Подводное культурное наследие российской части Арктики и Дальнего Востока

Автор: Окороков Александр Васильевич

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Искусство, образование, наука

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен краткий обзор затонувших в водах российской части Арктики и Дальнего Востока объектов, представляющих для России историческую и культурную ценность.

Подводное культурное наследие, моря, свод объектов подводного культурного наследия, крушения

Короткий адрес: https://sciup.org/170174126

IDR: 170174126 | УДК: 930.85

Текст научной статьи Подводное культурное наследие российской части Арктики и Дальнего Востока

В 2015 г. Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева в рамках государственного задания приступил к подготовке Свода объектов подводного культурного наследия России. Выполнение работы планируется в несколько этапов: 1-й — акватория Крыма, побережья Краснодарского края, российской части Азовского моря; 2-й — моря российской части Арктики и Дальнего Востока; 3-й — акватория российской части Каспийского моря; 4-й — акватория российской части Балтийского моря; 5-й— внутренние водоемы России; 6-й — российское подводное культурное наследие за рубежом. Цель работы — создание научно обоснованной базы для формирования государственного механизма учета, охраны и использования объектов подводного культурного наследия, подосновы для оценки перспективности (этапности) дальнейшего изучения того или иного объекта. Список будет содержать сведения об объектах, выявленных в результате изучения архивных источников и литературы, проведенных в разные годы подводных историко-археологических экспедиций, данных специализированных государственных служб и организаций, сведений, предоставленных региональными управлениями культуры и приморскими музеями, информации дайверских клубов и центров, исторических и поисковых порталов и сайтов и др.

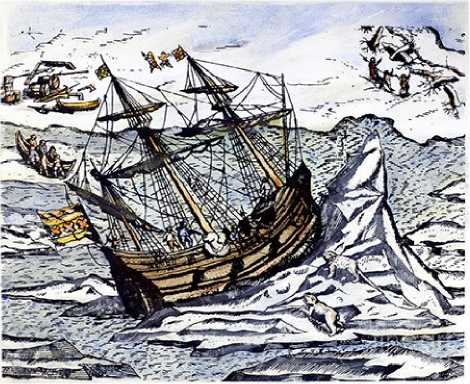

Каравелла Вильяма Баренца

Объекты распределяются по государственной принадлежности, хронологическому (от древности до новейшего времени) и территориальному признакам. Отдельно выделяются наиболее значимые для России исторические события: Крымская война (1853-1856 гг.); Первая мировая война (1914-1916 гг.); Гражданская война (1918-1920 гг.); Великая Отечественная война (1941-1945 гг.).

В 2016 г. вышла первая часть Свода: Черное и Азовское моря. В работе приведены краткие исторические сведения о более тысячи объектах, представляющих для России историческую и культурную ценность. Книга проиллюстрирована архивными фотографиями погибших кораблей, а также современными видами затонувших объектов1.

В настоящее время завершается работа над Частью 2: моря российской части Арктики и Дальнего Востока.

Как известно, первыми мореходами в суровых водах Арктики были русские поморы. Их небольшие суда, приспособленные к ледовым плаваниям кочи и лодьи доходили еще в XVI в. до берегов Груманта (Шпицберген), и архипелага Новая Земля. Многие суда терпели крушения и отрывочные сведения о них (как правило, с очень условным указанием места гибели) можно встретить лишь в дошедших до нас поморских лоциях и описаниях их путешествий или промыслов.

Более подробная и точная информация о крушениях в водах Арктики относится к XVIII-XIX вв.

Так, например 29 мая 1736 г. при выходе из устья Печоры, напором льда был выброшен на мель и разбит «Экспедиционный коч» под командованием лейтенанта С.Г. Малыгина. Экипаж спасен. 2 ноября 1765 г. при входе в залив Кильдин, был разбит о берег сильным шквалом бот № 1 под командованием мичмана Пылаева. Этот бот сопровождал суда, в то время помощника главного командира Архангельского порта В.Я. Чичагова, известного русского флотоводца, адмирала. Находясь на этой должности, он дважды — в 1765 и 1766 гг. — отправлялся в «секретные экспедиции» из порта Кола к Камчатке и Северной Америке, имевшими целью обнаружение «морского прохода Северным океаном в Камчатку» (проект академика М.В. Ломоносова)

Архивные источники сообщают нам также, о гибели в 1870 г.в заливе Горло, соединяющем Ледовитыйокеан с Белым морем, 50 парусников и пароход. А в 1894 г. — 25 судов.

Гибель парохода «Александр Сибиряков»

Воды арктических морей хранят останки каравеллы Виллема Баренца, погибшей в Карском море у берегов архипелага Новая Земля в 1597 г., 54-пушечного линейного корабля «Вара-хаил», затонувшего в 1713 г. близ острова Голец в Белом море, дубель-шлюпки «Якутск» — одного из судов Второй камчатской (Великой Северной) экспедиции, — затертой льдами в августе 1735 г. у берегов современной бухты Прончищевой(море Лаптевых), парусно-моторной зверобойной шхуны «Геркулес» — судна полярной экспедиции В.А. Русанова, — затонувшей в районе западного побережья полуострова Таймыр у о. Песцовый в 1913 г. и другие. Значительными были потери в северных морях в Первую мировую войну, не говоря уже о Великой Отечественной войне. Только один печально известный арктический конвой Q-17, летом 1942 г. настигнутый в Баренцевом море германской авиацией, потерял 23 судна из 35. На дно ушли 310 самолетов, 430 танков, 3350 грузовых автомобилей, 10 000 единиц военного оборудования и других грузов. Всего же на внутренних и внешних коммуникациях в Заполярье торговый флот СССР в годы войны потерял 33 судна, а Северный флот 3 эсминца, 22 подводные лодки, 16 сторожевых кораблей, 13 тральщиков, 12 торпедных катеров, 3 больших и 7 малых охотников за подводными лодками и 9 сторожевых катеров. Общие потери Германии в 1941-1944 гг. составили 79 транспортных судов, в т.ч. 39 немецких. Остальные до захвата их Германией принадлежали: Норвегии — 30, Франции — 4, Латвии — 2, Голландии, Дании, СССР, Эстонии — по 1. Всего же в водах Баренцева моря по различным источникам выявлено 229 объектов, представляющих исторический интерес.

Значительное количество затонувших кораблей и судов покоятся в водах других арктических морей. По сей день в заливе Миддендор-фа в Карском море лежат останки легендарного ледокольного парохода «Александр Сибиряков» (построен в 1909 г.), погибшего 25 августа 1942 г. в неравном бою с германским крейсером «Адмирал Шеер», пароходов «Енисей» и «Обь», погибших в 1921 г. на пути из устья Енисея в Архангельск, шхуны «Зверобой» — в устье реки Пяси-ны в Карском море в 1930 г., теплохода «Челюскин», раздавленного льдами 13 февраля1934 г. в Чукотском море, труженика арктических путей парохода «Моссовет», затонувшего в море Лаптевых 31 августа 1946 г., и других кораблей и судов.

Однотипный с «Юкагир», пароход «Коряк»

Останки ледокольного парохода «Александр Сибиряков», принадлежавшего государственному управлению Севморпути, были найдены в

2014г. поисковой экспедицией, организованной санкт-петербургской инженерной компанией «Фертоинг» на глубине 45 м.

Как известно этот пароход был заложен 23 ноября 1908 г. на верфи «Гендерсон и К°» по заказу компании «БеллавенчурСтим-шип» (англ. BellaventureSteamshipCoLtd) испущен на воду в 1909 г. под названием «Беллавенчур» (Bellaventure). Использовался он для промысла тюленей. Рекордным в охотничьей биографии судна стал 1910 г., когда было добыто 35 816 тюленей. Общее количество добытых на «Беллавенчур» тюленей составляет 112 135 туш.

В 1915 г. «Беллавенчур» вместе с однотипным зверобойным ледокольным пароходом «Бонавен-чур» («Владимир Русанов») был куплен у компании «Эй Джей Харви» (англ. A. J. HarveyandCo.) Министерством торговли и промышленности России для зимних рейсов в Белом море. В 1916 г. он был переименован в «Александр Сибиряков» -в честь русского финансиста А.М. Сибирякова».

В 1-ю мировую войну пароход работал в Белом море на перевозке прибывавших из стран-союзников военных грузов. После войны использовался ежегодно для весеннего зверобойного промысла в горле Белого моря и в навигацию как грузовое и снабженческое судно.

В 1932 г. «Сибиряков» под командованием капитана В.И. Воронина, начальника экспедиции академика О.Ю. Шмидта и его заместителя В.Ю. Визе совершил первое в истории сквозное плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию. В том же году «Александр Сибиряков» был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

До начала Великой Отечественной войны «Александр Сибиряков» работал в Арктике как снабженец.

В августе 1941 г. пароход вошёл в состав ледокольного отряда Беломорской военной флотилии под названием ЛД-6 («Лёд-6»).

24 августа 1942 г. ледокол под командованием старшего лейтенанта А.А. Качаравы вышел с Диксона, выполняя рейс на Северную Землю. На борту находилось 104 человека (включая 47 человек экипажа, 32 военнослужащих, 11 полярников, 12 рабочих, 2 офицера), 349 тонн грузов (собаки, коровы, оснащение станции, провиант, топливо, стройматериалы). Целью рейса была замена персонала, пополнение запаса полярных станций на Северной Земле и организация новой станции на мысе Молотова.

25 августа 1942 г. в 10 милях к западу от острова Белуха судно столкнулось с немецким тяжелым крейсером «Адмирал Шеер». В течение 20 минут экипаж ледокольного парохода, имевшего на вооружении две 76-миллиметровые, две 45-миллиметровые пушки и два 20-мм зенитных автомата «Эрликон», вел беспримерную артиллерийскую дуэль с крупным военным кораблем, вооруженным 28 орудиями, в числе которых было шесть орудий 280-миллиметрового и восемь 150-миллиметрового калибра. Радиограммы парохода о появлении в Карском море надводного рейдера и бое с ним дали возможность штабу морских операций Главсевморпути оповестить суда о грозящей опасности. В результате морского сражения погибло 79 чел., кочегар П.И. Вавилов спасся на о. Белуха. 19 чел., в том числе командир старший лейтенант А.А. Качарава были захвачены в плен. 6 из них умерло в концлагерях.

Одно из первых крушений, подтвержденных документально, в водах Тихого океана, произошло в 1648 г. Проходя Ледовитым океаном из Якутска на Камчатку, погибли 4 коча, в т.ч. судно Семена Дежнева, выброшенное штормом южнее устья р. Анадырь. Известно также, что освоение дальневосточных вод на первом этапе сопровождалось «серией» кораблекрушений, главным образом в прибрежных водах Охотского моря. Следуя на Камчатку, у Большерецкого устья разбились боты «Восточный Гавриил» (1730 г.) и «Фортуна» (1737 г.), галиот «Охотск» (1747 г.), пакетбот «Иоанн» (1753 г.) и многие другие суда2.В 1811 г. в бухте Вилючинской погиб бриг (бригантина) «Юнона», увековеченный в памяти потомков рок-оперой А. Рыбникова «Юнона и Авось». В 1871 г. во Владивостоке, в бухте Золотой Рог, затонул транспорт «Байкал» — экспедиционное судно Амурской экспедиции под руководством Г.И. Невельского. До настоящего времени сохранилась правая часть корпуса от 44-пушечного фрегата I ранга «Паллада», первым командиром которого был П.С. Нахимов. На его борту в 1852 г. совершил свою дипломатическую миссию в Японию вице-адмирал Е.В. Путятин. Этому фрегату посвятил одноименную книгу известный русский писатель И.А. Гончаров. «Палладу» в Японию сопровождали парусно-моторная шхуна «Восток» и фрегат «Диана». Всем эти судам судьба определила навсегда остаться на Дальнем Востоке. Первой погибла «Диана», в январе 1855 г. она попала в шторм в японском порту Симода и затонула. «Паллада» в условиях начавшейся Крымской войны была укрыта от неприятеля в бухте Константиновской (Постовой) Императорской (Советской) гавани Татарского пролива, где во избежание захвата была затоплена в 1856 г. Обследование и попытки подъема исторического корабля предпринимались в 1888, 1914, 1935, 1940 и 1941 гг. В 1943 и 1947 гг.с «Паллады» были подняты куски медной и деревянной обшивки, войлок, два чугунных клюза с надписью «Паллада С.П.», в 1956 г. — якорь. Еще один якорь был обнаружен позже. В 1988 г. корпус корабля обследовали, обмерили, сделали топографическую подводную съемку. И, наконец, парусно-моторная шхуна «Восток». Она погибла 28 июля 1883 г. возле острова Редклиф (ныне — Стенина), наткнувшись на риф у его северной оконечности. В 1980-х гг. ее останки были найдены владивосток скими аквалангистами.

Детали механизмов парохода «Юкагир» (фото Ю. Егорова)

С места гибели судна были подняты иллюминаторы, латунные трубки водогрейных котлов, звенья якорных цепей и другие предметы. Все реликвии стали экспонатами Военно-историческо- го музея Краснознаменного Тихоокеанского флота. Однако так и осталось ненайденным «сердце корабля» — паровая машина шхуны, технический раритет первой половины XIX в. В целом же за период российского мореплавания в тихоокеанских водах с начала XVIII до середины XIX вв. документально подтверждена гибель 90 русских судов. С 1860 по 1922 гг. в дальневосточных морях затонуло 105 русских кораблей и судов.

В июне 2008 г. поисковым клубом «NeptuneExpedition» у берегов Камчатки на глубине от 6 до 22 м. были найдены останки парохода «Юкагир» - одного из 4-х, с которых, фактически и начался большой советский флот обслуживавший Камчатку, Чукотку и Курильские острова.

Краткая биография судна такова. Пароход был построен в 1920 г. в Экорсе, штате Мичиган (США) для перевозки различных грузов и, первоначально носил имя «LakeElmwood». В феврале 1929 г. судно вместе с еще тремя однотипными пароходами типа «Лейк» проекта 1074, было куплено Акционерным Камчатским обществом (АКО) для доставки на Камчатку продовольствия, снабжения промыслов, перевозки пассажиров и вывоза готовой рыбной продукции. Судно, получившее новое имя «Юкагир», имело грузоподъемность 3 100 т, длину 77,3 м, ширину 13,3 м и осадку 8,6 м. Энергетическая установка судна состояла из поршневой паровой машины тройного расширения мощностью 1100 кВт, работавшей на слабо перегретом паре с давлением 1,4 МПа. Пар вырабатывался двумя оборотными трехтопочными огнетрубными котлами производительностью по 5 т/ч. Эта машина обеспечивала пароходу скорость хода 7—8 узлов.

В 1931 г. «Юкагир», вместе с ранее закупленным пароходом «Камчатка», был передан из морской конторы АКО в распоряжение созданного в октябре 1930 г. треста плавучих крабоконсервных заводов («Кработрест») и начал трудиться на новом поприще. Но, недолго. В 1932 г. он потерпел крушение в бухте Ахомтену мыса, разделяющего бухты Тихирка и Русская (тихоокеанское побережье Камчатки). Судно переломилось пополам. Носовая часть быстро затонула, а кормовая еще довольно длительное время находилась на плаву. Команда и пассажиры были спасены, прибывшими на помощь ледорезом «Литке» и пароходом «Давыдов». Среди уцелевших был и капитан «Юкагира», вскоре осужденный и расстрелян ный за допущенную при счислении координат ошибку, приведшую к гибели судна.

Фрагмент механизмов парохода «Юкагир» (фото Ю Егорова)

В настоящее время «Юкагир» стал довольно популярным камчатским «раком». На дне сохранились фрагменты парохода, в частности бак, остатки паровой машины, различных механизмов и т.д.3

И, наконец, в годы Великой Отечественной войны погибло 35 советских только торговых и рыболовных судов, в том числе: танкер «Мариуполь» (построен в 1920 г.), грузопассажирский пароход «Мета» (построен в 1921 г.), грузовой пароход «Белоруссия» (построен в 1936 г.), пароход «Чукча» (построен в 1919 г.), пароход «Архангельск» (построен в 1929 г.),рыболовный траулер РТ-28 «Камбала»(построен в 1901 г.), краболов «Тунгус» (построен в 1919-1920 гг.) и другие.

Часть из них были потоплены японской авиацией в азиатских портах или на подходах к ним, некоторые погибли в результате навигационных ошибок или природных факторов. Значительное количество советских судов было торпедировано японскими или ошибочно (?) американскими подводными лодками. В частности, грузовой пароход «Трансбалт» (построен в 1899 г.), потопленный 13 июня 1945 г. в Японском море в 45 милях северо-западнее пролива Лаперуза, американской подводной лодкой SS-411 «Spadefish» («Спейдфиш»), Погибло 5 членов команды.

Торпедный катер американской постройки типа «Воспер»

Остались лежать в советских водах и американские субмарины: эскадренная подводная лодка «Wahoo» (SS-238) и дизель-электрическая подводная лодка ВМС Соединенных ШтатовЗЗ S-44 (SS-155).

В 2006 г. останки «Wahoo» («Ваху») были обнаружены и обследованы «Морскимпоисково — исследовательским центром Тихоокеанского флота «ИСКРА».

Эта лодка была заложена 28 июня 1941 г. на судостроительной верфи ВМФ США в Мэ-ри-Айленд в Калифорнии. Спущена на воду 14.02.1942 г. и предназначалась для действий на океанских коммуникациях противника. Своё имя подлодка получила по названию хищной морской рыбы семейства скумбриевых.

В конце августа 1942 г. лодка вышла в свой первый боевой поход к Каролинским островам под командованием капитан-лейтенанта Марвина Кеннеди. 25.12.1942 г. командование лодкой принял дублер командира капитан-лейтенант Дадли У. Мортон. За 10 месяцев боевой службы лодка потопила 20 вражеских судов суммарным водоизмещением более 60000 тонн, и ее капитан стал самым результативным американским подводником и национальным героем. В октябре 1943 г. подводная лодка «Ваху» пропала без вести.

Послевоенное расследование показало, что 11 октября 1943 г. японский противолодочный самолёт, проводивший дозор в проливе Лаперуза, в 9 ч 20 минут обнаружил в 12 милях к северу от мыса Соя небольшое масляное пятно размерами 5 на 10 м и около него рубку подводной лодки. После нанесения бомбового удара подлодка погрузилась, но фонтанирование топлива и пузырьков воздуха увеличилось. Самолёты, вызванные с авиабаз Вакканай и Отару, попеременно производили бомбометание. Подлодка повернула на выход из пролива и шла под водой на запад, но пятно вытекающего топлива и след от пузырьков воздуха всё время увеличивались. Вышедшие из ближайшего порта Вакканай пять японских противолодочных кораблей произвели длительное, в течение пяти часов бомбометание, сбросив 64 глубинных бомбы в район обнаруженного пятна. Авиация произвела в течение семи часов 14 атак, сбросив 36 бомб. Атаки продолжались до 17 ч 45 мин. Лодка затонула вблизи скалы «Камень Опасности». Погибло 80 членов экипажа.

После обнаружения останков лодки координаты ее гибели были переданы американской стороне, в том числе в Фонд «Ваху», которым руководит внук погибшего командира подлодки Мортона - Брайан Маккиннон4.

В годы войны погибли также советские подводные лодки щ-138, выполнявшая боевое дежурство в Николаевске-на-Амуре, Л-16 — в 1942 г. при переходе на Северный флот, Л-19, М-49 иМ-63 и другие. При высадке десанта на остров Шумшу в августе 1945 г. погибли десантные суда ДС-1, ДС-3, ДС-5, ДС-8 и ДС-43, пограничные катера ПК-8 и ПК-9 и бот краболовной базы «Менжинский». Атакой камикадзе в Первом Курильском проливе был потоплен тральщик КТ-152.

И, в заключении - объекты, представляющие историческую ценность, затонувшие в послевоенный период. Это: эсминцы «Карл Либкнехт»,(спущен на воду 23.10.1915 г.), «Грозный» (спущен на воду 31.07.1936 г.), «Разъяренный», (спущен на воду 22.05.1941 г.),подводная лодка К-56 (спущена29.12.1940 г.),потопленные в 1956-1957 гг. при испытаниях ядерного оружия у берегов Новой Земли; торпедные катератипа «А-1» («Воспер») и типа «А-3» («Элко») -ТК-255, ТК-256, ТК-257 и другие - всего 25 единиц, сторожевой катер СК-523, большие охотники типа «SC» -БО-203, БО-206, БО-207 и другие - всего 32 единицы, построенные в США в 1943-1944 гг. и переданные СССР по ленд-лизу. Они были затоплены по требованию американцев в 1956 г. на Киль-динском плесе. А также, еще 5ленд-лизовских десантных судов, 5 тральщиков, 3 больших охотника, затопленные в Татарском проливе и Японском море, также, по требованию бывших союзников в Великой Отечественной войне.

Следует, упомянуть и об объектах подводного культурного наследия России - остатках двух карьеров, соединенных штреком, под названием «8 марта», открытых в 1934 г. на базе треста

«Союзслюдкомбината». На дне, на глубине 10-20 м. сохранились элементы инфраструктуры разработки месторождения - лестницы, сваи, инженерные конструкции, рельсы, шпалы, а также предметы, использовавшиеся при работе - вагонетки и др.

Список литературы Подводное культурное наследие российской части Арктики и Дальнего Востока

- Белов М. И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. IV. Научное и хозяйственное освоение Советского Севера. 1933-1945 гг. - Л.: Гидрометео-издат, 1969, - 616 с.

- Богатырев С.В., Стрельбицкий К.Б. Потери флотов противника на морских ТВД Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Справочное издание). Львов: ТО «Трио», 1992. - 88 с.

- Боевая летопись Военно-Морского Флота. 1941-1942. М.: Воениздат, 1983. - 486 с.

- Ведерников Ю.В. Российское мореплавание в Тихом океане за триста семьдесят пять лет своей истории. Хроника судоходства и кораблекрушений, 1639-2014 годы. Владивосток, 2016 -347 с.

- В конвоях и одиночных плаваниях. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1985. - 239 с.

- Конкевич Л.Г. Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов (Хронологический список). СПб., 1874.

- Платонов А. В. Потери кораблей Северного флота в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // Война в Арктике (1939-1945). Архангельск: Правда Севера, 2001 - 325 с.

- Пузырев В.П. Беломорская флотилия в Великой Отечественной войне. М.: Воениздат, 1981. -224 с.

- Самарин И.А. Остров погибших кораблей. Очерки сахалинских кораблекрушений. Южно-Сахалинск, 2013 -192 с.

- Соколов А.П. Летопись крушенш и пожаровъ судовъ русскаго флота отъ начала его по 1854 годъ. Типографiя Императорской Академшнаукъ, Санктпетербургъ, Россшская имперiя. 1855- 398 с.

- Эдлинский С. Ф. Северный транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. М.: Мор. транспорт, 1963. -252 с.