Подземные воды среднеюрских отложений южных районов Республики Коми

Автор: Кокшарова Ю.А., Амосова О.Е.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (349), 2024 года.

Бесплатный доступ

Показаны особенности химического состава пресных подземных вод среднеюрского водоносного комплекса южных районов Республики Коми, являющегося основным источником питьевого водоснабжения. Подземные воды в основном приурочены к подошве сысольской свиты средней юры (J2ss), сложенной кварцевыми песками, и распространены на глубинах от 13.7 до 119 м. Воды приурочены к зоне активного водообмена, к районам инфильтрации атмосферных осадков на территории с гумидным климатом, имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав, околонейтральную среду, минерализацию до 0.58 г/дм3 и после предварительной водоподготовки (обезжелезивание, деманганация) могут использоваться в питьевых целях. На основании проведенных геохимических исследований и статистической обработки данных установлены основные закономерности распределения макро- и микрокомпонентов в подземных водах среднеюрских отложений, выявлены ведущие процессы формирования главных компонентов химического состава подземных вод - окисление, гидролиз, катионный обмен и восстановление сульфатов.

Подземные воды, среднеюрский водоносный комплекс, водоснабжение, гидрохимический состав, корреляционный анализ, республика коми

Короткий адрес: https://sciup.org/149145205

IDR: 149145205 | УДК: 556 | DOI: 10.19110/geov.2024.1.3

Текст научной статьи Подземные воды среднеюрских отложений южных районов Республики Коми

Для питьевого водоснабжения населения Российской Федерации (РФ) используются поверхностные и подземные воды. По данным Росводресурсов (О состоянии и об охране..., 2023), забор пресной воды из природных водных объектов РФ для питьевого использования в 2022 г. составил 53 131.4 млн м3. За последние годы забор пресной воды из поверхностных источников сократился, а из подземных — увеличился. Так, забор пресной воды из подземных источников в 2021 г. составил 10 482.4 млн м3, в 2022 г. — 10 657.5 млн м3, увеличение составило 1.7 %. За период 2013—2022 гг. значение данного показателя возросло на 19.7 %. Предполагаем, что это связано с ухудшением общей экологической обстановки и чрезмерным загрязнением поверхностных водных объектов и источников водоснабжения. Подземные воды (ПВ) являются как приоритетным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, так и единственным питьевым источником на период чрезвычайных ситуаций. Использование подземных вод позволяет обеспечивать население питьевой водой, соответствующей требованиям, изложенным в нормативных документах РФ (ГОСТ 2761-84…, 2006; СанПиН 1.2.3685-21…, 2021).

На территории РФ распространены различные гидрохимические области, где наблюдается природное несоответствие качества подземных вод нормируемым показателям для питьевых вод по таким компонентам, как железо, марганец, стронций, фтор, литий, кремний, бор и бром (О состоянии..., 2023). Поэтому в различных регионах РФ проводятся исследования, направленные на изучение гидрохимического состоя-

ния подземных вод (Лапицкая, Жильцова, 2019; Каю-кова, 2020; Петрова, Сунгатуллин, 2021; Абдулму-талимова и др., 2023).

В южных районах Республики Коми (РК) подземные воды являются одним из основных источников питьевого водоснабжения населения. Исключение составляют Сыктывкар и некоторые населенные пункты на юге Прилузского района, где водоснабжение осуществляется за счет поверхностных вод. Пресные ПВ региона нередко характеризуются природным отклонением от регламентируемых норм (ГОСТ 2761-84..., 2006; СанПиН 1.2.3685-21..., 2021) по содержанию ряда компонентов: железа, марганца, реже — аммония, на единичных водозаборах — бора, а также по жесткости и перманганатной окисляемости, повышенным значениям мутности и цветности (О состоянии..., 2023).

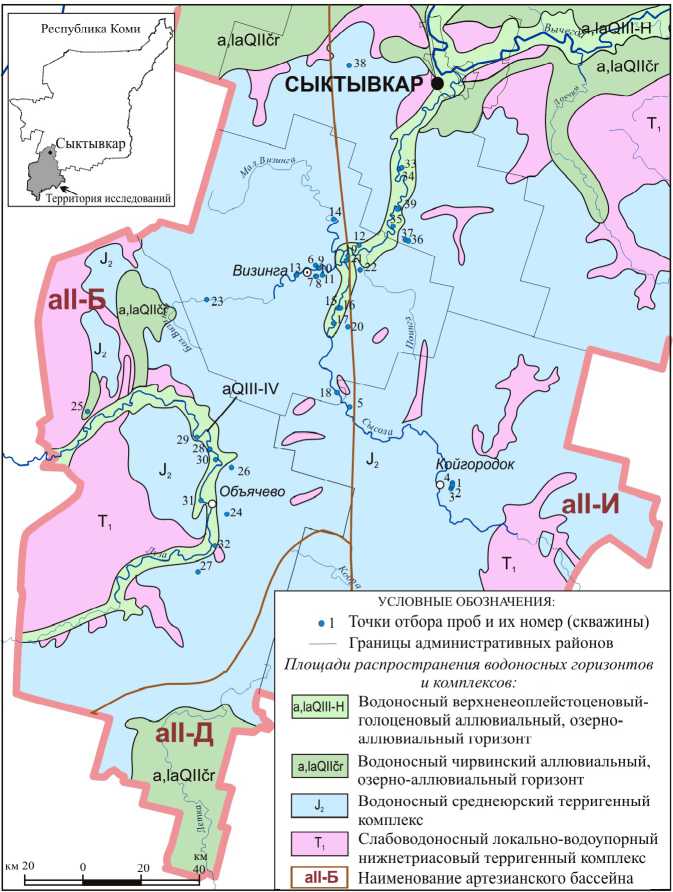

В соответствии с общим гидрогеологическим районированием территории России (Карта..., 2011) южные районы РК (Сысольский, Сыктывдинский, Кой- городский, Прилузский) располагаются в пределах Северо-Двинского, Камско-Вятского и Ветлужского артезианских бассейнов (АБ). Особенностью исследуемой территории является то, что зона пресных подземных вод здесь имеет малую мощность, охватывает подземные воды четвертичных и юрских отложений и развита до глубины 120 м. Основными водоносными горизонтами и комплексами, на которых базируется водоснабжение, являются: водоносный верх-ненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный, озерно-аллювиальный горизонт (a,lа QIII-Н), водоносный чирвинский аллювиальный, озерно-аллювиальный горизонт (а,laQIIсr) и водоносный среднеюрский терригенный комплекс (J2) (рис. 1) (Кокшарова, 2020). Подземные воды среднеюрского водоносного комплекса являются основным источником водоснабжения как наиболее защищенные от поверхностного загрязнения, но есть проблемы с качественным составом природных вод.

Рис. 1. Карта-схема гидрогеохимического опробования подземных вод среднеюрских отложений южных районов Республики Коми (составлена с использованием материалов Г. П. Огородниковой, 2011). Индекс и наименование артезианского бассейна: aII-Б — Северо-Двинский, aII-Д — Ветлужский, aII-И — Камско-Вятский

Fig. 1. A map of hydrogeochemical testing of groundwater of the Middle Jurassic deposits of the southern regions of the Komi Republic. (constituted using materials from G. P. Ogorodnikova, 2011). Legend : the index and the name of the artesian basin: aII-Б — North Dvinsky, aII-Д — Vetluzhsky, aII-И — Kamsko-Vyatsky

Пресные ПВ юрских отложений широко используются для питьевого водоснабжения и в других регионах Северо-Западного федерального округа РФ — в Архангельской и Вологодской областях, в Ненецком автономном округе (Государственный..., 2023).

Исследования, направленные на изучение гидрохимического состава пресных подземных вод среднеюрского водоносного комплекса, представляются весьма актуальными.

Цель данной работы заключается в изучении химического состава подземных вод среднеюрского водоносного комплекса южных районов Республики Коми, установлении основных пространственных закономерностей изменения химического состава, выявлении ведущих процессов формирования главных компонентов химического состава подземных вод с применением статистических методов обработки и анализа данных.

Объектом исследования являются подземные воды среднеюрских отложений южных районов Республики Коми.

Материалы и методы исследований

Исследования носили комплексный характер и включали полевые и лабораторные работы, обработку и анализ полученных данных.

В основу исследований легли отобранные в ходе экспедиционных работ в летний меженный период 2021 г. на территории южных районов Республики Коми (Сысольский, Сыктывдинский, Койгородский и При-лузский районы) 35 проб подземных вод из эксплуатационных скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения (рис. 1). Непосредственно на месте определялись температура ( T ) и pH при помощи прибора Combop H&EC (Hanna Instrument). Отбор проб воды производился по стандартным методикам. Объем водной пробы составлял один литр на общий анализ. Кроме того, отбирались пробы воды для последующего анализа методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) — вода, отфильтрованная через мембранный фильтр (0.45 мкм), помещалась в пластиковые пробирки (15 мл). Химический анализ вод выполнялся в аттестованной экоаналитической лабора тории Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар). Определения компонентов осуществлялись общепринятыми методами: потенциометрическим (pH), гравиметрическим (сухой остаток), потенциометрическим титрованием (HCO3), турбидиметрическим (SO4), термокаталитическим окислением с без-дисперсионной ИК — регистрацией с помощью анализатора ТОС (общий органический углерод). Для определения концентраций макро- и микроэлементов в воде использован метод масс-спектроскопии с индуктивно связанной плазмой Agilent 7700 (ISP-MS) в ЦКП «Геонаука» ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар).

Для описания геологических и гидрогеологических условий района исследований использовались паспортные данные 35 эксплуатационных скважин фонда АО «Коми тепловая компания» и фондовые материалы Коми республиканского фонда геологической информации ГБУ РК «ТФИ РК».

Для статистического анализа данных гидрогеохи-мических признаков в работе были использованы па- 26

раметры 35 точек отбора (табл. 1), в которых определены основные катионы и анионы (Na+, Ca2+, Mg2+, К+, HCO3–, SO42–, Cl–, NO3-), компоненты (Fe, B, Sr, Mn, Si, Ba, Li, Al, P, Ti, Cr, V, Co, Ni, Cu, As, Rb, S, Se) и имеется информация по минерализации, рН, ТОС (общее содержание органического вещества) и гидрохимическим коэффициентам: к1 — (CO3+HCO3)/(Ca+Mg), к2 — (Na+Mg)/Ca), мощности и глубине опробования водоносного комплекса (в расчетах использовалась середина интервала между кровлей и подошвой). Расчет описательных статистик и корреляционный анализ проведены в программе Statistica 10.0. Для оценки вычисленных статистик использовался заданный критический уровень значимости 0.05.

Гидрогеологическая и геологическая изученность района исследований

В гидрогеологическом отношении территория РК, в том числе и южных районов, изучена крайне неравномерно. Специальную направленность гидрогеологические исследования стали приобретать в конце 20— 30-х годов прошлого века и были связаны в первую очередь с необходимостью водоснабжения населения. Эксплуатационные водозаборные скважины пробурены в период 1964—2019 годов, и так как значительная их часть находится в эксплуатации уже более 50 лет, регулярно проводятся ремонтно-восстановительные работы.

На территорию, являющуюся объектом исследований, имеется только одна изданная гидрогеологическая карта масштаба 1 : 200 000 (лист Р-39-XXI, Сыктывкар), где юрские отложения занимают примерно половину площади (Гидрогеологическая..., 1966). Гидрогеологическое изучение площади листов XX, XXVI, XXXII (Чернореченская площадь) осуществлялось в процессе комплексной геолого-гидрогеологической съемки при подготовке этих листов к изданию. Гидрогеологические карты, составленные по результатам съемок, показаны в объяснительных записках к изданным геологическим картам в виде схематических карт масштаба 1 : 500 000.

Описание юрских отложений в пределах Сысоль-ского свода Волго-Уральской антеклизы было основано на данных государственных геологических карт масштаба 1 : 200 000 листы: Р-39- XX, ХXI, ХХVI, ХXХI, ХХХII, ХXХIII, Р-38-XXXVI. Для описания водоносного комплекса использованы материалы паспортов эксплуатационных водозаборных скважин (Паспорта..., 1965—2019) и разведочных работ, выполненных ОАО «Полярноуралгеология» Вычегодской ГРЭ, ООО «Ко-мигеология», ЗАО «Горногеологическая компания «МИРЕКО».

Литологическая и гидрогеологическая характеристика водоносного комплекса

Водовмещающие породы среднеюрского водоносного комплекса (байосский-батский ярусы) представлены песками серыми, темно-серыми, мелко-, реже среднезернистыми кварцевыми слюдистыми, в верхней части разреза большей частью алевритами слюдистыми. Пески содержат включения углефицированно-го растительного детрита, пиритизированной древе- сины, конкреции лимонита и пирита. Разрез водоносного комплекса характеризуется резкой фациальной изменчивостью как по вертикали, так и по латерали: участками он преимущественно песчаный либо глинисто-алевритовый. Глины и алевриты развиты в основном в верхней части разреза, но встречаются в средней и нижней частях, обуславливая слоистость водоносной толщи в целом. Воды приурочены к подошве сысольской свиты средней юры (J2ss), сложенной кварцевыми песками.

Водоносный комплекс изучен 35 водозаборными скважинами и вскрывается на глубинах от 13.7 до 119 м с абсолютными отметками от 16.5 до 132.65 м, в зависимости от рельефа. На участках причленения к поймам рр. Сысолы, Лузы, Мал. Визинги и др. или под поймой, в зоне выклинивания, юрские пески залегают на глубине 13.7—20 м непосредственно под аллювием. Эффективная мощность водовмещающих отложений среднеюрского комплекса возрастает с удалением от периферийной части к центру бассейна с 3.5 до 90 м. В кровле комплекса залегают четвертичные валунные суглинки печорского возраста или пески чирвинского озерно-аллювиального горизонта. В подошве повсеместно залегают плотные глины нижнего триаса.

По гидравлическим свойствам в целом водоносный комплекс характеризуется как напорный, на отдельных участках — как субнапорный или безнапорный. На водоразделах уровни воды залегают на глубинах 35—45 м, на участках с низкими отметками рельефа — на глубинах 3—15 м. Редко, в долинах глубоко-врезанных водотоков, наблюдается самоизлив. Напор над кровлей комплекса составляет 8.35—27.1 м, при песчаном или алевритопесчаном разрезах комплекса или вблизи поймы рек напор уменьшается до 0.5— 4.0 м или его отсутствия. Снижение уровня воды прослеживается по направлению к основным дренам — долинам рр. Вычегды и Сысолы.

По данным «Государственного баланса запасов подземных вод» (2023) на базе водоносного среднеюрского комплекса разведано 18 месторождений подземных вод (МПВ) с максимальными для данной территории общими запасами 83.90 тыс. м3/сут. Наибольшими запасами подземных вод характеризуется «Бадьинское» МПВ (50 тыс. м3/сут.), которое предполагалось использовать для водоснабжения Сыктывкара (Лапицкая, Жильцова, 2019). Объемы остальных МПВ не превышают 10 тыс. м3/сут. Подземные воды эксплуатируются для централизованного водоснабжения групповыми и одиночными водозаборами в Прилузском, Сысольском, Койгородском и Сыктывдинском районах.

Результаты исследований

Подземные воды среднеюрских отложений, отобранные со скважин централизованного водоснабжения, — пресные, с минерализацией 0.14—0.58 г/дм3. Состав вод преимущественно гидрокарбонатный кальциевый, натриево-кальциевый. Реакция воды нейтральная — слабощелочная (рН 6.8—8.2). Подземные воды мягкие или умеренно жесткие (жесткость общая 2.6—3.6 (мг-экв)/дм3). Содержание железа — от 0.07 до 10.66 мг/дм3 (табл. 1).

Гидрохимические показатели вод приведены в таблице 1, в которой представлены описательные статис- тики и пределы допустимых концентраций (ПДК), установленные для питьевых вод (СанПиН…, 2021).

Для выборки проб воды была проведена проверка на нормальность распределений рассматриваемых 34 признаков. Проверка осуществлялась статистическим критерием Шапиро — Уилка, оценкой величин асимметрии и эксцесса, а также с помощью визуальной оценки нормальных вероятностных графиков и частотных гистограмм с кривыми нормального распределения. Установлено, что только 11 признаков (глубина залегания, рН, содержания Ca, Mg, SO4, Ti, Co, As, Se, S, ТОС) имеют близкие к нормальному распределения. Поэтому их средние значения и вариации правильнее описывать с помощью медианы и квартилей.

Подземные воды среднеюрского водоносного комплекса принадлежат к гидрокарбонатному типу по классификации Курнакова — Валяшко (или гидрокар-бонатно-натриевому типу по классификации Сулина) при условии (rNa+ — rCl–)/rSO42– > 1 и rNa+/rCl– > 1.

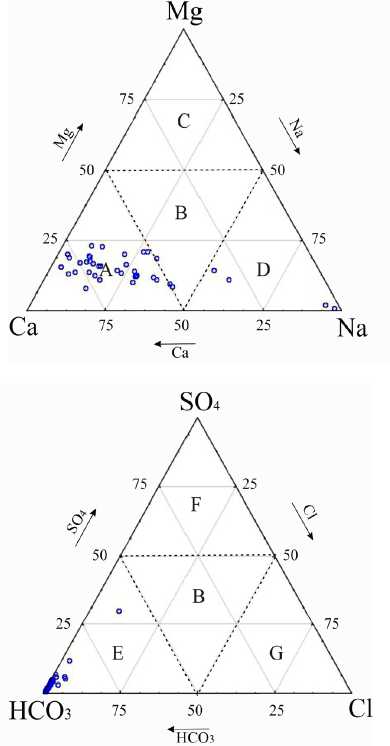

Геохимические особенности вод среднеюрского водоносного комплекса выражаются в преобладании гидрокарбонат-иона — содержание HCO3– составляет 90—99 % (мг-экв)/дм3, SO42– — 1—7 % (мг-экв)/дм3, Cl — 0—4 % (мг-экв)/дм3 (рис. 2). Катионный состав подземных вод многокомпонентный, смешанный: кальций преобладает в большинстве проб — содержание Са2+ изменяется от 29 до 77 % (мг-экв)/дм3, (Na++K+) — от 3 до 55 % (мг-экв)/дм3, Mg2+ — от 8 до 21 % (мг-экв)/дм3.

Согласно генетической гидрохимической классификации К. Е. Питьевой (1969), подземные воды J2 относятся к типу Б — водам сложного физико-химического взаимодействия с породами, в формировании состава которых участвуют воды: окисления, углекислотного выщелачивания, гидролиза, катионного обмена, восстановления сульфатов. Воды подобного типа приурочены к зоне активного водообмена, к районам инфильтрации атмосферных осадков на территории с гумидным климатом.

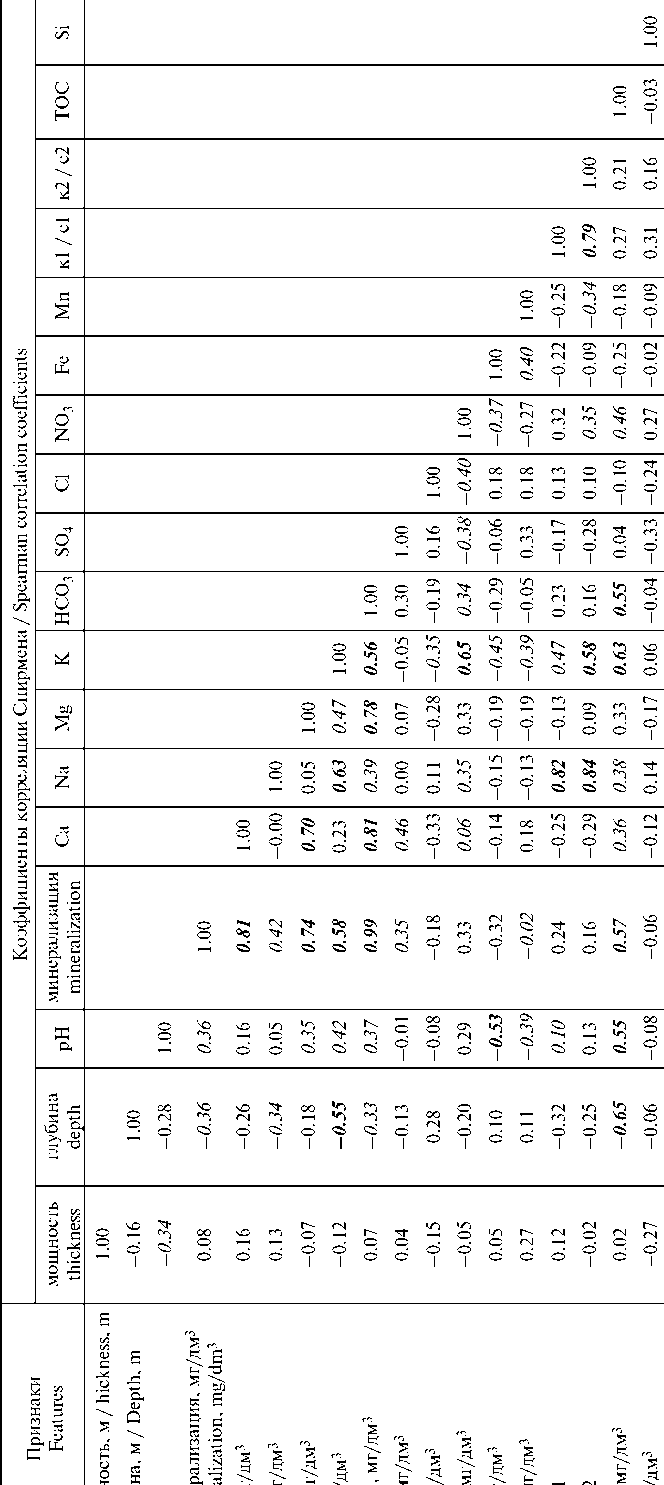

Для выявления силы и направления взаимосвязи между гидрохимическими характеристиками водоносного комплекса был применен корреляционный анализ с расчётом коэффициентов корреляции Спирмена (табл. 2). Выбор непараметрического коэффициента корреляции рангов Спирмена обусловлен тем, что большинство параметров имеют распределения, статистически значимо (для заданного критического уровня значимости 0.05) отличающиеся от нормального. Для корреляционного анализа были использованы компоненты (признаки), концентрации которых выше предела обнаружения масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой Agilent 7700x.

В результате проведенного корреляционного анализа установлены следующие ассоциации гидрогео-химических признаков со статистически значимыми (p < 0.05) тесными (rs > 0.7) положительными связями: минерализация — HCO3 — Mg — Ca и Na — (CO3 + HCO3)/ (Ca+Mg) — (Na+Mg)/Ca (табл. 2).

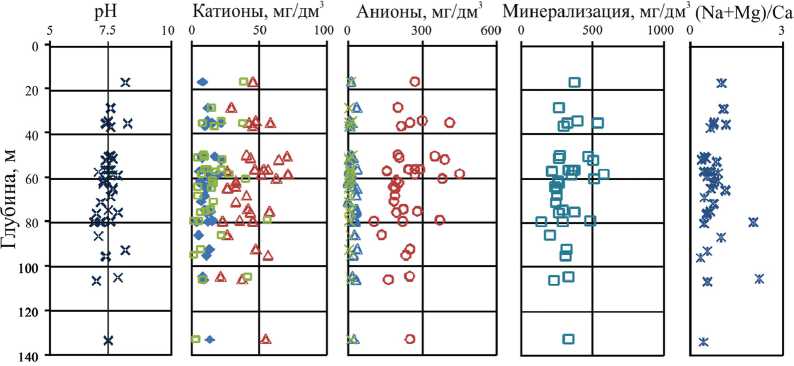

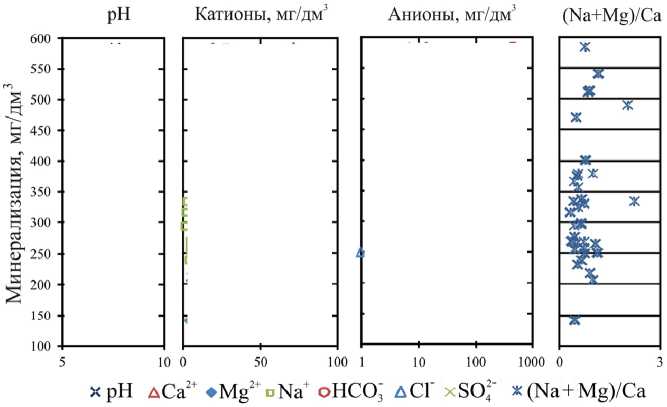

Минерализация не зависит от глубины залегания и от мощности водоносного комплекса (рис. 3). Несмотря на то, что не наблюдается зависимости содержаний основных катионов — Ca, Mg и Na от глубины (табл. 2, рис. 3), коэффициент 2 — ((Na+Mg)/Ca) — показывает, что с глубиной уменьшаются содержания натрия 27

Таблица 1. Результаты статистической обработки показателей подземных вод среднеюрских отложений южных районов Республики Коми

Table 1. Results of statistical processing of groundwater indicators of the Middle Jurassic deposits of the southern regions of the Komi Republic

|

Признаки Features |

Нормативы (ПДК) по (СанПиН..., 2021) Standards (MPC) according to (SanPiN ..., 2021) |

Описательные статистики / Descriptive statistics |

||||

|

минимум minimum |

максимум maximum |

медиана median |

нижний квартиль lower quartile |

верхний квартиль upper quartile |

||

|

Мощность, м / Thickness, m |

— |

3.50 |

90.00 |

14.00 |

9.00 |

25.00 |

|

Глубина, м / Depth, m |

— |

16.25 |

132.65 |

61.0 |

50.75 |

79.00 |

|

pH |

6-9 |

6.80 |

8.20 |

7.40 |

7.20 |

7.60 |

|

Минерализация, мг/дм3 |

1500 |

141.39 |

583.36 |

315.30 |

257.24 |

378.39 |

|

Mineralization, mg/dm3 Ca, мг/дм3 |

— |

22.00 |

72.00 |

44.00 |

33.00 |

55.00 |

|

Na, мг/дм3 |

200 |

1.78 |

56.00 |

14.10 |

6.90 |

22.00 |

|

Mg, мг/дм3 |

50 |

3.50 |

22.00 |

10.90 |

7.70 |

13.70 |

|

K, мг/дм3 |

— |

0.60 |

6.20 |

1.83 |

1.37 |

3.50 |

|

HCO3, мг/дм3 |

— |

105.00 |

450.00 |

234.00 |

195.00 |

280.00 |

|

SO4, мг/дм3 |

500 |

1.00 |

15.30 |

7.50 |

4.20 |

10.30 |

|

Cl, мг/дм3 |

350 |

0.16 |

5.40 |

0.51 |

0.32 |

1.05 |

|

NO3, мг/дм3 |

45 |

0.02 |

0.78 |

0.20 |

0.15 |

0.42 |

|

Fe, мг/дм3 |

0.3 |

0.07 |

10.66 |

2.70 |

1.50 |

4.34 |

|

Mn, мг/дм3 |

0.1 |

0.0006 |

0.45 |

0.11 |

0.06 |

0.20 |

|

TOC, мг/дм3 |

— |

0.63 |

3.40 |

1.65 |

0.94 |

2.35 |

|

B, мг/дм3 |

0.5 |

0.01 |

0.31 |

0.06 |

0.02 |

0.15 |

|

Sr, мг/дм3 |

7 |

0.08 |

0.77 |

0.31 |

0.17 |

0.47 |

|

Si, мг/дм3 |

10 |

3.30 |

7.80 |

6.50 |

5.60 |

6.80 |

|

Ba, мг/дм3 |

0.1 |

0.007 |

0.140 |

0.027 |

0.013 |

0.037 |

|

Li, мг/дм3 |

0.03 |

0.005 |

0.02 |

0.01 |

0.007 |

0.013 |

|

Al, мг/дм3 |

0.5 |

0.001 |

0.015 |

0.004 |

0.003 |

0.007 |

|

P, мг/дм3 |

— |

0.03 |

0.07 |

0.04 |

0.03 |

0.05 |

|

Ti, мг/дм3 |

— |

0.003 |

0.005 |

0.003 |

0.003 |

0.004 |

|

Cr6+, мг/дм3 |

0.05 |

0.001 |

0.002 |

0.001 |

0.001 |

0.001 |

|

V, мг/дм3 |

0.1 |

0.0002 |

0.0006 |

0.0003 |

0.0003 |

0.0004 |

|

Co, мг/дм3 |

0.1 |

0.0004 |

0.001 |

0.0007 |

0.0006 |

0.001 |

|

Ni, мг/дм3 |

0.1 |

0.0005 |

0.002 |

0.001 |

0.0008 |

0.002 |

|

Cu, мг/дм3 |

1.0 |

0.0001 |

0.004 |

0.0005 |

0.0002 |

0.0008 |

|

As, мг/дм3 |

0.05 |

0.001 |

0.003 |

0.002 |

0.002 |

0.002 |

|

Rb, мг/дм3 |

0.1 |

0.0003 |

0.002 |

0.0008 |

0.0005 |

0.001 |

|

S, мг/дм3 |

— |

0.34 |

5.3 |

2.60 |

1.50 |

3.60 |

|

Se, мг/дм3 |

0.01 |

0.0002 |

0.001 |

0.0006 |

0.0004 |

0.0008 |

|

к1 (CO3 + HCO3)/(Ca + Mg) |

— |

1.02 |

2.35 |

1.27 |

1.16 |

1.42 |

|

к2 (Na + Mg)/Ca |

— |

0.34 |

2.25 |

0.68 |

0.52 |

0.91 |

Примечания : нижний квартиль (Q1) — значение, которое делит распределение в пропорции 1/4 от нижней точки к верхней, т. е. слева от Q1 находится 25 % значений, справа от Q1 — 75 % значений. Верхний квартиль (Q3) — значение, которое делит распределение в пропорции 3/4 от нижней точки к верхней, т. е. слева от Q3 находится 75 % значений, справа от Q3 — 25 % значений.

Notes : the lower quartile (Q1) is a value that divides the distribution in the proportion of 1/4 from the bottom point to the top, i. e. 25 % of the values are to the left of Q1, 75 % of the values are to the right of Q1. The upper quartile (Q3) is a value that divides the distribution in a 3/4 ratio from the bottom point to the top, i.e. 75 % of the values are to the left of Q3, and 25 % of the values are to the right of Q3.

Рис. 2. Диаграммы катионного и анионного состава подземных вод среднеюрских отложений южных районов Республики Коми. Типы вод: А — кальциевые, B — смешанные, C — магниевые, D — натриевые, E — карбонатные, F — сульфатные, G — хлоридные

Fig. 2. Diagrams of the cationic and anionic composition of groundwater in the Middle Jurassic sediments of the southern regions of the Komi Republic. Types of waters: A — calcium, B — no dominant, C — magnesium, D — sodium, E — carbonate, F — sulfate, G — chloride и магния и происходят ионообменные процессы. Между содержанием иона К и глубиной залегания ВК существует заметная (–0.7 < rs < –0.5) отрицательная связь, указывающая на уменьшение содержания калия вниз по разрезу. В целом многокомпонентный катионный состав подземных вод комплекса свидетельствует о сложном характере их формирования. Глины и глинистые разности пород, слагающие разрез, в природных условиях способны к катионному обмену с подземной водой.

Ионы Ca и Mg показали сильную (0.7 < rs < 0.9), а ион НСО3 — очень сильную (rs > 0.9) корреляционную связь с минерализацией (рис. 4, табл. 2). Эти ионы являются основными составляющими солевого состава подземных вод, что отражает их гидрокарбонатный кальциевый или магниево-кальциевый состав. Существенную часть разреза как дочетвертичных, так и четвертичных отложений района слагают силикатные (алюмосиликатные) глинистые (суглинистые) терригенные породы, в той или иной мере обогащенные карбонатными примесями: карбонатность юрских глин составляет 1.5—7.5 %, четвертичных — от 1.0 до 13.5 %. В результате углекислотного выщелачивания воды обогащаются ионами HCO3–, Ca2+, Mg2+.

Между ТОС, рН, минерализацией установлены заметные (0.5 < rs < 0.7) положительные корреляционные связи (рис. 5, табл. 2). Накопление органического вещества в водах связано с величиной водородного показателя и происходит в большей степени в щелочных условиях. Между ТОС и глубиной залегания ВК выявлена заметная (–0.7 < rs < –0.5) отрицательная связь, что говорит об уменьшении содержания органического вещества с глубиной.

Ионы SO42– и Cl–, содержащиеся в незначительных объемах в водах среднеюрского ВК, корреляционной связи с компонентами (признаками) не показали. Наличие сульфатов связано с процессами окисления сульфидов. В результате воздействия на пирит (марказит), который присутствует в виде конкреций в песчаной толще и в рассеянном виде в глинах и алевритах, подземной водой, содержащей кислород, происходит восстановление данных минералов в сульфаты.

Качество подземных вод, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, регламентируется нормативными требованиями (ГОСТ…, 2006; СанПиН…, 2021). Сводная таблица показателей качественного состава подземных вод в сравнении с нормативами приведена в таблице 1. Подземные воды среднеюрского ВК в естественных условиях залегания практически по всем показателям удовлетворяют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 1), за исключением повышенного содержания железа (до 10.66 мг/дм3) и марганца (до 0.45 мг/дм3). Повышенные содержания Fe (до 35 ПДК) и Mn (до 4.5 ПДК) подчинены природным закономерностям и характерны для всего региона в целом. Для доведения качества подземных вод до нормативного рекомендуется производить предварительную водоподготовку для удаления железа и марганца, после чего нормализуется и мутность.

Содержание железа не зависит от глубины залегания водоносного комплекса (рис. 5, табл. 2), но наблюдается умеренная отрицательная (–0.5 < rs < –0.3) связь с общим солесодержанием вод. Нахождение железа в воде определяет величина рН, что подтверждается заметной отрицательной (–0.7 < rs < –0.5) связью. В нейтральных и слабокислых условиях выявлены содержания железа до 10.66 мг/дм3. В данной работе определение Eh не проводилось, но известно, что концентрация железа в подземных водах определяется и окислительно-восстановительными свойствами среды. Уменьшение Eh с глубиной подземных вод определяется сменой кислородсодержащих подземных вод на бескислородные. При уменьшении Еh до низких положительных значений возникают условия, благоприятные для накопления в них ионов Fe2+, Mn2+, NH4+. Образованию восстановительной гидро-геохимической обстановки и переходу железа и марганца в раствор способствует и обогащенность водовмещающих отложений сысольской свиты органическими веществами. Марганец не показал корреляционных связей с исследованными параметрами (табл. 2).

Таблица 2. Матрица коэффициентов корреляции между гидрогеохимическими признаками подземных вод среднеюрского водоносного комплекса (южные районы Республики Коми)

Table 2. The matrix of correlation coefficients between the hydrogeochemical characteristics of groundwater of the Middle Jurassic aquifer complex (southern regions of the Komi Republic)

Ню К В „ g О 4 S S “ и §

° а л s у о ~ s о s

Примечание: жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции по абсолютному значению больше 0.5, курсивом показаны статистически значимые коэффициенты корреляции (p < 0.05), к1 — гидрохимический коэффициент (CO3 + HCO3)/(Ca + Mg), к2 — гидрохимический коэффициент (Na+Mg)/Ca.

Note: correlation coefficients are shown in bold for an absolute value greater than 0.5, statistically significant correlation coefficients are shown in italics (p < 0.05), c1 — hydrochemical coefficient (CO3 + HCO3)/(Ca + Mg), c2 — is hydrochemical coefficient (Na+Mg)/Ca.

хрН дСа2+*Mg2+ Na+ oHCOJ aCFxSO2" □ Минерализация x(Na + Mg)/Ca

Рис. 3. Графики зависимости показателей химического состава подземных вод от глубины залегания водоносного комплекса

Fig. 3. Graphs of the dependence of indicators of the chemical composition of groundwater on the depth of the aquifer complex

Рис. 4. Графики зависимости ионного состава среднеюрских подземных вод от степени их минерализации

Fig. 4. Graphs of the dependence of the ionic composition of the Middle Jurassic groundwater on the degree of their mineralization

|

X |

|

|

X X |

|

|

X X |

|

|

г |

|

|

м |

|

|

♦ о |

д |

|

♦ Е ♦* Я1 |

А |

|

в д |

|

|

1 |

|

|

^ ей |

|

|

1» д |

|

д |

о |

|

|

X £ |

б 0 |

|

|

д >д |

о о |

|

|

д Дх |

||

|

А |

||

|

Д ( |

> |

|

0 2 |

40 10 |

20 |

|||||||

|

8.5 |

---- 600 -- |

0 |

О |

— 0 |

|||||

|

0 |

550 -- |

> |

20 |

0 |

О |

||||

|

О о |

<30 |

500 -- |

ОО |

-^---- |

о |

о |

|||

|

8 |

— |

--- |

-- 5 -5 450 - - |

0 |

О |

40 |

ОО % |

||

|

о о |

о со |

ОО |

|||||||

|

.400 - - |

--о— |

- -^-- |

2 60 |

о о. |

|||||

|

7.5 |

о- о --9-9 «—9- |

- ав-е-- |

S --- У 350 -- |

0^0 ™ |

V _Г'^Ъ о___ |

||||

|

о ОС 6 0 |

300 |

сУ со |

cd ® 80 |

||||||

|

X |

О 00» |

<ШР 3 |

S 300 -- |

—0—t--^ |

- -®О----- |

— S |

о |

о |

|

|

Л 7 |

❖ о —59-- ОО |

о о ОО - -8—8--- 00 |

Он 250 - -__ о к 200 |

^ V |

ю £юо |

о о о о |

В ^ о |

||

|

О |

0 |

2 |

120 |

||||||

|

150 -- |

<> |

- о |

о |

о |

|||||

|

6.5 |

----100 4- |

ч----------- |

--- 140 |

||||||

|

0 2 |

40 10 |

20 0 |

2 |

4 10 , |

20 |

||||

|

Содержание, мг/дм |

❖тос |

oFe |

|||||||

Рис. 5. Графики зависимости ТОС (общего органического углерода) и железа от рН, солевого состава и глубины залегания водоносного комплекса

Fig. 5. Graphs of the dependence of ТОС (total organic carbon) and iron on pH, salt composition and depth of the aquifer complex

Заключение

Проведены геохимические исследования подземных вод среднеюрского водоносного комплекса, являющегося основным источником питьевого водоснабжения южных районов Республики Коми. На базе водоносного среднеюрского комплекса разведано 18 месторождений подземных вод с общими запасами 83.90 тыс. м3/сут.

Водовмещающие породы сысольской свиты средней юры (J2ss) представлены кварцевыми песками и распространены на глубине от 13.7 до 119 м. Подземные воды приурочены к зоне активного водообмена, к районам инфильтрации атмосферных осадков на территории с гумидным климатом.

Основным факторами, влияющими на вещественный состав подземных вод, являются водовмещающие породы, воды вышележащих четвертичных отложений и инфильтрующиеся атмосферные осадки. В формировании состава подземных вод наибольшую роль играют процессы окисления, гидролиза, катионного обмена и восстановления сульфатов.

Геохимические особенности гидрокарбонатных вод выражаются в преобладании кальциевой компоненты, околонейтральной среды, солености до 0.58 мг/дм3. В целом химический состав подземных вод исследуемой умеренно-континентальной зоны типичен для вод, не подверженных процессам континентального засоления. Корреляционным анализом выявлены связи между компонентами вод, установлены следующие ассоциации гидрогеохимиче-ских признаков со статистически значимыми (p < 0.05) тесными (rs > 0.7) положительными связями: минерализация — HCO3 — Mg — Ca и Na — (CO3 + HCO3)/ (Ca + Mg) — (Na + Mg)/Ca.

Оценка качества подземных вод среднеюрского водоносного комплекса южных районов Республики Коми в соответствии с нормативными требованиями РФ показала, что подземные воды могут использоваться в питьевых целях после предварительной водоподготовки (обезжелезивание, деманганация).

Работа выполнена в рамках государственного задания ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (ГР № 122040600011-5).

Список литературы Подземные воды среднеюрских отложений южных районов Республики Коми

- Абдулмуталимова Т. О., Рамазанов О. М., Алхасов А. Б., Газалиев И. М. Оценка качества подземных вод, используемых в хозяйственно-питьевых целях в Республике Дагестан // Юг России: экология, развитие. 2023. Т. 18. № 2. С. 92—101. DOI: 10.18470/1992-1098- 2023-2-92-101 Abdulmutalimova T. O., Ramazanov O. M., Alkhasov A. B. Gazaliev I. M. Assessment of the quality of groundwater used for domestic and drinking purposes in the Republic of Dagestan. South of Russia: ecology, development, 2023, V. 18, No. 2, pp. 92—101. (in Russian)

- Гидрогеологическая карта CCCР масштаба 1: 200 000. Серия Мезенская. Лист Р-39-ХXI / Ю. Д. Николаев, ред. И. А. Габович, 1966. Hydrogeological map of the USSR, scale 1: 200000. Mezenskaya series. Sheet R-39-ХXI. Yu. D. Nikolaev, ed. I. A. Gabovich, 1966. (in Russian)

- Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 2023 года. Выпуск 101. Подземные воды. Том 1. Питьевые и технические воды. Книга 2. Северо-Западный федеральный округ. М., 2023. С. 482. State balance of mineral reserves of the Russian Federation as of January 1, 2023. Issue 101. Groundwater. Volume 1. Drinking and industrial waters. Book 2. Northwestern Federal District. Moscow, 2023, p. 482. (in Russian)

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. М.: Стандарт-информ, 2006. State standard GOST 2761-84. Sources of centralized household and drinking water supply. Hygienic, technical requirements and selection rules. Moscow: Standardinform, 2006. (in Russian)

- Карта гидрогеологического районирования территории Российской Федерации м-ба 1: 2 500 000. ФГУГП «Гидроспецгеология», 2011. Map of hydrogeological zoning of the territory of the Russian Federation, scale 1: 2 500 000, Gidrospetsgeologiya, 2011. (in Russian)

- Каюкова Е. П., Барабошкина Т. А., Филимонова Е. А. Гидрогеохимические особенности подземных вод бассейна р. Бодрак (качинское поднятие горного Крыма) // Вестник Московского университета. Серия 4: Геология. 2020. № 4. С. 55—63. Kayukova E. P., Baraboshkina T. A., Filimonova E. A. Hydrogeochemical features of groundwater in the river basin Bodrak (Kachinsky uplift of the mountainous Crimea). Bulletin of Moscow University. Series 4: Geology, 2020, No. 4, pp. 55—63. (in Russian)

- Кокшарова Ю. А. Оценка современного состояния ресурсной базы пресных подземных вод южных районов Республики Коми // Разведка и охрана недр. 2020. № 10. С. 28—34. Koksharova Yu. A. Assessment of the current state of the resource base of fresh groundwater in the southern regions of the Komi Republic. Exploration and Protection of Subsoil. 2020, No. 10, pp. 28—34. (in Russian)

- Лапицкая В. Ф., Жильцова В. И. Перспективы использования подземных вод для водоснабжения г. Сыктывкара // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т. III. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2019. С. 263—264. Lapitskaya V. F., Zhiltsova V. I. Prospects of using groundwater for water supply in Syktyvkar. Geology and mineral resources of the European North-East of Russia: Proc. of the 17th Geological Congress of the Komi Republic. Vol. III, Syktyvkar: IG Komi SC UB RAS, 2019, pp. 263—264. (in Russian)

- Огородникова Г. П. и др. Гидрогеологическая карта // Атлас Республики Коми. М.: Феория, 2011. С. 52—54. Ogorodnikova G. P. et al. Hydrogeological map. Atlas of the Komi Republic. Moscow: Feoria, 2011, pp. 52—54.

- О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2022 году: Государственный доклад. М.: Минприроды России; МГУ имени М. В. Ломоносова, 2023. 686 с. State report «On the state and protection of the environment of the Russian Federation in 2022». Moscow: Ministry of Natural Resources and Environment of Russia; Moscow State University named after M. V. Lomonosov, 2023, 686 p. (in Russian)

- О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2022 году: Государственный доклад / Минприроды Республики Коми и др.; под общ. ред. ГБУ РК «ТФИ РК». Электронная версия. Сыктывкар: Минприроды Республики Коми, 2023. 164 c. State report “On the state of the environment of the Komi Republic in 2022”: state. report. Ministry of Natural Resources of the Komi Republic [and others]; under general ed. State Budgetary Institution of the Komi Republic "TFI RK". Electronic version. Syktyvkar: Ministry of Natural Resources of the Komi Republic, 2023, 164 p. (in Russian)

- Паспорта разведочно-эксплуатационных скважин Сысольского, Сыктывдинского, Койгородского и Прилузского районов Республики Коми // Коми Республиканский фонд геологической информации ГБУ РК «ТФИ РК» и фонды АО «Коми тепловая компания». Сыктывкар, 1965—2019. Passports of exploration and production wells of the Sysolsky, Syktyvdinsky, Koygorodsky and Priluzsky districts of the Komi Republic. Komi Republican Geological Information Fund "TFI RK" and the Funds of Komi Thermal Company, Syktyvkar, 1965—2019. (in Russian)

- Петрова Д. И., Сунгатуллин Р. Х. Гидрогеохимическая характеристика подземных вод неогеновых отложений Палео-Волги в пределах территории г. Казань // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2021. № 1. С. 114—123. DOI: https://doi.org/10.17308/geology.2021.1/3343 Petrova D. I., Sungatullin R. H. Hydrogeochemical characteristics of groundwater in Neogene deposits of the Paleo-Volga within the territory of Kazan. Bulletin of Voronezh State University. Series: Geology, 2021, No. 1, pp. 114—123. (in Russian)

- Питьева К. Е. Гидрогеохимия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 393 с. Pityeva K. E. Hydrogeochemistry. Moscow: Publishing house Mosc. Univ., 1969, 393 p. (in Russian)

- СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания / Минюст России. Рег. № 62296. 2021. 987 с. SanPiN 1.2.3685-21 Hygienic standards and requirements for ensuring the safety and (or) harmlessness of environmental factors to humans, Ministry of Justice of Russia, Reg. No. 62296, 2021, 987 p. (in Russian)