Пограничные отложения силура и девона в разрезах рек Кожым и Изъяю

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127966

IDR: 149127966

Текст статьи Пограничные отложения силура и девона в разрезах рек Кожым и Изъяю

1 — мономнктовые

Типы разрушающихся структур:

кварцевые песчаники аркозовые песчаники

граувакховые песчаники

-

2 — кремнскластовыс

-

3 — полевошпатовые

-

4 — мезомнктовые

-

5 — аркозы

-

6 — граувакковыс аркозы

-

7 — собственно граувакки

-

8 — кварцевые граувакки

-

9 — полевошпат-кварцевые граувакки

-

10 кварц-полевошпатовые граувакки

-

11 — полевошпатовые граувакки

-

12 — не терргсннот происхождения

КБ — континентальные блоки, РО — рециклированные орогены, РД — расчлененные островные дуги, Д — островные дуги в переходном состояшш. НД — нсрасчлснснныс островные дуги С — смешанный тип островных дуг.

Рис. 4. Треугольная классификационная диаграмма песчаников (А) и диаграмма Диккинса (Б)

-

90 % разреза. На долю отложений третьего генетического типа приходится примерно 10—15 % разреза.

Кроме того, нами выделены па-рагенетические ассоциации пород, образование которых происходило в русловых, межрусловых и переход- ных областях средней части подводного конуса выноса. Определена принадлежность исследуемых отложений к флишевой формации. Проведены единичные измерения ориентировки борозд в подошве слоев песчаника, свидетельствующие о се- верном направлении сноса обломочного материала. Установлено, что глубина образования конуса выноса не более глубины карбонатной компенсации, на что указывает наличие пелитоморфных известняков в разрезе.

Реферат дипломной работы

ПОГРАНИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИИ СИЛУРА И ДЕВОНА В РАЗРЕЗАХ РЕИ КОЖЫМ И ИЗЪЯЮ

Стажер-исследователь Т. А. Васенева

Разрезы рек Изъяю (гр. Чернышева) и Кожым (Приполярный Урал) представляли в раннепалеозойском седиментационном бассейне Тимано-Северо-уральского региона внутреннюю и внешнюю зоны окраины шельфа. Сопоставление пограничных силурийско-девонских отложений данных разрезов позволяет выявить фациальные особенности осадконакопления в этих шельфовых зонах и дать литолого-палеоэкологическую характеристику границы систем, где происходила резкая смена фаунистических комплексов на уровне родов, а также реконструировать усло- вия осадконакопления пограничных силурийско-девонских отложений в бассейнах этих рек.

Объектами нашего исследования были разрезы верхней пачки устьсывъ-юской свиты пржидольского яруса и нижней пачки овинпармской свиты лох-ковского яруса в южной части гр. Чернышева на р. Изъяю (обн. 481) и на Ко-жымском поперечном поднятии (обн. 236).

Основа работы

Методика исследования заключалась в детальном литологическом изу- чении отложений с последующим выделением литотипов, названия которых отражают состав преобладающего компонента в породах. В результате макро-и микроскопического изучения пород было выделено 13 основных литотипов, а также проведены палеоэкологический и фациальный анализы.

К основным литотипам относятся:

-

1. Известняки полибиокластовые (ЛТ-1), формировавшиеся в подвижноводных условиях верхней сублиторали.

-

2. Известняки микрозернистые не-сортированно-биокластовые, биотур-бированные (ЛТ-2), образование кото-

- рых могло происходить в зоне сублиторали со спокойным гидродинамическим режимом: в них преобладает первичный карбонатный ил со следами биотурбации.

-

3. Известняки мелкозернистые тонко- и мелкополосчатые (ЛТ-З) формировавшиеся, вероятнее всего, в условиях лагун. Наличие тонких прослоев доломита можно объяснить возможным периодическим поступлением вод с повышенным содержанием магния из более мелководных участков бассейна.

-

4. Известняки кораллово-стромато-поровые (ЛТ-4). Данный литотип соответствует обстановке открытого моря с небольшой глубиной и нормальной соленостью (глубинам зон верхней сублиторали).

-

5. Известняки строматолитовые (ЛТ-5). Строматолиты являются характерными образованиями мелководья в условиях подвижных вод приливно-отливной равнины (литорали).

-

6. Гастроподовые ракушняки (ЛТ-6). Как правило, эти ракушняки имеют чистый известковый состав и новообразованный чистый цемент. Их образование было связано с условиями верхней сублиторали — отмельного мелководья.

-

7. Известняки оолитовые (ЛТ-7). Данный литотип присутствует непосредственно вблизи границы силурийской и девонской систем. Формирование оолитовых известняков могло происходить в теплых и довольно подвижных водах. Присутствие оолитов в обломках свидетельствует об усилении гидродинамики и о размыве оолитовых известняков, что характеризует отмельное мелководье, выходившее в зону размыва.

-

8. Известняки обломочные (ЛТ-8). Следует отметить, что данный литотип в виде брекчии растрескивания встречен непосредственно возле границы силурийских и девонских отложений. Обломочные известняки являются в основном внутриформационными известняковыми плоскогалечниками и гравелитами с присутствием песчаной фракции. Формирование данного литотипа происходило, по-видимому, в подвижно-водных условиях литорали, скорее всего в литоральных желобах.

-

9. Известняки с узорчатой перекристаллизацией (ЛТ-9). Этот литотип образовался в зоне шельфа со спокойным гидродинамическим режимом, воз-

- можно, в условиях лагун, периодически становившихся мелководьем.

-

10. Доломиты средне- и мелкозернистые (ЛТ-10), вторично преобразованные известняки микрозернистые, которые формировались в участках бассейна со слабой гидродинамикой, вероятно лагунных.

-

11. Доломиты известковые (ЛТ-11). Накопление таких осадков могло происходить в условиях значительного мелководья с отклонением солености от нормальной, причем доломит мог присутствовать в первичном осадке. Возможно, это были тиховодные лагуны с затрудненным водообменом.

-

12. Известняки доломитовые глинистые с листоватой отдельностью (ЛТ-12). Данный литотип характеризует, вероятнее всего, зону нижней сублиторали, так как в отложениях находится большое количество илового материала, что свидетельствует о спокойноводной обстановке мелкого моря.

-

13. Аргиллиты (ЛТ-13). Их формирование происходило, по-видимому, в достаточно глубоководных условиях, в зоне нижней сублиторали или даже эпибатиали, где было возможно осаждение тонкого материала.

Пограничные отложения верхнего силура и нижнего девона в бассейнах рек Кожым и Изъяю характеризуются многочисленными и разнообразными органическими остатками.

Так, в разрезе р. Изъяю в верхнесилурийских отложениях присутствуют остатки иглокожих, гастропод, брахио-под, остракод, трилобитов, реже тента-кулитов, а в кожымском разрезе — остатки остракод, табулят, трилобитов, цианобактерий. В отложениях нижнего девона в обоих разрезах преобладают брахиоподы, остракоды, гастроподы, а также встречаются прослои строматолитов.

Палеоэкологический анализ фаунистических комплексов позволяет предположить, что позднесилурийские биотические сообщества, установленные в отложениях на р. Изъяю, существовали в условиях открытого мелкого моря, но часто в малоблагоприятных условиях, к которым можно отнести периодические межприливные обстановки. В раннем девоне преобладали более благоприятные условия для жизни биоты с широким развитием илового субстрата. Такие обстановки соответствуют глубинам верхней и нижней сублиторали неритовой обла- сти открытого шельфа. В бассейне р. Кожым в позднесилурийское время отмечалось некоторое отклонение гидрохимии бассейна по сравнению с нормально-морскими условиями. Об этом свидетельствует широкое развитие остракодовой фауны, частое присутствие харовых водорослей и микробиальных ассоциаций. В раннедевонском бассейне, напротив, преобладали нормально морские условия, подтверждением чего является разнообразие брахиоподовой фауны.

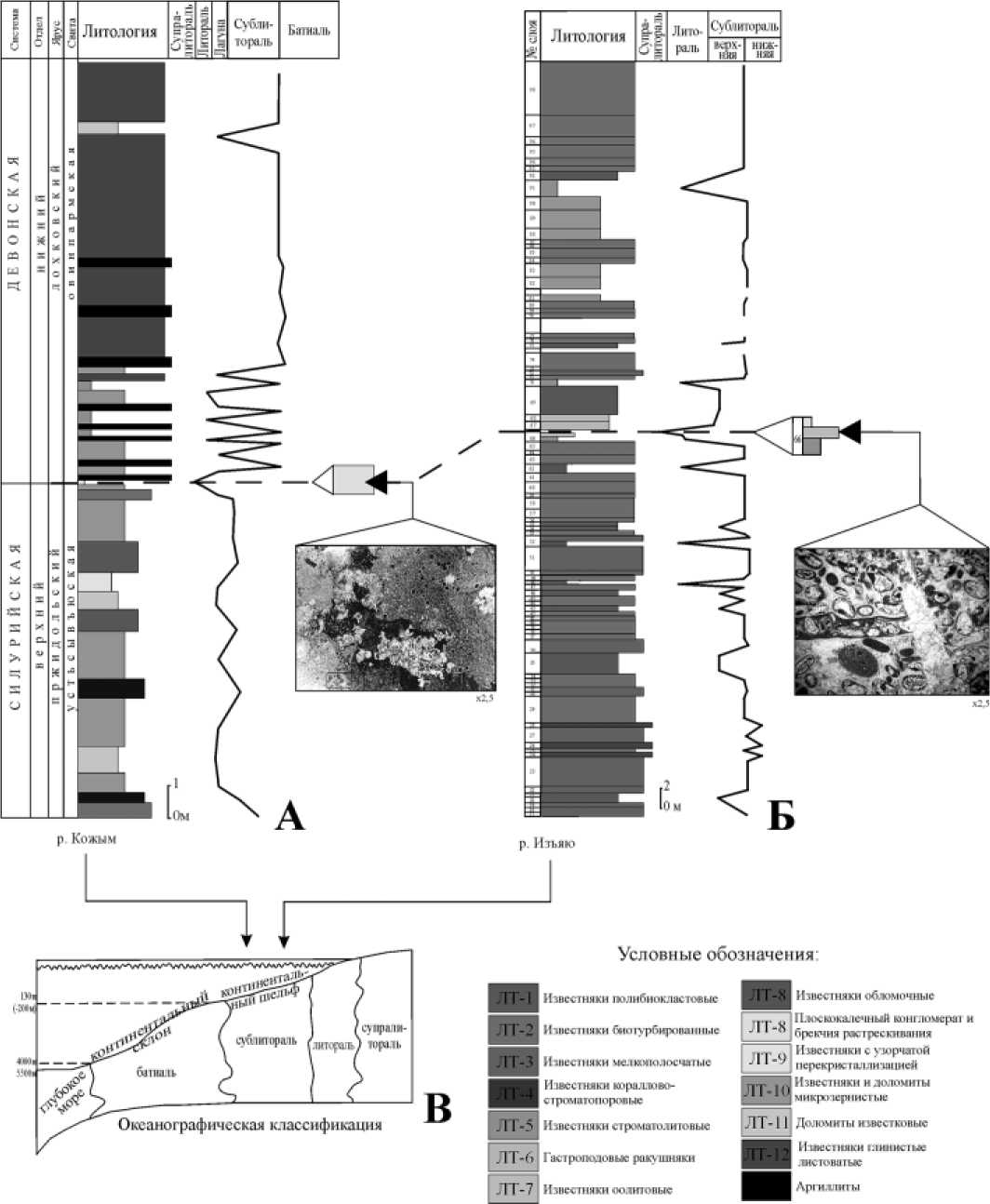

По результатам литолого-палеоэкологических исследований можно отметить некоторые особенности условий формирования пограничных отложений на реках Кожым и Изъяю. Фациальная кривая, построенная по разрезу р. Кожым (рис. 1, А), показывает, что отложения верхней пачки устьсывъюской свиты накапливались преимущественно в лагунных условиях. Для этих отложений наиболее характерны известняки микрозернистые (ЛТ-10). Присутствуют также известняки полибиоклас-товые (ЛТ-1), известняки с узорчатой перекристаллизацией (ЛТ-9), известняки биотурбированные (ЛТ-2), доломиты известковые (ЛТ-11), известняки ко-раллово-строматопоровые (ЛТ-4). Завершает разрез силурийских отложений прослой мощностью 5—7 см, в основании которого находится плоскогалечный конгломерат с оолитами и микро-зернистым цементом, выше залегает известняк микрозернистый, а в кровле расположена брекчия растрескивания с оолитами и следами выщелачивания (ЛТ-8). Присутствие таких образований свидетельствует о том, что осадки выводились на поверхность и эродировались, а впоследствии подверглись и выщелачиванию.

В основании отложений девонской системы залегает прослой (8—9 см) зеленовато-серой вязкой глины, заключающей комплекс раннедевонских спор. Это является свидетельством распространения континентальной обстановки в самом начале раннего девона. Отложения первой пачки овинпармской свиты накапливались преимущественно в зонах, соответствующих нижней сублиторали и, возможно, эпибатиали (рис. 1, А). Для них характерно чередование известняков строматолитовых (ЛТ-5), аргиллитов (ЛТ-13), известняков микрозернистых (ЛТ-10) и известняков доломитовых глинистых (ЛТ-12). В нижней части пачки преимущество при-

Рис. 1. Сравнительный анализ обстановок осадконакопления пограничных верхнесилурийских-нижнедевонских отложений в бассейнах рек Изъяю и Кожым:

А — кривая фациальной изменчивости отложений в бассейне р. Кожым, Б — в бассейне р. Изъяю, В — положение разрезов в морском бассейне

надлежит известнякам строматолито-вым (ЛТ-5), аргиллитам (ЛТ-13) и известнякам микрозернистым (ЛТ-10), которые равномерно чередуются между собой, что отражает частую смену обстановок осадконакопления в период развития раннедевонской трансгрессии.

Кривая фациальной изменчивости (рис. 1, Б), построенная по разрезу р. Изъяю, показывает, что отложения верхней пачки пржидольского яруса формировались главным образом в обстановках верхней сублиторали и литорали. Для этих отложений наиболее характерными являются известняки мелкозернистые мелкополосчатые (ЛТ-3).

С ними чередуются известняки поли-биокластовые (ЛТ-1) и известняки био-турбированные (ЛТ-2). Также присутствуют известняки глинисто-доломитовые (ЛТ-12) и известняки обломочные (ЛТ-8). Последние отмечены в верхней части пачки и свидетельствуют о колебаниях обстановок осадконакопления до подвижноводных условий литорали. Периодическое присутствие в разрезе данного литотипа может говорить о направленности к обмелению позднесилурийского морского бассейна, что хорошо видно на фациальной кривой. В кровле силурийских отложений имеется прослой мощностью 18—20 см, содержащий известняк строматолитовый,

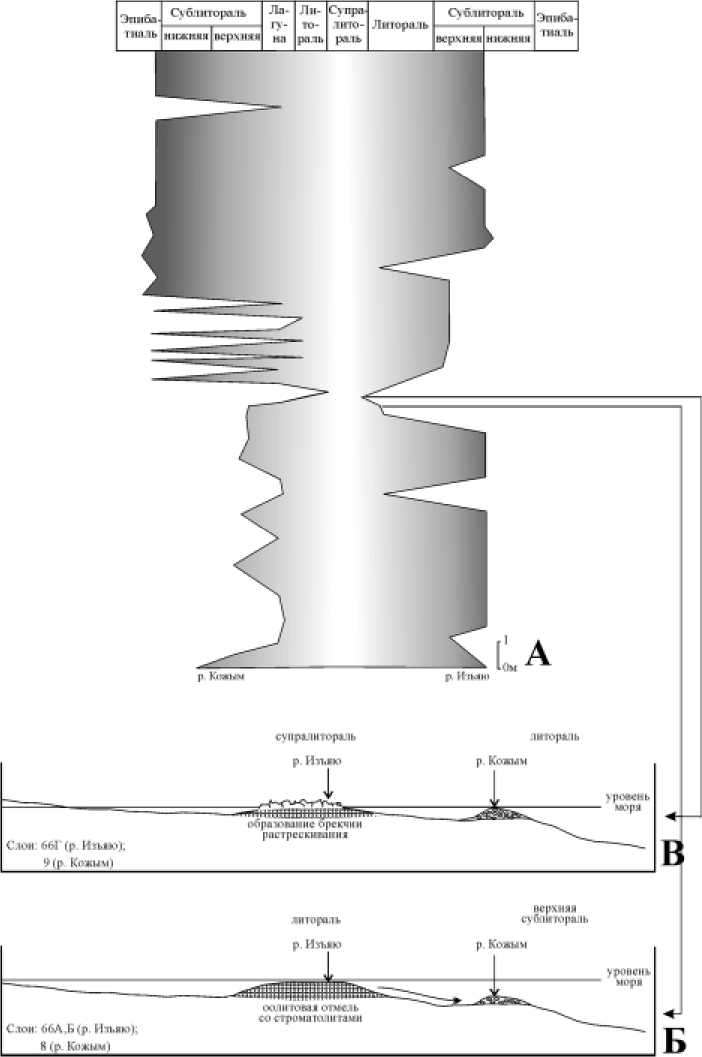

Рис. 2. Обобщенная фациальная характеристика отложений позднесилурийско-ранне-девонского интервала в бассейнах рек Изъяю и Кожым и палеогеоморфологичес-кие профили конца силурийского периода: Б — предпограничный слой 66 А, Б; В — пограничный слой 66 Г известняк мелкоолитовый с обломками того же состава, а завершает прослой известняковая брекчия растрескивания (6 см) с микрозернистым цементом (рис. 1, Б). Формирование данного комплекса отложений свидетельствует о крайне мелководных обстановках с выведением отложений в зону супралиторали.

Отложения нижней пачки овин-пармской свиты накапливались преимущественно в обстановках верхней сублиторали (рис. 1, Б). Для них характерно довольно равномерное чередование известняков биотурбированных (ЛТ-2) и вторичных доломитов мелкозернистых (ЛТ-10), а также присутствие в нижней части пачки известняков не-сортированно-биокластовых (ЛТ-1). Здесь также отмечаются строматолито-вые известняки (ЛТ-5).

Таким образом, граница силура и девона на р. Изъяю фиксируется перерывом в осадконакоплении, как и на р. Кожым, что подтверждается наличием пласта известняковой брекчии в кровле силурийского разреза. Сразу после перерыва в обоих разрезах преобладают литотипы пород, указывающие на достаточно резкое углубление бассейна в результате трансгрессии моря и на формирование раннедевонских отложений в обстановках сублиторали и глубокого шельфа (рис. 1, В).

Результаты проведенных нами литологического, палеоэкологического и фациального анализов позволили построить палеогеоморфологический профиль конца силурийского периода (рис. 2), на котором видно, что граница силурийской и девонской систем в бассейнах рек Изъяю и Кожым фиксируется перерывом в осадконакоплении. Наиболее мелководными образованиями, попавшими в зону размыва на границе силура и девона, предполагаются отложения оолитовой банки (рис. 2, Б, В). Более полный разрез этих отложений выявлен на р. Изъяю, а фрагменты отмечены на р. Кожым. О продолжительности этого перерыва без детальных биостратиграфических исследований судить трудно.