Пограничные психические расстройства и клинико-лабораторная характеристика пациентов с хроническим вирусным гепатитом с

Автор: Приленский Б.Ю., Кашуба Э.А., Бухна Андрей Гэоргиевич

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психосоматические расстройства

Статья в выпуске: 5 (80), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен материал, иллюстрирующий сочетание пограничных психических расстройств и особенностей клинико-лабораторных показателей пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Установлены закономерности лабораторно-инструментальных показателей, особенности клинико-психопатологического и психологического статусов у пациентов с различными нервно-психическими расстройствами в клинике хронического вирусного гепатита С.

Вирусный гепатит с, астения, депрессия, тип отношения к болезни, генотип вируса гепатита с, вирусная нагрузка, цитолиз гепатоцитов

Короткий адрес: https://sciup.org/14295675

IDR: 14295675 | УДК: 616.89-008:616.36-002.2

Текст научной статьи Пограничные психические расстройства и клинико-лабораторная характеристика пациентов с хроническим вирусным гепатитом с

гредиентность и прогноз алкоголизма и опиоидной наркомании [2, 5, 25]. Предполагается, что вирусом гепатита С инфицировано от 2 до 10 % населения земного шара, что составляет по разным подсчетам от 120 до 700 млн человек [8, 23].

Пациенты, страдающие хроническим вирусным гепатитом С, в клинической картине не предъявляют жалоб либо имеют очень скудные симптомы [19, 20]. Известно, что хронические вирусные инфекции протекают на фоне снижения механизмов иммунной защиты и вторичной иммунной недостаточности [13, 15], которая является существенным фактором риска развития и затяжного течения непсихотических психических расстройств [1, 6, 9,10, 11, 12]. При этом в научной литературе работ, посвященных исследованию психических нарушений у пациентов с вирусными гепатитами, критически мало [21]. Также стоит учитывать и тот факт, что проблема ведения данных пациентов состоит в том, что оценка течения болезни часто ограничивается только учетом клинических и биохимических показателей функции печени, что, как известно, не является объективным критерием степени активности течения данного заболевания [7].

Следовательно, при данной нозологии, как и при любой другой соматической патологии, для эффективного введения пациентов, помимо лабораторно-инструментальных показателей, необходимо учитывать и особенности психического статуса [10, 17].

Цель исследования . Изучить пограничные психические расстройства и показатели клинико-лабораторных исследований у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.

Материал и методы . В основу данного исследования легли результаты комплексного изучения 64 пациентов, имевших диагноз «хронический вирусный гепатит С». Данные нами получены согласно стандартам диагностики внутренних болезней [22], а также с использованием дифференцированного многоуровневого психотерапевтического комплекса.

Механизм отбора и обследования был сформирован следующим образом: пациенты проходили лабораторное, инструментальное, вирусологическое обследование для исключения лиц с сопутствующей патологией и/или признаков декомпенсации вирусного гепатита С в ГЛПУ ТО «Консультативно-диагностический центр» Тюмени (главный врач – д. м. н., профессор Е. В. Чесноков). После чего паценты направлялись для исследования клиникопсихопатологического и психологического статусов сотрудниками кафедры психотерапии с курсом психологии ГБОУ ВПО «Тюменская ГМА» (заведующий кафедрой – д. м. н., профессор Б. Ю. Приленский).

В целях психометрической оценки личностных характеристик нами была использована специально составленная батарея тестов: Стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) [18]; Шкала астенического состояния (ШАС), разработанная Л. Д. Малковой и адаптированная Т. Г. Чертовой; Тест дифференциальной самооценки функционального состояния, показывающий уровни самочувствия (с), активности (а), настроения (н); Шкала депрессии Beck’а; Тест психологической диагностики типов отношения к болезни (Личко А. Е., Иванов Н. Я., 1980).

Результаты и обсуждение . Средний возраст исследуемых пациентов составил 31,8±1,0 года. При анализе семейного положения было выявлено: состоят в браке – 35 человек (54,7 %); не состоят в браке – 29 (45,3 %). Среди исследуемого контингента обнаружено преимущественно преобладание лиц со средним специальным образованием (51,6 %), на втором месте находились пациенты с высшим образованием (42,2 %), в меньшей степени – с неоконченным высшим (4,7 %) и неоконченным средним (1,6 %) образованием.

Следует отметить, что представления пациентов о возможных путях заражения их вирусом гепатита С были весьма разноречивы. Наиболее частой причиной заражения (34,4 %) больными были названы стоматологические, хирургические и другие ранее проведенные медицинские манипуляции. 20,3 % пациентов указывали, что источником инфекционного процесса могло быть однократное парентеральное употребление наркотических средств в анамнезе. 14,1 % связывали свое заражение гепатитом с незащищенными половыми контактами. Лишь 1 человек (1,6 %) указал возможной причиной заражения нанесение татуировки. При этом около трети исследованных пациентов (29,7 %) не смогли отметить какой-либо путь заражения.

В МКБ-10 инфекционный процесс, вызванный вирусом гепатита С, относится к I классу «Некоторые инфекционные и паразитарные инфекции» и имеет шифр B18.2. В МКБ-10 нет подразделения рубрик по вариантам клинического течения заболевания у пациентов без признаков декомпенсации инфекционного процесса. Развившемуся на фоне вирусной инфекции фиброзу паренхимы печени соответствует рубрика К74 «Фиброз и цирроз печени». Выявляемые в дальнейшем нарастающие признаки декомпенсации функции паренхимы печени и, как следствие этого, нарастание нарушений функций различных органов и систем пациента уже расцениваются как проявление фиброза и/или цирроза печени, что выражается в изменении у данных пациентов методов лечения, прогноза и общей тактики введения [20].

В процессе тщательного клиникопсихопатологического исследования у пациентов были выявлены психические расстройства невротического регистра. У большинства обследованных отмечались донозологические нарушения (40,5 %). Группу лиц с пограничными психическими расстройствами составляли 42,3 % обследованных (табл. 1).

Таблица 1

Состояние психического здоровья у обследованных пациентов, %

|

Группа обследованных |

% |

|

Донозологические расстройства |

40,5 |

|

Пограничные психические расстройства |

42,3 |

|

Без психических расстройств |

17,2 |

|

Итого |

100 |

В происхождении этих нарушений можно выделить не только соматогенные, но и психогенные факторы, достаточно тесно переплетённые, в связи с чем возникали определённые сложности с их квалификацией. Кроме того, выявляемые психопатологические расстройства могли быть коморбидными с имеющейся инфекционной патологией.

В случае выраженности и целостности описываемой симптоматики можно установить диагноз в соответствии с МКБ-10. Структура выявленных психопатологических нарушений представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура выявленной психической патологии у обследованных пациентов

|

Шифр МКБ-10 |

Психическая патология |

% |

|

Донозологические расстройства |

49,0 |

|

|

F3 |

Депрессивный эпизод лёгкой степени (F32.00) |

1,6 |

|

F4 |

Смешанное тревожное и депрессивное расстройство (F41.2) |

4,2 |

|

Расстройство адаптации (F43.22) |

5,7 |

|

|

Неврастения (F48.0) |

39,5 |

В группе пациентов, имеющих донозологи-ческие расстройства, встречались все выявляемые симптомы, но они не достигали степени выраженности, достаточной для постановки диагноза. Состояние в ряде случаев характеризовалось как психоадаптационный или психодезадаптационный синдром.

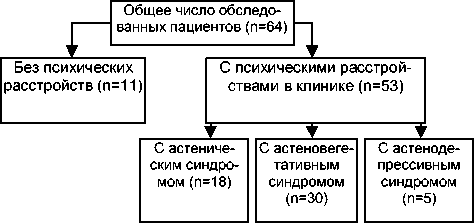

В структуре выявляемых расстройств были зафиксированы астеновегетативный (46,9 %), астенический (28,1 %) и астенодепрессивный (7,8 %) синдромы. Важно, что у 11 человек (17,2 %) психической патологии выявлено не было, при этом на возможное отсутствие нервно-психической симптоматики в клинике хронического вирусного гепатита С указывали ранее и другие исследователи [12, 14].

В проведенном нами обследовании установлено, что у пациентов по данным тестов ШАС и САН часто выявлялась астения (45,4±8,2 при норме 37,22±6,47), отмечалось снижение уровня самочувствия (с) и активности (а) (с – 5,0±0,12; а – 4,8±0,12; норма выше 5,4 и 5,1 соответственно). При этом нарушения уровня настроения не отмечалось (показатель был равен 5,3±0,11, при норме выше 5,1). Также на основании шкалы Бека показатели были равны 34,7±0,8 (норма составляет менее 70), что позволяет говорить об отсутствии депрессивного фона.

Тест психологической диагностики типов отношения к болезни позволил выявить частоту следующих типов отношений к болезни у больных хроническим вирусным гепатитом С (по убывающей): эргопатический – 48,4 %, анозог-нозический – 39,1 %, гармонический – 7,8 %, сенситивный – 4,7 %, тревожный – 3,1 %, неврастенический – 1,6 %.

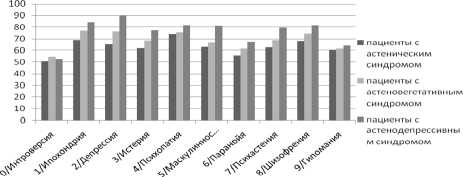

Исследование психологического статуса по методике СМИЛ показало степень выраженности личностных нарушений и определило особенности социально-психологической дезадаптации у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Результаты базисных шкал были следующими: интроверсия – 52,2±0,9; ипохондрия – 73,7±1,9; депрессия – 72,4±2,3; истерия – 66,8±1,5; психопатия – 75,3±1,5; маскулинность – 67±1,4; паранойя – 59,7±1,2; психоастения 67,5±1,3; шизоидность 71,8±1,7; гипомания – 60,7±1,1. Учитывая, что показатель выше 70 свидетельствует о нарушении процессов адаптации и об отклонении состояния от нормального, выявляются повышение показателей по шкалам ипохондрия, депрессия, психопатия, шизоидность (шкалы 1, 2, 4, 8).

При исследовании показателей красной крови и лейкограммы мы не отметили статистически значимых отклонений от показателей «нормы». В биохимических показателях крови нами отмечено увеличение показателей аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, что говорит о наличии гепатолитического синдрома.

Одним из критериев отбора являлся положительный качественный анализ ПЦР на РНК HCV. Методом ПЦР генотипирования было выявлено два варианта генотипа вируса гепатита С: 3-а генотип (в 54,7 % случаев) и 1-в генотип (в 45,3 % случаев). Вирусная нагрузка варьировала в широких пределах, что подтверждается средней величиной количества вироидов вируса гепатита С в 1 мл крови исследуемых с большим показателем средней ошибки (2404628±522836).

Морфологическое обследование печени проведено неинвазивным способом на аппарате «ФиброСкан» (Echosens, Франция) у 18 пациентов с диагнозом «хронический вирусный гепатит С». Средние показатели непрямой эла-стографии данных пациентов равнялись 7,41±0,4, что соответствует стадиям фиброза

F2–F3 по классификации METAVIR и можно рассматривать как гистологическую картину портального фиброза печени с редкими септами.

Для того чтобы определить особенности основных синдромов в клинике пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, было проведено их распределение по группам, в зависимости ведущего синдрома в клинике (рис. 1).

Рис. 1. Распределение обследованных пациентов в зависимости от особенностей психических расстройств в клинике хронического вирусного гепатита С

На первом этапе мы провели сравнение групп пациентов с наличием и отсутствием нервно-психических расстройств в клинике.

По данным клинико-психопатологического исследования нами получено, что у пациентов с наличием психопатологических проявлений достоверно чаще выявлялись жалобы на раздражительность, вспыльчивость, тревожность, слабость, вялость, утомляемость, нарушение засыпания, чувство усталости по утрам, метеолабильность и головную боль. По результатам проведенных психологических тестов можно отметить, что у данных пациентов, согласно результатам по тесту ШАС, достоверно выше оказались показатели астении (47,5±1,67 против 35,27±1,5), ниже уровень настроения (5,18±0,13 против 5,72±0,16), выше показатель депрессии согласно тесту Beck’а (36,02±0,87 против 28,27±1,2). При сравнении показателей психологического статуса пациентов по методике СМИЛ получено, что у пациентов с наличием пограничных психических расстройств отмечается достоверное увеличение показателя по шкале интроверсия (р<0,019) и зафиксирована тенденция к нарастанию показателей по всем остальным шкалам.

При сравнении данных, полученных стандартными унифицированными методиками, мы отметили, что у пациентов с психопатологическими проявлениями был достоверно выше уровень фиброза паренхимы печени (р<0,04), а уровень протромбинового индекса, напротив, снижен, значение которого, однако, не выходит за границу «нормы» (р<0,01).

Все вышесказанное позволяет сделать заключение о том, что тяжесть клинической картины хронического вирусного гепатита С характеризуется не только наличием нервнопсихических нарушений, но и ухудшением ряда лабораторно-инструментальных показателей.

На следующем этапе было проведено сравнение характеристик трех групп пациентов с различным ведущим синдромом в клинической картине: астеническим, астеновегетатив-ным, астенодепрессивным (рис. 1).

Следует отметить, что сравнение анамнестических, лабораторно-инструментальных, вирусологических и морфологических данных не позволило выявить статистически значимых различий в данных группах.

При этом в показателях, характеризующих психический статус пациентов, прослеживается четкая закономерность в их изменении в зависимости от вида доминирующего в клинике синдрома (табл. 3, рис. 2).

Таблица 3

Сравнение показателей тестов ШАС и шкалы Beck’а у пациентов с различными синдромами в клинике

|

Тест |

Синдром |

||

|

Астенический (n=18) |

Астеновегета-тивный (n=30) |

Астенодепрес-сивный (n=5) |

|

|

ШАС |

40,9±2,4 |

50,1±2,2 |

55,0±3,5 |

|

Шкала Beck’а |

32,5±1,3 |

37,0±1,0 |

42,2±3,2 |

Согласно результатам тестов ШАС и шкалы депрессии Beck’а, мы получили данные, позволяющие говорить о том, что их показатели имеют тенденцию к ухудшению у пациентов с астенодепрессивным синдромом.

Рис. 2. Сравнение показателей психологического статуса по методике СМИЛ у пациентов с различными психическими проявлениями

Исследование по методике СМИЛ также позволило установить, что у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С происходит усиление личностных особенностей от лиц с астеническим синдромом в клинике к лицам с асте-нодепрессивным синдромом.

Выводы. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что клиническая картина пациентов с хроническим вирусным гепатитом С преимущественно характеризуется наличием астенического и астеновегетативного синдро- мов, а по тесту СМИЛ – повышением показателей по шкалам ипохондрия, депрессия, психопатия, шизоидность. Отмечается наличие цитолитического синдрома по лабораторным показателям и картины портального фиброза паренхимы печени по данным морфологических исследований. При наличии психических нарушений у пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом С, отмечается увеличение показателя фиброза паренхимы печени и снижения величины протромбинового индекса, тем не менее не выходящего за пределы «нормы». Наличие в клинической картине пациентов с хроническим вирусным гепатитом С психических проявлений при отсутствии статистически значимых закономерностей в лабораторно-инструментальных показателях, по нашему мнению, можно связать с преимущественной реакцией личности на диагноз, с особенностями течения болезни, с наличием неблагоприятного для жизни прогноза, изменением привычного поведения в результате болезни (половой жизни, отношений в семье, отношений с коллегами) и др.

Таким образом, при ведении данных пациентов необходимо обращать внимание не только на лабораторно-инструментальные показатели течения инфекционного процесса, но и на психическое состояние пациента, что, безусловно, является важным для эффективного оказания медицинской помощи.