Погребальная керамика гороховской культуры: вариативность как маркер социальных границ

Автор: Пантелеева Софья Евгеньевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Культурная вариативность на археологических памятниках Урала и западной Сибири в эпоху Палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования погребальной керамики гороховской культуры (V-II вв. до н. э.). Целью работы являлась попытка выявления социальных границ, поддерживаемых населением зауральской лесостепи в эпоху раннего железа. В ходе сравнительного анализа материалов погребений были выделены четыре локальные группы населения, сосуществовавшие в рамках гороховского объединения. С каждой группой соотносится специфический комплекс погребального инвентаря и керамики, очевидно, соответствующий культурной и социальной идентичности ее представителей. В статье также рассмотрены и другие типы личной идентификации, такие как статус, гендер и возраст, которые также значительно влияли на правила установления социальных границ в повседневной жизни.

Зауралье, ранний железный век, гороховская культура, погребальная керамика, социальные группы

Короткий адрес: https://sciup.org/14737761

IDR: 14737761 | УДК: 903.5

Текст научной статьи Погребальная керамика гороховской культуры: вариативность как маркер социальных границ

Структура любого общества всегда представлена совокупностью взаимосвязанных социальных групп. Их многообразие обусловлено, прежде всего, широким спектром потребностей, для реализации которых объединяются индивидуумы. Социологи выделяют три основных вида групп: образованные по аскриптивному признаку (этнические, территориальные, родственные, социально-демографические и т. п.), статусные и профессиональные, целевые. Функционирование и развитие каждой социальной группы характеризуется наличием у ее членов общегруппового солидарного сознания, главными чертами которого являются признание общегрупповых целей, стремление к укреплению авторитета и позиции группы в конкуренции с другими, принятие групповых норм, чувство собственного отличия [Эфендиев, 2000. С. 301-318]. Пограничные линии между социальными группами – это абстракции и идеологические конструкции. В силу разных причин и различными способами границы устанавливаются и поддерживаются людьми на основании осознаваемой ими идентичности, интересов и социального контекста [Goodby, 1998. P. 161].

Материальная культура играет особую роль в репродуцировании социальных отношений и институтов. С одной стороны, она является одним из основных средств передачи традиций и связи поколений, с другой – неразрывно связана с практической деятельностью человека, с соответствующими правами и обязанностями. По мнению исследователей, материальная культура не просто отражала социальные различия в обществе, но являлась одним из механизмов, через которые эти различия поддерживались и воспроизводились [Sorensen, 2004. P. 85-87]. Распознавание социальных границ посредством анализа материальной культуры – неисчерпаемая тема в археоло- гии, неизменно привлекающая интерес многих специалистов, изучающих проблемы культурной и этнической принадлежности, миграций, экономики и социальной структуры древних обществ. Многочисленные разработки в данной области позволили сформировать теоретическую структуру и различные подходы для исследования взаимосвязи между материальной культурой и социальными и культурными процессами [The Archaeology..., 2005]. Полученные результаты демонстрируют, что эта взаимосвязь тесно сопряжена с контекстом и не универсальна в своих проявлениях: группы обозначают социальные границы, используя различные средства, а иногда не делают этого вообще [Stark, 1998. P. 8-9].

Представленное исследование выполнено в русле данного направления на основе материалов погребальных памятников гороховской культуры (V–II вв. до н. э.). Гороховское объединение было одним из крупнейших культурных образований региона, и интерес к его изучению не иссякает в течение многих десятилетий. Наряду с исследованием отдельных памятников внимание специалистов привлекают вопросы генезиса и хронологии культуры, культурно-экономических взаимодействий ее носителей, социальной структуры общества 1. Цель настоящей работы – попытка выявления социальных границ, поддерживаемых населением зауральской лесостепи в эпоху раннего железа.

Основные характеристики погребальной керамики гороховской культуры были обобщены еще в середине прошлого века В. Е. Стояновым в его диссертационном исследовании [1969], и, несмотря на появление новых материалов, набор отличительных признаков данной группы посуды с тех пор существенно не изменился. Между тем обращает на себя внимание тот факт, что комплекс ритуальной керамики неоднороден. С одной стороны, он представлен сосудами разных форм, с другой – включает различные орнаментальные модели, дифференцирующиеся как по композиции, так и по технике нанесения узора. Несомненно, такая вариативность должна быть обусловлена определенными причинами. Попытка выяснить их и послужила стимулом к проведению настоящего исследования, в задачи которого входили: выявление и картографирование основных видов посуды, установление их связи с полом, возрастом погребенных и сопровождающим инвентарем. Для выполнения работы были использованы все сосуды из погребений гороховской культуры, материалы которых в разное время нашли отражение в печати. Анализировались и архивные источники. Хотя керамическая коллекция немногочисленна, значительная часть могильных ям ограблена и антропологические определения пола погребенных были выполнены далеко не во всех случаях, тем не менее, удалось установить некоторые закономерности как в территориальном распределении различных видов сосудов, так и в их корреляции с различными наборами погребального инвентаря. В результате исследования были выделены четыре основные группы погребальной керамики и соответствующие им четыре группы погребений.

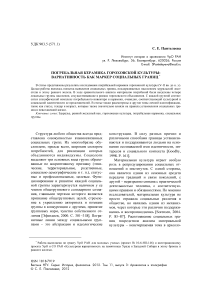

Группа I – плоскодонные неорнаменти-рованные банки (6 экз.). Были обнаружены в курганах, расположенных по берегам рек Исеть и Синара [Генинг, Неживых, 1961. С. 6–8; Среда…, 2009. С. 174–177, 208; Культура…, 1997. С. 13–14; Habitats…, 2002. P. 104-105; Булдашев, 2001. С. 470]. Кроме того, такие изделия известны из погребений айского типа в приуральской Башкирии (4 экз.) [Савельев, 2007. С. 49-50] (рис. 1, 1). Культурная принадлежность айских памятников уже давно является предметом оживленных дискуссий среди археологов, которые рассматривают их либо в качестве самостоятельного культурного образования, либо как локальный вариант гороховской культуры. Историография по данному вопросу подробно изложена в монографии Н. С. Савельева [2007]. Думается, вне зависимости от решения проблемы об объединении или разделении айских и гороховских памятников, их принадлежность к единому культурному континууму не вызывает сомнений. По-видимому, формирование двух близких культурных традиций по обе стороны Уральского хребта есть резуль- тат единого процесса – продвижения в конце V – начале IV в. до н. э. части кочевого населения в богатые кормовыми ресурсами лесостепные районы под влиянием экологических, экономических и демографических факторов [Пантелеева, 2008].

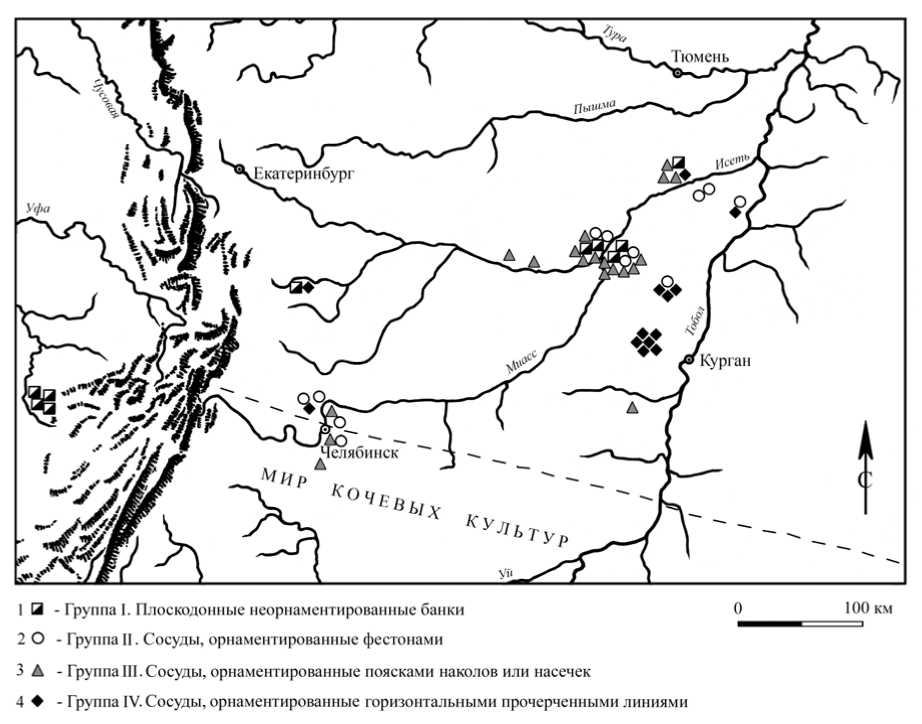

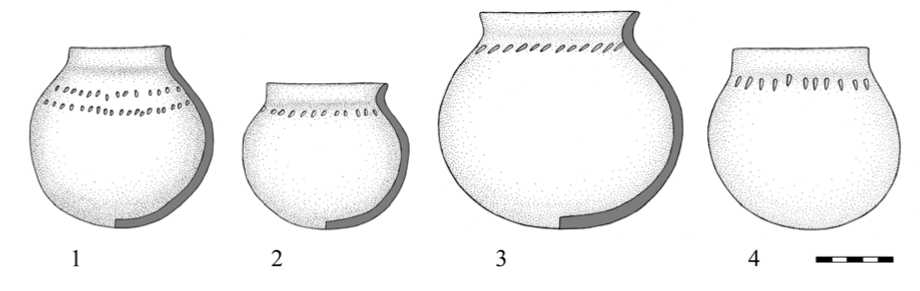

Оригинальность баночных сосудов (рис. 2) и сходство содержащих их погребений позволяют рассматривать приуральские и зауральские материалы в составе одной выборки. Во всех случаях, где можно было установить положение сосуда в могиле, он помещался в ногах покойных. В мужских могилах сопровождающий инвентарь, как правило, представлен остатками конской упряжи и кинжалами, в женских – пряслицами и бусами. Довольно частой находкой являются наконечники стрел. Отличительная характеристика погребального инвентаря данной группы захоронений – высокий процент встречаемости украшений из бронзы и полное отсутствие орудий труда (табл. 1, 2). Предметы культа и золотые из- делия встречены только в одном погребении (Большеказакбаевский II могильник, курган 2, погребение 1), где кроме баночного сосуда был обнаружен горшок, отнесенный к группе IV.

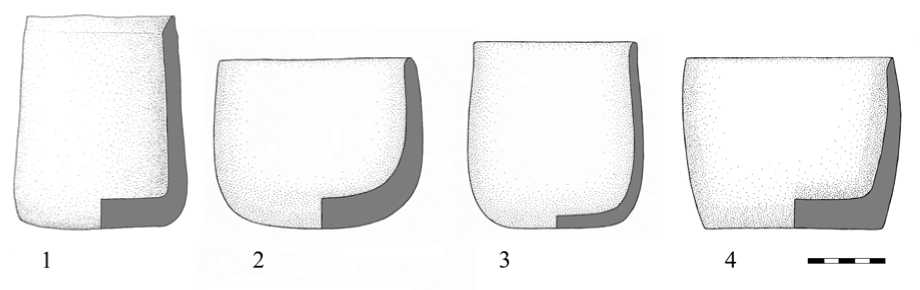

Группа II – сосуды, украшенные фестонами. Они, в основном, были найдены в курганах, локализованных в бассейне р. Исеть к востоку от устья р. Миасс, а также в прилегающей части Притоболья (8 экз.) [ Булда-шев, 2001. С. 469–472, 482; Иванова, Бата-нина, 1993. С. 116–117; Среда…, 2009. С. 196–197; Матвеев, Матвеева, 1991а. С. 11, 40–42; Генинг, 1993. С. 82–83; Матвеева, 1993. С. 30-31, 46 ] . Еще четыре изделия были обнаружены на Южном Урале в курганах в районе г. Челябинска [ Смирнов, 1964. С. 57, 68, 100; Мошкова, 1969; Сальников, 1947. С. 231-233 ] (рис. 1, 2 ). Наиболее частыми находками как в мужских, так и женских погребениях являются наконечники стрел, в мужских могилах иногда встречаются остатки колчанов и колчанные крюки.

Рис. 1. Карта-схема распространения погребальных сосудов разных групп

Рис. 2. Сосуды группы I: 1 – Сопининский I могильник, курган 1, погребение 1 (по: [Среда…, 2009. C. 208. Рис. 9.1, 2 ]); 2 – Гаевский I могильник, курган 3, погребение 1 (по: [Культура…, 1997. C. 20. Рис. 7, 9 ]); 3 – могильник Кадырово VI/1, курган 2, погребение 1 (по: [Савельев, 2007. С. 220. Рис. 7, 4 ]); 4 – Мурзинский I могильник, курган 8, насыпь над погребением 1 (по: [Булдашев, 2001. С. 501. Рис. 12, 1 ])

Таблица 1

Частота встречаемости различных категорий сопроводительного инвентаря в погребениях

|

Сопроводительный инвентарь |

Группа |

|||

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

Конская упряжь |

0,375 |

0 |

0 |

0,125 |

|

Наступательное вооружение (мечи, копья, кинжалы) |

0,250 |

0,167 |

0,143 |

0,375 |

|

Защитное вооружение (доспехи, шлемы) |

0 |

0,083 |

0,071 |

0,500 |

|

Вооружение лучника (колчаны, колчанные крюки, наконечники стрел) |

0,500 |

0,667 |

0,429 |

0,750 |

|

Предметы культа (каменные жертвенники, каменные «молоточки», бронзовые зеркала, курильницы) |

0,125 |

0,250 |

0,500 |

0,375 |

|

Орудия труда (тесла, шилья, оселки) |

0 |

0,333 |

0,357 |

0,375 |

|

Пряслица |

0,250 |

0,250 |

0,429 |

0 |

|

Бусы |

0,375 |

0,250 |

0,571 |

0,500 |

|

Украшения из бронзы |

0,500 |

0 |

0,214 |

0,250 |

|

Украшения из золота и серебра |

0,125 |

0,083 |

0,071 |

0,625 |

Для набора погребальных вещей обеих гендерных групп также характерны бусы и орудия труда: железные ножи, изредка – тесла, шилья. С женскими могилами связаны пряслица. В этой группе захоронений полностью отсутствуют предметы конской упряжи и украшения из бронзы (см. табл. 1, 2). Своеобразен сосуд из кургана 5 Шмаков-ского могильника: узор в виде фестонов сочетается на нем с двойной прочерченной линией, расположенной в нижней части орнамента [Генинг, 1993. С. 81. Рис. 7,17]. Эта особенность сближает данное изделие с со- судами группы IV (рис. 3, 5). Заметно отличается и погребальный инвентарь захоронения, ассортимент которого включает защитное и наступательное вооружение, а также золотую нить. Кроме того, этот курган разительно отличается от курганов группы II по размерам и конструктивным особенностям. Учитывая синкретичный характер декора керамического сосуда, при систематизации материала было принято решение включить данное погребение в обе выборки (группы II и IV). При анализе материала сделано еще одно интересное наблюдение – установлено,

Характеристика погребений

Таблица 2

|

Памятник |

Информация о погребенном |

о 5 о о rt Г >1 S у ц о о о ы |

Сопроводительный инвентарь / наличие сосудов других групп |

Группа I

|

Прыговский I могильник, курган 3, погребение 3 |

1 |

Бронзовая бляшка |

|

|

Сопининский I могильник, курган 1, погребение 1 |

Мужчина (старше 30 лет) |

1 |

Железные удила, бронзовые псалии |

|

Гаевский I могильник, курган 3, погребение 1 |

Мужчина (30–55 лет), женщина (20 лет) |

1 |

Железные удила и псалии, железный кинжал, несколько наконечников стрел, пряслице, бусы |

|

Большеказакбаевский II могильник, курган 2, погребение 1 |

1 |

Несколько десятков наконечников стрел, две каменные курильницы, бусы, золотые бляшки / сосуд группы IV |

|

|

Могильник Кадырово IV, курган 1 |

Один погребенный |

1 |

Бронзовые гривна и височное кольцо |

|

Могильник Кадырово VI/1, курган 2, погребение 1 |

Один погребенный |

1 |

Железные удила и псалии, железный кинжал, бронзовая бляшка |

|

Могильник Кадырово VI/1, курган 4 |

Один погребенный |

1 |

Наконечник стрелы, пряслице |

|

Могильник Кадырово VI/2, курган 4 |

Один погребенный |

1 |

Два наконечника стрел, бусы, бронзовые височные кольца, каменная поясная накладка |

|

Мурзинский I могильник, курган 8, насыпь над погребением 1 (группа III) |

2 |

Группа II

|

Мурзинский I могильник, курган 12, погребение 1 |

1 |

Каменный жертвенник, железный нож, железное шило, пряслице / сосуд группы III |

|

|

Мурзинский I могильник, курган 6, погребение 4 |

Мужчина (25–35 лет) |

1 |

Железный кинжал, остатки колчана со стрелами, железный нож, железное тесло, бусина |

|

Курган на Павлиновом городище, погребение 3 |

1 |

||

|

Сопининский I могильник, курган 2, погребение 1 |

Мужчина (старше 35 лет) |

1 |

Несколько наконечников стрел |

|

Памятник |

Информация о погребенном |

о 5 о о rt Г >1 S ^ ц о о и ы |

Сопроводительный инвентарь / наличие сосудов других групп |

|

Исаковский могильник, курган 23 |

1 |

Наконечники стрел, бусы |

|

|

Курган на 11-й версте Миасского тракта |

1 |

Более двух десятков наконечников стрел, бронзовое зеркало, каменное блюдо (жертвенник?), железный нож, пряслице / сосуд группы III |

|

|

Савиновский могильник, курган 2 |

Женщина (40–60 лет) |

1 |

Бусы |

|

Шмаковский могильник, курган 5 |

Двое погребенных |

1 |

Железный меч, железный шлем, полтора десятка наконечников стрел, костяная заколка для волос, золотая нить |

|

Красногорский I могильник, курган 1, погребение 1 |

Женщина (25–30 лет) |

1 |

Наконечник стрелы, пряслице |

|

Могильник Красногорский борок, курган 2, погребение 1 |

Мужчина (35–40 лет), ребенок (6–7 лет) |

1 |

Колчанный крюк, курильница, железный нож |

|

Могильник Синеглазово, курган 25 (1908 г.) |

Один погребенный |

1 |

|

|

Могильник Сухомесово, курган 1 |

Один погребенный |

1 |

Наконечник стрелы |

Группа III

|

Мурзинский I могильник, курган 7 |

Мужчина (35–50 лет), ребенок (3–7 лет) |

2 |

Бронзовый колчанный крюк, каменный жертвенник, два пряслица, бусы |

|

Мурзинский I могильник, курган 8, погребение 1 |

Мужчина (40–45 лет), женщина (35–50 лет) |

1 |

Каменные «молоточки», каменный жертвенник, пряслице, бусы, бронзовая бляшка / два сосуда группы I в насыпи |

|

Мурзинский I могильник, курган 11, погребение 2 |

Один погребенный |

1 |

Железный нож, пряслице, бусы |

|

Памятник |

Информация о погребенном |

о 5 о о rt Г >1 S у ц о о о ы |

Сопроводительный инвентарь / наличие сосудов других групп |

|

Мурзинский I могильник, курган 12, погребение 1 |

1 |

Каменный жертвенник, железный нож, железное шило, пряслице / сосуд группы II |

|

|

Курганы у г. Шадринска, курган 2 |

1 |

||

|

Исаковский могильник, курган 20 |

1 |

Наконечники стрел, бусы |

|

|

Курган на 11-й версте Миасского тракта |

1 |

Более двух десятков наконечников стрел, бронзовое зеркало, каменное блюдо (жертвенник?), железный нож, пряслице / сосуд группы II |

|

|

Гаевский I могильник, курган 5, погребение 1 |

Двое мужчин (30–40 лет) |

2 |

Втулка от железного копья, обломки костяной панцирной пластины, несколько наконечников стрел / сосуд группы IV в насыпи |

|

Гаевский I могильник, курган 6, погребение 4 |

Мужчина(25–30 лет), Ребенок (2–3 года) |

1 |

Железный кинжал, железный колчанный крюк, несколько наконечников стрел, железное тесло, железный нож, бусы, бронзовая подвеска |

|

Прыговский I могильник, курган 3, погребение 1 |

Женщина |

3 |

Каменная плита (жертвенник?), бронзовое зеркало, железный нож, бусы, бронзовый браслет, золотые височные подвески |

|

Прыговский I могильник, курган 8 |

1 |

||

|

могильник Шатрово I, курган 3 |

Женщина |

1 |

Каменная плита (жертвенник?), пряслице, бусы |

|

Курган Елесина яма |

Коллективное захоронение |

1 |

Два наконечника стрел, каменное блюдо (жертвенник?), фрагменты чаши из черепа человека, бусы |

|

Воробьевский I могильник, курган 4, погребение 2 |

Женщина |

1 |

|

|

Мурзинский I могильник, курган 6, насыпь |

1 |

|

Памятник |

Информация о погребенном |

о 5 о Г >1 S ^ ц о о и ы |

Сопроводительный инвентарь / наличие сосудов других групп |

Группа IV

|

Могильник Синеглазово, курган 25 (1909 г.) |

Один погребенный |

1 |

Железный меч, колчан со стрелами (несколько десятков), железные и бронзовый колчанные крюки, каменное блюдо (жертвенник?) |

|

Шмаковский могильник, курган 5 |

Двое погребенных |

1 |

Железный меч, железный шлем, полтора десятка наконечников стрел, костяная заколка для волос, золотая нить |

|

Шмаковский могильник, курган 6 |

Один погребенный |

2 |

Железные удила, костяные панцирные пластины, бронзовые понизки, бляшки в зверином стиле, серебряные бляшки от конской сбруи |

|

Большеказакбаевский II могильник, курган 2, погребение 1 |

1 |

Несколько десятков наконечников стрел, две каменные курильницы, бусы, золотые бляшки / сосуд группы I |

|

|

Могильник Скаты, курган 3, погребение 1 |

Ребенок (7–9 лет) |

2 |

Костяные панцирные пластины, несколько наконечников стрел, железный нож, бронзовая гривна, золотая цепочка с подвеской, золотые бусы |

|

Могильник Скаты, курган 3, погребение 2 |

Ребенок (6 месяцев) |

2 |

Железный кинжал, несколько наконечников стрел, золотые бусы, кусочки серебряной проволоки |

|

Могильник Скаты, курган 4, погребение 1 |

Двое детей (6–8 и 10–12 лет) |

1 |

Костяные панцирные пластины, колчанный крюк, оселок |

|

Могильник Тютринский, курган 6, погребение 3 |

Женщина |

1 |

Бронзовое зеркало, шлифовальный камень, железный нож, бусы с позолотой, агатовая подвеска |

|

Гаевский I могильник, курган 5, насыпь над погребением 1 (группа III) |

1 |

||

|

Могильник Скаты, курган 3, насыпь над погребениями группы IV |

1 |

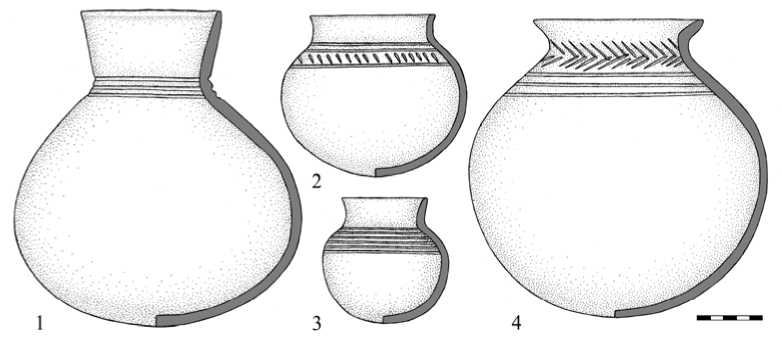

Рис. 3. Сосуды группы II: 1 – Исаковский могильник, курган 23 (по: [Сальников, 1947. С. 232. Рис. 6, 5 ]); 2 – Мур-зинский I могильник, курган 12, погребение 1 (по: [Булдашев, 2001. С. 512. Рис. 23, 1 ]); 3 – Сопининский I могильник, курган 2, погребение 1 (по: [Среда…, 2009. С. 214. Рис. 9.6, 3 ]); 4 – могильник Красногорский борок, курган 2, погребение 1 (по: [Матвеева, 1993. С. 45. Рис. 24, 21 ])

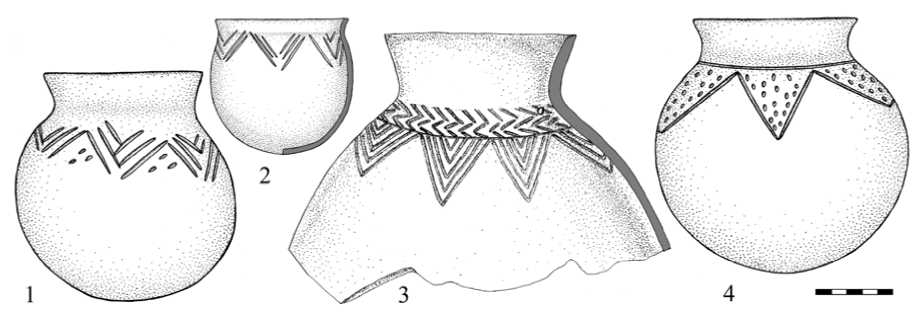

Рис. 4. Сосуды группы III: 1 – Мурзинский I могильник, курган 7 (по: [Булдашев, 2001. С. 508. Рис. 19, 6 ]); 2 – Мурзинский I могильник, курган 11, погребение 2 (по: [Булдашев, 2001. С. 508. Рис. 19, 2 ]); 3 – Гаевский I могильник, курган 6, погребение 4 (по: [Культура…, 1997. С. 42. Рис. 25, 3 ]); 4 – Исаковский могильник, курган 20 (по: [Мошкова, 1969. С. 143. Рис. 1, 3 ])

Рис. 5. Сосуды группы IV: 1 – Шмаковский могильник, курган 6 (по: [Генинг, 1993. С. 81. Рис. 7, 18 ]); 2 – Гаевский I могильник, курган 5, насыпь (по: [Культура…, 1997. С. 25. Рис. 10, 4 ]); 3 – могильник Скаты I, курган 3, погребение 1 (по: [Habitats…, 2002. P. 81. Fig. 45, 4 ]); 4 – Большеказакбаевский II могильник, курган 2, погребение 1 (по: [Habitats…, 2002. P. 104. Fig. 55, 9 ])

что находки каменных жертвенников связаны с погребениями, в которых наряду с украшенными фестонами горшками были обнаружены сосуды группы III.

Группа III – горшки, орнаментированные по плечику горизонтальными поясками наколов или насечек. Они встречены в курганах, расположенных, главным образом, в среднем течении р. Исеть (11 экз.) [Булда-шев, 2001. С. 470–472; Генинг, 1962. С. 90; Стоянов, 1969. С. 188-189]. Восточная граница их основного распространения фиксируется в районе устья р. Миасс. Кроме того, эти изделия были найдены в погребениях, исследованных на Южном Урале (3 экз.) [Смирнов, 1964. С. 68, 100; Мошкова, 1969; Сальников, 1947. С. 231–233; Терехова, Че-мякин, 1983. С. 129-133], в нижнем течении р. Исеть (3 экз.) [Культура..., 1997. С. 29, 40-42] и бассейне р. Тобол (1 экз.) [Сальников, 1966. С. 119-120] (рис. 1, 3, 4). В половине случаев удалось определить положение сосудов в могиле – они всегда помещались в головах умерших индивидуумов. Единственным исключением является погребение 1 кургана 3 Прыговского I могильника, где сосуды находились и в ногах, и около головы погребенной женщины. Отличительной чертой сопроводительного инвентаря этой группы захоронений является наличие ритуальных предметов, преимущественно связанных с женскими могилами: каменных жертвенников в виде плит или блюд, бронзовых зеркал, каменных молоточков, иногда – кусочков мела или охры. Подобные находки широко известны из курганов кочевого населения Поволжья, Южного Урала и Северного Казахстана [Смирнов, 1964. С. 164–186; Смирнов, 1989. С. 174; Пшенич-нюк, 1983. С. 115; Хабдулина, 1994. С. 60]. Как в мужских, так и в женских погребениях встречаются наконечники стрел, бусы и орудия труда: железные ножи, иногда – шилья или тесла. Женщины традиционно сопровождались пряслицами, мужчины – колчанными крючками, единичны украшения из бронзы и драгоценных металлов. В процессе анализа материалов групп II и III было сделано интересное наблюдение – находки тесел оказались связаны с мужскими могилами, а шило, обнаруженное в одном наборе с пряслицем, по-видимому, относилось к женскому захоронению. Обе группы погре- бений также сближает отсутствие среди инвентаря остатков конского снаряжения и малочисленность наступательного и оборонительного вооружения (см. табл. 1, 2). Оружие и доспехи были обнаружены только в двух курганах Гаевского I могильника, расположенных за пределами района основного распространения погребений группы III. Примечательно, что в насыпи одного из них был найден сосуд группы IV.

Группа IV – сосуды, украшенные горизонтальными прочерченными линиями (часто в сочетании с горизонтальными «елочками» и зигзагами). Обнаружены, в основном, в курганах, сконцентрированных в бассейне р. Тобол (11 экз.) [ Генинг, 1993. С. 82-87; Habitats…, 2002. P. 68–90; Матвеев, Матвеева, 1991 б. С. 123; Культура..., 1997. С. 26 ] . По одному изделию встречено в погребениях в бассейне р. Синара и в районе г. Челябинска [ Habitats..., 2002. P. 104-105; Смирнов, 1964. С. 67–68; Мошкова, 1969; Сальников, 1947. С. 232 ] (рис. 1, 4 , 5). Мужские захоронения (в том числе и детские) характеризуются стабильным включением в состав погребального инвентаря защитного и наступательного вооружения. В могильных ямах были найдены костяные панцирные пластины, железные мечи и кинжалы, фрагменты железного шлема, остатки колчанов (иногда со значительным количеством наконечников стрел), колчанные крюки. Женщины сопровождались украшениями. Ряд находок связан с захоронениями обеих гендерных категорий. Так, в некоторых могилах были обнаружены ритуальные предметы: каменные блюда, курильницы или зеркала. Орудия труда представлены ножами, оселками или шлифовальными камнями. Отличительной особенностью погребального инвентаря группы IV также является наличие предметов, изготовленных из золота и серебра (см. табл. 1, 2).

Выявленные различия позволяют предположить сосуществование в рамках гороховского объединения четырех отдельных групп населения. С каждой соотносится специфический комплекс погребального инвентаря, очевидно, соответствующий культурной и социальной идентичности ее представителей. Принимая во внимание географическое распространение разных видов посуды и погребальных наборов, можно допустить, что локальные группы имели права на определенные территории. Отсутствие четких границ между этими территориями наводит на мысль, что локальные группы в какой-то мере также имели права на более значительное пространство, которое может рассматриваться как принадлежащее всему гороховскому объединению в целом. В связи с этим особый интерес представляют погребальные памятники гороховской культуры, расположенные на Южном Урале. В раннем железном веке р. Миасс являлась границей, отделяющей лесостепные культуры от беспокойного кочевого мира, и многочисленные курганы, принадлежащие населению обоих культурных массивов, сконцентрированы в этом районе. Южные гороховские курганы включают захоронения, относящиеся к трем из четырех выделенных подгрупп. Возможно, они могли служить своего рода «пограничными знаками», подтверждающими совместное право контролировать территорию и ресурсы к северу от владений кочевых племен. Кроме того, как показывают этнографические исследования, территории рассматриваются людьми не только в материальном смысле, но и в символическом – как система отношений, знаний и поведенческих стереотипов, которые социально и культурно поддерживаются и являются специфическими для данного места в пространстве [Hitchcock, Bartram, 1998. P. 30].

Археологические материалы демонстрируют, что члены локальных образований поддерживали дружеские и матримониальные отношения. Иногда сосуды двух разных групп были обнаружены в одной могильной яме, или один из них находился в могиле, а другой – в курганной насыпи. Как правило, в этих случаях погребальный инвентарь также имел «смешанный» характер.

Изучение культурной идентичности неразрывно связано с анализом других типов личной идентификации, таких как статус, гендер и возраст, которые также значительно влияли на правила установления социальных границ в повседневной жизни. Рассматривая эти аспекты на материалах гороховской культуры, прежде всего, необходимо отметить, что все индивидуумы, захороненные под курганными насыпями, являлись людьми высокого социального статуса. Такой вывод был сделан специалистами на основе изучения антропологиче- ских данных из могильников скотоводческих культур. В результате анализа соотношения между предполагаемой численностью населения и количеством людей, погребенных в курганах, выявлен явный дисбаланс. Это позволило предположить наличие альтернативного способа погребения для большей части населения [Ражев, Ковригин, 1999; Ражев, 2009. С. 44-75].

Таким образом, погребения разных групп могли, вероятно, принадлежать лидерам разных локальных образований. Группа IV, по-видимому, была элитной и занимала доминирующую позицию в структуре гороховского общества. В подтверждение данной гипотезы можно выдвинуть ряд аргументов. Прежде всего, основная часть элитных захоронений расположена по берегам Тобола, который является главной водной артерией, пересекающей территорию гороховской культуры. Эти курганы крупнее по размерам и, следовательно, были возведены с большими трудовыми затратами. В некоторых из них обнаружены сложные надмогильные сооружения в виде «шатровых» конструкций, широко известных в погребальной практике кочевников Южного Урала и Северного Казахстана [ Таиров, 2000. С. 6-7; Хабдулина, 1994. С. 22-26, 83 ] . Очевидно, объемные сооружения были призваны возвеличивать их владельцев не только в глазах современников, но и потомков. Возведение подобных курганов требовало значительных затрат времени и труда, маркировало особое положение умершего и, скорее всего, было связано со сложной и многоактной церемонией [ Корякова, 1994. С. 152 ] . Наконец, погребальный инвентарь этой группы захоронений отличается обилием защитного и наступательного вооружения и наличием изделий из драгоценных металлов.

Оценка разделения социальных ролей между гендерными категориями выявила две основные модели. Первая, превалирующая модель, позиционирует мужчин как воинов, а женщин представляет ориентированными на ведение домашнего хозяйства. Сопроводительный инвентарь, помещаемый в женские захоронения, свидетельствует о занятиях ткачеством и другой домашней работой. Ткачество реконструируется в качестве основной деятельности женщин и на основе анализа антропологических материа- лов из погребений саргатской культурной общности [Ражев, 2009. С. 278-279]. Оружие стабильно присутствует в мужских погребальных наборах, и это позволяет заключить, что военная активность являлась заметной частью общественной жизни. Это особенно справедливо для элитной страты, чье богатое вооружение, очевидно, также служило средством демонстрации власти и авторитета. Вторая модель была выявлена только в условной группе III. Она имеет в своей основе предыдущий паттерн, но при этом характеризуется наименьшим уровнем «милитаризации» мужской части населения и в большей степени акцентирована на ритуальной сфере. Предположительно, данная модель может представлять погребенных обеих гендерных категорий как служителей культа.

Дети как особая социальная категория, по-видимому, занимали различные позиции в структуре гороховского общества в зависимости от принадлежности к той или иной локальной группе. Детские захоронения, отнесенные к условным группам II и III, немногочисленны (см. табл. 2). Во всех случаях ребенок находился в могиле со взрослым мужчиной, что, возможно, могло быть связано с особенностями семейной организации или с существующей системой родства. Среди погребений условной группы I детские захоронения не выявлены вообще. Впрочем, погребение 1 кургана 1 Сопинин-ского I могильника содержало захоронение младенца в нише в северо-западном углу могильной ямы, но связь его с погребенным мужчиной достоверно не установлена [Среда^, 2009. С. 176-177]. По наблюдениям исследователей, малочисленность или отсутствие детских погребений – довольно частое явление в различных культурных контекстах. Это связано с тем, что дети не были полностью интегрированы в общество и их обычно хоронили отдельно от взрослых в соответствии с другим ритуалом [Parker Pearson, 1999. P. 103; Berseneva, 2006. P. 179-180]. Совершенно противоположная ситуация наблюдается при анализе материалов группы IV. Здесь доля детских захоронений значительно выше и достигает более трети от общего числа погребений. Кроме того, дети были похоронены в отдельных курганах аналогично взрослым членам общества и сопровождались оружием, ору- диями труда и персональными украшениями. Наличие богатых детских погребений обычно интерпретируется как свидетельство иерархического общества, где социальный статус передавался по наследству [Wason, 2004. P. 99-100].

Подводя итоги исследования, можно заключить, что носители гороховской культуры поддерживали различные виды социальных границ, разделяющих родовые коллективы, а также гендерные и возрастные группы. Материальная культура играла значительную роль в обозначении этих границ, являясь универсальным средством коммуникации и невербальной передачи информации. Очевидно, культурная ситуация в рамках гороховского объединения была гораздо сложнее, поскольку четыре основные категории посуды, выделенные в ходе систематизации материала, не охватывают всего разнообразия погребальной керамики. Так, например, в ходе исследования отмечалось, что декорирование керамики защипами встречается только на памятниках, локализованных в бассейне Тобола (могильник Скаты I, курган 4, погребение 1; Царев курган) [ Habitats..., 2002. P. 82; Сальников, 1962 ] . Орнаментирование же верхней части горшков многорядным вертикальным зигзагом зафиксировано в предгорьях Южного Зауралья (курган Березки Vб, погребение 1; курган на р. Исток) [ Шорин, 1979; Сальников, 1966. С. 122-123 ] . Примечательно, что подобный орнамент нередко встречается на сосудах в погребениях айской группы памятников в Приуралье [ Савельев, 2007. С. 226-227, 229 ] . К сожалению, случаи обнаружения сосудов других видов единичны, поэтому сделать какие-либо обобщающие выводы по этим погребениям не представляется возможным. Дальнейшие раскопки памятников гороховской культуры и накопление новых материалов, несомненно, позволят продолжить изучение данного вопроса.

RITUAL POTTERY OF THE GOROKHOVO CULTURE: VARIABILITY AS A MARKER OF SOCIAL BOUNDARIES