Погребальные конструкции Восточной Хань и Троецарствия и проблема перехода от поздней древности к раннему средневековью по данным китайской археологии

Автор: Варенов Андрей Васильевич, Борисов Дмитрий Эдуардович, Ибрагимова Регина Рафиковна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 4 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Предпринята попытка определить границу между поздней Древностью и ранним Средневековьем в Китае на археологическом материале погребальных конструкций княжеских захоронений «переходного» периода - Поздней (Восточной) Хань и Троецарствия. Погребения Поздней Хань от более ранних захоронений отличает постепенное исчезновение могил с деревянным саркофагом, распространенных на территории Китая в течение многих веков, и появление склепов (часто многокамерных) со стенами из кирпича или камня и с арочными и куполообразными сводами. Погребения периода Троецарствия похожи на позднеханьские, только меньше по размерам из-за общего обнищания населения. Изменения внутри собственно ханьской эпохи, а именно переход от деревянных саркофагов к сооружениям из кирпича и камня гораздо заметнее и резче, но вызваны они не социально-экономическими, а экологическими причинами: уничтожением лесов и связанным с этим дефицитом дерева, в первую очередь, в центральной, наиболее густонаселенной части Китая.

Китай, археология, поздняя (восточная) хань, троецарствие, погребальные конструкции, переходный период

Короткий адрес: https://sciup.org/147219565

IDR: 147219565 | УДК: 903.5

Текст научной статьи Погребальные конструкции Восточной Хань и Троецарствия и проблема перехода от поздней древности к раннему средневековью по данным китайской археологии

Во многих обобщающих работах по истории Китая традиционно указывается на Троецар-ствие как на переход от поздней Древности к раннему Средневековью, что является наследием советского периода отечественного китаеведения, когда окончание правления Ханьской династии знаменовало собой, как считалось тогда, «межформационный переход» от рабовладения к феодализму. На самом деле, по мнению авторов, наблюдался затяжной, без определенной временной черты уход от рабовладения к социально-экономической конструкции «клиент – арендодатель». Тем не менее попытки определить момент перехода от Древности к Средневековью продолжаются, причем не только на уровне изменения социально-экономических отношений, но и на уровне изменений в материальной культуре. Мы попробовали проверить работоспособность данной гипотезы на одном конкретном примере – погребальном обряде (а точнее погребальных конструкциях) «переходного» периода – Поздней Хань и Троецарствия.

⃰ Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ в рамках проекта № 14-01-00477 «Переходный период от Древности к Средневековью на территории Китая (по археологическим данным)».

Вареное А. В. , Борисов Д. Э. , Ибрагимова Р. Р . Погребальные конструкции Восточной Хань и Троецарствия и проблема перехода от поздней древности к раннему средневековью по данным китайской археологии // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 4: Востоковедение. С. 204–218.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 4: Востоковедение

Погребальный обряд – один из наиболее устойчивых элементов материальной культуры, который, вместе с тем, весьма четко отражает социально-экономическое положение умершего индивидуума и чутко реагирует на перемены в области идеологии или в общей этнокультурной ситуации. Погребальный обряд как термин имеет несколько разных определений. В широком смысле это действия, совершаемые живыми над мертвым или около него при подготовке похорон, их проведении и вскоре после них. В узком смысле (по умолчанию принятом в археологии) под погребальным обрядом понимаются особенности конструкции могилы и надмогильных сооружений, особенности положения костяка в могиле, состав и особенности расположения в ней сопроводительного инвентаря, а также следы тризны (поминок), т. е. только те моменты погребального обряда в широком смысле, которые археология в состоянии зафиксировать. Первое понимание погребального обряда зачастую выходит за рамки и возможности археологии, в то время как второе – полностью входит в компетенцию данной науки.

В настоящее время во многих синологических работах культурологической или историкоэтнографической направленности упор сделан именно на этнографическую сторону погребального обряда в широком смысле (благо, что богатейшая письменная традиция Китая это позволяет), с целенаправленным подчеркиванием ценности этих знаний для палеоэтнологии и понимания культуры древних и средневековых китайцев в целом. Например, в коллективной монографии «Китайский этнос на пороге средних веков» раздел «Похороны и траур» фактически рассказывает только о некоторых социальных слоях, в частности о ши и их «причудливых желаниях», без малейшей попытки дифференциации населения в соответствии с особенностями реально обнаруженных погребальных конструкций [Крюков, Малявин, Софронов, 1979. С. 204–208]. Другая книга этой же серии, «Древние китайцы в эпоху централизованных империй», в разделе «Похороны» на основе письменных источников довольно подробно говорит об этнографической стороне погребального обряда (правда, в основном, эти сведения относятся к Западной Хань), подкрепляя их результатами археологических раскопок отдельных памятников, таких как погребения в Мавандуе и Маньчэне. А вот особенности конструкции погребальных сооружений при этом опять остаются «за кадром» [Крюков и др., 1983. С. 244– 248]. Примерно в этом же ключе (хотя и с несколько большим вниманием к археологическим деталям) написан раздел о ханьском погребальном обряде и в работе «Китай династии Хань» (в оригинале «Everyday Life in Early Imperial China») [Лёве, 2005. С. 130–135].

Отдельно следует упомянуть о проблеме отличия гробниц северного и южного Китая в переходный период. Еще в эпоху Восточной Хань процесс колонизации южных территорий современного Китая и ассимиляции их аборигенного населения (районы Гуаньдуна, Гуаньси и проч.) столкнулся с множеством сложностей, которые не указываются в биографиях лечжу-ань или иных исторических сочинениях, но ярко видны на материалах раскопок. Стандартные гробницы севера с дромосом, камерой, переходом и задней камерой не характерны для юга, где распространение получили другие типы погребений. Отличие это связано с почвой и влажным климатом юга, где северный тип гробниц невозможен. Письменные источники по истории Восточной Хань и Троецарствия зачастую умалчивают об этом факте, лишь вскользь упоминая в биографиях лечжуань , что «обряд был совершен в соответствии с местными условиями». Заметные уже при Восточной Хань, позже, в эпоху Шести династий, региональные отличия погребальных конструкций стали еще ярче [Dien, 2007. P. 76–162].

Ключевым для нашего исследования является вопрос, можно ли доверять погребальному обряду и погребальным конструкциям, как индикаторам социально-экономических изменений. Несмотря на регулирующие данную сферу законы и эдикты, они постоянно претерпевали изменения, причем иногда не только и не столько из-за политики той или иной династии, но и из-за изменения экономических возможностей населения и постоянного влияния как южных, так и северных племен, граничивших с Китаем, а в начале IV в. и вторгшихся в него. Для надежно аргументированного ответа на поставленный вопрос необходимо собрать и обобщить сведения о погребальных конструкциях (с учетом их социальных и региональных различий) периода обеих Хань, Троецарствия, Цзинь и Шести династий в целом, причем не только собственно Китая, но и его ближайших соседей.

В нашей стране еще в 1959 г. была опубликована статья Н. Н. Тереховой, посвященная классификации и анализу эволюции погребальных конструкций эпохи Хань в Китае. Исследовательница, проанализировав доступный ей тогда материал (до 840 объектов), разделила его на четыре группы погребальных сооружений по возрастающей сложности их конструкции: «1 – грунтовая яма (исходная форма); 2 – грунтовый склеп; 3 – смешанные конструкции (погребальные сооружения из камня, кирпича, дерева), построенные в грунтовой яме; 4 – кирпичные и каменные склепы со сводами под насыпью (конечная форма)» [Терехова, 1959. С. 28–30]. Первая группа включает три подгруппы: 1) обычная прямоугольная грунтовая могила; 2) грунтовая яма с дромосом; 3) грунтовая могила с подбоем. Внутри первой подгруппы выделены три типа: могила без погребальной камеры, могила с деревянным саркофагом, и с саркофагом из «полого кирпича» и дерева. Могилы в грунтовых ямах с дромосами (вторая подгруппа) отличаются большими размерами и практически обязательным наличием внутри них деревянной погребальной камеры. Отмечается, что погребальные сооружения первой группы (т. е. могилы в грунтовых ямах, в том числе с дромосами и подбоями с деревянными конструкциями внутри них) появились еще до эпохи Хань [Там же. С. 30–34].

К сожалению, далеко не всем отечественным исследователям статья Н. Н. Тереховой была хорошо известна, во всяком случае, ее выводы зачастую игнорировались. Например, Ю. А. За-днепровский приписал сюнну или сяньби погребения в деревянных гробах и срубах (погребальных камерах) могильника Лолан ( кор . Наннан), расположенного близ Пхеньяна, поскольку считал, что «особенности захоронений в деревянных срубах – это типично кочевая традиция, а не китайская», которую он возводил «к погребальным сооружениям кочевников Саяно-Алтая и Тувы VIII–III вв. до н. э., к известным комплексам Аржана, Саглы, Пазырыка», а «конструкция погребальных сооружений – гроб в срубе – типична именно для хунну» [1991. С. 60, 61]. Один из авторов статьи дал специальное опровержение этого, продемонстрировав, что погребальные конструкции, особенно больших могил, построенные по схеме «гроб в срубе (погребальной камере)», характерны именно для Древнего Китая, начиная с эпохи бронзы (как минимум с XIII в. до н. э.), хотя встречаются еще и в финальном (луншаньском) неолите [Ва-ренов, 1993].

Разумеется, на современном уровне знаний, когда за прошедшие полвека с лишним доступная источниковая база увеличилась в разы (если не в десятки раз), основные выводы Н. Н. Тереховой надо перепроверять и уточнять. Пока работа в этом направлении только начинается и движется, в немалой степени, усилиями авторов настоящего сообщения. Идет накопление материала эпохи Хань [Ибрагимова, 2013а; 2013б; 2013в; Комиссаров, Ибрагимова, 2011]. Кое-что сделано по сбору данных о погребениях племен сяньби ( сяньбэй ), но, в основном, на уровне отдельных захоронений или, в лучшем случае, небольших могильников [Варенов, Митько, Митько, 2006а; 2006б; 2007; Варенов, Митько, Шульга, 2014].

Между тем археологических материалов по погребениям эпох Цинь и Хань в Китае накоплено огромное количество. Около трети объема тома «Археологии Китая» об этих централизованных империях поздней древности посвящено захоронениям [Чжунго каогусюэ, 2010. С. 76–148, 307–551]. В отдельных главах анализируются императорские и княжеские погребения, могилы чиновников и простых людей. Причем последние две категории распределены по территориальному принципу – рассматриваются в 13 параграфах, охватывающих материалы крупных географических регионов, так что появляется возможность выявить их местную специфику, о которой мы упоминали выше. В одной из заключительных глав тома описана материальная культура (включая и погребальный обряд) некитайских народов, проживавших на окраинах империи или за ее пределами, на тех территориях, которые сейчас входят в состав КНР. Следует иметь в виду, что эти 300 с лишним страниц всего лишь дайджест, краткое изложение основных результатов раскопок тех десятков могильников и около 20 тыс. погребений эпохи Хань, что исследованы и опубликованы в Китае.

Разумеется, всю эту массу материала просто невозможно охватить в рамках одной, неизбежно ограниченной объемом журнальной статьи. Ни одно из императорских захоронений эпохи Хань, так же как и мавзолей Цинь Шихуана, до сих пор археологами полностью не раскопано.

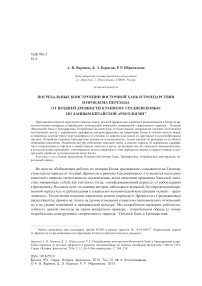

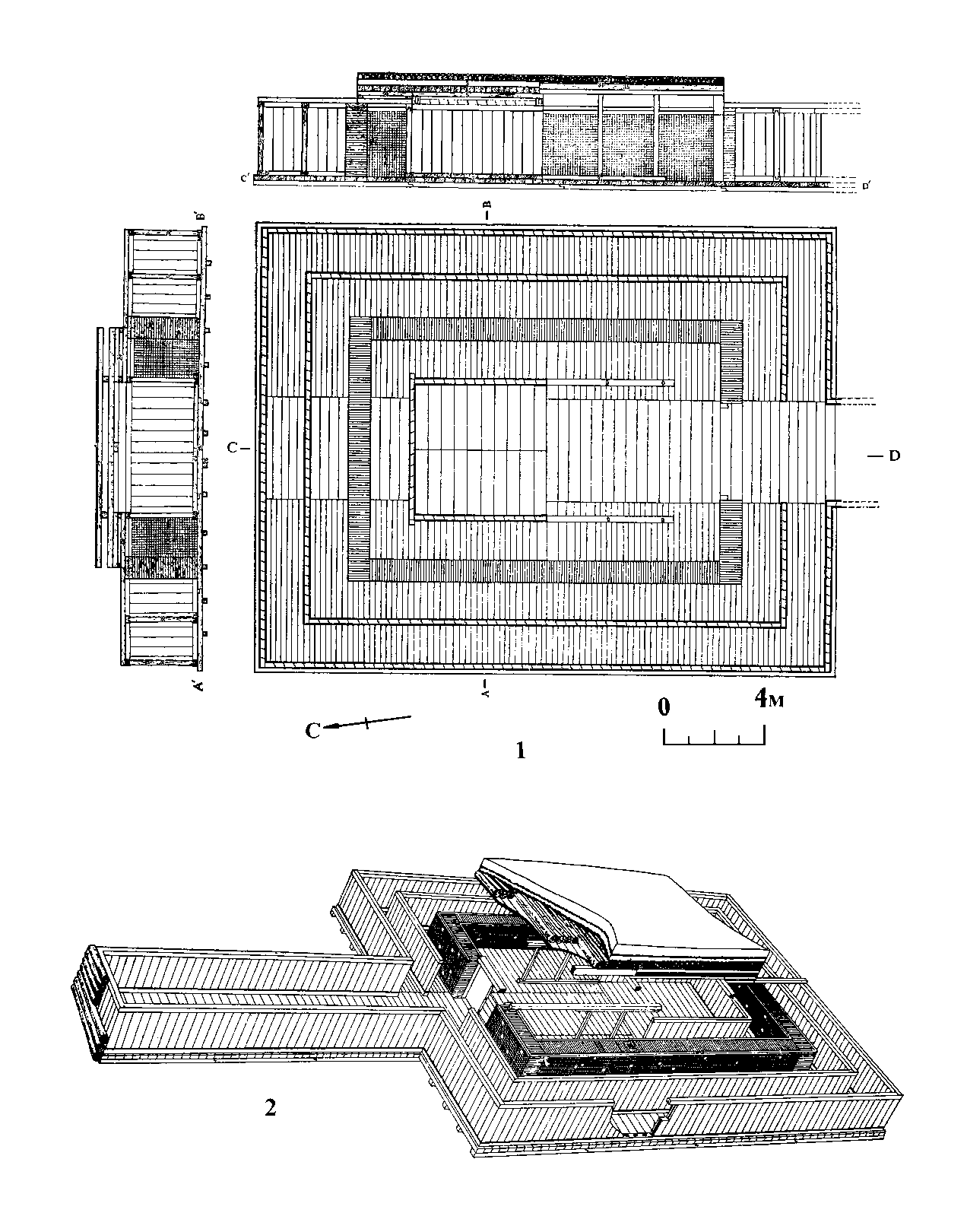

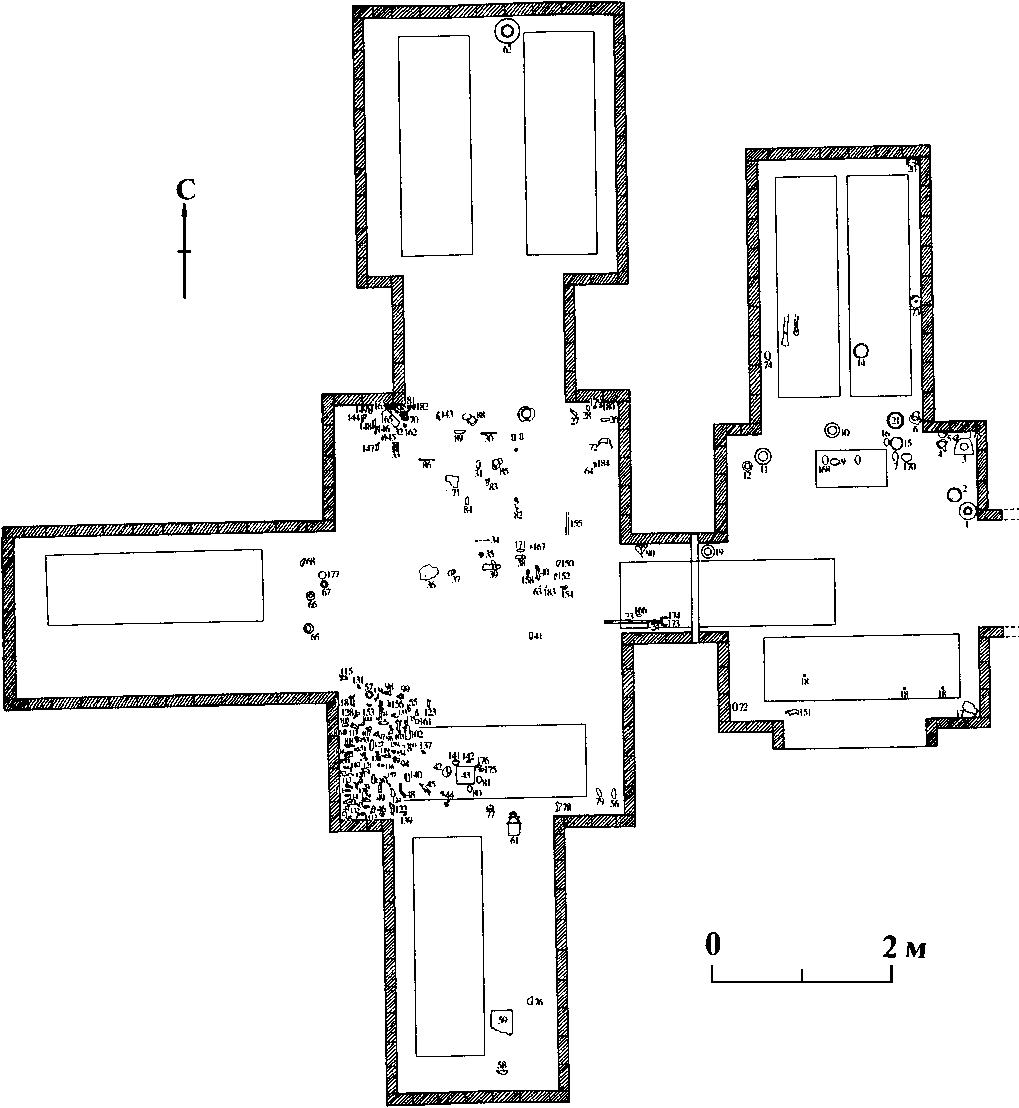

Поэтому мы сосредоточили внимание на княжеских захоронениях, принадлежавших чжухоу и лехоу . На данный момент известно не менее 45 погребений, принадлежавших чжухоу , и 15 погребений, принадлежавших лехоу периода Ранней (Западной) Хань [Чжунго каогусюэ, 2010. С. 339–347, 365–368]. Примером княжеского захоронения периода Западной Хань может служить погребение № 1 в Дабаотай, расположенное в южном пригороде Пекина. Хозяином могилы был предположительно ван Лю Цзянь ( ^Ж ) из удела Гуанъян ( ^№ ) , умерший в 45 г. до н. э. в правление императора Юань-ди ( ^^ ) [Бэйцзин Дабаотай, 1989. С. 97]. Деревянная погребальная конструкция длиной 23,2 и шириной 18 м, ориентированная по линии север-юг (с выходом на юг), располагалась под массивным курганом длиной 100 м, шириной 80 м и высотой 8 м (рис. 1, 1 ). Она включала дромос (вырытую в грунте наклонную рампу), внешний огибающий коридор, внутренний огибающий коридор, переднюю и заднюю погребальные камеры. Внешний и внутренний огибающие коридоры разделяли стены саркофага, сложенного из 15 с лишним тысяч квадратных в сечении (10 × 10 см) брусков кипариса длиной около 1 м каждый (рис. 1, 2 ). Ведущий к погребальной камере дромос сохранился на 34 м. Во внешнем огибающем коридоре было захоронено большое число глиняных статуэток, изображавших слуг или рабов, кости леопардов, лошадей и остатки конской упряжи. В передней камере помещалось лакированное ложе, керамика и набор для игры в любо (рис. 2). Задняя камера содержала пятислойный внешний гроб и большое количество нефритовых изделий, включая остатки «нефритовых одежд». В северной части дромоса, ближе к «вратам» могилы, размещались две расписные лакированные повозки и скелеты 11 лошадей [Бэйцзин Дабаотай, 1989. С. 4–20].

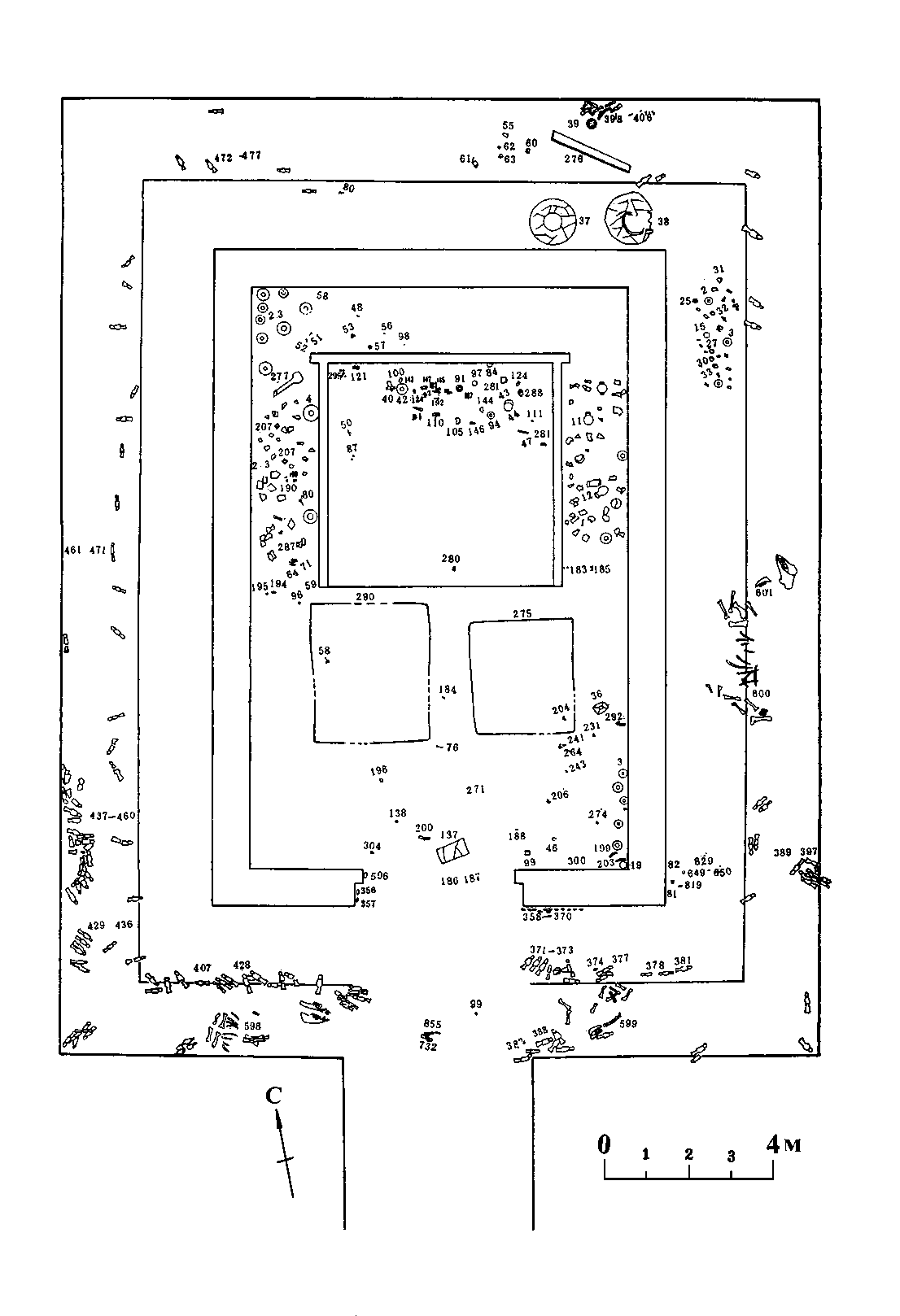

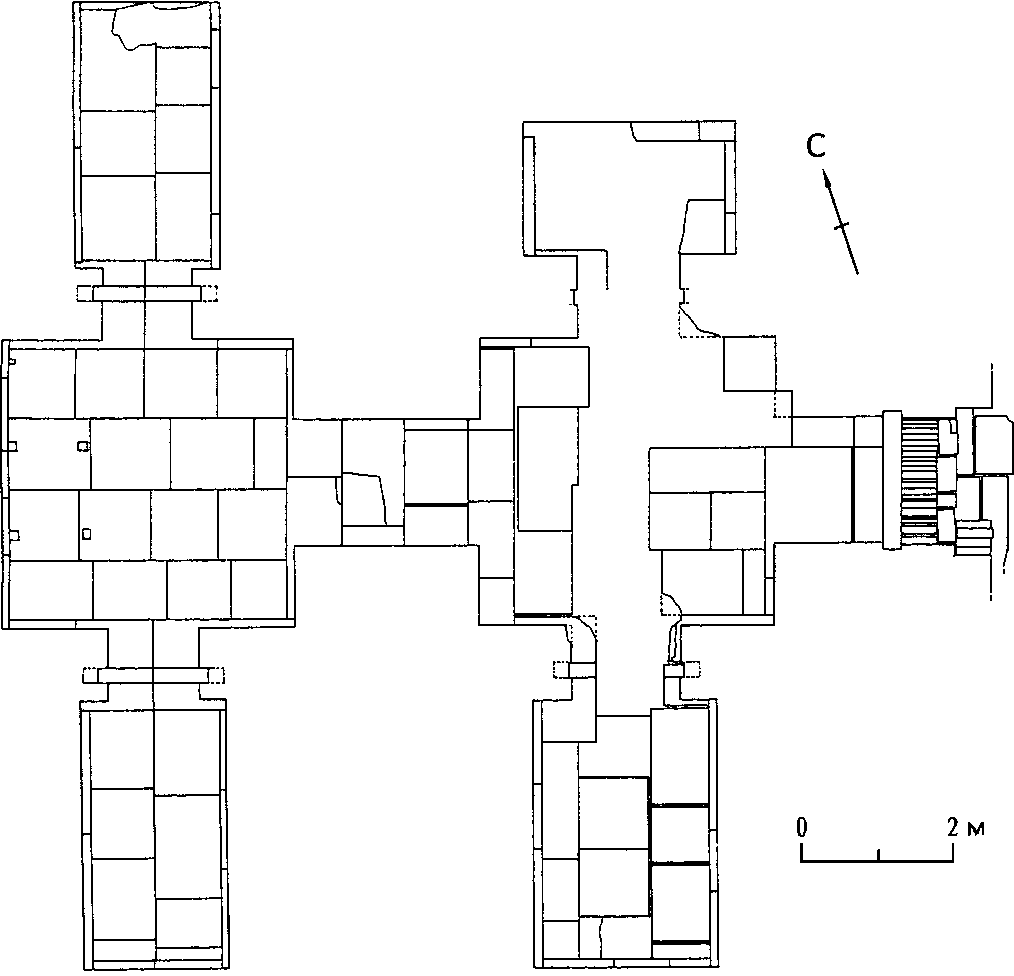

Открыто восемь погребений, принадлежащих чжухоу , и 12 погребений – лехоу периода Поздней (Восточной) Хань [Чжунго каогусюэ, 2010. С. 372–373, 377–378]. Их могилы представляют собой захоронения в подземных склепах из камня или кирпича, к которым ведет дромос. Сам склеп обычно разделен на две части – переднюю и заднюю погребальные камеры (иногда могло быть две задних камеры, устроенных по анфиладному принципу). В большинстве относительно ранних восточноханьских склепов погребальная камера опоясана отделенным стеной огибающим коридором. Такой тип конструкции являлся наследником могил с деревянным саркофагом, широко распространенных в период Западной Хань, только стены камеры (саркофага) выполнялись теперь уже не из дерева, а из камня или кирпича. Обычно погребения были парными, но могли встречаться захоронения и с большим количеством умерших. Чаще всего в роли сопогребенных выступали жены князей, а также их дети и даже внуки. Одним из примеров может служить могила князя Лю Бо 刘博 (или Лю То 刘佗 ) и его супруги в г. Цзинин ( 济宁 ) пров. Шаньдун [Тянь Личжэнь и др., 1994. С. 127–128]. Склеп ориентирован по линии запад-восток. Длина с запада на восток – 6,18 м, ширина с севера на юг – 8,08 м. Состоит из передней камеры, боковых камер с двух сторон от нее, задней камеры и огибающего коридора, опоясывающего заднюю камеру с трех сторон (рис. 3).

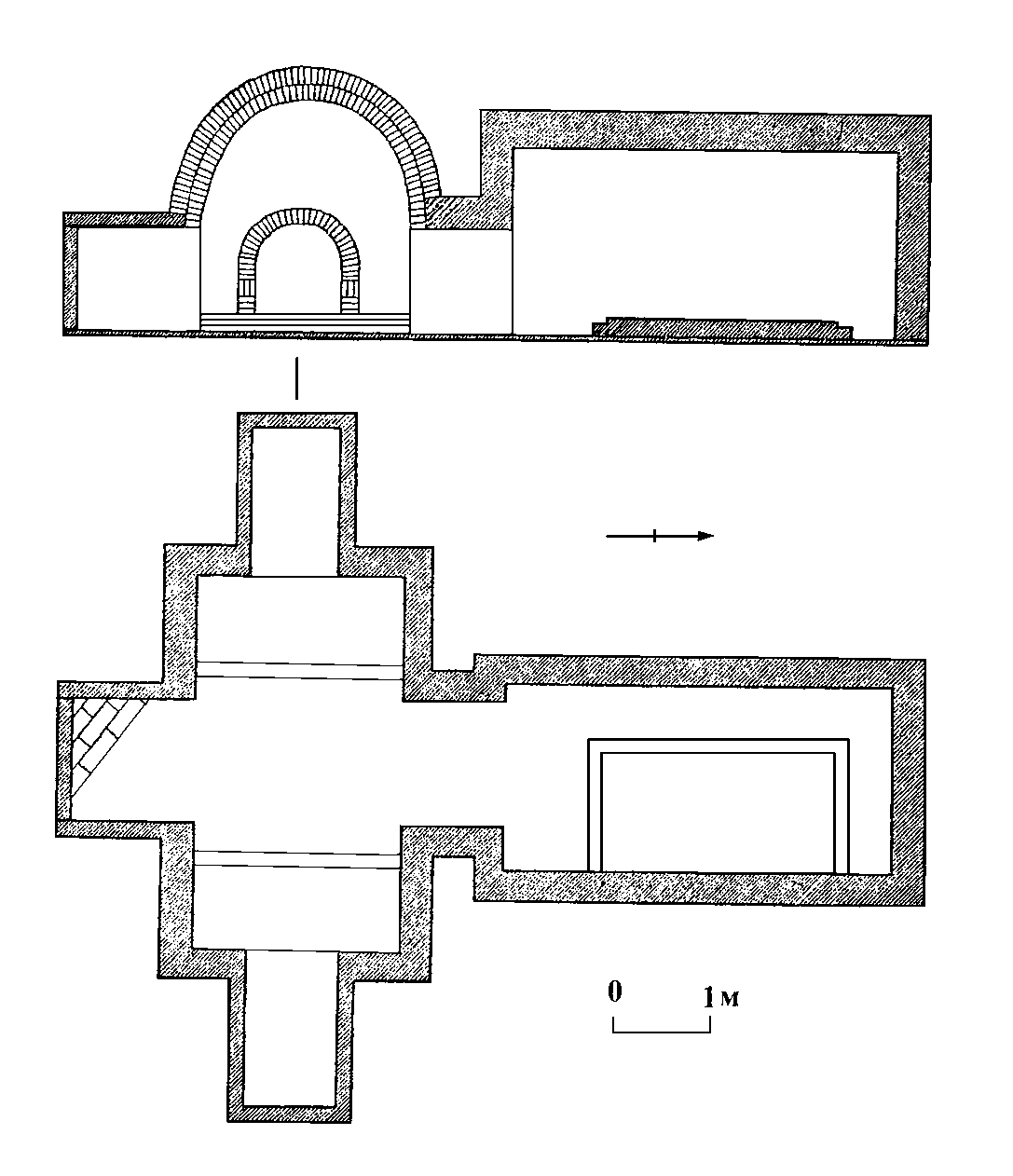

Основная особенность, которая отличает погребения Восточной Хань от более ранних захоронений, заключается в постепенном исчезновении могил с деревянным саркофагом, распространенных на территории Китая в течение многих веков, и появлении склепов со стенами из кирпича или камня и с арочными и куполообразными сводами, выполненными из кирпича. Именно могилы данного типа получили широкое распространение и развитие, со временем стали появляться более сложные их конструкции. В качестве примера приведем захоронение в склепе М67 из Юцзячжуана в г. Сиань (рис. 4). Могила состоит из дромоса, вымощенного кирпичом коридора и нескольких погребальных камер (передней, средней, задней и трех боковых). Осевая линия всего сооружения ориентирована по направлению запад-восток, по азимуту 90 градусов. Длина дромоса – 17 м, ширина – 1,5 м, глубина дромоса у прохода в камеру – 6 м. Входной коридор размером 3 × 1,2 × 1,72 м. К передней камере слева пристроена одна боковая, а к средней камере две – справа и слева. Передняя камера в плане прямоугольная, размерами 3,2 × 2,8 м, высота ее стен – 1,4 м. Над передней камерой куполообразный свод, а над боковой – арочный. Между передней и средней камерами небольшой проход длиной 1,2 м, шириной 1 м и с сохранившейся высотой стен 1,14 м. Размеры средней камеры 4,6 × 3,2 × 2,9 м. Над камерой

Рис. 1. План, разрезы и реконструкция склепа из Дабаотай: 1 – план и разрезы склепа из Дабаотай;

2 – реконструкция технологической схемы склепа из Дабаотай. По: [Бэйцзин Дабаотай, 1989. Рис. 9–13]

Рис. 2. План размещения находок в могиле № 1 из Дабаотай. По: [Бэйцзин Дабаотай, 1989. Рис. 36]

птп 11111 н i hi ш । м ri

Рис. 3. План и разрезы склепа из г. Цзинин пров. Шаньдун. По: [Тянь Личжэнь и др., 1994]

построен арочный свод, на высоте 2,14 м начинается его закругление. Над боковыми камерами справа и слева также арочные своды. Задняя камера в плане тоже прямоугольная, размерами 3,6 × 1,8 м. Свод ее разрушен. Во всех камерах обнаружено 9 деревянных гробов, однако останки погребенных практически не сохранились, только в двух гробах из средней камеры найдены кости черепа [Чэн Линьцюань, Чжан Сянъюй, Чжан Сяоли, 2007. С. 42–43].

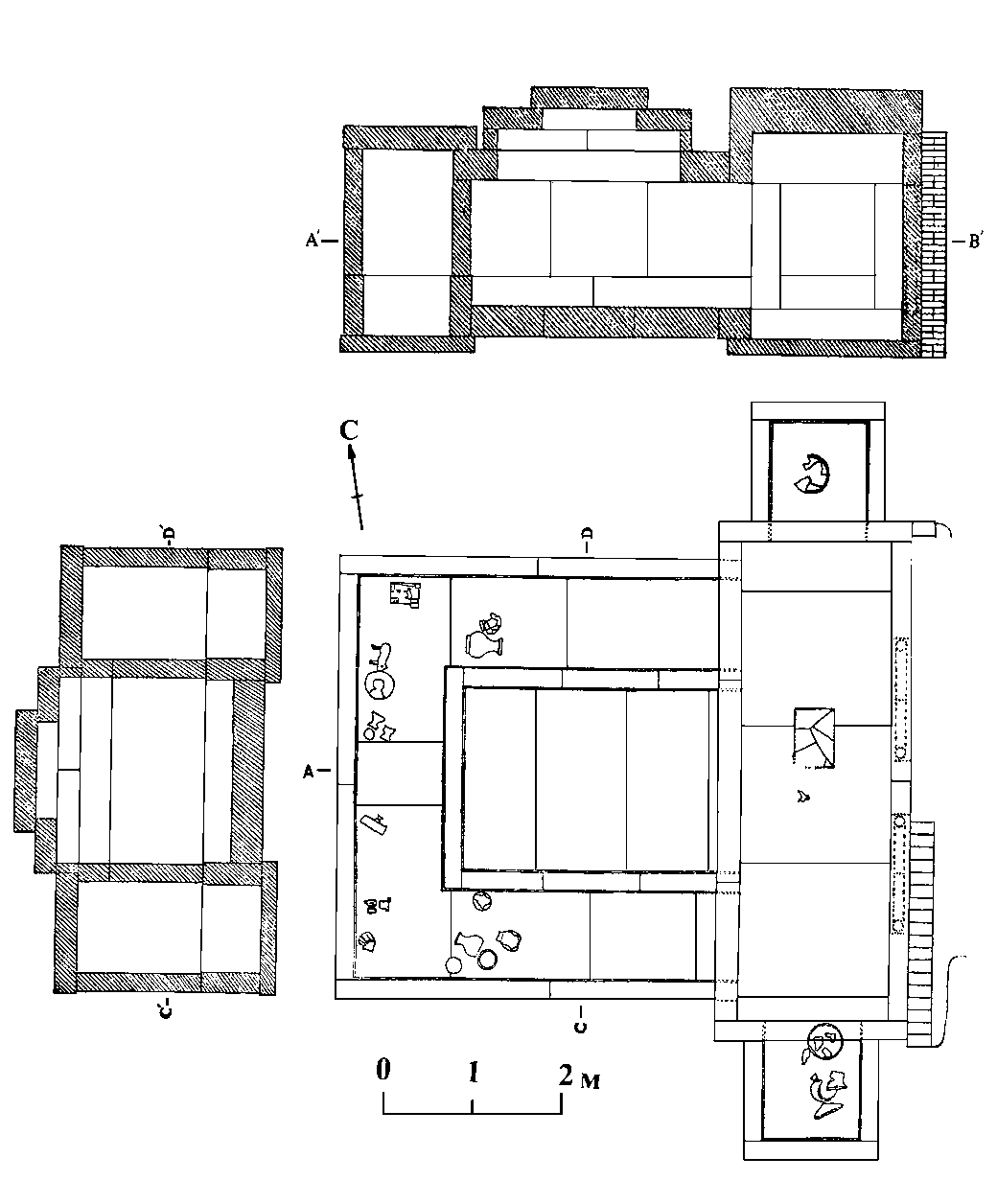

В период Троецарствия самый богатый материал дают погребения царства Вэй. Наиболее представительными из них являются 12 могил, в их числе и захоронение из Сигаосюэ уезда Аньян пров. Хэнань, принадлежащее, как считается, основателю Вэй полководцу Цао Цао [Пань Вэйу, Чжу Шукуй, 2010]. Это захоронение совершено в построенном на дне могильной ямы с дромосом кирпичном склепе, состоящем из прохода, передней и задней камер, по сторонам которых пристроены боковые камеры и карман (рис. 5). Ось склепа вытянута в общем направлении с запада на восток, с ориентацией по азимуту 110 градусов. Входной коридор размерами 2,85 × 1,68 × 2,58 м. Передняя камера в плане близка к квадрату, длиной с запада на восток 3,85 м, шириной с севера на юг 3,87 м, высота ее свода достигает 6,4 м. К передней камере с севера пристроен карман, с юга – боковая камера. Между передней и задней камерами переход длиной 2,45 и шириной 1,68 м. Задняя камера также в плане близка к квадрату, длиной 3,82, шириной 3,85 и высотой 6,5 м [Там же, 2010. С. 37]. Одной из особенностей, подчеркивающих принадлежность данной конструкции к восточноханьской традиции, можно считать куполообразные своды над передней, задней камерами и карманом, а также арочные перекрытия над боковыми камерами и проходом [Комиссаров, Соловьев, Николаева, 2014. С. 212, рис. 2]. Если это действительно могила Цао Цао, то даже формально она и должна относиться к самому концу Восточной Хань. Впрочем, у ряда китайских исследователей существуют достаточно обоснованные сомнения в правильности такой атрибуции склепа из Сигаосюэ (см.: [Николаева, Борисов, 2015]).

В целом, погребения периода Троецарствия мало чем отличаются от могил Восточной Хань. По форме они практически идентичны, только стали гораздо меньше по размерам, и в конструкции проявляются незначительные отличия [Хань Гохэ, Чжу Цзинь, 2010]. Склепы трех царств состоят, как и ханьские могилы, из дромоса, прохода, передней камеры, перехода и задней камеры. Передняя камера в большинстве случаев квадратная, а задняя представляет собой прямоугольник, вытянутый вдоль продольной оси могилы, с довольно длинным переходом между передней и задней камерами. Примером может служить погребение восточноуского генерала Суня близ г. Эчэн. Оно состоит из передней, задней камер и двух карманов, пристроенных с боков к передней камере. Общая длина сооружения – 9,03 м, его ось ориентирована по азимуту 180 градусов (т. е. с севера на юг, входом к югу) (рис. 6). Входной коридор длиной 1,62, шириной 1,46 и высотой 1,44 м. Передняя камера длиной 2,73–2,8, шириной 4,52 и высотой 2,96 м, т. е. ее длинная ось расположена поперек оси всего сооружения. Проход между передней и задней камерами длиной 1,1, шириной 1,9 и высотой 1,63 м. Задняя камера также прямоугольная в плане, длиной 4,37 м, шириной 2,54–2,67 м и высотой 2,4 м [Эчэн Дун У, 1978. С. 164]. Различия в том, что в эпоху Хань прямоугольные задние камеры были вытянуты поперек продольной оси могилы, а длинные переходы между камерами встречались редко, чаще всего их практически не было. В конструкции перекрытий погребальных камер периода Троецарствия получили развитие формы, появившиеся еще при Восточной Хань, а именно арочные и куполообразные четырехскатные своды. Некоторые отличия проявляются в способах кирпичной кладки. В эпоху Восточной Хань была распространена горизонтальная кладка от пола до свода. В период Троецарствия от основания камеры до ее свода выкладывалось от 2 до 4 слоев кладки, состоящих из трех горизонтальных и одного вертикального ряда кирпичей каждый [Хань Гохэ, Чжу Цзинь, 2010. С. 58]. В период Троецарствия широко, по сравнению с Поздней Хань, стали использоваться пещерные погребения, представлявшие собой специально вырубленные в скале пещеры. Они также могли иметь одну или несколько погребальных камер и боковые карманы и получили распространение, в основном, на территории царства Шу-Хань.

Рис. 5. План склепа из Сигаосюэ уезда Аньян пров. Хэнань. По: [Пань Вэйу, Чжу Шукуй, 2010]

Что касается проблемы археологической фиксации границы между Древностью и Средневековьем, то наш анализ погребальных конструкций Восточной Хань и Троецарствия не выявил каких-либо резких различий между ними. Изменения были, но незначительные, обязанные своим появлением, скорее, общему обнищанию населения в период Троецарствия. Изменения внутри собственно ханьской эпохи, а именно переход от деревянных погребальных конструкций к сооружениям из кирпича и камня гораздо заметнее и резче, но вызваны они (как отмечала еще Н. Н. Терехова) не социально-экономическими, а экологическими причинами: уничтожением в результате хозяйственной деятельности человека лесов и связанным с этим дефицитом дерева для погребений, в первую очередь, в центральной, наиболее густонаселенной части Китая. На окраинах империи погребальные конструкции из дерева продержались дольше, но и там ко второй половине правления Поздней Хань сошли на нет [Терехова, 1959. С. 33].

Более перспективными в плане поиска эпохальных изменений в погребальном обряде (как и в остальной материальной культуре, в первую очередь в вооружении) представляются IV– VI вв. н. э., когда на территорию Северного Китая одно за другим вторгаются и оседают там, создавая свои эфемерные «царства», различные племена северных и западных кочевников.

Список литературы Погребальные конструкции Восточной Хань и Троецарствия и проблема перехода от поздней древности к раннему средневековью по данным китайской археологии

- Варенов А. В. Где проходила восточная граница расселения сюнну? (К проблеме этнической атрибуции погребений Лолана) // Общество и государство в Китае. М.: ИВ РАН, 1993. Т. 24, ч. 1. С. 61-64.

- Варенов А. В., Митько А. О., Митько О. А. Погребение воина сяньбийского времени на могильнике Дундацзин (Внутренняя Монголия, КНР) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2006а. Т. 5, вып. 3 (2): Археология и этнография. С. 128-135.

- Варенов А.В., Митько А.О., Митько О.А. Туаньцзе - сяньбийский могильник на севере Внутренней Монголии близ границы с Забайкальем // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2006б. Т. 12. С. 298-303.

- Варенов А. В., Митько А. О., Митько О. А. Сяньбийское погребение с поясными украшениями из района Яньчи близ города Эрэн-Хото // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2007. Т. 13. С. 193-198.

- Варенов А. В., Митько А. О., Шульга Д. П. Погребение с комбинированными серьгами на могильнике сяньбийского времени Циланшань во Внутренней Монголии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2014. Т. 20. С. 138-141.

- Заднепровский Ю. А. Происхождение и этническая атрибуция срубных могил периода II в. до н. э. - II в. н. э. в Северной Корее // Изв. СО АН СССР. Серия: История, филология и философия. 1991. Вып. 1. С. 54-61.

- Ибрагимова Р. Р. Глиняные фигурки в погребениях эпохи Хань // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2013а. Т. 19. С. 198-201.

- Ибрагимова Р. Р. Погребальная пластика эпохи Хань // Общество и государство в Китае. М.: ИВ РАН, 2013б. Т. 43. Ч. 1. С. 518-521. (Учен. зап. Отд-ния Китая ИВ РАН. Вып. 8).

- Ибрагимова Р. Р. Рядовые погребения эпохи Хань (на примере археологических памятников провинции Шаньдун) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013в. Т. 12, вып. 4: Востоковедение. С. 40-44.

- Комиссаров С. А., Ибрагимова Р. Р. Комплекс погребений в Мавандуй (Чанша, КНР) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 7: Археология и этнография. С. 170-175.

- Комиссаров С. А., Соловьев А. И., Николаева Н. Ш. Изучение мавзолея Цао Цао: проблемы и перспективы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 4: Востоковедение. С. 207-214.

- Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос на пороге средних веков. М.: Наука, 1979. 328 с.

- Крюков М. В., Переломов Л. С., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М.: Наука, 1983. 416 с.

- Лёве М. Китай династии Хань. Быт, религия, культура / Пер. с англ. С. Федорова. М.: Центрполиграф, 2005. 224 с.

- Николаева Н. Ш., Борисов Д. Э. Подлинность мавзолея Цао Цао: «за» и «против» // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 187.

- Терехова Н. Н. Погребальные конструкции эпохи Хань в Китае // Сов. археология. 1959. № 3. С. 28-47.

- Dien A. E. Six Dynasties Civilization. New Haven & London: Yale University Press, 2007. 612 p.

- Бэйцзин Дабаотай Хань му. 北京大葆台汉墓 /责任编辑: 张燕 [Ханьские могилы в Даба отай под Пекином / Отв. ред. Чжан Янь]. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1989. 158 с.

- Пань Вэйу, Чжу Шукуй. Хэнань Аньян ши Сигаосюэ Цао Цао гаолин. 潘伟斌, 朱树奎。 河南安阳市西高穴曹操高陵 [Мавзолей Цао Цао в Сигаосюэ, г. Аньян пров. Хэнань] // Каогу. 2010. № 8. С. 35-45.

- Тянь Личжэнь, Гу Чэньинь, Су Яньбяо, У Цзянь. Шаньдун Цзинин фасянь и цзо Дун Хань му. 田立振, 顾承银, 苏延标, 武 健。 山东济宁发现一座东汉墓 [Погребение Восточной Хань, обнаруженное в г. Цзинин пров. Шаньдун] // Каогу. 1994. № 2. С. 127-134.

- Хань Гохэ, Чжу Цзинь. Саньго шици муцзан тэчжэн шулунь. 韩国河, 朱津。 三国时期墓葬特征述论 [Об особенностях погребений периода Троецарствия] // Чжунъюань вэньу. 2010. № 6. С. 53-61.

- Чжунго каогусюэ. Цинь-Хань цзюань. 中国考古学。秦汉卷 /刘庆柱, 白云翔主编 [Археология Китая. Эпоха Цинь-Хань / Под ред. Лю Цинчжу, Бай Юньсян]. Пекин: Чжунго шэхуй кэсюэюань чубаньшэ, 2010. 1027 с.

- Чэн Линьцюань, Чжан Сянъюй, Чжан Сяоли. Сиань Юцзячжуан люшици хао Хань му фацзюэ цзяньбао. 程林泉, 张翔宇, 张小丽。 西安尤家庄六十七号汉墓发掘简报 [Краткий отчет о раскопках ханьской могилы № 67 в Юцзячжуан, г. Сиань] // Вэньу. 2007. № 11. С. 42-55.

- Эчэн Дун У Сунь-цзянцзюнь му. 鄂城东吴孙将军墓 [Могила восточноуского генерала Суня в г. Эчэн пров. Хубэй] // Каогу. 1978. № 3. С. 163-167.