Погребальные сооружения эпохи Эллинизма Горгиппийской Хоры

Автор: Малышев А.А., Грешников Э.А., Васильев А.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследования материалов, полученных при доследовании шести погребальных сооружений некрополя Родники, расположенного в западных предгорьях Северного Кавказа, а также анализ круга аналогий этим склепам выявили интенсивную эллинизацию местной аборигенной элиты и проиллюстрировали процесс постепенного расширения круга подчиненных Боспорскому государству племен. Ключевые слова: Хора Горгиппии, склеп, погребальный обряд, античность, ранний железный век.

Хора горгиппии, склеп, погребальный обряд, античность, ранний железный век

Короткий адрес: https://sciup.org/14328229

IDR: 14328229

Текст научной статьи Погребальные сооружения эпохи Эллинизма Горгиппийской Хоры

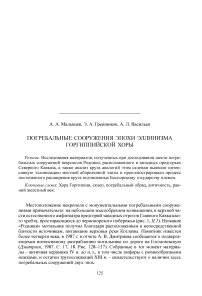

Местоположение некрополя с монументальными погребальными сооружениями примечательно: на небольшом мысообразном возвышении, в верхней части естественного амфитеатра предгорий западных отрогов Главного Кавказского хребта, простирающихся до черноморского побережья (рис. 1, II,1 ). Название «Родники» могильник получил благодаря расположенным в непосредственной близости источникам, питающим верховья реки Котламы. Памятник известен более четверти века, в 1987 г. в отчете А. В. Дмитриева сообщается о подвергающемся интенсивному разграблению могильнике по дороге на Гостагаевскую (Дмитриев , 1987. С. 17, 18. Рис. 128-137). Собранные в тот момент материалы – античная керамика IV в. до н. э., в том числе амфоры с рюмкообразными ножками, и остатки трупосожжений XIII в. – свидетельствуют о наличии здесь погребальных сооружений двух эпох.

Рис. 1. I – Некрополь Родники. План. II – Карта хоры Горгиппии, местонахождения с монументальными погребальными сооружениями античного типа V–II вв. до н. э.

I – план некрополя Родники; II – монументальные погребальные сооружения античного типа V–II вв. до н. э. хоры Горгиппии (8): 1 – некрополь Родники; 2 – хутор Рассвет (погр. 127) 3 – могильник Барашник; 4 – Раевское г-ще; 5 – ст. Раевская; 6 – Лобанова щель (погр. 8, 13);

7 – некрополь по ул. Астраханская

Остатки разграбленных погребальных сооружений довольно распространенной в этом регионе конструкции – в виде каменных ящиков – заметны по всей площади памятника. Обращает внимание обычная, скорее, для доль-менных сооружений, массивность использованных плит песчаника, толщиной 0,2–0,3 см.

Исследования могильника (рис. 1, I ), начатые в 2013 г. экспедицией ИА РАН, выявили 24 каменные конструкции. Сооружения ориентированы по склону, в широтном направлении 1. Склепы, как правило, группируются по два-три, одиночные каменные ящики редки. Часть расположена по краю естественных террас рельефа, часть – в центре небольших возвышений-насыпей. По восточной границе некрополя зафиксировано несколько средневековых курганных насыпей метровой высоты с грабительскими воронками в центральной части. Выявлена определенная регулярность в их взаиморасположении: они образуют своеобразные ряды, имеющие меридиональное направление, поперек склона. Наиболее многочисленная группа зафиксирована в нижней части, где девять сооружений образовали цепочку длиной более 70 м.

За два полевых сезона доследовано пять каменных ящиков: два в верхней части некрополя (погр. 1, 2), один в центральной (погр. 6), два – в самой многочисленной, нижней (погр. 4, 5) 2. Сооружения возводились на материковой скале, тем не менее, практически везде выявлены последствия склоновой деформации, которая усилилась после разграбления, так как сопровождалось разрушением необходимого для устойчивости конструкции перекрытия.

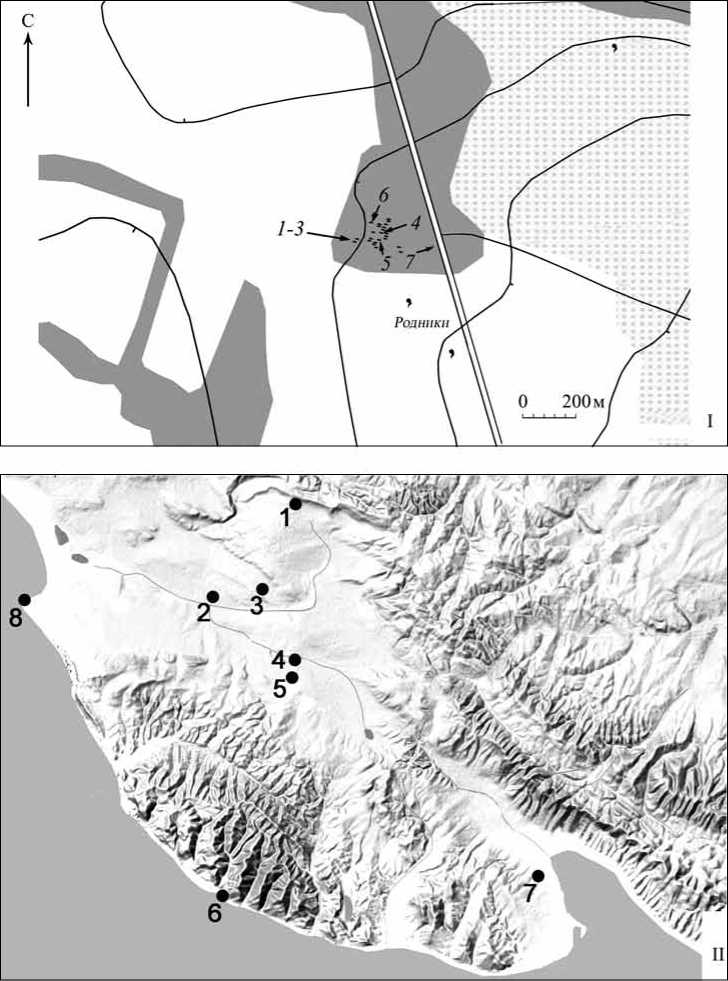

В самой высокой, западной части исследовано два расположенных рядом сооружения 3. Лучшей сохранностью отличается южная гробница (погребение 1) с размером камеры 0,86 × 2,2 м при высоте 0,6–0,7 м (рис. 2).

Ящик сложен из плит серого песчаника толщиной более 0,2 м. Лицевые, обращенные внутрь камеры, поверхности имеют своеобразную ребристую фактуру, которую можно рассматривать как результат грубой оттески поверхности плит топором-молотом. Диагональная ориентировка ребер типична для античной камнетесной техники ( Wright , 2005. Fig. 89, 90). Каждая из длинных продольных стен (северная и южная) состоит из двух плит: длиной около 0,7–0,9 м и 1,4 м.

С восточной стороны камеру запирает практически четырехугольная в плане (0,96 × 1,2 м) плита. На наличие с противоположной, западной стороны входа указывает массивный пороговый камень и два обломка запирающей плиты, что позволяет определить это сооружение как погребальное сооружение для многократного захоронения – склеп.

Северная гробница (погребение 2) сохранилась частично (рис. 2). Помимо расчищенной сверху массивной, размером 0,2 × 1,14 × 2,5 м, плиты, выявлены два горизонтально лежащих блока: часть продольной стены (0,16 × 0,88 × 1,06 м)

Рис. 2. Некрополь Родники. Погребения 1–3. План и «пороговый» камень (0,2 × 0,26 × 0,6 м). Контуры верхней плиты не строго геометрические. Судя по окатанным ребрам, она длительное время находилась на поверхности и была связана с перекрытием сооружения.

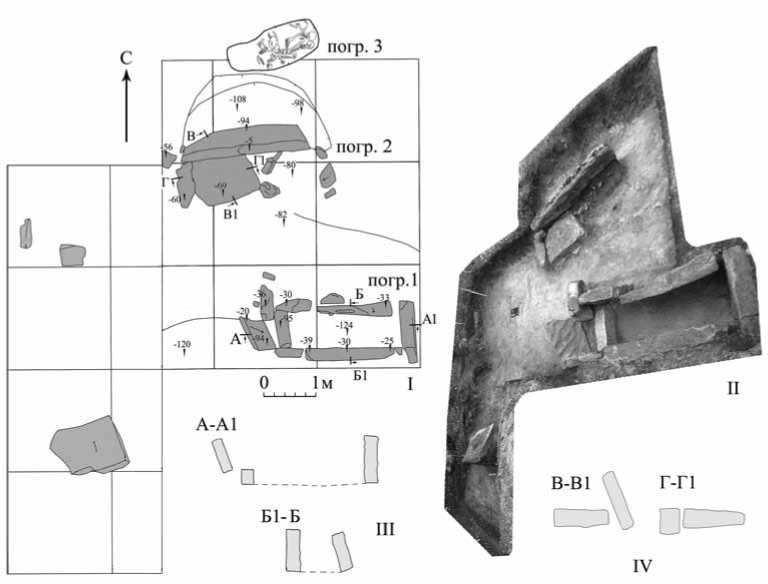

В центральной части некрополя, ниже по склону, в 46 м к ВСВ, исследован склеп (погребение 6) из плит нетипичного для этого микрорегиона ракушечника 4 (рис. 3). Размеры погребальной камеры 0,9 × 2,1 м при высоте около 1 м. Продольные северная (0,14 × 1,1 × 2,92 м) и южная (0,24 × 1,0 × 2,1 м) плиты изготовлены из единых массивов. Поперечные трещины появились в результате склоновых деформаций, тем не менее, уровень их оснований до сих пор одинаков.

С восточной стороны в специальные пазы в торцах продольных плит пристыкована поперечная плита, размерами 0,16 × 0,92 × 1,08 м. Пазы для западной плиты вырезаны на внутренних поверхностях продольных плит, на расстоянии в 0,4 м от боковых торцов. В результате была обеспечена подвижность западной плиты в вертикальном направлении как своеобразной заслонки, и с внешней стороны образовалось небольшое пространство – «дворик».

Рис. 3. Некрополь Родники. Погребение 6. План. Инвентарь

Выше по склону расчищен массивный обломок плиты из ракушечника, размером 0,2 х 1,2 х 1,2 м. Боковые поверхности и две торцевые стороны, образующие почти прямой угол, хорошо отесаны, причем по краю одной из сторон выбрана «четверть», которая была необходима для ее плотной пристыковки к боковым стенам склепа сверху.

Наиболее насыщенной погребальными конструкциями оказалась восточная часть некрополя, расположенная на 20 м ниже по склону от погребения 6. Одно из двух доследованных сооружений – каменный ящик погребения 5 – наиболее монументальное из всех исследованных, однако не по своим габаритам, а по массивности стен, которые сопоставимы с теми, что использовались для сооружения дольменов. Габариты погребальной камеры из-за многократных грабительских раскопок и воздействия склоновой деформации устанавливаются приблизительно: 0,8 × 2,2 м при высоте 1–1,2 м.

В отличие от других склепов, где антропологический материал in situ отсутствовал, в западной части сооружения прослежено скопление берцовых костей, что позволяет предположить здесь вход при порядке укладывания тел головой на восток.

Склеп погребения 4 отличается пропорциями погребальной камеры, он уже и короче (размеры – 1,2 × 1,9 м при высоте около 1 м), а также общей грубостью исполнения. Три (северная, восточная и южная) стены сооружены из практически необработанных монолитов серого песчаника. Форма плит далека от геометрической, варьирует также толщина. За исключением продольной восточной стены, имеющей типичную для местного высококачественного песчаника бугристую поверхность 5 , внутренняя, «лицевая» поверхность стен ровная. Трещины в продольных плитах образовались в результате склоновой деформации. Ее не смогла погасить забутовка из крупных обломков известняка неправильной формы с внешней стороны южной и восточной стен.

В западной части каменного ящика уложен «порог» размером 1,2 × 0,38 × 0,46 м. По бокам доступ к входу оформлен в виде небольшого «дворика», но не выступающими краями продольных стен, как в погр. 6, а дополнительными плитами.

Погребальный инвентарь обнаружен в крайне разрозненном состоянии, в большей мере он связан с погребением 6. Весь поддающийся датировке материал, обнаруженный в гробницах или в непосредственной близости от них, является предметом античного импорта. Датировка комплекса – конец V–II вв. до н. э.

Наиболее узкую дату дают изделия из керамики. Среди них тарная керамика конца V - первая половина IV в. до н. э.: амфора (Фасос) раннебиконической серии (конец V – первая четверть IV в. до н. э.: Монахов , 2003. С. 66. Табл. 41, 5–7 ), хиосская с небольшой колпачковой ножкой (первая – третья четверть IV в. до н. э.: Там же. C. 21–22. Табл. 12, 1–3 ) (рис. 3, IV, V ). Близок по дате кольцевой поддон чернолаковой чаши (скифос) (середина IV в. до н. э.: Sparkes, Talkott , 1970. № 561). Наиболее поздней (последняя четверть II в. до н. э.: Rotroff , 2006. Chart 30. No. 3) является находка ножки керамического косметического флакона из гробницы 5.

Среди украшений относительно узкую дату имеет крупная бусина поперечно-сжатой формы из глухого желтого стекла. Поверхность бусины украшена

5 Следы древней волно-прибойной деятельности в период формирования осадочных пород, в нашем случае песчаников.

тремя продольными поясами расположенных в шахматном порядке восемнадцати плоских слоистых сине-белых глазков (тип 74, III–II вв. до н. э.: Алексеева , 1975. С. 67. Табл. 16, 51 ).

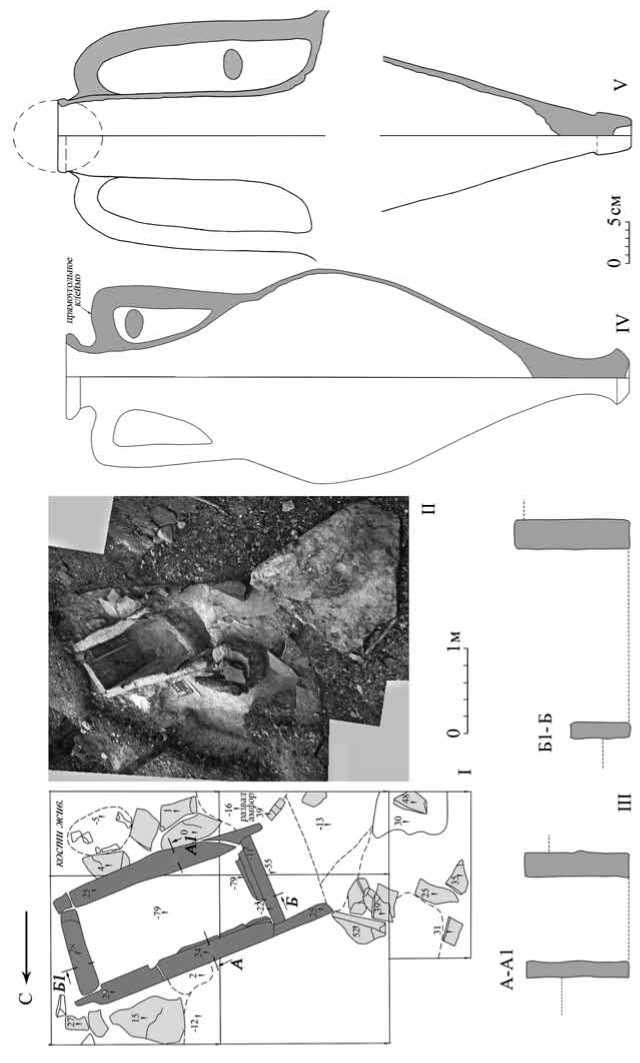

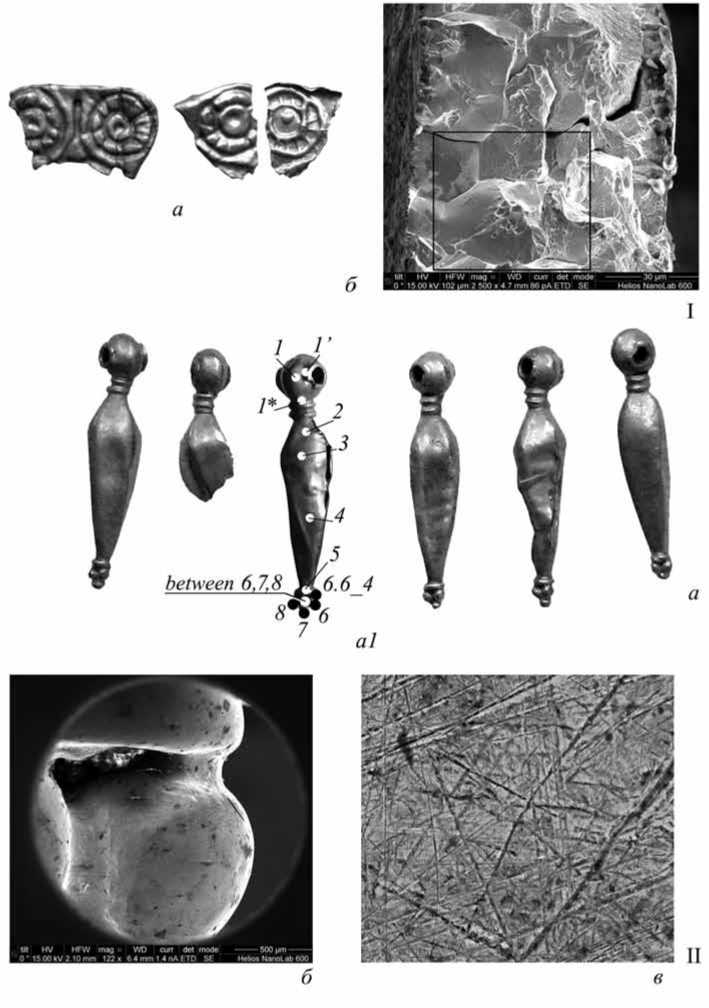

Особый интерес вызывают остатки украшений из золота гробницы погребения 6. В синхронных комплексах аборигенного (керкето-торетского) населения юго-восточной периферии Боспора изделия из золота (украшения) до сих пор ни разу не засвидетельствованы, поэтому они нуждаются в особо углубленном рассмотрении 6 . Комплекс состоит из фрагментов нашивных пластин тонкой золотой фольги (2 экз.) (рис. 4, Iа ) и амфоровидных подвесок – деталей нагрудного украшения (6 экз.) (рис. 4, IIа ).

Лицевая сторона нашивных бляшек золотистая, обратная серебристая. Украшение изготовлено из тройного сплава золота с серебром с добавлением меди, причем содержание серебра составляет почти половину состава (табл. 1). Пластина украшена оттиснутым орнаментом, который выполнен с помощью операций пластической деформации - на тонкой золотой пластине на смоляной или иного состава пластичной подушке с изнанки изделия. Работа выполнена довольно небрежно, вместе с тем орнамент - розетки, вписанные в волютообразные завитки (стилизованный растительный побег?) – явно имеют античные параллели и выглядят довольно пластично.

Края обеих бляшек загнуты внутрь по одной схеме, что может свидетельствовать о существовании целой серии аналогичных изделий, которые могли украшать края одежды или головной убор. Бляшки крепились с помощью пробитых с лицевой стороны круглых отверстий.

Для изготовления подвесок амфоровидной формы длиной 3 см также была использована золотая фольга. Материал подвески представляет собой сплав золота и серебра с небольшой примесью меди (табл. 1) 7, но в ином соотношении, чем в металле бляшки.

Рис. 4. Некрополь Родники. Погребение 6. Украшения из золота

-

I : а – нашивные пластины тонкой золотой фольги; б – изображение торцевого сечения бляшки, полученное во вторичных электронах;

-

II : а – амфоровидные подвески ( а1 – подвеска ожерелья с точками измерений); б – место пайки зерни (Point-Between 6–7–8); в – поверхность шарика зерни (увеличенное изображение)

Табл. 1 Результаты измерений элементного состава металла подвески и нашивной бляшки в указанных точках (даны в весовых % – Wt %)

|

Элементы Точки микроанализа |

Au |

Ag |

Cu |

Al |

|

Подвеска |

||||

|

Point_1 (головка) |

80 |

18 |

2 |

- |

|

Point_ 1’ (около сквозного отверстия головки) |

76 |

22 |

2 |

- |

|

Point_1* (трещина) |

- |

- |

- |

- |

|

Point_1* (ниже трещины) |

- |

- |

- |

- |

|

Point_1* (выше трещины) |

- |

- |

- |

- |

|

Point_2 (корпус) |

95 |

4 |

1 |

- |

|

Point_3 (корпус) |

84 |

14 |

2 |

- |

|

Point_4 (корпус) |

89 |

10 |

1 |

- |

|

Point_5 (колечко) |

67 |

30 |

3 |

- |

|

Point_6 (зернь) |

69 |

29 |

2 |

<1 |

|

Point_7 (зернь) |

- |

- |

- |

- |

|

Point_8 (зернь) |

71 |

24 |

5 |

<1 |

|

Point between_678 |

78 |

20 |

2 |

- |

|

Point 6.6_4 (припой) |

78 |

18 |

3 |

1 |

|

Нашивная бляшка ( торцевая часть) |

49 |

46 |

5 |

- |

Технология изготовления потребовала применения целой серии операций. Корпус и шарообразная головка состоят из двух скрепленных между собой выпуклых продольных половинок, выдавленных из листового золота. Головка соединена с корпусом цилиндрической шейкой-трубочкой, декорированной двумя валиками. Корпус внизу стянут поперечным колечком из проволоки, к которому снизу напаяна «виноградная гроздь» из четырех шариков зерни: три скомпонованы в поперечном направлении и один прикреплен снизу.

Судя по одинаковому размеру шариков зерни с чуть уплощенным основанием, они были изготовлены путем оплавления равных заготовок из проволоки в угольной пыли с последующей доработкой ( Минжулин , 1990. С. 236). На слегка уплощенных гранулах зерни прослеживаются микроследы от инструмента-абразива (рис. 4, Ив ), которым они подшлифовывались уже после припаивания. Все соединения элементов подвески пропаяны, паячные швы выполнены довольно аккуратно (рис. 4, II6 ) и без видимых невооруженным глазом затеков, припой идентичен цвету основных элементов изделия и неотличим от них по структуре и элементному составу (табл. 1). Возможно, необходимые условия и температура в месте пайки достигались не за счет лигатуры припоя, а дополнительным точечным нагревом (февкой) и флюсом (Там же. С. 236, 238).

«Амфоровидная» форма подвески воспроизводилась в античную эпоху в различных материалах (Алексеева, 1975. Табл. 4, 3601; 1982. Тип 23. Табл. 40, 56–71) и бытовала наряду с «зерновидной». В Прикубанье подобные изделия из золота известны с V в. до н. э. (Семибратние курганы, курган 2: Античное наследие…, 2010. С. 205. Рис. 14; Мордвинцева, 2010. С. 246. № 30), однако широкое распространение они получают в эллинистическую эпоху, в III‒II вв. до н. э. (Анфимов, 1987. С. 175; Мордвинцева, 2010. С. 285. № 237). Близкие аналогии подвескам из погребения 6 некрополя Родники обнаружены именно среди эллинистических образцов.

Как уже отмечалось, все изделия выполнены из низкопробного (бляшки) золотого тройного сплава и золота средней пробы с примесью меди (подвески). Вполне возможно, что подвеска изготовлена из сплава естественного происхождения – электрума 8 .

Изделия из низкопробного золота и «электрума» не характерны для продукции греческих ювелиров эпохи классики и эллинизма ( Минасян , 2014. С. 325; Фанагория... С. 279, 280). Гораздо большее распространение ювелирные украшения из подобных золотых сплавов получили на памятниках варварской периферии: в погребениях Абхазии (могильник Джантух, погребения V–IV вв. до н. э.: Saprykina, Skakov , 2013. P. 216, 217); в комплексах степной Скифии VI–IV вв. до н. э. ( Булах , 2010. С. 94, 95); на удаленных погребальных комплексах Урала VI–III вв. до н. э. ( Zaykov et al., 2008. P 240. Tabl. 1). К сожалению, насколько нам известно, материалы из расположенного по соседству Прикубанья подобному исследованию не подвергались.

Подводя итоги, отметим, что в разных частях некрополя Родники изучено шесть погребальных сооружений, которые имеют общие конструктивные особенности: близкие размеры погребальной камеры, вход с западной стороны с пороговым камнем (погр. 1, 2, 4, 5) и небольшим внешним «двориком» (погр. 4, 5, 6). Это позволяет рассматривать изученные материалы как комплекс родовых или семейных усыпальниц. В сооружении склепов, в особенности погр. 6, явно принимали участие античные мастера в области камнетесного дела. Отметим значительное сходство выявленных сооружений с боспорскими склепами с уступчатыми сводами типа III, по классификации Е. А. Савостиной (1986. С. 92. Рис. 9). Их ареал непосредственно связан с юго-восточной периферией азиатского Боспора ( Савостина , 1986. Рис. 10, 23, 26 ; 11, 23, 26 ). В эту сводку не включены склеп с уступчатым сводом в месте впадения реки Шумринки в Маскагу ( Дмитриев , 1987. С. 1-4. Рис. 1-21) и склеп (перекрытие не сохранилось), открытый на некрополе Раевского городища ( Александровский и др. , 1999. Рис. 8) (рис. 1, II, 4 ).

Судя по материалам исследований погребений 2 и 6, сооружения на некрополе Родники были перекрыты уложенными горизонтально плитами. Полученный в ходе исследований погребальный инвентарь в большей мере является предметом античного импорта (украшения, керамическая посуда) и позволяет определять период бытования этого комплекса в пределах конца V–II в. до н. э.

Таким образом, монументальные постройки, сооруженные по образу и подобию античных склепов, остатки золотых украшений и многочисленные обломки амфор, а также особенности планиграфии сооружений, расположенных ступенеобразно по склону, свидетельствуют о значительной стратификации общества, оставившего этот памятник в самых верховьях реки Котламы. Бассейны рек Котлама и Маскага, как известно, образуют Анапскую равнину - некогда экономическое пространство, хору античной Горгиппии (Алексеева, 1997. С. 151).

В 2014 г. экспедицией ИА РАН ниже по склону в каменном завале открыт комплекс сосудов (амфора на сложнопрофилированной ножке (конец VI - первая половина V в. до н. э.: Монахов , 2003. С. 40, 41. Табл. 24, 1-8 ) и лепной кувшинообразный сосуд), который явно связан с могильником аборигенного населения эпохи раннего железа (погр. 7).

Судя по имеющимся археологическим материалам, в конце VII – IV в. до н. э. в этом регионе господствуют аборигенные некрополи керкето-торетско-го населения предгорий, на которых распространены погребальные конструкции в виде каменных ящиков, окруженных невысокими кольцевыми кладками. Толщина стен конструкций (ок. 0,1 м) значительно уступает плитам сооружений в Родниках. Как правило, гробницы использовались не раз, являясь своеобразными семейными усыпальницами. Захоронения производились сверху, для этого приходилось разбирать кладку и поднимать перекрытие.

Факт появления на аборигенных могильниках раннего железного века каменных склепов с входом с западной стороны уже отмечался в литературе ( Дмитриев, Малышев , 2009. С. 56. Рис. 5). Массивные гробницы с входом с узкой, западной стороны появляются на этих некрополях, по-видимому, на заключительном, «боспорском» этапе и свидетельствуют о проникновении античных традиций в аборигенную среду. В отличие от публикуемого некрополя, на аборигенных могильниках черноморского побережья 9 , а также в долине рек Маскага и Кот-лама 10 склепы с боковым входом коротким дромосом единичны. Тем не менее ареал этих некрополей явно связан с территорией, которая в эллинистическую эпоху становится экономической периферией - хорой античной Горгиппии. Поэтому распространение этих сооружений в регионе свидетельствует не только об интенсивной эллинизации местной элиты, но и иллюстрирует процесс посте -пенного расширения круга подданных Боспорскому государству племен.

Список литературы Погребальные сооружения эпохи Эллинизма Горгиппийской Хоры

- Александровский А. Л., Гольева А. А., Вязкова О. Е., Малышев А. А., Смекалова Т. Н., 1999. Раевское городище и его окрестности (некоторые итоги и перспективы исследований)//Древности Боспора: международный ежегодник по истории, археологии, эпиграфике, нумизматике и филологии Боспора Киммерийского. Т. 2. М.: ИА РАН. С. 7-29.

- Алексеева Е. М., 1975. Античные бусы Северного Причерноморья. Т. 1. М.: Наука. 96 с. (САИ; Вып. Г1-12).

- Алексеева Е. М., 1982. Античные бусы Северного Причерноморья. Т. 3. М.: Наука. 104 с. (САИ; Вып. Г1-12).

- Алексеева Е. М., 1997. Античный город Горгиппия. М.: Эдиториал УРСС. 558 с.

- Античное наследие Кубани. Т. 3/Под ред. Г. М. Бонгард-Левина, В. Д. Кузнецова. М.: Наука, 2010. 572 с.

- Анфимов Н. В., 1987. Древнее Золото Кубани. Из коллекции Гос. Эрмитажа. Краснодар: Кн. издво. 232 с.

- Булах Ю. Д., 2010. Проблеми оцiнки автентичностi культурних цiнностей iз золота скiфського перiоду//Товари i ринки. № 1. С. 90-97.

- Дмитриев А. В., 1987. Отчет об археологических раскопках в зоне сооружения оросительных систем с/х «Раевский» и о разведках на территории Натухаевского и Раевского сельсоветов и Новороссийского мехлесхоза в 1987 г.//Архив ИА РАН. № 12836, 12837.

- Дмитриев А. В., Малышев А. А., 2009. Население предгорий Северо-Западного Кавказа в VIII-IV вв. до н. э.//ABRAU ANTIQUA. Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау. М.: Гриф и К. С. 53-73.

- Марфунин А. С., 1987. История золота. М.: Наука. 248 с.

- Минасян Р. С., 2014. Металлообработка в древности и средневековье. СПб.: Гос. Эрмитаж. 472 с.

- Минжулин А. И., 1990. Технология зерни//СА. № 4. С. 231-240.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье: типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: каталог-определитель. М.; Саратов: Киммерида: Саратовский ун-т. 352 с.

- Мордвинцева В. И., Хачатурова В. И., Юрченко Т. В., 2010. Предметы торевтики и ювелирные украшения Прикубанья//Сокровища Древней Кубани. Симферополь: Универсум. С. 9-50. (Древняя торевтика и ювелирное дело в Восточной Европе; Вып. 4).

- САвостина Е. А., 1986. Типология и периодизация уступчатых склепов Боспора//СА. № 2. С. 84-99.

- Фанагория. Результаты археологических исследований/Под общ. ред. В. Д. Кузнецова. Т. 2: Золото Фанагории/Под ред. М. Ю. Трейстера. М.: ИА РАН, 2015. 604 с.

- Craddock P. T., 1995. Early Metal Mining and Production. Washington, D. C.: Smithsonian Institution Press. 363 p.

- Rotroff S. I., 2006. Hellenistic Pottery: The Plain Wares. New Jersey: Princeton. 444 p. (The Athenian Agora; vol. XXXIII).

- Saprykina I., Skakov A., 2013. Investigation of the Chemical Composition of the Colchian Gold Articles of 5th -2nd сс. BC from Dzantuch Durial Mound//19e Colloque d'Archeometrie du GMPCA: Abstracts. Caen: Universite de Caen Basse-Normandie. Р. 216-217.

- Sparkes B. A., Talkott L., 1970. Black and plain pottery of the 6th, 5th and 4th centuries B. C. Princeton, New Jersey: American School of Classical Studies at Athens. 382 p. (The Athenian Agora; vol. XII).

- Wright G. R. H., 2005. Ancient Building Technology. Vol. 2: Materials. Part 2: Illustrations. Leiden; Boston: Brill. 174 p. ill, plans, cartes. (Technology and Change in History; vol. 7/2).

- Zaykov V. V., Yuminov A. M., Tairov A. D., Zdanovich D. G., Churin E., Kotlyarov V. A., Zaykova E. V., 2008. Сomposition of gold and silver objects from the South Urals Burial Mounds (XV-II cc. B. C.)//Geoarchaeology and Archaeomineralogy: Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008, Sofia/Eds: R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova. Sofia: Publishing House «St. Ivan Rilski». Р 239-243.