Погребение № 114 на могильнике Нейзац (предгорный Крым) и древности кочевников Северного Причерноморья второй половины V - первой половины VI в

Автор: Храпунов И.Н., Казанский М.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 238, 2015 года.

Бесплатный доступ

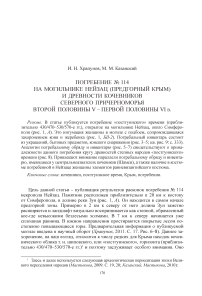

В статье публикуется погребение «постгуннского» времени (приблизительно 430/470-530/570-е гг.), открытое на могильнике Нейзац, около Симферополя (рис. 1, А). Это ингумация женщины в могиле с подбоем, сопровождавшаясязахоронением коня и жеребенка (рис. 1, БП-2). Погребальный инвентарь состоитиз украшений, бытовых предметов, конского снаряжения (рис. 3-5; цв. рис. 9: с. 333).Аналогии погребальному обряду и инвентарю (рис. 5-7) свидетельствуют о принадлежности данного погребения кругу древностей степных народов «постгуннского»времени (рис. 8). Привлекают внимание параллели погребальному обряду и инвентарю, имеющиеся у центральноазиатских кочевиков (Шамси), а также наличие в костюме погребенной в Нейзаце женщины элементов ранневизантийского костюма

Кочевники, постгуннское время, крым, погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328150

IDR: 14328150

Текст научной статьи Погребение № 114 на могильнике Нейзац (предгорный Крым) и древности кочевников Северного Причерноморья второй половины V - первой половины VI в

Цель данной статьи – публикация результатов раскопок погребения № 114 некрополя Нейзац. Памятник расположен приблизительно в 20 км к востоку от Симферополя, в долине реки Зуя (рис. 1, А). Он находится в самом начале предгорной зоны. Примерно в 2 км к северу от него долина Зуи заметно расширяется и ландшафт визуально воспринимается как степной, обрамленный кое-где невысокими безлесыми холмами. В 7 км к северу начинается уже сплошная равнина. В южном направлении простираются покрытые лесом постепенно повышающиеся горы. Предварительная информация о публикуемой могиле введена в научный оборот (Храпунов, 2011. С. 17. Рис. 6–8). Данное захоронение, на наш взгляд, относится к числу редких для Крыма находок кочевнического облика т. н. шиповского, или «постгуннского», горизонта (приблизительно 430/470–530/570-е гг.)1 и поэтому заслуживает особого внимания. Оно было совершено, когда некрополь, в целом относящийся к римскому времени, уже не функционировал (Храпунов, 2011. С. 17, 18). Представляется необходимым отнести данное погребение к определенному культурно-историческому контексту.

Описание погребения

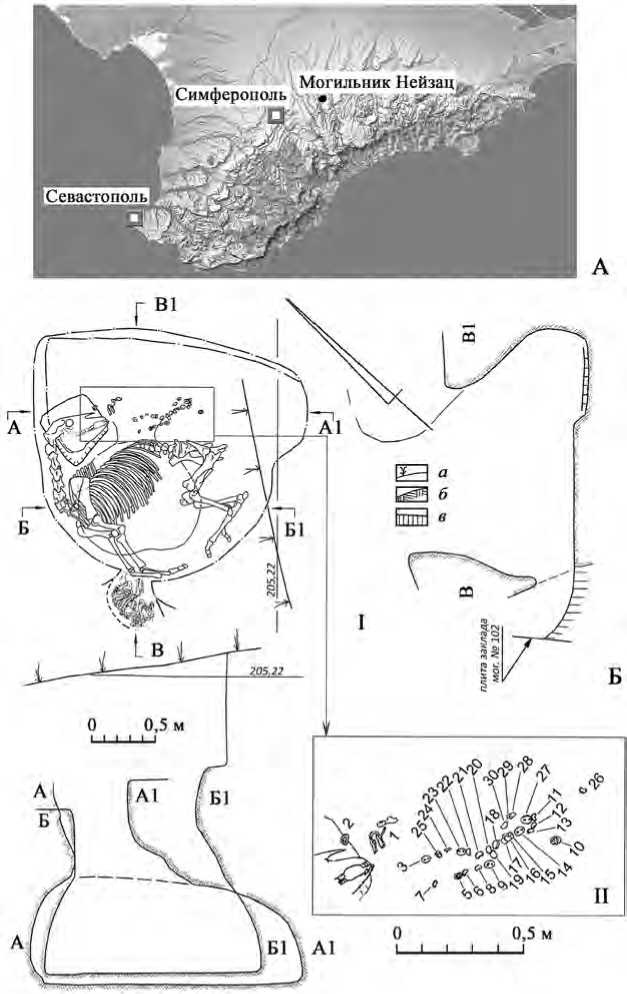

Могила № 114 относится к числу подбойных (рис. 1, БII-2 ). Входная яма округлая в плане, ко дну она расширяется. Ее диаметр на уровне материка – 0,9 м, по дну – 1,2 м, глубина – 1,5 м. Подпрямоугольный в плане подбой сделан в северо-восточной стене входной ямы. Его размеры 2,15 х 0,7 м. Пол подбоя расположен на 0,1 м ниже дна входной ямы. В подбое, на земляной подсыпке (0,05 м) обнаружена ингумация (рис. 2). Костяк находился в вытянутом положении на спине, головой на северо-запад. Правая рука была плотно прижата к телу и согнута в локте, кисть лежала на тазовых костях. Ноги плотно сведены в щиколотках. Погребена женщина приблизительно 20-летнего возраста. Ее череп искусственно деформирован, отмечено уплощение на уровне теменных и лобной костей. Искусcтвенная деформация теменных костей может быть непреднамеренной. Наиболее вероятная причина – это использование колыбели типа «бе-шик». Практически по всем расоопределяющим признакам, череп можно атрибутировать как монголоидный (антропологические определения принадлежат В. Ю. Радочину).

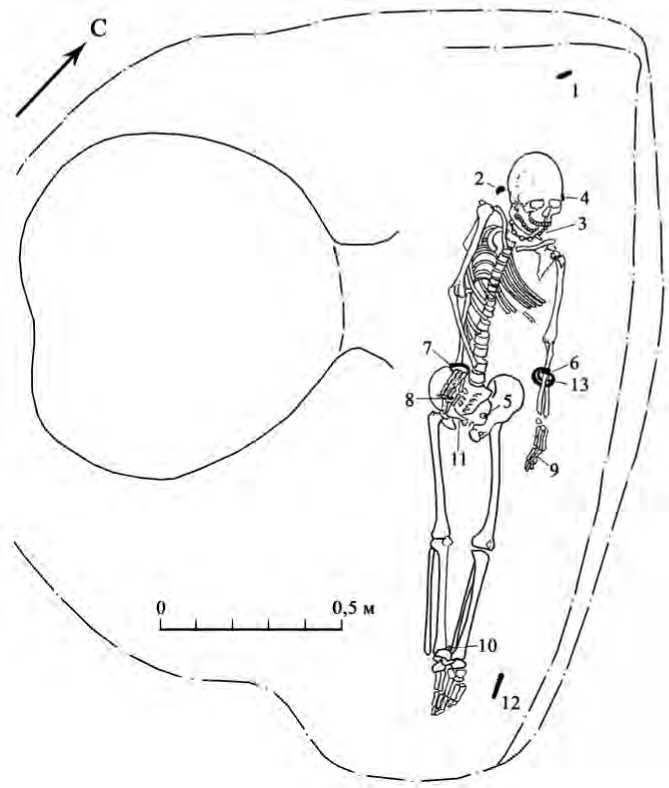

В головах обнаружено керамическое пряслице (рис. 3, 10 ), на черепе – две серьги. Одна серьга серебряная позолоченная калачевидная, с декором в виде напаянных проволок, имитирующих зернь (рис. 3, 4 ; цв. рис. 9, 2 ), другая – бронзовая с 14-гранником на конце (рис. 3, 2 ). На месте шеи найдено ожерелье, состоящее из шести круглых одинаковых серебряных подвесок, одной серебряной листовидной подвески, все со стеклянными вставками, и серебряных спиралевидных трубочек-пронизок (рис. 3, 1 ; цв. рис. 9, 1 ). На левую руку надеты два бронзовых браслета (рис. 3, 7, 9 ), на правую – один (рис. 3, 8 ). На пальце левой руки обнаружен бронзовый перстень с круглым щитком, украшенным сердоликовой вставкой (рис. 3, 5 ), на пальце правой руки – еще один бронзовый

Рис. 1. Расположение могильника Нейзац (А). Могила № 114 (Б)

Условные обозначения : а – дерн; б – материк; в – подсыпка

I – план и разрезы; II – план расположения погребального инвентаря в погребении лошади

1 – удила железные; 2, 4, 10 – пряжки железные; 3, 5, 9, 14, 18, 23, 27 – бляхи со стеклянными вставками; 6–8, 11–13, 15–17, 19–22, 24–26, 28–30 – бляшки серебряные

Рис. 2. Могильник Нейзац. Могила № 114. План погребения

1 – пряслице из песчаника; 2 – серьга серебряная; 3 – ожерелье из металлических пронизей; 4 – серьга бронзовая; 5 – вставка от перстня; 6, 7, 13 – браслеты бронзовые; 8, 9 – перстни бронзовые;

10 – пряжка бронзовая; 11 – пряжка железная; 13 – нож железный перстень с круглым щитком со стеклянной вставкой (рис. 3, 3). На тазовых костях находилась железная пряжка (рис. 3, 11). У щиколоток лежала бронзовая пряжка с округлой рамкой, утолщенной в передней части, и с язычком, выходящим за предел рамки (рис. 3, 6), слева от щиколоток – железный нож с выгнутыми спинкой и лезвием (рис. 3, 12). Обращает на себя внимание положение пряжки. Она найдена у плотно сведенных щиколоток погребенной. По отношению к погребениям другой, более ранней, крымской культуры высказано предположение, что детали ременной гарнитуры, найденные у ног, могли относиться к рем-

Рис. 3. Могильник Нейзац. Могила № 114. Погребальный инвентарь

1 – ожерелье из серебряных подвесок со стеклянными вставками; 2 – серьга бронзовая; 3 – перстень бронзовый со стеклянной вставкой; 4 – серьга серебряная; 5 – перстень бронзовый с сердоликовой вставкой; 6 – пряжка бронзовая; 7–9 – браслеты бронзовые; 10 – пряслице из песчаника; 11 – пряжка железная; 12 – фрагмент железного ножа

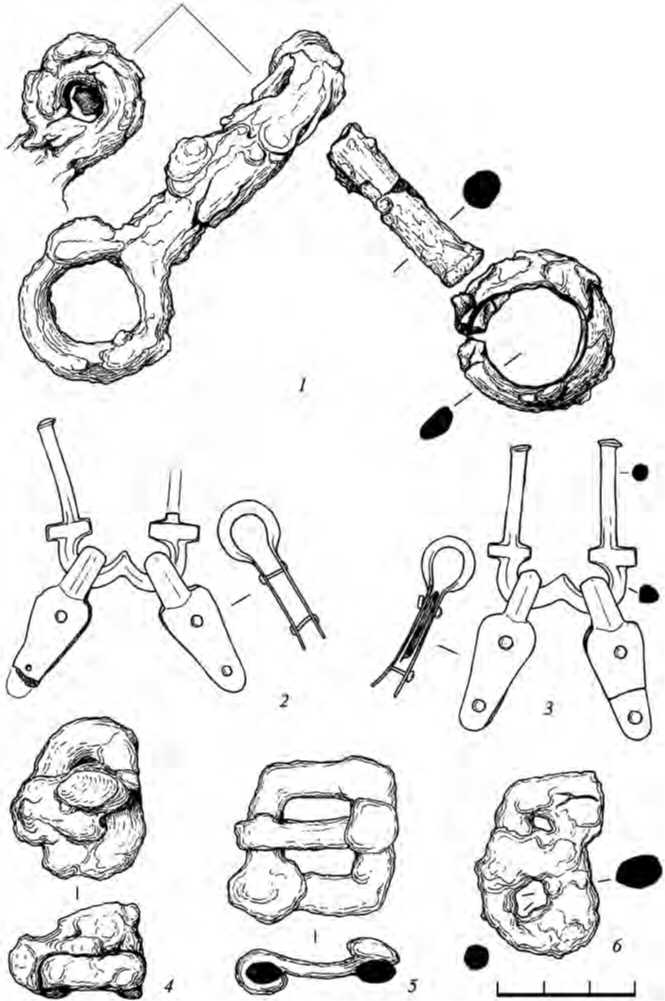

Рис. 4. Могильник Нейзац. Могила № 114. Погребальный инвентарь

1 – фрагменты железных удил; 2, 3 – детали сбруи бронзовые, соединяющие удила с деревянными псалиями; 4–6 – пряжки железные

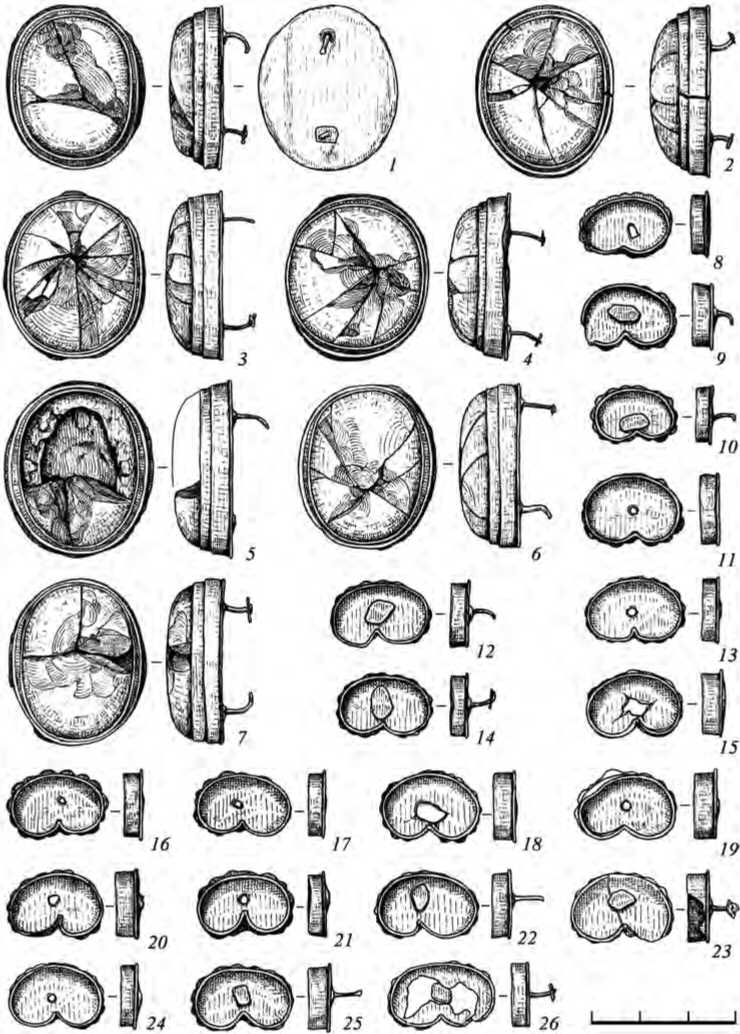

Рис. 5. Могильник Нейзац. Могила № 114. Погребальный инвентарь. Серебряные позолоченные бляхи со стеклянными вставками ням, которыми связывали ноги (Пуздровский, 2007. С. 140). Это предположение на первый взгляд кажется несколько экзотическим, но, действительно, трудно иначе объяснить необычное положение пряжки. Вряд ли она могла быть частью обувной гарнитуры, что предполагало бы наличие, по меньшей мере, второй такой же пряжки.

Во входной яме, на правом боку с подогнутыми ногами, захоронена лошадь. Головой она была ориентирована на север, шея вывернута на 161º. У черепа и между ребрами найдено по железной пряжке (рис. 4, 5, 6 ). Около челюсти лошади лежали двучастные кольчатые удила, состоящие из железных и бронзовых деталей, таких как В-образные соединители псалий (сами псалии отсутствуют, видимо, они были из дерева) с поводьями и закрепленные на них обоймы ремней миндалевидной формы (рис. 4, 1–3 ). В 0,2 м от черепа обнаружены лежавшие в ряд длиной 0,5 м серебряные позолоченные бляхи двух типов – крупные со стеклянными вставками (рис. 5, 1–7 ; цв. рис. 9, 4 ) и мелкие с пустыми гнездами для вставок (рис. 5, 8–26 ; цв. рис. 9, 3 ). Завершался этот ряд железной пряжкой (рис. 4, 4 ). Вероятно, бляхи служили украшениями повода.

У передних ног лошади в стене входной ямы было сделано отверстие диаметром 0,3 м, которое пробило стену могилы № 102. В это отверстие на боку с подогнутыми ногами был помещен маленький жеребенок (рис. 1, БI ).

Аналогии инвентарю и датировка погребения

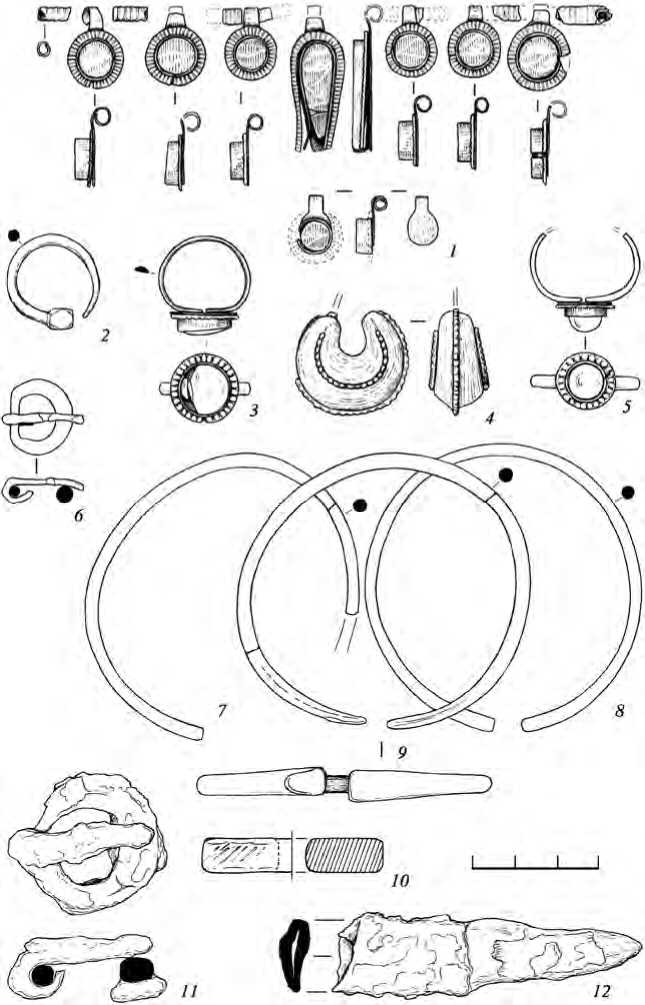

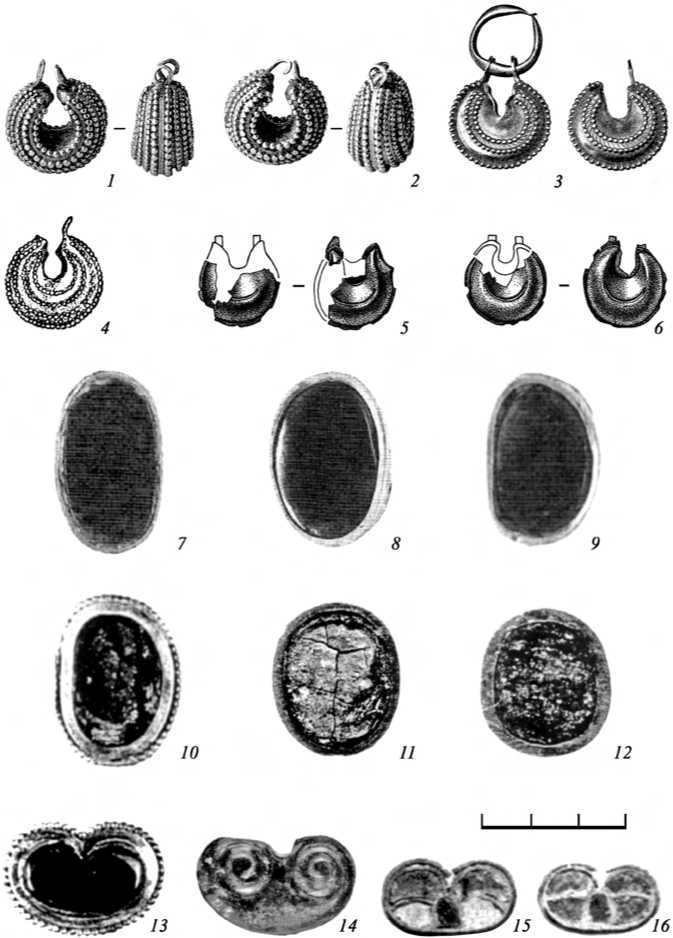

Калачевидная cерьга (рис. 3, 4 ; цв. рис. 9, 2 ). Подобные украшения встречаются достаточно редко и обнаружены почти исключительно в Северном Причерноморье. Две серьги происходят из кочевнического погребения № 1 небольшого могильника Морской Чулек близ дельты Дона. Здесь в составе богатого убора, обнаружена пара золотых серег в виде калачика с двумя проволочными петельками, с лицевой и оборотной стороны серьги украшены рядами зерни (рис. 6, 1, 2 ). В 1905 г. пара аналогичных серег была найдена местным жителем около станицы Верхне-Курмоярской 2-го Войско-Донского округа (рис. 6, 3 ). Вместе с ними находчик представил типичную пряжку гуннского времени (приблизительно 360/370–470/480-е гг.), но в архивных документах нет данных, указывающих на условия находки (или находок?) этих предметов2. Еще одна такая серьга, происходящая из Поднепровья, до революции находилась в коллекции древностей А. Н. Поля в Екатеринославе. Наконец, аналогичная золотая серьга была найдена в 1980-х гг. в одном из погребений могильника Лисьи Могилы на Херсонщине (рис. 6, 4 ). Это впускное погребение с конем, сопровождавшееся бронзовой поясной гарнитурой, относительно которой нет никакой опубликованной информации ( Засецкая и др. , 2007. С. 12, 13; там же библиография по данным находкам). Похожие подвески (рис. 6, 5, 6 ) найдены и в раннеаварском могильнике Фелдьё (Felgyő), в погр. 6, которое венгерские

Рис. 6. Аналогии серьгам и элементам конского снаряжения из могильника Нейзац

1, 2 – Морской Чулек; 3 – Верхне-Курмоярская; 4 – Лисьи Могилы; 5, 6 – Фелдьё; 7–13 – Шамси;

14 – Керчь; 15 – Мокрая Балка

( 1–3 – по: Засецкая и др ., 2007; 4 – по: Ратнер, Костюк , 1989; 5; 6 – по: Balogh , 2014; 7–13 – по: Koћomberdieva et al. , 1998; 14 – по: Damm , 1988; 15; 16 – по: Ковалевская , 2005)

4–6, 14 – без масштаба коллеги датируют приблизительно 625–650 гг. (Balogh, 2014. Fig. 10, 2, 3; 11, 1). Они бронзовые, декор из двух напаянных проволочек, имитирующих зернь, отсутствует. Скорее всего, речь идет о позднем деривате понтийских украшений. Создается впечатление, что серьга из Нейзаца занимает в типологии этих украшений промежуточное положение между донскими находками, с одной стороны, и аварской подвеской, с другой.

Аналогичные серьги никогда не встречаются в памятниках гуннской эпохи. Поэтому можно предположить, что они появляются только в «постгуннское» время и получают дальнейшее развитие в ювелирных изделиях VI–VII в. н. э. (см. подробнее: Засецкая и др. , 2007. С. 12–18, 27, 28). Если принять во внимание хронологию погребения 1 в Морском Чулеке (о времени находок в Морском Чулеке см.: Там же. С. 83–91) и аварского погребения в Фелдьё, то дата серьги из Нейзаца, скорее всего, соответствует шиповскому горизонту.

В поисках прототипов подобных украшений можно обратить внимание на несколько находок, сделанных в погребениях первой половины V в. н. э. Ближайшая из них территориально происходит из захоронения, совершенного в полу античного склепа, открытого на некрополе, примыкающем к античному городищу Беляус в Северо-Западном Крыму ( Дашевская , 1969. С. 53. Рис. 3, 1 ). Еще несколько сходных находок приводит И. П. Засецкая ( Засецкая , 1994. С. 65, 66). Они сделаны из золота, электра или позолоченного серебра, украшены зернью и полихромными вставками из полудрагоценных камней или стеклянной пасты. Каждая из серег обладает индивидуальными особенностями. В основе формы, так же как и у нейзацкого экземпляра, лежит лунница. Техника изготовления нейзацкой и более ранних серег одинакова: каждая из них спаяна из двух половинок. Отметим еще наличие на публикуемом экземпляре расчлененной проволоки, имитирующей зернь. Не исключено, что речь идет о возможных прототипах гуннского времени, на основе которых и сформировался интересующий нас тип сережек.

Серьга с полиэдрическим окончанием (рис. 3, 2 ). Она относится к типу, широко распространенному по всей Европе в V–VII вв., в первую очередь у оседлого населения (см. напр.: Kazanski , 2009. P. 137, 138; Мастыкова , 2009. С. 72–74; там же библиография). В целом такие серьги для кочевников не типичны, однако они есть в погребениях гуннского времени в Беляусе (в СевероЗападном Крыму), принадлежавших, скорее всего, кочевому населению ( Дашев-ская , 2014. С. 91. Табл. 174, 2, 3 ).

Перстни (рис. 3, 3, 5 ). Три золотых перстня подобной формы, украшенные гранатовыми вставками, происходят из уже упоминавшегося погребения 1 в Морском Чулеке. Эта форма отражает традиции античного ювелирного искусства, поскольку такие перстни хорошо известны в ранневизантийских и позднеантичных памятниках конца IV – VII в. н. э. ( Засецкая и др. , 2007. С. 33) Несколько экземпляров перстней этого типа найдены на Боспоре (напр.: Damm , 1988. № 76–78. Abb. 139–141).

Круглые и миндалевидные инкрустированные подвески ожерелья с трубчатыми спиралевидными пронизками (рис. 3, 1 ; цв. рис. 9, 1 ). Вне всякого сомнения, речь идет об имитации престижного ранневизантийского костюма, для которого типичны колье с круглыми или овальными бляхами (напр.:

Vierck , 1981. S. 90–93. Abb. 11; Garam , 2001. S. 44). Роскошные экземпляры колье с круглыми и овальными подвесками обнаружены в женском «княжеском» погребении Михаэльсфельд на Тамани ( Засецкая , 2010. Ил. 3, 4), у англо-саксов (Epsom, Milton) ( Arrhenius , 1985. Fig. 10; 196), у авар ( Vierck , 1981. Abb. 15, 2 ). В Крыму такие подвески известны в Гурзуфе (место находки сомнительно: Damm , 1988. № 49; Abb. 97, 98), а также в коллекции Бертье-Делагарда ( Andrási , 2008. Cat. 11. Pl. 6).

Браслеты из круглого в сечении стрежня без декора (рис. 3, 7, 8 ). Такие браслеты имеют очень широкие временные и территориальные рамки (напр.: Мас-тыкова , 2009. С. 66, 67). Для «постгуннского» времени похожие браслеты в степной зоне отмечены в следующих находках: Шипово, курган 3 ( Засецкая и др. , 2007. Рис. 41, 12 ), Ольвия (место находки сомнительно: Ross , 1965. Pl. LXXXI, C ), Ясырев, курган 2, погр. 1 ( Мошкова, Федорова-Давыдова , 1974. Табл. II, 6, 7 ).

Браслет с уплощенными концами (рис. 3, 9 ). В позднеримское время подобные браслеты известны в предгорном Крыму (могильник Курское, погр. 4: Труфанов, Колтухов , 2001. Рис. 1, 15 ). В целом, в эпоху переселения народов такие бралеты распространяются довольно широко, они известны, в частности, на Северном Кавказе, в Абхазии, в Египте, Малой Азии ( Мастыкова , 2009. С. 69, 70; там же библиография).

Овальные бляхи конского убора (рис. 5, 1–7 ; цв. рис. 9, 4 ). Округлые бляхи разных типов, принадлежавшие конскому снаряжению, довольно широко представлены в комплексах «постгуннского» времени. Назовем находки из таких памятников, как Морской Чулек (погр. 2), Шамси (Киргизия), Боровое (Восточный Казахстан), Апахида (Apahida), погр. 2 (Трансильвания), Былым-Кудине-тово (Кабардино-Балкария) ( Засецкая и др. , 2007. С. 60–82; там же библиография). Из них наиболее близкими представляются овальные накладки из Шамси (рис. 6, 7–12 ) ( Kožomberdieva et al ., 1998. Abb. 10, 3, 4 ). Похожие бляхи с кабошонами, однако меньшего размера, известны в Крыму, в коллекции Бертье-Де-лагарда ( Andrási , 2008. Cat. № 30. Pl. 20).

Почковидные накладки узды (рис. 5, 8–26 ; цв. рис. 9, 3 ). Почковидные бляхи со вставками сердолика в напаянных из узкой полоски гнездах, окруженных ободками из зерни и расположенной между ними гладкой узкой полоской, известны в уже упоминавшемся погребении Шамси (рис. 6, 13 ) ( Kožomberdieva et al ., 1998. Abb. 9, 2 ; 10, 7 ; Памятники культуры…, 1983. Кат. № 205, 208). Стоит упомянуть и почкообразные накладки на ремень, обнаруженные в погр. 4 аланского могильника Мокрая Балка в Пятигорье (раскопки В. Б. Ковалевской: Ковалевская , 2005. Рис. 90, 2 ; 103, 4, 5 ) (рис. 6, 15, 16 ), относящегося к шиповскому горизонту ( Kazanski, Mastykova , 1999. Fig. 13, 15, 16 ). В составе конского снаряжения почковидные инкрустированные бляхи найдены под стенами крепости в Цебельде (рис. 7, 1 ). Данная находка не имеет контекста, позволяющего уточнить его датировку ( Воронов , 2010. Рис. 34, 6 ; Ахмедов , 2005. Рис. 4, 1 ). Необходимо вспомнить и происходящую якобы из Керчи золотую почковидную пластину с гранатовой вставкой с резным спиралевидным декором на камне (рис. 6, 14 ) ( Damm , 1988. № 112, Abb. 214–215). Как показал А. К. Амброз, спиралевидный декор типичен для украшений «постгуннского» времени в Центральной и Восточной Европе ( Амброз , 1970. Рис. 1, 1, 2, 6, 7 ; 2, 6 ). Итак, почковидные

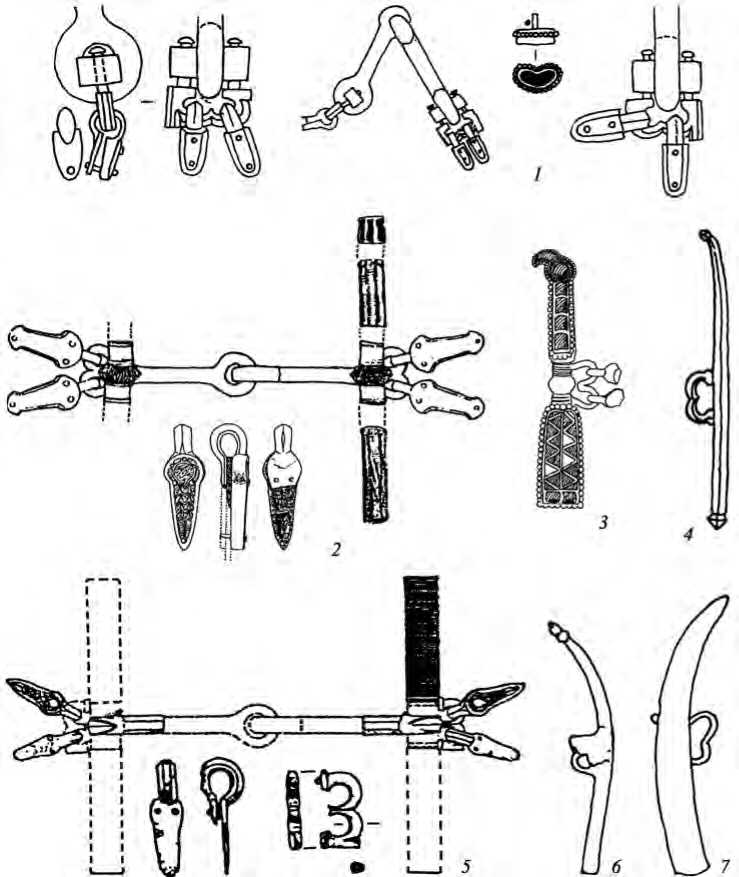

Рис. 7. Аналогии элементам конского снаряжения из могильника Нейзац

1 – Цебельда; 2 – Апахида; 3 – Былым-Кудинетово; 4 – Сардис; 5 – Деерсхейм; 6, 7 – Кустул (по: Ахмедов , 2005. Рис. 4).

Без масштаба накладки, судя по приведенным параллелям, служат репером для отнесения могилы 114 в Нейзаце к шиповскому горизонту.

Обоймы ремней узды (рис. 4, 2, 3 ). Держатели ремней узды имеют ряд параллелей в контексте древностей V – первой половины VI в. (рис. 7, 2, 5 ).

Назовем лангобардские удила из Вескень3 (Veszkény) в Венгрии ( Bóna , 1976. Fig. 16; Pl. 77), уже упоминавшееся погр. 2 в Апахиде (рис. 7, 2 ) ( Harhoiu , 1998. Taf. LXV, 5 ), находку в Даллерупе (Dallerup) в Дании ( Geisslinger , 1967. Taf. 19, 36 ), аламанские удила в Альдингене (Aldingen), погр. 1969 г. и Плей-дельсхайме (Pleidelsheim) ( Oexle , 1992. Taf. 1, 1.1 ; 71, 125 ) а также удила из погр. 9 в тюрингском могильнике Деерсхайм (Deersheim) (рис. 7, 5 ) ( Schneider , 1983. S. 220, Abb. 74, 1–3, 8 ).

В-образные элементы псалий (рис. 4, 2, 3 ). В-образные петли псалий также хорошо известны на удилах V–VI вв. (рис. 7). Назовем находки из таких памятников, как уже упоминавшиеся Былым-Кудинетово, Апахида, Деерсхейм, а также Кустул (Qustul) в Нубии, Сарды (Sardis) в Малой Азии ( Ахмедов , 2005. Рис. 4, 2–6 ), только что упомянутые Альдинген, погр. 1969 г., Плейдельсхайм и, наконец, Либенау (Liebenau), могильник в Северной Германии ( Oexle , 1992. Taf. 1, 1.1 ; 71, 125 ; 199, 440.1 ; 200, 439.1 ). Интересно отметить, что в нубийском могильнике Кустул, на южной периферии Римской империи, в погр. 2, датированном 410–420 гг., обнаружены роговые псалии (рис. 7, 7 ) ( Emery, Kirvan , 1938. Pl. 60A; дата по: Törok , 1988. P. 108, 109, Tabl. 1), что подтверждает гипотезу о присутствии в публикуемой могиле псалий из органического материала.

Остальные вещи – пряжки, нож – имеют очень широкое распространение и не могут служить надежными индикаторами для уточнения датировки и культурной принадлежности данного погребения. Стоит, впрочем, отметить, что небольшая бронзовая пряжка со значительным утолщением рамки в передней части (рис. 3, 6 ) в крымском контексте скорее характерна для конца римского времени и эпохи переселения народов (см. напр.: Kazanski , 2009. P. 117, 118).

Итак, судя по погребальному инвентарю, хронологические рамки могилы № 114 из могильника Нейзац более всего соответствуют шиповскому («постгуннскому») горизонту (430/470–530/570-е гг.). Это одиночное, сопровождаемое конем погребение, совершенное на территории заброшенного могильника, по всей вероятности, принадлежало кочевнице. Почему для захоронения выбрали именно это место, сказать сложно. Возможно, ко времени погребения еще сохранялись признаки ранее использовавшегося могильника. Например, над поверхностью земли могли возвышаться крупные камни, которые закапывали в заполнение многих сарматских могил как опознавательные знаки. Вероятно, кочевники эпохи переселения народов, как до них скифы, а затем сарматы, проникали иногда в предгорья из степей, где находились их кочевья.

Культурно-исторический контекст погребения

Ко времени совершения публикуемого захоронения в могильнике Нейзац в южнорусских и украинских степях относятся некоторые другие памятники, которые можно связать с кочевниками (рис. 8) (сводки и карты: Засецкая и др ., 2007. С. 109–118; Kazanski , 2010; Казанский, Мастыкова , 2014). В Крыму это

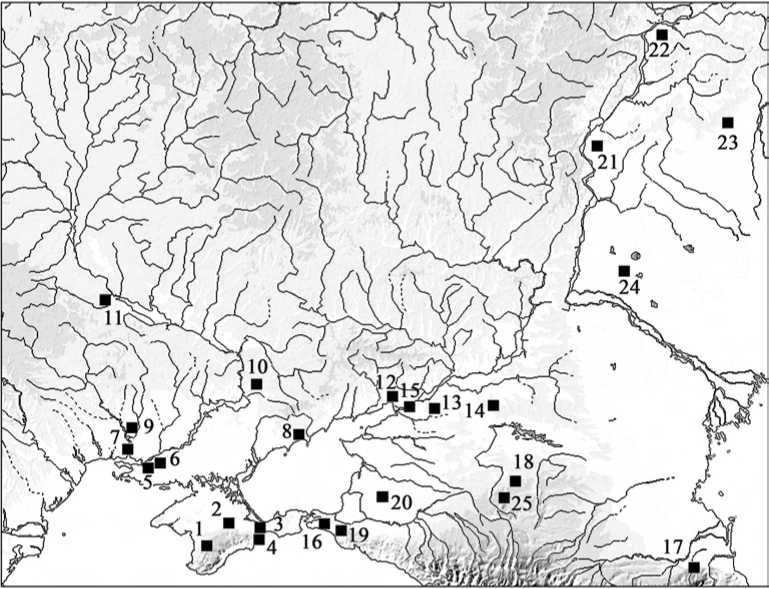

Рис. 8. Карта памятников кочевников шиповского («постгуннского») горизонта

1 – Нейзац; 2 – Чикаренко; 3 – Новопокровка; 4 – Айвазовское; 5 – Лисьи Могилы; 6 – Малые Копани; 7 – Ольвия; 8 – Дмитриевка-Вольная Вода; 9 – Новая Одесса; 10 – Новогригорьевка; 11 – Бабичи; 12 – Морской Чулек; 13 – Ясырев I; 14 – Верхне-Курмоярская; 15 – Ливенцовский;

16 – Тамань; 17 – Хасав-Юрт; 18 – Тугулук; 19 – Михаэльсфельд; 20 – Малай; 21 – Покровск; 22 – Владимирское; 23 – Шипово; 24 – Царева; 25 – Татарка погребения в Чикаренко (Баранов, 1973) и Новопокровке (Гаврилов, 1996)4. Возможно, к этому же времени относится погребение Айвазовское (Кругликова, 1957), поскольку антропоморфные фигурки, вроде найденной в этой могиле, наиболее характерны для V–VI вв. (Kazanski, 2009. P. 174; Мастыкова, 2009. С. 82, 83). В степях Северного Причерноморья и Приазовья «постгуннским» временем, на наш взгляд, датируются такие находки, как Лисьи Могилы (Ратнер, Костюк, 1989. С. 77, 78), Малые Копани (Засецкая и др., 2007. С. 120), Ольвия (Ross, 1965. Cat. № 166), Дмитриевка-Вольная Вода (Отчет…, 1907. С. 123), возможно, также Новая Одесса I, курган 7, погр. 4, и Новая Одесса IV, курган

1, погр. 3 ( Комар , 2008. С. 94, 95)5. Несколько севернее, в бассейне Днепра, ши-повский горизонт у кочевников представлен кочевническими могилами Бабичи ( Гавритухин , 2004. Рис. 1, 3 ; Засецкая и др. , 2007. С. 120, 121), Новогригорьевка, погр. VII ( Засецкая , 1994. С. 165. Табл. 6, 1–10 ).

Восточнее, в бассейне Дона, известны следующие памятники: Морской Чу-лек, погр. 1 и 2 ( Засецкая и др ., 2007), Ясырев I, курган 2, погр. 1 ( Мошкова, Федорова-Давыдова , 1974. C. 29), Верхне-Курмоярская ( Засецкая и др. , 2007. С. 12), Ливенцовский VII, курган 35 ( Безуглов, Ильюков , 2007), датируемый концом шиповского периода по элементам ременной гарнитуры так называемого геральдического стиля, характерного для второй трети VI – второй трети VII в. (см., в частности: Богачев , 2010). В степях между Азовским и Каспийским морями к шиповскому горизонту можно отнести находки в Хасав-Юрте ( Kazan-ski, Mastykova , 1999. Fig. 25), в могильнике Тугулук-3, курган 4, погр. 5 ( Ляхов, Мячин , 2010), вероятно, в Тамани, курган 1912 г.6 (Эпоха меровингов…, 2007. С. 327. Кат. № I.34,5; Засецкая и др. , 2007. С. 110), в Татарке – балка Каряжская ( Засецкая , 1994. С. 172, Табл. 17, 3-12 )7, а также в Михаэльсфельде - эта находка датируется по нумизматическим данным временем Юстиниана ( Засецкая , 2010) и в могильнике Малаи, курган 1, погр. 12 ( Лимберис, Марченко , 2011. С. 420–443). Последний комплекс, как и Михаэльсфельд, относится к финалу шиповского горизонта, поскольку там найдена Р-образная скоба меча, появившаяся в VI в., а также элементы геральдической гарнитуры.

Еще восточнее, в степном Поволжье и в степях к западу от р. Урал, к интересующему нас периоду относятся такие погребения и/или ритуальные комплексы, как Покровск, курганы 17 и 18 ( Засецкая, 1994. С. 183, 184. Табл. 31), Владимирское, курган 4 (Там же. С. 186, 187. Табл. 35), Шипово, курганы 2 и 3 (Там же. С. 188–191. Табл. 40–42). Не исключено, что к этому же хронологическому периоду относится и Царева, курган 66, погр. 2 ( Комар , 2008. С. 97-99) 8 .

Как видим, это довольно разнородная и немногочисленная группа памятников; систематизация их характерных черт – дело будущего9. Тем не менее, уже сейчас в этом материале можно указать параллели погребальному обряду могилы из Нейзаца. Так, ориентировка погребенных головой на север отмечена в степных могилах Новопокровки, Шипова (курган 2), а также Царевой (курган 66, погр. 2), отнесенной к данному хронологическому периоду условно. Северо-восточная ориентировка зафиксирована в погребениях Шипово, курган 3 и Тугулук-3, курган 4, погр. 5, последнее, кстати, совершено в подбое, как и захоронение Нейзац 114. Ту же северо-восточную ориентировку имеют костяки в Новой Одессе (курган 7, погр. 4) и в Айвазовском, отнесение которых к «постгуннскому» времени нуждается в подтверждении. Подбойным является и погребение 12 кургана 1 могильника Малаи, где скелет покойного имеет ориентировку на запад-северо-запад.

Следы искусственной деформации черепа, распространенной у степных народов уже в сарматское время, зафиксированы в могильниках Шипово (курганы 2 и 3), возможно, Морской Чулек (погр. 2). Интересно отметить, что обычай деформации головы и признаки монголоидности отмечены в детских погребениях, совершенных кочевниками гуннского времени на месте античного поселения Беляус в Крыму ( Дашевская , 1969. С. 53; Дашевская , 2014. С. 89).

Конские кости и целые скелеты отмечены в следующих степных захоронениях шиповского горизонта: Чикаренко (конские кости, погребение разрушено), Дмитриевка-Вольная Вода (скелет), Лисьи Могилы (видимо, скелет), Тамань, курган 1912 г. (видимо, скелет), Ясырев, курган 2, погр. 1 (скелет в насыпи кургана), Малай, курган 1, погр. 12 (скелет в верхней части подбойной ямы), Царева, кург. 66, погр. 2 (череп и кости конечностей коня).

Что же касается вещей из могилы в Нейзаце, то мы уже отмечали параллели для них в Морском Чулеке, Верхне-Курмоярской, Лисьих Могилах, Шипове, Ясыреве, Ольвии. Добавим, что нож (как составляющий элемент погребального инвентаря) присутствует в могилах Новопокровки, Чикаренко, Новой Одессы (кург. 1, погр. 3), Ливенцовскго могильникаVII (курган 35), Малаев (курган 1, погр. 12), Тугулука-3 (курган 4, погр. 5), Покровска (курган 17), Шипова (курганы 2 и 3). Керамическое пряслице, обнаруженное в нейзацкой могиле, отмечено также в кург. 2 Шипова . Наконец, элементы обувной гарнитуры, как в Нейзаце, зафиксированы в погребениях Шипова (курган 2), Тугулука-3 (курган 4, погр. 5), Царевой (курган 66, погр. 2).

Этнокультурная ситуация в степях Северного Причерноморья в интересующее нас время в целом реконструируется по сообщениям письменных источников. Судя по информации Иордана ( Иордан , Getica, 37), крымские степи тогда занимали гунны-альциагиры, которым, видимо, и принадлежат погребения в Нейзаце, Чикаренко, Новопокровке, возможно – Айвазовском. Не исключено, что это тот же народ, что и ультидзуры Денгезиха, отступившие после 456 г. из Подунавья, потомки нижнедунайских гуннов Ульдиса (см. аргументацию: Засецкая и др. 2007. С. 101–107; Казанский , 2014. С. 76, 77). Вместе с тем стоит обратить внимание и на указание Иордана о том, что крымские альциагиры вместе с савирами составляют две ветви гуннов10. Но савиры не позднее 515 г. приходят из азиатских степей и оседают на Северном Кавказе ( Прокопий Кесарийский , Война с персами, II.29.15; см. о них: Артамонов , 1962. С. 62, 65, 66, 69–78). Таким образом, речь может идти не о старожилах понтийских степей, известных здесь со времен Ульдиса, а о какой-то новой, продвинувшейся с востока группе кочевников, пришедшей уже после смерти Аттилы и краха его «империи». Наконец, следует вспомнить и проход с запада на восток через крымские степи утигур, это событие имело место после 429 гг. (подробнее: Артамонов , 1962. С. 85; Засецкая и др ., 2007. С. 102–105). Возможно, что и они оставили в Крыму какие-то археологические следы.

В заключение необходимо отметить два момента, касающихся культурноисторического контекста погребения в Нейзаце. Во-первых, это явные восточные элементы, проявляющиеся в наличии параллелей с инвентарем погребения Шамси в Киргизии. Возможно, они не случайны, ведь те же параллели отмечаются и для находок в могильнике Морской Чулек, который можно связать с гун-нами-оногурами, пришедшими около 463 г. откуда-то с востока ( Артамонов , 1962. С. 62; Засецкая и др ., 2007. С. 103, 106, 107). Вслед за оногурами и их союзниками, сарагурами и урогами (уграми), также с востока приходят, как уже говорилось, савиры. Может быть, все-таки не случайно Иордан объединяет альциагир и савир как две ветви гуннов? Необходимо отметить и еще одну параллель между погребениями в Нейзаце и в Шамси – в обоих случаях входная яма в погребении имеет округлую форму (рис. 2, ср.: Kožomberdieva et al ., 1998. Abb. 1), в то время как у восточноевропейских кочевников постгуннского времени входные ямы, когда они прослеживаются (Тугулук-3, курган 4, погр. 5; Малай, курган 1, погр. 12), имеют прямоугольную форму.

Второй момент – это наличие в костюме погребенной в Нейзаце женщины элементов ранневизантийского костюма. Женская византийская престижная мода надежно фиксируется в богатых погребениях степных кочевников шипов-ского горизонта, в то время как она здесь совершенно не характерна для предшествующего периода ( Казанский, Мастыкова , 2014). Видимо, эта новая мода показывает культурную и, возможно, военно-политическую ориентацию гуннских племен, доминирующих в степях в это время.

Список литературы Погребение № 114 на могильнике Нейзац (предгорный Крым) и древности кочевников Северного Причерноморья второй половины V - первой половины VI в

- Здесь и далее используется следующая археологическая периодизация эпохи Вели- кого переселения народов (Мастыкова, 2009. С. 19, 20; Казанский, Мастыкова, 2010): - «гуннский» период: 360/370-470/480-е гг., соответсвующий периодам D1, D2 и D2/ D3 хронологии среднеевропейского Барбарикума; - «постгуннский» (правильнее было бы «постаттиловский») период, или горизонт Шипово: 430/470-530/570-е гг., соответствующий периодам D2/D3, D3, D3/E1, MD 4 b MD 5 хронологии среднеевропейского Барбарикума. Название периода, конечно, условно, поскольку гуннские племена и после середины V в. продолжали удерживать понтийские степи. Разумеется, предлагаемые здесь абсолютные даты являются, как и в любой археологической периодизации, ориентировочными. В целом данная периодизация соответствует хронологии, предложенной И. П. Засецкой для Боспора Киммерийского (последняя версия: Засецкая, 2003), Г. Е. Афанасьевым (последняя версия: Афанасьев, Рунич, 2001) и, с некоторыми оговорками, И. О. Гавритухиным и М. Ю. Малашевым (Малашев, 2001; Гавритухин, 2001) для Пятигорья.

- В этом же районе в 1892-1893 гг. у хутора Красноярского (близ станицы ВерхнеКурмоярской) в размытой водой части холма или кургана была случайно найдена еще одна пара серег в виде калачика (Засецкая и др., 2007. С. 12)

- Авторы благодарят Валерию Кульчар за помощь в работе над текстом данной статьи

- Впервые сведения о степных погребениях Крыма эпохи переселения народов объединил А. И. Айбабин (Ajbabin, 1995; Айбабин, i999. С. 73-77, 97, 173-178; некоторые уточнения датировок см.: Засецкая и др., 2007. С. 15-24)

- Эти погребения отнесены А. В. Комаром к группе Суханово (со второй половины VI в.), в данном случае ко второй половине VI в., но происходящие оттуда пряжки имеют более широкую дату, охватывающую и поздний V -ранний VI в., что подчеркивает и сам А. В. Комар (2008. С. 99, 100)

- Разумеется, не исключена и принадлежность этого погребения оседлому населению Таманского поселения

- Найденная здесь пряжка с прямоугольной рамкой (Засецкая, 1994. Табл. 17, 11), на наш взгляд, является прямым прототипом т. н. средиземноморских пряжек 520/530-600/610-х гг. (см.: Legoux et al., 2009. № 161)

- Это погребение датировано А. В. Комаром концом VI в., но пряжки из данного комплекса на самом деле имеют более широкую дату, включающую и более раннее время, что, впрочем, отмечено и самим А. В. Комаром (2008. С. 103, 104)

- В периодизации, предложенной А. В. Комаром для степных древностей, к «постгуннскому» времени второй половины V - первой половины VI в. относятся две территориальные группы степных древностей: Шипово в Поволжье и группа Лихачевка в северопричерноморских степях. Последняя представлена такими памятниками, как Животинное, Сахарная Головка, Лихачевка, Константиноград, Старая Сарата, Ново- Подкряж (Комар, 2004). По мнению А. В. Комара, «постгуннские» находки группы Ли- хачевка отражают появление новой волны кочевников. Ее характеризуют впускные ям- ные ингумации с ориентировкой на север и северо-восток, присутствие сосуда в головах покойных. От гуннских памятников предшествующего времени перечисленные памят- ники отличает отсутствие костей коня и сбруи и наличие бытовых предметов - горш- ков, ножей, пряслиц (Комар, 2004. С. 192). Но погребения в Сахарной Головке и Живо- тинном, скорее всего, принадлежат не кочевникам, а оседлому населению, остальные перечисленные А. В. Комаром памятники имеют более широкую дату, включающую и гуннское время (см. подробнее: Засецкая и др., 2007. С. 109, 110). Поэтому выделение группы Лихачевка вряд ли можно признать удачным.

- Похоже, что к той же группе гуннов Иордан относит и оногур (Иордан, Getica, 37)

- Айбабин А. И., 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: Дар. 150 с.

- Амброз А. К., 1970. Южные художественные связи населения верхнего Поднепровья в VI в.//Древние славяне и их соседи/Отв. ред. Ю. В. Кухаренко. М.: Наука. С. 70-74. (МИА; № 176).

- Артамонов М. И., 1962. История хазар. Л.: Государственный Эрмитаж. 524 с.

- Афанасьев Г. Е., Рунич А. П., 2001. Мокрая Балка. Вып. 1: Дневник раскопок. М.: Научный Мир. 250 с.

- Ахмедов И. Р., 2005. Конский убор из некрополей Цебельдинской долины (к истории сложения «понтийского» стиля узды в эпоху Великого переселения народов)//II Городцовские Чтения. Мат-лы науч. конф., посвящ. 100-летию деятельности В. А. Городцова в ГИМ. Апрель 2003 г./Отв. ред. И. В. Белоцерковская. М.: Гос. исторический музей. 2005. С. 240-253. (Труды ГИМ; Вып. 145.)

- Баранов И. А., 1973. Погребение V в. н. э. в Северо-Восточном Крыму//СА. № 3. С. 243-245.

- Безуглов С. И., Ильюков Л. С., 2007. Памятник позднегуннской эпохи в устье Дона//Средневековые древности Дона/Отв. ред. Ю. К. Гугуев. М.; Иерусалим: Мосты культуры. С. 25-48. (Материалы и исследования по археологии Дона; Вып. II.)

- Богачев А. В., 2010. В поисках стиля: состав и хронология комплексов с пряжками предгеральдического стиля//Культуры евразийских степей второй половины I тыс. н. э. Вопросы межэтнических контактов и межкультурного взаимодействия/Отв. ред. Д. А. Сташенков. Самара: Офорт. С. 155-168.

- Воронов Ю. Н., 2010. Тайна Цебельдинской долины//Воронов Ю. Н. Научные труды. Т. 3. Сухум: Абхазский ин-т гуманитарных исследований. С. 5-140.

- Гаврилов А. В., 1996. Погребение кочевника на античном поселении в Восточном Крыму//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. V. С. 111-113.

- Гавритухин И. О., 2001. Периодизация раннесредневековых древностей Кисловодской котловины на основе керамики в свете изучения изделий из металла//Малашев В. Ю. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.: ИА РАН. С. 40-49.

- Гавритухин И. О., 2004. Среднеднепровские ингумации второй половины V -VI в.//Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье/Отв. ред. В. М. Горюнова, О. А. Щеглова. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 208-220.

- Дашевская О. Д., 1969. Погребение гуннского времени в Черноморском районе Крыма//Древности Восточной Европы/Отв. ред. Л. А. Евтюхова. М.: Наука. С. 52-61.

- Дашевская О. Д., 2014. Некрополь Беляуса. Симферополь: Предприятие Феникс. 284 с.

- Засецкая И. П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV -V в.). СПб.: Эллипс ЛТД. 222 с.

- Засецкая И. П., 2003. Боспорский некрополь как эталонный памятник древностей IV -начала VII в.//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII вв./Отв. ред. Т. И. Макарова, С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 31-40. (Археология.)

- Засецкая И. П., 2010. Михаэльсфельд -эталонный памятник раннего средневековья (к вопросу о датировке и этнокультурной принадлежности)//АСГЭ. Вып. 38. С. 123-159.

- Засецкая И. П., Казанский М. М., Ахмедов И. Р., Минасян Р. С., 2007. Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: Государственный Эрмитаж. 212 с.

- Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica)/Текст, пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской. СПб.: Алетейя, 2001.

- Казанский М. М., 2014. Археологическая ситуация в Среднем Поднепровье в VII в.//Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов/Отв. ред А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 45-137. (РСМ; Вып. 15.)

- Казанский М. М., Мастыкова В. А., 2010. Хронологические индикаторы древностей постгуннского времени на Северном Кавказе//Верхнедонской археологический сборник/Отв. ред. А. Н. Бессуднов. Вып. 5. Липецк: ЛГПУ С. 93-104.

- Казанский М. М., Мастыкова А. В., 2014. Женские могилы знати постгуннского времени в понтийских степях и константинопольская мода//IV «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа/Ред. Т. А. Павленко, Р. Б. Схатум, В. В. Улитин. Краснодар: Традиция. С. 97-108.

- Ковалевская В. Б., 2005. Кавказ -скифы, сарматы, аланы I до н. э. -I н. э. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН. 398 с.

- Комар А. В., 2004. Кутригуры и утигуры в Северном Причерноморье//Сугдейский сборник/Ред. Н. М. Куковальская. Вып. I. Киев; Судак: Академпериодика. С. 169-200.

- Комар А. В., 2008. Памятники типа Суханово: к вопросу о культуре болгар Северного Причерноморья 2-й половины VI -начала VII в.//Сугдейский сборник/Ред. Н. М. Куковальская. Вып. III. Киев; Судак: Горобец. С. 87-117.

- Кругликова И. Т., 1957. Погребение IV-V вв. н. э. у дер. Айвазовское//СА. № 2. С. 253-257.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2011. Погребения из курганов степного Прикубанья//Петербургский Апокриф. Послание от Марка/Отв. ред. О. В. Шаров. СПб.; Кишинев: Ун-т «Высшая антропологическая школа». С. 417-442. (Библиотека Stratum plus.)

- Ляхов С. В., Мячин С. В., 2010. Кочевническое погребение «постгуннского» времени в с. Тугулук Ставропольского края//Археология Восточноевропейской степи. Вып. 8. С. 225-230.

- Малашев В. Ю., 2001. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.: ИА РАН. 150 с.

- Мастыкова А. В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV середине VI в. н. э. М.: ИА РАН. 502 с.

- Мошкова М. Г., Федорова-Давыдова Э. А., 1974. Работы Цимлянской экспедиции 1970 года//Археологические памятники Нижнего Подонья. I/Отв. ред. М. Г. Мошкова, Д. Б. Шелов. М.: Наука. С. 21-127.

- Отчет.., 1907 -Отчет Императорской Археологической Комиссии за 1904 г. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1907. 185 с.

- Памятники культуры., 1983 -Памятники культуры и искусства Киргизии. Древность и средневековье. Каталог выставки/Ред. А. Канимедов, Б. И. Маршак, В. М. Плоских, Я. А. Шер. Л.: Искусство, 1983. 80 с.

- Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история/Пер., вступит. ст. и коммент. А. А. Чекаловой. СПб.: Алетейя, 2001. 544 с.

- Пуздровский А. Е., 2007. Крымская Скифия II в. до н. э. -III в. н. э. Погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ. 480 с.

- Ратнер И. Д., Костюк Л. И., 1989. Древности Херсонщины. Симферополь: Таврия. 110 с.

- Труфанов А. А., Колтухов С. Г., 2001. Могильник III-IV вв. у с. Курское на западной периферии Боспора//Боспорский феномен. Колонизация региона, формирование полисов, образование государства/Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб.: Государственный Эрмитаж. С. 186-189.

- Храпунов И. Н., 2011. Некоторые итоги исследований могильника Нейзац//Иследования могильника Нейзац/Ред. И. Н. Храпунов. Симферополь: Доля. С. 13-113.

- Эпоха меровингов., 2007 -Эпоха меровингов. Европа без границ. Берлин: Minerva, 2007. 592 с.

- Ajbabin A., 1995. Les tombes de chefs nomades en Crimée de la fin du IVe siècle au VIe siècle//La noblesse romaine et les chefs barbares du IIIe au VIIe siècle/Dir. F. Vallet, M. Kazanski. Saint-Germainen-Laye: Association française d'archéologie mérovingienne. P. 207-216. (Mémoires; Vol. IX.)

- Andrâsi J., 2008. The Berthier-Delagarde Collection of Crimean Jewellery in the British Museum and Related Material. London: The Trustees of the British Museum. 169 p.

- Arrhenius B., 1985. Merovingian Garnet Jevellery, emergence and social implications. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 229 p.

- Balogh C., 2014. Kora avar sirok Felgyo-Ketto düblöben//Avarum Solitudines: Archaeological studies presented to Gabor Lörinczy on his sixtieth birthday/Eds A. Anders, C. Balogh, A. Türk. Budapest: MTA BTK Magyar Ôstôrténeti. S. 243-278 (Opitz Archaeologica; 6.)

- Bóna I., 1976. A l'aube du Moyen Age. Gépides et Lombards dans le bassin des Carpates. Budapest: Crovina. 122 p.

- Damm I. G., 1988. Goldschmiedarbeiten der Völkerwanderungszeit aus dem Nördlichen Schwarzenmeergebiet. Katalog der Sammlung Diergardt 2//Kölner Jahrbuch für Vor-und Frühgeschichte. Bd. 21. S. 65-210.

- Emery W. B., Kirwan L. P., 1938. The Royal Tombs of Ballana and Qustul. Cairo: Government press. 407 p., 118 pl.

- Garam E., 2001. Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts. Budapest: Magyar Nemzeti Mùzeum. 250 S. (Monumenta Avarorum Archaeologica; Vol. 5.)

- Geisslinger H., 1967. Horte als Geschichtsquelle. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 262 S. (Offa-Bücher; Bd. 19.)

- Harhoiu R., 1998. Die frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien. Bukarest: Editura Enciclopedicä. 268 S. CXL Taf. Kazański M., 2009. Archéologie des peuples barbares. Bucarest-Braila: Editura Academiei Române,

- p. (Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi V.) Kazański M., 2010. Les Hunnugours et le commerce de fourrure au VIe siècle // Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Caller zum 65. Geburtstag / Hrsg. C. Theune, F. Biermann, R. Struwe, G. H. Jeute. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH. R 225-238. (Internationale Archäologie, Studia Honoraria; 31.) Kazański M., Mastykova A., 1999. Le Caucase du Nord et la région méditerranéenne aux 5e-6e siècles. A propos de la formation de la civilisation aristocratique barbare // Eurasia Antiqua. Вd. 5. Р. 523-573. Kožomberdieva E. I., Kožomberdiev I. K., Kožemjako P. N., 1998. Ein Katakombengrab aud der Schlucht Samsi // Eurasia Antiqua. Bd. 4. S. 451-471. Legoux R., Periń P., Vallet F., 2009. Chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien entre Manche et Lorraine. Saint-Germain-en Laye: AFAM. 66 p. Oexle J., 1992. Studien zu merwingerzeitlichem Pferdgeschirr am Beispiel der Trensen. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern. 307 S., 240 Taf. Ross M. C., 1965. Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection. Volume Two. Washington: the Dumbarton Oaks Center or Byzantine Studies. 144 p. Schńeider J., 1983. Deersheim. Ein völkerwanderungszeitliches Gräberfeld im Nordharzvorland // Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 66. S. 75-358. Török L., 1988. Late antique Nubia. History and archaeology of the southern neighbour of Egypt in the 4th-6th. c. A. D. Budapest: Archaeological Institute of Sciences. 280 p., 189 pl. (Antaeus; 16.) Vierck H., 1981. Imitatio imperii und ińterpretatio Germańica vor der Wikingerzeit // Les pays du Nord et Byzance (Scandinavie et Byzance) / Dir. R. Zeitler. Uppsala: Almqvist & Wiksell International. S. 64-113. (Acta Universitatis Upsaliensis. Figura. Nova Series; 19.)