Погребение эпохи великого переселения народов на левобережье Среднего Дона

Автор: Березуцкий В.Д., Мастыкова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования памятников железного века

Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена впускному погребению эпохи Великого переселения народов, обнаруженному в кургане эпохи бронзы у с. Новая Чигла Таловского района Воронежской области (Донское левобережье). Погребенный - вероятно, мужчина 35-44 лет. На черепе выражены следы преднамеренной деформации головы.Дата погребения определяется содержащимся в нем набором вещей, имеющим параллели в Северном Причерноморье и на Среднем Дунае, и охватывает промежуток времени от второй трети V по первую половину VI в., т. е. финальную фазу гуннского и раннюю фазу постгуннского времени в степях Восточной Европы.

Донское левобережье, курган, впускное погребение, погребальный инвентарь, гуннское и постгуннское время

Короткий адрес: https://sciup.org/14328350

IDR: 14328350

Текст научной статьи Погребение эпохи великого переселения народов на левобережье Среднего Дона

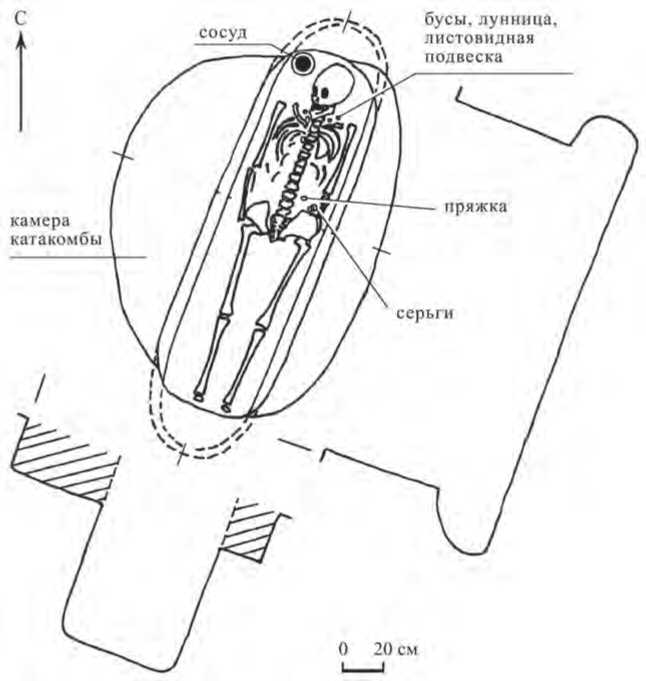

Насыпь кургана до начала раскопок имела диаметр до 10 м и высоту до 0,3 м. В кургане обнаружено два погребения: основное, принадлежавшее катакомбной культуре, и впускное, интересующего нас времени. Оно было совершено в длинной и относительно узкой яме 0,6 × 1,8 м, углубленной в материк на 0,9 м, с подбоями-нишами полукруглой формы со стороны коротких стенок (рис. 2). Яма имела пологие ко дну стенки, ориентирована по оси ССВ – ЮЮЗ. Ниши

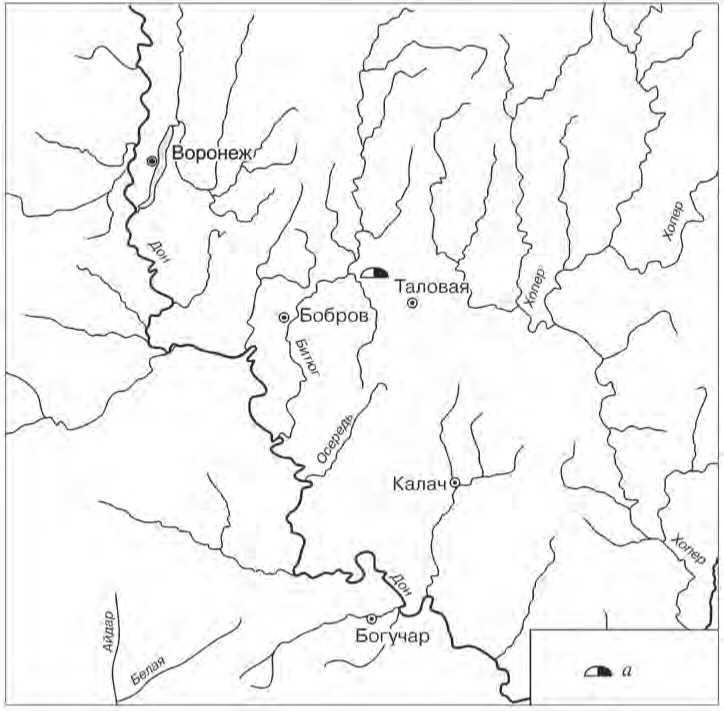

Рис. 1. Место расположения курганного могильника у с. Новая Чигла (а) на Левобережье Среднего Дона имели высоту до 0,35–0,4 м и протяженность в ССВ и ЮЮЗ направлениях до 0,3–0,35 м. Заполнение ямы – чернозем, перемешанный с глиной.

На полу ямы находился скелет, вероятно, мужчины1 35–44 лет, положенный на спину, головой на ССВ. Руки вытянуты вдоль тулова, череп с выраженными признаками искусственной деформации был повернут лицевой частью на СЗ (рис. 2).

-

1 Половозрастное определение выполнено М. В. Добровольской (ИА РАН). Ею отмечены признаки в строении скелета, типичные для мужчин и для женщин. Предварительная оценка: скелет принадлежит мужчине. Биоархеологические исследования данного индивида продолжаются, результаты будут изложены в отдельной публикации.

Рис. 2. План и профили погребения в кургане № 20 могильника у с. Новая Чигла

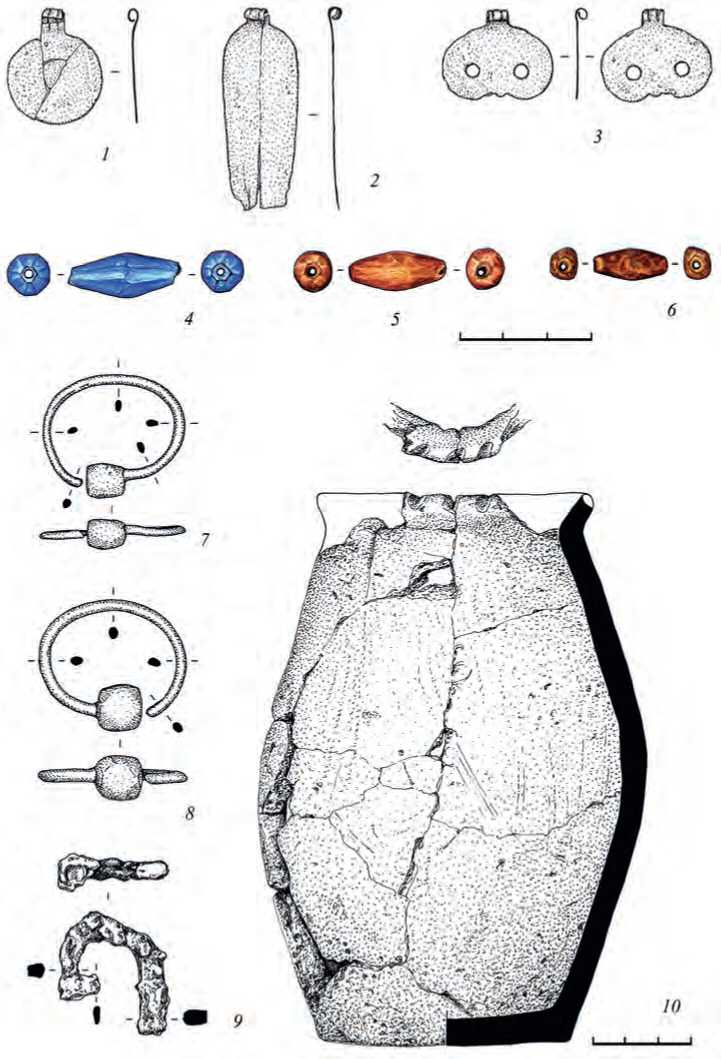

В заполнении ямы найдена подвеска – медальон округлой формы из высокопробной серебряной2 пластины толщиной не более 0,5 мм, диаметром 22 мм. Ушко для подвешивания (деформировано) образовано выступом, загнутым в кольцо, имеет рифление – два продольных углубления (рис. 3, 1 ; 6, 7 ).

-

2 Химический состав изделий из цветного металла был исследован с помощью неразрушающего безэталонного рентгенофлюоресцентного анализа (РФА) на спектрометре M4 Tornado (Bruker, Германия) аналитиком Л. А. Пельгуновой (ИПЭЭ РАН). Благодарим к. и. н. И. А. Сапрыкину (ИА РАН) за интерпретацию проведенных аналитических исследований.

В районе шейных позвонков находились украшения, по-видимому входившие в состав ожерелья: лунница и листовидная подвеска, обе из высокопробной серебряной пластины, а также три бусины: одна стеклянная и две янтарных.

Лунница толщиной не более 0,5 мм, размерами 20 × 25,5 мм, с двумя отверстиями на плоскости диаметром по 3 мм, с небольшим треугольным выступом по центру нижнего края. Ушко для подвешивания, диаметром 2 мм, образовано выступом пластины, загнутым в кольцо, имеет рифление – два продольных углубления (рис. 3, 3 ; 6, 6 ).

Листовидная подвеска вытянутой формы толщиной не более 0,5 мм, длиной 46,5 мм, наибольшая ширина 17 мм, окончание обломано. Ушко для подвешивания образовано выступом пластины, загнутым в кольцо диаметром 2 мм, имеет слабое рифление – два продольных углубления (рис. 3, 2 ; 6, 9 ).

Бусина из полупрозрачного красно-коричневого янтаря, бипирамидальная, (слабограненая, почти с круглым поперечным сечением), удлиненная (Н3 – 22 мм; D – 9,5 мм; конический канал: d1 – 2 мм; d2 – 3 × 2 мм) (рис. 3, 5 ; 6, 5 ).

Бусина из непрозрачного красно-коричневого янтаря , бипирамидальная (с подквадратным поперечным сечением), удлиненная (Н – 17 мм; D – 7 × 7 мм; цилиндрический канал: d1 – 2 мм; d2 – 2 мм) (рис. 3, 6 ; 6, 4 ).

Бусина из сине-фиолетового прозрачного стекла, бипирамидальная (8-гранная, грани шлифованные), удлиненная (Н – 26 мм; D – 10 × 10 мм; конический канал: d1 – 2 мм; d2 – 2,5 мм) (рис. 3, 4 ; 6, 3 ).

Две металлические серьги с цельнолитыми полиэдрическими окончаниями обнаружены у левой тазовой кости (рис. 3, 7, 8 ; 6, 1, 2 ). Они были надеты одна на другую и, по всей вероятности, являлись «даром» умершему. Форма серег овальная. Одна сделана из многокомпонентного сплава (CuSnPbZn), общие размеры 33 × 25,5 мм, дужка из уплощенной проволоки – 1,5 × 2 мм в сечении, полиэдрическое окончание – 7 × 8 мм (рис. 3, 7 ; 6, 2 ). Вторая – из тройной бронзы с высоким содержанием олова (CuSnPb), общие размеры 34 × 28 мм, дужка из округлой проволоки – 2,5 мм в сечении, полиэдрическое окончание – 10 × 10,5 мм (рис. 3, 8 ; 6, 1 ).

В районе пояса погребенного находилась железная пряжка с овальной рамкой, без щитка, сохранилась не полностью, язычок обломан. Ее реконструируемые размеры ~ 25 × 35 мм (рис. 3, 9 ; 6, 8 ).

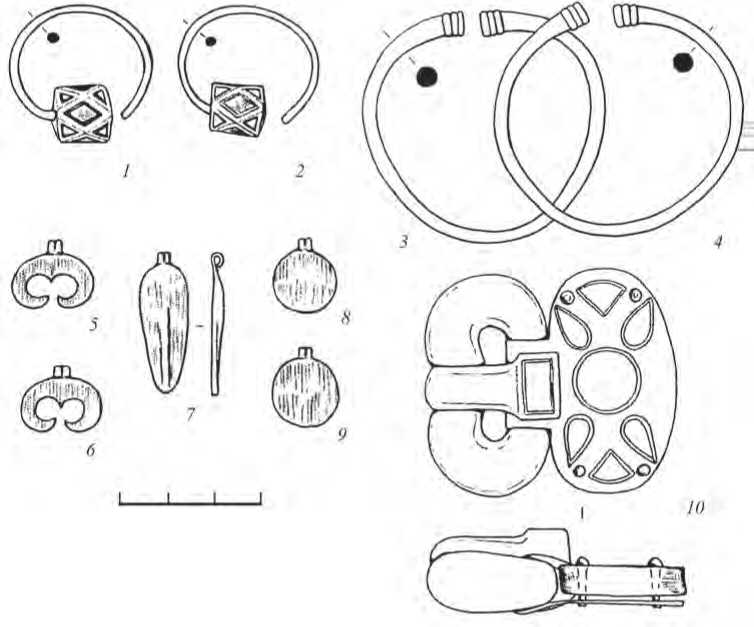

Рис. 3. Вещи из погребения в кургане № 20 могильника у с. Новая Чигла

-

1 – круглая подвеска; 2 – листовидная подвеска; 3 – лунница; 4–6 – бусы; 7, 8 – серьги;

-

9 – фрагмент пряжки; 10 – лепной сосуд. Рисунок С. Л. Богаченко

1–3 – серебро; 4 – стекло; 5, 6 – янтарь; 7 – многокомпонентный сплав; 8 – бронза; 9 – железо; 10 – керамика

-

3 Здесь и далее даются основные параметры бус: D – максимальный размер бусины в поперечнике; H – измерение вдоль канала; d1, d2 – диаметры входного отверстия канала.

У черепа был помещен керамический лепной сосуд горшковидной формы, вытянутых пропорций, с максимальным расширением в средней части; с коротким отогнутым наружу венчиком, по краю венчика – вдавления; с плоским без закраины дном (рис. 3, 10 ; 6, 10 ). Сосуд темно-серого цвета, с черными подпалинами по внешней поверхности. В тесте имеется примесь мелкого шамота и органики. Высота сосуда 16,5–17 см, диаметр венчика ~ 8 см, дна – 7,5 см.

Обряд погребения

Подкурганные ингумации в ямах хорошо известны у кочевников в гуннское и постгуннское время4: Ленинск и Покровск-«Восход» в Поволжье, Ново-Ивановка в Поднепровье, курганы 2 и 3 Шипово в Южном Приуралье ( Засецкая , 1994. С. 171, 184, 185, 188, 190), Бережновка, курган 4, погр. 2, на Нижней Волге ( Синицын , 1959. С. 117)5, Новопокровка в Восточном Крыму ( Гаврилов , 1996. С. 111, 112), Ясырев I, курган 2, погр. 1, на Нижнем Дону ( Мошкова, Федорова-Давыдова , 1974. С. 28). Однако, в отличие от всех перечисленных погребений, яма в погребении у с. Новая Чигла имеет подбои в северо-восточной и юго-западной стенках, что как бы увеличивает ее длину.

Ориентация погребения головой на северо-восток также типична для кочевнических ингумаций эпохи переселения народов. Для гуннского времени можно назвать – Покровск, курган 36, погр. 2, на Нижней Волге ( Засецкая , 1994. С. 181); Ново-Подкряж, курган 3, погр. 3, в Нижнем Поднепровье ( Костенко , 1977. С. 121); Лихачевка, курган 6, на Левобережной Украине ( Зарецкой , 1888. С. 242)6; Кряж, курган 3, погр. 1, в Степном Поволжье ( Сташенков , 2007. Рис. 1, 1 ). Для постгуннского времени – Шипово, курган 3 ( Засецкая , 1994. С. 189) и Тугулук-3, курган 4, погр. 5, на Ставрополье ( Ляхов, Мячин , 2010. С. 226). Ту же северо-восточную ориентировку имеют захоронения в Новой Одессе I, курган 7, погр. 4, в бассейне нижнего течения Южного Буга ( Комар , 2008. С. 94) и в Айвазовском, в Юго-Восточном Крыму ( Кругликова , 1957. С. 253, 254), возможно, также постгуннского времени.

Фиксируется в степных погребениях гуннского и постгуннского времени и помещение сосуда (керамического или стеклянного) в головах покойника,

-

4 Здесь и далее используется следующая археологическая периодизация эпохи Великого переселения народов на юге Восточной Европы ( Мастыкова , 2009. С. 19, 20; Казанский, Мастыкова , 2010; Храпунов, Казанский , 2015):

– «гуннский» период: 360/370–470/480 гг.;

– «постгуннский» период, или горизонт Шипово: 430/470–530/570 гг. Название периода условно, поскольку гуннские племена и после середины V в. продолжали удерживать понтийские степи.

-

5 Погребение отнесено к гуннскому или постгуннскому времени по наличию в нем трехлопастной стрелы с наибольшим расширением в средней части (о них см.: Засецкая , 1994. С. 37).

-

6 О датировке погребений Ново-Подкряж и Лихачевка см.: Засецкая и др ., 2007. С. 108, 110.

например: Беляус, могилы 2 и 3, на Северо-Западном побережье Крыма ( Дашев-ская , 2014. Табл. 171–174); Лихачевка; Тугулук-3, курган 4, погр. 5; Айвазов-ское; Ясырев I, курган 2, погр. 1 (см. данные о них выше); Богачевка, курган 9, погр. 5, в Степном Крыму7.

Искусственная деформация черепа, широко распространившаяся в Европе в V в. под влиянием культуры степных народов ( Werner , 1956. S. 5–18; Anke , 1998. S. 124–136), отмечена для гуннского времени в склепе 1 некрополя Беляус (Дашевская , 2014. С. 77), Мелитополь-Кизиярская Балка, в Северном Приазовье ( Засецкая , 1984. С. 70), а для постгуннского периода в Шипове, курганы 2 и 3 ( Засецкая , 1994. С. 190), возможно, в погр. 2 в Морском Чулеке, близ устья Дона ( Засецкая и др ., 2007. С. 10).

Погребальный инвентарьСерьги с литым полиэдрическим окончанием (рис. 3, 7, 8; 6, 1, 2).

«Полиэдрические» серьги не характерны для степных захоронений эпохи переселения народов, можно назвать лишь несколько находок, например, в погребении № 3 могильника Беляус в Северо-Западном Крыму ( Дашевская , 2014. Табл. 174, 2, 3 ) или в женской подбойной могиле 114 на могильнике Нейзац в Предгорном Крыму ( Храпунов, Казанский , 2015. Рис. 3, 2 ). Зато они часто встречаются у оседлого населения степной периферии, в частности на Северном Кавказе ( Мастыкова , 2009. С. 72–74), в Северном Причерноморье (см.: За-сецкая , 1993. Табл. 11, 12; 22, 86; 55, 305; 61, 351; 1998. Табл. XI, 3 ; XVI, 3, 15 ; Damm , 1988. № 26–30. Abb. 63–69; Арсеньева и др ., 2001. Табл. 6, 64 ; 10, 135 ; 21, 287 ; 23, 332, 333 ; 35, 454, 455 ; 74, 948, 949 ; Хайрединова , 2015), в Среднем Поволжье и Предуралье на памятниках именьковской и синхронных ей культур: бахмутинской, турбаслинской, кушнаренковской, азелинской ( Богачев , 2016). В верхнедонском регионе такие серьги известны на могильниках Ксизово-17А (погр. 29) и Ксизово-19 (в культурном слое), в целом отнесенных к концу IV – V в., а также на поселении у с. Невежеколодезное8 (в культурном слое) ( Облом-ский, Козмирчук , 2015а. С. 51. Рис. 75, 1, 2 ; 2015б. С. 156. Рис. 235, 2 ; Обломский , 2015. С. 291–295).

Привлекают внимание находки двух полиэдрических литых золотых бусин в ограбленных в древности погребениях курганов 1 и 2 могильника Левопод-кумский 1 близ Кисловодска, датированных по пряжкам и фибулам первой половиной IV в. ( Коробов и др. , 2014. С. 133, 134. Рис. 5, 4, 5 ). По мнению авторов, эти золотые бусы могли относиться к серьгам и, таким образом, по их предположению, серьги с полиэдрическими напускными бусинами могли появиться на Северном Кавказе уже в конце позднесарматского времени ( Коробов и др ., 2014. С. 133; Малашев и др ., 2015. С. 92). Такую возможность исключать нельзя, но не менее вероятно, что эти кисловодские находки были не элементами серег,

-

7 Раскопки В. Н. Корпусовой в 1978 г. Материал не опубликован.

-

8 Разведки Н. А. Тропина 1999 г. Благодарим Андрея Михайловича Обломского за информацию об этой находке.

а бусами от ожерелья. Бусы полиэдрической формы из стекла и камня очень широко распространены и в Империи, и у варваров, но также известны и металлические бусы-многогранники. Золотые литые бусы в виде сдвоенных 14-гранни-ков найдены в склепе 145.1904 г., второй половины IV – первой половины V в., Боспорского некрополя ( Засецкая , 1993. С. 42. Табл. 12, 22б ). Известно ожерелье с золотыми полиэдрическими бусами в позднеримском кладе Нэкс (Naix) в Восточной Галлии ( Avisseau-Broustet , 2009), датированном по нумизматическим материалам 260–270-ми гг. ( Böhme-Schönberger , 1997. S. 74, 108. Abb. 61). К позднеримскому времени относится и колье из золотых полиэдрических бусин в склепе С1 римского города Карсиум (Carsium) на территории современной румынской Добруджи ( Goldheim , 1994. S. 220. Cat. 89, 2). Вопрос идентификации кисловодских украшений, таким образом, остается открытым.

Полиэдрические серьги появляются в конце IV – начале V в. Самые древние погребения с такими серьгами относятся к периоду D1, согласно хронологии европейского Барбарикума (360/370–400/410 гг.)9. Наиболее ранние находки известны как на Среднем Дунае, например в погр. 18 могильника Тисадоб-Си-гет (Tiszadob-Sziget), так и в Северо-Восточном Причерноморье: Заморское, погр. 22; Танаис, погр. 3.1990 г. ( Мастыкова , 2009. С. 73).

Предполагается, что полиэдрические серьги впервые появляются на Среднем Дунае в конце IV в. у позднеримского населения на могильниках горизонта Чаквар (Csákvár) ( Bierbrauer , 1975. S. 162–169; см. обзор дискуссии, дополненный сводом находок в Западном Средиземноморье: Eger , 2005). Однако в некрополе Чаквар и на родственных ему памятниках такие серьги найдены в погребениях, которые могут быть датированы только в широких рамках – от конца IV в. до второй трети V в. В то же время появление подобных серег уже в период D1 (360/370–400/410 гг.) в некрополях Европейского Боспора (например, Заморское) и Танаиса скорее свидетельствует против их дунайского происхождения. Существует также гипотеза о кавказском происхождении полиэдрических серег ( Атаев , 1963), к этой точке зрения присоединяется и М. С. Гаджиев ( Гаджиев , 2002. С. 138, 139). Однако на Кавказе неизвестны находки таких серег в погребениях более древних, чем вышеупомянутые могилы Танаиса, Заморского, Тиссадоб. Таким образом, находки полиэдрических серег известны для времени около 400 г. на широкой территории, от Восточного Крыма и Дона до Карпат, что не позволяет пока ставить вопрос об их конкретном происхождении.

Набор металлических пластинчатых подвесок: листовидная, медальон, трехрогая лунница

Подвески из металлических пластин разнообразной формы в позднеримское время ярко представлены в черняховской культуре ( Гопкало , 2008. С. 60–63). Здесь, в частности, известны трехрогие лунницы (Там же. С. 62, Табл. VII, подгруппа 1, 1 ), в том числе со сросшимися концами (Беленькое, погр. 115: Там же . С. 63, Табл. VII, подгруппа 1, 4 ), листовидные (отнесены к прямоугольным: Там же. С. 62, Табл. VII, подгруппа 1, 2 ), а также круглые подвески (Черняхов: Там же. С. 61).

-

9 Здесь и далее абсолютные даты периодов «варварской» хронологии даны по: Shchu kin et al., 2006. P. V.

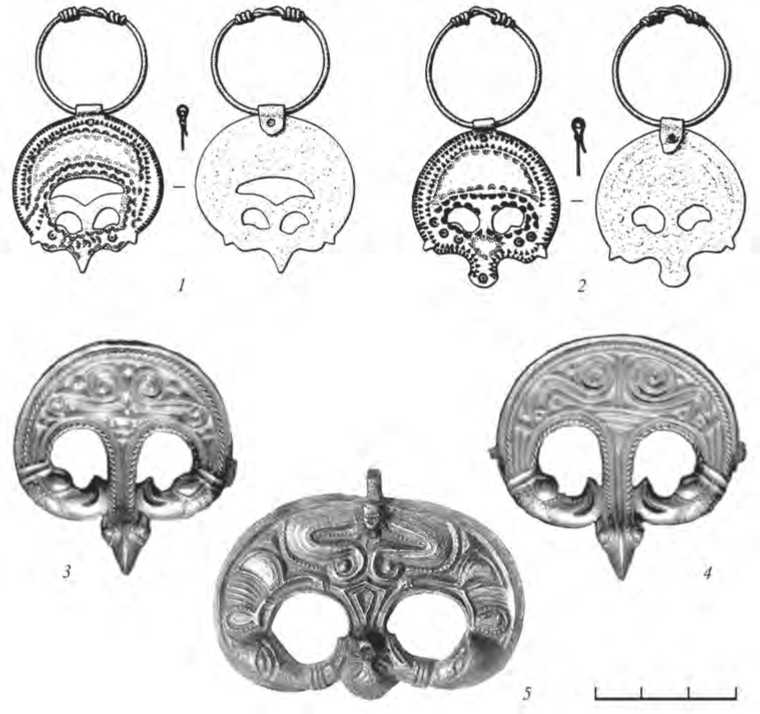

Набор подвесок, очень близкий обнаруженному в Новой Чигле, известен в Юго-Западном Крыму, в погр. 8/41 могильника Сахарная Головка ( Борисова , 1959. С. 178–181) (рис. 4). Ожерелье состояло из двух трехрогих лунниц, двух круглых и одной листовидной подвесок и мелких разноцветных стеклянных бусин (рис. 4, 5–9 ). В районе пояса погребенной находилась инкрустированная массивная пряжка (рис. 4, 10 ), возле деформированного черепа – серьги с крупными полиэдрическими бусинами в стиле перегородчатой инкрустации (рис. 4, 1, 2 ). Убор в Сахарной Головке отличается от Новой Чиглы только наличием двух браслетов (рис. 4, 3, 4 ) (Там же. С. 179, 180. Табл. V, 1, 2, 8 ; VI, 1, 2 ; IV, 2 ; прорисовка предметов и реконструкция пряжки: Хайрединова , 2002. Рис. 2, 2 ; 4, 10 ; 5, 11 ; 8, 19–21 ). По мнению Э. А. Хайрединовой, погребение в Сахарной Головке датируется первой половиной VI в. (2002. С. 67. Рис. 8, 19 – 21 ; 17, 17–21 ). Представляется, что датировка найденных в этом комплексе вещей несколько шире. Дату металлических подвесок мы рассмотрим ниже, что касается серег с инкрустированными полиэдрическими бусинами, то они известны уже в погребении Вельт (Velt) в Трансильвании (L’Or des princes barbares, 2000. Kat. 21, 1 ), относящемся к «княжескому» горизонту Унтерзибенбрунн (период D2: 380/400–440/450 гг.). Браслеты с расширенными концами и горизонтальными гравированными линиями на них, такие как в Сахарной Головке, распространяются широко и географически, и хронологически, начиная от т. н. княжеского горизонта Смолин, периода D2/D3: 430/440–460/470 гг. (Ibid. Kat. 22, 1 ). Пряжка, представленная в погребении Сахарная Головка, датируется, скорее всего, второй половиной V – первой половиной VI в. ( Kazanski , 1994. P. 154–156. Fig. 15, 1 – 7 ).

Листовидные подвески вытянутой формы (рис. 3, 2 ; 6, 9 ) известны в понто-дунайском регионе с V в. Одна такая подвеска была найдена в слоях первой половины V в. на городище Оберляйсберг (Oberleisberg) в Австрии ( Stuppnеr , 2002. S. 379, 381. Abb. 1, 3 ; 2, 2 ), другая – золотая – обнаружена в Северо-Восточной Венгрии, в погребении Хейёкерестур-Хомокбанья (Hejökeresztúr-Homo-kbánya) V в. ( Csallany , 1958. Taf. 1, 1 ).

На Нижнем Дону подобные подвески для V в. зафиксированы в погр. 25.1992 г. участка 18 некрополя Танаиса ( Арсеньева и др. , 2001. С. 220. Табл. 64, 828 ) и в дельте Дона в урочище «Терны» в потревоженном погребении ( Гудименко , 1990. С. 88, 89. Рис. 1, 1 ). Здесь, кстати, как и в Новой Чигле, листовидная подвеска найдена совместно, помимо прочих предметов, с двумя полиэдрическими серьгами и тремя янтарными удлиненно-биконическими бусами с неодинаковой формой поперечного сечения (Там же. Рис. 1, 2, 5 ).

В Западном Предкавказье эти подвески представлены на Пашковском могильнике № 1 (г. Краснодар) в погребениях: 2.1936 г., постгуннского горизонта, т. е. 430/470–530/570 гг.; 5.1948 г. – времени около 530/550–570/600 гг. ( Мастыкова и др. , 2016. В печати). Такой же формы подвески (2 экз.) имеются в захоронениях V–VII вв. на могильнике Елизаветинского городища № 2 в окрестностях г. Краснодара ( Лунёв, Пьянков , 2016. С. 157. Рис. 1, 5 ).

В Центральном Предкавказье подвески листовидной формы зафиксированы в катакомбе 19 могильника Кисловодское Озеро 1, датированной гуннским – постгуннским временем, т. е. от 360/370 по 530/570 гг., а их вариации известны

Рис. 4. Вещи из погребения 8/41 могильника Сахарная Головка в Юго-Западном Крыму

1–10 – по: Хайрединова , 2002. Рис. 2, 2 ; 4, 10 ; 5, 11 ; 8, 19–21

в погребениях позднего VI–VII в. некрополя Мокрая Балка (погр. 1 и 93) ( Мас-тыкова , 2009. С. 78, 222. Рис. 84, 1–3 ).

Близкой формы подвеска найдена, вместе с крестовидными фибулами позднего V–VI в., в погр. 30 некрополя Шапка-Абгыдзраху в Абхазии ( Трапш , 1971. Табл. XIII, 4 ).

Возможными позднеантичными прототипами листовидных подвесок являются предметы из погребения Лоо в районе Сочи, которое по лучковым фибулам датируется III в. ( Мастыкова , 2009. С. 78), а также некоторые черняховские подвески (см.: Гопкало , 2008. Табл. VII, подгруппа 1, 2 ).

Круглые подвески – медальоны (рис. 3, 1; 6, 7) относятся к числу широко распространенных. Они известны уже в позднеримское время (Черняхов: Петров, 1964. С. 112. Рис. 14, 9) и, скорее всего, имитируют монетные украшения (Гопкало, 2008. С. 61). Иногда они встречаются, как и в Новой Чигле, вместе с лунницами, например в некрополе Сингидунум (Singidunum) III, на территории современного Белграда, монетная подвеска с накладным ушком имеется в составе ожерелья вместе с трехрогой лунницей в погр. 79, периода D2/ D3: 430/440–460/470 гг. (Ivanišević, Kazanski, 2002. Р. 124, 136. Pl. VII, 79: 1, 2). В степном контексте эпохи переселения народов одна из наиболее ранних находок происходит из женского погребения гуннского времени Ленинск (курган 3, погр. 12), на Нижней Волге. Здесь обнаружено одиннадцать золотых пластинчатых подвесок, но они отличаются тем, что ушко изготовлено отдельно, из проволоки (Засецкая, 1994. С. 185. Табл. 33, 3).

Трехрогие лунницы (рис. 3, 3 ; 6, 6 ) тоже широко распространены в позднеримское время, а также в эпоху переселения народов. Часто это конские украшения, восходящие к римским прототипам ( Hagberg , 1957), но они хорошо представлены и в женском костюме в самых различных регионах. В частности, они имеются в составе убора богатых женских захоронений V в. на Среднем Дунае ( Каргопольцев, Бажан , 1993. Рис. 2, 15, 18–20 ). Однако для женского костюма кочевников гуннского и постгуннского времени они не характерны.

Лунница из Новой Чиглы имеет «сросшиеся» концы с небольшим треугольным выступом, в то время как значительная часть трехрогих лунниц имеет пельтовидную форму, с широким центральным выступом, практически сливающимся с окончаниями боковых выступов ( Hagberg , 1957. Fig. 1; Каргополь-цев, Бажан , 1993. Рис. 2, 4, 6, 9 ; 6, 3, 4, 7 ). На первый взгляд, лунница из Новой Чиглы напоминает украшения финно-угров, такие как, например, лунница из погр. 222 Варнинского могильника, в Удмуртии ( Каргопольцев, Бажан , 1993. С. 116. Рис. 4, 23 ; Родинкова , 2003. Рис. 2, 24 ). По Р. Д. Голдиной, это «шумящая» подвеска с пластинчатой основой (2012б. С. 401. Рис. 5, 46 ), т. е. принципиально иное украшение, отличающееся от «классических» лунниц. Подвеска из Удмуртии принадлежит варнинской стадии поломской культуры (конец VI – VII в.), соотносимой с горизонтом т. н. геральдических ременных гарнитур ( Голдина , 2012б. С. 401. Рис. 8). В. Е. Родинкова, вслед за Е. П. Казаковым, полагает, что варнинская подвеска является своего рода дериватом псевдопряжек, и также предлагает для нее сравнительно позднюю дату ( Родинкова , 2003. С. 16). Однако такая датировка не является единственно возможной для этого типа украшений. Подобную подвеску из погр. 43 могильника Коминтерн II у впадения Камы в Волгу ( Казаков , 1998. Рис. 32, 31 ) А. В. Богачев обоснованно относит к предге-ральдическому горизонту местных древностей, т. е. ко второй трети VI в. (2010. С. 158. Табл. I, часть 1).

Отдаленные дериваты этого типа подвесок известны и в контексте поздней фазы мощинской культуры, где они отнесены, на основании находок в Елшин-ском кладе, к периоду «геральдической» гарнитуры, поскольку в нем, по сообщению А. М. Воронцова, имеются предметы круга днепровских кладов типа Мартыновка (клад не опубликован, см. о нем: Воронцов , 2014. С. 318, 319; 2016. С. 228, 229). Надо отметить, что и в Елшинском кладе, и в кладе на городище Картавцево эти подвески находились вместе с ведерковидными подвесками ( Воронцов , 2013. Рис. 73, 8, 12 – 14 ; 2016. Рис. 26, 6, 9 ), последние везде в Европе датируются временем не позднее V в. ( Мастыкова , 2015. С. 62). В любом случае, подвески позднемощинского стиля очень отдаленно напоминают наши.

Нам представляется, что лунница из Новой Чиглы скорее является дериватом подвесок со «сросшимися» концами (композиция, представляющая

Рис. 5. Трехрогие лунницы с антропоморфной или зооморфной головой, окаймленной двумя клювами или звериными мордами

1, 2 – Босау; 3, 4 – Эйсбул; 5 – Вескень

1, 2 – по: Gelers et al ., 1977. Abb. 5, 1, 2 ; 3, 4 – по: Ørsnes , 1988. Taf. 95, 1, 2 ; 5 – по: Werner , 1962. Taf. 40, 2

собой антропоморфную или зооморфную голову, выродившуюся в небольшой треугольный выступ и окаймленную двумя клювами или звериными мордами) и непредназначена для прикрепления дополнительных «шумящих» подвесок. Особенно хорошо композиционная схема таких лунниц видна на рельефных изделиях V – первой половины VI в. – Эйсбул (Ejsbøl) в Дании или Вескень (Veszké-ny) в Венгрии ( Ørsnes , 1988. Taf. 95, 1, 2 ; Werner, 1962. Taf. 40, 2 ) (рис. 5, 3 – 5 ). Известны подобные лунницы и со штампованным декором ( Bitner-Wróblеwska , 2001. P. 92–95), например в погребениии V в. Босау (Bosau) в Северной Германии (рис. 5, 1, 2 ) ( Gelers et al. , 1977. Abb. 5, 1, 2 ). Видимо, лунница из Новой Чиглы является упрощенной формой именно этого типа украшений.

Янтарные бипирамидальные бусы удлиненной формы с неодинаковой формой поперечного сечения (рис. 3, 5, 6; 6, 4, 5)

Такие бусы известны на памятниках Северного Причерноморья. Например, в Боспорском некрополе10 янтарная бусина похожей формы была найдена в подбойной могиле 14.1904 г.

В Юго-Западном Крыму они обнаружены в склепе 10 могильника Карши-Баир II ( Ушаков, Филиппенко , 2006. Рис. 5, 5 – 14 ), который по наличию ранневизантийской пряжки с рифленым декором можно датировать второй половиной V – первой половиной VI в. ( Kazanski , 1994. P. 162–164).

На Северном Кавказе подобные бусы встречаются в позднеримское время и в начале средневековья. В Западном Предкавказье они известны на могильнике Широкая Балка в погр. 9 (середина IV – начало V в.), в погр. 15 (вторая половина III – начало V в.); в материалах VII в. некрополя Дюрсо; в Адыгее, в погр. 1, постгуннского времени, т. е. 430/470–530/570 гг., могильника у хут. Городской и, наконец, на Пашковском могильнике № 1 (г. Краснодар) в погр. 12.1948 г., также постгуннского времени, и в погр. 11.1949 г., предположительно, 530/550–570/600 гг. (см.: Мастыкова и др. , 2016. В печати; там же см. библиографию). В Центральном Предкавказье на могильнике Мокрая Балка подобная янтарная бусина была обнаружена в погр. 22, отнесенном к постгуннскому горизонту ( Мастыкова , 2009. С. 236, 237).

В Абхазии они известны в погр. 107 некрополя Цибилиум 1 и в погр. 290, 306 Цибилиум 2, стадии IV/10–11 абхазской хронологии, т. е. 530/550–640/670 гг.; в погр. 327 Цибилиум 2, датирующемся скорее началом стадии IV/10–11: 530/550–600 гг.; в погр. 336, стадии IV/9 – начало стадии IV/10–11: 450–600 гг. ( Воронов , 2003. Рис. 51, 27 ; 136, 25 ; 141, 13 ; 150, 14 ; 156, 30 ; Kazanski, Mas-tykova , 2007. P. 47, 59).

Встречаются такие украшения и на территории Среднего Подунавья. Например, в Сербии, на могильнике Сингидунум-III в погр. 2 и 8 ( Ivanišević et al ., 2006. P. 64, Type 10, 12 ; Fig. 66, 19, 21 ), времени от 480–500/510 по 540–560 гг. (Ibid. Р. 103, 104), а также в Южной Моравии, на лангобардском некрополе Лужице (Lužice) в погр. 94 второй половины VI в. ( Tejral , 2011. S. 69; Klanica, Klanicová , 2011. S. 287, 288. Taf. 72, 5a ).

Таким образом, янтарные бипирамидальные удлиненные бусы с неодинаковой формой поперечного сечения существовали как в широком географическом, так и в широком хронологическом диапазоне – со второй половины III в. по вторую половину VII в. Но более всего они характерны для постгуннского времени, т. е. 430/470–530/570 гг.

Стеклянная сине-фиолетовая бипирамидальная бусина удлиненной формы (рис. 3, 4; 6, 3).

Стоит сразу оговориться, что такие бусы редки, при этом в приведенных параллелях изделия имеют иногда другое количество граней и другие, немного укороченные, пропорции.

-

10 ОАВЕС ГЭ. Инв. № 1820/116.

Так, бипирамидальные бусы известны в Юго-Западном Крыму на могильнике у с. Лучистое:

погребение 12 (слой 3) в склепе 38 (судя по иллюстрации, 4-гранная или, возможно, 6-гранная бусина), отнесенное авторами к концу VI – второй четверти VII в. ( Айбабин, Хайрединова , 2008. С. 113. Рис. 19, 10 . Табл. 149, 2b );

погребение 3 в склепе 77 (7-гранная бусина), датированное второй четвертью VII в. ( Айбабин, Хайрединова , 2014. С. 39, 121. Табл. 190, 2 );

в слое 2 склепа 80 (вероятно, 4-гранная бусина), для этого слоя хронологически показательна византийская пряжка типа «Сиракузы», характерного для рубежа VI/VII – середины VII в. ( Schulze-Dörrlamm , 2002. S. 171–179; Chajredinova , 2010. S. 69–76. Abb. 6–10; Eger , 2010. P. 135. Pl. 15), и литой наконечник ремня, типичный для VII в. ( Айбабин, Хайрединова , 2014. С. 31, 130. Табл. 207, 6 ).

В Западном Предкавказье 4-гранная бусина известна в погр. 3.1948 г., постгуннского времени, Пашковского могильника № 1 ( Мастыкова и др. , 2016. В печати).

В Прикамье, на памятниках неволинской культуры (Сылвенско-Иренское поречье) бипирамидальные 4-гранные бусы, выделенные в группу IVA54, отнесены к VI – началу IX в. ( Голдина , 2012а. С. 292. Рис. 7, IVA54 ).

Надо отметить, что бипирамидальные бусы из синего стекла фиксируются уже в римское время на памятниках центральноевропейского Барбарикума. Согласно классификации М. Темпельманн-Мончыньской, это тип 123 в группе XIII ( Tempelmann-Mączyńska, 1985. S. 35, 36. Taf. 2, 123 ).

Шестигранные бусы отмечены В. Б. Ковалевской на некрополе Дюрсо в контексте V–VI вв., в Чуфут-Кале VIII в., в склепе А-1 в Узень-Баше VIII–IX вв. (2000. С. 25).

Итак, бусы из синего стекла бипирамидальной удлиненной формы, как мы видим, встречаются нечасто. Конечно, некоторые из них остались нам неизвестны, но тем не менее даже приведенные немногочисленные аналогии показывают, что данный тип бус имел большой территориальный разброс, а граненая форма, по всей видимости, существовала на протяжении достаточно длительного времени.

* * *

Подведем итоги. Во впускном погребении кургана № 20 могильника у с. Новая Чигла на левобережье Среднего Дона был захоронен, вероятнее всего, мужчина 35–44 лет. Дата этого захоронения определяется содержащимся в нем набором вещей и охватывает промежуток времени от второй трети V по первую

Рис. 6. Предметы погребального инвентаря из захоронения кургана № 20 могильника у с. Новая Чигла

1, 2 – серьги; 3–5 – бусы; 6 – лунница; 7 – круглая подвеска; 8 – фрагмент пряжки; 9 – листовидная подвеска; 10 – лепной сосуд

1 – бронза; 2 – многокомпонентный сплав; 3 – стекло; 4, 5 – янтарь; 6, 7, 9 – серебро; 8 – железо; 10 – керамика половину VI в., т. е. финальную фазу гуннского и раннюю фазу постгуннского времени в степях Восточной Европы. Следует подчеркнуть, что предметы, положенные покойному, в целом более характерны для женского убора (ожерелье из бус и подвесок). Серьги не входили в состав убора и были, скорее всего, заупокойным «даром», поскольку лежали возле бедра погребенного.

По погребальному обряду захоронение в Новой Чигле, казалось бы, должно принадлежать степным кочевникам. В то же время погребальный инвентарь – серьги с полиэдрическими окончаниями и металлические пластинчатые подвески в ожерелье – больше свойственен для варварского оседлого населения. Вполне возможно, что к кругу подобных захоронений относится и погребение в урочище «Терны» на Нижнем Дону (см. выше), часть погребального инвентаря которого (листовидная подвеска, полиэдрические серьги, янтарные удлиненные бусы) повторяет набор вещей в Новой Чигле. В целом вещевой инвентарь этого нижнедонского погребения, как и рассматриваемого нами среднедонского, также типичен для оседлого населения. Не исключено, что данные комплексы отражают феномен симбиоза между оседлым и кочевым населением бассейна Дона.

Интересно отметить следующее наблюдение – в эпоху Великого переселения народов некоторые общие элементы материальной культуры, в первую очередь связанные с женским костюмом, распространяются на степной периферии у самых разных оседлых народов, явно не имевших между собой прямых контактов. При этом те же элементы редки или вовсе отсутствуют в контексте степных древностей. Можно назвать в качестве примера полиэдрические серьги, двупластинчатые фибулы восточногерманской традиции, некоторые типы металлических зеркал с центральным ушком, антропоморфные фигурки, калачевидные серьги. Эти вещи в большей или меньшей степени распространены у оседлого населения на Северном Кавказе, в Северном Причерноморье, в Среднем Поволжье, на Южном Урале и даже в Восточном Приаралье в V–VI вв. Данный феномен никем подробно не изучался, тем не менее он очевиден и требует осмысления.

Список литературы Погребение эпохи великого переселения народов на левобережье Среднего Дона

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2008. Могильник у села Лучистое. Т. I: Раскопки 1977, 1982-1984 годов. Симферополь; Керчь: АДЕФ-Украина. 334 с. (Боспорские исследования; вып. 4.)

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2014. Могильник у села Лучистое. Т. II: Раскопки 1984, 1986, 1991, 1993-1995 годов. Симферополь; Керчь: Деметра. 400 с. (Боспорские исследования; вып. 14.)

- Арсеньева Т. М., Безуглов С. И., Толочко И. В., 2001. Некрополь Танаиса: Раскопки 1981-1995 гг. Москва: Палеограф. 274 с., табл.

- Атаев Д. М., 1963. Височные привески с четырнадцатигранником//СА. № 3. С. 231-236.

- Березуцкий В. Д., 2015. Отчет об охранных раскопках курганов в Воронежской области в 2015 г.//Архив ИА РАН. Б/н.

- Богачев А. В., 2010. В поисках стиля: состав и хронология комплексов с пряжками предгеральдических форм//Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (вопросы межэтнических контактов и межкультурного взаимодействия/Отв. ред. Д. А. Сташенков. Самара: СОИКМ. С. 155-168.

- Богачев А. В., 2016. Серьги с многогранником V-VII вв. на Средней Волге и в Предуралье (к вопросу о гото-аланском присутствии в регионе)//Вояджер: мир и человек. Самара. № 6. С. 7-56.

- Борисова В. В., 1959. Могильник у высоты «Сахарная головка». (По раскопкам и разведкам 1951 и 1953 годов)//Херсонесский сборник. Симферополь: Крымиздат. Вып. V. C. 169-190.

- Воронов Ю. Н., 2003. Могилы апсилов: Итоги исследований некрополя Цибилиум в 1977-1986 годах. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН. 348 с.

- Воронцов А. М., 2013. Культурно-хронологические горизонты памятников II-V веков на территории Окско-Донского водораздела. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». 173 с.