Погребение с бронзовым топором-молотом из Андреевского кургана на Ставрополье

Автор: Кореневский С.Н., Прокофьев Р.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации погребения 19 с бронзовым топором-молотом из кургана 1 у пос. Андреевского близ г. Георгиевска на севере района Кавказских Минеральных Вод. Памятник раскопан Р. В. Прокофьевым. Захоронение является основным для второй насыпи кургана, возведенного ранее над захоронениями долинского варианта майкопско-новосвободненской общности. Топор-молот из п. 19 украшен литым орнаментом. Погребение имеет радиоуглеродную дату -третья четв. III тыс. до н. э. В статье приводятся аналогии топору-молоту в Предкавказье и в степном Поволжье. Проводится анализ орнаментов этих топоров-молотов и делается вывод об их символическом значении как топоров-скипетров. Производство такого типа оружия связывается с Центральным Предкавказьем.

Средний бронзовый век, катакомбная культура, курган, комплекс, элита, погребение, топор, символика, украшение, орнамент, культ

Короткий адрес: https://sciup.org/143176006

IDR: 143176006 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.207-223

Текст научной статьи Погребение с бронзовым топором-молотом из Андреевского кургана на Ставрополье

Рис. 1. Карта находок бронзовых орнаментированных топоров-молотов

1 – окрестности г. Нальчик; 2 – г. Георгиевск; 3 – курган у с. Большая Дмитриевка; 4 – сел. Лошкуты; 5 – курган Андреевский 1; 6 – курган у пос. Черноморский

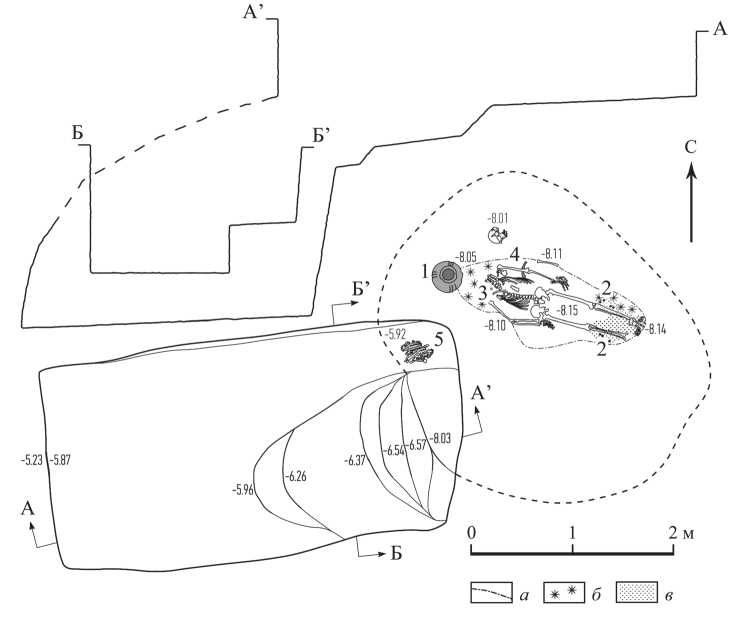

Рис. 2. Курган Андреевский 1, погребение 19. План

Условные обозначения : а – коричневый тлен; б – древесный уголь; в – охра

1 – лепной сосуд; 2 – бронзовые бусы; 3 – серебряная серьга; 4 – бронзовый топор; 5 – кости животных

Погр. 19 было впущено в край полы первоначальной насыпи кургана в 18 м к югу от его центра. Оно было совершено в катакомбе (рис. 2), пятно впускной ямы которой прослежено в материке с уровня 5,11 м от R0. Дно находилось на глубине – 8,16 м. Входная яма имела подпрямоугольные очертания (4,1 × 2,2 м) и длинной осью была ориентирована по линии ВСВ–ЗСЗ. Стенки ямы были прямыми, северная чуть наклонена ко дну. Дно ровное с легким уклоном к востоку, в сторону камеры. Вход в камеру был устроен в юго-восточном углу колодца в виде подовального (2,1 × 1,3 м) углубления с двумя невысокими наклонными ступеньками (рис. 2).

На дне в северо-восточном углу колодца у входа в камеру кучкой сложены череп и кости ног трех особей овцы или козы домашней1.

Камера катакомбы имела овальную форму (3,35 × 2,8 м). Длинной осью она была ориентирована по линии ССЗ–ЮЮВ. Располагалась к СВ от входного колодца, асимметрично – под углом относительно его длинной оси. Стенки камеры плавно сужаются кверху, образуя свод, высота которого при входе в камеру составляет 2,16 м. Размеры камеры позволяют рассматривать ее как просторный погребальный зал.

Погребение было совершено в северной части камеры на подстилке овальной формы (1,9 × 0,8 м). Рыхлый темно-коричневый тлен подстилки толщиной до 2–3 мм местами содержал розоватые меловые включения. Особенно многочисленны эти включения были под грудной клеткой погребенного, где мощность тлена подстилки достигала 1 см. На тлене встречены мелкие плотные комки черного гумуса (ила?) и вкрапления отдельных мелких угольков. Посыпка более крупного угля отмечена на западном крае подстилки в районе головы погребенного и у его левой голени. Под костяком темно-коричневый тлен перекрыт тонким слоем светло-коричневого волокнистого тлена. В районе ног погребенного под подстилкой на дне камеры прослежен белесый камышовый тлен мощностью до 2 мм.

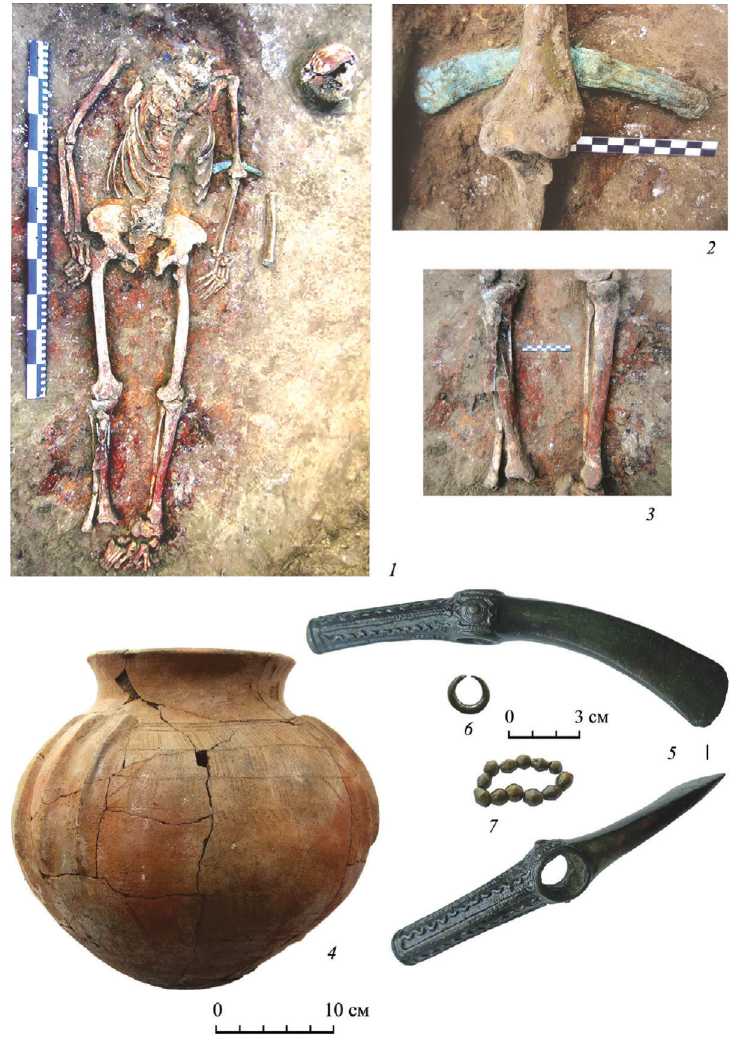

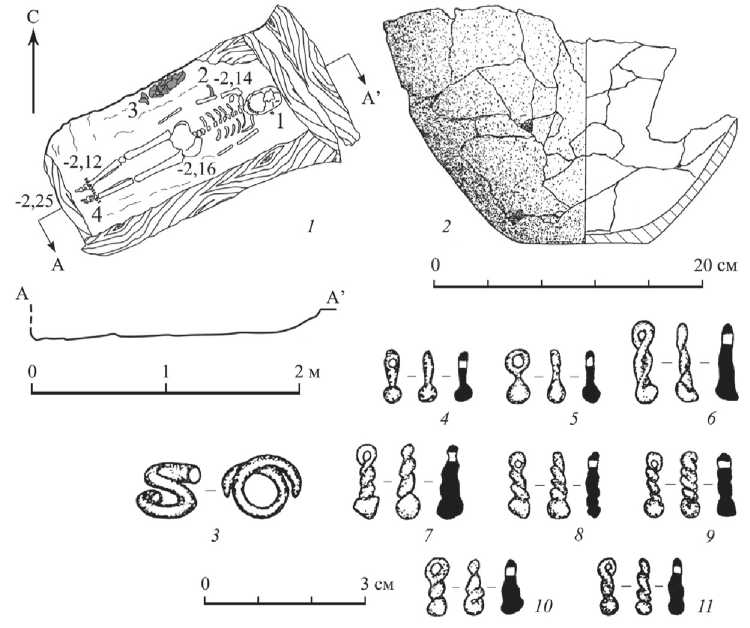

Погребенный мужчина возрастом 30–35 лет2 был положен вытянуто на спине, головой на ЗСЗ (рис. 3: 1 ). Череп значительно смещен к ССВ относительно своего естественного положения и залегал в 0,1 м выше дна камеры. Руки вытянуты вдоль тела, правая чуть согнута в локте, кисти – у тазобедренных суставов. Левая лучевая кость смещена к С. Ноги вытянуты, голени, стопы и прилегающие к ним участки подстилки густо посыпаны красной краской (охрой?) (рис. 3: 3 ).

Инвентарь:

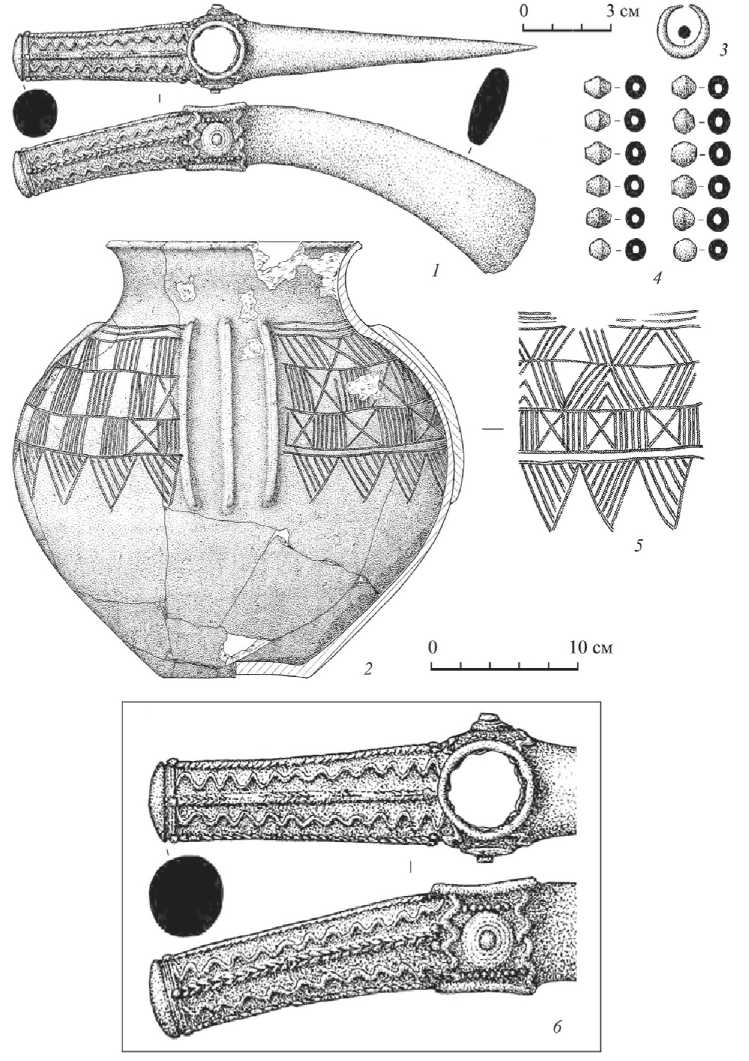

У западного края подстилки на дне камеры устьем вверх стоял лепной сосуд (рис. 3: 4 ; 4: 2 ). Тесто рыхлое с примесью мелкого угловатого кварцевого и темного минерального песка, местами встречаются красноватые минеральные включения. Внешняя поверхность оранжево-светло-коричневая, внутренняя – серовато-светло-коричневая.

Венчик прямой, мягко отогнут наружу, верхний край валикообразно расширен и уплощен. Шейка длинная, плавно изогнутая. Плечики округлые. Тулово шаровидной, сужающейся книзу формы. Переход нижней части стенки в плоскость чуть вогнутого дна скруглен.

От основания шейки до максимального диаметра тулова сосуд орнаментирован тремя симметрично расположенными группами из трех вертикальных высоких налепных валиков. Пространство между группами валиков покрыто сложным орнаментом, выполненным двухрядной тесьмой (рис . 4: 5 ). Верхний его край на уровне верхнего окончания валиков обозначен тремя горизонтальными рядами тесьмы. Нижний ярус орнамента составляют один-два горизонтальных ряда тесьмы, с которой до уровня нижнего края валиков вершинами вниз свисают косо

Рис. 3. Курган Андреевский 1, погребение 19

1 – костяк погребенного, вид с В; 2 – бронзовый топор под левой плечевой костью погребенного, вид с В; 3 – посыпка охрой и бронзовые бусы y ног погребенного, вид с В; 4 – лепной сосуд; 5 – бронзовый топор; 6 – серебряная серьга-подвеска; 7 – бронзовые бусы

10 см

3 см

Рис. 4. Курган Андреевский 1, погребение 19. Инвентарь

1 – бронзовый топор; 2 – лепной сосуд; 3 – серебряная серьга-подвеска; 4 – бронзовые бусы; 5 – орнамент на сосуде; 6 – орнамент на топоре

заштрихованные треугольники. Три основные орнаментальные зоны в пространстве между группами валиков разделены двумя рядами тесьмы на три горизонтальных пояса. В первой зоне эти пояса поделены на чередующиеся в шахматном порядке ячейки, заполненные косыми крестами или вертикальной штриховкой. Во второй орнаментальной зоне нижний пояс составлен также из заполненных косыми крестами или вертикальной штриховкой ячеек, но верхний и средний ряд на ячейки не разделены, а заполнены группами из четырех – семи разнонаправленных наклонных полос, создающих подобие остроугольного горизонтального зиг-зага. В третьей зоне чередуются пустые и вертикально заштрихованные ячейки, причем в крайние пустые ячейки нижнего и среднего пояса вписаны косые кресты, как в первой зоне. Горловина сосуда, как снаружи, так и изнутри, покрыта слабым сплошным горизонтальным полосчатым лощением. Диаметры горшка таковы: венчика – 17, 3 см, тулова – 30 см, дна – 10 см. Высота сосуда – 27,7 см. Объем установлен экспериментально и равен 10,8 л.

С внешней стороны правой и левой берцовых костей погребенного найдены бронзовые бусы (рис. 3: 3, 7 ; рис. 4: 4 ). Они были бочонковидной (5 ед.) или усе-ченно-биконической формы (7 ед.). Поверхность большинства их заполирована, на некоторых экземплярах заметны следы дополнительной обработки абразивом. Размеры: длина 0,7–0,9 см, диаметр 0,7–0,8 см.

Справа от позвонков шейного отдела позвоночника погребенного лежала серебряная подвеска или серьга (рис. 3: 1, 6 ; 4: 3 ). Подвеска, так называемый «калачик», имеет вид округлого кольца с разомкнутыми заостренными концами, в сечении округлая. Размеры подвески: 1,8 × 1,7 × 0,4 см.

Под нижним концом левой плечевой кости погребенного находился бронзовый топор-молот , лезвием обращенный к Ю (рис. 3: 1, 2, 5 ; 4: 1 ). В проушине сохранился небольшой фрагмент деревянной рукояти. Длина топора – 17,8 см. Обушная часть имеет удлиненно-цилиндрическую форму диаметром 1,5 см со скругленным окончанием. Отверстие для насада почти круглое с незначительным расширением, его внутренний диаметр составляет 1,5 см. Клин топора плавно расширяется к лезвию шириной 3,0 см.

Топор богато украшен рельефным орнаментом. В основе орнамента лежат волнистые линии-змейки, прямые шнуровые линии и выступы в виде шишечек. Окончание обушного стержня специально выделено желобом и отделено кольцевидным бортиком с четырьмя симметрично расположенными дисковидными бугорками. От этих бугорков к проушине проходят четыре продольных валика, выполненных в виде тонкой двойной веревочки. Мелкий веревочный орнамент отлит не вполне четко и на большей части поверхности валиков не просматривается. У втулки боковые валики завершаются парой дисковидных бугорков, верхний и нижний валики таких бугорков не имеют. Между валиками отлиты продольные волнистые линии-змейки.

Втулку топора с боков ограничивает вертикальный волнистый орнамент змейками, сверху и снизу соединенный горизонтальным точечным валиком. По центру проушины располагается крупный выступ дисковидной формы, окруженный низким трехрядным концентрическим ободком. Лезвийная часть топора гладкая, без орнамента.

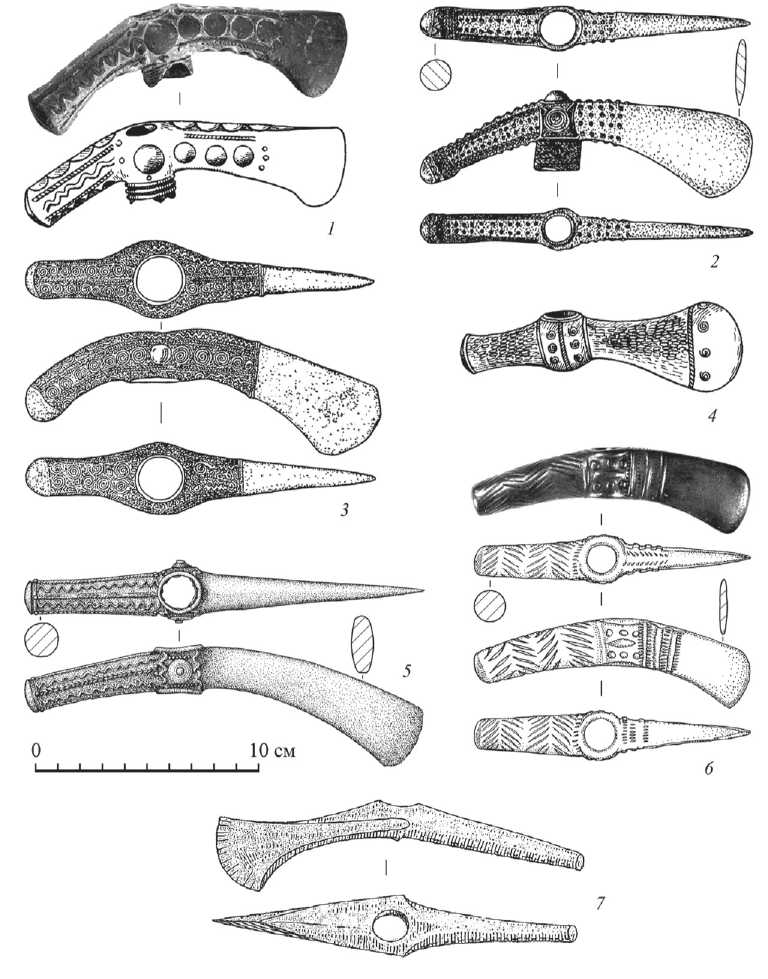

Дата погребения – Кi-19540: 3890 ± 60 BP, 2466–2237 BC. Рассматриваемое орудие входит в ряд бронзовых топоров-молотов Предкавказья, имеющих несколько группировок. Уникальной находкой в этой серии является неорнаменти-рованный изящный топор-молот из ст. Андрюковской ( Марковин, 1994. С. 280. Табл. 86: 4 ) (рис. 5: 7 ). Топоры типа находки в Андреевском кургане более многочисленны. Их объединяет в одну группу наличие орнамента на обушной части (а иногда и на клине) орудия. Эти изделия распадаются на два варианта.

Первый вариант – без выделенной снизу трубчатой втулки, второй вариант имеет снизу выделенную втулку. В первый вариант входят находки из окрестностей г. Нальчика (рис. 5: 1 ) ( Марковин , 1960. С. 35. Рис. 6: 5 ; 1994. С. 280, 281. Табл. 86: 3 ) и из разрушенного погребения(?) у г. Георгиевск Ставропольского края (рис. 5: 2 ) ( Кияшко , 2002. С. 225. Табл. XV: 7 ).

Второй вариант включает в себя топоры-молоты из п. 19 Андреевского кургана (рис. 5: 5 ), п. 1 к-на 2 у п. Черноморский Северского района Краснодарского края (рис. 5: 6 ) ( Тарабанов, 1984; 1990. С. 41, 42. Рис. 15: 1 ), п. 1 к-на 4 у с. Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области (рис. 5: 3 ) ( Матюхин , 1992. С. 50, 51. Рис. 1: 2 ) и из сел. Лошкуты в Кабардино-Балкарии (рис. 5: 4 ) ( Марковин , 1960. С. 35. Рис. 6: 4 ; 1994. С. 280, 281. Табл. 86: 2 ).

В целом ареал этой группы связан с Центральным Предкавказьем: равнинной частью Кабардино-Балкарии, Ставропольем, Закубаньем. Одна находка происходит из Саратовского Поволжья. Подборку топоров-молотов, украшенных орнаментом, уже опубликовал А. А. Клещенко в 2018 г. ( Клещенко , 2018). Сейчас она получает новое наполнение источниками.

Помимо уже описанного погребения 19 из кургана Андреевский 1 известны еще два комплекса с орнаментированными бронзовыми топорами.

Курган 2 у пос. Черноморский Северского района Краснодарского края имел высоту 1,6 м и диаметр 34 м. Погребение 1 было впускным в насыпь основного захоронения, принадлежащего северокавказской культуре. Оно было совершено в яме размером 1,9 × 1,2 м, ориентированной по оси ЮЗ–СВ. Стенки ямы сохранились на высоту от 0,17 до 0,25 м. Погребальное сооружение представляло собой сруб: стенки ямы были обложены бревнами, дно выстлано продольными плахами. Скелет лежал на спине вытянуто, головой был ориентирован на СВ (рис. 6: 1 ). Сохранность костей очень плохая. Череп нижней челюстью опирался на верхние кости грудной клетки.

Находки в погребении таковы. У черепа, слева у височной кости, найдена золотая подвеска в два оборота с уплощенными концами, диаметром 1,2 см (рис. 6: 3 ). Вдоль правой плечевой кости лежал бронзовый топор-молот длиной 12,2 см. Диаметр отверстия втулки – 1,3 см. Ширина лезвия – 2,8 см. Топор орнаментирован по обушной части, втулке и прилегающей к втулке части клина. Обушная часть отделена от втулки выпуклым поперечным бортиком и покрыта углубленным елочным орнаментом. На боковинах втулки – выпуклый орнамент в виде трех горизонтальных валиков, между которыми находятся два ряда из трех полусферических бугорков. Лезвийная часть отделена от втулки тремя поперечными валиками и рядами коротких насечек, на спинке расположенных в елочном порядке (рис. 5: 6 ).

Рис. 5. Бронзовые топоры-молоты с орнаментом «андреевского типа»

1 – окрестности г. Нальчик (по: Марковин , 1960; Бронзовый век…, 2013); 2 – разрушенное погребение (?) г. Георгиевск (по: Кияшко , 2002); 3 – п. 1 к. 4 «Большая Дмитриевка II» (по: Матюхин , 1992); 4 – сел. Лошкуты (по: Марковин , 1960); 5 – п. 19 «Андреевский 1» (по: Прокофьев , 2019); 6 – п. 1, к. 2 у пос. Черноморский (по: Тарабанов , 1990); 7 – ст. Андрюковская (по: Марковин , 1994)

Рис. 6. Курган 2 у пос. Черноморский, погребение 1 (по: Тарабанов , 1990)

1 – план погребения ( условные обозначения : 1 – золотая подвеска; 2 – бронзовый топор; 3 – лепная жаровня; 4 – бронзовые подвески); 2 – лепная жаровня; 3 – золотая подвеска; 4–11 – бронзовые подвески

В области ступней найдены бронзовые подвески: 17 шнуровидных (рис. 6: 6–11 ), 4 каплевидных (рис . 6: 5 ) и одна подвеска-стерженек (рис . 6: 4 ). Последний набор характерен для украшений ног погребенных позднеямной и северокавказской культур среднего бронзового века Предкавказья ( Кореневский , 1990. С. 59)

У северо-западной стенки могильной ямы была поставлена жаровня, изготовленная из нижней части крупного плоскодонного сосуда. Высота жаровни – 15 см, диаметр дна –11 см (рис. 6: 2 ).

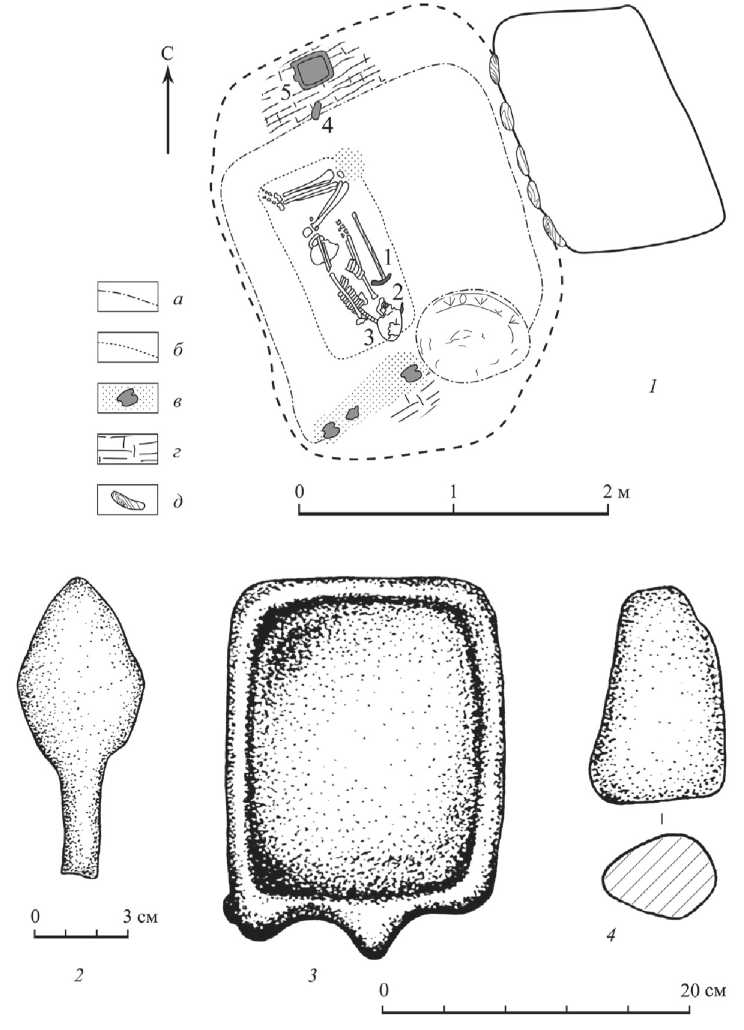

Курган 4 у с. Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области был небольшим. Его высота – 0,36 м, диаметр – 18 м. Единственное исследованное в нем погребение (№ 1) было совершено в катакомбе. Входная яма имела подпрямоугольную форму (1,6 × 1,1 м) и ориентирована по оси ССЗ–ЮЮВ. Яма была забита глиной. В западной ее стенке был устроен вход в камеру, прикрытый деревянными плашками. Камера подпрямоугольных очертаний (2,6 × 2 м), длинной осью ориентирована параллельно входному колодцу.

Скелет взрослого человека лежал в скорченном положении на правом боку, головой на ЮЮВ. Корпус был завален на спину. Руки вытянуты вдоль туловища. Кости слабо согнутых в коленях ног упали направо. Череп несет следы деформации.

На большей части площади камеры прослежен коричневый тлен, а поверх него под костяком – черный тлен еще одной подстилки. Под северной и южной стенками дно камеры за пределами коричневого тлена было устлано берестой. Посыпка охрой прослежена у колен и за черепом. Причем за черепом пятно охры имело форму стопы и на нем лежало четыре охристых лепешки (рис. 7: 1 ).

К востоку от черепа погребенного обнаружен овальной формы кожаный коврик. На нем красной краской был нанесен орнамент в виде ряда последовательно чередующихся овалов и елочек, обрамленного двумя концентрическими окружностями. За черепом найдены четыре охристые лепешки, а под правым виском погребенного – бронзовый листовидный кинжал с черенком (рис. 7: 2 ).

Вдоль правой руки покойного лежал бронзовый топор с длинной (около 60 см) деревянной рукоятью. Топор украшен литым орнаментом, расположенным на обушной части, втулке и на части клина перед втулкой. Орнамент состоял из рядов спиралей, змеек, а также линий шнура. Отверстие втулки для насада имело диаметр 2 см (рис. 5: 3 ).

На берестяной подстилке у северной стенки камеры стояла хорошо заполированная ступка-жертвенник из розового камня (мрамора?) подпрямоугольной формы с углублением на одной из сторон и с тремя выступами на торце (рис. 7: 3 ). К югу от ступки лежал каменный пест (рис. 7: 4 ). За черепом погребенного найден кварцитовый скол.

Рассмотренные выше погребения с топорами относятся к разным культурным группам среднего бронзового века Предкавказья и Среднего Поволжья: к северокавказской культуре (курган у пос. Черноморский в Закубанье); к катакомбным культурам Центрального Предкавказья с вытянутым обрядом захоронения (Андреевский курган) и степного (Саратовского) Поволжья (курган у с. Большая Дмитриевка). Все эти комплексы выделяются среди многих прочих могил без оружия наличием престижных украшений или предметов быта или культа, таких как золотая и серебряная подвески головных украшений, необычно крупная каменная ступка прямоугольной формы.

Маркировка головного убора погребенных подвесками из золота и серебра в эпоху средней бронзы Предкавказья (III – начало II тыс. до н. э.) – после исчезновения племен майкопско-новосвободненской общности – является показателем особого статуса умерших сородичей ( Кореневский , 2019). Что могло означать такое выделение и была ли это могила некоего вождя, военного лидера, просто уважаемого воина, военного бигмена, человека знатного рода и т. п., однозначно сказать трудно. Пока можно лишь отметить, что маркировка головного убора подвесками-колечками из золота и серебра встречается в контексте разных культур подвижных скотоводов и земледельцев Северного Причерноморья и Предкавказья. Их находят в погребениях и мужчин, и женщин ( Кореневский, 2019; Иванова , 2019). В числе таких комплексов с золотыми или серебряными подвесками неоднократно отмечены могилы с бронзовыми топорами, как, например, захоронение в катакомбе (п. 2 к-на 5) могильника Нижняя Добринка-II

Рис. 7. Большая Дмитриевка II, курган 4, погребение 1 (по: Матюхин , 1992; Кияшко , 2002)

1 – план погребения ( условные обозначения : а – коричневый тлен; б – черный тлен; в – охра; г – береста: д – деревянные плахи; 1 – бронзовый топор; 2 – бронзовый нож; 3 – кварцитовый отщеп; 4 – каменный пест; 5 – каменная ступа); 2 – бронзовый нож; 3 – каменная ступа; 4 – каменный пест

( Шинкарь , 2020), и даже с каменными булавами (Чограй IX, к. 5, п. 5) ( Андреева , 2014. С 240. Рис. 88). Не исключено, что подобная символика головного убора (с золотыми и серебряными украшениями) в погребениях с оружием отражала почитаемый в обществе воинский ранг человека и важное значение воинского статуса сородича в обществе, где война играла большую роль в повседневной жизни.

Рассмотренная серия бронзовых топоров-молотов обращает на себя внимание, прежде всего, своими орнаментами. И сразу возникает вопрос, зачем надо было так тщательно и пышно украшать оружие, и без того вполне пригодное к использованию. По крайней мере, изящный топор-молот из кургана у ст. Ан-дрюковской (рис. 5: 7 ) таких орнаментов не имеет и не теряет без них своих боевых качеств. Для ответа на поставленный вопрос обратимся к анализу орнаментов на рассмотренных топорах-молотах.

На всех орудиях нашей серии орнаменты представлены литыми оттисками тонкого шнура, елочками, выпуклинами-шишечками, концентрическими кругами. Подобный набор орнаментальных элементов очень хорошо знаком по типичным культовым подвескам и украшениям эпохи среднего бронзового века Предкавказья, таким как бронзовые молоточковидные Т- и У-образные булавки, литые бляхи с двумя отверстиями, литые пронизи ( Кореневский , 1984. С. 284, 285). Все эти предметы культа и декора костюма в погребениях Кавминводской группы, Центрального Предкавказья и в комплексах Верхнего Прикубанья связаны с женскими захоронениями ( Кореневский , 1990. С. 81, 82). Новые находки в Кабардино-Балкарии не противоречат такому заключению ( Клещенко, Атабиев , 2016).

Следовательно, упомянутые выше элементы орнамента могли быть показателями женского культа, который возможно трактовать как культ плодородия. Появление подобных орнаментов на топорах позволяет думать, что орнаменты на оружии могли символизировать магию этого культа или подобных верований. Владелец же топора с таким орнаментом превращался в носителя особой силы возрождения Природы, что могло совмещаться с его высоким общественным положением среди соплеменников.

Еще одна интересная деталь в орнаментации топоров связана с украшением втулки округлыми выпуклинами, которые так напоминают глаз птицы. Не связана ли такая деталь орнамента с зооморфизмом форм этого оружия?

Таким образом, бронзовые топоры-молоты, украшенные литыми орнаментами, помимо своих прямых функций оружия рубящего и оглушающего действия выполняли функцию жезлов-скипетров. Они были связаны с символикой культа плодородия. К такой же культовой сфере могли быть причастны и обычные однолезвийные втульчатые топоры, корпус которых был покрыт похожими орнаментами. Об этом свидетельствует находка топора группы 2,11 эпохи среднего бронзового века из Кабардино-Балкарии ( Кореневский , 1981. С. 28. Рис. 6: 9 ). Центр производства столь богато украшенных литыми орнаментами топоров-молотов и обычных топоров с трубчатой втулкой ограничен терскими районами Предкавказья.

Истоки связи символики бронзового топора с культом плодородия могут в Предкавказье уходить в большую древность, в эпоху IV тыс. до н. э., обоснованием чему могут послужить находки бронзовых топоров c орнаментом в виде елочек или выпуклин, у племен новосвободненской группы майкопско-новосво-бодненской общности (Мунчаев, 1994. Табл. 47: 5, 6).

Характерные для северокавказской культуры украшения из сплавов на медной основе с веревочным орнаментом, различные паркетные орнаменты на керамике и украшениях майкопско-новосвободненской общности, орнаменты в стиле Древа Жизни ( Кореневский , Юдин , 2020), несмотря на разницу в формах передачи своего знакового значения, одинаково могут указывать на отражаемую в орнаментах на вещах символику возрождения.

С другой стороны, сочетание символики воинского статуса с символикой плодородия для мужчин как конвергентное явление имеет значительно более глубокую историю и находит свои примеры среди утвари могилы 43 выдающегося по богатству захоронений Варненского некрополя эпохи энеолита, в котором представлены и оружие, и украшения головного убора золотыми бляшками – символами богини плодородия ( Кореневский , 2018. С. 91–125).

Список литературы Погребение с бронзовым топором-молотом из Андреевского кургана на Ставрополье

- Андреева М. В., 2014. Восточноманычская катакомбная культура. М.: Таус. 272 с.

- Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое – первое тысячелетия до н. э.: каталог выставки / Под ред. Ю. Ю. Пиотровского. СПб.: Чистый лист. 648 с.

- Иванова С. В., 2019. Миграции населения ямной культуры: социальный аспект // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V–III тыс. до н.э. / Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т. С. 130–138.

- Кияшко А. В., 2002. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. 268 с.

- Клещенко А. А., 2018. Каменные втульчатые топоры эпохи средней бронзы Предкавказья: классификация и хронология // Археологические памятники и межкультурные феномены энеолита и бронзового века / Отв. ред. М. В. Андреева. М.: ИА РАН. С. 154–252.

- Клещенко А. А., Атабиев Б. Х., 2016. Исследования курганной группы Кёнделенская-I в Эльбрусском и Баксанском районах Центрального Предкавказья в контексте окружающих территорий Кабардино-Балкарской Республики // АО 2014 г. М.: ИА РАН. С. 232–234.

- Кореневский С. Н., 1981. Втульчатые топоры – оружие ближнего боя эпохи средней бронзы Северного Кавказа // Кавказ и Средняя Азия в древности и в средние века / Ред. Б. А. Литвинский. М.: Наука. С. 20–41.

- Кореневский С. Н., 1984. Новые данные о металлообработке докобанского периода в Кабардино-Балкарии // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972–1979 гг. Т. 1. Нальчик: Эльбрус. С. 284–299.

- Кореневский С. Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М.: Наука. 174 с.

- Кореневский С. Н., 2018. Символика богини плодородия и символы войны (по материалам V–III тыс. до н. э. Подунавья и Переднего Востока) // Археологические памятники и межкультурные феномены энеолита и бронзового века / Отв. ред. М. В. Андреева. М.: ИА РАН. С. 91–125.

- Кореневский С. Н., 2019. Комплексы с золотыми украшениями IV–III тыс. до н. э. из района Кавказских Минеральных Вод // АЭАЕ Т. Т. 47. № 2. С. 24–32.

- Кореневский С. Н., Прокофьев Р. В., 2020. Майкопские погребения Андреевского кургана // SP. № 2. С. 83–181.

- Кореневский С. Н., Юдин А. И., 2020. Две редкие находки с поселений майкопско-новосвободненской общности в Причерноморье // АЭАЕ. Т. 48. № 2. С. 27–35.

- Марковин В. И., 1960. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тыс. до н. э.). М.: АН СССР. 151 с. (МИА; № 93.)

- Марковин В. И., 1994. Северокавказская культурно-историческая общность // Эпоха Бронзы Каказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа / Отв. ред.: К. Х. Кушнарева, В. И. Марковин. М.: Наука. С. 254–286. (Археология.)

- Матюхин А. Д., 1992. Исследование курганов у с. Большая Дмитриевка // Древности Волго-Донских степей. Вып. 2. Волгоград: Перемена. С. 49–53.

- Мунчаев Р. М., 1994. Майкопская культура // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа / Отв. ред.: К. Х. Кушнарева, В. И. Марковин. М.: Наука. С. 158–225. (Археология.)

- Прокофьев Р. В., 2019. Отчет об археологических раскопках курганного могильника «Андреевский 1» в Советском районе Ставропольского края в 2017 году. Ростов-на-Дону // Архив ИА РАН.

- Тарабанов В. А., 1984. Отчет о исследовании археологических памятников на землях подсобного хозяйства завода «Сатурн» Северского района Краснодарского края. Краснодар // Архив ИА РАН. № 9405.

- Тарабанов В. А., 1990. Раскопки курганов эпохи бронзы у пос. Черноморский Северского района // Древние памятники Кубани (материалы семинара). Краснодар: Управление культуры Краснодарского крайисполкома. С. 37–44.

- Шинкарь О. А., 2020. Погребение представителей элиты эпохи средней бронзы из Нижнего Поволжья // SP. № 2. С. 135–154.