Погребения детей эпохи средней бронзы с моделями колыбелей: определение пола индивидов с использованием протеомного анализа эмали зубов

Автор: Калмыков А.А., Березина Н.Я., Зиганшин Р.Х., Бужилова А.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье освещаются результаты идентификации пола четырех индивидов детского возраста эпохи средней бронзы, погребенных в трех курганных могильниках Центрального Предкавказья с керамическими моделями колыбелей в качестве заупокойных даров (рис. 1-4). С целью проверки предположения о принадлежности индивидов женскому полу был использован протеомный анализ эмали зубов, зарекомендовавший себя как надежный, но при этом более простой и доступный по сравнению с генетическим метод установления половой принадлежности индивидов. Пол трех индивидов был однозначно установлен как женский. Пол четвертого индивида был определен как мужской, однако некоторые полученные показатели оставляют поле для дискуссии относительно строгости этого заключения и в совокупности с имеющимися отклонениями в погребальном обряде склоняют к мнению, что данное погребение пока не может считаться свидетельством обнаружения модели колыбели в захоронении ребенка мужского пола. Данные масс-спектрометрического анализа доступны в базе ProteomeXchange по идентификатору PXD031737.

Северный кавказ, центральное предкавказье, эпоха средней бронзы, северокавказская культура, катакомбная культура, погребальный обряд, модели, колыбель, определение пола, протеомный анализ эмали зубов

Короткий адрес: https://sciup.org/143180601

IDR: 143180601 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.354-369

Текст научной статьи Погребения детей эпохи средней бронзы с моделями колыбелей: определение пола индивидов с использованием протеомного анализа эмали зубов

Одним из своеобразных погребальных обрядов в среде северокавказской и ранних катакомбных культур Нижнего Подонья, Северо-Западного Прикас-пия и степного Предкавказья является использование в качестве заупокойных даров устойчивого набора предметов, центральное место в котором занимает керамическая модель детской колыбели. В наиболее полном виде набор включает в себя модель повозки из глины или дерева (иногда с моделями колес), модель колыбели, антропоморфные фигурки из камня, необожженной глины, керамики или костей птиц, а также различного вида и материала булавки ( Калмыков , 2012). Предметы, за исключением булавок, располагаются компактной группой, обычно в ногах или на небольшом удалении от индивида. Количество вещей в одной могиле сильно варьирует. Известен погребальный комплекс, в котором модель колыбели была единственным предметом инвентаря, – Восточный Ма-ныч, 1-я группа курганов, кург. 58, погр. 1 ( Синицын , 1978. С. 59, 60. Табл. 54: 3 ; 56: 12 ). Но чаще помимо моделей в погребениях находят еще три-четыре категории инвентаря: Чограй-VIII 3/3 ( Андреева , 1984), Золотаревка-1 5/3 ( Калмыков , 2012), Лысянский-II 1/5 ( Парусимов , 1997. С. 20. Рис. 29: 1 ) и другие. В общей сложности на данный момент известно около трех десятков различной полноты комплексов с моделями колыбелей. Максимальное распространение обряд получил во втор. четв. III тыс. до н. э.

Важной особенностью обряда является его приуроченность к детским захоронениям. По имеющимся возрастным определениям, выполненным специалистами-антропологами, верхний возрастной предел группы детей и подростков, которых хоронили с моделями колыбелей, предварительно определен в 12–13 лет ( Калмыков , 2012. С. 97). Однако при этом остался нерешенным вопрос о половой принадлежности индивидов. Исходя из наличия в могилах различного вида булавок и характерных для женщин типов украшений, можно, казалось бы, уверенно говорить о значительном, даже подавляющем, приоритете черт женского заупокойного культа. Но, учитывая детский характер захоронений с моделями и в целом слабую изученность особенностей детского погребального обряда эпохи средней бронзы, от такой экстраполяции стоит воздержаться. Методы физической антропологии также не дают однозначного ответа на вопрос о половой принадлежности индивидов, так как морфологические особенности скелета, позволяющие диагностировать пол, к этому возрасту еще не сформировались, а критерии, применяемые к некоторым детским сериям, имеют невысокую степень достоверности ( Ходырева и др. , 2022). Молекулярные методы и, в частности, анализ ДНК ископаемых индивидов идентифицируют пол с высокой долей достоверности, но имеют свои ограничения при высоком уровне деградации ДНК и значительной стоимости самого анализа. Не менее надежным, но более простым и дешевым методом определения пола у детей и взрослых является протеомный анализ эмали зубов ( Зиганшин и др. , 2020).

Целью данного исследования является проверка предположения о принадлежности индивидов, погребенных с моделями колыбелей, женскому полу.

Материалы и методы

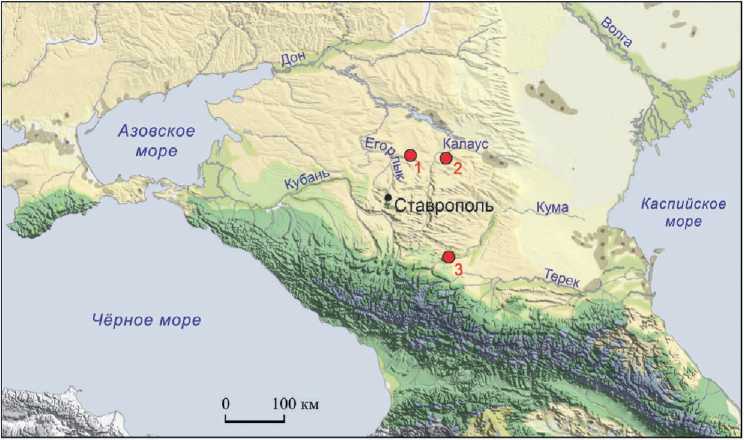

В работе идентифицируется пол четырех детей эпохи средней бронзы, погребенных с керамическими моделями колыбелей в трех курганных могильниках. Два могильника (Золотаревка-1 и Айгурский-2) располагались в степной зоне Центрального Предкавказья, в междуречье Егорлыка и Калауса, третий (одиночный курган Константиновская-10) – значительно южнее, на границе степей и предгорий Кавказа (рис. 1). Все погребения детально опубликованы ( Kalmykov , 2007; Калмыков , 2012; Клещенко и др. , 2021), поэтому в данной работе приводится только их краткое описание.

Рис. 1. Местоположение курганных могильников с моделями колыбелей

1 – Золотаревка-1; 2 – Айгурский-2; 3 – Константиновская-10

Картографическая основа – Д. Мариашк; картографирование – А. А. Калмыков

Археологический аспект

Курганный могильник Золотаревка-1 представляет собой цепь курганов протяженностью около 2,5 км, расположенных по гребню водораздельного плато. В ходе охранных раскопок была исследована восточная часть могильника: 29 разновременных курганов и 2 производственных комплекса. Модели колыбелей обнаружены в трех курганах группы – 5, 7 и 27. Однако плохая сохранность скелета ребенка, сопровождавшегося моделью колыбели в кургане 7, не позволяла провести анализ, и для данного исследования этот погребальный комплекс не привлекался.

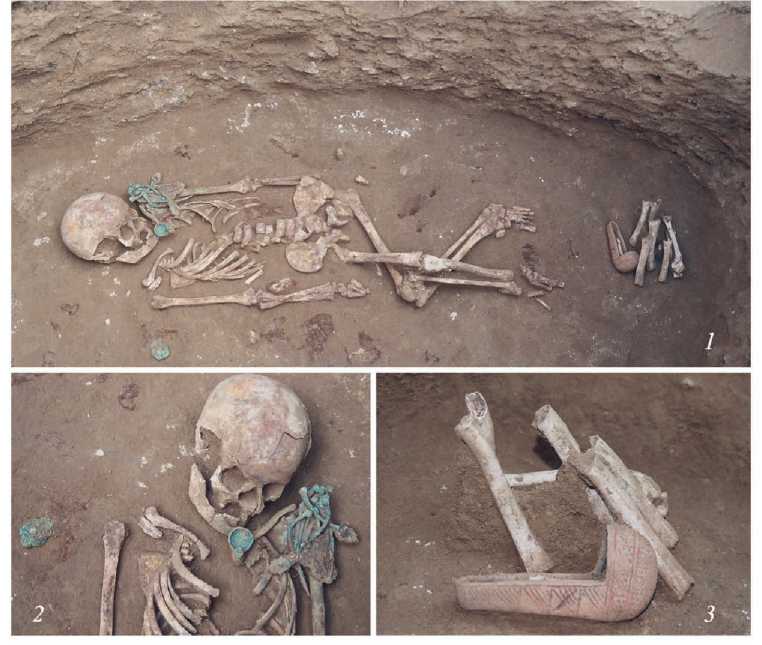

Рис. 2. Погребение Золотаревка-1 5/3

1 – общий вид погребальной камеры катакомбы; 2 – бронзовые булавки, бляхи и височная подвеска на левом плече индивида; 3 – керамическая модель колыбели и антропоморфные изделия из птичьих костей

Фото – А. А. Калмыков

Золотаревка-1 5/3. Могильная конструкция погр. 3, где была найдена модель, представляла собой небольшую катакомбу подбойного типа. Она находилась в геометрическом центре кург. 5, остальные погребения располагались вокруг нее по обычному для погребальных памятников эпохи средней бронзы принципу круговой планировки могил вокруг центра. Скелет лежал на дне погребальной камеры вдоль противоположной входу стенки. Индивид был погребен в слабо скорченном на спине положении, головой на запад – юго-запад (рис. 2: 1 ). На его левом плече компактно лежали десять бронзовых литых посоховидных булавок, поблизости от них найдены две бронзовые бляхи и пара височных подвесок (рис. 2: 2 ). В ногах была расчищена компактно расположенная группа предметов, включающая в себя керамическую модель колыбели и девять антропоморфных изделий из птичьих костей. Одна, самая маленькая, птичья кость лежала внутри модели, а оставшиеся восемь были установлены

Рис. 3. Керамические модели колыбелей из могильника Золотаревка-1

1 – кург. 5, погр. 3, СГМЗ, ОФ № 40634/32; 2 – кург. 27, погр. 5, 40634/420

Фото – А. А. Калмыков в вертикальном положении с северо-востока от модели (рис. 2: 3). Модель вылеплена из плотной, хорошо отмученной глины, пышно орнаментирована и обожжена (рис. 3: 1).

Золотаревка-1 27/5. Погребение 5 было впущено в курган, возникший в эпоху ранней бронзы. Так же, как и в погребении Золотаревка-1 5/3, ребенок был похоронен в катакомбе подбойного типа. Скелет лежал на дне погребальной камеры на спине, в слабо скорченном положении, головой на северо-восток. При этом состав сопровождающих его предметов несколько отличался, прежде всего – по количеству в разных категориях. В погребальной камере вместе со скелетом были найдены всего две бронзовые литые посоховидные булавки, одна височная подвеска и три когтя крупной хищной птицы. Модель колыбели и три антропоморфных изделия из птичьих костей были обнаружены в заполнении входа в погребальную камеру. Модель колыбели по своей форме и конструктивным особенностям однотипна с моделью из кург. 5, но выполнена менее аккуратно (рис. 3: 2 ).

Айгурский-2 23/7. Курганный могильник Айгурский-2 располагался примерно в 50 км к востоку от могильника Золотаревка-1. Он состоял из 37 разновременных курганов и был полностью раскопан. Найденные в курганах погребения датируются от эпохи энеолита до позднего средневековья. Погребение с моделью (№ 7) было обнаружено в кург. 23, наземную часть которого слагали две насыпи и три каменные подкурганные конструкции. Оно было совершено в катакомбе, конструкцию которой точно проследить не удалось. Ребенок похоронен в погребальной камере в вытянутом на спине положении, головой на юг – юго-восток. Череп несколько смещен со своего анатомического положения, окрашен охрой. Следы охры имелись на костях грудной клетки, рук и на берцовых костях. На скелете найдены две пронизи из мелких трубчатых костей птицы (?), три роговые/костяные булавки с трапециевидными головками и литая бронзовая подвеска каплевидной формы с петлевидным ушком.

Рис. 4. Погребение Константиновская-1 1/10

1 – общий вид; 2 – керамическая модель колыбели и антропоморфные алебастровые статуэтки в ногах индивида.

Фото – А. А. Калмыков

В стороне от скелета, вдоль стенки камеры, на дне стояла керамическая модель колыбели, внутри которой лежали три антропоморфных изделия из птичьих костей и фрагмент миниатюрного бронзового украшения. Модель по размерам значительно больше золотаревских находок, отличается от них пропорциями, однако также является стилизованным изображением реальной детской колыбели и сближается с моделями из Золотаревки-1 за счет наличия куполообразного перекрытия и сходной системы отверстий в бортах.

Одиночный курган Константиновская-10 находился на правом берегу р. Под-кумок, в 1 км от ее русла. В нем было обнаружено 17 погребений, 14 из которых (в том числе и основное) относились к северокавказской культуре эпохи средней бронзы. Детское погребение 10, содержавшее модель, было впускным. Оно совершено в яме с заплечиками, от которой удалось проследить нижнюю яму и плаху перекрытия. Ребенок похоронен в слабо скорченном положении на левом боку, с протянутыми к ногам руками, головой на северо-восток (рис. 4: 1 ). На дне могилы зафиксированы меловая подсыпка, покрытая тленом подстилки коричневого цвета, а также следы охры – у затылочной кости и на костях предплечья, около берцовых костей и таза. На правом тазобедренном суставе обнаружен кусок черного смоловидного вещества. Инвентарь погребения составляли немногочисленные украшения (наборные бронзовые браслеты на запястьях, фрагмент не опознанного бронзового изделия), амулет в виде роговой молоточковидной булавки, набор предметов, компактно уложенных около стоп ребенка. Набор состоял из 6 алебастровых антропоморфных статуэток, плоской необработанной кварцитовой гальки и стилизованной керамической модели детской колыбели (рис. 4: 2 ). Погребение относится к северокавказской культуре, его датировка определяется в рамках XXVIII – начала XXV в. до н. э. ( Клещенко и др. , 2021. С. 34–37).

Антропологический аспект

Костные останки индивидов из катакомбных погребений впервые были изучены М. М. Герасимовой и Д. В. Пежемским в полевых условиях. Определения половой принадлежности не проводились, определения возрастных когорт погребенных были использованы в первых археологических публикациях ( Kalmykov , 2007; Калмыков , 2012).

В рамках данного исследования антропологические материалы из катакомбных захоронений изучены повторно, а индивид северокавказской культуры – впервые. Помимо определения возраста и измерений костей посткраниального скелета проведены подробное макроскопическое исследование всех сохранившихся костей и зубов, а также фиксация маркеров стресса и патологий. Возраст ювенильных индивидов устанавливался по степени формирования зубной системы, срастанию эпифизов и основной части кости и по длине диафизарного фрагмента длинных трубчатых костей конечностей ( Ubelaker , 1978; Buikstra, Ubelaker , 1994).

Золотаревка-1 5/3. В ходе повторного изучения возраст индивида был определен в пределах 7–9 лет. Костная ткань хорошей сохранности, однако скелет был представлен лишь фрагментами костей черепа и костями обеих стоп, поскольку остальные кости скелета после его изучения в полевых условиях были переданы на радиоуглеродное датирование. На нескольких зубах отмечен зубной камень в слабой степени выраженности. На черепе и зубах не обнаружено маркеров стресса, травм и иных патологий.

Золотаревка-1 27/5 . Возраст индивида определен в интервале 8–10 лет. Сохранность костной ткани удовлетворительная, комплектность неполная, кости сильно фрагментированы. На молочных и постоянных зубах отмечен слабый налет зубного камня. На нескольких постоянных зубах имеется слабовыражен-ная эмалевая гипоплазия, на молочных зубах гипоплазии нет. Несколько мелких сколов эмали отмечены на двух молочных молярах и одном постоянном резце. Других маркеров стресса или патологий у индивида не выявлено.

Айгурский-2 23/7 . Возраст индивида определен в пределах 9–11 лет. Сохранность костной ткани хорошая, комплектность скелета, находящего на хранении, неполная – отсутствуют кости корпуса и правой ноги, которые после их изучения в полевых условиях были переданы для проведения радиоуглеродного анализа. На всех зубах имеются следы зубного камня, на одном молочном моляре – прижизненный скол эмали. Других маркеров стресса или патологий у индивида не выявлено.

Возраст индивидов, определенный в данной работе, попадает в одну возрастную когорту с возрастом, опубликованным в предшествующих работах ( Kalmykov , 2007; Калмыков , 2012), хотя во всех трех случаях возраст индивидов, определенный авторами данной публикации, на два года младше возраста, определенного предыдущими исследованиями.

Константиновская-10 1/10. Скелет принадлежал ребенку 5–6 лет. Комплектность костей скелета практически полная. Это единственный из изученных индивидов, у которого отмечены морфологические особенности скелета и травмы. При смыкании верхней и нижней челюстей заметна мезиальная окклюзия, т. е. прикус, при котором резцы нижней челюсти выступают впереди резцов верхней челюсти. Эмалевая гипоплазия целого ряда постоянных зубов свидетельствует о нескольких эпизодах выраженного стресса в возрасте 3–5 лет. У этого ребенка также отмечены две травмы – заживший перелом у грудинного конца одного из ребер правой стороны грудной клетки и незажившая травма головы. На правой теменной кости в области теменного бугра имеется сквозное отверстие овальной формы размером 18 × 9 мм. Его длинная ось параллельна сагиттальному шву. Отверстие сопровождают два линейных перелома – кольцевой и радиальный. Радиальный перелом направлен латерально в сторону правой височной кости. Со стороны эндокрана отмечено отслоение внутренней компакты, характерное для травмы от удара тупым предметом. Тяжесть травмы и отсутствие костной реакции в области отверстия означает, что ребенок не пережил этого события.

Молекулярный метод определения пола

Для определения половой принадлежности всех четырех индивидов был применен протеомный анализ пептидов зубной эмали. Метод основывается на определении разных изоформ белка амелогенина, который синтезируется с X и Y хромосом и уже хорошо зарекомендовал себя для определения пола как у взрослых ( Stewart et al ., 2016; Gasparini et al ., 2022), так и у детей ( Parker et al ., 2019; Rebay-Salisbury et al ., 2020; Ziganshin et al ., 2020; Gowland et al ., 2021).

Травление зубной эмали

Травление зубной эмали и экстракцию из нее пептидов проводили по модифицированной методике ( Ziganshin et al ., 2020). Образцы последовательно промывали этанолом и деионизированной водой, а затем травили 1,5 М HCl в крышечках микропробирок объемом 0,5 мл в течение 1 мин. для очистки эмали. Полученный раствор в работе не использовался. Очищенный участок эмали повторно погружали в 1,5 М HCl на 10 мин. Полученные экстракты замораживали в жидком азоте, сушили в вакуумном испарителе SpeedVac («Savant», Франция) и хранили при температуре -85 oC до использования.

Обессоливание пептидов

Продукт, полученный в процессе травления зубной эмали, растворяли в 100 мкл 1 %-ной трифторуксусной кислоты (TFA) и обессоливали на микроколонках StageTips, как было описано ранее ( Rappsilber et al ., 2007; Geyer et al ., 2016), с небольшими модификациями. Микроколонки для обессоливания пептидов изготавливали из наконечника для автоматических пипеток (200 мкл) и трех кусочков мембраны Empore SDB-RPS (3M), вырезанных иглой 14 калибра.

Пептиды наносили на микроколонку центрифугированием при 300 g в течение ~ 6 мин., промывали 100 мкл 0,2 %-ного раствора TFA и элюировали 60 мкл раствора, содержащего 5 % гидроксида аммония и 80 % ацетонитрила. Полученный элюат высушивали на центрифужном вакуумном испарителе досуха и хранили при -85 oC.

Гидролиз белков химотрипсином

Обессоленный образец растворяли в 15 мкл 50 мМ бикарбоната аммония, содержащего 0,1 мкг химотрипсина для секвенирования (sequence grade chymotrypsin) из поджелудочной железы крупного рогатого скота (11418467001, Roche), и оставляли инкубироваться в течение ночи при +37 °C. Реакцию останавливали добавлением 15 мкл 1 %-ного раствора TFA, после чего образец замораживали, высушивали в вакууме и хранили до анализа при -85 °C.

Хромато-масс-спектрометрический анализ пептидов

Полученные пептидные фракции растворяли в 15 мкл водного раствора, содержащего 2 % ацетонитрила и 0,1 % TFA, и 5 мкл наносили на изготовленную в лаборатории предколонку размером 50 × 0,1 мм, упакованную сорбентом Inertsil ODS3 5 мкм (GL Sciences) при скорости потока 4 мкл/мин., и разделяли при комнатной температуре на колонке из плавленого кварца размером 300 × 0,1 мм (с эмиттером), изготовленной на приборе P2000 Laser Puller (Sutter, USA) и упакованной в лаборатории сорбентом Reprosil PUR C18AQ 1.9 (Dr. Maisch). Обращенно-фазную хроматографию2 проводили на хроматографе Ultimate 3000 Nano LC System, соединенном с масс-спектрометром Q Exactive Plus Orbitrap посредством наноэлектроспрейного источника, колонку (диаметр 100 мкм, длина 30 см) с сорбентом Aeris Peptide XB-C18 2,6 мкм. Разделение пептидов проводили также на хроматографической системе Ultimate 3000 Nano LC System, сопряженной с масс-спектрометром Orbitrap Lumos Tribrid посредством нано-электроспрейного источника. Для хроматографического разделения пептидов использовали систему растворителей А (99,9 % воды, 0,1 % муравьиной кислоты) и Б (19,9 % воды, 0,1 % муравьиной кислоты, 80 % ацетонитрила). Пептиды элюировали с колонки линейным градиентом: 2–6 % Б за 3 мин.; 6–25 % Б за 30 мин., 25–40 % Б за 25 мин., 40–60 % Б за 4 мин., 60 % Б – в течение 4 мин., 60–99 % Б за 0,1 мин., 99 % Б в течение 10 мин., 99–2 % Б за 0,1 мин. при скорости потока 500 нл/мин. После каждого анализа колонку уравновешивали при 2 %-ном растворе Б в течение 10 мин. При масс-спектрометрическом анализе использовали следующие настройки прибора: MS1 сканирование: разрешение – 120 000, диапазон сканирования: 350–1600 m/z, максимальное время инжекции ионов – auto, уровень AGC – standard. Ионы изолировали при ширине окна 1,2 m/z, с предпочтением ионов, имеющих изотопное распределение, характерное для пептидов, и с исключением изотопов. Время динамического исключения ионов от повторной фрагментации – 30 сек. MS2 фрагментацию проводили в режиме HCD при разрешении 15 000 и с энергией HCD – 30 %, максимальное время инжекции ионов – auto, параметр AGC – standard. Среди других настроек: исключение ионов с неопределенным зарядовым состоянием, z = 1 и z > 7.

Анализ хромато-масс-спектрометрических данных

Анализ MS/MS данных проводили при помощи компьютерной программы Peaks studio 10.0 (Bioinformatics Solutions Inc.) ( Ma et al ., 2003). Идентификация протеинов проводилась корреляцией полученного массива тандемных масс-спектров против базы данных белковых последовательностей человека Uniprot-SwissProt FASTA database (23.02.2019). Анализ проводили со следующими настройками: окисление Met, дезамидирование Asn/Gln. Допустимый уровень ложноположительных идентификаций (FDR) пептидов был установлен на уровне 0,01 и определялся путем корреляции массива MS/MS данных с реверсной базой данных белковых последовательностей, которая генерировалась программой PEAKS Studio. Идентификацию пептидов осуществляли при допустимом начальном отклонении массы иона прекурсора до 10 м. д. (миллионных долей) и допустимом отклонении массы фрагментов 0,02 Да. Данные масс-спектрометрии пептидов были переданы в ProteomeXchange Consortium через партнерское хранилище PRIDE ( Perez-Riverolу et al ., 2022) с идентификаторами PXD031737 и 10.6019/PXD031737.

Результаты и обсуждение

Методом протеомного анализа пол трех индивидов из погребений Константиновская-10 1/10, Айгурский-2 23/7 и Золотаревка-1 5/3 однозначно определен как женский. Первый из них относится к северокавказской культуре, два других происходят из раннекатакомбной среды. По возрасту погребенные относятся к категориям первого, рубежа первого и второго, второго детства, причем ребенок из наиболее ранней когорты погиб вследствие тупой травмы головы.

Пол четвертого индивида (из раннекатакомбного погребения Золотаревка-1 27/5) по результатам протеомного анализа определен как мужской. Однако безоговорочно принять этот результат и признать, что с моделями колыбелей хоронили детей обоего пола, не позволяет ряд обстоятельств.

В комплексе Золотаревка-1 27/5 было зафиксировано значимое отклонение от обряда использования в погребальном ритуале модели колыбели: сама модель и сопровождавшие ее антропоморфные изделия из птичьих костей были найдены не в погребальной камере вместе с останками индивида, а в заполнении входа в камеру. Учитывая, что после разрушения заклада входного отверстия из входной ямы в погребальную камеру, как правило, проседает большое количество грунта, можно с высокой долей вероятности предположить изначальное размещение этих предметов во входной яме. И в этом случае уже нельзя со стопроцентной вероятностью утверждать, что модель колыбели является погребальным приданым захороненного в камере индивида. А если она все же входила в состав его погребального инвентаря, то раздельное размещение индивида и этих изделий указывает на существование причин или препятствий неясного характера, не позволивших положить модель и антропоморфные изделия вместе с ребенком.

Кроме этого, в ходе проведения протеомного анализа эмали зубов индивида из погребения Золотаревка-1 27/5 при 156 идентифицированных пептидных фрагментах, уникальных для AmelX, было обнаружено всего три пептидных фрагмента, являющихся уникальными для AmelY. Сравнивая количество пептидов изоформы амелогенина Х, выделенных у всех четырех индивидов в этой работе (табл. 1), можно сказать, что у индивида из Золотаревки-1 27/5 количество и идентифицированных пептидов, и уникальных пептидов было максимальным, что исключает ошибку, которая могла бы быть вызвана плохой сохранностью материала.

Таблица 1. Список главных протеинов, идентифицированных в образцах NB-1–4

|

Код белка в базе данных Uniprot-SwissProt |

Название белка |

Константиновский-10 1/10 |

Айгурский-2 23/7 |

Золотарёвка-1 5/3 |

Золотарёвка-1 27/5 |

||||

|

Пепт. |

Уник. |

Пепт. |

Уник. |

Пепт. |

Уник. |

Пепт. |

Уник. |

||

|

Q99217-3 |

Изоформа 3 амелогенина Х |

184 |

126 |

205 |

146 |

170 |

114 |

220 |

156 |

|

Q9NRM1 |

Энамелин |

193 |

193 |

155 |

155 |

132 |

132 |

171 |

171 |

|

Q9NP70 |

Амелобластин |

112 |

112 |

104 |

104 |

71 |

71 |

132 |

132 |

|

Q99218 |

Амелогенин Y |

58 |

59 |

56 |

67 |

3 |

|||

|

P01009 |

Альфа-1-антитрипсин |

43 |

43 |

13 |

13 |

34 |

34 |

58 |

58 |

|

Q9Y5K2 |

Калликреин-4 |

12 |

12 |

2 |

2 |

1 |

1 |

3 |

3 |

|

Q6UX39 |

Амелотин |

15 |

15 |

5 |

5 |

||||

|

P02768 |

Альбумин |

7 |

7 |

3 |

3 |

19 |

19 |

37 |

37 |

|

P01008 |

Антитромбин-III |

6 |

6 |

4 |

4 |

12 |

12 |

22 |

22 |

Примечания : Пепт. – количество идентифицированных пептидов; Уник. – количество уникальных пептидов.

Идентификация в образце 3 пептидных фрагментов, уникальных для AmelY изоформы белка, однозначно свидетельствует о присутствии этого белка в образце. Однако количественное соотношение изоформ AmelX и AmelY у индивида из погребения Золотаревка-1 27/5 заметно отличается от средней величины, полученной в наших предыдущих исследованиях зубной эмали как молочных, так и постоянных зубов индивидов мужского пола (Зиганшин и др., 2020). Из опубликованных данных известно, что соотношение уровней экспрессии генов аме-логенина AmelY и AmelX у индивидов мужского пола составляет примерно 1:10 (Parker et al., 2019). Реальное соотношение этих изоформ амелогенина на уровне продуктов трансляции их генов в норме и при различных патологических состояниях не изучено. С одной стороны, можно предположить один из крайних вариантов нормальной слабой экспрессии AmelY, когда большая часть органического матрикса эмали строится при участии AmelX изоформы амелогенина. С другой стороны, нельзя исключать ряд редких патологических состояний, при которых эта экспрессия может быть нарушена, а пол ребенка фенотипически будет определяться как женский или близкий к нему. К таким заболеваниям относятся разные варианты дисгенезии гонад, при которой нормальная ткань половых желез заменена нефункциональной и мужские половые гормоны не вырабатываются (Efthymiadou et al., 2012), или обратные по своей функциональности состояния, когда гормоны вырабатываются, но нарушена чувствительность к ним. В обеих группах случаев велика вероятность формирования половых органов промежуточного типа или же полностью женского фенотипа гениталий. Схожие фенотипические проявления могут возникать и при различных хромосомных патологиях (Roca-Rada et al., 2022). Несмотря на то что каждый синдром сам по себе достаточно редок, группа нарушений, приводящих к формированию фенотипических отклонений, велика, что повышает вероятность встретить его в древности.

Помимо физиологических причин, которые способны повлиять на гендерное восприятие индивида в обществе, можно предположить наличие социальных конструктов, когда люди с одним полом могли играть противоположные гендерные роли ( Hamidi et al. , 2021) в обществе.

Заключение

Идентифицированный в данной работе пол четырех индивидов эпохи средней бронзы, погребенных с моделями детских колыбелей в трех курганных могильниках Центрального Предкавказья, не противоречит предположению о том, что этот обряд был связан с индивидами женского пола. Методом протеомного анализа эмали зубов пол трех из них был однозначно установлен как женский. Пол четвертого индивида был определен как мужской, однако очень низкая относительная представленность в зубной эмали этого индивида фрагментов, уникальных для Y изоформы амелогенина, оставляет поле для дискуссии относительно строгости данного заключения. Этот факт в совокупности с имеющимися отклонениями в погребальном обряде склоняет нас к мнению, что данное погребение пока не может считаться свидетельством обнаружения модели колыбели в захоронении ребенка мужского пола.

Уточненный верхний возрастной рубеж изученной группы индивидов оказался несколько меньшим, чем считалось ранее, и соответствует примерно 10–11 годам, т. е. периоду до начала полового созревания.

Настоящее исследование является пилотным. В дальнейшем планируется существенно увеличить источниковую базу и определить пол новых индивидов с использованием молекулярных методов, прежде всего – протеомного анализа эмали зубов, зарекомендовавшего себя в качестве надежного, но при этом более простого и доступного по сравнению с генетическим методом установления половой принадлежности индивидов, что особенно актуально для ювенильных индивидов и взрослых с плохой сохранностью скелетов.

Список литературы Погребения детей эпохи средней бронзы с моделями колыбелей: определение пола индивидов с использованием протеомного анализа эмали зубов

- Андреева М. В., 1984. Глиняная модель повозки из погребения катакомбного времени // СА. № 3. С. 201–205.

- Зиганшин Р. Х., Березина Н. Я., Александров П. Л., Рябинин В. В., Бужилова А. П., 2020. Оптимизация метода идентификации пола человека пептидомным анализом эмали зубов различной биологической генерации, археологического возраста и тафономической сохранности // Биохимия. Т. 85. Вып. 5. С. 718–728.

- Калмыков А. А., 2012. Глиняные модели из погребений эпохи средней бронзы Егорлык-Калаусского междуречья // Проблемы археологии Кавказа: сб. группы по археологии Кавказа. Вып. 1 / Отв. ред.: Р. М. Мунчаев, С. Н. Кореневский. М.: Таус. С. 86–119.

- Клещенко А. А., Березин Я. Б., Бабенко В. А., Канторович А. Р., Маслов В. Е., 2021. Новые находки антропоморфных статуэток северокавказской культуры в Центральном Предкавказье // КСИА. Вып. 264. С. 30–49.

- Парусимов И. Н., 1997. Труды Новочеркасской археологической экспедиции. Вып. 1. Новочеркасск. 76 с.

- Синицын И. В., 1978. Древние памятники Восточного Маныча: в 2 ч. Саратов: Саратовский ун-т. 2 ч. (129 + 118 с.)

- Ходырева Д. С., Березина Н. Я., Бужилова А. П., Гончарова Н. Н., 2022. Эффективность определения пола по останкам неполовозрелых индивидов методами морфологии (на примере средневековой серии Мамисондон, Северная Осетия) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 27. Вып. 5. С. 39–51.

- Buikstra J. E., Ubelaker D. H., 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Fayetteville: Arkansas arhaeological survey. 206 p. (Research Series; no. 44.)

- Efthymiadou A., Stefanou E. G., Chrysis D., 2012. 45,X/46,XY mosaicism: a cause of short stature in males // Hormones. Vol. 11. Iss. 4. P. 501–504.

- Gasparini A., Lugli F., Silvestrini S., Pietrobelli A., Marchetta I., Benazzi S., Belcastro M. G., 2022. Biological sex VS. Archaeological Gender: Enamel peptide analysis of the horsemen of the Early Middle age necropolises of Campochiaro (Molise, Italy) // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 41. 103337.

- Geyer P. E., Kulak N. A., Pichler G., Holdt L. M., Teupser D., Mann M., 2016. Plasma Proteome Profiling to Assess Human Health and Diseas // Cell systems. Vol. 2. P. 185–195.

- Gowland R., Stewart N. A., Crowder K. D., Hodson C., Shaw H., Gron K. J., Montgomery J., 2021. Sex estimation of teeth at different developmental stages using dimorphic enamel peptide analysis // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 174. Iss. 4. P. 859–869.

- Hamidi N., Vaughan C., Bohren M. A., 2021. «My father told me ‘child, there is no son in this house, so you should wear these boy clothes»: perspectives on gender norms, roles, and bacha posh among Afghan migrant women in Melbourne, Australia // Journal of Migration and Health. Vol. 4. 100064.

- Kalmykov A. A., 2007. Tonmodelle von Wiegen aus mittelbronzezeitlichen Bestattungen im Egorlyk-Kalaussk-Zwischenstromgebit // Eurasia Antiqua. Bd. 13. S. 113–138.

- Ma B., Zhang Kaizhong, Hendrie Ch., Liang Chengzhi, Li Ming, Doherty-Kirby A., Lajoie G., 2003. PEAKS: powerful software for peptide de novo sequencing by tandem mass spectrometry // Rapid communications in mass spectrometry. Vol. 17. Iss. 20. P. 2337–2342.

- Parker G. J., Yip J. M., Eerkens J. W., Salemi M., Durbin-Johnson B., Kiesow C., Haas R., Buikstra J. E., Klaus H., Regan L. A., Rocke D. M., Phinney B. S., 2019. Sex estimation using sexually dimorphic amelogenin protein fragments in human enamel // JAS. Vol. 101. P. 169–180.

- Perez-Riverol Y., Bai J., Bandla C., Hewapathirana S., García-Seisdedos D., Kamatchinathan S., Kundu D., Prakash A., Frericks-Zipper A., Eisenacher M., Walzer M., Wang S., Brazma A., Vizcaíno J. A., 2022. The PRIDE database resources in 2022: A Hub for mass spectrometry-based proteomics evidences // Nucleic Acids Research. Vol. 50. P. D543–D552.

- Rappsilber J., Mann M., Ishihama Y., 2007. Protocol for micro-purification, enrichment, pre-fractionation and storage of peptides for proteomics using StageTip // Nature protocols. Vol. 2. P. 1896–1906.

- Rebay-Salisbury K., Janker L., Pany-Kucera D., Schuster D., Spannagl-Steiner M., Waltenberger L., Salisbury R. B., Kanz F., 2020. Child murder in the Early Bronze Age: proteomic sex identification of a cold case from Schleinbach, Austria // Archaeological and Anthropological Sciences. Vol. 12. Iss. 11. P. 265.

- Roca-Rada X., Tereso S., Rohrlach A. B., Brito A., Williams M. P., Umbelino Curate F., Deveson I. W., Souilmi Y., Amorim A., Carvalho P. C., Llamas B., Teixeira J. C., 2022. A 1000-year-old case of Klinefelter’s syndrome diagnosed by integrating morphology, osteology, and genetics // The Lancet. Vol. 400. Iss. 10353. P. 691–692.

- Stewart N. A., Molina G. F., Issa J. P. M., Yates N. A., Sosovicka M., Vieira A. R., Line S. R. P., Montgomery J., Gerlach R. F., 2016. The identification of peptides by nanoLCMS/MS from human surface tooth enamel following a simple acid etch extraction // The Royal Society of Chemistry. RSC Advances. Vol. 6. Iss. 66. P. 61673–61679.

- Ubelaker D. H., 1978. Human skeletal remains: excavation, analysis, interpretation. Chicago: Adline Publishing company. 172 p.

- Ziganshin R. H., Berezina N. Y., Alexandrov P. L., Ryabinin V. V., Buzhilova A. P., 2020. Optimization of method for human sex determination using peptidome analysis of teeth enamel from teeth of different biological generation, archeological age, and degrees of taphonomic preservation // Biochemistry (Moscow). Vol. 85. Iss. 5. P. 614–622.