Погребения кочевников IV-I вв. до н. э. из могильника Лысогорский-6

Автор: Березин Я.Б., Габуев Т.А., Маслов В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и раннее средневековье

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

Заметка посвящена публикации погребений кочевников IV-I вв. до н. э. в курган эпохи бронзы могильника Лысогорский-6 близ г. Пятигорска. Выделяются две группы погребений: IV - начала III в. до н. э. и II-I вв. до н. э. Культурная преемственность между ними пока не очевидна.

Сарматская культура, меотская культура, катакомбные погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/143167086

IDR: 143167086

Текст научной статьи Погребения кочевников IV-I вв. до н. э. из могильника Лысогорский-6

Всего было исследовано четыре кургана, построенных в эпоху средней бронзы. В самом крупном из них – № 3, высота которого составляла 7,2 м, были открыты три погребения – № 1–3, впущенные в центральную часть насыпи в последние века до н. э. При этом погребения № 1 и 3 находились в непосредственном соседстве в 1,5–2 м к югу – юго-востоку от R(0)1, а погребение № 2 располагалось в 6 м к северу от R(0).

Никаких досыпок, связанных с захоронениями эпохи раннего железа, в насыпи обнаружено не было.

-

1 Здесь и далее R(0) – условный репер, самая высокая точка курганной насыпи. В дальнейшем в тексте все глубины указаны от репера.

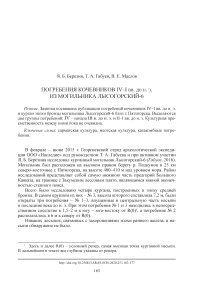

Погребение № 1. Могильная яма была ориентирована в направлении запад – юго-запад – восток – северо-восток. Она имела подпрямоугольную форму со скругленными углами и более широкой восточной частью. Размеры ямы по дну: 2,38 × 1,05–0,70 м. Неровное дно ямы плавно понижалось с запада на восток, перепад глубин -1,77 – -1,98 м (рис. 1: А ).

В ходе выборки заполнения могилы были зафиксированы отдельные фрагменты дерева перекрытия.

На дне ямы был расчищен скелет погребенного, уложенного вытянуто на спине, головой на запад – юго-запад. Руки были вытянуты и немного отведены от тела. Кисти, уложенные ладонями вниз, находились напротив верхней части бедренных костей. Ноги были также вытянуты и уложены параллельно друг другу. Стопы, вероятно, были вытянуты по оси ног. Тленов или пигментов на дне погребения зафиксировано не было.

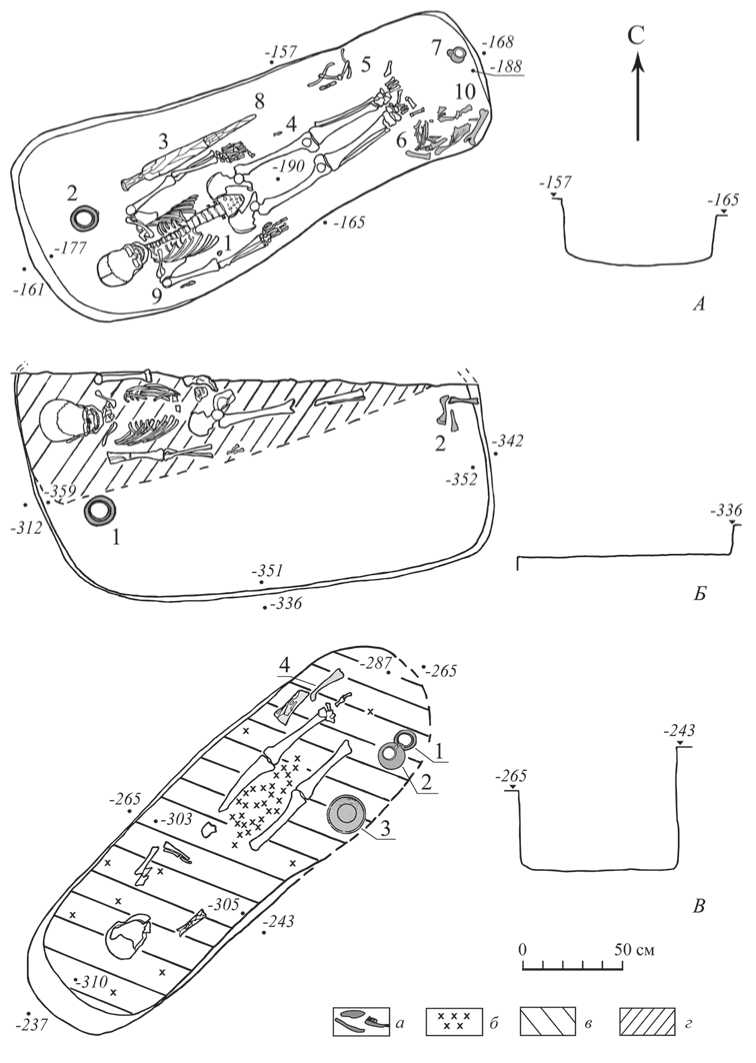

На глубине -1,60 м в заполнении была обнаружена втулка железного наконечника копья (рис. 1: А, 7 ; 2: 1 ), вертикально воткнутого в дно могилы. Наконечник находился между телом и локтевым суставом правой руки, вплотную к нему.

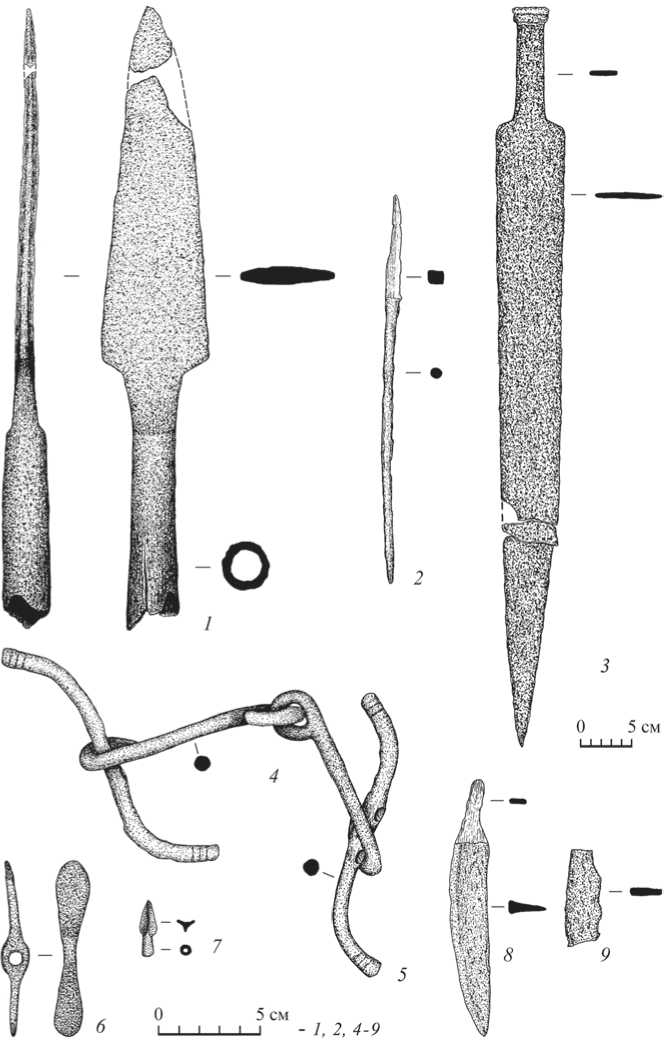

В 30 см севернее черепа погребенного была установлена миниатюрная керамическая кружка (рис. 1: А , 2 ; 3: 1 ).

С севера, параллельно костям левой руки погребенного, был уложен железный меч, направленный острием на восток (рис. 1: А, 3 ; 2: 3 ). Под нижней частью клинка меча был найден железный кинжал-стилет (рис. 1: А, 8 ; 2: 2 ).

В 15 см восточнее костей кисти левой руки был обнаружен железный наконечник стрелы (рис. 1: А, 4 ; 2: 7 ).

У северной стенки могилы, напротив костей левой голени, был расчищен лежавший компактно комплект железной конской упряжи, состоявший из четырех предметов: удил, со вставленными в них псалиями, и блока (?) (рис. 1: А, 5 ; 2: 4–6 ).

Напротив ног, в торце могилы, у середины восточной стенки, была поставлена биконическая кружка (рис. 1: А , 7 ; 3: 2 ).

Близ правой плечевой кости погребенного был найден фрагмент железного однолезвийного ножа (рис. 1: А , 9 ; 2: 9 ).

В юго-восточном углу могилы были расчищены кости животного – половинка тушки и нижняя челюсть молодой особи мелкого рогатого скота (рис. 1: А , 10 ). Среди костей животного был найден железный нож (рис. 1: А , 6 ; 2: 8 ).

Погребение 2. Могильная яма, прослеженная частично, имела подпрямоугольную форму, со скругленными углами, и была ориентирована по оси восток – запад с незначительным отклонением к югу. Северная и часть восточной стенки могильной ямы были утрачены. Длина ямы составляла 2,30 м, сохранившаяся ширина – не менее 1,5 м. Стенки ямы – вертикальные, дно ровное, немного понижавшееся с востока на запад, перепад глубин -3,52 – -3,59 м (рис. 1: В ). В заполнении ямы встречались отдельные фрагменты древесного тлена, вероятно, от перекрытия или заклада.

На дне ямы был расчищен скелет погребенного, уложенного вытянуто на спине, головой на запад с отклонением к югу примерно на 10°. Позвоночник разрушила нора животного. Немного отведенные в сторону руки были вытянуты вдоль тела. Кисть левой руки находилась напротив верхней части бедренной кости. Правая нога вытянута, кости стопы утрачены.

Расположение скелета в просторной яме, сдвинутого к утраченной северной стенке, позволяет предположить, что первоначально это было камерное – подбойное – захоронение.

Под скелетом фиксировался коричневый органический тлен. Вокруг черепа замечены фрагменты волокнистого органического тлена. Возможно, под головой погребенного находилась «подушка» из растительной органики.

В 0,40 м к югу от черепа была установлена керамическая кружка (рис. 1: В, 1 ; 3: 3 ).

Под восточной стенкой ямы были расчищены кости лопатки и ноги мелкого рогатого скота (рис. 1: В, 2 ).

Погребение 3. Могильная яма имела подпрямоугольную форму со скругленными углами и была ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Размеры ямы по дну – 2,50 × 0,82 м. Стенки ямы – вертикальные. Ровное дно плавно понижалось с северо-востока на юго-запад, перепад глубин -2,87–3,10 м (рис. 1: С ).

На дне ямы был расчищен скелет погребенного, уложенного вытянуто на спине, головой на юго-запад. Кости плохой сохранности. Череп раздавлен. Плечевые кости обеих рук были вытянуты вдоль тела. Левая рука была согнута в локте почти под прямым углом, ее кисть должна была находиться в районе живота погребенного. Кости правой руки ниже локтевого сгиба утрачены. Ноги вытянуты, кости ног лежали параллельно друг другу. Левая стопа вытянута по оси тела.

Череп погребенного находился значительно ниже костей ног. Эта деталь позволяет предположить, что данное погребение первоначально было совершено в катакомбе, входную яму и свод которой в насыпи кургана проследить не удалось. Однако такое расположение тел в узких могильных камерах характерно только для так называемых чулковых катакомб, которые по формальным признакам относятся ко II типу по классификации К. Ф. Смирнова ( Абрамова , 1993. С. 34).

Дно погребения было покрыто слаборазличимым коричневым органическим тленом. Поверх него фиксировался «меловой порошок», лучше всего прослеженный в районе ног погребенного. Не исключено, что это карбонаты, появившиеся в результате разложения органики.

В восточном углу погребения, близ правой ступни погребенного, были установлены вплотную два красноглиняных гончарных сосуда – кувшин и кувшин-кружка (рис. 1: С, 1, 2 ; 3: 5, 6 ).

У северо-восточной стенки погребения, напротив костей голени правой ноги погребенного, была установлена чернолощеная миска (рис. 1: С, 3 ; 3: 4 ).

В 0,10–0,15 м северо-западнее костей левой голени погребенного были расчищены кости животного плохой сохранности (рис. 1: С, 4 ). Судя по размерам, они принадлежали крупному рогатому скоту или лошади.

Погребальный обряд захоронений внешне сходен – все умершие имели широтную ориентировку, с ориентировкой головы в западном секторе. Тела были уложены вытянуто, с жертвенной пищей в ногах. Однако следует учитывать вероятную разницу погребальных конструкций и очевидное различие в хронологии погребений, к которому мы обратимся ниже.

Редким является обряд ритуального обезвреживания погребенного воткнутым в дно могилы наконечником копья. Подобный сюжет был зафиксирован в погребении 21 кургана 1 могильника у г. Новокубанска, где наконечник был воткнут в дно могилы, за мечом синдо-меотского типа, лежавшим, так же как и в нашем случае, слева вдоль тела погребенного ( Шевченко , 2004. С. 166, 167. Рис. 4: 1 ). Положение умершего и размещение заупокойного инвентаря в этом погребении очень близко к публикуемому комплексу.

Принадлежность погребения 2 к числу катакомбных захоронений важно для культурно-хронологической оценки этого комплекса. Появление катакомб связано с притоком на Северный Кавказ на рубеже III–II или в начале II в. до н. э. нового степного населения, которое быстро интегрировалось в местную разно-этничную среду. Этот процесс на территории от Кубани до Приморского Дагестана сопровождался распространением набора предметов, имеющего черты сходства, и появлением в предгорных равнинах памятников нового типа – курганов-кладбищ ( Маслов и др., 2016. С. 44). Число открытых катакомб неуклонно растет, география подобных памятников также расширяется (Там же. С. 16, 30. Рис. 29).

Погребальный инвентарь позволяет получить представление о датировке и культурной атрибуции захоронений.

Выразительный набор железных предметов вооружения и конского снаряжения происходит из погребения 1.

Двулезвийный меч, без перекрестия, с наваренным брусковидным наверши-ем и покатыми плечиками относится к так называемым мечам синдо-меотского типа (рис. 2: 3 ). Треугольное уплощенное лезвие имеет линзовидное сечение. Общая длина меча 74 см, в том числе рукояти – 11 см.

Данный экземпляр можно отнести к типу I II подотдела I отдела по классификации В. Р. Эрлиха, бытующему на протяжении IV в. до н. э. Отдельные экземпляры подобных мечей встречаются в комплексах начала III в. до н. э. ( Эрлих , 1991. С. 81. Рис. 2; 3). Происхождение мечей этого типа связано с ареалом меотской культуры Кубани, но число находок синдо-меотских мечей на Ставрополье постоянно увеличивается.

Необычной находкой является железный кинжал-стилет, найденный под мечом, возможно вставлявшийся в отдельный футляр в ножнах: слегка изогнутый стержень с заостренным концом и черешком для крепления ручки (рис. 2: 2 ).

Рис. 1. Планы погребений 1–3

А – план погр. 1: 1 – наконечник копья; 2 – кружка; 3 – меч; 4 – наконечник стрелы; 5 – удила псалии и блок; 6 – нож; 7 – кружка; 8 – кинжал-стилет; 9 – нож; 10 – кости животного;

-

1, 3–6, 8, 9 – железо; 2, 7 – керамика

В – план погр. 2: 1 – кружка керамическая; 2 – кости животного;

С – план погр. 3: 1 – кувшин-кружка; 2 – кувшин; 3 – миска; 4 – кости животного

1–3 – керамика

Условные обозначения : а – кости животных; б – меловидный тлен; в – коричневый тлен; г – темно-коричневый тлен

Рис. 2. Железные предметы из погр. 1

1 – наконечник копья; 2 – кинжал-стилет; 3 – меч; 4 – удила, 5 – псалии; 6 – блок; 7 – наконечник стрелы; 8, 9 – ножи

Его длина – 19 см, в том числе черешка – 5 см, сечение – округлое, черешка – квадратное.

Данный предмет не имеет прямых аналогий, но в Прикубанском могильнике на правобережье Кубани из семи комплексов, по импорту датированных второй четвертью IV – началом III в. до н. э., происходит серия боевых ножей, расположенных на остатках колчанов близ мечей, иногда перекрытых их клинками ( Лимберис, Марченко , 2018). В этой связи следует отметить, что и в нашем случае, судя по находке наконечника стрелы, рядом с мечом мог находиться колчан.

Традиция использовать вспомогательное колющее оружие, рассчитанное на прокалывание чешуйчатого доспеха, появляется в Центральном Предкавказье не позднее IV в. до н. э.: узкие кинжалы, с чертами клинкового оружия, были найдены в комплексах курганов 10 и 11 могильника Орджоникидзевский в Чечне ( Бурков, Маслов , 2005. Рис. 15: 3 ; 17: 1 ). Но гораздо ближе к нашей находке шилообразный стилет, который был найден между берцовыми костями в погребении 1 кургана 7 Кобийского могильника на левобережье среднего течения Терека вместе с поздним дериватом меча синдо-меотского типа и кинжалом прохоровского типа ( Березин, Ростунов , 2011. С. 63. Рис. 19; 20). Вероятная дата этого комплекса – II–I вв. до н. э.

Наконечник трехлопастной, втульчатый, лопасти срезаны к втулке под тупым углом (рис. 2: 7 ). Его общая длина – 2,7 см, втулки – 1 см.

Наконечник копья с втулкой, свернутой из раскованного стержня, которая немного расширяется к основанию (рис. 2: 1 ). Перо вытянутое треугольное, уплощенное, линзовидное в сечении, скошенное к втулке под тупым углом. Общая реконструируемая длина наконечника – 30–32 см, наибольшая ширина пера – 5 см, диаметр втулки у основания – 2,4 см.

Данный наконечник также относится к типу, характерному для меотских памятников Кубани. Наконечники сходной формы отнесены к 1-му варианту 3-го типа III подотдела по классификации Н. Ю. Лимберис и И. И. Марченко и датируются по импортам IV – началом III в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2006. С. 168. Рис. 1; 2). Близкие экземпляры представлены в комплексах IV в. до н. э. Уляпского могильника ( Лесков и др. , 2005. Рис. 6: 4 ).

Комплект железной конской упряжи включал удила, псалии и железный блок неизвестного назначения.

Удила с гладкими грызлами, округлыми в сечении (рис. 2: 4 ). На обоих концах согнутые петли. Звенья неравные, длиной соответственно 10,5 и 12 см, что обычно для удил IV в. до н. э. Возможно, давление на удила поводом осуществлялось с определенной стороны (левой?).

Псалии S-видные, округлые в сечении (рис. 2: 5 ). Средняя часть имеет восьмеркообразные расширения, в которых пробиты округлые отверстия. Концы декорированы тремя круговыми нарезками. Длина псалиев – 14 и 14,5 см.

Данные псалии являются дешевым дериватом бронзовых образцов. Литые бронзовые экземпляры двудырчатых S-видных псалиев, декорированные на окончаниях валиками с желобками, происходят из ритуального комплекса 2 кургана 8 Уляпского могильника, датированного по боспорской амфоре в пределах второй половины IV в. до н. э. ( Лесков и др. , 2013. С. 67. Рис. 72: 2, 3 ).

Существуют и биметаллические параллели данной находке, относящиеся к этому же периоду ( Эрлих , 2011. Рис. 89: 4 ).

Блок пропеллеровидный с лопастями, расположенными в одной плоскости, и втулкой с округлым отверстием в центре (рис. 2: 6 ). Длина предмета – 8,6 см. Связь его с уздечкой, судя по расположению в погребении, несомненна, но назначение остается неясным: он мог крепиться на чумбурном поводе или, что менее вероятно, служить для крепления подбородочного ремня.

Синхронные аналогии ему нам неизвестны, однако редкие параллели встречаются среди находок эпохи раннего железа.

Почти аналогичные по форме, несколько менее крупные, парные бронзовые предметы происходят из погребения 3 кургана 3 у Слободзеи в Приднестровье, которое датируется IX–VIII вв. до н. э. Они были определены как застежки, относящиеся к конскому снаряжению символической колесничной упряжки ( Махортых , 2005. С. 358, 359. Рис. 141: 10, 11 ). Разумеется, ни о какой культурной преемственности в этом случае не может быть и речи. Сходство, очевидно, обусловлено близким функциональным использованием.

В погребении 2 кургана 4 Кобийского могильника, который по набору инвентаря надежно датируется IV в. до н. э., был найден миниатюрный молоточкообразный предмет с округлым отверстием в центре ( Березин, Ростунов , 2011. С. 63. Рис. 13: 8 ). Аналогии ему происходят из набора, связанного с ремнями сбруи из Шумейковского кургана в Приднепровье, который относится к эпохе скифской архаики ( Могилов , 2008. Рис. 178: 3 ).

В погребении 1 были найдены две кружки, являющиеся разновидностью сосудов одного типа: биконической формы со сглаженным ребром, широким устьем и слабо отогнутым венчиком (рис. 3: 1 , 2 ). Их поверхность темно-серого цвета, со следами лощения и вторичного обжига. Они различаются пропорциями и местом верхнего крепления ручки. Дно большей – чуть вогнутое, меньшей – ровное. Их высота соответственно 8 и 6,3 см, диаметр дна – 8,5 и 2,7 см.

Данные кружки, бесспорно, восходят к кружкам и кувшинчикам раннескифского периода, от которых их отличает предельная упрощенность формы и отсутствие орнаментального декора ( Березин и др. , 2006. Рис. 5; 6).

Из погребения 2 происходит кружка, характерная для комплекса керамической посуды Центрального Предкавказья III–I вв. до н. э. (рис. 3: 3 ).

Сосуд с широким чуть вогнутым дном, округлым туловом, невысоким вертикальным горлом. Его поверхность серого цвета, следы лощения сохранились лишь местами. Имеются следы прокала и копоти, вероятно связанные с неприхотливым кочевым бытом. Ручка и край горла отбиты в древности. На тулово нанесен орнамент: бордюр из четырех пролощенных полос вокруг верхней части корпуса, от которого вниз отходят группы по 5–8 вертикальных полосок. Высота кружки – 12 см, диаметр устья – 9,5 см, дна – 8 см.

Схожая кружка происходит из погребения 24 в кургане 1 1983 г. у с. Кома-рово, которое по набору золотых украшений относится ко времени не позднее I в. до н. э. ( Гиджрати, Наглер , 1985. Рис. 3: 32 ; Мордвинцева, Трейстер , 2007. С. 189).

В погребении 3 найдены два гончарных сосуда, со следами ротации изнутри, ровной заглаженной поверхностью красно-кирпичного цвета.

Рис. 3. Керамика из погребений

1, 2 – кружки погр. 1; 3 – кружка погр. 2; 4 – миска погр. 3; 5, 6 – кувшины погр. 3

Кувшин-кружка имеет тулово с максимальным расширением в нижней трети высоты и относительно узким плоским дном (рис. 3: 6 ). Высокие плечики переходят в отогнутый наружу венчик. Крепившаяся на перегибе корпуса горизонтальная ручка была утрачена в древности. Высота сосуда – 9,1 см, диаметр дна – 4,5 см, устья – 7 см.

Крупный кувшин имеет дно, окруженное невысоким поддоном (рис. 3: 5 ). Его тулово яйцевидное, плечики покатые, горло хорошо выделенное, отогнутый венчик с уплощенной снаружи губой. Ложновитая ручка, округлая в сечении, крепится под венчиком и к верхней части корпуса. Высота сосуда – 22 см, диаметр устья – 9,2 см, дна – 4,2 см, сечение ручки – 1,4 см.

По И. И. Марченко, кружальная красноглиняная керамика, которую обычно рассматривают как боспорскую продукцию, появляется в меото-сарматских комплексах Прикубанья с конца III в. до н. э. и бытует на протяжении всего II в. до н. э. ( Марченко , 1996. С. 86, 87. Рис. 24).

Согласно наблюдениям Н. Ф. Шевченко, подобная керамика получает массовое распространение в сарматских погребениях Восточного Приазовья в период правления Митридата Понтийского ( Шевченко , 2008. С. 355). Так, в погребении 3 кургана 3 могильника у хут. Пролетарский сходный с нашим набор гончарной посуды найден вместе со среднелатенской фибулой, которая позволяет датировать комплекс временем около рубежа II–I вв. до н. э. (Там же. Рис. 1: 7, 8, 12 ).

В Центральном Предкавказье красноглиняные сосуды этой группы достаточно редки и встречены в комплексах, которые можно отнести ко II в. до н. э. ( Прокопенко , 2005. С. 270). Следует отметить находку витой красноглиняной ручки в культурном слое Татарского городища под Ставрополем ( Березин и др. , 2012. С. 54. Рис. 84: 6 ).

Третий сосуд из погребения 3 – плоскодонная чернолощеная лепная миска (рис. 3: 4 ). Ее тулово резко расширяется от дна, бортик загнут внутрь. На перегибе находится пять несимметрично расположенных конусовидных налепов. Высота – 5,6 см, диаметр дна – 11 см, устья – 19 см.

Эта миска является местной продукцией центральнокавказского производства. Схожий сосуд меньших размеров происходит из богатого «княжеского» погребения 14 в кургане 2 могильника Ипатово 3, которое не может датироваться позднее начала II в. до н. э. ( Белинский , 2001. Рис. 177).

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что три открытых захоронения можно отнести к двум хронологическим группам.

Наиболее ранним в кургане является погребение 1, которое по набору вооружения и конской упряжи относится к концу IV – началу III в. до н. э. Датирующие находки в этом погребении указывают на его связь с меотской культурой Кубани. Местной является только керамика. Особенно показательно его сходство с упомянутым выше погребением из Новокубанского могильника, которое Н. Ф. Шевченко без особой аргументации относит к числу сарматских захоронений конца IV – начала III в. до н. э. (Шевченко, 2004. С. 169, 170). Достоверная этническая атрибуция данного комплекса, как и публикуемого нами, на сегодняшний день едва ли возможна. Существующие же рассуждения о яза-мато-меотском населении в Предкавказье, которое якобы выполняло функцию контроля над караванными путями (охраняло греческие или меотские торговые экспедиции), можно отнести к числу литературных штудий, вне археологического контекста (Прокопенко, 2014. С. 51, 55).

Несомненно, однако, что новая группа скотоводческого (?) населения резко отличалась от дружинной элиты скифского круга, позднейшие подкурганные захоронения которой датируются второй половиной – концом IV в. до н. э., у которой также существовали устойчивые связи с Кубанью ( Канторович, Маслов , 2017). Если допустить, что эти две группы древностей были не вполне синхронны, а сменяли друг друга, то это может дать ответ о причинах исчезновения скифской культуры в Предкавказье. В пользу такого предположения как будто свидетельствуют материалы впускного погребения в курган 13 могильника Новозаведенное-II, где поверх слоя разграбления скифского захоронения эпохи архаики находилось необычное захоронение с центральнокавказским сосудом и мечом синдо-меотского типа ( Маслов , 1996).

Погребения 2 и 3 входят в следующую хронологическую группу «сарматских» погребений II–I вв. до н. э. Судя по набору импортных сосудов из погребения 3, культурный вектор контактов с Кубанью сохраняется и в этот период. Следует отметить, что, в свою очередь, чернолощеная керамика, изготовленная в Центральном Предкавказье, иногда встречается в прикубанских комплексах вместе с красноглиняной «боспорской» керамической посудой ( Марченко , 1996. Рис. 60: 10, 11 ; Шевченко , 2008. Рис. 4: 6, 9 ), что, вероятно, свидетельствует о широтных перемещениях скотоводческих групп.

Расположение погребений 1 и 3 на поверхности насыпи, которые находятся по соседству, не нарушая друг друга, возможно, подразумевает некую преемственность между комплексами ранней и поздней группы, несмотря на значительный – не менее столетия – хронологический разрыв. Существует ли такая преемственность, покажут лишь будущие исследования.

Список литературы Погребения кочевников IV-I вв. до н. э. из могильника Лысогорский-6

- Абрамова М. П., 1993. Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н. э. -IV н. э.). М.: ИА РАН. 240 с.

- Белинский А. Б., 2001. Отчет о раскопках кургана 2 могильника «Ипатово 3» у г. Ипатово Ставропольского края в 1998-1999 гг.//Архив ИА РАН. Р-1. № 24080-24085.

- Березин Я. Б., Каминский В. Н., Малашев В. Ю., 2012. Татарское городище и формирование памятников типа Татарка-Вербовка. М.: Таус. 208 с.

- Березин Я. Б., Маслов В. Е., Хлопов Ю.В., 2006. Керамика раннескифского времени из Центрального Предкавказья//Проблемы современной археологии/Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: Таус.С. 140-154. (Материалы и исследования по археологии России; № 10.)

- Березин Я. Б., Ростунов С. В., 2011. Сарматские захоронения Кобийского могильника//МИАСК. Вып. 12/Отв. ред. Е. И. Нарожный. Армавир: Армавирский государственный педагогический университет. С. 60-107.

- Бурков С. Б., Маслов В. Е., 2005. Исследования могильника «Орджоникидзевский» в Чечне//Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья: Памяти В. С. Ольховского/Гл. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 356-381.

- Габуев Т. А., 2016. Отчет о раскопках курганного могильника «Лысогорская-6» на территории Георгиевского района Ставропольского края в 2015 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 50198-50200.

- Гиджрати Н. И., Наглер А. О., 1985. Сарматское погребение у села Комарово Моздокского района СО АССР (предварительное сообщение)//Античность и варварский мир/Отв. ред. А. В. Исаенко. Орджоникидзе: Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова. С. 131-137.

- Канторович А. Р., Маслов В. Е., 2017. Могильник Новозаведенное-III как свидетельство пребывания скифов в Центральном Предкавказье в конце V-IV вв. до н. э.//Исторические Исследования: Журнал Исторического факультета МГУ. № 8. С. 107-139.

- Лесков А. М., Беглова Е. А., Ксенофонтова И. В., Эрлих В. Р., 2005. Меоты Закубанья в середине VI -начале III вв. до н. э.: Некрополи у аула Уляп: погребальные комплексы. М.: Наука. 192 с.

- Лесков А. М., Беглова Е. А., Ксенофонтова И. В., Эрлих В. Р., 2013. Меоты Закубанья IV-III вв. до н. э.: Некрополи у аула Уляп. Святилища и ритуальные комплексы. М.: Государственный музей искусств народов Востока. 184 с.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2006. Типология и хронология железных наконечников копий из памятников правобережья Кубани//Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 6/Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Кубанский государственный университет. С. 152-181.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2018. Боевые ножи меотов//Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа: материалы Междунар. науч. конф. (Карачаевск, 22-29 апреля 2018 г.)/Отв. ред. У. Ю. Кочкаров. Карачаевск: Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева. С. 221-223.

- Марченко И. И., 1996. Сираки Кубани (По материалам курганных погребений Нижней Кубани). Краснодар: Кубанский государственный университет. 340 с.

- Маслов В. Е., 1996. Впускное погребение из кургана № 13 могильника Новозаведенное-II//Историко-археологический альманах. Вып. 2/Отв. ред. Р. М. Мунчаев. Армавир; М.: Армавирский краевед. музей. С. 66-71.

- Маслов В. Е., Красильников К. И., Пятых Г. Г., 2016. Курганы нижнего Сулака: курган-кладбище № 4 могильника Львовский-VII. М.: ИА РАН. 116 с.

- Махортых С. В., 2005. Киммерийцы Северного Причерноморья. Киев: Шлях. 380 с.

- Могилов О. Д., 2008. Спорядження коня скiфськоï доби у Лiсостепу Схiдноï Европи. Київ; Кам'янець-Подiльський: ПП Мошиньский. 439 с.

- Мордвинцева В. И., Трейстер М. Ю., 2007. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье II в. до н. э. -II в. н. э. Т. I. Симферополь; Бонн: Тарпан. 308 с.

- Прокопенко Ю. А., 2005. Историко-культурное развитие населения Центрального Предкавказья во второй половине I тыс. до н. э. Ставрополь: Изд-во Ставропольского государственного университета. 819 с.

- Прокопенко Ю. А., 2014. Скифы, сарматы и племена кобанской культуры Центрального Предкавказья во второй половине I тыс. до н. э. Ч. 2. Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского федерального государственного университета. 726 c.

- Шевченко Н. Ф., 2004. Новые сарматские погребения с территории «Зубовско-Воздвиженской» группы//МИАСК. Вып. 4/Отв. ред. Е. И. Нарожный. Армавир: Армавирский государственный педагогический университет. С. 166-178.

- Шевченко Н. Ф., 2008. Погребения с фибулами из курганных могильников у хутора Пролетарский//Древности Юга России: памяти Г. А. Атавина/Отв. ред. Г. Е. Афанасьев. М.: Таус.С. 353-361.

- Эрлих В. Р., 1991. Меотские мечи из Закубанья//Древности Северного Кавказа и Причерноморья/Отв. ред. А. П. Абрамов и др. М.: Государственный музей искусств народов Востока.С. 77-105.

- Эрлих В. Р., 2011. Святилища некрополя Тенгинского городища II, IV в. до н. э. М.: Наука. 212 с.