Погребения по обряду трупосожжения на реке Кача под красноярском и их место в культурной традиции средневекового населения Енисея

Автор: Скобелев С.Г., Митько О.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14736885

IDR: 14736885 | УДК: 930.26

Текст статьи Погребения по обряду трупосожжения на реке Кача под красноярском и их место в культурной традиции средневекового населения Енисея

В течение ряда лет археологическим отрядом Новосибирского государственного университета проводилось изучение позднесредневековых погребений в долине р. Кача под Красноярском. В 1984–1985 гг. исследования велись на могильнике Монашка, расположенном к востоку от северной окраины с. Дроки-но, на вершине одноименной возвышенности, являющейся частью горной гряды, тянущейся по левому берегу реки до г. Красноярска. По источникам XVIII в. эта возвышенность в долине Качи известна под названием «Красный мыс» [Messerschmidt D. G., 1962. S. 216]. Погребения были совершены по обряду ин-гумации и сопровождались хорошо датируемым предметным комплексом, что позволило отнести их к периоду позднего средневековья – начала Нового времени [Скобелев С. Г., 1984; 1986; Скобелев С. Г., Митько О. А., 1987; Митько О. А., 1988]. В источниках XVII в. и литературе XVIII в. упоминаются «качинские юрты», стоявшие на берегу р. Кача. Их обитатели входили в состав проживавшей в этом районе родоплеменной группировки качин-цев [Миллер Г. Ф., 1990. С. 210; Крашенинников С. П. …, 1966. С. 60]. С большой долей вероятности, изученные нами погребения принадлежали именно качинцам.

В небольшой седловине у южной вершины возвышенности, расположенной к югу от этих позднесредневековых погребений качин-цев, в 1985 г. были обнаружены два захоронения, совершенные по обряду трупосожже-ния и конструктивно выполненные в одной манере. Каких-либо заметных признаков на поверхности седловины, покрытой невысокой травой, они не имели и были выявлены в небольшом раскопе, заложенном с разведочной целью. Верхний слой почвы представлен черноземом, мощность которого местами достигала 25–30 см. Он перекрывал материковый грунт частично в виде желтого суглинка, но главным образом, мергелевого щебня красного цвета. При снятии дерна на площади погребений на глубине 5–10 см от уровня современной дневной поверхности отмечены отдельные мелкие камешки (девонский песчаник), беспорядочно набросанные вместе со щебнем в форме неправильной окружности диаметром не более 2 м. Они залегали поверх материкового мелкого мергелевого щебня слоем около 5–8 см.

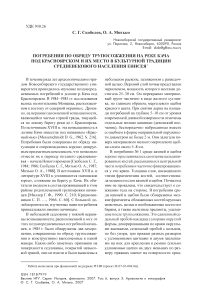

В погребении № 1 среди камней и щебня хорошо прослеживалось скопление кальцинированных костей, рассыпанных в центральной части погребения и частично фиксировавшихся у его краев. Толщина слоя, насыщенного этими фрагментами костей, соответствовала мощности слоя камней и щебня. Почва под ним не прокалена, что свидетельствует о сожжении тела на стороне. В погребении среди камней и щебня были обнаружены мелкие фрагменты обожженных костей крупных животных, целые и необожженные кости ног барана, а также железные предметы, уцелевшие после трупосожжения. Это сдвоенный седельный пробой-накладка с упорами округлой формы, декорированными по краям округлыми выемками, седельный пробой с кольцом, но без упора, три пряжки разных размеров с удлиненными щитками и двумя заклепками на них для крепления к ремню (сильно удлиненные щитки на двух меньших по размеру пряжках имеют на поверхности орна- мент в виде поперечных валиков), две фигурные накладки на ремни с парой заклепок, два кольца одинакового размера, удлиненная шарнирная накладка с заостренными концами и орнаментом, аналогичным выполненному на пряжках, 4 обоймы для ремней (тренчики?), два из которых имеют орнамент в виде валиков на внешней поверхности, а один – ромбический, круглая выпуклая бляшка-накладка на ремень малого размера с заклепкой и орнаментом чешуйчатого типа на лицевой поверхности, гвоздь небольшого размера и три заклепки среднего размера (рис. 1, 1–18). Железные предметы побывали в сильном огне и потому достаточно хорошо сохранились. На поверхности орнамента на круглой бляшке-накладке прослеживаются застывшие мелкие капельки серебра.

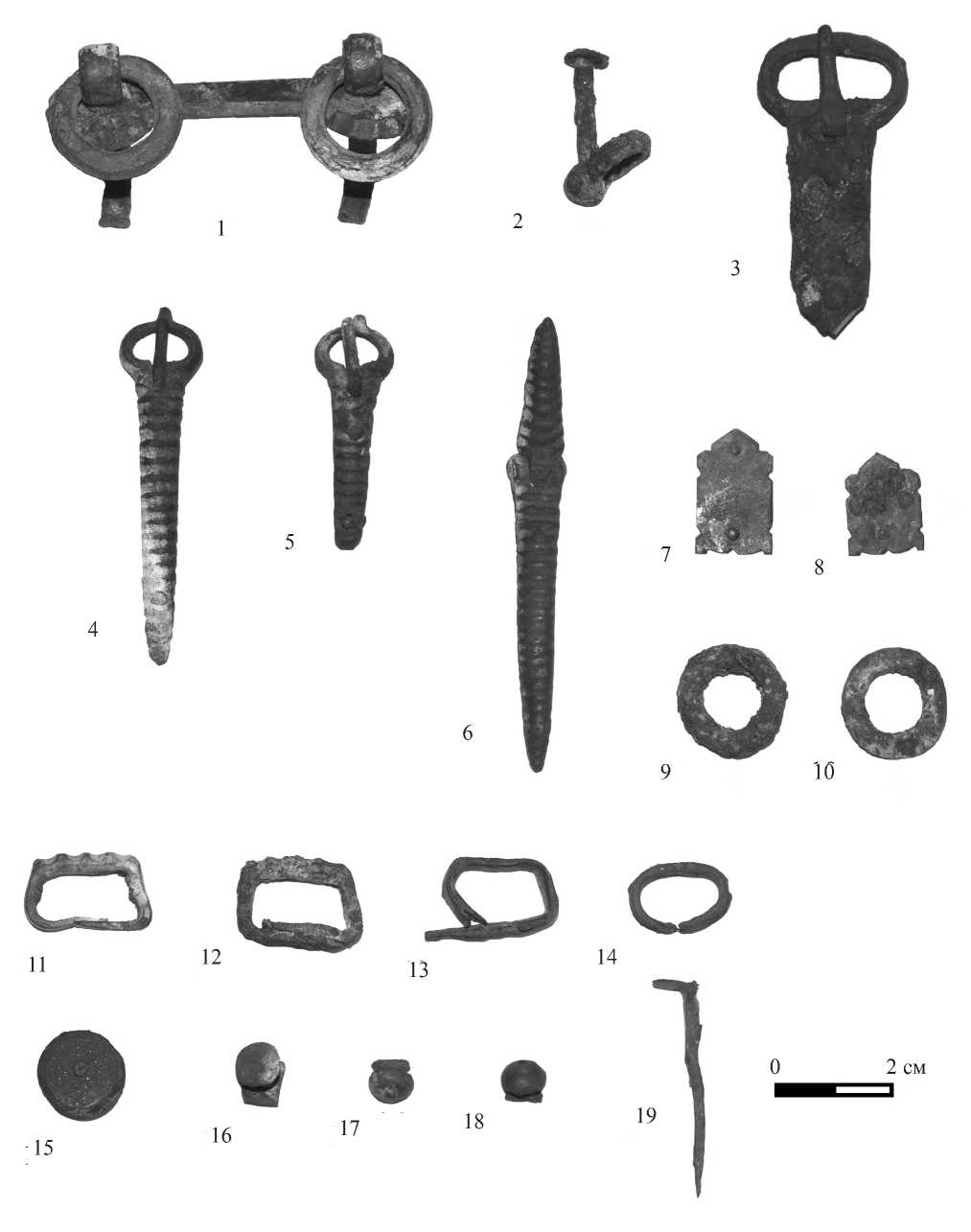

В погребении № 2, аналогичном по конструкции и состоянию первому, также находилось скопление кальцинированных костей, занимавшее близкую по размеру площадь. Среди них были обнаружены мелкие колотые и частично обожженные фрагменты костей животных, очевидно остатки поминальной тризны. Целых костей здесь не найдено. Погребальный инвентарь включал в себя два плоских железных черешковых наконечника стрел очень малого размера c пером ромбовидной формы, небольшого размера обкладку луки седла в виде тонкой желобообразной металлической пластины длиной около 8 см с чешуйчатым орнаментом на лицевой поверхности (в одном из двух отверстий у клювообразных завершений обкладки сохранился гвоздик длиной несколько менее 2 см), два гвоздика разных размеров, кольцо, два фрагмента разнотипных (одна с ромбическим, а вторая с чешуйчатым орнаментом) и одна целая небольшого размера накладка на ремень с двумя заклепками (без орнамента), три одинаковые среднего размера накладки на ремень в виде щитков с ромбическим орнаментом на лицевой поверхности и тремя заклепками (одна из накладок несколько крупнее остальных), 16 одинаково оформленных фигурных ременных накладок малого размера (размеры накладок незначительно варьируются) с растительно-геометрическим орнаментом на лицевой стороне и двумя заклепками каждая, две одинаковые (незначительно различающиеся по размеру) очень мелкие накладки на ремень в виде сердечка с растительным орнаментом на лицевой по- верхности, две заклепки и две круглые выпуклые бляшки-накладки на ремень малого размера с одной заклепкой каждая и орнаментом растительного типа на лицевой поверхности одной из них (рис. 2, 1–34). Железные предметы побывали в сильном огне и потому достаточно хорошо сохранились. На поверхности орнамента на большинстве накладок прослеживаются застывшие мелкие капельки серебра.

Большая часть вещей из обоих погребений, вероятно, входила в комплекты сбруйных наборов и седельной гарнитуры. Обращает внимание явная стилистическая схожесть предметов (включая как одинаково миниатюрные размеры, так и аналогичные предметы и использование однотипных орнаментов – чешуйчатого и ромбического), позволяющая предположить, что все изделия изготовлены если и не одним мастером, то с использованием одних и тех же технологических приемов. Так, края колец (рис. 1, 9 , 10 ; 2, 4 ) сварены кузнечным способом не встык, а внахлест, причем железные прутки, из которых они были свернуты, имели заостренные концы. Однотипно выполнены все заклепки.

Некоторые из обнаруженных в погребениях вещей имели функциональное назначение, но большинство предметов относится к числу украшений. Таковыми являются обкладка луки седла и все целые накладки на ремни (кроме шарнирной, которая могла выполнять функцию укрепления ремня в месте постоянного изгиба) (рис. 1, 6 ). Вероятно, к ним можно отнести и фрагменты накладок. Но и вещи, к числу украшений не принадлежащие, несли на себе элементы декора и, таким образом, одновременно выполняли функцию украшений. Стоит отметить, что накладки из погребения № 2 в большей степени были украшены серебряной инкрустацией, расплавившейся на погребальном костре. В художественном отношении они также несколько отличаются – характерный для вещей из погребения № 1 валиковый орнамент здесь полностью отсутствует.

Исходя из изложенных фактов, можно достаточно уверенно полагать, что эти погребения были выполнены приблизительно в одно время и принадлежат к одному культурному типу.

Инвентарь, обнаруженный в погребениях, характерен для предметного комплекса енисейских киргизов, а некоторые из вещей имеют прямые аналогии с материалами, про-

Рис. 1. Могильник Монашка, раскоп I, погребение 1, погребальный инвентарь:

1–2 – седельные пробои; 3–5 – пряжки; 6 – шарнирная накладка; 7–8 – пятиугольные накладки; 9–10 – кольца; 11–14 – тренчики; 15 – округлая бляшка; 16–18 – заклепки; 19 – гвоздь (все железо)

исходящими из хорошо датированных памятников южных районов Красноярского края, а также соседних регионов Южной Сибири. Так, обоймы ремней с рельефно оформленной поверхность и накладывавшимися друг на друга концами (рис. 1, 11, 12) встречались в погребении по обряду трупосожжения мо- гильника Ак-Таш на Алтае, датируемом серединой XI – началом XII в. [Кызласов И. Л., 1983. Табл. XXXIII, 2, 3]. Сдвоенный седельный пробой (рис. 1, 1) имеет аналогии среди комплекса вещей кыргызского погребения могильника Оглахты II, относящегося к тому же времени [Там же. Табл. XIV, 39]. Округлые вы-

Рис. 2. Могильник Монашка, раскоп I, погребение 2, погребальный инвентарь:

1–2 – наконечники стрел; 3 – накладка на луку седла; 4 – железное кольцо; 5–7 – наконечники ремней; 8–10 – пятиугольные накладки; 11–12 – округлые бляшки; 13–14 – сердцевидные бляшки; 15–16 – заклепки;

17–18 – гвозди; 19–34 – фигурные накладки (все железо)

пуклые накладки со шпеньками, как гладкие, так и украшенные орнаментом (рис. 1, 15 ; 2, 11 , 12 ), близки находкам из могильников Самохвал I и Самохвал II, укладывающихся в хронологические рамки предмонгольского и начала монгольского времени [Кызласов И. Л., 1983. Табл. XI, 84–86 ].

В составе инвентаря из погребения № 2 особый интерес вызывают две сердцевидные накладки на ремень (рис. 2, 13, 14). Эти предметы являются самыми миниатюрными изделиями такого рода из числа известных в памятниках енисейских кыргызов. Подобные вещи датируются периодом XII – началом XIII в. Их раз- личные вариации обнаружены в кыргызских погребениях Оглахты II, Означенное VI, Самохвал II и III, Кизек Тигей [Кызласов И. Л., 1983. Табл. XI, 66, 69–71, 77]. Обивка луки седла из погребения № 2 по своему оформлению, по мнению И. Л. Кызласова, восходит к оглахтинской стадии аскизской культуры, т. е. к XI в. [Там же. С. 60, рис. 33].

Наконечники стрел из погребения № 2 (рис. 2, 1 , 2 ) относятся (по классификации Ю. С. Худякова) к VI группе плоских наконечников, получивших широкое распространение в XI–ХII вв., но встречающихся также и в монгольское время [Худяков Ю. С., 1980. С. 95].

В целом можно отметить, что предметные комплексы из обоих погребений имеют особенности, позволяющие по совокупности признаков отнести их к монгольскому времени. Датировка памятников, исходя из размещения в одной из самых высоких точек местности, а также особенностей вещевого материала, может быть определена XII–XIII вв. [Худяков Ю. С., 1982; Кызласов И. Л., 1983; Скобелев С. Г., 1989; 2000; 2003; 2006].

Красноярский лесостепной район является самой северной зоной распространения степи в Средней Сибири. Фактически это островок открытых пространств в окружающем обширном море тайги. Некоторые ландшафты, например, крупные безлесные возвышенности по левому берегу р. Качи от с. Емельяново вплоть до впадения этой реки в Енисей, представляют собой как бы кусочек Минусинской котловины, перенесенный далеко на север. По-видимому, появление степного населения в Красноярской лесостепи не было случайным. В настоящее время здесь и в ее подтаежной периферии известно несколько погребальных комплексов, отнесенных исследователями к Красноярско-Канскому варианту культуры енисейских кыргызов, существовавшему с конца X – начала XI по XIII–XIV вв. [Кызласов И. Л., 1983. С. 73, 75; Савинов Д. Г., 1989. С. 144–149]. Д. Г. Савинов соотнес материалы раскопок могильника Эйлиг-Хэм III в Туве с Ладейским комплексом, одиночными захоронениями по обряду трупосожжения в Большемуртинском районе (на опушке леса между деревнями Юксе-ева и Береговая Таскина), у с. Миндерла и на р. Кан, высказав при этом предположение о миграции кыргызов в конце X – начале XI в. с территории Тувы в Красноярскую лесостепь. Причем появление кыргызов в столь отдаленном от Тувы регионе он связывает не с их экспансией, которая, судя по письменным и археологическим источникам, проходила преимущественно в южном, юго-западном и восточном направлениях, а с отступлением на север, вызванным потерей опорных позиций в Центральной Азии на рубеже I и II тыс. По его мнению, границы расселения кыргызов в это время доходили до места слияния Ангары и Енисея, где находился упоминаемый Рашид ад-Дином город Кикас [Савинов Д. Г., 1989. С. 144–145].

Из небольшого числа погребений, включенных в Красноярско-Канский вариант культуры енисейских кыргызов, о захоронении у с. Мин-дерла, раскопанном З. К. Глусской в 1947 г., в литературе долгое время можно было встретить лишь весьма скудные сведения [Кызла-сов И. Л., 1983. С. 75; Макаров Н. П., 1989. С. 158]. Относительно недавно С. М. Фокин опубликовал коллекцию находок из этого погребения. Он датировал их IX-X вв. и отнес памятник к «местным этническим группам, испытавшим влияние культуры южных соседей». Основанием для его выводов послужило наличие в составе погребального инвентаря шипастых наконечников стрел, «нехарактерных для енисейских кыргызов», железной проколки с завитым V-образным наверши-ем и фрагмента керамики, орнаментированной горизонтальными наклонно поставленными оттисками. Подобная керамика, по его мнению, аналогична той, что обнаружена на поселении Боровка, датируемом VI–X вв., а проколка близка находкам из погребений на площади поселения Усть-Кова (ритуальное захоронение 4) [Фокин С. М., 2003. С. 315]. Первое проникновение кыргызов на территорию Красноярской лесостепи С. М. Фокин относит к IX–XI вв., что, по его мнению, происходило в связи с завоевательными походами с «целью обложения данью местных племен». Следующий этап XI–XII вв., согласно концепции Д. Г. Савинова, связан с утратой кыргызами центрально-азиатских территорий и заселением северных территорий в качестве своеобразной компенсации. В XIII–XIV вв., в связи с потерей независимости, кыргызы были вынуждены покидать свои «исконные территории, ища убежище на севере» [Фокин С. М., 2004. С. 169].

Несомненно, что в качестве основной гипотезы проникновения кыргызов в Красноярско-Канскую лесостепь данная схема вполне соответствует логике исторического развития населения степной части Среднего Енисея. Однако основной упор в ней делается на анализ погребального инвентаря, в то время как погребальному обряду, являющемуся наиболее важным этническим индикатором, практически не уделяется внимание, и все трупосо-жжения на стороне автоматически относятся к кыргызским. Смещение исследовательского акцента на особенности погребального обряда позволяет, на наш взгляд, выдвинуть другую, альтернативную гипотезу.

В частности, нельзя исключить попадание на северные территории вещей «кыргызского облика» в результате торгово-обменных операций. В то же время, учитывая вероятность участия кыштымов в центрально-азиатских походах енисейских кыргызов, мы можем предположить, что к ним были привлечены и те этнические группы, которые населяли Красноярскую лесостепь и окружающую ее таежную зону. В таком случае появление здесь специфического погребального инвентаря может быть связано не с поиском кыргызами «убежища на севере», а возвращением ближайших потомков участников походов на свои родовые земли. Как и кыргызы, насельники Красноярской лесостепи сжигали своих умерших на стороне, но при этом, в отличие от них, хоронили собранный на костре прах в небольших грунтовых ямках, присыпав их землей с небольшим количеством мелких камней и щебня.

Отметим, что трупосожжение в Больше-муртинском районе, по словам его находчика Г. М. Бойкова, залегало на глубине 10 см от современной дневной поверхности; о наличии здесь камней сведений нет [Николаев Р. В, 1982. С. 131]. Бронзовые предметы сбруйного набора ладейского комплекса частично оплавлены и представляют собой остатки погребения [Макаров Н. П., 1989. С. 150]. Известно, что ладейский комплекс, попавший в Красноярский краевой краеведческий музей в 1928 г., был выпахан крестьянами с территории Ла-дейского городища, и это позволяет предположить отсутствие над ним конструкции из системно сложенной каменной кладки. Над погребением на р. Кан, отнесенном к «местному варианту древнехакасской культуры», также не зафиксировано надмогильного сооружения [Савельев Н. А., Свинин В. В., 1978. С. 141]. Об условиях нахождения захоронения у с. Миндерла данных нет [Фокин С. М., 2003. С. 313–315].

Отсутствие каменных надмогильных сооружений можно объяснить недостаточной доступностью необходимого каменного материала. Это предположение должно учитываться, так как в долине р. Кача подходящих для сооружения курганов выходов камней намного меньше, чем это обычно имеет место в более южных районах. Но в то же время для Красноярского лесостепного района известны примеры, когда камни и крупные каменные блоки для сооружения курганов доставляли за несколько километров. Так, в окрестностях близлежащего с. Емельяново в основании насыпей тагарских курганов имелись крупные каменные ограды. Одна из них размерами 12 × 13 м и высотой до 40 см была сложена из плит известняка, средние размеры которых составляли 20 × 20 × 4 см. Квадратная ограда была и у кургана у с. Со-лонечное (с. Солонцы?). У кургана № 1 возле д. Коркино вокруг камеры были вкопаны каменные столбы и зафиксированы отдельные скопления камней, а также массивная гранитная плита. Ограда вокруг погребальной камеры кургана № 5 также состояла из бесформенных гранитных глыб, расположенных по кругу [Николаев Р. В., 1963. С. 93, 96]. Как отметил Г. А. Максименков, круглая форма каменных оград является особенностью тагар-ских курганов в окрестностях Красноярска [Максименков Г. А., 1961. С. 311].

Тем не менее, по сравнению с более южными районами, курганы тагарской культуры в Красноярском лесостепном районе созданы с несравненно меньшим применением камня. Вероятно, с тенденцией повсеместного уменьшения на Енисее со времени та-гарской культуры размеров погребальных сооружений и трудозатрат на их возведение, в данном районе камень пропорционально меньше по сравнению с более южными районами использовался и в средневековых погребениях. Так, в Минусинской котловине многие из позднесредневековых погребений имеют едва заметную, с небольшим количеством камней выкладку, тогда как в более ранних камень применялся в значительных объемах. На расстоянии около 3 км от г. Монашка в долине р. Кача расположена г. Сопка, где камень у ее обрывистого склона можно собирать на поверхности, не затрудняя себя его ломкой. Тем не менее люди, оставившие эти два погребения, по каким-то причинам не сочли для себя нужным либо добыть камень на месте, либо доставить его сюда от г. Сопка.

Вероятно, проблема применительно к позднему средневековью может заключаться не в повсеместном отсутствии или наличии подходящих выходов камня, а в следовании обусловленной этим традиции, которая прослеживается с гораздо более раннего времени, чем рубеж I–II тыс. н. э. Как минимум, ее корни уходят в поздний этап существования та-штыкской культуры. Так, все три погребения могильника Боровое, содержащие материал, аналогичный происходящему из захоронениий таштыкского и кыргызского времени, и датированные серединой I тыс. н. э., не имели на поверхности почвы видимых признаков и располагались на глубине от 10 до 30–35 см [Ман-дрыка П. В., Макаров Н. П., 1994. С. 68–69, 79; Фокин С. М., 2006. С. 75–77]. Погребение № 1 на могильнике СТИ (на площади базы отдыха Сибирского технологического института) помещено в овальную яму глубиной 15– 30 см от современной дневной поверхности. Сожжения на обоих могильниках производились на стороне, на сильном, но не продолжительном огне. После сожжения еще горячий прах помещали в могильные ямы. После этого могила сразу засыпалась землей. Памятники Боровского культурного типа по составу погребального инвентаря отнесены к переходному периоду от позднего железного века к средневековью, что дополнительно подтверждается радиоуглеродной датировкой (680 ± 20 лет) [Мандрыка П. В., Макаров Н. П., 1994. С. 71, 80].

На средневековых памятниках северных таежных территорий, прежде всего в Приангарье, также не фиксируются надмогильные каменные сооружения. К ним относятся погребения по обряду трупосожжения на островах Отика и Сосновый-Савинский. Их характерной особенностью являются сожжение тела на стороне вместе с сопровождающим погребальным набором, помещение кремированных останков в неглубокие ямки – от 10 до 15 см и отсутствие надмогильных сооружений [При-валихин В. И., 1992. С. 101–103]. Несколько отличным было погребение на о. Сергушин: кальцинированные кости и погребальный инвентарь помещены в грунтовую яму глубиной 60 см от уровня дневной поверхности и перекрыты тремя слоями бересты, которые зафиксированы шестью небольшими камнями [Привалихин В. И., 1986. С. 199].

На стоянке Усть-Кода было исследовано также одно погребение, совершенное по обряду трупосожжения. Кальцинированные кости помещены в могильную яму глубиной 25 см, и каких-либо надмогильных сооружении на поверхности обнаружено не было [Леонтьев В. П., Ермолаев А. В., 1992. С. 16–17].

Схожий характер носило погребение на стоянке Чадобец, где в раскопе № 5 было открыто скопление кальцинированных костей, сопровождавшихся набором погребального инвентаря тюхтятского облика. При этом анализ углей из погребения дал более позднюю дату – XIII–XIV вв. [Леонтьев В. П., 1985. С. 135–136].

Стоит также отметить и три погребения по обряду трупосожжения на могильнике Усть-Тасеева, датированные XII–XIV вв. Максимальная глубина их залегания составляла всего 15 см от уровня дневной поверхности [Лысенко Д. И., Гревцов Ю. А., 2005. С. 259–260; 2006. С. 47–48].

На стоянке Усть-Кова на площади средневекового могильника исследовано к настоящему времени 14 погребений, совершенных по обряду трупосожжения. Они представляли собой линзы овальной и округлой форм с мощностью заполнения 10–15 см, с богатым набором предметов погребального инвентаря. Судя по приведенным в публикации данным, на поверхности погребения никак не были отмечены [Леонтьев В. П., Дроздов Н. И., 1996. С. 39–46].

Памятники с аналогичными особенностями погребального устройства выявлены и в Южном Приангарье, где известно четыре погребения, выделенных в долоновскую группу захоронений конца I тыс. н. э. Это погребения на побережье Долоновского расширения Братского водохранилища и в окрестностях Иркутска в местности Межовка, а также два захоронения на левом берегу р. Ока в местности Материк [Николаев В. С., Дзю-бас С. А., Белоненко В. В., 2002. С. 85–100]. По мнению А. В. Харинского, от минусинских памятников они отличаются отсутствием могильных ям и надмогильных сооружений. Этот обычай не является привнесенным из Минусинской котловины, а связан с традициями местного населения [Харинский А. В., 2003. С. 220–226].

Возможно, данный вывод можно распространить и на средневековые погребения Красноярской лесостепи, совершенные по обря- ду трупосожжения тел умерших на стороне, включая захоронения в долине р. Кача. Так, длительная практика малого использования камня при создании здесь и на более северных территориях погребальных сооружений, обусловленная его труднодоступностью, к позднему средневековью превратилась уже в самостоятельно живущую традицию, которой местное население повсеместно следовало. Надо полагать, что Красноярский лесостепной район, по крайней мере, с конца I тыс. н. э., целиком входил в сферу распространения культуры енисейских кыргызов. Однако, будучи отделенным от Минусинской котловины труднодоступной горно-таежной областью Восточного Саяна, находясь в иноэтничном соседстве, ее население выработало локальный вариант этой культуры. Изученные нами два погребения по обряду кремации на г. Монашка являются типичными для данного варианта памятниками. Отсутствие здесь в средние века значительных по размерам надмогильных сооружений является одним из элементов практической сферы погребальной обрядности, в данном случае в завершающей ее части, свидетельством устойчивой традиции, в которой также прослеживается характерное для всей Евразии более упрощенное по сравнению с предшествующим временем отношение к умершим членам сообщества. Указанные выше обстоятельства должны непременно учитываться при изучении в данном районе археологических памятников более позднего времени. Пополнение фонда источников археологического происхождения, их хронологические определения, а также сделанные нами выводы об этнокультурных особенностях существовавшего здесь погребального обряда позволяют более уверенно проводить сравнения археологических материалов этого исторического периода с происходящими из памятников, относящихся уже к монгольскому и русскому времени, выделять в них элементы заимствований как из монгольской, так затем и из русской культуры.