Погребения с металлическими предметами из грунтовых могильников срубной КИО

Автор: Лунькова Ю.В., Луньков В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучение грунтовых могильников, синхронных курганным, представляет значительный интерес в реконструкции погребального обряда носителей срубной КИО. Среди погребений из данной категории могильников особое место занимают те, которые сопровождаются металлическими предметами. В статье рассматриваются 19 таких комплексов, происходящих из 7 могильников. Проводится сравнительный анализ погребального обряда с характеристиками более 300 захоронений из сформированной авторской выборки по грунтовым могильникам. Определяется их место в системе срубных древностей.

Срубная культурно-историческая общность, грунтовые могильники, погребальный обряд, металлические изделия, статистический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143167082

IDR: 143167082

Текст научной статьи Погребения с металлическими предметами из грунтовых могильников срубной КИО

В нашем распоряжении имеется авторская база данных, включающая 336 погребений из 21 грунтового могильника. Ранее были опубликованы предварительные суммарные характеристики этой выборки, что позволило получить достаточно полное представление о ней (Лунькова, Луньков, 2014). Статистически было доказано, что погребения из грунтовых могильников и подкурганные http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.253.110-119

с «упрощенным» набором ритуальных действий представляют собой единый тип обряда ( Лунькова, Луньков , 2014. С. 59). Данное заключение, конечно, с определенной долей условности, позволяет частично экстраполировать результаты и выводы по курганным могильникам на грунтовые.

В настоящей статье анализируются захоронения, содержащие металлические предметы. Этот выбор обусловлен рядом причин. В погребальном инвентаре изделия из металла, особенно украшения, встречаются наиболее часто, хотя (если опираться на результаты анализа курганных могильников) и не являются массовой категорией находок ( Луньков, Лунькова , 2009). В то же время присутствие металла в погребениях привлекает внимание как, скорее всего, один из показателей «неординарности», отклонения от «стандарта».

Кратко остановимся на основных характеристиках обряда.

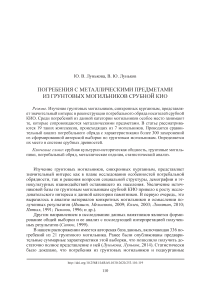

Металлические предметы зафиксированы в 7 из 21 могильника, что составляет 1/3 учтенных памятников (рис. 1). Иная картина наблюдается в распространении изделий в погребениях. Так, металл встречен в 19 захоронениях (и это лишь 5,7 % общей выборки). Наибольшее количество погребений с металлом отмечается в Алексеевском Левобережном (8), в могильнике Калач I – четыре, в Екатериновском II – три и по одному в остальных четырех могильниках.

Площадь могильных ям для одиночных детско-подростковых погребений1 составляла – 0,6–1,3, для взрослых – 1,5–2,8, а для парных – 1,95–2,2 кв. м. Ориентированы они (в большинстве случаев) в северо-восточном направлении2. Форма ям – либо прямоугольная, либо овальная. Дополнительные структурные элементы зафиксированы лишь в погр. 4 и 20 могильника Калач I, где автором раскопок отмечено поперечное перекрытие. Но в трех могильниках выявлено неоднородное заполнение ям: Алексеевском Левобережном – остатки дерева, уголь и зола; Екатериновском II – уголь; Калаче I – остатки дерева. Наличие остатков дерева в заполнении ям косвенно может выступить аргументом в пользу их перекрытия3. Таких случаев для нашей подборки отмечено 7. Кроме этого, в погр. 9 могильника Дружковский обнаружено каменное перекрытие ( Горбов, Усачук , 1993. С. 116).

Захоронения совершены по обряду ингумации, единственное исключение – Алексеевский Левобережный, п. 45 – кремация. В 16 случаях они одиночные, среди которых 10 детей и подростков и шесть взрослых, в 2 случаях – парные: взрослый + ребенок и подросток + подросток. Более детальная информация по половозрастному составу погребенных отсутствует.

Как правило, многими исследователями отмечается плохая сохранность костяков и сопровождающего инвентаря. Там, где удалось это зафиксировать, погребенный лежал скорченно на левом боку с согнутыми в локтях руками,

Рис. 1. Карта-схема расположения грунтовых могильников срубной КИО

Условные обозначения : д – могильники, содержащие погребения с металлическими предметами; д – могильники, не содержащие погребений с металлическими предметами

1 – Ливенцовка I; 2 – Захаровский; 3 – Дружковский; 4 – Терешковский Вал; 5 – Петропавловский; 6 – Новохарьковский; 7 – Самотоевский; 8 – Алексашкинский; 9 – Ново-Привольное; 10 – Смеловский; 11 – Мосоловский; 12 – Никольский; 13 – Солнечный; 14 – Калач I; 15 – Алексеевский Левобережный; 16 – Алексеевский II; 17 – Екатериновский I; 18 – Екате-риновский II; 19 – Екатериновский III; 20 – Федоровский; 21 – Съезжее нередко с положением кистей у лицевого отдела черепа. Определить степень скорченности костяков в большинстве случаев затруднительно.

В могильной яме, в основном, находился один сосуд (13 погр.). С двумя зафиксирован один случай, с тремя – два; в трех случаях – керамика отсутствовала (погр. 6 Алексеевского Левобережного м-ка и погр. 3 и 20 могильника Калач I). Стоит отметить, что погребения с тремя сосудами – это либо парное, либо с остатками кремации. Разное количество сосудов в могильных ямах зафиксировано лишь в Алексеевском Левобережном могильнике, в остальных могильниках – только по одному. Керамика представлена баночными и профилированными формами – наиболее характерными для срубной культуры. Там, где удалось определить, сосуды располагались либо около черепа, либо около рук или ног.

Органические остатки встречены в пяти погребениях и представлены углем, золой и остатками дерева, минеральные – отсутствовали. В одном погребении зафиксировано наличие двух зубов лошади.

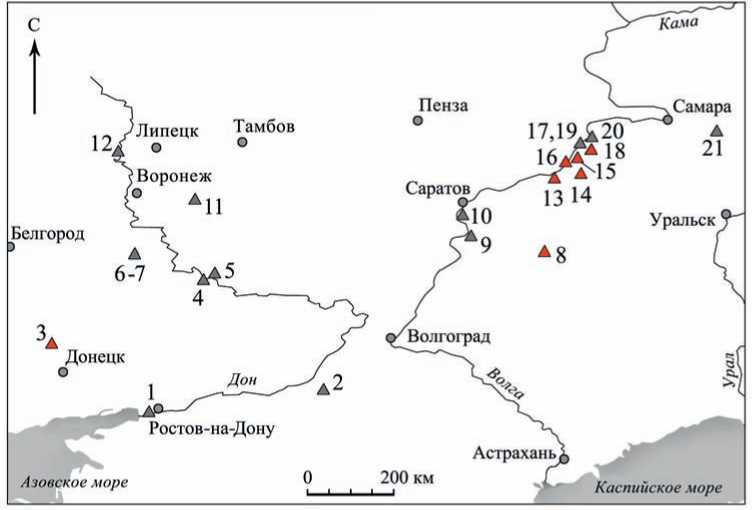

Рис. 2. Диаграмма количественного распределения металлических изделий

Особо стоит остановиться на некерамическом инвентаре – обнаруженных в погребениях бронзовых изделиях. Всего учтено 38 предметов (рис. 2). Большинство металлических изделий (37 шт.) – это украшения, представленные двумя основными категориями: головные украшения (височные подвески и пронизи – соответственно 16 и 6) и украшения для рук (браслеты – 15). Найдено также единственное орудие – нож.

Степень сохранности металлических изделий плохая. Полностью сохранившихся предметов практически нет, в связи с чем невозможно провести их полноценный морфологический анализ. Тем не менее по данным исследователей можно составить представление об этих изделиях.

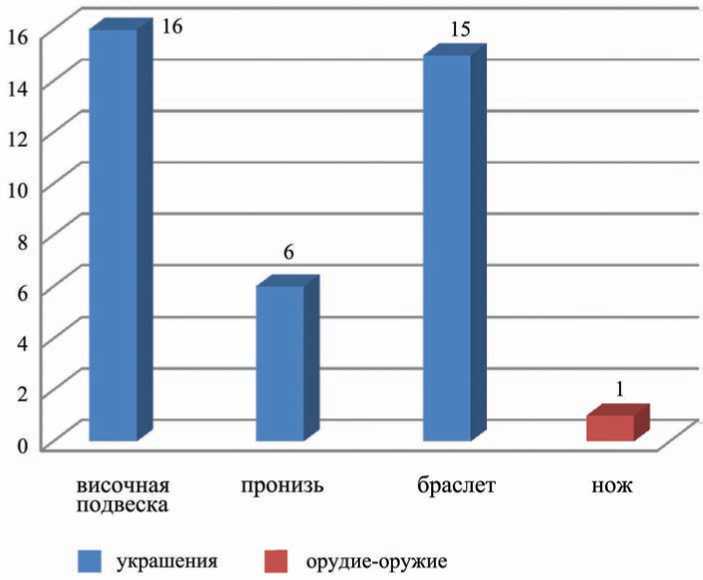

Височные подвески – овальной либо восьмерковидной формы, изготовленные из желобчатого стрежня или пластины (рис. 3: 1, 2 ). В ряде случаев поверхность орнаментирована насечками. Там, где удалось зафиксировать, окончания заострены. На общем фоне выделяется подвеска из могильника Дружковский (рис. 3: 3 ), изготовленная из прямоугольной в сечении проволоки в один оборот. Все они были обнаружены в районе черепа, что и позволило их отнести к категории головных украшений, наиболее многочисленной группы металлических предметов – 16 экз. Встречены они в пяти из семи могильников, в 11 погребениях, из которых в 6 – только подвески, в 5 – вместе с другим некерамическим

Рис. 3. Металлические изделия из погребений грунтовых могильников

1 – подвеска, погр. 3 Алексашкинского м-ка (по: Пятых , 1991. С. 95); 2 – подвеска, погр. 5 м-ка Екатериновский II (по: Зудина, Крамарев , 1993. С. 154); 3 – подвеска, погр. 9 Дружков-ского м-ка (по: Горбов, Усачук , 1993. С. 131); 4 – браслеты, погр. 4 м-ка Калач I (по: Тихонов , 1996. С. 47); 5 – нож, погр. 20 м-ка Калач I (по: Там же. С. 46)

инвентарем. В пяти случаях обнаружено по 2 подвески. Погребения принадлежали как взрослым людям (3 случая), так и детям и подросткам (6 случаев); единожды парное (взрослый + ребенок) и кремация. В большинстве могильных ям встречена и керамика: по одному сосуду – 8 случаев, по три – два случая4. В двух захоронениях керамика отсутствовала, а вот подвесок в них было по 2 экз.

В пяти погребениях височные подвески встречены в наборах: с бронзовыми браслетами (в 2 погр.); с бронзовыми браслетами и бабками5; с пастовыми бусами; с подвеской из раковины.

Пронизи – цилиндрической формы, изготовленные из пластины, свернутые в трубочку. В двух случаях (Алексеевский Левобережный, п. 45, и Алексеевский II, п. 6) в могильной яме обнаружено по 3 экз.: в парном погр. (подросток + подросток) и в одиночном (ребенок) ( Ватазина , 1976; Агапов, Пестрикова , 1977). Пронизи идут в наборе либо с пастовыми бусами (в парном захоронении), либо с браслетом. Также встречена керамика: в могильной яме со скелетами подростков – три сосуда, у ребенка – один сосуд.

Браслеты – желобчатого типа, предположительно (плохая сохранность не позволяет говорить однозначно) с заостренными концами (рис. 3: 4). Это вторая по численности группа металлических предметов (15 экз.). Встречены они в пяти могильниках: в девяти погребениях, из которых пять принадлежат детям и подросткам, три – взрослым и в одном – кальцинированные кости. Браслеты встречаются как самостоятельно (4 случая), так и в наборе с другим некерамическим инвентарем – 5 случаев. Основными наборами являются: браслет + три бронзовые пронизи; два браслета + бронзовая височная подвеска; два бронзовых браслета + бронзовая подвеска + бабки; бронзовый браслет + пастовые бусы + бронзовый предмет. Стоит отметить, что при совместном обнаружении бронзового браслета с височной подвеской наметилась определенная тенденция – два браслета + одна подвеска (хотя, безусловно, это требует дальнейшего подтверждения на более массовом материале). Местоположение стандартно – в районе кистей рук. В могильных ямах встречена и керамика: с одним сосудом – семь случаев (пять погребений детей и подростков и два взрослых), единожды с двумя (взрослый) и с тремя (погр. с кальцинированными костями).

Нож – пластинчатое орудие со слегка изогнутой рукоятью и обоюдоострым лезвием с округлым концом (рис. 3: 5 ). Как отмечает автор раскопок: «Типологически ближе всего к такому ножу стоят пластинчатые однолезвийные ножи петровской культуры» ( Тихонов , 1996. С. 42).

Погребение сильно разрушено, скелет, который принадлежал ребенку, сохранился частично. Над могильной ямой зафиксированы остатки поперечного перекрытия. Нож обнаружен в северо-восточном углу ямы, а бараний альчик – в центре. Другого инвентаря, в том числе и керамического, не выявлено. Стоит отметить, что это не единственный случай находки ножа в погребении ребенка, правда, все другие из подкурганных захоронений ( Лунькова , 2002б. С. 184, 185).

Опираясь на приведенные выше данные, можно сделать следующие выводы.

В первую очередь, наблюдается очевидная диспропорция между количеством могильников, содержащих погребения с металлом (30 % учтенных памятников) и количеством этих погребений (5,7 % всей выборки захоронений). Не стоит игнорировать тот факт, что привлекаемые памятники исследованы не полностью, часть их площади разрушена, в силу чего информация носит предварительный характер. Но тем не менее при строгой регламентации пространства могильников, вероятно, при каких-то условиях наличие погребения с металлом являлось вполне возможным.

В связи с этим особое внимание стоит обратить на Алексеевский Левобережный могильник, где исследовано 27 погребений, из которых 8 с металлическими изделиями. Безусловно, это выделяет его из ряда остальных памятников. То же можно сказать и про обряд: в 12 случаях авторы раскопок предполагают наличие перекрытия, в заполнении могильных ям (5 случаев) встречены угли, зола ( Васильев , 1974; Пестрикова , 1975; Ватазина , 1976). По возрастному составу две трети погребений принадлежат детям и подросткам, остальные – взрослым. В могильных ямах находилось от 1 до 4 сосудов. Некерамический инвентарь представлен в основном металлическими изделиями (височными подвесками, пронизями, браслетами), а также в единичных случаях – пастовыми бусами и подвеской из раковины. Очевидно, что этот комплекс выходит за рамки «стандартных» не только для грунтовых, но и для курганных могильников ( Лунькова , 2002а; Лунькова, Луньков , 2014).

Намечается и локализация могильников, содержащих погребения с металлическими предметами. По имеющимся данным, в большинстве своем они сконцентрированы в южной части Среднего Поволжья (рис. 1). Единственное исключение – могильник Дружковский, расположенный в пойме левого берега р. Кривой Торец бассейна Северского Донца ( Горбов, Усачук , 1993. С. 115).

Как было отмечено выше, для ряда комплексов фиксируется могильная конструкция с дополнительными элементами – наличием деревянного или каменного перекрытия. Но в большинстве своем это были простые могильные ямы, размеры которых соответствуют «стандартным» ( Лунькова , 2002а). Доминируют одиночные погребения, в которых, как правило, находилось по одному сосуду. Некерамический инвентарь, представленный украшениями, не отличается особым разнообразием. Установить зависимость между металлическими изделиями и возрастным составом погребенных на данном этапе исследования представляется затруднительным. По имеющимся данным, выделяется набор украшений, а именно: бронзовая подвеска + два бронзовых браслета.

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно отметить:

– среди грунтовых могильников могут быть выделены те, которые отличаются по обряду – усложненная погребальная конструкция (перекрытие), наличие разнообразного по количеству и типам инвентаря (в частности – Алексеевский Левобережный);

– по данным анализа выборки погребений из грунтовых могильников, несмотря на достаточно высокую степень унификации, могут быть выделены определенные группы, в том числе и по наличию металлических изделий;

– наметилось выделение набора украшений: бронзовая подвеска + два бронзовых браслета.

Увеличение базы данных и последующий ее анализ позволит более детально конкретизировать полученные результаты.

Список литературы Погребения с металлическими предметами из грунтовых могильников срубной КИО

- Агапов С. А., Пестрикова В. И., 1977. Отчет о раскопках Алексеевского II грунтового могильника в Хвалынском районе Саратовской области в 1977 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 6701, 6701а.

- Васильев И. Б., 1974. Отчет о работах II отряда Средневолжской археологической экспедиции в 1974 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 5426, 5426а.

- Ватазина А. П., 1976. Отчет о раскопках в Хвалынском районе Саратовской области в 1976 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 6778, 6778а.

- Горбов В. Н., Усачук А. Н., 1993. Дружковский могильник и некоторые вопросы мировоззрения срубных племен//Археологический альманах. Вып. 2/Гл. ред. А. В. Колесник. Донецк: Донеччина. С. 115-132.

- Зудина В. Н., Крамарев А. И., 1993. Могильник эпохи бронзы у с. Екатериновка//Археологические исследования в Поволжье: межвуз. сб. ст./Отв. ред. Г. И. Матвеева. Самара: Самарский гос. ун-т. С. 128-156.

- Ивашов М. В., Мельников Е. Н., 2009. Грунтовые захоронения эпохи бронзы на территории Верхнего Подонья//РА. № 2. С. 122-134.

- Колев Ю. И., 2003. Грунтовый могильник срубной культуры Съезжее II (материалы раскопок)//Материальная культура населения бассейна реки Самары в бронзовом веке/Ред. Ю. И. Колев и др. Самара: СГПУ. С. 88-111.

- Лопатин В. А., 2010. Смеловский могильник: модель локального культурогенеза в степном Заволжье (середина II тыс. до н. э.)/Ред. Н. М. Малов. Саратов: Наука. 244 с.

- Луньков В. Ю., Лунькова Ю. В., 2009. Оригинальные металлические украшения срубной культуры из курганной группы Советское II//Проблеми гiрничоï археологiï: матерiали VII мiжнародного Картамиського польового археологiчного семiнару/Науч. ред. Ю. М. Бровендер. Алчевськ: ДонДТУ. С. 97-114.

- Лунькова Ю. В., 2002а. Погребальный обряд срубной культуры Волго-Донского междуречья: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 20 с.

- Лунькова Ю. В., 2002б. Погребения с ножами срубной культуры лесостепной зоны Волго-Донского междуречья//Проблемы археологии Евразии/Ред. Р. М. Мунчаев. Тула: Гриф и К. С. 181-188.

- Лунькова Ю. В., Луньков В. Ю., 2014. Грунтовые могильники срубной КИО (предварительное сообщение)//КСИА. Вып. 236. С. 55-60.

- Пестрикова В. И., 1975. Отчет о разведках в Приволжском районе Куйбышевской области и работах в Хвалынском районе Саратовской области в 1975 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 5847.

- Пятых Г. Г., 1991. Алексашкинский бескурганный могильник и его место среди однотипных памятников//Археология восточно-европейской степи. Вып. 2. Саратов: Саратовский ун-т. С. 94-103.

- Синюк А. Т., 1999. О грунтовых могильниках эпохи бронзы на Дону//Проблемы археологии бассейна Дона: сб. науч. тр. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. С. 56-72.

- Тихонов В. В., 1996. Грунтовой могильник Калач в Саратовском Заволжье//Охрана и исследование памятников археологии Саратовской области в 1995 году. Вып. 1/Науч. ред. А. И. Юдин. Саратов: Орион. С. 37-53.