Погребенный курган 23А могильника Филипповка 1 и хронологическое соотношение савроматских и раннесарматских древностей Южного Урала

Автор: Савельев Никита Сергеевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ бокового погребения (№ 2) кургана 23 могильника Филипповка 1 (Россия, Оренбургская область, водораздел рек Урал и Илек), исследованного в 1990 г. экспедицией Башкирского филиала Академии наук СССР под руководством А.Х. Пшеничнюка. На основе анализа стратиграфической и планиграфической информации, а также благодаря привлечению архивных фотографий показано, что данным курганом был перекрыт небольшой земляной курган (№ 23а), сооруженный несколькими годами ранее. Судя по обрядовым характеристикам и наличию плоскодонного сосуда с желобчатым носиком-сливом, единственное погребение этого кургана может быть названо «позднесавроматским» или синкретичным «савромато-раннесарматским», более характерным для самой западной части Южного Урала. Погребенный в этой могильной яме человек был уложен в «позе всадника» и ориентирован головой на юго-восток. В более позднем кургане 23 фиксируются традиции, характерные для раннего этапа прохоровской культуры (дромосное и катакомбное погребения, сожженная деревянная конструкция шатровой формы). Полученные данные показывают, что субстратные («савроматские») и суперстратные (раннепрохоровские) традиции на территории формирования новой культуры достаточно длительно сосуществовали друг с другом, в том числе и среди населения, оставившего элитный некрополь Филипповка 1. Погребенный курган 23а является наглядным подтверждением данного сосуществования. Механическое наложение раннепрохоровских традиций на памятники предшествующего, «савроматского», времени и генетическая близость носителей новых традиций свидетельствуют о том, что их распространение на территории Южного Урала шло по линии постепенного превращения этнического комплекса погребальной обрядности в престижный надэтничный.

Южный урал, скифо-сарматское время, элитные некрополи, погребальный обряд, этнокультурное разнообразие

Короткий адрес: https://sciup.org/149140597

IDR: 149140597 | УДК: 903.59:393.05 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2022.1.3

Текст научной статьи Погребенный курган 23А могильника Филипповка 1 и хронологическое соотношение савроматских и раннесарматских древностей Южного Урала

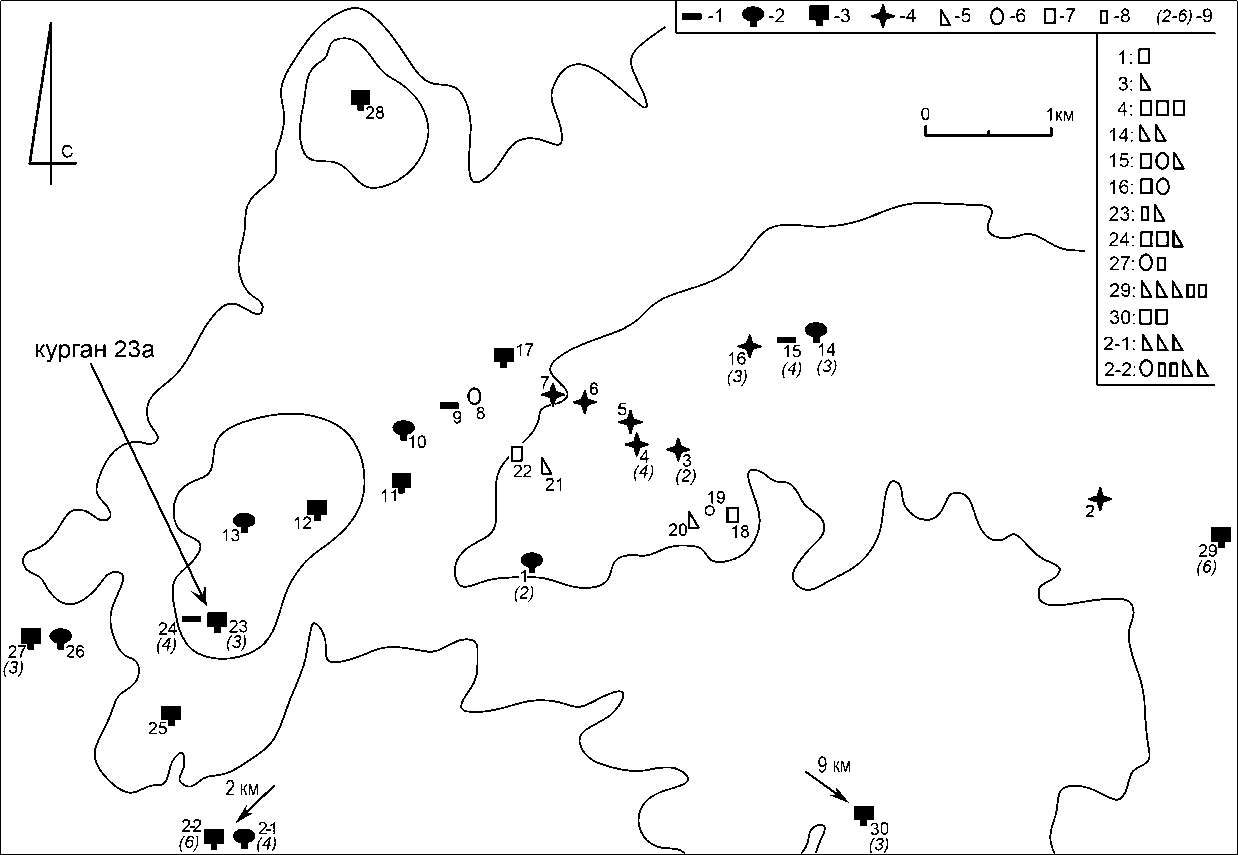

Благодаря работам экспедиции Башкирского филиала АН СССР (1986–1990 гг., руководитель А.Х. Пшеничнюк) и Приуральской экспедиции Института археологии РАН (2004– 2014 гг., руководитель Л.Т. Яблонский) в Центральном Оренбуржье, на водоразделе рек Урал и Илек был полностью исследован курганный могильник, получивший наименование Филипповка 1. Общие размеры курганного поля 9 х 5 км, в его пределах расположено 29 курганных насыпей, из которых только несколько относятся к малым, а все остальные – к средним, большим и очень большим [Пше-ничнюк, 2012; Яблонский, 2013]. Также к этому большому некрополю могут быть отнесены расположенный в 12 км к юго-востоку курган 30 и курганы 1 и 2 могильника Филиппов-ка 2, расположенного не более чем в 2–3 км юго-западнее крайних западных курганов могильника Филипповка 1 [Савельев, 2019а, с. 214]. Пространственная структура этого некрополя сочетает в себе отдельные микроскопления курганов с разнотипными погребениями с дромосами и на древнем горизонте, а также цепочки курганов, объединяющиеся какими-либо чертами (крупные курганы с центральными крестовидными погребениями;

малые одномогильные курганы без дромос-ных погребений; крупные одномогильные курганы с дромосными погребениями с овальными и прямоугольными ямами). Максимально удаленную периферию могильника образуют фактически одиночные курганы с прямоугольными дромосными погребениями [Савельев, 2019а, с. 222].

Еще А.Х. Пшеничнюком на основе близости погребального обряда и сопровождающего инвентаря был сделан вывод о функционировании некрополя в пределах не более 30– 50 лет, то есть «археологической синхронности» всех курганов могильника [Пшеничнюк, 2012, с. 89]. Последующие работы позволили отнести время существования могильника к IV в. до н.э. с вероятным сужением датировки до второй половины этого столетия [Пере-водчикова, 2013, с. 334–335; Савельев, 2019а, с. 221; Сиротин и др., 2019, с. 241; Сиротин, 2021, с. 162]. Единственным более ранним комплексом, относящимся к предшествующему, «савроматскому», времени, по мнению автора раскопок, является погребение 2 кургана 23 [Пшеничнюк, 2012, с. 58, 89]. Учитывая особенности этого комплекса, являющегося погребенным курганом, его детальный анализ позволяет получить важные дополнительные данные по хронологическому соотношению

«савроматских» и раннесарматских древностей на территории Южного Урала.

Описание комплекса

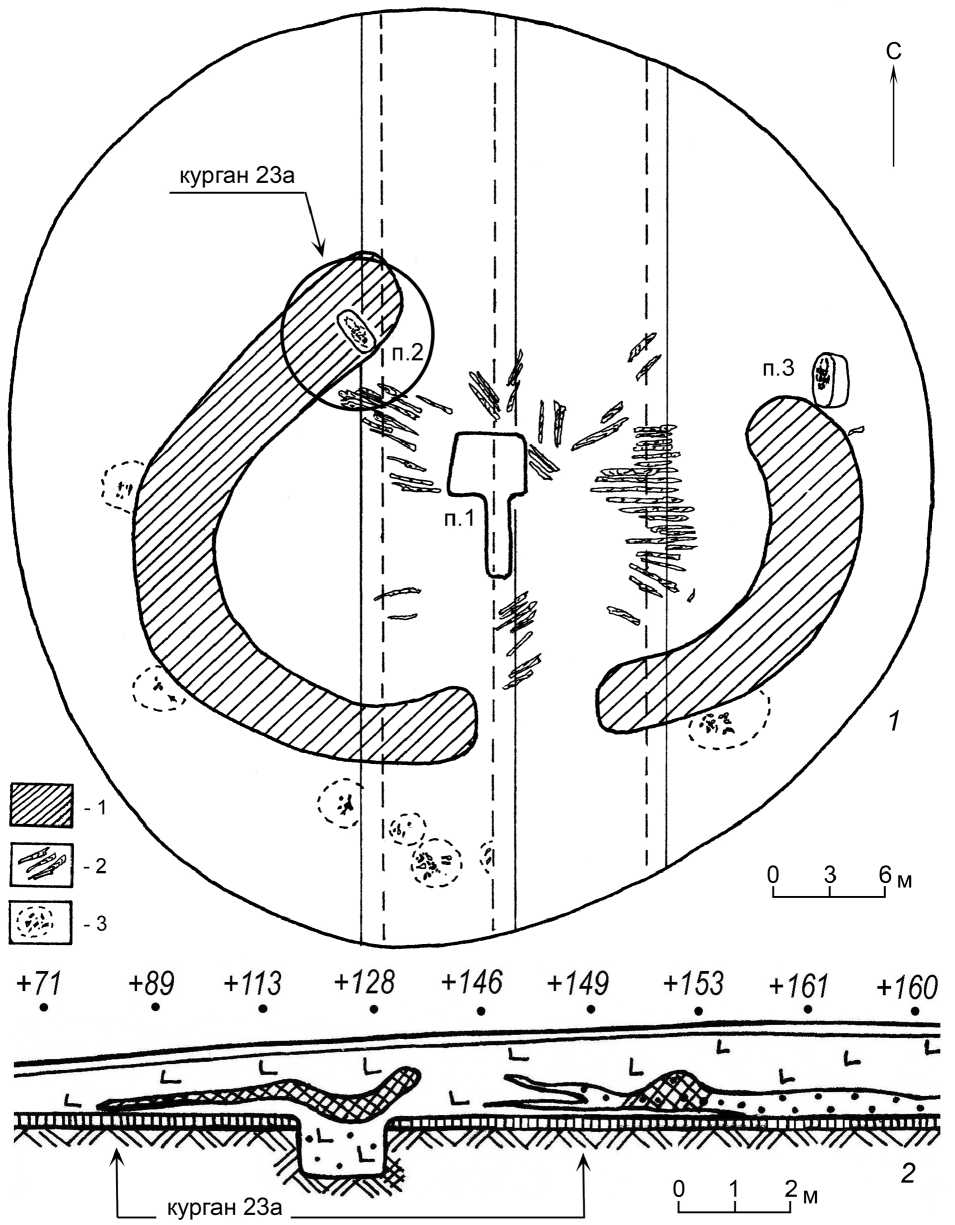

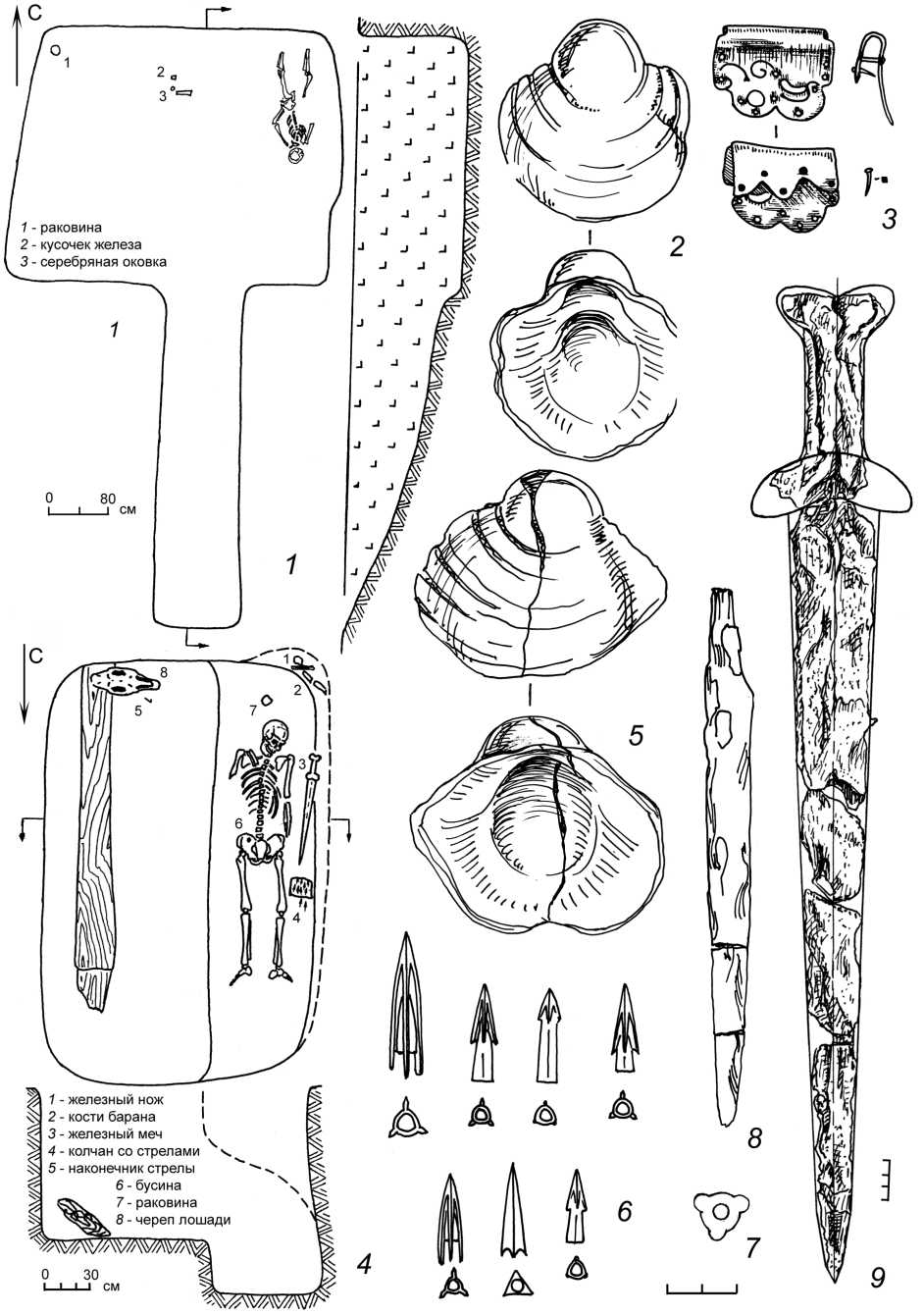

Курган 23 расположен на южном фланге западной цепочки могильника, для которой в основном характерны овальные и прямоугольные дромосные погребения, в паре с курганом 24, в котором центральное погребение совершено под шатровой конструкцией на древнем горизонте (рис. 1). Диаметр кургана 23 составляет 48–50 м, высота – 1,8 м, долгое время распахивался. Под насыпью выявлено три погребения – центральное дромос-ное (№ 1), окруженное валиком из могильного выкида, впускное подбойное (№ 3), расположенное у восточного края насыпи (рис. 5, 4–9 ), и рассматриваемое погребение № 2, находящееся к северо-западу от центра и полностью перекрытое выкидом из центральной могильной ямы (рис. 2). Ширина валика составляет 3–4 м, высота до 0,5 м, диаметр обвалованной площадки 23–28 м. Погребение № 1 (рис. 5, 1–3 ) широкое прямоугольное с дромо-сом, подходящим с юга к длинной стороне и рядным положением погребенных, ориентированных головой на юг, относится к типу 2.1.А.1 [Савельев, 2019а, с. 217]. Над погребением находилась сожженная бревенчатая конструкция шатровой формы, имевшая значительные размеры. Как основное дромосное (№ 1), так и впускное подбойное (№ 3) погребения относятся к типам, широко представленным в Филипповском могильнике.

Раскопки кургана велись с помощью бульдозера и скрепера траншеями шириной 6–7 м с оставлением трех вытянутых по линии С–Ю контрольных бровок. Валик из могильного выкида, окружающий центральную площадку, был зафиксирован в западной и восточной бровках, что позволило детально проследить его строение (рис. 3,1–3). Также было установлено, что в северной части западной бровки валик был уложен не на древнюю поверхность, а на пологую дерновую насыпь диаметром около 9 м и высотой 0,25–0,3 м (рис. 2). Под ней, также по линии прохождения бровки, находилось погребение, которому был присвоен порядковый № 2. Необходимо отметить, что А.Х. Пшеничнюк ак- центировал внимание именно на механическом перекрывании курганом 23 более раннего кургана с одним погребением, которое рассматривалось им и как самое раннее во всем могильнике [Пшеничнюк, 2012, с. 58, 89]. Для разделения двух разных комплексов погребенный курган в дальнейшем будет именоваться «курган 23а».

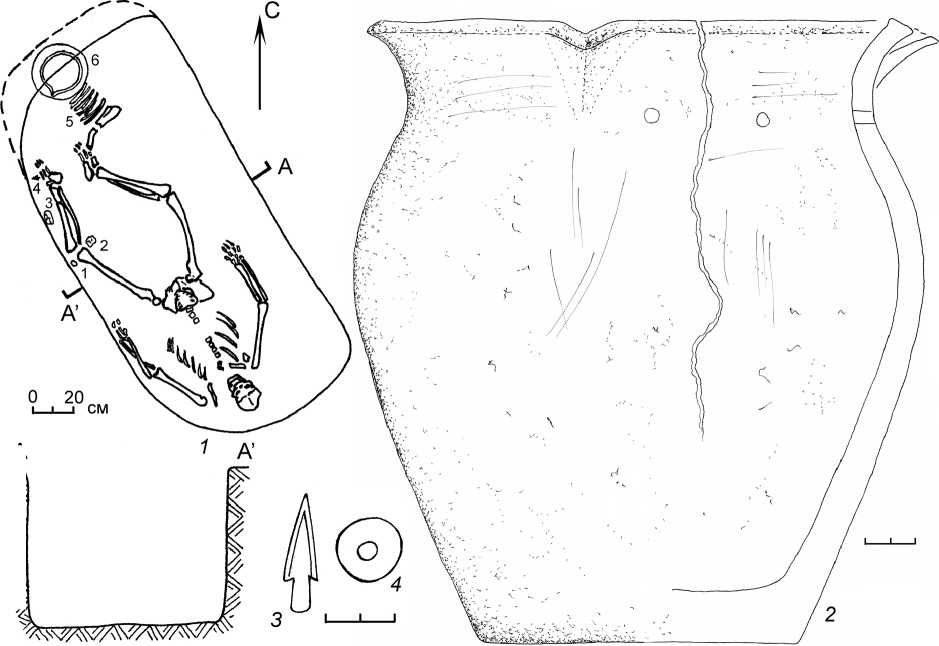

Могильная яма в кургане 23а имела размеры 2,15 х 1,0 м, форма прямоугольная с сильно скругленными углами, глубина от уровня погребенной почвы 1,0 м, ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. На дне ямы головой на юго-восток лежал костяк взрослого человека (мужчины?) с отставленными в стороны руками и разведенными и немного согнутыми в коленях ногами (так называемая «поза всадника»). Около левого колена погребенного и немного ниже найдены шаровидная костяная пронизка и два небольших фрагмента какого-то железного изделия, около левой ступни находился трехлопастной втульчатый бронзовый наконечник стрелы (рис. 4, 1,3,4 ). Рядом с правой стопой лежали кости половины грудной клетки мелкого рогатого скота (баран?), за которыми, в неглубокой нише, стоял грубый плоскодонный сосуд (рис. 4, 2 ).

Обсуждение и выводы

Относительная хронология комплекса

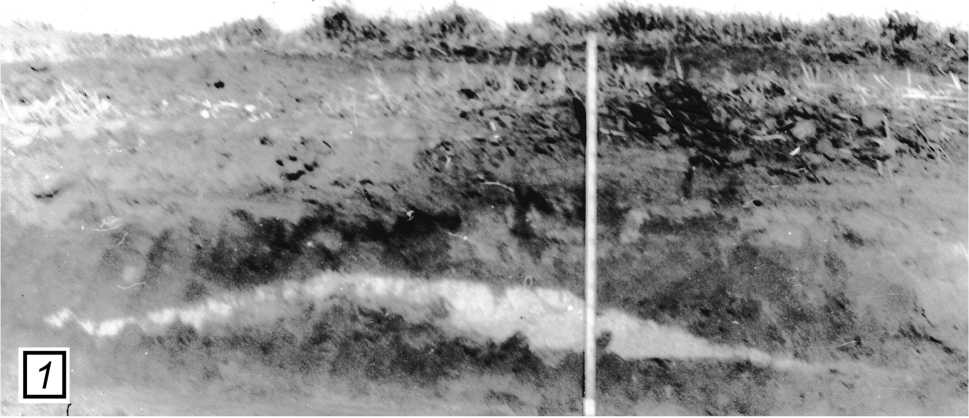

Заполнение могильной ямы погребения № 2 представлено темным гумусом, при этом перекрывавший насыпь кургана 23а более поздний материковый выкид явно просел. Это было отмечено в отчете [Пшеничнюк, 1991, с. 12] и дословно повторено в появившейся значительно позже публикации [Пшеничнюк, 2012, с. 58]. Обращение к фотографиям из данного отчета позволяет значительно дополнить и детализировать эту картину. Судя по ним, насыпанный на более ранний курган валик из выкида не просто равномерно «просел», как это может быть воспринято из чертежа (рис. 2,2), а провалился в заполнение могильной ямы как минимум до уровня материкового слоя (рис. 3,3). Также важно, что на ширину провала насыпанный слой материковой глины оказался сильно фрагментированным и перемешанным с вышележащим гумусным заполнением. Это свидетельствует о том, что проседание гумусного заполнения погребения № 2 произошло уже после перекрывания кургана 23а выкидом из могильной ямы № 1. Учитывая скорость разложения мягких тканей и уплотнения заполнения могильной ямы, можно уверенно говорить о том, что сооружение погребений № 1 (то есть кургана 23) и № 2 (то есть кургана 23а) разделяло всего несколько лет. Фактически это является свидетельством синхронности «раннего» и «позднего» комплексов, вне зависимости от того, в какую часть IV в. до н.э. их помещать.

Данные погребального обряда

Учитывая подчеркнутую «эгалитар-ность» рассматриваемого погребения, предметом анализа могут стать только поза погребенного и его ориентировка головой на юго-восток. «Поза всадника» (она же – «танцующая») и «атакующая поза», при которой подогнута одна нога, по приводимым К.Ф. Смирновым данным, характерны менее чем для 10 % погребенных, и к концу V – IV в. до н.э. их количество сокращается еще в 2 раза [Смирнов, 1964, с. 92, табл. 4]. Б.Ф. Же-лезчиков отмечал, что положение рук и ног умерших более разнообразно в памятниках Южного Приуралья, и связано в первую очередь с мужскими захоронениями [Железчиков, 1994, с. 131]. Для всей использовавшейся выборки из 512 погребений савроматского времени (303 – Самаро-Уральская группа, 106 – Заволжье, 93 – Волго-Донское междуречье) поза всадника, то есть положение ног ромбом, характерно всего для 2,9 % [Железчиков, 1994, с. 127, табл. 1]. Для последующего, раннесарматского времени (IV–III вв. до н.э.), поза всадника в среднем для всей территории Южного Урала и Нижнего Поволжья встречается в 2,6 % случаев, что вполне сопоставимо с савроматским временем. Распределение по территориальным группам показывает отсутствие этого признака в Зауралье, Степной Башкирии и на севере Волгоградской области, максимально же (3,5–8,0 %) он представлен на Илеке, в Западном Оренбуржье, районе Лебедевки и в Заволжье [Желез-чиков, 1997, с. 78]. Эти данные могут свидетельствовать о том, что поза всадника явля- ется не столько хронологическим, сколько территориальным признаком, и характерна более для запада Южного Приуралья и Заволжья. Возможно, эта поза также связана с высоким социальным статусом погребенного [Очир-Горяева, 2019, с. 814].

Анализ ориентировки погребенных сав-роматского времени (VI–IV вв. до н.э.), проведенный К.Ф. Смирновым уже почти 60 лет назад, показал, что юго-восточная ориентировка резко возрастает к концу V – IV в. до н.э., встречаясь до этого единично [Смирнов, 1964, с. 91, табл. 3]. Этим юго-восточная ориентировка сильно отличается от юго-западной, появившейся раньше и встречавшейся в савроматское время в два раза чаще [Смирнов, 1964, с. 92]. Эти выводы подтверждаются и на проанализированной А.Х. Гильмитди-новой значительно более обширной выборке мужских погребений. Сделанные ей выводы свидетельствуют о том, что к концу V – IV в. до н.э. юго-восточная ориентировка (по данным ориентировки могильных ям) вырастает более чем в 4 раза, с 4,2 до 17,2 %, а ориентировка на ЮЮВ, не встречавшаяся в раннее время, к концу V – IV в. до н.э. составляет уже 13,8 % [Гильмитдинова, 2021, рис. 5]. Эти выводы детализируются данными по ориентировке погребенных головой: по сравнению с VI–V вв. до н.э. к IV в. до н.э. юго-восточная ориентировка увеличивается в 5 раз, югозападная падает в 2 раза, южная увеличивается в 7,5 раз (до 53,3 %), западная падает в 12 раз, восточная – более чем в 5 раз, а ранее отсутствующая ориентировка на ЮЮВ дает показатель 10 % [Гильмитдинова, 2021, с. 129, рис. 6]. Эти данные, в разрезе рассматриваемых вопросов, свидетельствуют о прямой связи роста южной, юго-восточной и юго-юговосточной ориентировок и, возможно, смены восточных ориентировок на юго-восточные.

Данные погребального инвентаря

Из всего немногочисленного сопровождающего инвентаря в погребении кургана 23а какую-либо возможность анализа дает только лепной глиняный горшок (рис. 4,2). Сосуд имеет вытянуто-яйцевидную форму, массивное плоское дно, относительно высокую дуговидно отогнутую шейку и широкое устье, на котором сформирован носик-слив. Высота сосуда 25 см, диаметр дна 12,5 см, диаметр устья 22 см, максимальный диаметр тулова – 22,5 см, находится в его верхней части. Для стягивания вертикальной трещины, идущей от устья до нижней трети сосуда, по сторонам от нее на шейке просверлено два отверстия. Поверхности грубые, серо-коричневого цвета, в тесте примесь шамота, фактура слоистая, внутренняя поверхность покрыта толстым слоем нагара.

Данный тип сосудов является крайне редким для памятников савроматского времени Южного Урала. В качестве относительно близких аналогий форме могут быть названы экземпляры из Покровки I, Кудуксая III [Гуцалов, 2004, табл. 19, 23,24 ], Каскиново и Валитово-2 [Исмагил, Сунгатов, 2013, рис. 11, 10 , 32, 27 ], но ни на одном из них нет желобчатых носиков-сливов. Среди южноуральских материалов желобчатые носики-сливы присутствуют только на банках раннескифского времени [Смирнов, 1964, с. 112; Гуцалов, 2004, с. 34], импортном (кавказском?) гончарном чернолощеном сосуде из кургана 12 могильника Филипповка 1 [Пшеничнюк, 1991, рис. 13; 2012, с. 50, рис. 118, 16 ] и, вероятно, таком же сосуде из кургана 1 погребения 2 могильника Тара-Бутак [Смирнов, 1964, рис. 19, 4г , 67, 2 ].

Анализ всей приводимой К.Ф. Смирновым выборки плоскодонных сосудов показывает, что экземпляр из кургана 23а могильника Филипповка 1 по вытянутости, стройности формы, массивности дна, широкогорлости и высокой дуговидно отогнутой шейке имеет значительное сходство с более западными (Дон и Поволжье) сосудами савроматского времени [Смирнов, 1964, с. 116, рис. 61–66]. Также на Дону известны и единичные экземпляры близкой формы с желобчатыми носиками-сливами [Максименко, 1983, рис. 10, 3 , 46, 2,3 ; Копылов, Лукьяшко, 1995, рис. 8, 3 , 9, 2 ].

По классификации савроматской керамики Нижнего Поволжья, рассматриваемый горшок может быть отнесен к немногочисленным типам 9 и 10, различающимся только массивностью дна [Очир-Горяева, 1990, с. 83, 84]. Тип 9 одинаково характерен для право- и левобережья р. Волга, а тип 10 распространен только в Заволжье. Также он представлен и в

Приуралье (3 экз.), в самой западной его части, но здесь все сосуды этого типа имеют трубчатые носики-сливы [Очир-Горяева, 1990, с. 86, 90]. Это позволяет рассматривать данный тип как узколокальный, распространенный на ограниченной, явно контактной территории Заволжья и западной части Южного Приуралья. Ни на одном из сосудов типов 9 и 10 желобчатые носики-сливы не представлены.

Заключение

Проведенный стратиграфический анализ позволяет синхронизировать погребенный курган 23а с курганом 23 и, соответственно, с небольшим временным допуском, со всеми остальными курганами могильника Филиппов-ка 1. Судя по обрядовым характеристикам и самому факту наличия плоскодонного сосуда, единственное погребение этого кургана может быть названо «позднесавроматским» или синкретичным «савромато-раннесармат-ским», так как наряду с сохранением следов восточной ориентировки фиксируется главенство «идеи юга». Сохранение в раннепрохо-ровское время (IV–III вв. до н.э.) в западной части Южного Приуралья «позы всадника» свидетельствует об устойчивости у кочевников основной части традиций предшествующего времени, что уже неоднократно отмечалось [Скрипкин и др., 2019, с. 15–20; Савельев, 2019а, с. 222]. Сосуд из рассматриваемого погребения имеет явно савроматский облик и относится к очень редкому для Южного Урала типу, более распространенному на Нижней Волге (в том числе в Заволжье и самой западной части Приуралья). Об этом же, вероятно, свидетельствует и наличие на горшке желобчатого носика-слива – элемента, совершенно не характерного для савроматской керамики Южно-Уральского региона.

Невозможно установить, был ли курган 23а самым ранним в могильнике и впоследствии оказался ситуативно накрыт более крупным курганом, или же все это было сделано преднамеренно, с ритуальными целями. Первое допущение выглядит не вполне правдоподобным, так как западная цепочка Филипповского некрополя состоит в основном из погребений в овальных и прямоугольных дромос-ных ямах под крупными насыпями, малые курганы в этой части могильника полностью отсутствуют. Для данного исследования важен сам факт практически прямой синхронизации четко выраженных «позднесавро-матских» и раннепрохоровских традиций, то есть их сосуществования в рамках одного коллектива.

Сейчас достаточно хорошо известны факты как механического наложения раннеп-рохоровских традиций на памятники с традициями предшествующего, «савроматского» времени, так и постепенной смены широтных ориентировок на южную с сохранением большинства других черт погребальной обрядности. Первое хорошо прослежено в могильнике Переволочан I, второе – в мугоджарских памятниках Южного Урала [Савельев, 2019б, с. 43–44]. Учитывая генетическую близость носителей раннепрохоровского (филипповского) комплекса [Jarve et al., 2019, fig. S2], уже в настоящее время можно достаточно уверенно говорить о том, что его распространение шло по линии усиления доминирующего семейно-родового клана, инкорпорации его представителей в кочевые социумы других терри- торий Южного Урала и превращения рассматриваемого комплекса погребальной обрядности (дромосно-шатрово-катакомбного) из этнического в престижный надэтничный. Описанный механизм проникновения инноваций предполагал достаточно длительное сосуществование субстратных («савроматских») и суперстратных (раннепрохоровских) традиций на территории формирования новой культуры. Погребенный курган 23а могильника Филип-повка 1 является наглядным подтверждением данного сосуществования.

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 22-28-00815 «Комплексная реконструкция освоения горных степей Южного Урала от эпохи камня до Нового времени (социокультурные и природные трансформации)».

The article was prepared with the support of the Russian Science Foundation grant No. 22-28-00815 “Comprehensive reconstruction of the development of the mountain steppes of the Southern Urals from the Stone Age to Modern times (socio-cultural and natural transformations)”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Курганный могильник Филипповка 1. Распределение могильных сооружений:

1 – погребения на древнем горизонте; 2 – овальные ямы с дромосом; 3 – прямоугольные ямы с дромосом;

4 – «крестовидные» ямы с дромосом; 5 – подбои / катакомбы; 6 – овальные ямы; 7 – широкие прямоугольные ямы;

8 – узкие прямоугольные ямы; 9 – общее количество погребений (при наличии впускных).

Правая колонка: типы и количество впускных погребений в курганах

Fig. 1. Filippovka 1 kurgan cemetery. Distribution of grave structures:

-

1 – burials on the ancient horizon; 2 – oval pits with dromos; 3 – rectangular pits with dromos;

-

4 – “cross-shaped” pits with dromos; 5 – catacombs; 6 – oval pits; 7 – wide rectangular pits;

8 – narrow rectangular pits; 9 – total number of burials (if there are intake ones).

Right column: types and number of intake burials in kurgans

Рис. 2. Филипповка 1. Курганы 23 и 23а:

1 – планиграфия; 2 – стратиграфия, фрагмент западной бровки (по: [Пшеничнюк, 2012], с добавлениями автора) Fig. 2. Filippovka 1 kurgan cemetery. Kurgans 23 and 23a:

1 – planigraphy; 2 – stratigraphy, fragment of the western baulk (after: [Pshenichnyuk, 2012], with additions by the author)

Рис. 3. Филипповка 1. Курганы 23 и 23а.

Положение валика – могильного выкида на стратиграфических разрезах: 1 – восточная бровка, южная часть; 2 – западная бровка, южная часть;

3 – западная бровка, северная часть (над курганом 23а) (по: [Пшеничнюк, 1991])

Fig. 3. Filippovka 1 kurgan cemetery. Kurgans 23 and 23a.

The position of the grave roll on stratigraphic sections:

1 – eastern baulk, southern part; 2 – western baulk, southern part;

3 – western baulk, northern part (above kurgan 23a) (after: [Pshenichnyuk, 1991])

Рис. 4. Филипповка 1. Курган 23а:

1 – план погребения ( 1 – костяное изделие; 2, 3 – железные обломки; 4 – бронзовый наконечник стрелы; 5 – кости животного; 6 – глиняный сосуд); 2 – сосуд; 3 – наконечник стрелы; 4 – костяное изделие ( 1, 3, 4 – по: [Пшеничнюк, 2012]; 2 – рисунок автора)

Fig. 4. Filippovka 1 kurgan cemetery. Kurgan 23a:

1 – burial plan ( 1 – bone product; 2, 3 – iron fragments; 4 – bronze arrowhead; 5 – animal bones; 6 – clay vessel); 2 – vessel; 3 – arrowhead; 4 – bone product ( 1, 3, 4 – after: [Pshenichnyuk, 2012]; 2 – the author’s drawing)

Рис. 5. Филипповка 1. Курган 23:

1–3 – погребение № 1 (основное); 4–9 – погребение № 3 (впускное). 2, 5 – створки ископаемых раковин; 3 – серебряная оковка деревянного сосуда; 6 – бронзовые наконечники стрел; 7 – стеклянная бусина;

8 – железный нож; 9 – железный меч (по: [Пшеничнюк, 2012])

Fig. 5. Filippovka 1 kurgan cemetery. Kurgan 23:

1–3 – burial No. 1 (main); 4–9 – burial No. 3 (intake). 2, 5 – flaps of fossil shells;

3 – silver shackle of a wooden bowl; 6 – bronze arrowheads; 7 – glass bead;

8 – iron knife; 9 – iron sword (by: [Pshenichnyuk, 2012])

Список литературы Погребенный курган 23А могильника Филипповка 1 и хронологическое соотношение савроматских и раннесарматских древностей Южного Урала

- Гильмитдинова А. Х., 2021. Мужские погребения ранних кочевников Южного Урала второй половины VI – IV в. до н.э. // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 15. Оренбург : ОГПУ. С. 124–136.

- Гуцалов С. Ю., 2004. Древние кочевники Южного Приуралья VII–I вв. до н.э. Уральск : ЗКОЦИА. 136 с.

- Железчиков Б. Ф., 1994. Общая характеристика исходных признаков погребального обряда савроматского времени // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 1. Савроматская эпоха (VI–IV вв. до н.э.). М. : ИА РАН. С. 127–152.

- Железчиков Б. Ф., 1997. Анализ сарматских погребальных памятников IV–III вв. до н.э. // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 2. Раннесарматская культура (IV–I вв. до н.э.). М. : ИА РАН. С. 46–130.

- Исмагил Р., Сунгатов Ф. А., 2013. Памятники Яицкой культуры последней четверти V – IV в. до н.э. на Южном Урале. Уфа : Белая река. 223 с.

- Копылов В. П., Лукьяшко С. И., 1995. Погребения предскифского и скифского времени в междуречье Дона и Сала // Донские древности. Вып. 4. Азов : Азов. краевед. музей. С. 117–148.

- Максименко В. Е., 1983. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та. 224 с.

- Очир-Горяева М. А., 1990. Классификация керамики из погребений скифской эпохи Нижнего Поволжья // Вопросы археологии юга Восточной Европы. Элиста : КалмГУ. С. 81–92.

- Очир-Горяева М. А., 2019. Поза всадника по археологическим и этнографическим данным // Oriental Studies. Вып. 5 (45). С. 812–821. DOI: https://doi.org/10.22162/2619-0990-2019-5-812-821

- Переводчикова Е. В., 2013. Произведения скифского звериного стиля Прикубанья и дата филипповских курганов // Шестая Международная Кубанская археологическая конференция : материалы конф. / под ред. И. И. Марченко. Краснодар : Экоинвест. С. 334–336.

- Пшеничнюк А. Х., 1991. Отчет о раскопках Филипповского могильника в Илекском районе Оренбургской области в 1990 году // Архив ИИЯЛ УФИЦ РАН. 76 с.

- Пшеничнюк А. Х., 2012. Филипповка. Некрополь кочевой знати IV в. до н.э. на Южном Урале. Уфа : ИИЯЛ УНЦ РАН. 280 с.

- Савельев Н. С., 2019а. Дромосные погребения Филипповки: планиграфия, типология, контекст // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. – V в. н.э.). V. Материалы X Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Симферополь : ООО «Фирма “Салта” ЛТД». С. 214–223.

- Савельев Н. С., 2019б. Южный Урал в I тыс. до н.э. – особая контактная зона на крайнем востоке Европы // Уфимский археологический вестник. Вып. 19. С. 39–50. DOI: https://doi.org/10.31833/uav.2019.19.004

- Сиротин С. В., 2021. Дромосные погребения ранних кочевников Южного Урала: вопросы хронологии // Уфимский археологический вестник. Т. 21, № 1. С. 160–168. DOI: https://doi.org/10.31833/uav/2021.21.1.014

- Сиротин С. В., Богачук Д. С., Гильмитдинова А. Х., Окороков К. С., 2019. Особенности погребальных конструкций и планиграфическая организация некрополя Филипповка 1 // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. – V в. н.э.). V. Материалы X Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Симферополь : ООО «Фирма “Салта” ЛТД». С. 234–243.

- Скрипкин А. С., Клепиков В. М., Балабанова М. А., 2019. Преемственность и новации в савроматской и раннесарматской культурах (по материалам Старицкого курганного могильника) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 1. С. 14–31. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.1.2

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М. : Наука. 380 с.

- Яблонский Л. Т., 2013. Золото сарматских вождей. Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004–2009 гг.). Каталог коллекции. Кн. 1. М. : ИА РАН. 232 с.

- Jarve М., Saag L., Scheib C., Pathak A. et al., 2019. Shifts in the Genetic Landscape of the Western Eurasian Steppe Associated with the Beginning and End of the Scythian Dominance // Current Biology. Vol. 29, iss. 14. P. 2430–2441. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.06.019