Поиск генотипов ржи и пшеницы, устойчивых к Claviceps purpurea (Fr.) Tul. и не накапливающих эргоалкалоиды в склероциях гриба

Автор: Шешегова Т.К., Щеклеина Л.М., Антипова Т.В., Желифонова В.П., Козловский А.Г.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Микология и фитопатология

Статья в выпуске: 3 т.56, 2021 года.

Бесплатный доступ

Спорынья зерновых культур, вызываемая грибом Claviceps purpurea (Fr.) Tul., - прогрессирующее заболевание ржи и пшеницы. Создание устойчивых сортов - один из эффективных способов решения этой сложной проблемы. В настоящей работе мы впервые установили состав и содержание эргоалкалоидов (ЭА) в склероциях кировской популяции C. purpurea. Показана слабая положительная связь между суммарным содержанием ЭА в склероциях (токсичность) и поражением 100 новых сортов ржи и пшеницы спорыньей (патогенность). Для селекции этих культур выявлены эффективные генетические источники, сочетающие устойчивость к поражению грибом C. purpurea и сниженное накоплению ЭА в образуемых на растениях склероциях гриба. Цель работы - определение суммарного содержания и состава эргоалкалоидов в склероциях C. purpurea , собранных с озимой ржи и яровой мягкой пшеницы в Кировской области, и выявление генотипов, у которых проявляется устойчивость к спорынье и в склероциях не накапливаются ЭА гриба. Полевые исследования проводили в ФГБНУ Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (ФАНЦ Северо-Востока) в 2017-2019 годах. Материалом служили 26 новых диплоидных (×2) сортов озимой ржи ( Secale cereale L.) и 20 сортов яровой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.) селекции ФАНЦ Северо-Востока, а также 34 и 20 образцов этих культур из мировой коллекции ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР). Растения инокулировали водной суспензией конидий C. purpurea. Использовали природные изоляты конидий патогена, выделенные из свежесобранных на территории Кировской области склероциев ржи и пшеницы. Концентрация спор в инокуляте - 3×106 кониций/мл. Инокулировали по 10-15 растений в 3-кратной повторности. Для характеристики сортов использовали два показателя: поражение (доля растений со склероциями в выборке, %) и засоренность зерна склероциями (содержание склероциев в зерновой пробе, % по массе). Отобранные склероции использовали для биометрических исследований (масса, крупность) и анализа ЭА. Устойчивость сортов к спорынье оценивали на основании шкалы T. Miedaner с соавторами. Содержание ЭА и их состав в склероциях кировской популяции гриба C. purpurea определяли в ФИЦ ПНЦ БИ РАН Институте биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН (г. Пущино). Анализ экстрактов осуществляли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках силикагеля (Silica gel F254, «Merck», Германия). ЭА обнаруживали по поглощению или флуоресценции в УФ-свете (λ = 264 нм) и после опрыскивания пластин реактивом Эрлиха. Метаболиты идентифицировали методом тонкослойной хроматографии со стандартными образцами и с помощью данных УФ-спектроскопии и масс-спектрометрии. Суммарное содержание ЭА в экстрактах определяли спектрофотометрически при λ = 313 нм. Установлено, что тестируемый генофонд был в основном восприимчив к спорынье. У пшеницы выявили два иммунных сорта (Новосибирская 18 и новая линия Т-66) и 13 - относительно устойчивых с поражением не более 5,2 % и примесью склероциев в зерне не более 0,3 %, в то время как у наиболее восприимчивого (индикаторного) сорта эти показатели составили 21,7 и 1,5 %. У озимой ржи иммунные формы отсутствовали, а у 10 сортов поражение варьировало от 5,8 до 33,0 %, засоренность зерна склероциями - от 0,3 до 1,4 % (у индикаторного сорта соответственно 100 и 37,0 %). У 30 различных по восприимчивости к спорынье сортов ржи и пшеницы проанализирован состав и содержание ЭА в склероциях гриба C. purpurea . Состав ЭА был одинаковым и состоял из эргокристина, эрготамина и его стереоизомера эрготаминина. Только у казахстанского сорта пшеницы Самгау был идентифицирован один эрготамин. В склероциях, собранных с растений ржи, количество ЭА изменялось от 0 до 0,36 % от их массы, с пшеницы - от 0 до 2,40 %. Обнаружено, что 9 новых популяций ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока и 4 сорта пшеницы не накапливали ЭА. Выявлена слабая отрицательная зависимость (p = 0,05) между массой одного склероция и накоплением ЭА: у озимой ржи r = -0,46, у яровой пшеницы r = -0,32. Не установлено значимой связи между токсичностью и патогенностью гриба C. purpurea , о чем свидетельствует коэффициент корреляции между поражением спорыньей и содержанием ЭА у ржи, который составил r = 0,22 (p = 0,05). Тем не менее информация о содержании ЭА важна для поиска иммунологически и селекционно ценных генотипов, сочетающих устойчивость к поражению спорыньей со способностью подавлять накопление ЭА. Этим свойством выделились немецкий сорт пшеницы Epos и новые популяции ржи Румба, Гармония и Симфония.

Озимая рожь, яровая пшеница, спорынья, склероции claviceps purpurea, устойчивые сорта, эргоалкалоиды, токсичность, патогенность

Короткий адрес: https://sciup.org/142231370

IDR: 142231370 | УДК: 633.1:631.524.86:632.4 | DOI: 10.15389/agrobiology.2021.3.549rus

Текст научной статьи Поиск генотипов ржи и пшеницы, устойчивых к Claviceps purpurea (Fr.) Tul. и не накапливающих эргоалкалоиды в склероциях гриба

Селекционно-генетические исследования в патосистеме Secale sereale L.—C. purpurea затрудняет сложная биология возбудителя и процедура моделирования инфекционного фона, необходимого для поиска и создания доноров устойчивости, отсутствие информации о фенотипической и генетической структуре популяций рода Claviceps и биохимических маркерах устойчивости. Важный биомаркер, который активно используется в Германии, — повышенное пыльцеобразование и фертильность пыльцы (23). В связи со значительным влиянием среды на патогенез в системе S. sereale— C. purpurea исследователи отмечают, что для достоверной оценки генотипа по отношению к спорынье необходимо его повторное тестирование (23).

В настоящей работе мы впервые установлен состав и содержание ЭА в кировской популяции гриба C. purpurea. Показана слабая положительная связь между суммарным содержанием ЭА в склероциях (токсичность) и поражением 100 новых сортов ржи и пшеницы спорыньей (патогенность). Для селекции этих культур выявлены эффективные генетические источники сочетанной устойчивости к поражению растений и накоплению ЭА в зерне.

Цель работы — определение суммарного содержания и состава эр-гоалкалоидов в склероциях Claviceps purpurea , собранных с озимой ржи и яровой мягкой пшеницы в Кировской области, и выявление генотипов этих культур, устойчивых к спорынье и накоплению ЭА.

Методика. Полевые исследования проводили в ФГБНУ Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (ФАНЦ Северо-Востока) в 2017-2019 годах. Материалом служили 26 новых диплоидных (*2) сортов озимой ржи ( Secale cereale L.) и 20 сортов яровой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.) селекции ФАНЦ Северо-Востока, а также 34 и 20 образцов этих культур из мировой коллекции ВИР (ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова) (24). Генофонд изучали на инфекционном участке при инокуляции растений водной суспензией конидий C. purpurea. Использовали природные изоляты конидий патогена, выделенные из свежесобранных на территории Кировской области склероциев на растениях ржи и пшеницы и хранящиеся на картофельно-глюкозном агаре в рабочей коллекции ФАНЦ Северо-Востока . Инокулированные растения сравнивали с контрольными (без инфекции C. purpurea ) .

Инокулюм готовили непосредственно перед заражением, споры смывали с поверхности чистой культуры патогена дистиллированной водой. Необходимую концентрацию (3*106 конидий/мл) устанавливали с помощью камеры Горяева (25). Инокулюм шприцом вносили в завязь в период от колошения до начала цветения (фазы 55-61 по шкале Zadoks). Инокулировали по 10-15 растений в 3-кратной повторности. Для характеристики сортов использовали два показателя: поражение (доля растений со склеро-циями в выборке, %) и засоренность зерна склероциями (содержание склероциев в зерновой пробе, % по массе). Для этого после обмолота инокулированных растений отделяли все склероции от зерна, взвешивали и рассчитывали отношение их массы к массе зерна. Собранные склероции использовали для биометрических исследований (масса, крупность) и анализа ЭА. Устойчивость сортов к спорынье оценивали по шкале T. Miedaner с соавт. (26), согласно которой при поражении до 0,5 % и наличии склероциев в выборке не более 0,01 % от массы зерна сорт характеризуется как высокоустойчивый, при показателях соответственно до 1,5 % и до 0,10 % — как среднеустойчивый, при более 3,0 % и до 0,3 % — как восприимчивый.

У 30 различных по восприимчивости к спорынье сортов ржи и пшеницы определяли состав и содержание ЭА в склероциях гриба C. purpurea (ФИЦ ПНЦБИ РАН, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, г. Пущино). ЭА извлекали из 1 г измельченных склероциев двумя способами. В первом опыте образцы экстрагировали трижды 50 % водным раствором ацетона, содержащим H2SO4 для создания кислой среды (рН 4,5). Объединенный экстракт концентрировали на роторном испарителе ИР-1М2, («Химлаборприбор», Россия) до половины первоначального объема. В полученную водную фракцию вносили 25 % раствор аммиака до pH 9-10 и экстрагировали 3 раза хлороформом. Хлороформные экстракты подсушивали безводным Na2SO4 и упаривали на роторном испарителе. Второй метод заключался в экстракции ЭА смесью хлороформа и метанола в соотношении 1:1.

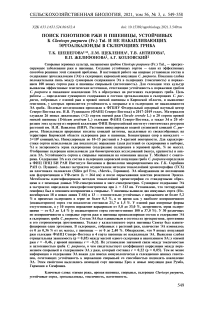

Экстракты анализировали методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках силикагеля (Silica gel F 254 , «Merck», Германия) в системах хлороформ:метанол:25 % NH 4 OH в соотношении 90:10:0,1 (I) и 80:20:0,2 (II). ЭА обнаруживали по поглощению или флуоресценции в УФ-свете ( К = 264 нм) и после опрыскивания пластин реактивом Эрлиха. ЭА выделяли и очищали препаративной ТСХ на пластинах силикагеля. Метаболиты идентифицировали посредством хроматографии со стандартными образцами и с помощью данных УФ-спектроскопии и масс-спектрометрии. УФ-спектры соединений получали на спектрофотометре UV-160A («Shimadzu», Япония). Масс-спектры соединений регистрировали на квадрупольном масс-спектрометре LCQ Advantage MAX («Thermo Finnigan», Германия), используя одноканальный шприцевой насос для прямого ввода образца в камеру для химической ионизации при атмосферном давлении. Содержание суммарного количества ЭА в экстрактах определяли спектрофотометрически в метаноле при К = 313 нм. Расчет вели, используя коэффициент молярной экстинкции эрготамина (log е = 3,86). Измерения для каждого образца экстракта проводили не менее 5 раз.

Статистическую обработку результатов осуществляли методами дисперсионного и корреляционного анализа. В матрицу расчетов вносили данные по поражению сортов и засоренности зерна склероциями и устанавливали достоверность различий по отношению к сортам-стандартам ржи (Фа-ленская 4) и пшеницы (Баженка). Использовали пакет программ статистического и биометрико-генетического анализа в растениеводстве и селекции AGROS (версия 2.07) и программу Microsoft Office Excel. Содержание ЭА представлено в виде среднего арифметического значения ( M). Доверительные интервалы для ЭА (±SEM) не превышали ±5 % (р < 0,05).

Результаты . Тестируемые сорта ржи и пшеницы в контроле не имели симптомов болезни или на них встречались единичные склероции. При искусственной инокуляции сортимент ранжировался от иммунных до восприимчивых форм. У новых диплоидных (х2) популяций ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока поражение варьировало от 14,2 (Леда) до 78,5 % (Ниоба), у диплоидных образцов из коллекции ВИР — от 5,8 (Подарок НП) до 100 % (Беняконская 2, Гетера 2); засоренность зерна склероциями изменялась соответственно от 0,6 (Леда) до 7,6 % (Грация) и от 0,3 (Подарок НП) до 37,0 % (Компус). В таблице 1 представлены наименее поражаемые в течение 3 лет изучения и иммунологически ценные для селекции сорта ржи.

T. Miedaner с соавт. (6, 26) установили, что среди четырех групп растений ржи (популяционные, гибридные, синтетические и гибриды) популяционные сорта оказались в 2 раза устойчивее к спорынье. У наименее поражаемого популяционного сорта засоренность зерна склероциями составила 0,37 %, у гибрида — 0,89 %. Установлено также отсутствие значимых различий по составу ЭА (26). Наиболее распространенными алкалоидами были эргозин, эргокристин и эрготамин. Однако их общее содержание имело достоверную генотипическую вариабельность. Фенотипическое проявление признака также связано с плоидностью генотипа, о чем свидетельствуют исследования Э. Урбана с соавт. (3). По данным авторов, восприимчивее к спорынье тетраплоидные (х4) генотипы, имеющие более продолжительный, чем у диплоидных сортов (х2), период открытого цветения.

Можно полагать, что диплоидные популяции ржи перспективнее в этом направлении селекции. В настоящее время в Российской Федерации в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включены 109 сортов озимой ржи, но имеется лишь 10 гибридов и 9 сортов тетраплоидного типа, остальные — диплоидные. В Германии, наоборот, около двух третей всех посевных площадей ржи занято гибридами (26).

1. Иммунологически ценные сорта озимой ржи ( Secale cereale L.) и яровой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.), устойчивые к Claviceps purpurea (Fr.) Tul.

( M ±SEM; искусственная инокуляция, г. Киров, 2017-2019 годы)

|

Сорт, линия, происхождение |

Поражение спорыньей, % |

Засоренность зерна |

|

склероциями, % |

||

|

О з |

и м а я рожь |

|

|

Сорта из коллекции ВИР |

||

|

Подарок НП, Ленинградская область |

5,8±0,50* |

0,3±0,02* |

|

Чулпан 2, Ленинградская область |

14,2±2,80* |

0,6±0,08* |

|

Вавиловская НП, Ленинградская область |

15,3±2,90* |

1,0±0,09* |

|

Россиянка 2, Ленинградская область |

17,6±3,10* |

0,9±0,25* |

|

Тринодис 4 — Минвак-139/09 НП, |

||

|

Ленинградская область |

16,6±2,80* |

0,6±0,09* |

|

Красноярская универсальная НП, |

||

|

Ленинградская область |

18,7±3,90* |

0,8±0,19* |

|

Среднее по сортименту |

46,6 |

4,9 |

|

Сорта селекции ФГБНУ Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого |

||

|

Леда |

14,2±2,80* |

0,6±0,08* |

|

Симфония |

19,5±4,20* |

1,2±0,28* |

|

Гармония |

30,7±5,70* |

1,2±0,29* |

|

Румба |

33,0±6,40* |

1,4±0,31* |

|

Фаленская 4 (стандарт) |

40,7±8,20 |

3,5±0,75 |

|

Среднее по сортименту |

57,4 |

3,6 |

|

Беняконская 2 (индикаторный сорт) |

100 |

20,0±6,80 |

|

Компус (индикаторный сорт) |

50,0±8,80 |

37,0±9,90 |

|

Яровая |

мягкая пшеница |

|

|

Сорта из коллекции ВИР |

||

|

Новосибирская 18, Новосибирская область |

0* |

0* |

|

Тулайковская надежда, Самарская область |

1,3±0,11* |

0,1±0,01* |

|

Кайыр, Казахстан |

1,3±0,11* |

0,1±0,01* |

|

Ul Alta Blanca, США |

1,6±0,18* |

0,1±0,01* |

|

Epos, Германия |

2,1±0,52* |

0,2±0,03* |

|

Самгау, Казахстан |

2,5±0,50* |

0,2±0,03* |

|

Среднее по сортименту |

3,7 |

0,2 |

|

Сорта селекции ФГБНУ Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого |

||

|

Т-66 |

0* |

0* |

|

С-65 |

1,7±0,16* |

0,1±0,01* |

|

У-80 |

2,9±0,80* |

0,1±0,01* |

|

У-28 |

4,7±0,95* |

0,2±0,03* |

|

С-84 |

5,1±1,00* |

0,2±0,03* |

|

Т-123 |

5,1±1,01* |

0,2±0,03* |

|

Т-141 |

5,2±1,00* |

0,3±0,05 |

|

Баженка (стандарт) |

7,4±1,45 |

0,4±0,15 |

|

Среднее по сортименту |

8,1 |

0,27 |

|

П-57 (индикаторный сорт) |

21,7±4,40 |

1,5±0,80 |

|

Примечание. НП — низкопентозановые сорта. |

||

|

* Различия со стандартом (сорт Фаленская 4 для озимой ржи и сорт Баженка - |

- для яровой мягкой пше- |

|

|

ницы) статистически значимы при P > 0,95. |

||

Резистентность яровой пшеницы к спорынье, которая обусловлена преимущественно непродолжительным и закрытым типом цветения растений, была значительно выше (25). Тем не менее, как и у ржи, отмечали значительную изменчивость иммунологических показателей (см. табл. 1). У сортов селекции ФАПЦ Северо-Востока поражение варьировало от 0 (Т-66) до 21,7 % (П-57) при засоренности зерна склероциями от 0 (Т-66) до 1,5 % (П-57); у коллекционных образцов соответственно от 0 (Новосибирская 18) до 13,9 % (ЛТ-3) и от 0 (Новосибирская 18) до 1,3 % (ЛТ-3). У сорта Новосибирская 18 и новой линии Т-66 не сформировались склероции при искусственной инокуляции растений C. purpurea (см. табл. 1). Отсутствие склероциев могло быть детерминировано генами, контролирую- щими физиологические механизмы устойчивости. Так, сорт Новосибирская 18 характеризовался быстрым развитием в первой половине онтогенеза (от всходов до цветения, фазы 10-69 по шкале Zadoks), и относился к группе раннеспелых. Устойчивость линии Т-66, вероятно, была обусловлена ее ко-роткостебельностью и прочностью соломины, вследствие чего она не полегала, обеспечивая хорошее пыльцеобразование. К среднеустойчивым можно отнести сорта Тулайковская надежда и Кайыр.

2. Содержание эргоалкалоидов и их состав в склероциях Claviceps purpurea (Fr.) Tul. у разных по восприимчивости к спорынье сортов озимой ржи (S ecale cereale L.) и яровой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.) ( M ±SEM; искусственная инокуляция, г. Киров, 2017-2019 годы)

|

Сорт, линия |

Происхождение |

Эргоалкалоиды |

|

от массы склероциев, % | состав |

Озимая рожь

|

Вятка 2 |

Кировская область |

0,22±0,009 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

Фаленская 4 |

0,14±0,007 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Грация |

0,10±0,004 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Графит |

0 |

||

|

Перепел |

0 |

||

|

Румба |

0 |

||

|

Гармония |

0 |

||

|

Симфония |

0 |

||

|

Триумф |

0,04±0,002 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Ниоба |

0 |

||

|

Леда |

0,17±0,008 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Садко |

0 |

||

|

Роса |

0 |

||

|

Сара |

0 |

||

|

Амило 2 |

Ленинградская область |

0,14±0,006 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

Янтарная НП |

0,07±0,009 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Подарок НП |

0,20±0,010 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Вавиловская НП |

0,06±0,002 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Рушник 2 НП |

0,36±0,015 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Берегиня НП |

0,06±0,002 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Яровая мягкая |

пшеница |

||

|

Н-154 |

Кировская область |

0 |

|

|

П-57 |

0,06±0,002 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

С-84 |

0,09±0,004 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Т-38 |

0 |

||

|

Т-79 |

0,24±0,011 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

|

Оренбургская 23 |

Оренбургская область |

0 |

|

|

ЛТ-3 |

Ленинградская область |

0,12±0,005 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

|

Самгау |

Казахстан |

0,14±0,006 |

ЭТ |

|

Epos |

Германия |

0 |

|

|

Long Chan |

Китай |

0,12±0,004 |

ЭТ, ЭМ, ЭК |

Примечание. ЭТ, ЭМ, ЭК — соответственно эрготамин, эрготаминин, эргокристин.

Среди изученного генофонда озимой ржи и яровой мягкой пшеницы лучшее иммунологическое состояние по отношению к спорынье отмечали у коллекционных образцов, созданных в России и за рубежом, по сравнению с сортами селекции ФАНЦ Северо-Востока. Выделенные на жестком инфекционном фоне иммунные и менее поражаемые сорта этих культур могут быть использованы как источники признака для селекции.

Выявлена значительная вариабельность биометрических признаков склероциев у разных сортов ржи и пшеницы. Так, масса одного склероция у ржи изменялась от 0,05 (Берегиня НП) до 0,34 г (Графит), а в среднем у коллекционных сортов составила 0,10 г, у сортов селекции ФАНЦ Северо-Востока — 0,20 г. У яровой пшеницы наиболее мелкие склероции (0,06 г) были у китайского сорта Long Chun 7, крупные (0,15 г) — у линии Н-154. Как у ржи, так и у пшеницы наиболее крупные склероции сформировались у сортов селекции ФАНЦ Северо-Востока.

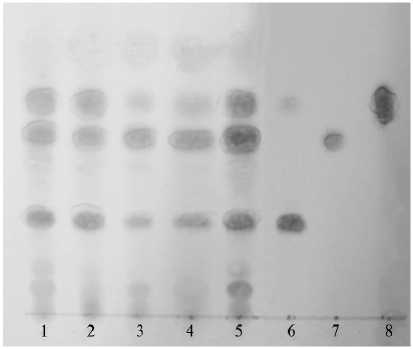

При анализе было установлено отсутствие ЭА в 9 из 20 образцов склероциев, собранных с растений озимой ржи, и в 4 из 10 — с яровой пшеницы (табл. 2).

В остальных образцах содержание ЭА различалось в значительных пределах. Количество ЭА в ржаных склероциях изменялось от 0,04 (Триумф) до 0,36 % (Рушник 2 НП) от их массы, в пшеничных — от 0,60 (линия П-57) до 0,24 % (линия Т-79). В наших более ранних исследованиях (9) суммарное содержание ЭА в склероциях ржи достигало 0,90 %, что может быть обусловлено избыточным увлажнением в период формирования скле-роциев. На тесную связь между климатическими факторами, содержанием и составом ЭА также обращали внимание T. Miedaner с соавт. (6). B. Oeser с соавт. (18) отмечают, что с учетом широкой филогенетической специализации биотрофного патогена C. purpurea обоснованно применение разных его штаммов, изолированных из зерновых таксонов.

Корреляционный анализа выявил отрицательную связь (р = 0,05) между суммарной массой склероциев и содержанием ЭА, которая у сортов ржи составила r = -0,46, у пшеницы — r = -0,32. Однако эта важная с практической точки зрения тенденция требует дополнительного доказательства статистическими методами. Учитывая, что мелкие склероции невозможно полностью отделить от зернового вороха при механической сорти ровке и часть их попадает в семенные и продовольственные партии зерна (27-29), опасность этой фракции представляется наиболее серьезной. В свою очередь, на засоренность зерна ржи склероциями существенное (при р = 0,05) влияние оказывало поражение сортов спорыньей (r = 0,70) и масса самих склероциев (r = 0,69).

Тонкослойная хроматография экстрактов из собранных на разных сортах озимой ржи ( Secale cereale L.) склероциев после опрыскивания реактивом Эрлиха: 1 — Амило 2, 2 — Янтарная НП, 3 — Подарок НП, 4 — Вавиловская НП, 5 — Рушник 2 НП, 6, 7 и 8 — стандарты соответственно эрготамина, эргокристина и эрготаминина. Пластинки силикагеля (Silica gel F 254 , «Merck», Германия) в системе хлороформ:метанол:25 % NH 4 OH (90:10:0,1).

В 17 изученных образцах склероциев были обнаружены метаболиты 1 и 2, мигрирующие при ТСХ c Rf = 0,21 (I) и Rf = 0,49 (II), которые флуоресцировали в УФ-свете (X = 254 нм) и давали фиолетовое окрашивание с реактивом Эрлиха. Масс-спектры метаболитов были идентичны и имели отрицательный молекулярный ион 580 [М-Н]-. Хроматографическая подвижность и МС/МС спектр метаболита 1 совпадал со стандартом эрготамина, а метаболита 2 — со стандартом эрготаминина. На основании полученных данных метаболиты 1 и 2 были идентифицированы как пептидные эргоал-калоиды эрготамин и его стереоизомер эрготаминин. В этих же образцах склероциев был обнаружен метаболит 3, мигрирующий при ТСХ Rf = 0,41 (I), который также флуоресцировал и давал фиолетовое окрашивание с реактивом Эрлиха. МС/МС метаболита 3 имел отрицательный молекулярный ион 608 [М-Н]-. Хроматографическая подвижность и МС/МС спектр метаболита 3 совпадали со стандартом эргокристина. На основании полученных данных он был идентифицирован как эргокристин (рис.).

В наших исследованиях коэффициент корреляции между поражением растений спорыньей и суммарным содержанием ЭА у ржи составил r = 0,22 (р = 0,05), что косвенно свидетельствует об отсутствии значимой связи между токсичностью и патогенностью гриба C. purpurea. Тем не менее информация о содержании эргоалкалоидов важна для поиска генотипов зерновых культур с наименьшим накоплением ЭА в склероциях. В этом случае они представляют собой менее опасную механическую примесь в зерновой массе. Наибольшую селекционно-иммунологическую ценность имеют сорта, сочетающие устойчивость к поражению спорыньей и накоплению ЭА. Среди них немецкий сорт яровой пшеницы Epos и новые популяции озимой ржи Симфония, Гармония и Румба. Следует отметить, что высокоурожайный, устойчивый к спорынье сорт Румба подготовлен к передаче на государственное испытание, а популяция Гармония получена с использованием источников устойчивости к спорынье и фузариозу колоса (1).

Таким образом, мы проанализировали состав и содержание эргоалкалоидов (ЭА) в склероциях, выявленных в условиях искусственной инокуляции растений грибом Claviceps purpurea у различных по восприимчивости к спорынье сортов ржи и пшеницы. У 5 сортов пшеницы и 11 сортов ржи состав ЭА представлен эргокристином, эрготамином и его стереоизомером эрготаминином. У казахстанского сорта пшеницы Самгау идентифицирован только эрготамин. Содержание ЭА в исследуемых образцах различалось в значительных пределах. Сорта озимой ржи и яровой пшеницы, у которых в склероциях не накапливаются ЭА, имеют практическую значимость, поскольку засоренность продовольственного и фуражного зерна такими склероциями биологически не опасно. Особую селекционную ценность представляют генотипы, у которых устойчивость к поражению спорыньей сочетается с отсутствием накопления ЭА в склероциях. Этим свойством характеризуются сорта озимой ржи Румба, Симфония, Гармония и яровой пшеницы Epos, которые могут быть использованы в селекции в качестве источников признака.

Список литературы Поиск генотипов ржи и пшеницы, устойчивых к Claviceps purpurea (Fr.) Tul. и не накапливающих эргоалкалоиды в склероциях гриба

- Пономарева М.Л., Пономарев С.Н., Маннапова, Г.С., Илалова, Л.В. Фитосанитарный мониторинг наиболее вредоносных болезней озимой ржи в республике Татарстан. Вестник Красноярского государственного аграрного университета, 2019, 9(150): 27-34.

- Щеклеина Л.М. Влияние погодных факторов на отдельные периоды развития гриба Claviceps purpurea (Fr.) Tul и уровень вредоносности спорыньи в Кировской области. Аграрная наука Евро-Северо-Востока, 2019, 20(2): 134-143 (doi: 10.30766/2072-9081.2019.20.2.134-143).

- Урбан Э., Гордей С. Получение дигаплоидов ржи с использованием культуры пыльников in vitro. Наука и инновации, 2018, 5(83): 77-80.

- Немкович А.И. Спорынья злаковых культур. Защита и карантин растений, 2006, 6: 25-26.

- Кадыров А.М. Изучение устойчивости ярового ячменя к поражению спорыньей (C. purpurea). Земледелие и селекция в Белоруссии, 2003, 39: 225-229.

- Miedaner T., Geiger H.H. Biology, genetics and manogement of ergot (Claviceps spp.) in rye, sorghum and pearl mille. Toxins, 2015, 7(3): 659-678 (doi: 10.3390/toxins7030659).

- Хоченков А.А., Ходосовский Д.Н., Соляник В.В., Безмен В.А. Роль стандартов на зернофураж в обеспечении производства экологически чистой продукции животноводства. Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь, 2000, 3: 74-77.

- Щеклеина Л.М., Шешегова Т.К. Болезни Secale cereale L. в Кировской области и генетические источники устойчивости для селекции. Вестник Красноярского ГАУ, 2020, 6: 86-92 (doi: 10.36718/1819-4036-2020-6-86-92).

- Шешегова Т.К., Щеклеина Л.М., Желифонова В.П., Антипова Т.В., Баскунов Б.П., Козловский А.Г. Устойчивость сортов ржи к спорынье и содержание эргоалкалоидов в склероциях Clavicepspurpureaв условиях Кировской области. Микология и фитопатология, 2019, 53(3): 177-182 (doi: 10.1134/S0026364819030127).

- Гончаренко А.А. Современное состояние производства, методы и перспективные направления селекции озимой ржи в РФ. Мат. Всерос. науч.-практ. конф. «Озимая рожь: селекция, семеноводство, технологии и переработка». Уфа, 2009: 40-76.

- Гагкаева Т.Ю., Дмитриев А.П., Павлюшин В.А. Микробиота зерна — показатель его качества и безопасности. Защита и карантин растений, 2012, 9: 14-18.

- Pažoutova S., Pešicova K., Chudčkova M., Srůtka P., Kolařik M. Delimitation of cryptic species inside Claviceps purpurea. Fungal Biology, 2015, 119(1): 7-26 (doi: 10.1016/j.funbio.2014.10.003).

- Roberts A., Beaumont C., Manzarpour A., Mantle P. Purpurolic acid: A new natural alkaloid from Claviceps purpurea (Fr.) Tul. Fungal Biology, 2016, 120(1): 104-110 (doi: 10.1016/j.funbio.2015.10.011).

- Schardl C.L. Introduction to the toxins special issue on ergot alkaloids. Toxins,2015, 7(10): 4232-4237 (doi: 10.3390/toxins7104232).

- Scott P.M. Analysis of ergot alkaloids — a review. Mycotoxin Research, 2007, 23(3): 113-121.

- Maruo V.M., Bracarense A.P., Métayer J.-P., Vilarino M., Oswald I.P., Pinton P. Ergot alkaloids at doses close to EU regulatory limits induce alterations of the liver and intestine. oxins, 2018, 10(5): 183 (doi: 10.3390/toxins10050183).

- Mantle P.G. Comparative ergot alkaloid elaboration by selected plectenchymatic mycelia of Claviceps purpurea through sequential cycles of axenic culture and plant parasitism. Biology, 2020, 9(3): 41 (doi: 10.3390/biology9030041).

- Oeser B., Kind S., Schurack S., Schmutzer T., Tudzynski P., Hinsch J. Cross-talk of the biotrophic pathogen Claviceps purpurea and its host Secale cereale. BMC Genomics, 2017, 18(1): 273 (doi: 10.1186/s12864-017-3619-4 ).

- Pažoutová S., Olšovská J., Linka M., Kolínská R., Flieger M. hemoraces and habitat specialization of Claviceps purpurea populations. Applied and Environmental Microbiology, 2000, 66(12): 5419-5425 (doi: 10.1128/AEM.66.12.5419-5425.2000).

- Звонкова Е.Н., Шаин С.С., Сайбель Е.С. Пути получения нейрогормональных препаратов эргопептидного ряда. Российскийхимическийжурнал, 2005, 49(1): 125-134.

- Miedaner, T., Dänicke S., Schmiedchen B., Wilde P., Wortmann H., Dhillon B.S., Geiger H.H., Mirdita V. Genetic variation for ergot (Claviceps purpurea) resistance and alkaloid concentrations in cytoplasmic-male sterile winter rye under pollen isolation. Euphytica, 2010, 173(3): 299-306 (doi: 10.1007/s10681-009-0083-5).

- Mainka S., Dänicke S., Böhme H., Ueberschär K.-H., Liebert F.n the composition of ergot and the effects of feeding different ergot sources on piglets. Animal Feed Science and Technology, 2007, 139(1): 52-68 (doi: 10.1016/j.anifeedsci.2006.12.001).

- Mirdita V., Miedaner T. Resistance to ergot in self‐incompatible germplasm resources of winter rye. Journal of Phytopathology, 2009, 157(6): 350-355 (doi: 10.1111/J.1439-0434.2008.01499.X).

- Сафонова И.В., Аниськов Н.И., Кобылянский В.Д. База данных генетических ресурсов коллекции озимой ржи ВИР как средство классификации генетического разнообразия, анализа истории коллекции и эффективного изучения и сохранения. Вавиловский журнал генетики и селекции, 2019, 23(6): 780-786 (doi: 10.18699/VJ19.552).

- Mirdita V., Dhillon B.S., Geiger H.H., Miedaner T. Genetic variation for resistance to ergot (Claviceps purpurea [Fr.] Tul.) among full-sib families of winter rye (Secale cereale L.). Theoretical and Applied Genetics, 2008, 118(1): 85-90 (doi: 10.1007/s00122-008-0878-0).

- Miedaner T., Mirdita V., Rodemann B., Drobeck T., Rentel D. Genetic variation of winter rye cultivars for their ergot (Claviceps purpurea) reaction tested in a field design with minimized interplot interference. Plant Breeding,2010, 129(1): 58-62 (doi: 10.1111/j.1439-0523.2009.01646.x).

- Sysuev V.A., Saitov V.E., Farafonov V.G., Suvorov A.N., Saitov A.V. Theoretical background of calculating of the parameters of the device for grain cleaning from ergot sclerotia. ussian Agricultural Sciences, 2017, 43(3): 273-276 (doi: 10.3103/S1068367417030156).

- Сысуев В.А., Саитов В.Е., Фарафонов В.Г., Саитов А.В. Исследование параметров движения зерна в жидкости устройства для удаления спорыньи. Инженерные технологии и системы, 2019, 29(2): 248-264 (doi: 10.15507/2658-4123.029.201902.248-264).

- Saitov V.E., Farafonov V.G., Saitov A.V. Experimental substantiation of the effective height of a grain falling by a stream of liquid in an ergot release device. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 341: 1-6 (doi: 10.1088/1755-1315/341/1/012123).