Поиск перспективных на углеводороды объектов с использованием методов ГИС на примере отложений Саргаевского горизонта

Автор: Шайдуллин Р.Р., Воронков С.Е.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 4-1 (67), 2022 года.

Бесплатный доступ

В данной работе выполнена интерпретация данных ГИС по всему фонду скважин Бондюжского месторождения - от подошвы репера «аяксы» до кровли саргаевского горизонта. Объектом исследования является горизонт Dsr. Целью работы является выработка методики по поиску возвратных объектов в отложениях саргаевского горизонта на территории Бондюжского месторождения с целью дальнейшего изучения данной проблемы и прироста запасов.

Саргаевский горизонт, возвратный объект, геофизический каротаж, прирост запасов

Короткий адрес: https://sciup.org/170193887

IDR: 170193887

Текст научной статьи Поиск перспективных на углеводороды объектов с использованием методов ГИС на примере отложений Саргаевского горизонта

Сегодня весьма актуальна проблема истощения запасов, вызванная выработанностью большинства месторождений Татарстана по терригенному девону. Большой фонд скважин, существующий на сегодняшний день, практически лишён возвратных объектов, т.е. объектов, которые в будущем будут разрабатываться скважинами, эксплуатирующими в настоящий период другой объект разработки.

Целью настоящей работы является поиск таких возвратных объектов, благодаря которым возможно увеличение ресурсной минерально-сырьевой базы. Этот поиск будет вестись на основе фактических данных по скважинам, в которых были получены притоки нефти. Также будет осуществлена попытка выработки методики по поиску перспективных на УВ объектов на основе данных ГИС. В ходе работы выполнена качественная и количественная интерпретация первичного геологогеофизического материала.

В качестве основного объекта исследований было выбрано Бондюжское нефтяное месторождение, расположенное в северо-восточной части Республики Татарстан. В тектоническом плане оно приурочено к юго-восточному склону СевероТатарского свода. На месторождении продуктивными являются терригенные отло- жения пашийского и тиманского горизонтов верхнего девона.

Так как месторождение находится в эксплуатации с середины ХХ века, сейчас оно находится на IV стадии разработки. В настоящее время как никогда актуален анализ систем разработки, переинтерпретация первичного геолого-геофизического материала, более углубленное изучение геологического строения месторождения в свете новых подходов к системам разработки, ориентированным как раз на месторождения, находящимся на поздних стадиях эксплуатации.

Материалы и методы. В основу данной работы положены результаты интерпретации и анализа данных ГИС всего фонда скважин Бондюжского месторождения – более 420 скважин. В результате в работе выделились следующие этапы:

-

- I этап – выбор эталонной скважины;

-

- II этап – интерпретация данных ГИС, создание базы данных по скважинам;

-

- III этап – работа с массивами данных, построение серии карт;

-

- IV этап – анализ построенных карт (прослеживание распространения интересующего пласта-коллектора, выделение аномальных зон);

-

- V этап – расчёт пористости и нефтена-сыщенности по данным ГИС;

-

- VI этап – подсчёт начальных извлекаемых и балансовых запасов нефти.

I этап – выбор эталонной скважины

В качестве эталонной скважины была выбрана скважина № 210 (номера скважины здесь и в дальнейшем изменены в целях конфиденциальности). Данный выбор скважины обусловлен тем, что в ней был получен приток нефти из интервала, находящегося в подошвенной части саргаев-ского горизонта. Также был получен приток по скважине № 426 из саргаевского и семилукского горизонтов (табл. 1). Но необходимо отметить, что в данной работе рассматривался только саргаевский горизонт.

Таблица 1. Результаты опробования скважин № 210 и 426 Бондюжского месторождения

|

№ скв. |

Текущее состояние скважины |

Месторождение |

Горизонт |

А.О. интервала опробования, м |

Накопленный отбор нефти, т |

Qн нач/max, т/сут |

|

210 |

В работе |

Бондюж-ское |

Саргаевский |

-1430,7 — -1434,7 |

100 т |

0,3/1 |

|

426 |

В работе |

Саргаевский+ доманиковый |

-1373 — -1377; -1435 — -1437 |

100 т |

2/2 |

Начальный дебит нефти по скв. № 210 крайне мал. Это закономерно, так как сар-гаевский горизонт слагается плотными карбонатными породами с крайне низкими фильтрационно-емкостными свойствами. По этой причине было решено провести большеобъемную соляно-кислотную обработку интервала опробования, при этом давление закачки не превышало давления разрыва породы. После проведения ГТМ дебит нефти увеличился почти в 9 раз. Подбор кислотной композиции проводился для каждой скважины индивидуально совместно с институтом ТатНИПИнефть. Собственно, эти фактические данные и ранее осуществлявшаяся добыча с пород семилукского горизонта и послужили основой для данной работы и последующего анализа.

II этап – интерпретация данных ГИС

II этап исследования получился самым объёмным и длительным: в общей сложности выполнена интерпретация данных ГИС более 420 скважин.

Остановимся подробнее на том, что же включала в себя интерпретация данных ГИС. Так как месторождение находится в эксплуатации с 1955 года, то большая часть скважин пробурена в промежутке 1955-1990 гг., а это значит, что работать приходилось также и с неоцифрованными данными – «каротажками на кальке».

Перед началом масштабной работы была определена интересующая толща для интерпретации: от регионального репера

«аяксы» до кровли саргаевского горизонта. Интерпретация включала отбивку границ следующих интервалов: репера «аяксы», саргаевского горизонта и перспективного на углеводороды пропластка в саргаевском горизонте. Все полученные отметки вносились в переходную электронную таблицу (MS Excel®).

Необходимо отметить, что при переинтерпретации скважин советских годов и скважин 2000-х гг. невозможно увязывать между собой в единую шкалу измерений нейтронные методы, в частности НГК и ННК. По этой причине учёт значений по этим геофизическим методам пришлось разделить.

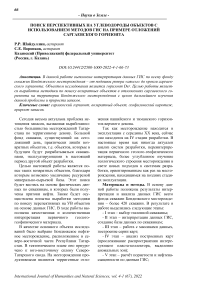

Радиоактивный каротаж эталонной скважины № 210 с разбивкой по интересующей толще приведён ниже (рис. 1). Сначала отбивалась кровля и подошва «аяксов», репера, имеющего региональное распространение и легко выделяющегося на каротажных диаграммах по максимальным значениям нейтронных методов и минимальным значениям ГК. Затем выше по разрезу определялись границы саргаевско-го горизонта (между подошвой саргая и кровлей «аяксов» находится глинистая перемычка кровельной части тиманского горизонта). После этого устанавливалась кровля и подошва нефтенасыщенного пропластка, который находится в подошвенной части саргая (условно назовём его Dsr1). Следует отметить, что нефтенасыщен данный пропласток по скважине

№ 210, в дальнейшем он рассматривается как потенциально нефтеносный.

По данному интервалу фиксировались значения по следующим геофизическим методам: НГК, ННК, ГК и КС.

Рис. 1. Схема отбивки по радиоактивному каротажу границ интересующей толщи верхнего девона на примере эталонной скважины № 210

III этап – построение серии карт

По окончании второго этапа начался процесс непосредственной работы с полученным массивом данных.

Были построены следующие карты:

-

- структурные карты по кровле саргаев-ского горизонта и кровле репера «аяксы»;

-

- карта потенциально нефтенасыщенных толщин по перспективному на УВ пропластку Dsr1;

-

- карты распределения значений КС, ГК, НГК и ННК по перспективному на УВ пропластку Dsr1. Для построения этих карт использовалось программное обеспечение (ПО) компании Golden Software© Surfer®, отличающееся простотой в загрузке и подготовке данных для расчётов и построений.

Результаты и обсуждение.

-

I V этап – анализ построенных карт, выделение перспективных зон

По завершении III этапа был проведен анализ построенных карт и выделены наиболее перспективные площадные зоны.

Структурная карта по кровле саргаев-ского горизонта в целом повторяет очертания повышенных и погруженных участков структурной карты по кровле «аяк-сов», то есть в целом эти карты имеют структурную согласованность.

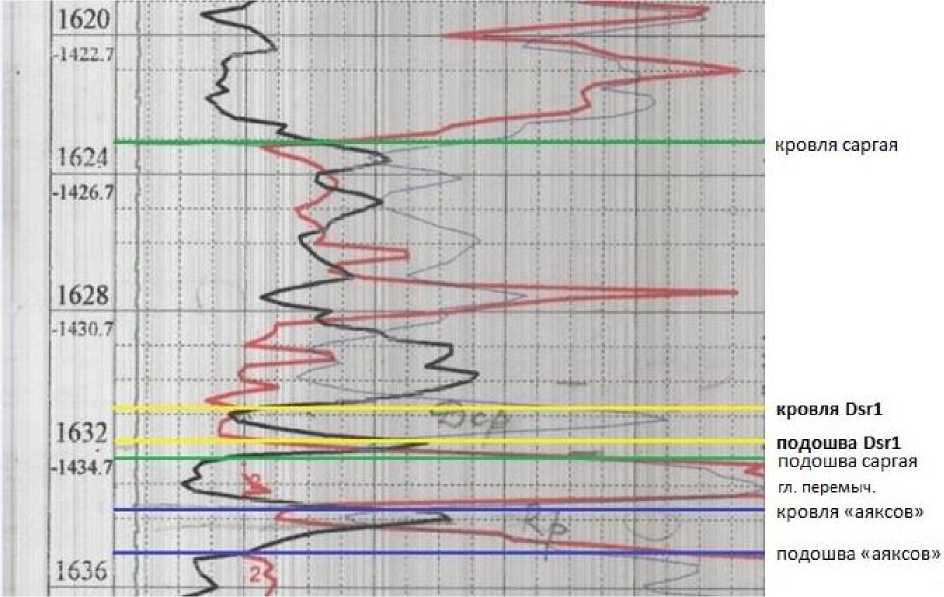

На карте потенциально нефтенасыщенных толщин показаны участки с толщинами более 0,4 м, то есть те, которые будут учитываться при подсчёте запасов. В итоге отсеивания из более 420 скважин осталось около 160. Интервал Dsr1 практически отсутствует в южной части месторождения, а в центральной и северной частях имеет мозаичное распространение.

На картах распределения значений по нейтронным методам выделены участки с наименьшими значениями, характеризующие наиболее разуплотненные области в карбонатных породах.

На карте распределения значений по ГК также определены зоны с наименьшими показаниями, свидетельствующие, как правило, о низкой заглинизированности карбонатных пород.

На карте распределения значений по КС выделены области минимальных значений, которые соответствуют разуплотнению карбонатных пород. Плотные карбонаты обладают более высоким электрическим сопротивлением, чем менее плотные, хоть и насыщенные УВ.

Учитывая все построенные выше карты, был проведён их анализ и выделены наиболее перспективные площадные зоны (рис. 2).

Рис. 2. Карта расположения наиболее перспективных площадных зон для испытания потенциально нефтенасыщенного пропластка Dsr1 (красная окантовка – это наиболее перспективные зоны, синяя – зоны, перспективность которых требует уточнения)

-

V этап – расчёт пористости и нефтенасыщенности

Прежде, чем приступить к следующему этапу (подсчёт запасов), было решено рассчитать коэффициенты пористости и нефтенасыщенности по данным ГИС. Так как эти параметры были известны и рассчитаны по керну из семилукского горизонта на территории Елабужского месторождения, то, конечно, можно было бы прибегнуть к известному методу аналогии (что, впрочем, и было сделано в отноше- нии других параметров). Но было интересно попытаться определить данные значения по каротажным материалам и сопоставить их с уже известными значениями на Елабужском месторождении.

Разумеется, перед началом работы были исключены скважины, в которых толщина Dsr1 была меньше 0,4 м. Таким образом, в расчёт были вовлечены около 160 скважин.

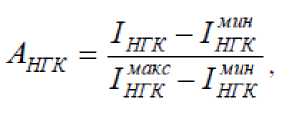

При определении пористости пластов по данным радиоактивного каротажа наиболее часто в Республике Татарстан применяется методика «двух опорных пластов». Преимущество методики состоит в том, что при ее применении нивелируется влияние скважинных условий и некоторых особенностей аппаратуры, исключается необходимость специальных эталонных и калибровочных моделей пластов. При этом определяются относительные разностные параметры:

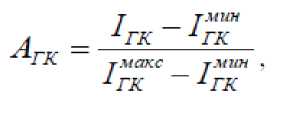

где I НГК , I НГКмин и I НГКмакс – значения НГК в интервалах исследуемого пласта и опорных пластов глин и плотных карбонатных пород, исправленные с учетом влияния фона естественного гамма-излучения, а также скважинных и аппаратурных помех; I ГК , I ГКмакс , I ГКмин – значения ГК в интервалах исследуемого пласта и опорных пластов глин и карбонатных пород с наименьшим содержанием радиоактивных элементов.

В качестве первого опорного пласта для определения А НГК берутся глины ближайшего горизонта, а качестве второго опорного пласта служат наиболее плотные в разрезе карбонатные породы верх-нефаменского подъяруса (табл. 2).

Таблица 2. Выбор опорных пластов при определениях К п по данным ГК и НГК

|

Ярус, подьярус, горизонт |

Интервалы, где оцениваются ГК иЫ |

экстремальные значения ГК |

||

|

НГК |

НГК |

ГК |

ГК |

|

|

таманский (кыновскнй). латинский, ардатовскнн. воробьевскнй горизонты |

верхнефаменскнй подъярус |

тнманскнй (кыновскнй) горизонт |

тнманскнй (кыновскнй) н пашнйскнй горизонты |

турнейский и фаменскнн ярусы |

|

семилукский (доманнковскнн) и речникнй (бурегскнй) горизонты |

верхнефаменскнй подъярус |

тнманскнй (кыновскнй) горизонт |

семилукский (доманнков скнй) горизонт |

турнейский и фаменскнн ярусы |

|

верхнефаменскнй подъярус, турнейский ярус, бобрнковскнй. тульский и алексинский горизонты |

верхнефаменскнй подъярус |

елховскнй и радаевскнй. бобрнковскнй н тульский горизонты |

елховскнй н радаевскнй. бобрнковскнй н тульский горизонты |

турнейский и фаменскнн ярусы |

|

протвинский горизонт, башкирский и московский ярусы |

верхнефаменскнй подъярус или алексинский горизонт |

верейский горизонт |

верейский горизонт |

башкирский ярус |

Так как саргаевский горизонт относится к доманиковым отложениям, то в качестве опорных пластов принимались интервалы, соответствующие семилукскому и речиц-кому горизонтам.

Расчёт пористости по ННК также осуществлялся по методике «двух опорных пластов».

Для глинистых карбонатов пористость определяется по формуле:

Кп^е^^-г-Л™

С использованием формулы (3) получены зависимости для определения Кп почти во всех продуктивных горизонтах месторождений Татарстана, по которым имеется керновый материал и определения по нему открытой пористости. Значения коэффициентов а, b, c и d в этих зависимостях известны и представлены в таблице 3.

Таблица 3. Коэффициенты для определения пористости пластов по данным ГК-НГК (аппаратура ДРСТ) в карбонатных отложениях палеозоя месторождений РТ по формуле (3) (Кп в д.ед., А нгк и А гк в усл.ед.)

|

Ярус, горизонт |

Тектонический элемент |

Коэффициенты |

Кол-во обр. керна |

|||

|

a |

b |

c |

d |

|||

|

Семилукский (до-маниковый) горизонт |

Сводовая часть ЮТС, Западный склон ЮТС, северный и северовосточный склон ЮТС, юговосточный склон СТС |

0,339 |

3,47 |

1,36 |

2,12 |

- |

|

Речицкий (бурегский) горизонт |

0,339 |

3,47 |

1,3 |

1,84 |

- |

|

Продуктивные пласты на месторождениях Татарстана отличаются малым газо-содержанием. Поэтому количественно в них оценивается коэффициент нефтена-сыщенности (Кн) по следующей формуле:

kh = i-^ML

- 1

Kn p^ n (4)

где a, m, b, n – коэффициенты, определяющиеся на основании данных лабораторных анализов образцов керна (даны в таблице 4), ρ в – УЭС пластовой воды в Ом·м, Кп – коэффициент пористости в д.ед., ρ п – УЭС исследуемого пласта в Ом·м [28].

Таблица 4. Зависимости для определения коэффициента нефтенасыщенности по формуле (4) (Кн и Кп в д.ед., ρ в Ом·м)

|

Ярус, горизонт |

Тектоническая (петрофизическая) зона |

Коэффициенты |

ρ в , Ом·м |

Кол-во опред. |

|||

|

a |

m |

b |

n |

||||

|

Евлано- |

Сводовая часть ЮТС, юго- |

6,4669 |

1,07 |

1,4125 |

1,26 |

0,04 |

43 |

|

Ливенский |

восточный склон СТС |

||||||

После расчёта Кп и Кн по всем 170 скважинам были определены их средневзвешенные по толщине значения. В итоге было получено: Кп = 10,05%, Кн = 65,17%. Для сравнения: на Елабужском месторождении по семилукскому горизонту Кп = 11 %, Кн = 67%.

VI этап – подсчёт начальных извлекаемых и балансовых запасов нефти.

Для подсчёта начальных извлекаемых и балансовых запасов нефти (табл. 5) в сар- гаевском горизонте использовалась формула подсчёта запасов объёмным методом.

Значения некоторых необходимых подсчётных параметров (КИН, пересчётный коэффициент, плотность нефти) взяты по аналогии с семилукским горизонтом Ела-бужского месторождения, из которого были получены притоки нефти. Елабужское месторождение в тектоническом отношении находится, как и Бондюжское, на юговосточном склоне Северо-Татарского свода.

Таблица 5. Подсчёт начальных извлекаемых и балансовых запасов нефти

|

S, тыс. м 2 |

Н сред. , м |

Кп, % |

Кн, % |

θ, д. ед. |

ρ н , т/м 3 |

Q НБЗ , тыс. т |

КИН, % |

Q НИЗ , тыс. т |

|

14 858,2 |

0,6 |

10,05 |

65,17 |

0,935 |

0,918 |

501 |

25 |

125 |

Н сред – средняя толщина интервала Dsr1;

S – площадь, на которой распространён интервал Dsr1.

Заключение. В данной работе осуществлена попытка найти возвратные объекты в горизонте Dsr на территории Бон-дюжского месторождения, который приурочен к среднефранскому подъярусу верхнего девона.

На основании проведенной работы и анализов сделаны выводы о перспективности разработки карбонатных коллекторов саргаевского горизонта на территории северо-востока РТ. Выделены наиболее перспективные участки на месторождениях, требующих испытания.

За большой период изучения доманико-вых отложений накоплен значительный фактический материал, обобщение и пере- менных технологий и достижений геологической науки должны позволить понять природу феномена и перейти от этапа его хаотического разбуривания к высокоэффективному, научно-обоснованному прогнозированию, оконтуриванию и освоению продуктивных зон. Ожидаемые результаты позволят сконцентрировать ГРР на высокоперспективных участках, отличающихся улучшенными фильтрационными свойствами и, соответственно, повышенными добычными возможностями скважин. Кроме этого, будут геологически обоснованы технологические решения к эффективному освоению нефтяного потенциала доманиковых отложений.

интерпретация которого на основе совре-

Список литературы Поиск перспективных на углеводороды объектов с использованием методов ГИС на примере отложений Саргаевского горизонта

- Бадамшин Э.Э. Критерии оценки перспектив нефтеносности карбонатных отложений. - Казань: Изд-во КГУ, 1978. - 167 с.

- Балабанов Ю.П., Зинатуллина И.П. Результаты геофизических исследований для решения некоторых задач нефтепромысловой геологии: учеб.-метод. пособие по курсу ГИС / Ю.П. Балабанов, И.П. Зинатуллина. - Казань: Казан. ун-т, 2017. - 56 с.

- Васин Я.Н., Кухаренко Н.К., Тюкаев Ю.В. Методика определения пористости карбонатных пластов по данным нейтронного метода с серийной аппаратурой радиоактивного каротажа. Временное наставление. - М.: Изд. ВНИИЯГГ, 1968. - 112 с.

- Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А. Геофизические методы определения параметров нефтегазовых коллекторов. - М.: Изд-во "Недра", 1978. - 318 с.

- Воронков С.Е. Поиск перспективных на углеводороды объектов на основе геолого-геофизических данных в отложениях саргаевского горизонта на примере одного из месторождений юго-восточного склона Северо-Татарского свода - "Геология в развивающемся мире": сбор. науч. трудов по материалам XI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 3-х т. / отв. ред. А.Б. Трапезникова; ПГНИУ. - Т. II - с. 46-49. - Пермь, 2018.

- EDN: YQGIOD