Поиск путей снижения радиационных рисков от Теченского каскада водоёмов

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены методологические и расчётные подходы к оценке радиационных рисков различной природы для крупнейшего хранилища жидких радиоактивных отходов - Теченского каскада водоёмов ФГУП «ПО «Маяк» (ТКВ). Показано, что для большинства сценариев нормальной эксплуатации и возможных аварийных ситуаций в связи с отсутствием прямого сверхнормативного воздействия стандартные методики оценки риска не применимы. Выполнены количественные и качественные оценки для семи видов рисков (при эксплуатации ТКВ в пределах регламентных отметок; для реабилитации р. Течи; связанные с влиянием на ТКВ других объектов; переполнения В-11 и неконтролируемого масштабного загрязнения окружающей среды; снижения уровня воды в ТКВ ниже регламентных отметок с последующим ветровым разносом радиоактивных веществ; прохождения смерча; связанные с авариями антропогенного характера) и сделан вывод о значимости каждого. Для количественного прогноза динамики эволюции ТКВ в течение периода его потенциальной опасности в зависимости от различных стратегий перевода объекта в конечное состояние использована специальная методика оценки комплексного показателя опасности. Показаны пути снижения рисков до приемлемого уровня в ближайшие 30 лет.

Радиационный риск, социально-приемлемый риск, жидкие радиоактивные отходы, теченский каскад водоёмов, нормальная эксплуатация, аварийные ситуации, стратегический мастер-план, жизненный цикл, комплексный показатель опасности, ткв-прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/170170255

IDR: 170170255

Текст научной статьи Поиск путей снижения радиационных рисков от Теченского каскада водоёмов

Вопросы реализации принципа социально-приемлемого риска в отношении радиационных рисков, присущих различным видам практической деятельности в области использования атомной энергии и соответствующим объектам, всегда находятся в фокусе внимания журнала «Радиация и риск». Особую актуальность имеют ситуации, когда стандартные подходы, так или иначе затрагивающие цепочку «концентрация – барьеры безопасности – радиационное воздействие – доза – риск», не применимы на практике. Причина – отсутствие текущего сверхнормативного воздействия и одновременное наличие потенциальных рисков радиационной аварии, в том числе высоких, обусловленных несовершенством защитных барьеров. В этих случаях надо действовать «по ситуации». Одна из таких проблем связана с Теченским каскадом водоёмов ФГУП «ПО «Маяк» (ТКВ) – крупнейшим в мире поверхностным хранилищем жидких радиоактивных отходов.

Основная угроза, исходящая от этого объекта, с конца XX века была связана с опасностью переполнения водоёма и поступления огромных количеств радиоактивно загрязнённой воды и донных отложений в открытую гидрографическую сеть. Вторая угроза – относительно медленное, но не нормировавшееся в то время поступление радионуклидов из ТКВ в режиме нормальной эксплуатации под действием естественных природных процессов. Уровень абсолютной неприемлемости первого риска и неустранимости второго был таков, что в период 19982003 гг. проблема рассматривалась Государственной Думой [1] , Правительством Российской

Уткин С.С. – зав. отделением, к.т.н. ИБРАЭ РАН.

Федерации [2] , а затем и Президентом России [3] . В 2003 г. им было дано поручение «разработать комплекс дополнительных мер, направленных на предотвращение угрозы экологической катастрофы на Теченском каскаде водоёмов ФГУП «ПО «Маяк».

В целях реализации этого поручения на ФГУП «ПО «Маяк» был выполнен большой комплекс практических работ, включающий мероприятия по повышению устойчивости гидротехнических сооружений, в первую очередь – замыкающей плотины П-11, созданию системы общесплавной канализации, сооружению порогов-регуляторов на обводных каналах, сокращению объёмов поступающих в ТКВ жидких радиоактивных отходов (ЖРО), а также комплекс НИОКР, направленных на исследования и предпроектные разработки по стабилизации уровня воды в ТКВ. Кроме этого был разработан специальный документ (основные разработчики – ИБРАЭ РАН, ФГУП «ПО «Маяк», ФГБУ «Гидроспецгеология») – стратегический мастер-план решения проблем ТКВ (далее – СМП ТКВ), утверждённый в феврале 2016 г. генеральным директором Госкорпорации «Росатом» [4] . В рамках СМП ТКВ обоснованы стратегии снижения до приемлемого уровня связанных с ТКВ радиационных рисков.

В настоящей работе приводятся методологические и расчётные подходы к оценке этих рисков.

Радиационные риски, генерируемые ТКВ

Общий принцип устранения неприемлемых рисков достаточно традиционен: 1) детальная характеризация текущего состояния объекта; 2) определение желаемого конечного состояния; 3) установление путей его достижения c учётом имеющихся ресурсных и временных ограничений. Принципиальные трудности связаны с ситуациями, когда период потенциальной опасности объекта измеряется столетиями, а мероприятия, направленные на устранение рисков по одному из факторов опасности, одновременно увеличивают их по другому. Именно такая ситуация, многократно усиленная нормативно-правовой неопределённостью, всегда складывалась для ТКВ (устранение рисков поступления радионуклидов в окружающую среду с фильтрационными водами приводит к повышению рисков переполнения). Она потребовала выполнения комплекса исследований, среди которых – оценка значимости всех процессов, связанных с поступлением радиоактивных веществ за пределы объекта, которое рассматривалось в разрезе нормальной эксплуатации ТКВ и аварийных ситуаций.

Для условий нормальной эксплуатации ТКВ было идентифицировано три вида рисков.

Источниками рисков для населения и биоты при эксплуатации ТКВ в пределах регламентных отметок уровня воды являются: 1) потенциально возможный ветровой разнос радионуклидов с поверхности воды и обнажающейся береговой кромки; 2) поступление радионуклидов в р. Течу и подземные воды в результате естественных фильтрационных процессов. Эти риски носят регулярный характер (в той или иной степени они реализуются постоянно) и характеризуются следующим образом:

-

• Присутствует загрязнение подземных вод [5] , однако оно минимально: в изолинии величины «уровень вмешательства» (УВ) это несколько сот метров в районе замыкающей плотины и отдельных участков боковых дамб.

-

• Загрязнение поверхностных вод: по химическим веществам — нет (питьевое качество); по радиоактивным веществам — соблюдение установленного норматива на допустимый сброс в р. Течу обеспечивает безопасность населения и объектов окружающей среды при условии отсутствия водопользования в р. Тече [6] .

-

• Ветровой вынос с поверхности воды и береговой линии – пренебрежимо мал [6] .

-

• Негативное воздействие на биоту – отсутствует [7] .

В целом длительная эксплуатация ТКВ на повышенных отметках связана с рисками переполнения водоёма В-11 при возникновении периода многоводных лет и повышенного поступления 90Sr в окружающую среду со сбросами.

Второе – это риски для реабилитации р. Течи. После уточнения оптимальных режимов эксплуатации порогов-регуляторов сброс 90Sr из ТКВ снизится до пренебрежимо малых значений и единственным значимым источником поступления 90Sr в воду реки останутся Асановские болота. Через 10-15 лет они «промоются» до такой степени, что удельная активность 90Sr в створе села Муслюмово снизится до значения УВ.

Не вполне очевидны, но всё же потенциально реализуемы в течение периода потенциальной опасности ТКВ риски, связанные с влиянием на него других объектов, например – пунктов размещения особых РАО, в том числе с существенно большим запасом активности (водоём В-9 (оз. Карачай), водоём В-17 (Старое болото), пункты размещения особых ТРО), находящихся в непосредственной близости от ТКВ. Все они принадлежат к единой гидродинамической системе, в пределах которой загрязнённые подземные воды разгружаются в ТКВ. В рамках разработки СМП ТКВ был проведён комплекс расчётов по различным сценариям, в которых варьировались уровни водоёмов ТКВ и параметры водности прогнозного периода. Результаты расчётов наряду с данными объектного мониторинга состояния недр свидетельствуют о том, что даже в условиях теоретически максимально возможного поступления радионуклидов в ТКВ это не будет оказывать сколько-нибудь заметного влияния на интенсивность самоочищения воды [8] .

Четыре вида риска было определено для условий чрезвычайных ситуаций.

Для устранения рисков переполнения В-11 и, как следствие, неконтролируемого неприемлемого масштабного загрязнения окружающей среды в рамках СМП ТКВ были установлены основные мероприятия по техногенному снижению уровня воды различной интенсивности. Принципиально важный вывод заключается в том, что последствия и, соответственно, значимость переполнения резко снижаются с уменьшением концентрации 90Sr в воде водоёмов ТКВ.

Риски снижения уровня воды в ТКВ ниже регламентных отметок с последующим ветровым разносом радиоактивных веществ с береговой линии невелики: при скоростях ветра порядка 20 м/c загрязнение 30-км зоны будет находиться на уровне и ниже глобальных выпадений [9] .

В результате реализации риска, связанного с прохождением смерча, радиоактивному загрязнению могут подвергаться значительные площади, при этом максимальное значение плотности поверхностного загрязнения составит не более 20% от существующего уровня загрязнения водосборного бассейна р. Теча.

Наконец, из рисков, связанных с авариями антропогенного характера, наиболее опасные сценарии относятся к разрушению замыкающей ТКВ плотины П-11. Последствия оцениваются как катастрофические.

В итоге выработанная в рамках подготовки СМП ТКВ стратегия предполагает следующее:

-

- Радиационные риски для населения и биоты, обусловленные поступлениями радиоактивных веществ из ТКВ в открытую гидрографическую сеть, будут находиться на приемлемом уровне с долгосрочной тенденцией к снижению.

-

- Риски снижения темпов автореабилитации р. Теча минимизируются вплоть до полного устранения путём снижения сбросов 90Sr из ТКВ. Радиационная обстановка на прилегающем к ТКВ участке р. Теча (около 80 км вниз по течению от П-11, за исключением Асановских болот) существенно улучшится уже через 10-15 лет.

-

- Риски значимого загрязнения ТКВ, обусловленные влиянием иных объектов промплощадки ФГУП «ПО «Маяк», максимально снижены.

-

- Длительность наиболее критичного этапа эксплуатации ТКВ, в котором существует вероятность аварийного перелива с превышением санитарных нормативов, максимально уменьшена.

-

- Риски снижения уровня воды в ТКВ ниже регламентных отметок с последующим ветровым разносом радиоактивных веществ с береговой линии минимизированы путём эффективного управления уровнем воды в ТКВ.

-

- Оптимальным способом снижения рисков прохождения смерча является быстрейшее самоочищение воды и минимизация последствий за счёт своевременной реализации плана мероприятий по защите персонала и населения, а также мероприятий по ликвидации последствий аварии.

-

- Риски, связанные с авариями природного или антропогенного характера, минимизируются специальными организационно-техническими мероприятиями, в первую очередь, – достаточным уровнем обеспечения физической защиты ТКВ.

Долговременные стратегии по снижению рисков

Принципиально важным является тот факт, что определённые для ТКВ радиационные риски имеют различный генезис. Для обращения с ними разработана специальная методика, основные положения которой публиковались в журнале «Радиация и риск» [10] . Напомним, что величина, призванная интегральным образом отразить набор взаимосвязанных рисков – комплексный показатель опасности (КП) – рассчитывается по формуле:

АС х ^ A i х P i

КП = ------- i ---------х ( ИО х ИНО ) 4 , (1)

СП где параметры ИО и ИНО определяют техническое состояние объекта (их значение изменяется в диапазоне от 2 до 100); АС – характеризует агрегатное состояние материалов (от 10-6 до 1); Pi (Бк-1) – радиологическую опасность радионуклидов (104 – 108); СП – время, в течение которого радиоактивный материал можно безопасно оставить без наблюдения (от 1 до 105).

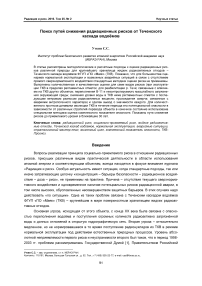

Выявленные для ТКВ источники радиационных рисков послужили основой для формирования перечня значимых событий, процессов и явлений, отвечающих за эволюцию объекта. Для моделирования поведения ТКВ в зависимости от различного (в первую очередь – опасного) сочетания природных факторов и техногенных условий эксплуатации был разработан специальный расчётный инструментарий – «ТКВ-Прогноз» (рис. 1). Некоторые аспекты его создания рассмотрены в [11] .

Рис. 1. Схема расчётного инструментария «ТКВ-Прогноз».

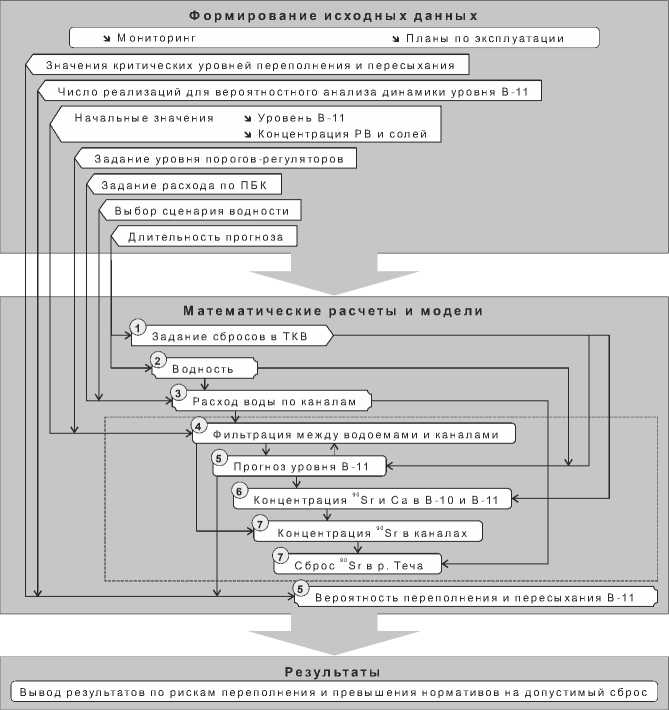

Не останавливаясь подробно непосредственно на расчёте комплексного показателя опасности, отметим на качественном уровне изменения, происходившие с ТКВ в период 20072015 гг. и планируемые в соответствии с СМП ТКВ в будущем (табл. 1).

Таблица 1

Ключевые этапы жизненного цикла ТКВ с точки зрения потенциальных радиационных рисков

|

Этап |

Год |

Состояние объекта |

КП |

|

1 |

2007 |

Существенные риски переполнения; недостаточное понимание процессов, определяющих эволюцию; значительные неопределённости по водному балансу и отклику ТКВ на внешние воздействия; регламент эксплуатации не обеспечивал контролируемое управление уровнем воды водоёма В-11 и поступлением радионуклидов в р. Течу; безопасность объекта в полной мере зависела от природных факторов. |

1,1∙1023 |

|

2 |

2015 |

Проведена модернизация гидротехнических сооружений; сооружены и пущены в эксплуатацию две очереди общесплавной канализации; разработаны и испытаны технологические установки очистки ЖРО, находящихся и поступающих в ТКВ; введены в эксплуатацию пороги-регуляторы; разработан стратегический мастер-план. |

5,85∙1020 |

|

3 |

2200 |

ТКВ переведён в конечное безопасное состояние: водоёмы В-10 и В-11 сняты с радиационного контроля, В-3 и В-4 – переведены в пункты захоронения РАО. |

1016 |

Соответствующая динамика в зависимости от различных стратегий достижения конечного состояния (а их – три) отражена ниже (рис. 2).

Рис. 2. Этапы жизненного цикла ТКВ в терминах рисков.

Характер приведённых выше зависимостей, используемых для сравнения различных стратегий, имеет фундаментальный характер, а численные характеристики могут быть представлены в различных вариантах (например, ежегодный объём сброса радионуклидов из ТКВ или вероятность переполнения водоёма В-11), что полностью соответствует подходу МАГАТЭ к реализации принципа оптимизации при сравнении различных технических решений по безопасности объектов ядерного наследия [12 -14] .

На момент начала реализации мероприятий ФЦП ЯРБ значение комплексного показателя опасности для ТКВ характеризовалось величиной 1,1∙1023, снизилось до 5,9∙1020 к настоящему моменту в результате реализации мероприятий ФЦП ЯРБ, но всё ещё на 4 порядка величины превышает этот показатель для обычных водохранилищ аналогичного размера.

Выводы

В статье изложены элементы методологического подхода к обеспечению долговременной безопасности крупнейшего хранилища ЖРО на основе оценки радиационных рисков разной природы на различных этапах его эволюции. Показано, что при определении стратегий снижения этих рисков принципиально важное значение имеет фиксация конечного безопасного состояния объекта. Подробно рассмотрены угрозы, связанные с различными режимами эксплуатации в текущем состоянии, которые влекут за собой необходимость решения большого количества научных и практических задач. Соответствующая методология может быть распространена и на иные ядерно- и радиационно опасные объекты, включая все поверхностные водоёмы-хранилища ЖРО.

Список литературы Поиск путей снижения радиационных рисков от Теченского каскада водоёмов

- Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. № 3369-II ГД «О чрезвычайной радиационной и экологической ситуации в Уральском регионе, вызванной последствиями деятельности производственного объединения «Маяк».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 637 «О федеральной целевой программе «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 г.».

- Перечень поручений по итогам рабочей поездки Президента Российской Федерации в Уральский Федеральный округ 6 марта 2003 г.» от 26.03.2003 г. № Пр-516 (п. 5. «Разработать комплекс дополнительных мер, направленных на предотвращение угрозы экологической катастрофы на Теченском каскаде водоёмов ФГУП «ПО «Маяк». Отв. Касьянов М.М., Румянцев А.Ю. Срок -1 июня 2003 г.»).

- ИБРАЭ РАН. Стратегический мастер-план решения проблем Теченского каскада водоёмов ФГУП «ПО «Маяк». Утверждён генеральным директором Госкорпорации «Росатом» 12.02.2016.

- ФГУГП «Гидроспецгеология». Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Российской Федерации в 2014 г. Вып. 38. М., 2015. 268 с.

- ФГБУ «НПО «Тайфун». Ежегодник «Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2014 году». Обнинск, 2015. 350 с.

- Пряхин Е.А., Тряпицына Г.А., Дерябина Л.В., Андреев С.С., Духовная Н.И., Осипов Д.И., Обвинцева Н.А., Стяжкина Е.В., Костюченко В.А., Попова И.Я., Аклеев А.В., Стукалов П.М., Иванов И.А., Мокров Ю.Г. Современное состояние экосистем водоёмов В-11, В-10, В-4, В-17 и В-9 ПО «Маяк»//Вопросы радиационной безопасности. 2011. № 2. С. 5-23.

- Отчётность по СМП ТКВ. Этап 3, 2014 г. «Проведение прогнозных расчётов по оценке влияния режимов эксплуатации ТКВ, В-9 и В-17 на интенсивность поступления радиоактивных веществ от объектов «Ядерного наследия» в окружающую среду для различных сценариев хозяйственной деятельности ФГУП «ПО «Маяк» при заданных стратегических целях»: Отчёт ЗАО «Геоспецэкология». М., 2014.

- Мызникова О.Г., Панченко С.В., Уткин С.С. Оценка опасности ветрового выноса радиоактивных веществ с береговой линии промышленных водоёмов ПО «Маяк»//Вопросы радиационной безопасности. 2011. № 2, С. 56-66.

- Бирюков Д.В., Ведерникова М.В., Ковальчук Д.В., Савкин М.Н., Самойлов А.А. Практические потребности развития методологии анализа риска для заключительной стадии жизненного цикла//Радиация и риск. 2015. № 2. С. 116-130.

- Проблемы ядерного наследия и пути их решения. Развитие системы обращения с радиоактивными отходами в России/Под общей ред. Л.А. Большова, О.В. Крюкова, Н.П. Лаверова, И.И. Линге. М.: Энергопроманалитика, 2013. Т. 2. 392 с.

- IAEA Safety Standards series No. SSR-5. Disposal of Radioactive Waste: Specific Safety Requirements. Vienna: IAEA, 2011.

- IAEA Safety Standards series No. SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste: Specific Safety Guide. Vienna: IAEA, 2011.

- IAEA Safety Standards series No. SSG-23. The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste: Specific Safety Guide. Vienna: IAEA, 2012.