Поиск уголовно-правовой стратегии противодействия особо опасной рецидивной преступности в современной России

Автор: Ольков С.Г.

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Уголовное право и криминология

Статья в выпуске: 2 (12), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено определение стратегии борьбы с особо опасной рецидивной преступностью в России с учетом зарубежного опыта, анализа статистических данных и выдающейся криминологической работы В.Т. Шаламова «Очерки преступного мира». Научные методы: 1)статистическое наблюдение; 2) корреляционный анализ (использование линейного коэффициента корреляции Пирсона); 3) регрессионный анализ (использование метода наименьших квадратов для параметризации закономерностных (независимая переменная х) и тенденционных уравнений (независимая переменная t - время)); 4) сравнительно-правовой; 4)интроспекция; 5) формально-юридический; 6) построение графиков и таблиц; 7) использование экспериментальных и эмпирических данных, полученных другими авторами. Научные результаты, полученные автором: 1) коэффициенты корреляции, связывающие переменные; 2) трендовые уравнения; 3)уравнение закономерности; 4)обнаружение «скачка разности» между числом выявленных рецидивистов, совершивших преступления, и числом рецидивистов за них осужденных в России на временном отрезке с 1992 по 2012 годы; 5) сравнение стратегий противодействия рецидивной преступности в России и США; 6) предложение по определению стратегии борьбы с особо опасной рецидивной преступностью в современной России. Научная новизна: заключается во вновь полученных научных результатах и определении стратегии борьбы с особо опасной рецидивной преступностью в России. Практическая значимость заключается в возможности реализации данной криминологической стратегии борьбы с особо опасной рецидивной преступностью посредством внесения соответствующих изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ

Рецидивная преступность, корреляционный анализ, стратегия противодействия опасной рецидивной преступность

Короткий адрес: https://sciup.org/142197584

IDR: 142197584

Текст научной статьи Поиск уголовно-правовой стратегии противодействия особо опасной рецидивной преступности в современной России

The purpose of the article is to define the strategy to combat a particularly dangerous recidivist crime in Russia, taking into account international experience, analysis of statistical data and outstanding criminological work V.T. Shalamov «Essays of the criminal world».

Research methods: 1) the statistical observation; 2) correlation analysis (using the linear correlation coefficient Pearson); 3) the regression analysis (using the method of least squares for the parameterisation of закономерностных (independent variable x) and тенденционных equations (the independent variable t - time)); 4) the comparative legal; 4)introspection; 5) the formal-legal; 6) construction of graphs and tables; 7) the use of experimental and empirical data obtained by other authors.

Scientific results obtained by the author of: 1) the correlation coefficients linking variables; 2) the trend equation; 3)the equation of laws; 4)detection of a «leap of difference» between the number of identified offenders who have committed crimes, and the number of recidivists for them convicted in Russia in the time interval from 1992 to 2012; 5) comparison of strategies to counter the recurrence of crime in Russia and the USA; 6) a proposal for the definition of strategies to combat a particularly dangerous recidivist crime in contemporary Russia.

Scientific novelty: is in a newly received scientific results and the identification of strategies to combat a particularly dangerous recidivist crime in Russia.

Practical significance lies in the possibility of realization of the criminological strategy to combat a particularly dangerous recidivist crime through the introduction of relevant amendments to the criminal and criminal-procedural codes of the Russian Federation .

Преступный мир достаточно неоднороден, как в отношении преступных деяний, так и лиц, их совершающих, и в мировой уголовно-правовой судебной практике все отчетливее проявляется желание строго учитывать данное обстоятельство. Наибольшую угрозу для общества и государства представляют лидеры преступного мира – «рецидивисты-блатари» – лица, живущие по правилам преступного мира, вырабатывающие правила жизни преступного мира и вовлекающие в преступный образ жизни окружающих [1]. Зеркалом преступного мира, конечно, служат места лишения свободы, и здесь специалисты из ВНИИ МВД СССР выделяли «два основных вида сообщества антиобщественного характера. Первое – группировки отрицательной направленности, к числу основных особенностей которых относятся постоянные нарушения режима, неповиновение требованиям администрации, стремление создать для себя условия, противоречащие закону. Обычно члены их не совершают преступлений, хотя и могут значительно осложнить обстановку в колонии. Второе – их мы будем называть особо опасными группировками – представляют по сравнению с первыми повышенную общественную опасность, поскольку здесь противоправная, а часто преступная деятельность тщательно конспирируется. Члены таких группировок поддерживают систематические связи с преступниками, как отбывающими наказание в других ИТУ, так и находящимися на свободе, в ряде случаев даже участвуют в совершении ими преступлений; располагают денежными средствами. Ядро группировок составляют лица, отличающиеся устойчивыми антиобщественными представлениями. Специфической особенностью этих группировок является то, что их возглавляют лица, занимающие наиболее высокий неформальный статус в среде преступников – обычно их называют «ворами в законе» [2]. Одной из основных задач в борьбе с преступностью как раз и являлось оказание воспитательного воздействия на таких лидеров, перевоспитание и исправление их. Беда заключается только в том, что перевоспитание этих лидеров и им подобных закоренелых преступников невозможно, и это надо принимать в расчет, как абсолютное и безоговорочное правило, на что совершенно справедливо обратил внимание выдающийся писатель и мыслитель Варлам Тихонович Шаламов: «Возня с различными «перековками» создала передышку для многих тысяч воров-профессионалов, спасла блатарей [3, с.450] …Карфаген должен быть разрушен! Блатной мир должен быть уничтожен!»[3, с.543].

Профессор С.В.Познышев (1870-1942) в монографии «Криминальная психология. Преступные типы» писал: «Преступление всегда имеет два корня: один лежит в личности преступника и сплетается из особенностей его конституции, а другой состоит из внешних для данной личности факторов, своим влиянием толкнувших ее на преступный путь. Те элементы, из которых слагается «личный» корень преступления, можно назвать эндогенными факторами, а те внешние события, которые толкнули субъекта на преступление, - экзогенными факторами этого преступления. В происхождении каждого преступления участвуют и те, и другие факторы, только в одних случаях преобладающая роль принадлежит факторам эндогенным, а в других, наоборот, - экзогенным» [4, с.7]. Очевидно, что нас интересуют, прежде всего, те лица, в личности которых и заложен корень преступного, а не те, чье поведение стало следствием печального стечения обстоятельств. Так, в современных США «стратегия контроля преступности, часто называемая «стратегией поражения в правах» (« incapacitation strategy ») предполагает, что большинство преступлений совершается рецидивистами – злостными преступниками, которые неоднократно совершают тяжкие преступления» [5, с.674]. Совершенно неслучайно в данном федеративном государстве в 90-е годы ХХ столетия появилось правило «трех ударов» («Three strikes laws»), называемое также «Законы трёх судимостей », или законы типа «три преступления – и вы вне игры» [6] («Three strikes and you’re out»), а в американской юриспруденции – «habitual offender laws» [7].

Суть «правила трех ударов» заключается в том, что рецидивист, в третий раз (и более) осуждаемый за тяжкое преступление, подвергается суровому наказанию вплоть до пожизненного лишения свободы [8]. Таким рецидивистам по закону могут выноситься «заранее определенные приговоры» [5, с. 674], устанавливающие пожизненное лишение свободы.

Научной основой упомянутых законов, действующих в большинстве штатов США, а также Новой Зеландии [9] стали соответствующие научные разработки американских криминологов [6, с.675-676; 10, р.985-991]. В частности, такая стратегия во многом была основана на работах Питера Гринвуда (Peter Greenwood), который в начале 80-х годов ХХ столетия разработал специальную шкалу, с помощью которой предлагал выявлять нужную категорию рецидивистов [11]. Его исследование показывало, что частоты разбоев, грабежей и краж со взломом были тесно связаны с семью признаками их совершавших преступников: 1) был ли преступник ранее осужден за подобные преступления; 2) находился ли он большую часть времени в течение двух последних лет в тюрьме; 3) был ли он осужден в подростковом возрасте до наступления 16 лет; 4) находился ли он, будучи подростком, в исправительном заведении (как не вспомнить тут В.Т. Шаламова: «Кадровые воры - это потомственные воры или те, кто с мальчиков прошел весь курс уголовной науки, бегал за водкой, за папиросами для старших, стоял на «страже», или на «вассере», лазал в форточку, чтоб отпереть дверь грабителям, укрепляя свой дух в тюрьме, потом уже пошел на «дело» самостоятельно» [3, с.471]); 5) употреблял ли он героин и барбитураты в течение двух предшествующих лет; 6) употреблял ли он героин и барбитураты, будучи подростком; 7) имел ли рецидивист работу большую часть времени в течение двух лет, предшествующих совершению преступления. Для того, чтобы оценить, насколько рецидивист способен в будущем совершить преступление, каждой из семи характеристик присваивался 1 балл. Отсюда каждый рецидивист мог по лучить от 0 до 7 баллов. Используя стати -стическую модель оценки числа предотвращенных преступлений с помощью тюремного заключения, П. Гринвуд вычислил, что, если рецидивисты, получившие от 4 до 7 баллов, будут отбывать восьмилетний срок, тогда как все остальные – всего одногодичный, уровень разбоев и грабежей можно снизить примерно на 20%, не увеличивая при этом число заключенных [5, с.687].

Криминологическая стратегия контроля рецидивной преступности в США, нашедшая отражение в уголовной политике и судебной практике этой страны, строится на трех основных положениях: 1) игнорировании общей преступности и выделении группы тяжких насильственных преступлений; 2) выделении среди рецидивистов «ядра» - наиболее активных преступников-рецидивистов, совершающих львиную долю упомянутых тяжких насильственных преступлений; 3) применении к данной группе рецидивистов существенно более строгих мер уголовного наказания по правилу трех ударов. Последнее положение особенно важно, поскольку позволяет избежать переполнения тюрем.

Как видно, стратегия контроля рецидивной преступности в США ориентирована на нанесение разумного «удара» по ядру преступного мира, наиболее активным рецидивистам, занимающимся преступной деятельностью. Применительно к России, конечно, это положение интересно лишь отчасти, поскольку реальные лидеры преступного мира - «воры в законе» и вообще верхушка блатарей - часто не участвуют в преступной деятельности в качестве исполнителей преступлений, а их руководящую роль доказать весьма непросто. «Правда, для потерпевшего все равно, кто украл у него из квартиры серебряные ложки или костюм - вор-блатарь, вор-профессионал, но не блатарь, или квартирный сосед, никогда кражами не занимавшийся» [3, с.468], но для криминолога и уголовной политики это имеет принципиальное значение - сильно ударить нужно по блатарю, потом по профессиональному вору и только в последнюю очередь «погрозить пальцем шаловливому соседу».

В уголовном праве Российской Федерации рецидив также выступает в качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность, однако в не столь категоричной форме, как это принято по правилу трех ударов в США. Согласно п. 5 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, а также иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Рецидив в отечественном уголовном законодательстве также дифференцирован (простой, опасный и особо опасный), но зависит эта дифференциация от формальных показателей, отмеченных в пунктах 2 и 3 ст. 18 УК РФ – без достаточного исследования личности преступника (1), прогнозирования его вероятного преступного поведения (2), а также его статуса и роли в преступном мире (сообществе блатарей) (3).

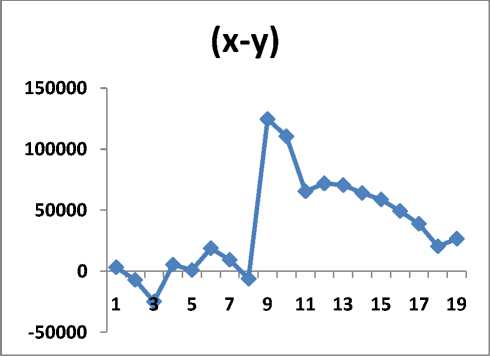

Российская уголовная политика является скорее отражением формально-логических рассуждений представителей, так называемой классической школы уголовного права, оставляющей в стороне реальную сущность исследуемых явлений. Уголовная политика превращается не в стратегию минимизации особо опасного противоправного поведения, а в какую-то странную игру без учета места и времени текущих событий, игру, в основе которой нет никаких экспериментальных и эмпирических данных, результатов сколь-нибудь серьезных измерений. Такая политика, естественно, является стихийной и легко переходит из одной крайности в другую. В частности, в конце 90-х годов ХХ столетия представителям формально-догматической школы уголовного права пришла на ум мысль о том, что при вынесении приговоров нужно учитывать, прежде всего, само преступное деяние, а вовсе не личность, деяние совершившую, её роль в преступном мире и вероятность того, каков прогноз её дальнейшего преступного поведения. Неслучайно в конце ХХ столетия в России произошел «скачок разности»

между числом выявленных рецидивистов, совершивших преступления, и числом рецидивистов, за них осужденных, что наглядно видно из таблицы 1 и рис. 1.

Таблица 1 . Временные ряды ранее судимых, совершивших преступления (человек), осужденных ранее судимых (человек) и разности между ними в Российской Федерации за период с 1992 по 2010 годы.

|

t, годы |

Число ранее судимых, совершивших преступления, чел.(X) |

Число осужденных ранее судимых,чел.(Y) |

X-Y |

|

1992 |

260024 |

256814 |

3210 |

|

1993 |

286591 |

293650 |

-7059 |

|

1994 |

300815 |

325695 |

-24880 |

|

1995 |

351661 |

346236 |

5425 |

|

1996 |

367780 |

366829 |

951 |

|

1997 |

356018 |

337222 |

18796 |

|

1998 |

369572 |

360320 |

9252 |

|

1999 |

414387 |

420528 |

-6141 |

|

2000 |

384508 |

260045 |

124463 |

|

2001 |

367084 |

256614 |

110470 |

|

2002 |

261618 |

196195 |

65423 |

|

2003 |

262059 |

190163 |

71896 |

|

2004 |

275948 |

205457 |

70491 |

|

2005 |

308855 |

244890 |

63965 |

|

2006 |

316034 |

257310 |

58724 |

|

2007 |

306105 |

256815 |

49290 |

|

2008 |

299521 |

260711 |

38810 |

|

2009 |

291285 |

270857 |

20428 |

|

2010 |

294167 |

267594 |

26573 |

Скачок разности имел место в период с 1999 по 2000 год, когда разрыв между числом выявленных и осужденных рецидивистов, совершивших преступления, составил 130604 человека (124463+6141). Из графика также следует, что рецидивистов активнее привлекали к уголовной ответственности в 90-е годы. Отрицательная разность, имевшая место в 1993, 1994 и 1999 годах, видимо, свидетельствует о двух криминологических явлениях: 1) определенная часть преступлений совершается в группе рецидивистов; 2) часть осужденных рецидивистов приходит из более ранних отчетных периодов.

Рис. 2 . Временной ряд разности между числом ранее судимых, совершивших преступления, и числом осужденных из числа ранее судимых в Российской Федерации за период с 1992 по 2010 годы.

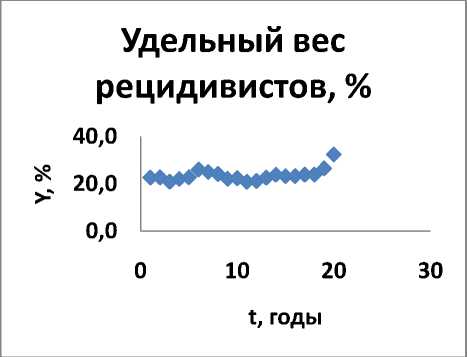

Последствия не заставили себя ждать, и в России наметился заметный рост рецидивной преступной активности, возрастающей с положительным ускорением, что наглядно следует из графика (рис. 2) и таблицы 2.

Рис. 1. Временной ряд показателя «удельный вес рецидивистов» (%) в числе выявленных лиц, совершивших преступления, в Российской Федерации за период с 1992 по 2012 годы.

Таблица 2 .

Временные ряды ранее судимых, совершивших преступления (человек), и выявленных лиц, совершивших преступления (человек), в Российской Федерации за период с 1992 по 2012 годы [12].

|

Число лиц, совершивших преступления, чел. |

Число ранее судимых, совершивших преступления, чел. |

Удельный вес ре-циди-вис-тов, % |

|

|

1992 |

1148962 |

260024 |

22,6 |

|

1993 |

1262532 |

286591 |

22,7 |

|

1994 |

1441568 |

300815 |

20,9 |

|

1995 |

1595501 |

351661 |

22,0 |

|

1996 |

1618394 |

367780 |

22,7 |

|

1997 |

1372161 |

356018 |

25,9 |

|

1998 |

1481503 |

369572 |

24,9 |

|

1999 |

1716679 |

414387 |

24,1 |

|

2000 |

1741439 |

384508 |

22,1 |

|

2001 |

1644242 |

367084 |

22,3 |

|

2002 |

1257700 |

261618 |

20,8 |

|

2003 |

1236733 |

262059 |

21,2 |

|

2004 |

1222504 |

275948 |

22,6 |

|

2005 |

1297123 |

308855 |

23,8 |

|

2006 |

1360860 |

316034 |

23,2 |

|

2007 |

1317582 |

306105 |

23,2 |

|

2008 |

1256199 |

299521 |

23,8 |

|

2009 |

1219789 |

291285 |

23,9 |

|

2010 |

1111145 |

294167 |

26,5 |

|

2012 |

1010938 |

326894 |

32,3 |

Из графика видно, что удельный вес рецидивистов в числе выявленных лиц, совершивших преступления, в Российской Федерации возрастает с положительным ускорением, и неплохо аппроксимируется (коэффициент аппроксимации 0,7) кубическим уравнением:

у =0,008 х 3-0,237 х2 +1,786 х +19,66.

Среднее значение удельного веса рецидивистов в числе выявленных лиц, совершивших преступления, в России за период с 1992 по 2012 годы составило 22,58%, минимальный удельный вес рецидивистов 20,8% в 2002 году, а максимальный 32,3% - имел место в 2012 году. Коэффициент вариации временного ряда всего 10,8% ((2,55/23,58)∙100), что говорит о высокой устойчивости (стабильности) временного ряда.

Так же очевидно, что число выявленных рецидивистов, совершивших преступления, в отчетном периоде является лишь репрезентативной выборкой из генеральной совокупности - рецидивистов, реально совершивших преступления. Определенная часть рецидивистов, реально совершивших преступления, не попала в поле зрения правоохранительных органов или уклонилась от уголовной ответственности, например, потому, что не удалось доказать их причастность к преступной деятельности в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Нетрудно понять, что лидеры преступного мира не слишком часто радуют своим присутствием скамью подсудимых, поскольку редко исполняют преступления самостоятельно. Достаточно вспомнить ныне покойных воров в законе В. Иванькова («Япончик») и А. Усояна («Дед Хасан»).

Из таблицы 1 и графика к ней (рис.1) видно, что ранее судимых все-таки довольно интенсивно осуждают в России, о чем можно судить по коэффициенту корреляции между переменными x (число ранее судимых, совершивших преступления, чел.) и у (число осужденных ранее судимых, чел.) (r = 0,75, где r - линейный коэффициент корреляции Пирсона), что говорит о сильной положительной связи между переменными. В среднем, если увеличивается число выявленных рецидивистов, совершивших преступления, увеличивается и число осужденных рецидивистов. Судя по коэффициенту регрессии, изменение числа выявленных лиц на единицу влечет в среднем изменение числа осужденных также на единицу: у =1,001 х-37222, однако это уравнение получено с учетом интенсивного уголовного преследования и осуждения рецидивистов в начале 90-х годов прошлого столетия. Если произвести расчет за период с 1999 по 2012 годы, картина изменится в худшую сторону: у =0,952х-42778, где у - число осужденных ранее судимых, чел., х - число ранее судимых, совершивших преступления, чел. Как видно, коэффициент регрессии, показывающий, насколько в абсолютном выражении изменится объясняемая переменная при изменении объясняющей на единицу измерения (чел.), уже не отражает паритет, так как менее единицы. С другой стороны, обеспечивать паритет не так важно, как свидетельствует стратегия противодействия рецидивной преступности в США, важнее бороться с наиболее активной частью рецидивистов, доля которых на самом деле не велика и составляет порядка 10%. По этим 10% и следует наносить основной удар уголовного правосудия, включая практику «трех ударов».

Наиболее эффективную стратегию борьбы с рецидивной преступностью предлагал известный российский писатель Варлам Шаламов в своей замечательной криминологической работе «Очерки преступного мира». По его мнению, основной удар следовало бы нанести по неисправимым и наиболее активным преступникам, организаторам преступного мира - «блатарям», отсечь их от остальной части осужденных [3, с.446-555]. Тем более, что выявить таких лидеров совсем несложно. В.Т. Шаламов имел богатейший личный опыт «отсидки» в местах лишения свободы и, в отличие от чистых криминологов, использовал, выражаясь социологическим термином, метод долговременного включенного наблюдения, то есть «на собственной шкуре» испытывал все «прелести камерной музыки». Такой опыт - огромная ценность, и им не располагают ни криминологи, ни работники пенитенциарных учреждений, поскольку все-таки находятся «по ту сторону колючей проволоки». Вот здесь хорошо сработала бы практика «трех ударов», взятая на вооружение в борьбе с особо опасной рецидивной преступностью в США. Интересным в этом плане представляется также предложение А.Е. Хинштейна перенять грузинский опыт [13], когда уголовному преследованию подвергались «воры в законе», по тому лишь основанию, что они являются лидерами преступного мира, вне зависимости от того, совершают они лично преступления или нет. При этом лидеры преступного мира в Грузии содержатся строго изолированно от остальных категорий осужденных, что серьезно ослабляет их возможность распространять блатные понятия в среде осужденных и рекрутировать под свои знамена молодежь.

Выводы :

-

1. Временной вариационный ряд выявленных рецидивистов в России с 1992 по 2012 годы весьма устойчив, о чем свидетельствует коэффициент вариации 10,8%.

-

2. Рецидивная преступность в России имеет тенденцию ускоренного положительного роста, описываемую кубическим уравнением: j =0,008 х 3- 0,237 x 2 +1,786 х +19,66.

-

3. В начале XXI столетия имел место скачок разности между числом выявленных рецидивистов, совершивших преступления, и числом рецидивистов, за них осужденных, в сторону либерализации по отношению к рецидивистам, что является одним из факторов ускоренного роста рецидивной преступности в настоящее время.

-

4. Существует сильная положительная корреляционная связь между числом ранее судимых, совершивших преступления, и числом осужденных ранее судимых ( r = 0,75, где r - линейный коэффициент корреляции Пирсона).

-

5. Согласно регрессионному анализу изменение числа выявленных рецидивистов, совершивших преступления, влечет изменение числа осужденных рецидиви-

- стов в среднем на величину менее единицы (0,95).

-

6. В зарубежной и отечественной уголовно-правовой и уголовно-процес-суаль-ной практике имеет место учет особенностей рецидива с целью усиления уголовной ответственности рецидивистов.

-

7. Отечественная уголовно-правовая политика носит более формальный, чем в США и некоторых других странах, характер - не учитывает в достаточной мере личность преступника (1), прогнозирование его вероятного преступного поведения (2), а также его статус и роль в преступном мире (сообществе блатарей) (3).

-

8. Следует внести изменения в действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство с целью оптимизации стратегии борьбы с рецидивной преступностью с учетом опыта вынесения «заранее определенных приговоров» и правила «трех ударов» в США, грузинского опыта противодействия лидерам преступного мира, а также разработать методику прогноза преступного поведения подсудимого рецидивиста.

-

9. В принятии соответствующих политических решений по противодействию особо опасной рецидивной преступности должен лежать классический опыт В.Т. Шаламова, изложенный в работе «Очерки преступного мира», как наиболее точный и авторитетный, отражающий реальную суть преступного мира. Согласно этому опыту, основной удар уголовной репрессии следует обратить в сторону «рецидивистов-блатарей» - лиц, живущих по правилам преступного мира, вырабатывающих правила жизни преступного мира и вовлекающих в преступный образ жизни окружающих.

Список литературы Поиск уголовно-правовой стратегии противодействия особо опасной рецидивной преступности в современной России

- Данная дефиниция «блатарей» предложена мной на основе анализа работ В.Т. Шаламова.

- Особо опасные лидеры в ИТУ и воспитательное воздействие на них: учебное пособие/Ю.М. Антонян и др.; под общ. ред.Ю.М. Антоняна. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. 80 c.

- Шаламов В.Т. Очерки преступного мира: в Кн.: Левый берег: рассказы. М.: Современник, 1989. 558 с.

- Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности/С.В. Познышев; сост. и предисл. В.С. Овчинский, А.В. Федоров. М.: Инфра-М, 2007. 302 c.

- Криминология/под ред. Дж. Ф. Шели/пер. с англ. СПб: Питер, 2003. С.674.

- Название законов возникло из правил игры в бейсбол, где отбивающий может пропустить два удара, прежде чем выбыть из игры, пропустив третий удар.

- A habitual offender is a person who has repeatedly committed the same crime. Various state and jurisdictions may have laws targeting habitual offenders, and specifically providing for enhanced or exemplary punishments or other sanctions

- Three-strikes laws are statutes enacted by state governments in the United States which mandate state courts to impose harsher sentences on persons convicted of three or more serious criminal offenses. In most jurisdictions, only crimes at the felony level qualify as serious offenses.

- http://www.scoop.co.nz/stories/PA1001/S00061.htm 10. Blumstein, A., and J.Cohen. 1987. Characterizing Criminal Careers. Science 237: 985-991.

- Greenwood, P., and A. Abraharnse. 1982. Selective Incapacitation. Rand Report R-2815-NIJ. Santa Monica, CA: Rand Corporation.

- http://cbsd.gks.ru/

- http://crimerussia.ru/