Поясно-зональная структура флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей (Красноярский край)

Автор: Антипова Е.М., Енуленко О.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Статья в выпуске: 12, 2017 года.

Бесплатный доступ

По климатическому районированию терри-тория отнесена к умеренно увлажненному по-ясу. По системе зонально-секторного распре-деления растительности Сыдинская предгор-ная и Прибайтакская луговая степи относят-ся к суббореальному биоклиматическому поя-су, располагаясь на границе Западносибирско-Переднеазиатского (континентального) и Во-сточно-Центральноазиатского (резко конти-нентального) секторов. Совокупность эколо-го-географических групп, участвующих в сло-жении флоры, позволяет оценить зональные особенности и охарактеризовать структуру растительного покрова в климатических и орографических условиях степей, а также по-нять генезис флоры и ее антропогенную траснформацию. Основная часть ареалов монтанных видов сконцентрирована в горных системах. На равнинных территориях распро-странены растения, ареалы которых занима-ют обширные территории водоразделов, но иногда заходят на горные возвышенности. Все виды Сыдинской предгорной и Прибайтак-ской луговой степей в зависимости от поясно-зональной приуроченности подразделяются на 10 поясно-зональных групп: альпийская, арк-тоальпийская, монтанно-лесная (горно-таежная), монтанно-степная (горно-степная), лесная, лесостепная, неморальная, степная, плюризональная (азональная) и адвентивная. Гетерогенность поясно-зональной структуры флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей на современном этапе опреде-ляет равнинный лесной комплекс (28,9 % от состава флоры), разнообразие вносят лесо-степная (17,8 %) и климатически обусловлен-ные степная и горностепная (18,5 %), плюри-зональная (18,9 %) группы. Аркто-альпийская, альпийская и монтанная (в совокупности 12,8 %) группы высотного комплекса придают своеобразие флоре степей. В Сыдинской пред-горной степи выявлен азональный комплекс видов в связи с расположением в настоящих степях долин рек и боровых озер лесного типа с заболоченными лугами.

Поясно-зональные груп-пы: альпийская, арктоальпийская, монтанно-лесная, монтанно-степная, лесная, лесостеп-ная, неморальная, степная, плюризональная и адвентивная горные системы, равнинные территории, сыдинская и прибайтакская степи

Короткий адрес: https://sciup.org/140225751

IDR: 140225751 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Поясно-зональная структура флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей (Красноярский край)

Введение. Среди приоритетных направлений флористических исследований выделяются охрана природных территорий и сохранение флористического разнообразия наиболее освоенной южной части Красноярского края, выявление мест произрастания редких видов растений, реликтов и эндемиков.

Антропогенная нагрузка негативно влияет на биоразнообразие видов и экосистем. Поэтому возникает необходимость целенаправленных флористических исследований территорий с наиболее глубокими последствиями деятельности человека.

Образование Красноярского водохранилища в результате строительства плотины Красноярской ГЭС в 1960–1970 гг. внесло изменения в гидрографию южной части Красноярского края, а также повлияло на изменение биоразнообразия и структуры растительного покрова. Под водами Красноярского водохранилища в настоящее время оказалась большая часть Приени-сейской песчано-боровой степи, которая граничит с Сыдинской предгорной степью (Грек, Назарова, 1974).

Сыдинская предгорная и Прибайтакская луговая степи сочетают разнообразие ландшафтных условий Южной Сибири. Особенностью растительного покрова степей является смешение степей, лугов и лесостепей, расположенных на равнинных участках, по склонам горных возвышенностей и скал [1].

Цель исследования. Выявление во флоре степей поясно-зональных групп растений, приуроченных к различным условиям ландшафта, их характеристика и анализ.

Материалы и методы исследования. Территория исследования охватывает Сыдинскую предгорную и Прибайтакскую луговую степи (Красноярский край), которые находятся в Сы-до-Ербинской котловине Минусинской впадины на правом берегу р. Енисей (Красноярское водохранилище). Видовой состав флоры выявлен методом конкретных флор [2] в сочетании с маршрутными исследованиями в период экспе- диционных работ с 2009 по 2017 год с учетом ландшафтно-геоморфологических особенностей районов, находящихся в степном и лесостепном поясах растительности. Исследования проводились в течение 8 полевых сезонов, не менее трех раз в локальных флорах в разные годы и разные периоды (весенний, летний, осенний). При изучении растительных сообществ использовались метод геоботанических описаний и эколого-фитоценотическая классификация растительности [3]. При определении гербарного материала применялись эколого-морфологический и географический методы с идентификацией в гербарных фондах.

Результаты исследования и их обсуждение . Совокупность различных эколого-географических групп, участвующих в сложении флоры, позволяет оценить зональные особенности и охарактеризовать структуру растительного покрова в климатических и орографических условиях степей, а также понять генезис флоры и ее антропогенную трансформацию.

Основная часть ареалов монтанных видов и их активность сконцентрированы непосредственно в горных системах. На равнинных территориях распространены растения, ареалы которых занимают обширные территории водоразделов, но иногда заходят на горные возвышенности. Все виды Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей в зависимости от поясно-зональной приуроченности подразделяются на 10 поясно-зональных групп [4-7].

-

1. Альпийская группа включает виды, характерные для высокогорной флоры, которые иногда спускаются по долинам рек и в пределы лесостепного пояса. Во флоре Сыдинской и При-байтакской степей эта группа содержит 2 вида - Aquilegia sibirica, Sibbaldia procumbens.

-

2. Арктоальпийская группа - виды распространены в пределах Арктики и альпийской горной области ( Sagina saginoides, Rhodiola quadrifida, Potentilla gelida). Для данной территории исследования они не считаются автохтонными видами.

-

3. Монтанно-лесная (горно-таежная) группа включает в себя растения, встречающиеся в лесном поясе гор ( Aster alpinus, Atragene sibirica, Allium schoenoprasum, Viola biflora, Betula humilis и др.).

-

4. Монтанно-степная (горно-степная) группа

- виды заходят в пояс горных степей и встречаются в высокогорьях ( Oxytropis strobilacea, O. stenophylla, Astragalus testiculatus, Caragana pigmaea, C. microphylla, C. buriatica, Gypsophila patrinii, Ephedra monosperma, Allium vodopjano-vae и др . ).

-

5. Лесная группа содержит виды, которые широко распространены в различных экосистемах лесной зоны Голарктики ( Equisetum sylvati-cum, Pteridium pinetorum и др.).

-

6. Лесостепная группа включает виды, большая часть ареала которых охватывает лесостепи, а также встречаются в разреженных лесах Европы и Азии ( Primula macrocalyx, Pulsatilla patens, Phleum phleoides, Asparagus officinalis, Iris ruthenica и др.).

-

7. Неморальная группа - виды были широко распространены в третичных широколиственных и хвойно-широколиственных лесах и пережили свой пик развития в доледниковое время. В настоящее время они сохранились в степях, в пределах обедненных территориально ограниченных комплексов [7] ( Plantago cornuti, Glycyr-rhiza uralensis, Rindera tetraspis, Vicia sylvatica, Viola mirabilis, Myosotis krylovii, Brunnera sibirica и др.).

-

8. Степная группа представлена широко распространенными видами, встречающимися в равнинных степях, ареалы которых являются евразиатскими и азиатскими ( Oxytropis am-mophila, Artemisia frigida, Heteropappus altaicus, Allium ramosum, Stipa pennata и др.).

-

9. Плюризональная группа (азональная) -виды космополитного, голарктического и евразиатского ареалов, распространенные в нескольких поясах и разнообразных сообществах растительности изученных степей ( Elytrig-ia lolioides, Elymus caninus, Vicia sepium и др.). Сюда же относятся водные ( Potamogeton alpinus, P. praelongus ) , водно-болотные ( Batra-chium trichopyllum, Caltha palustris, Alisma planta-go-aquatica, Butomus junceus ) виды , а также растения засоленных местообитаний ( Triglochin maritimum, Juncus compressus и др.). Выявление присутствия азонального класса растительности в поймах рек, а также по берегам боровых озер лесного типа с заболоченными лугами подтверждает сочетание азональной и интразональной растительности флоры изученных степей [8].

-

10. Адвентивная группа представляет при-

- шлые растения для данной территории исследования, чуждые по своему происхождению, занесенные человеком из различных районов страны и мира в течение исторического времени, встречающиеся практически во всех поясах при антропогенном воздействии, становящиеся составляющими растительного покрова: Consol-ida regalis, Centaurea cyanus, Isatis costata, Hordeum jubatum и др. [9–11]. Они встречаются вдоль дорог, в местах поселений, сельскохозяйственных угодий, на заброшенных антропогенных участках.

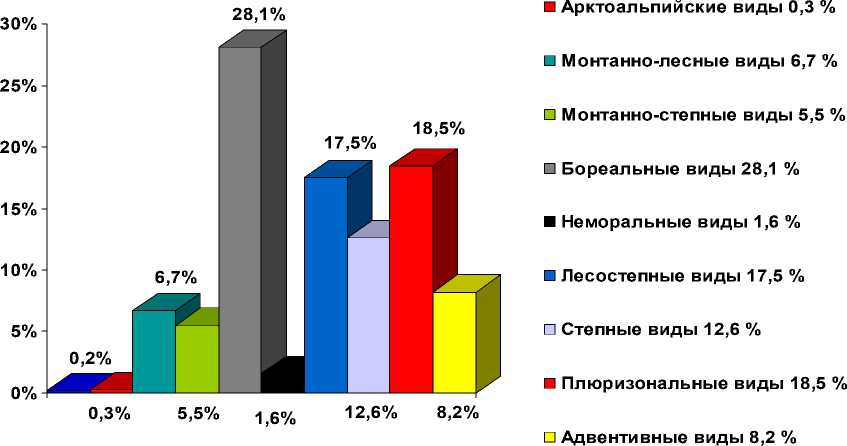

В целом для исследованной флоры степей преобладающими группами являются лесная (28,9 %) и плюризональная (18,9 % от общего числа флоры) (рис.).

Высокий процент этих двух групп обеспечивают лесные, луговые, прибрежно-водные и синантропные виды, что подчеркивает относительное разнообразие местообитаний изученных степей.

Зонально-климатические условия степей определяют довольно высокое участие в составе флоры видов, свойственных сообществам лесостепной (17,9 %) и степной (12,9 %) зон. Большой процент видов лесостепной группы (17,8 %) объясняется значительным развитием остепненных лугов, особенно в Прибайтакской степи, с лучшей влагообеспеченностью по сравнению с Сыдинской степью.

Альпийские виды 0,2 %

Поясно-зональная структура Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей

Группа степных видов наиболее богато представлена в Сыдинской степи (12,9 % от общей флоры), в Прибайтакской в два раза меньше (6,1 %).

В пределах Сыдинской предгорной степи сосредоточено большинство горных возвышенностей, где распространены скалистые, каменистые и щебнистые субстраты, присутствуют древние морены (по строгой траектории движения ледника). Общий состав горно-равнинных флор представлен монтанной, альпийской и арктоальпийской группами, в целом во флоре степей составляют 12,8 %. Это подтверждает флорогенетические связи с горными криоарид-ными районами Южной Сибири, Средней и Центральной Азии, а также с арктическими флорами. Влияние экологических, климатических условий и равнинно-гористый характер рельефа способствуют совместному произрастанию альпийских (0,2 %), арктоальпийских (0,3 %), мон-танно-лесных (6,4 %), монтанно-степных (5,6 % от общей флоры) видов. Многие виды встреча- ются спорадически, прерывисто, что объясняется чередованием равнин, холмов и сопок в ландшафтных условиях Сыдинской предгорной степи.

Довольно сильное влияние на соотношение лесных и степных групп во флоре Сыдинской и Прибайтакской степей оказывают степи Хакасии, отделенные р. Енисей. Отдаленность При-байтакской степи от степей Хакасии способствует преобладанию на ее территории лесной группы растений (28,9 %). Беллыкское белогорье ограждает территорию исследования от флор Енисейско-Чулымской лесостепи. Под влиянием степной флоры Хакасии, Тувы, Монголии и Средней Азии на территории Сыдинской предгорной степи настоящие степи сформировались с концентрацией степных и монтанных элементов с довольно узкими ареалами, определяющими ксерофильный характер флоры.

Присутствие адвентивных видов во флоре – Galinsoga parviflora, Avena fatua, Chelidonium majus, Teloxys aristata, Coniza canadiensis и др. (7,6 %), а также «выходцев из культур» (2,4 % от общей флоры) – Syringa josikaea, Cerasus tomen-tosa, Narcissus poeticus , Viola tricolor, Prunus fruti-cosa и др. – способствует увеличению широкоареальных видов из адвентивной фракции флоры, придавая ей своеобразие [1, 4, 5, 8, 11].

Неморальные элементы, присутствующие в Сыдинской и Прибайтакской степях, генетически связанные с древними широколиственными и хвойно-широколиственными формациями, в прошлом были широко распространены на территории Сибири. В изученных степях растения неморальной группы неоднородны и представлены ксеромезофитами, мезофитами и петро-фитами, встречающимися в березовых лесах, на их опушках, в луговых степях и остепненных лугах, по остепненным крутым склонам ( Vicia sylvatica, Anemonoides jenisseensis, Myosotis krylovii и др.).

Выводы. Таким образом, проведенный анализ показывает гетерогенность пояснозональной структуры флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей, сформировавшихся благодаря влиянию различных флороценотических комплексов, сложившихся в условиях довольно большого разнообразия ландшафтов, где выражена и зональная, и вертикальная поясность. Наибольшее значение в составе флоры на современном этапе имеет равнинный лесной комплекс (28,9 % от состава флоры), но определенный вклад во флористическое разнообразие вносят плюризональная (18,9 %), климатически обусловленные степная, горностепная (18,5%) и лесостепная (17,8 %) группы. Арктоальпийская, альпийская и монтан-ная (в совокупности 12,8 %) группы высотного комплекса придают особенное своеобразие флоре степей.

В Сыдинской предгорной степи выявлен азональный комплекс видов в связи с расположением в настоящих степях долин рек и боровых озер лесного типа с заболоченными лугами.

Список литературы Поясно-зональная структура флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей (Красноярский край)

- Волкова Е.А. Система зонально-секторного распределения растительности на Евразиатском континенте//Ботан. журн. -1997. -Т. 82. -№ 8. -С. 18-34.

- Толмачев А.И. К методике сравнительно-флористических исследований. Понятие о флоре в сравнительной флористике//Журн. Рус. ботан. общ-ва. -1931. -Т. 16. -№ 1. -С. 111-124.

- Антипова Е.М. Классификация растительности северных лесостепей Средней Сибири//Ботанические исследования в Сибири: сб. науч. работ/Краснояр. отдел. РБО РАН. -Красноярск, 2004. -Вып. 12. -С. 8-13.

- Куминова А.В. Растительный покров Алтая. -Новосибирск: Изд-во АН СССР, 1960. -450 с.

- Красноборов И.М. Высокогорная флора Западного Саяна. -Новосибирск: Наука, 1976. -380 с.

- Антипова Е.М. Флора северных лесостепей Средней Сибири: дис. … д-ра биол. наук. -Томск, 2008. -888 с.

- Степанов Н.В. Сосудистые растения При-енисейских Саян. -Красноярск: Изд-во СФУ, 2016. -252 с.

- Zohary M. Geobotanical foundations of the Middle East. -Amsterdam, 1973. -Vol. 1-2. -739 p.

- Тупицына Н.Н. Новые и редкие растения юга Красноярского края//Изв. СО АН СССР. Сер. Биологические науки. -1984. -Вып. 5. -№ 15. -С. 44-47.

- Черепнин Л.М. Растительный покров южной части Красноярского края//Ученые записки Краснояр. пед. ин-та. -Красноярск: Красноярский рабочий, 1956. -Т. 5. -С. 3-43.

- Виноградова Ю.К., Куприянов А.Н. Черная книга флоры Сибири. -Новосибирск: Гео, 2016. -440 с.