Поясные наборы Аткарского грунтового могильника

Автор: Ракушин А.И.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

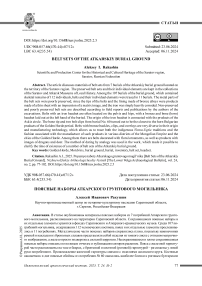

В статье опубликованы материалы поясных наборов из 7 погребений Аткарского грунтового могильника, расположенного на территории Саратовской области. Сохранившиеся поясные наборы и их отдельные элементы хранятся в фондах Саратовского и Аткарского краеведческих музеев. Среди 107 погребений могильника, содержавших 112 человеческих костяков, пояса и их отдельные элементы прослеживались в 11 погребениях. Металлические части поясных наборов сохранились плохо, поскольку наконечники ремней и накладки из бронзовых сплавов представляли собой изделия из тонкого листа с оттиском матричного изображения, а железо просто подверглось сильной коррозии. Несохранившиеся и плохо сохранившиеся поясные наборы описаны по полевым отчетам и публикациям авторов раскопок. Пояса с железной гарнитурой часто расположены на тазе и бедрах, с бронзовой и костяной (роговой) гарнитурой – разложены у левой руки погребенного. Происхождение железной гарнитуры связано с изделиями аскизского круга. Костяные наконечник и две поясные обоймы из погребения № 60 оказались наиболее близки к роговым булгарским изделиям золотоордынского времени. Пояса с бронзовыми пряжками, обоймами и накладками весьма разнообразны по своему происхождению и технологии изготовления, что позволяет проследить как коренные финно-угорские традиции, так и моду, сопряженную с производством подобных изделий в различных улусах Монгольской империи и городах Золотой Орды. Среди них присутствуют пояса, декорированные растительным орнаментом, а также изображениями драконов и ланей. В работе использован метод датировки по аналогиям, который сделал возможным уточнить время бытования ряда поясных наборов Аткарского могильника.

Золотая Орда, мордва, могильник, погребение, инвентарь, поясной набор, гарнитура

Короткий адрес: https://sciup.org/149148406

IDR: 149148406 | УДК: 908-057.66(470.44)«07/12» | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2025.2.5

Текст научной статьи Поясные наборы Аткарского грунтового могильника

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Ракушин А. И., 2025. Поясные наборы Аткарского грунтового могильника // Нижневолжский археологический вестник. Т. 24, № 2. С. 77–102. DOI:

Аткарский грунтовый могильник расположен в 1 км к югу от пригорода Аткарска, на третьей надпойменной террасе правого берега реки Медведицы. Появление могильника связывается с переселением в XIII–XIV вв. в верховья Медведицы финно-угорских племен, ранее проживавших в Вадско-Мокшанском междуречье [Вихляев, 2013, с. 168–169]. В 1928 г. Н.К. Арзютов исследовал 40 погребений мордвы-мокши, а в 1979 г. раскопки могильника были продолжены С.Ю. Монаховым, который ввел в научный оборот материалы 20 погребений. Позднее Ю.А. Африкано-вым, С.В. Ляховым и Н.М. Маловым было исследовано 52 погребальных комплекса. Состояние предметов музейных коллекций не позволяет изучить все артефакты могильника (особо удручает сохранность предметов из железа), поэтому предлагается более детально остановиться на сохранившихся или подробно зафиксированных в отчетах элементах поясных наборов из 7 погребальных комплексов. Все комплексы относились к грунтовым погребениям из северной части могильника, выявленного в 200 м к юго-востоку от более древнего Аткарского курганного могильника. Грунтовый могильник был расположен на участке, прорезанном с востока на запад оврагом, разделяющим его на северную и южную часть. Имевшую абсолютное преобладание западной ориентировки северную часть грунтового могильника Н.К. Арзютов считал связанной с обрядностью золотоордынских кочевнических погребений курганного могильника [Арзютов, 1929, с. 17–18].

Погребение 15 (рис. 2,1,2,5–7) [Арзю-тов, 1929]. Автор раскопок считал, что 2 пары бронзовых литых накладок из погребения относятся к декоративным элементам плохо сохранившегося седла, но при этом он упомина- ет, что они были закреплены на кусках кожи, украшенных по краю 2 параллельными полосками, а в подвесных петлях накладок сохранились сыромятные ремешки [Арзютов, 1929, с. 9, 23]. Данное описание позволяет отнести накладки к фурнитуре золотоордынских кожаных сумок, которые имели металлические элементы, связанные между собой подвесными ремешками. Такая конструкция подвесной сумки часто прослеживается в кочевнических погребениях, когда 2 пары накладок крепились на поясном ремне и наружном клапане сумки, края которого украшались аппликацией из цветной ленты [Мыськов, 2015, с. 213].

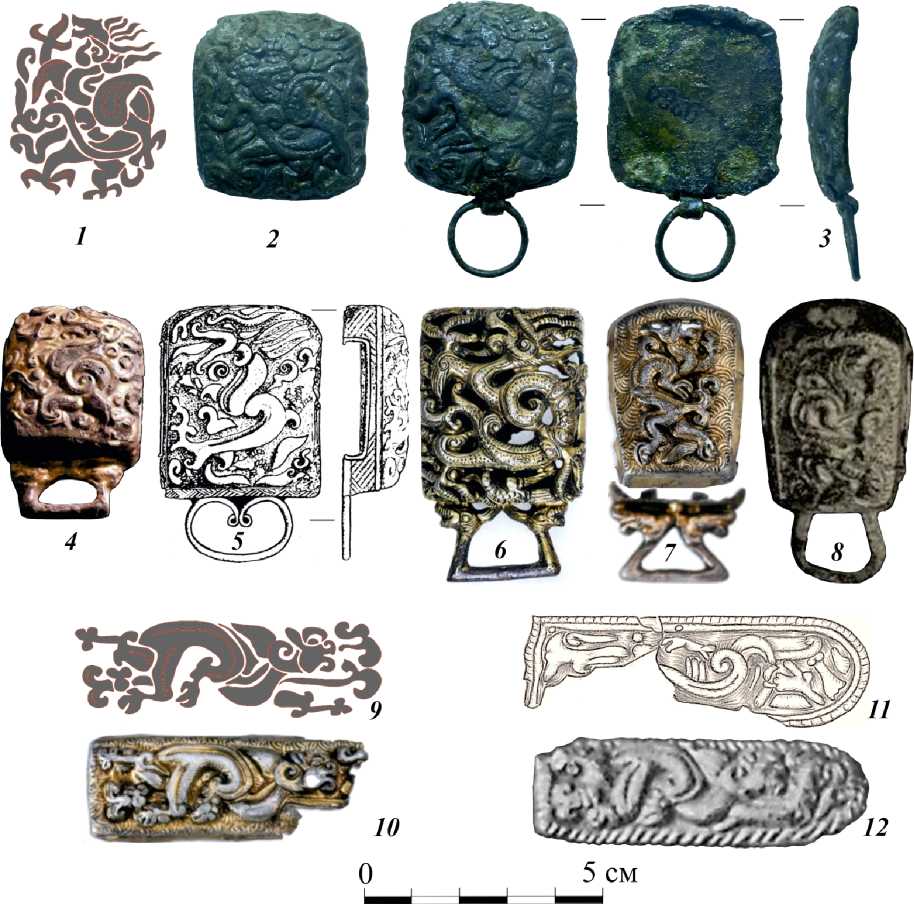

В фондах СОМК сохранились бронзовые накладки из погребения 15. Одна пара прорезных фигурных накладок была отлита в форме стилизованного цветка лотоса (инв. № СМК 44086/1 и 2) (рис. 2,1,2). Накладка крепилась к поясному ремню 3 железными штифтами. Аналогичная накладка была найдена в золотоордынском кочевническом погребении кургана Пес-ковка II Волгоградской области, где она занимала то же место в могиле: под кистью руки, справа от таза [Захаров, Лопан, 2006, с. 30, рис. 6,2] (рис. 2,4). Еще один экземпляр подобной накладки известен в материалах Му-ранского могильника Самарской области [Алихова, 1954, с. 275, рис. 17,36] (рис. 2,3). Форма и размер этих изделий сближают их с прорезными поясными накладками в виде четырехлепестковой розетки из Сибири [Адамов, 2000, с. 117, рис. 79,8,9] (рис. 2,11), а также с серией поясных накладок с изображениями безногих драконов, центром производства которых предположительно было Поволжье [Масюта, Лесная, 2020, с. 240, рис. 2–4; Баранов и др., 2016а, с. 52, рис. 3,1] (рис. 2,12– 14). Хронологический отрезок бытования гарнитуры с изображением безногих, двух-, трех- и четырехпалых драконов определяется по ряду находок с поселенческих памятников Саратовской и Волгоградской областей, датированных периодом правления ханов Токты и Узбека (1291–1341 гг.) [Исаков и др., 2014, с. 241, рис. 2] (рис. 2,14).

Другая пара литых накладок предназначалась для подвеса сумки на ее наружном клапане (инв. № СМК 44087/1, 2) (рис. 2, 5–7 ). Накладки имели прямоугольную форму, выпуклый профиль и крепились к клапану шпеньками с шайбами. На внешней поверхности накладок различим растительный орнамент в виде стебля с побегами, который в совокупности с распустившимися бутонами лотосов с поясных накладок составляет единую цветочную композицию. Похожий стилистический прием прослеживается на бронзовой фурнитуре поясных сумок с изображениями драконов с Никольского селища [Винничек В.А., Винничек К.М., 2023, с. 25, рис. 7, 17 ] (рис. 2, 10 ) и из Саратовской области [Афонь-ков, 2013, с. 130, рис. 1] (рис. 2,9), когда вариации на тему силуэта дракона повторялись последовательно на замке, подвесных и поясных накладках сумки. Аткарская разновидность фурнитуры золотоордынских поясных сумок с более толерантным, с точки зрения мусульманской религии, сюжетом могла пользоваться высоким спросом в Орде после принятия ислама в 1312/13 гг., в то время как орнаментальные мотивы в виде бескрылых драконов постепенно переосмысливались и сменялись на новый растительный декор. Примером такого «переходного» изделия, возможно, является накладка с Лаишевского селища [Руденко, 2001, с. 120, рис. 34, 11 ] (рис. 2, 8 ). Если же в целом оценивать хронологический диапазон моды на пояса с подвесными сумками в Волго-Донском регионе Золотой Орды, то выясняется, что, поскольку сумки часто использовались как кошелек, погребальные комплексы с такими предметами неплохо датированы монетами. В 11 кочевнических погребениях вместе с остатками поясных сумок найдены дирхемы Токты, Узбека, Джанибека, Бер-дибека, Навруза и Мюрида, самый ранний из которых отчеканен в 1310/11 гг., самый поздний – в 1361/62 гг. [Мыськов, 2015, с. 214].

Погребение 6 (рис. 1,2, 3,1,2) [Монахов, 1979; 1991]. Материалы погребения были не так давно атрибутированы Д.А. Козловым, который, исходя из своеобразия внешнего облика железных накладок, предложил новую схему классификации накладок аскизского типа, датировав весь комплекс рубежом XIII– XIV веков. На основе близких стилистических и технологических аналогий в статье была сделана попытка выявить группу изделий, именуемых условно «тип 9» [Козлов, 2022а]. В целом принимая логику, аналогии и аргументацию исследователя, вместе с тем необходимо остановиться на 2 существенных моментах, затронутых в этой работе, более подробно.

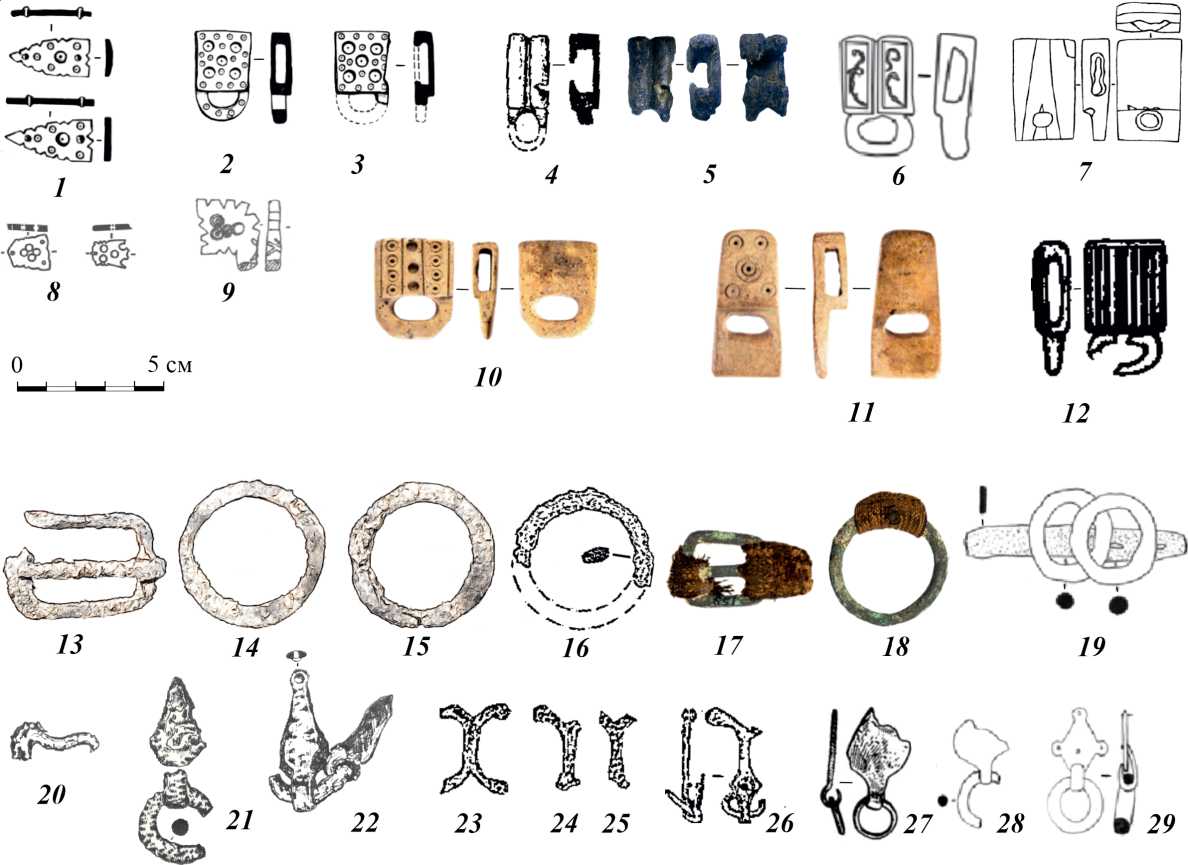

Во-первых, в его статье неверно определено местоположение железных накладок аскизского типа. В результате железные накладки в виде буквы «Х» со следами заклепок на концах были отнесены к деталям стрелковой гарнитуры, на основании чего сделан вывод, что «все накладки типа 9 (аткарского) находятся возле колчанов или на их остатках» [Козлов, 2022а, с. 253, рис. 4, 1 ]. Однако если обратиться к более качественному чертежу погребения из полевого отчета, становится очевидно, что под левой рукой мужского костяка находились элементы поясного набора, состоящего не из железных, а из бронзовых частей. Согласно описанию автора отчета, «9 железных Х-видных деталей с заклепками по концам, видимо, от поясного или портупейного набора» находились «на бедренных костях, между ногами, к югу от таза» [Монахов, 1979, с. 40], что достаточно далеко от 3 наконечников стрел, найденных в изголовье захороненного. Таким образом, если опираться на отчет, то в данном комплексе были найдены не один, а 2 поясных набора, один из которых Д.А. Козлов совершенно справедливо отнес к изделиям аскизского круга, при этом ошибочно приписав его железные детали к элементам конструкции колчана. К сожалению, элементы этого поясного набора из Аткарского краеведческого музея полностью рассыпались в прах и не подлежат реставрации, но его номенклатура восстанавливается по сохранившимся фотографиям и прорисовке автора раскопок [Монахов, 1979, с. 52, рис. 130, 135, 14 ] (рис. 9, 23–26 ).

Во-вторых, при датировке погребения была учтена только железная гарнитура «типа 9», но незаслуженно обойдена не менее

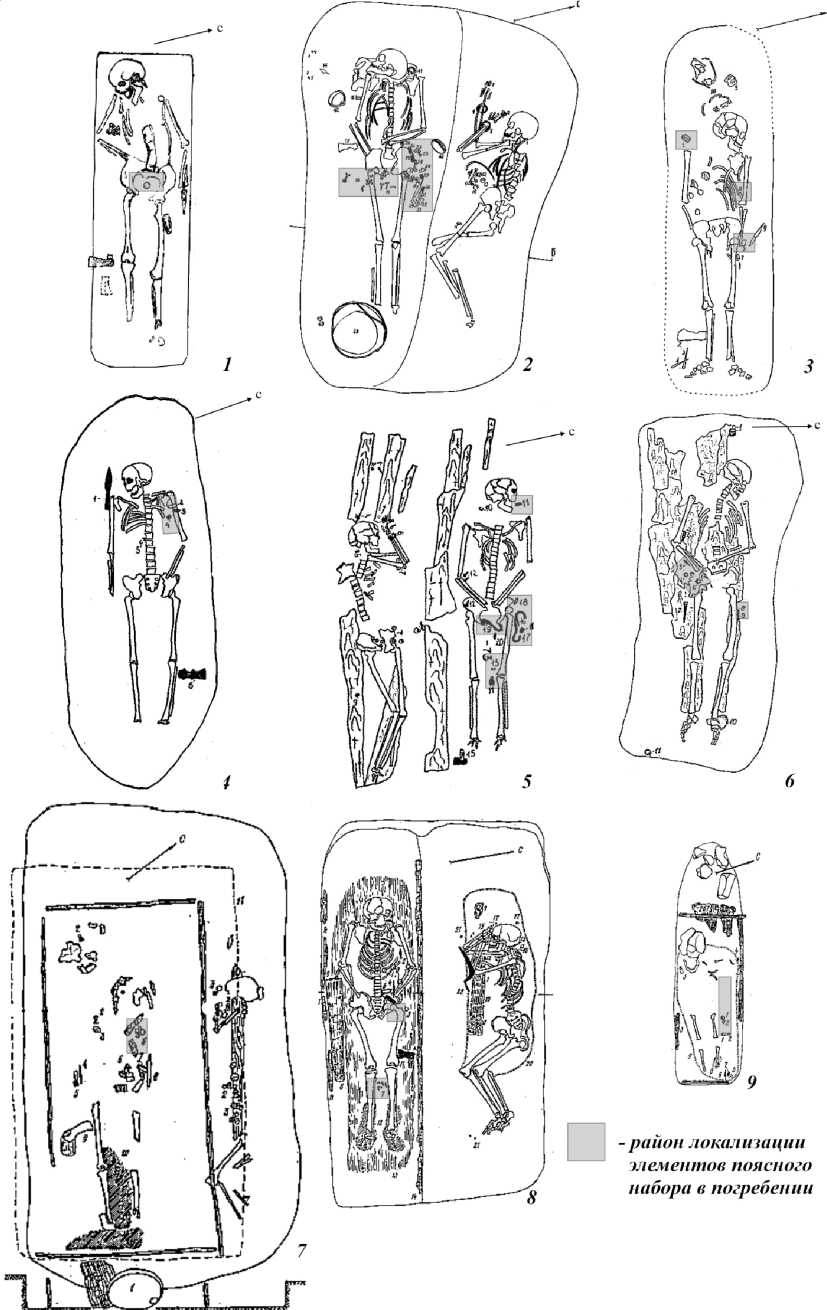

A.I. Rakushin. Belt Sets of the Atkarskiy Burial Ground интересная бронзовая, которая имела несколько иной хронологический диапазон. Бронзовый поясной набор, выставленный в экспозиции Аткарского краеведческого музея, сохранился в виде отдельных частей, закрепленных на фрагментах кожаного ремня: пряжки, 2 рамочных фиксаторов, 4 накладок с подвижными кольцами и 13 пластинчатых слегка изогнутых накладок с отчеканенными округлым пуансоном шестилепестковыми розетками (рис. 3, 1 ). Близкий орнамент был нанесен на бронзовой пластине, найденной на I Хмелевском селище и хранящейся в СОМК (инв. № СМК 75361/2) (рис. 3, 9 ). На пластине были отчеканены 3 пятилепестковые розетки, выбитые округлым пуансоном [Недашковский, 2002, с. 345, № 146; Материальная культура золотоордынских селищ ... , 2024, с. 202, рис. 12, 17 ]. Идентично смоделированное изображение выпуклых шестилепестковых розеток также представлено на бронзовых оправах амулетов из кочевнических погребений Волго-Донья: Козицкое, курган 1, погребение 1; Быково III, курган 8; Бахтияровка, курган 49. Последнее погребение датировано дирхемом Узбека 1322 г. [Гарустович и др., 1998, с. 177–178, табл. XIX, 7; Мыськов, 2015, с. 177, 182, табл. XXXI, 1 ].

Хорошая сохранность элементов пояса позволяет утверждать, что часть орнаментированных розетками накладок, ременная основа и накладки с кольцами скреплялись вместе заклепками, образуя единый элемент, подобно цельным поясным накладкам с подвесными кольцами. В зависимости от типа сборки в поясном наборе имели место 2 варианта шестиугольных накладок с кольцами, один вариант – шестиугольный без колец и один пятиугольный. Сложную конструкцию имеет и пряжка поясного набора, состоящая из прямоугольной уплощенной рамки, пятиугольного пластинчатого щитка, приклепанного к ремню, и язычка, закрепленного на отдельной оси с закрученными концами, как на кольцевых застежках мордвы (рис. 3, 1,2 ).

Железные пряжки с прямоугольной рамкой (тип А1б по К.А. Руденко) были распространены в Среднем Поволжье в IX–XIV вв. [Руденко, 2001, с. 211, табл. 6]. Аналогичные бронзовые пряжки без приемника со свободно вращающимся язычком на прямоугольной рамке из плоского дрота или отдельном стерженьке не имели такого широкого хождения, хотя и достаточно часто встречались в мужских поясных наборах и женских головных повязках финно-угров [Материалы по истории мордвы, 1952, с. 213, табл. XXIX,1, с. 215, табл. XXXI,10; Алихова, 1954, с. 268, рис. 10,14; Материальная культура Средне-Цнин-ской мордвы, 1969, с. 106, табл. 15,1, с. 144, табл. 33,8, с. 159, табл. 43,1; Архипов, 1973, с. 36, 154, рис. 42,6,7; Козлов, 2022б, с. 16, рис. 2,1,3,4] (рис. 3,3–8). Похожая ситуация прослеживается и в кочевнических комплексах второй половины XIII – XIV в.; железные пряжки с прямоугольной рамкой относились к категории массового археологического материала (типы АIа1 и АIа2 по Е.П. Мыськову), тогда как бронзовые пряжки с прямоугольной рамкой были достаточно редки (типы БIа и БII по Е.П. Мыськову) и известны только в 4 кочевнических золотоордынских погребениях Волго-Донья: Дмитриевка I, курган 1, Соло-довка, курган 48, Солодовка II, курган 1, Зу-бовка, курган 7 [Мыськов, 2015, с. 117, 222– 223, табл. XLIII,1]. В Зубовском погребении 2 бронзовые пряжки поясного набора были зафиксированы в одном комплексе с топором и кольцевидными сюльгамами, что в совокупности с антропологическим определением захороненного там 60–70-летнего мужчины свидетельствует о высокой вероятности его финно-угорского происхождения. Погребение датируется 3 монетами Узбека и Джанибека, самая поздняя из которых относится к 1346/ 1347 гг. [Мамонтов, 1992, с. 27–48]. А.Е. Али-хова отмечала схожие по форме бронзовые пряжки среди материалов Муранского и Га-гинского могильников и относила их бытование к XIV в. [Алихова, 1954, с. 268, 289– 290, рис. 10,14]. На использование подобных изделий в это время указывает и еще одна характерная деталь аткарской пряжки – ее щиток-обоймица имеет пятиугольную форму, так же как щиток пряжки пояса мордовского воина из погребения 9 Гагинского могильника, которое также предлагается датировать XIV в. [Козлов, 2022б, с. 16–17, рис. 2,3] (рис. 3,6).

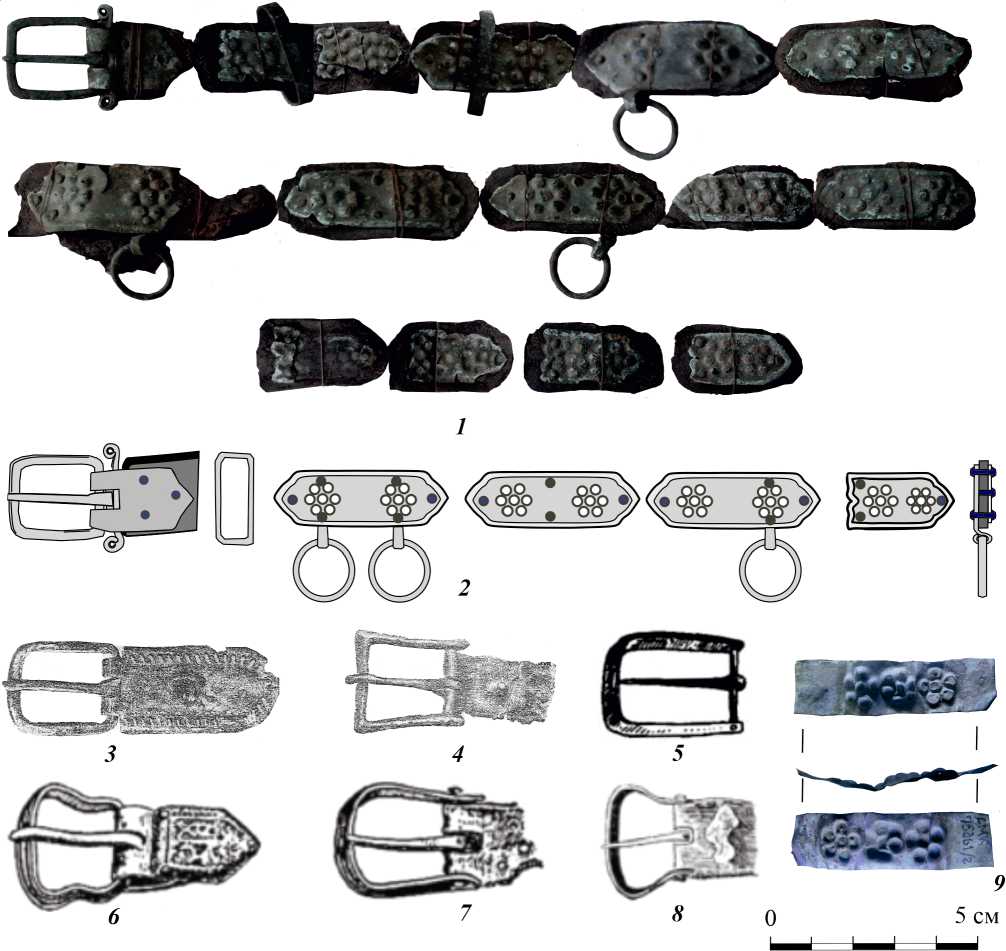

Погребение 11 (рис. 1,3, 4,1–4) [Монахов, 1979; 1991]. Среди инвентаря погребения к элементам поясного набора можно отнести несохранившуюся железную пластину с 2 зак- лепками, найденную у левой плечевой кости, и 2 бронзовые обоймы, обнаруженные в районе правого плеча и левого запястья [Монахов, 1991, с. 177–178]. Поскольку ременная основа уцелела лишь в виде небольшого кусочка внутри одной из обойм, изначальное местоположение пояса в погребении и его конструкцию можно восстановить только предположительно. С.Ю. Монахов идентифицировал поясные обоймы как парные портупейные пряжки из позолоченного серебра со «сложным зооморфным орнаментом из переплетенных ветвей и листьев, в который гармонично включены изображения трех оленей: двух в полный рост (сидящий и стоящий) и голова третьего оленя» [Монахов, 1991, с. 182, рис. 6,9].

Поясные обоймы хранятся в СОМК (инв. № СМК 40410, СМК 40411) (рис. 4, 1–4 ). Их визуальный осмотр показал, что они изготовлены по одной технологии и состоят из 3 конструктивных элементов. Основа изделий – 2 детали, выполненные из красноватого медного сплава: база в виде плоского коробчатого каркаса и припаянная к нему петля-ушко, предназначенная для крепления вертикального подвесного ремня. Поясной ремень шириной 1,5 см свободно проходил внутри обоймы и подвижно фиксировался между каркасом и третьей деталью – верхней штампованной декоративной пластиной (рис. 4, 3 ). Пластина выполнена из другого по цвету, «золотистого» сплава, на котором проступает плоскорельефное изображение животных и растений, с отдельной проработкой фона в виде полукруглых оттисков ручного инструмента и дополнительной надчеканки – насечек. Внутреннее пространство изделий было заполнено светло-бурым волокнистым органическим веществом, которое обеспечивало жесткость всей конструкции, собранной с помощью завальцовки краев коробчатого каркаса на верхней декоративной пластине. Вероятно, в процессе эксплуатации для неподвижного закрепления на поясном ремне средняя часть обоймы была немного вдавлена вовнутрь (рис. 4, 2 ).

Непосредственные аналогии поясным обоймам из погребения 11 пока неизвестны. В качестве наиболее вероятного прототипа сюжета «лань под раскидистым деревом», заимствованного монголами из торевтики чжур-чженей и киданей, предлагается рассматри- вать фигурные бляхи поясного набора из погребения 7 могильника Проспихинская Шивера IV в Приангарье [Сенотрусова и др.‚ 2015, с. 117, рис. 1,4] (рис. 4,6). В качестве возможных протографов допустимо привести в пример золотую и серебряную поясную гарнитуру монгольских парадных охотничьих поясов из могильника Таш-Башат, урочища Гашун-Уста, а также артефакты из коллекции Нес-сера Д. Халили, которые М.Г. Крамаровский относил к изделиям с ослабленной геральдикой и датировал 70-ми гг. XIII – началом XIV в. [Крамаровский, 2001б, с. 77, рис. 2, с. 80, рис. 4,5; Юрченко, 2012, ил. 36; Khalili Collections, 2020а, б] (рис. 4,7–9,14).

Аткарские обоймы не претендуют на статус ювелирных изделий, поэтому, отмечая несомненное морфологическое сходство образов копытных, важно подчеркнуть и стилистическое различие сцен с ланями на скромных мордовских артефактах и элитных аристократических поясах. С другой стороны, нельзя не упомянуть сходство аткарских обойм со схематичной манерой изображения ланей на штампованной бронзовой сбруйной гарнитуре Халчаянского могильника из кочевнического погребения начала XIV в. [Пуга-ченкова, 1967, с. 255, рис. 3, 4 ] (рис. 4, 5 ) и на 2 поясных обоймах из Барбашинского могильника конца XIII – середины XIV в. [Сташен-ков, 2014, с. 327; Барбашинский могильник, 2018] (рис. 4, 12,13 ). Вероятно, указанное сходство может быть обусловлено предельным упрощением этого образа вследствие популярности различных связанных с ним сюжетов. Данный тезис подтверждается находками матриц с ланями из Старого Орхея и Нижней Добринки, что свидетельствует о серийном ремесленном производстве таких изделий в Золотой Орде [Бырня, Рябой, 1989, с. 98, рис. 1, 20 ; Гарустович и др., 1998, с. 311, табл. X, 15 ] (рис. 4, 10,11 ).

Изображение на аткарских обоймах имеет свои особенности и отличается от традиционной композиции на тему «лань под раскидистым деревом» на всех ранее известных экземплярах. В орнаментальное поле изделия, помимо контуров различных растительных побегов и тел 2 ланей, включен еще один, менее очевидный объект. С.Ю. Монахов нашел в абрисе объекта прорисовку головы третьей

A.I. Rakushin. Belt Sets of the Atkarskiy Burial Ground лани [Монахов, 1991, с. 182]. На наш взгляд, такое объяснение маловероятно из-за отсутствия каких-либо признаков шеи и туловища третьего копытного на изображении. В данном случае более обоснованной нам представляется иная трактовка, когда суть художественной композиции – это ствол дерева, под кроной которого расположены фигуры 2 ланей, а в его ветвях просматривается абрис вытянутой заостренной головы, от которой отходит змееобразное тело, обозначенное дополнительной насечкой, имитирующей ряды чешуи (рис. 4, 1 ).

Таким образом, в отличие от изначальной трактовки С.Ю. Монахова, подобное прочтение изображения предполагает более цельную композицию, органично вписанную во все орнаментальное пространство обоймы. Не исключено, что предложенная реконструкция сюжета, состоящая из дерева, у подножия которого обозначены 2 лани и змей, свисающий с его ветвей, допускает сложную интерпретацию, подразумевающую обращение к соответствующим темам тюрко-монгольской или финно-угорской мифологии и заслуживающую впоследствии отдельного рассмотрения. Значительная трансформация первоначального сюжета «лань под раскидистым деревом» и отход от придаваемого поясу парадно-официального значения [Крамаровский, 2001б, с. 56] свидетельствуют об отказе от статуса, связанного с традицией монгольских облавных охот, и относительно позднем происхождении аткарского поясного набора, датируемого в пределах XIV века.

Погребение 23 (рис. 1,4, 9,4,5) [Африканов, 1990а]. Среди инвентаря погребения к гарнитуре поясного набора предположительно относились 2 несохранившиеся железные пряжки и костяная обойма. Их местонахождение в погребении – между левой рукой и позвоночным столбом захороненного мужчины [Африканов, 1990а, с. 8–9]. Обойма хранится в фондах СОМК (инв. № НВСП 34494) (рис. 9,4,5). Предмет имеет форму узкой прямоугольной пластины со сквозным боковым отверстием для поясного ремня и обломанной петлей для подвеса. На фронтальной поверхности обоймы заметна канавка, служившая для регулировки длины вертикального подвесного ремешка. Аналогичная канавка имелась на обойме из Болгара, которая разделяла ее фронтальную часть на 2 вертикальные зоны [Пальцева, 2022, с. 224, рис. 4,4] (рис. 9,6). В культурном слое Азака была найдена костяная обойма с несколькими вертикальными прорезными канавками с лицевой стороны [Масловский, 2006, с. 119, рис. 13,3] (рис. 9,12), а на Увекском городище – заготовка костяной обоймы похожей конструкции и близких пропорций [Недашковский, Морже-рин, 2000, с. 483, рис. 3,14] (рис. 9,7). Все упомянутые изделия датируются золотоордынским временем и предлагаются в качестве возможных аналогий.

Погребение 26 (рис. 1, 5, 5, 1–11, 6, 1– 3,11 ) [Африканов, 1990а]. В районе таза и левого бедра мужского костяка был обнаружен кожаный ремень с бронзовой пряжкой, наконечником, фиксатором и 13 накладками. Отдельно от ремня, в районе челюсти, тазобедренного сустава и колен, были найдены 3 бронзовые прямоугольные пустотелые бляхи-обоймы с изображениями драконов [Африканов, 1990а, с. 10–13].

Поясные обоймы хранятся в СОМК (инв. № СМК 59259, 59260, НВСП 3450) (рис. 6, 1–3 ). Визуальный осмотр обойм показал, что корпус изделия состоял из прямоугольного бронзового листа с закругленными углами и изогнутой декоративной пластины с выпуклым оттиском дракона, выдавленным матрицей. Внутреннее пространство бляхи занимало вещество, похожее на желтый войлок. Края деталей оболочки корпуса были заваль-цованы и спаяны так, что между ними жестко фиксировался плоский кронштейн с подвижным подвесным кольцом. Одна из блях сохранила кронштейн с кольцом внутри полой оболочки, у другой он размонтировался и найден отдельно (рис. 5, 3 , 5,6 , 6, 3 ). На внутренней, плоской стороне по углам блях уцелели следы от пайки парных скоб (рис. 6, 3 ), необходимых для крепления поясной обоймы на ремне. Среди находок отдельно остались 5 плоских бронзовых скоб от 3 обойм (рис. 5, 3–5 ).

Вздыбленные геральдические чудовища с поднятой вверх трехпалой лапой имеют вполне узнаваемый облик (рис. 6,1), свойственный группе раннемонгольских ранговых поясных наборов, известных как «гвардейские» и продолжавших традиции еще более давних ки- даньских поясов [Крамаровский, 2001б, с. 59– 65]. Почти точными иконографическими копиями, предполагающими наличие серии родственных матриц, являются разноразмерные обоймы с драконами из курганов у ст. Ново-березанской Краснодарского края [Крамаров-ский, 2001б, с. 76, табл. 1,17; Юрченко, 2012, с. 359–361, ил. 20] (рис. 6,4) и с. Ново-Подкряж в Приорелье [Шалобудов, Кудрявцева, 1980, с. 94, рис. 1] (рис. 6,5). К категории более сложносмоделированных изделий можно отнести сабельные обоймы 3 серебряных поясов из с. Красный Яр в Астраханской области [Крамаровский, 2001б, с. 78, табл. 2,1,2; Юрченко, 2012, с. 372–373, ил. 35] (рис. 6,6), с. Карга в Приднепровье [Альбом XII археологического съезда, 1903, с. 6, рис. 7,4,5] (рис. 5,8) и Западной Сибири [Юрченко, 2012, с. 368–372, ил. 34] (рис. 5,7). В отличие от приведенных аналогий с неподвижно смонтированными стремечковидными или калачевидными петлями на поясных обоймах, использовавшимися как сабельный подвес [Крама-ровский, 2001б, с. 81, табл. 5; Юрченко, 2012, с. 370], аткарские обоймы имели кольца на кронштейнах, рассчитанные на меньший вес колчана, налучья или сумки. Крепление аткар-ских обойм на поясном ремне с помощью припаянных внешних скоб вместо традиционных торцевых прорезей или выступов на сабельных обоймах монгольских поясов также не придавало прочности изделиям, которые могли использоваться только как облегченная гарнитура стрелкового пояса.

Ременная основа поясного набора сохранилась в виде нескольких частей, накладки и наконечник на нем были изготовлены из очень тонкого металла, поэтому полностью окислились, а пряжка распалась на фрагменты. Плохая сохранность этих предметов (инв. № НВСП 34501) заставила обратиться к материалам отчета, где эти находки были зафиксированы в лучшем состоянии [Африканов, 1990а, рис. 29–37]. В основе пояса был прошитый по краям трехслойный кожаный ремень шириной 2,5 см (рис. 5,1,2,11). На одном конце ремня была закреплена составная бронзовая пряжка с овальными рамкой и приемником, изготовленными из кусков плоского дрота. Язычок пряжки и фиксатор ремня были сделаны из такого же дрота (рис. 5,7,8). На другом конце ремня имелся тонкий бронзовый наконечник, от которого через равные промежутки были различимы парные заклепки, крепившие к ремню 13 тонких бронзовых накладок, сохранившихся мелкими фрагментами. Автором работы предлагается графическая реконструкция пояса из погребения 26 Аткарского могильника (рис. 5,10).

Форма 13 накладок прослеживалась по отпечаткам окислов на ремне, близким по конфигурации бляшкам «сердцевидной», «округло-треугольной» формы и штампованным накладкам в виде «трехлепестковых пальметт с каплевидными выступами между листьями», известным в составе мордовских поясов [Материалы по истории мордвы, 1952, с. 213, табл. XXIX, 5,11 , с. 214, табл. XXX, 9,10 , с. 216, табл. XXXII, 3,7 ; Козлов, 2022б, с. 16–18, рис. 2, 1–10 ; Козлов, 2023а, с. 307, рис. 3, 13 ]. Об орнаменте на накладках в виде 2 пятилепестковых розеток можно судить по прорисовке участника экспедиции В.В. Филипченко, который сделал свою реконструкцию пояса из погребения 26 [Африканов, 1990а, рис. 37] (рис. 6, 9 ).

Ременной наконечник был крайне плохой сохранности, поэтому изображение дракона на его лицевой стороне читается главным образом на основании приложенных к отчету прорисовок Ю.А. Африканова и В.В. Филипченко (рис. 5,1–9, 6,11). Изучение сохранившихся в отчете набросков позволяет соотнести их с публикациями 2 серебряных наконечников из Западной Сибири [Юрченко, 2012, с. 368–372, рис. 34] (рис. 6,10) и Поднепровья [Альбом XII археологического съезда, 1903, с. 6, рис. 7,3] (рис. 6,12), на которых проступали очертания повернутых головой влево изогнутых «водных» драконов с раздвоенными «рыбьими» хвостами. Особенность аткарского наконечника – его явно подражательный характер, когда в результате кустарного копирования оригинального изображения был получен зеркальный оттиск дракона с рыбьим хвостом. Таким образом, в результате тиснения на готовом концевике ремня дракон, который должен быть повернут головой в ту же сторону, как и на оригинале, оказался перевернутым брюхом вверх (рис. 5,9,10, 6,11). Эта особенность аткарского пояса, наряду с низким качеством работы и общедоступностью мате- риала изготовления, ставит под сомнение ранговый характер и военно-управленческую «гвардейскую» атрибуцию, нередко приписываемую поздним золотоордынским поясам с изображениями драконов.

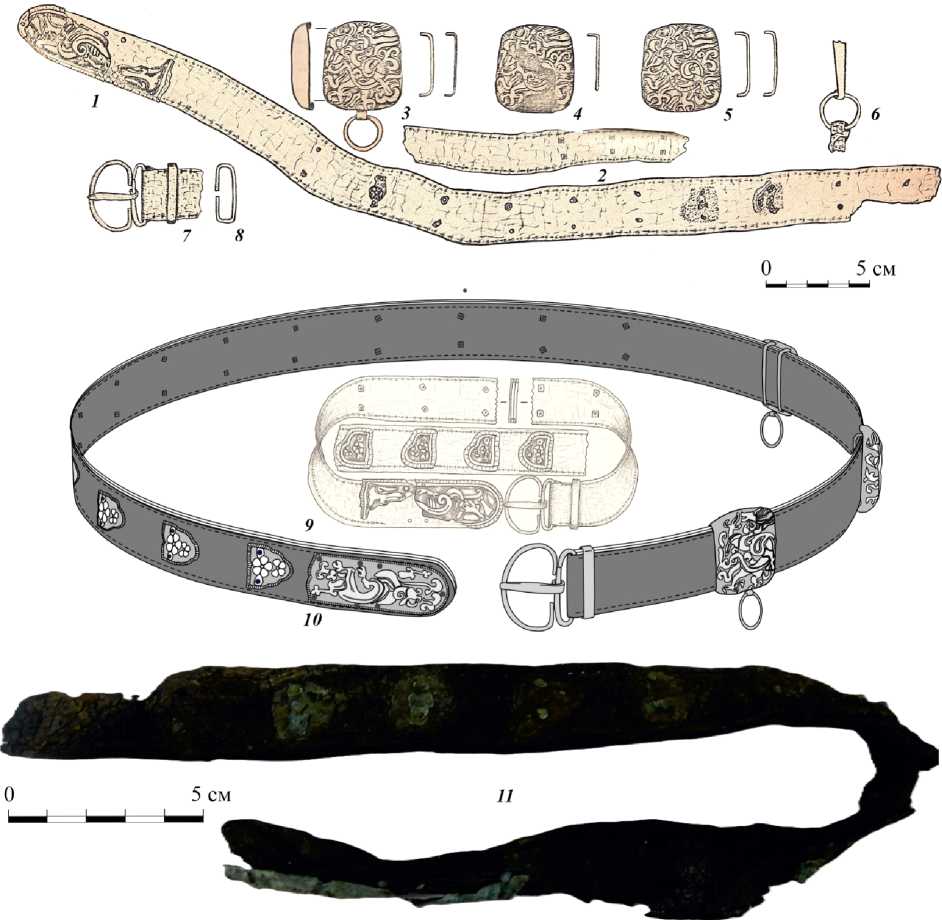

Погребение 36 (рис. 1, 7 , 7, 1–16 , 8, 1,8 ) [Ляхов, 1997б]. В районе левого предплечья мужского костяка были зафиксированы элементы поясного набора: фрагментированный кожаный ремень шириной 2 см, пряжка, наконечник, 3 фиксатора, 8 шестилепестковых накладок и 3 четырехлепестковые обоймы [Ляхов, 1997б, с. 87–93]. Поясная пряжка набора (инв. № СМК 64154/9-11) имела простую конструкцию, состоящую из 2 спаянных овальных колец плоского бронзового дрота, аналогичную пряжке из погребения 26 Аткарского могильника. Подобные пряжки, очевидно, являются разновидностью пряжек типа IБII [Федоров-Давыдов, 1966, с. 44, рис. 7] (рис. 7, 1 ). Наконечник, прорисовка и описание которого опубликованы автором раскопок, также как концевик ремня из погребения 26, выполнен в технике тиснения по бронзовому листу (рис. 7, 16 ). Пропорции и стилистика изображения дракона на изделии близки к передаче дракона на находке из Саратовского Поволжья, датируемой концом XIII – началом XIV в. [Исаков и др., 2014, с. 241, рис. 2, 1 ] (рис. 7, 21 ). Кроме того, композицию изделия можно реконструировать по 2 наконечникам поясных наборов из ст. Новоберезанской [Юрченко, 2012, с. 359, ил. 20] (рис. 7, 19 ) и Сар-лейского могильника [Козлов, 2022б, с. 16, ил. 2, 2 ] (рис. 7, 20 ), на которых изображен «ползущий» дракон, ориентированный головой влево от смотрящего. Таким образом, автором предлагается реконструкция декора ременных наконечников с «ползущим» драконом на основе сохранившихся изображений на находках из Саратовского Поволжья, ст. Новоберезан-ской и Сарлейского могильника (рис. 7, 17 ). Предположительно «ползущий» дракон, ориентированный головой влево, мог послужить основой для зеркального изображения дракона на Аткарском наконечнике, где он уже повернут головой вправо (рис. 7, 16 ).

Шестилепестковые накладки (инв. № СМК 64154/1-8) были изготовлены из бронзового листа и крепились к ремню одной железной заклепкой (рис. 7,8–15, 8,6). Исполь- зование подобных розеток в качестве блях поясного набора известно в кочевническом комплексе XIII–XIV вв. у пос. Комсомольский VI [Пшеничнюк, 1984, с. 72, рис. 8,2] (рис. 8,12) и в мордовских погребениях золотоордынского времени из Муранского, Барбашинского и Черемисского могильников [Козлов, 2023б, с. 45, рис. 4,1, с. 47, рис. 6,1–3] (рис. 8,9). Подобные накладкам нашивки найдены на Би-лярском городище в слое XII – начала XIII в. и в составе Бутаевского клада середины – второй половины XIII века. Позднее розетки из цветных металлов были распространены в Золотой Орде в качестве нашивного украшения подола одежды и конской упряжи [Руденко, 2015, с. 284–286, ил. 391, 393, 398] (рис. 8,7,10,11). Некоторые шестилепестковые бляшки были украшениями головного убора [Каримова, 2013, с. 180, рис. 6,11] (рис. 8,8). Серийное изготовление подобных накладок и нашивок в Верхнем Просурье и Нижнем Поволжье подтверждается находками бронзовых матриц с Никольского селища [Винничек В.А., Винничек К.М., 2023, с. 11, рис. 3,4,5] (рис. 8,13,14) и Увекского городища [Кубанкин, Ситдиков, 2024, с. 209, ил. 14,17] (рис. 8,15,16).

Четырехлепестковые поясные обоймы (инв. № СМК 66159/1-3) имели форму блях конского оголовья, скрепляющих его перекрещивающиеся ремни. Наиболее ранние оголовья с 4 перекрещивающимися ремнями датируются на Руси IX в. [Кирпичников, 1973, с. 42–57, рис. 8–12]. На Болгарском городище была найдена литая матрица в виде четырехлепестковой розетки с рельефным растительным узором, датированная X–XIII вв., служившая для производства крупных экземпляров блях оголовий [Баранов и др., 2016б, с. 174]. В погребальных кочевнических комплексах XIII–XIV вв. известны различные четырехлепестковые бляхи, использовавшиеся как в конских оголовьях, так и в поясных наборах. Близкими аналогиями аткарских обойм являются бляхи конского оголовья из Тянь-Шаня [Акматов, 2017, с. 200, рис. 3,1] (рис. 8,2), накладки поясного набора из Западного Казахстана [Бисембаев, Ахатов, 2019, с. 62–69, рис. 2,13, 3,1] (рис. 8,3,4), а также обоймы с изображениями личи (китайской сливы) из пояса, найденного у с. Мариенталь Саратовс- кой области (рис. 8,5). Последние в деталях повторяют форму, размер и конструкцию крепления аткарских обойм. Коллектив авторов, занимавшихся анализом мариентальского пояса, датировал его серединой XIII – рубежом XIII–XIV вв., что несколько противоречит датировке М.Г. Крамаровского, допускавшего существование подобных поясов до середины XIV в. [Крамаровский, 2001б, с. 65; Исаков и др., 2013, с. 215–217].

Погребение 60 (рис. 1, 9, 9 ,1–3 ) [Ляхов, 1997а; 1999]. Среди инвентаря погребения к гарнитуре поясного набора относятся 2 костяные обоймы (рис. 9, 2,3 ) и 2 половинки костяного наконечника, крепившегося к ремню железными штифтами (рис. 9, 1 ) [Ляхов, 1999, с. 96–97]. Обоймы и наконечник декорированы циркульным орнаментом, выполненным сверлом одного диаметра. Не исключено, что элементами пояса также были железная пряжка и бронзовые штифты, упомянутые в отчете [Ляхов, 1997а, с. 10]. Все предметы были найдены у левой руки погребенного. Есть ли точные аналогии наконечнику, нам неизвестно, однако близкие по размеру и типу крепления трапециевидные поясные накладки из кости были найдены в Болгаре [Пальцева, 2022, с. 226, рис. 5, 7,8 ] (рис. 9, 9 ), а фрагмент костяной пластины с аналогично обработанными треугольными зарубками краями происходит из коллекции ГМТР № 5427 [Руденко, 2005, с. 80, рис. 4, 100 ] (рис. 9, 10 ). Близкими аналогиями паре костяных поясных обойм из Аткарского могильника вполне определенно можно считать 2 роговые обоймы второй половины XIII – начала XV в. в виде полых коробочек, украшенных циркульным орнаментом, из собрания Болгарского музея-заповедника [Баранов и др., 2016б, с. 142–143, рис. 172–173] (рис. 9, 10,11 ).

Поскольку материалы Аткарского грунтового могильника пока еще полностью не опубликованы, надо подчеркнуть, что среди 107 погребений, содержавших 112 человеческих костяков, пояса и их отдельные элементы прослеживались в 11 погребениях: пояса с железной гарнитурой часто были расположены на тазе и бедрах (рис. 1, 1,2,5,6,8 ), с бронзовой и костяной (роговой) гарнитурой – разложены у левой руки погребенного (рис. 1, 2–

5,7,9 ). Железные пряжки вместе с поясными кольцами в погребении 22 были выделены Н.К. Арзютовым (рис. 9, 13–15 ) и Ю.А. Аф-рикановым (рис. 9, 16 ). Очевидно, существовало несколько вариантов использования колец на поясе, один из них представлен в материалах Комаровского могильника [Моржерин, 2013, с. 172, рис. 12, 5 ] (рис. 9, 19 ), другой прослеживается на шелковом поясе с Увекского городища [Кубанкин, Ситдиков, 2024, с. 151, рис. 10, 8 ] (рис. 9, 18 ). Происхождение железных накладок с подвесными кольцами и концевыми заклепками пластин следует связывать с изделиями аскизского круга [Козлов, 2022а]. Фрагменты подобных изделий фиксировались С.Ю. Монаховым в погребении 6 (рис. 9, 23–26 ) и С.В. Ляховым в погребении 58 (рис. 9, 21,22 ), аналогичные железные накладки известны в золотоордынских мордовских могильниках – Муранском [Алихова, 1954, с. 268, рис. 10, 19 ] (рис. 9, 27 ) и Комаровском [Моржерин, 2013, с. 166, рис. 6, 8,16 ] (рис. 9, 28,29 ).

Пояса с бронзовыми пряжками, обоймами и накладками весьма разнообразны по своему происхождению и технологии изготовления, что позволяет проследить как коренные финно-угорские традиции, так и моду, связанную с изготовлением подобных изделий в различных улусах Монгольской империи и городах Золотой Орды. Различные растительные орнаменты представлены на поясах из погребений 6, 15, 26, 36, металлические части которых изготавливались с использованием техники литья или тиснения по тонкому бронзовому листу. Изображения драконов на элементах поясных наборов из погребений 26 и 36, также выполненные тиснением, реконструируются по известным аналогиям и композиционно близки к сюжетам с «трехпалым геральдическим», «водным» и «ползущим» чудовищами на золотоордынских ранговых поясах. Особый интерес представляют сабельные обоймы поясного набора из погребения 11, декорированные изображениями 2 ланей и змея, композиция которых выходит за рамки сюжета «лань под раскидистым деревом», традиционного для парадных монгольских охотничьих поясов, и может быть отнесена к одному из вариантов развития классической фабулы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- район локализации эл ем ентов поя си ого набора в погребении

Рис. 1. Планы погребений Аткарского грунтового могильника (без масштаба):

1 – погребение 36 (по: [Арзютов, 1929, рис. 1]); 2 – погребение 6 (по: [Монахов, 1979, рис. 130]);

3 – погребение 11 (по: [Монахов, 1979, рис. 150]); 4 – погребение 23 (по: [Африканов, 1990а, рис. 16]);

5 – погребение 26 (по: [Африканов, 1990а, рис. 28]); 6 – погребение 30 (по: [Африканов, 1990б, рис. 10]);

7 – погребение 36 (по: [Ляхов, 1996, рис. 64]); 8 – погребение 58 (по: [Ляхов, 1997а, рис. 8]);

9 – погребение 60 (по: [Ляхов, 1997а, рис. 23])

Fig. 1. Schematic drawing of the ground plan of the Atkarskiy burial ground (without scale):

1 – burial 36 (after: [Arzyutov, 1929, fig. 1]); 2 – burial 6 (after: [Monahov, 1979, fig. 130]);

3 – burial 11 (after: [Monahov, 1979, fig. 150]); 4 – burial 23 (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 16]);

5 – burial 26 (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 28]); 6 – burial 30 (after: [Afrikanov, 1990b, fig. 10]);

7 – burial 36 (after: [Lyakhov, 1996, fig. 64]); 8 – burial 58 (after: [Lyakhov, 1997a, fig. 8]);

9 – burial 60 (after: [Lyakhov, 1997a, fig. 23])

Рис. 2. Элементы поясного набора из погребения 15 Аткарского грунтового могильника с аналогиями:

1, 2 – накладки из Аткарского могильника (фото автора, СМК 44086/1, 2); 3 – накладка из Муранского могильника (по: [Алихова, 1954, рис. 17, 36 ]); 4 – накладка из кургана Песковка II (по: [Захаров, Лопан, 2006, рис. 6, 2 ]);

5–7 – подвесные накладки из Аткарского могильника (фото и прорисовка автора, СМК 44087/1, 2);

8 – подвесные накладки с Лаишевского селища (по: [Руденко, 2001, рис. 34, 11 ]); 9 – подвесная накладка из Саратовской области (по: [Афоньков, 2013, рис. 1]); 10 – подвесная накладка с Никольского селища (по: [Винничек В.А., Винничек К.М., 2023, рис. 7, 17 ]); 11 – накладка из могильника Высокий Борок (по: [Адамов, 2000, рис. 79, 8 ]); 12 – накладка из с. Верхоречье в Крыму (по: [Масюта, Лесная, 2020, рис. 2]); 13 – накладка из Болгара (по: [Баранов и др., 2016а, с. 52, рис. 3, 1 ]); 14 – накладка из Волгоградской области (по: [Исаков и др., 2014, рис. 2])

-

Fig. 2. Elements of a belt set from burial 15 of the Atkarskiy burial ground with analogies:

-

1, 2 – overlays from the Atkarskiy burial ground (photo by the author, СMK 44086/1, 2);

3 – overlay from the Muransky burial ground (after: [Alikhova, 1954, fig. 17, 36 ]);

4 – overlay from the Peskovka II kurgan (after: [Zakharov, Lopan, 2006, fig. 6, 2 ]);

5–7 – hanging linings from the Atkarskiy burial ground (photo and drawing by the author, СМК 44087/1, 2);

8 – hanging linings from the Laishevsky settlement (after: [Rudenko, 2001, fig. 34, 11 ]); 9 – hanging lining from the Saratov region (after: [Afonkov, 2013, fig. 1]); 10 – hanging lining from the Nikolskoe settlement (after: [Vinnichek V.A., Vinnichek K.M., 2023, fig. 7, 17 ]); 11 – overlay from the Vysoky Borok burial ground (after: [Adamov, 2000, fig. 79, 8 ]); 12 – overlay from the Verkhorechye village in the Crimea

(after: [Masyuta, Lesnaya, 2020, fig. 2]); 13 – overlay from the Bolgar (after: [Baranov et al., 2016a, p. 52, fig. 3, 1 ]);

14 – overlay from the Volgograd region (after: [Isakov et al., 2014, fig. 2])

Рис. 3. Бронзовый поясной набор из погребения 6 Аткарского могильника с аналогиями:

-

1 – поясной набор из Аткарского краеведческого музея (фото автора); 2 – схематичная прорисовка элементов Аткарского поясного набора (прорисовка автора); 3 – пряжка из погребения 407 Крюковско-Кужновского могильника (по: [Материалы по истории мордвы ... , 1952, табл. XXXI, 10 ]); 4 – пряжка из погребения 229 Крюковско-Кужновского могильника (по: [Материалы по истории мордвы ... , 1952, табл. XXIX, 1 ]);

5 – пряжка из Муранского могильника (по: [Алихова, 1954, рис. 10, 14 ]); 6 – пряжка из погребения 9 Гагинского могильника (по: [Козлов, 2022б, рис. 2, 3 ]); 7 – пряжка из погребения 16 Гагинского могильника (по: [Козлов, 2022б, рис. 2 ,4 ]); 8 – пряжка из погребений 18–19 Сарлейского могильника (по: [Козлов, 2022б, рис. 2, 1 ]); 9 – пластина с Хмелевского I селища (фото автора, СМК 75361/2)

-

Fig. 3. Bronze belt set from burial 6 of the Atkarskiy burial ground with analogies:

-

1 – belt set from the Atkarsk Museum of Local History (photo by the author); 2 – schematic drawing of the elements of the Atkarsk belt set (drawing by the author); 3 – buckle from burial 407 of the Kryukov-Kuzhnov burial ground (after: [Materials on the history of the Mordvins ... , 1952, tab. XXXI, 10 ]); 4 – buckle from burial 229 of the Kryukov-Kuzhnov burial ground (after: [Materials on the History of the Mordvins ... , 1952, tab. XXIX, 1 ]);

5 – buckle from the Muransky burial ground (after: [Alikhova, 1954, fig. 10, 14 ]); 6 – buckle from burial 9

of the Gaginsky burial ground (after: [Kozlov, 2022b, fig. 2, 3 ]); 7 – buckle from burial 16 of the Gaginsky burial ground (after: [Kozlov, 2022b, fig. 2, 4 ]); 8 – buckle from burials 18-19 of the Sarley burial ground

(after: [Kozlov, 2022b, fig. 2, 1 ]); 9 – plate from the Khmelevsky I settlement (photo by the author, СМК 75361/2)

Рис. 4. Поясные обоймы из погребения 11 Аткарского грунтового могильника с аналогиями:

1 – авторская реконструкция декора на основе изображений на обоймах СМК 40410, 40411;

-

2 – СМК 40411, анфас и профиль (фото автора); 3 – СМК 40411, ремень (фото автора); 4 – СМК 40410, анфас и оборот (фото автора); 5 – накладка Халчаянского погребения (по: [Пугаченкова, 1967, рис. 3, 4 ]);

6 – обойма из могильника Проспихинская Шивера IV (по: [Сенотрусова и др., 2015, рис. 1, 4 ]);

-

7 – обойма из Гашун-Уста (по: [Юрченко, 2012, рис. 36]); 8 – обойма из Таш-Башат (по: [Крамаровский, 2001б, рис. 2]);

-

9, 14 – обоймы из коллекции Нессера Д. Халили (по: [Khalili Collections, 2020а, б]); 10 – матрица из Старого Орхея (по: [Бырня, Рябой, 1989, рис. 1, 20 ]); 11 – матрица из Нижней Добринки (по: [Гарустович и др., 1998, табл. X, 15 ]);

-

12, 13 – обоймы из Барбашинского могильника (по: [Барбашинский могильник, 2018])

Fig. 4. Belt clips from burial 11 of the Atkarskiy burial ground with analogies:

-

1 – author’s reconstruction of the decor based on images on the clips of СМК 40410, 40411;

2 – СМК 40411, full face and profile (photo by the author); 3 – СМК 40411, belt (photo by the author); 4 – СМК 40410, full face and turnover (photo by the author); 5 – lining of the Khalchayan burial (after: [Pugachenkova, 1967, fig. 3, 4 ]);

6 – clip from the burial ground of Prospikhinskaya Shivera IV (after: [Senotrusova et al., 2015, fig. 1, 4 ]);

7 – clip from Gashun-Usta (after: [Yurchenko, 2012, fig. 36]); 8 – clip from Tash-Bashat (after: [Kramarovsky, 2001b, fig. 2]);

-

9, 14 – clips from the collection of Nesser D. Khalili (after: [Khalili Collections, 2020а, b]; 10 – matrix from the Staryy Orhei (after: [Byrnya, Ryaboy, 1989, fig. 1, 20 ]); 11 – matrix from the Lower Dobrinka (after: [Garustovich et al., 1998, tab. X, 15 ]);

-

12 , 13 – clips from the Barbashinsky burial ground (after: [Barbashinsky burial ground, 2018])

Рис. 5. Поясной набор из погребения 26 Аткарского могильника:

1–8 – прорисовка элементов поясного набора (по: [Африканов, 1990а, рис. 29]);

9 – реконструкция поясного набора В.В. Филипченко (по: [Африканов, 1990а, рис. 37]);

10 – авторская реконструкция поясного набора на основе материалов научного отчета;

11 – НВСП 34501, кожаный ремень с фрагментом наконечника и следами утраченных накладок (фото автора)

Fig. 5. Belt set from burial 26 of the Atkarskiy burial ground:

1–8 – drawing of the belt set details (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 29]);

9 – reconstruction of the belt set by V.V. Filipchenko (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 37]);

-

10 – the author’s reconstruction of the belt set based on the materials of the scientific report;

-

11 – НВСП 34501, a leather belt with a fragment of the tip and traces of lost overlays (photo by the author)

Рис. 6. Обоймы и наконечник ремня из погребения 26 Аткарского могильника с аналогиями:

1 – авторская реконструкция декора на основе изображений на обоймах СМК 59259, 59260;

2 – СМК 59259, анфас (фото автора); 3 – СМК 59260, анфас, оборот, профиль (фото автора);

4 – ст. Новоберезанская (по: [Юрченко, 2012, ил. 20]); 5 – с. Ново-Подкряж (по: [Шалобудов, Кудрявцева, 1980, рис. 1]);

6 – Красноярское городище (по: [Юрченко, 2012, ил. 35]); 7 – обойма из Западной Сибири (по: [Юрченко, 2012, ил. 35]);

8 – обойма из с. Карга (по: [Альбом XII Археологического съезда, 1903, рис. 7, 4,5 ]); 9 – авторская реконструкция декора наконечника на основе прорисовки фрагмента и аналогий из Западной Сибири и с. Карга;

10 – наконечник из Западной Сибири (по: [Юрченко, 2012, ил. 34]); 11 – прорисовка наконечника В.В. Филипченко (по: [Африканов, 1990а, рис. 37]); 12 – наконечник из с. Карга

(по: [Альбом XII Археологического съезда, 1903, рис. 7, 3 ])

Fig. 6. Clips and the tip of the belt from burial 26 of the Atkarskiy burial ground with analogies:

-

1 – the author’s reconstruction of the decor based on images on the clips of СМК 59259, 59260;

-

2 – СМК 59259, full face (photo by the author); 3 – СМК 59260, full face, turnover, profile (photo by the author);

4 – Novoberezanskaya stanitsa (after: [Yurchenko, 2012, fig. 20]); 5 – Novo-Podkryazh village

(after: [Shalobudov, Kudryavtseva, 1980, fig. 1]); 6 – Krasnoyarsk hillfort (after: [Yurchenko, 2012, fig. 35]);

7 – clip from Western Siberia (after: [Yurchenko, 2012, fig. 35]); 8 – clip from the Karga village

(after: [Album of the XII Archaeological Congress, 1903, fig. 7, 4,5 ]); 9 – author’s reconstruction of the decoration of the tip based on drawings of a fragment and analogies from Western Siberia and Karga village; 10 – tip from Western Siberia (after: [Yurchenko, 2012, fig. 34]); 11 – drawing of the tip by V.V. Filipchenko (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 37]);

12 – tip from Karga village (after: [Album of the XII Archaeological Congress, 1903, fig. 7, 3 ])

5 см

®S)W®)®i®®iW

8 9 ID 11 12 13 14 15

О 5 см

Рис. 7. Элементы поясного набора из погребения 36 Аткарского могильника с аналогиями:

1–16 – поясной набор (по: [Ляхов, 1997б, рис. 4]; СМК 64154/1–11, СМК 66159/1–3);

17 – авторская реконструкция декора ременных наконечников с «ползущим» драконом на основе аналогий (№ 19–21);

18 – авторская реконструкция поясного набора; 19 – наконечник из ст. Новоберезанской (по: [Юрченко, 2012, ил. 20]); 20 – наконечник из погребения 12 кургана 1 Сарлейского могильника (по: [Козлов, 2022б, ил. 2, 2 ]);

21 – наконечник из Саратовского Поволжья (по: [Исаков и др., 2014, рис. 2, 1 ])

Fig. 7. Elements of the belt set from burial 36 of the Atkarskiy burial ground with analogies:

1–16 – belt set (after: [Lyakhov, 1997b, fig. 4]; СМК 64154/1–11, СМК 66159/1–3);

17 – author’s reconstruction of the decoration of belt tips with a “crawling” dragon based on analogies (no. 19-21);

18 – author’s reconstruction of the belt set; 19 – tip from Novoberezanskaya stanitsa (after: [Yurchenko, 2012, fig. 20]);

20 – tip from burial 12 of kurgan 1 of the Sarley burial ground (after: [Kozlov, 2022b, fig. 2, 2 ]);

21 – tip from the Saratov Volga region (after: [Isakov et al., 2014, fig. 2, 1 ])

Рис. 8. Элементы поясного набора из погребения 36 Аткарского могильника (СМК 66159/1, СМК 64154/5) с аналогиями:

1 – СМК 66159/1 (фото автора); 2 – накладка из могильника Боз-Адыр (по: [Акматов, 2017, рис. 3, 1 ]);

3, 4 – фото и прорисовка накладки из могильника Уркач I (по: [Бисембаев, Ахатов, 2019, рис. 2, 13 , 3, 1 ]);

5 – обойма из Мариенталя (по: [Исаков и др., 2013, рис. 1]); 6 – СМК 64154/5 (фото автора);

7, 11 – нашивки с Билярского городища (по: [Руденко, 2015, ил. 392]);

8 – бляшка из могильника Ишкулово-II (по: [Каримова, 2013, рис. 6, 11 ]);

9 – накладка из могильника у с. Черемис (по: [Козлов, 2023б, рис. 2 ,4 ]); 10 – накладка из Бутаевского клада (по: [Руденко, 2015, ил. 393]); 12 – накладки из могильника Комсомольский VI (по: [Пшеничнюк, 1984, рис. 8, 2 ]);

13, 14 – матрицы с Никольского селища (по: [Винничек В. А., Винничек К. М., 2023, рис. 3, 4,5 ]);

15, 16 – фото и прорисовка матрицы с Увекского городища (по: [Кубанкин, Ситдиков, 2024, ил. 14, 17 ])

Fig. 8. Elements of the belt set from burial 36 of the Atkarskiy burial ground (СМК 66159/1, СМК 64154/5) with analogies:

1 – СМК 66159/1 (photo by the author); 2 – overlay from the Boz-Adyr burial ground (after: [Akmatov, 2017, fig. 3, 1 ]);

-

3, 4 – photo and drawing of the overlay from the Urkach I burial ground (after: [Bisembaev, Akhatov, 2019, fig. 2, 13 , 3, 1 ]);

5 – Marienthal clip (after: [Isakov et al., 2013, fig. 1]); 6 – СМК 64154/5 (photo by the author);

-

7, 11 – patches from the Bilyar hillfort (after: [Rudenko, 2015, fig. 392]); 8 – plaque from the Ishkulovo-II burial ground (after: [Karimova, 2013, fig. 6, 11 ]); 9 – overlay from the burial ground near Cheremis (after: [Kozlov, 2023b, fig. 2, 4 ]);

-

10 – overlay from the Butaevsky treasure (after: [Rudenko, 2015, fig. 393]); 12 – overlays from the Komsomolsky VI burial ground (after: [Pshenichnyuk, 1984, fig. 8, 2 ]); 13, 14 – matrices from the Nikolskoe settlement

(after: [Vinnichek V.A., Vinnichek K.M., 2023, fig. 3, 4,5 ]); 15, 16 – photos and drawing of the matrix from the Uvek hillfort (after: [Kubankin, Sitdikov, 2024, fig. 14, 17 ])

Рис. 9. Элементы поясных наборов Аткарского могильника с аналогиями:

1 – наконечник из погребения 60 (по: [Ляхов, 1999, рис. 2, 14,15 ]); 2, 3 – обоймы из погребения 60 (по: [Ляхов, 1999, рис. 2, 12,13 ]); 4 – прорисовка обоймы из погребения 23 (по: [Африканов, 1990a, рис. 17, 4 ]); 5 – обойма из погребения 23 (НВСП 34494, фото автора); 6 – обойма с Болгарского городища (по: [Пальцева, 2022, рис. 4, 4 ]); 7 – обойма с Увекского городища (по: [Недашковский, Моржерин, 2000, рис. 3, 14 ]); 8 – накладки с Болгарского городища (по: [Пальцева, 2022, рис. 5, 7,8 ]); 9 – костяная пластина из коллекции ГОМТР № 5427 (по: [Руденко, 2005, рис. 4, 100 ]); 10, 11 – обоймы с Болгарского городища (по: [Баранов и др., 2016б, рис. 172, 173]); 12 – обойма с Азакского городища (по: [Масловский, 2006, рис. 13, 3 ]); 13–15 – пряжка и поясные кольца из погребения 22, раскопки Н.К. Арзютова (прорисовка автора); 16 – поясное кольцо из погребения 22, раскопки Ю.А. Африканова (по: [Африканов, 1990a, рис. 6, 31 ); 17, 18 – элементы поясного набора с Увекского городища (по: [Кубанкин, Ситдиков, 2024, рис. 10, 8 ]); 19 – поясные кольца из погребения 27 Комаровского могильника (по: [Моржерин, 2013, рис. 12, 5 ]); 20–22 – пряжка и накладки из погребения 58 (по: [Ляхов, 1997а, рис. 6, 2,3,7 ]); 23–26 – железные накладки из погребения 6 (по: [Монахов, 1979, рис. 135, 14 ]);

27 – накладка из погребения 10 Муранского могильника (по: [Алихова,1954, рис. 10, 19 ]);

28, 29 – накладки из погребения 11 Комаровского могильника (по: [Моржерин, 2013, рис. 6, 8,16 ])

Fig. 9. Elements of the belt sets from the Atkarskiy burial ground with analogies:

1 – tip from burial 60 (after: [Lyakhov, 1999, fig. 2, 14,15 ]); 2, 3 – clips from burial 60 (after: [Lyakhov, 1999, fig. 2, 12,13 ]); 4 – drawing clips from burial 23 (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 17, 4 ]);

5 – clip from burial 23 (НВСП 34494, photo by the author); 6 – clip from the Bulgarian hillfort (after: [Paltseva, 2022, fig. 4, 4 ]); 7 – clip from the Uveksky hillfort (after: [Nedashkovsky, Morzherin, 2000, fig. 3, 14 ]); 8 – overlay from the Bulgarian hillfort (after: [Paltseva, 2022, fig. 5, 7,8 ]); 9 – bone plate from the ГОМТР collection no. 5427 (after: [Rudenko, 2005, fig. 4, 100 ]); 10, 11 – clips from the Bulgarian hillfort (after: [Baranov et al., 2016b, fig. 172, 173]);

12 – clip from the Azak hillfort (after: [Maslovsky, 2006, fig. 13, 3 ]); 13–15 – buckle and belt rings from burial 22, excavated by N.K. Arzyutov [author’s drawing]; 16 – belt ring from burial 22, excavated by Yu.A. Afrikanov (after: [Afrikanov, 1990а, fig. 6, 31 ]); 17, 18 – belt set elements from the Uvek hillfort (after: [Kubankin and Sitdikov, 2024, fig. 10, 8 ]); 19 – belt rings from burial 27 of the Komarovsky burial ground (after: [Morzherin, 2013, fig. 12, 5 ]); 20–22 – buckle and overlay from burial 58 (after: [Lyakhov, 1997a, fig. 6, 2,3,7 ]); 23–26 – iron overlays from burial 6 (after: [Monakhov, 1979, fig. 135, 14 ]); 27 – overlay from burial 10 of the Muransky burial ground (after: [Alikhova, 1954, fig. 10, 19 ]);

28, 29 – overlay from burial 11 of the Komarovsky burial ground (after: [Morzherin, 2013, fig. 6, 8,16 ])