Пойменно-русловые комплексы и многолетние ряды мониторинга русловых и пойменных процессов реки Керженец

Автор: Кораблева О.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Год экологии и особо охраняемых природных территорий в России

Статья в выпуске: 3 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены аккумулятивные и цокольные типы пойменно-русловых комплексов реки Керженец, даётся краткая характеристика динамики стадий развития пойменных зон, описаны методики исследований русловых и пойменных процессов, даны результаты многолетних мониторинговых наблюдений за уровневым режимом вод, размывами берегов, за отложением аллювиального наноса на пробных площадках реки Керженец.

Пойменно-русловые комплексы, река керженец, многолетние ряды, динамика половодья, размывы берегов, аккумуляция аллювия

Короткий адрес: https://sciup.org/148313560

IDR: 148313560 | УДК: 551.435.1

Текст научной статьи Пойменно-русловые комплексы и многолетние ряды мониторинга русловых и пойменных процессов реки Керженец

Исследования пойменно-русловых комплексов, динамики русловых и пойменных процессов были проведены на одной из средних рек центра Русской равнины – р. Керженец, являющейся левым притоком реки Волги (Кораблева, Чернов, 2012; Efimova , Korabliova, Lomova, 2016). Протяженность этой реки около 300 км, ширина русла в среднем составляет 60-80 м. В среднем течении по оси русла проходит западная граница государственного природного биосферного заповедника «Керженский. Исследование русловых и пойменных процессов для Керженского заповедника является актуальной темой, т.к. в результате деформаций русла изменяется заповедная площадь, происходят активные сукцессионные процессы на пойме. На правобережной не заповедной стороне увеличивается рекреационная нагрузка за счет неорганизованных туристических стоянок, порождающих вытаптывание травяного яруса, угнетение и гибель других ярусов леса, нарушение почвы и развитие эрозионных процессов, выжигание и вырубку, замусоренность. Все это влияет на левобережную заповедную территорию, ухудшает экологическое состояние и эстетическую привлекательность реки.

Изучение пойменно-русловых комплексов основывалось на комплексных физико-географических исследованиях на профильных линиях и в отдельных точках; на анализе картографических разновременных материалов и дешифрировании космических снимков. Для изучения пойменных и русловых процессов были организованы мониторинговые наблюдения: за размывами берегов, за аккумуляцией наносов на пойме, за уровнем поверхностных вод.

В целом речная долина Керженца сформирована в водно-ледниковых флювиогляциальных и перигляциальных отложениях, поэтому русла, пойма и склоны террас сложены преимущественно песчаными и супесчаными отложениями. Отмечены в русле и пойме локальные выходы коренных пермских отложений, представленных глинами, мергелями (Фридман, Кораблева, 2001).

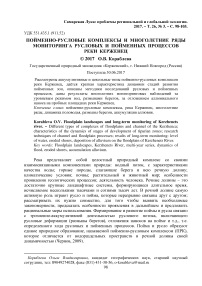

В результате исследований выявились 2 типа ПРК (рис. 1), характеризующиеся разным литологическим составом, слагающим берега и дно реки, морфологическим обликом, различными сочетаниями природно-территориальных комплексов (Кораблева, Чернов, 2012). Аккумулятивный ПРК образуется в рыхлых песчаных, супесчаных породах, где проявляется свободное развитие русловых деформаций (эрозионных процессов), в результате которых образуется меандрирующее русло с двусторонней поймой. Этот тип ПРК на р. Керженец занимает наибольшую площадь. Менее распространены цокольные ПРК. Они образовались в трудноразмываемых породах, в данном случае это моренные и коренные пермские отложения, представленные глинами и мергелями. Выходы этих пород приводит к ограничениям развития русловых деформаций и эрозии, русло в основном прямолинейное, а пойма односторонняя.

Аккумулятивный ПРК представлен полной динамикой стадий развития от прирусловой отмели и молодой поймы к зрелой пойме и надпойменной террасе.

Прирусловая отмель – песчаный аллювий, формирующийся по мере аккумуляции песчаных отложений вдоль русла у выпуклых берегов излучин. Отмель постепенно превращается в пойму с появлением пионерной растительности (белокопытника и ивы). По мере взросления пойменных участков происходит формирование ивовых и сосновых лесов.

Дальше от русла происходит постепенное усложнение комплексов и формируется зрелая пойма, она возвышена над руслом Керженца в среднем на 3 метра. Исходя из ландшафтных характеристик, зрелая пойма условно разделена на три зоны: прирусловую, центральную, притеррасную. Они затапливаются в отличие от молодой поймы не ежегодно, только в наиболее полноводные годы. В прирусловой пойме, в отличие от молодой, дифференцируются почвенные горизонты и формируются пойменные слоистые песчаные почвы, на которых сначала произрастают преимущественно сосновые леса. Центральная часть поймы представлена выположенными гривами, характеризуется более устойчивым водным режимом, с высотой относительно русла 3,5 м. Здесь чаще всего формируются более тяжелые по механическому составу почвы, чаще легкосуглинистые, растительность в основном представлена хвойно-широколиственными лесами в различных соотношениях с сосной, липой, елью, дубом и березой. Притеррасная зона поймы расположена на значительном удалении от русла, здесь практически не происходит пойменной аккумуляции, эта зона поймы лежит ниже остальных участков поймы; высота над урезом в среднем 2,5-3,0 м, режим вод часто застойный. Эта часть поймы содержит более древние староречья; на оторфованных почвах произрастают осиновые, еловые с липой, березовые с черной ольхой преимущественно влажнотравные или сфагновые леса.

Цокольные ПРК имеет некоторые различия. Здесь, практически, отсутствует прирусловая отмель и молодая пойма, а зрелая пойма имеет более богатую суглинистую почву, подстилаемую коренными отложениями, в растительности больше видового разнообразия и обилия. Практически на всех участках поймы отмечено произрастание осины.

Наиболее динамичными являются аккумулятивные ПРК, где русло меандрирует, и достаточно активно проявляются русловые и пойменные процессы. Для изучения динамики русла и поймы в данном типе ПРК на территории Керженского заповедника организован мониторинг, который включает слежение за уровнем вод в течении всего года, за размывами берегов, аккумуляцией аллювия на пробных площадях (рис. 2). В результате длительных мониторинговых наблюдений были созданы многолетние ряды, которые раскрывают картину прохождения половодья на реке Керженец, особенности проявления русловых (наблюдения за размывами берегов) и пойменных процессов (наблюдения за аккумуляцией наносов).

Многолетний ряд наблюдений за уровнем вод в реке Керженец осуществляется с 1997 г. (Баянов, Кораблева, 2014), который определяется по размеченной свае моста в пос. Рустай, где располагается полевая база Керженского заповедника. Абсолютная высота нулевой отметки на уровнемере соответствует 80,82 м БС. В результате этих наблюдений определяются многие гидрологические показатели: начало, окончание и пик половодья по уровню и продолжительности (табл. 1). Анализ этих сведений позволяет сделать заключение о продолжительности затопления (поёмности) разных уровней поймы. На р. Керженец в среднем течении удалось выделить три уровня поймы: низкая пойма с высотой над меженным урезом до 1,5 м, что соответствует самому минимальному уровню полых вод, поёмность (длительность затопления) в данном случае в среднем составляет 30 дней (по полноводным годам она достигает 60 дней, а в неполноводные годы – 2 дня). Обеспеченность затопления низкой поймы в среднем составляет 100%, т.е. она затапливается ежегодно. Затем выделяется обширная средняя пойма с высотой от 1,5 до 3,5 м с поёмностью от 20 до 8 дней; обеспеченность составляет 60%, в среднем она затапливается 6 раз в 10 лет. Высокая пойма, высота которой от 3,5 до 4,5 м, имеет поёмность 8 дней и меньше, обеспеченность затопления – 20% (2 раза в 10 лет). На пойме встречаются останцы надпойменной террасы, которые за 20-летний период наблюдений не затапливались.

Большая площадь поймы приходится на средний пойменный уровень, который подвержен частому затоплению, за исключением некоторых неполноводных лет, какими были 2007, 2010, 2014 гг.

Рис. 1. Река Керженец с типами пойменно-русловых комплексов:

1 – аккумулятивные ПРК,

2 – цокольные ПРК.

Рис. 2. Участок реки Керженец у полевой базы Керженского заповедника (пос. Рустай) с пробными площадями: ПП1, ПП2, ПП3 – пробные площади по мониторингу за размывами берегов на излучинах реки Керженец; ППП1, ППП2, ППП3, ППП4, ППП5, ППП6 – пойменные пробные площади на опорном профиле по мониторингу за аккумуляцией аллювия.

Таблица 1. Динамика половодий и уровня полых вод р. Керженец в районе п. Рустай

|

Год |

Уровень вод, см (отн. выс.) |

Продолжительность, дни |

||||

|

начало |

пик |

окончание |

общая |

подъём |

спад |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1997 |

61 |

204 |

66 |

43 |

25 |

18 |

|

1998 |

93 |

345 |

58 |

35 |

11 |

24 |

|

1999 |

86 |

367 |

102 |

30 |

12 |

18 |

|

2000 |

93 |

214 |

60 |

33 |

16 |

17 |

|

2001 |

90 |

410 |

65 |

41 |

17 |

24 |

|

2002 |

67 |

305 |

29 |

40 |

13 |

27 |

|

2003 |

113 |

240 |

29 |

53 |

12 |

41 |

|

2004 |

85 |

200 |

65 |

47 |

31 |

16 |

|

2005 |

61 |

438 |

66 |

43 |

25 |

18 |

|

2006 |

67 |

212 |

67 |

35 |

21 |

14 |

|

2007 |

98 |

175 |

45 |

55 |

19 |

36 |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

2008 |

75 |

230 |

23 |

55 |

29 |

26 |

|

2009 |

52 |

211 |

31 |

50 |

34 |

16 |

|

2010 |

49 |

151 |

15 |

46 |

7 |

39 |

|

2011 |

62 |

315 |

16 |

40 |

18 |

22 |

|

2012 |

62 |

443 |

22 |

45 |

13 |

32 |

|

2013 |

94 |

396 |

57 |

47 |

22 |

25 |

|

2014 |

39 |

130 |

14 |

64 |

18 |

46 |

|

2015 |

30 |

254 |

47 |

44 |

19 |

25 |

|

2016 |

83 |

380 |

25 |

51 |

23 |

28 |

|

2017 |

37 |

278 |

54 |

48 |

17 |

31 |

|

Среднее |

71 |

281 |

46 |

45 |

19 |

26 |

Tаблица 2. Средние размывы берегов на элементах излучин р. Керженец

|

Годы |

Средние размывы берегов крутой излучины |

Средние размывы берегов развитой излучины |

Общие средние размывы на излучинах |

||||||

|

CD CD О № Ц & & m * |

В к 9 В & ^ m g |

ID О О я g к Pt |

CD CD О |

5 S m g |

о |

Рч |

О я о К |

||

|

2001 |

0,00 |

0,76 |

2,78 |

- |

- |

- |

1,97 |

- |

- |

|

2002 |

0,40 |

0,32 |

0,78 |

- |

- |

- |

0,59 |

- |

- |

|

2003 |

0,00 |

0,69 |

0,27 |

0,50 |

0,26 |

0,15 |

0,30 |

0,28 |

0,69 |

|

2004 |

0,34 |

0,69 |

0,46 |

0,00 |

0,27 |

0,85 |

0,50 |

0,32 |

0,17 |

|

2005 |

0,00 |

0,69 |

1,93 |

0,10 |

3,22 |

4,95 |

1,30 |

3,01 |

1,83 |

|

2006 |

0,00 |

0,31 |

0,05 |

0,00 |

0,24 |

0,10 |

0,12 |

0,16 |

0,00 |

|

2007 |

0,00 |

0,09 |

0,09 |

0,00 |

0,20 |

0,00 |

0,06 |

0,12 |

0,05 |

|

2008 |

0,00 |

0,10 |

0,21 |

0,00 |

0,93 |

0,00 |

0,12 |

0,62 |

0,00 |

|

2009 |

0,00 |

0,31 |

0,36 |

0,05 |

0,21 |

0,10 |

0,27 |

0,17 |

0,03 |

|

2010 |

0,00 |

0,10 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,03 |

0,00 |

0,00 |

|

2011 |

0,00 |

0,40 |

2,16 |

0,00 |

2,19 |

0,00 |

1,13 |

1,46 |

0,52 |

|

2012 |

0,00 |

0,98 |

3,49 |

0,40 |

1,93 |

4,17 |

1,70 |

2,17 |

1,55 |

|

2013 |

0,00 |

1,14 |

1,43 |

0,00 |

1,79 |

2,36 |

1,16 |

1,75 |

1,46 |

|

2014 |

0,00 |

0,19 |

0,20 |

0,00 |

0,01 |

0,16 |

0,15 |

0,05 |

0,00 |

|

2015 |

0,00 |

0,16 |

0,08 |

0,00 |

0,78 |

0,28 |

0,09 |

0,60 |

0,02 |

|

2016 |

0,00 |

0,19 |

1,76 |

0,00 |

1,38 |

2,26 |

0,86 |

1,54 |

1,21 |

|

2017 |

0,00 |

0,66 |

0,23 |

0,00 |

0,27 |

0,46 |

0,32 |

0,29 |

0,34 |

|

Итог |

0,04 |

0,46 |

0,96 |

0,07 |

0,91 |

1,06 |

0,63 |

0,84 |

0,52 |

Мониторинг за размывами берегов (русловыми деформациями) проводится на 3-ех стационарных пробных площадях (рис. 2) с 2001 г. (на ПП1) и 2003 г. (на ПП2 и ПП3) (Кораблева, Чернов, 2008), представляющих собой сегментные излучины: первая – крутая, ее степень развитости (соотношение длины русла на излучине к ее шагу) равна 2,0; вторая – развитая – 1,6; третья – пологая – 1,2. Определение размыва берегов излучин в разных точках вдоль их вогнутого берега осуществляется при периодическом измерении расстояний между линией берега и зафиксированными реперами, в качестве которых используются специально помеченные деревья. Измерения проводятся два раза в год: в мае после половодья и в сентябре-октябре при переходе летней межени в зимнюю. Наибольшее воздействие на русловые процессы оказывает водный поток в половодье, в межень эрозионных процессов практически не происходит, поэтому показатели по средним размывам берегов анализируются исходя из уровня вод в половодье. Излучины распределяются на элементы: верхнее крыло, вершина, нижнее крыло, это позволяет выявить особенности размыва и смещение излучин. На пологой излучине элементы не выражены, поэтому даются общие сведения, касающиеся всей излучины (табл. 2).

В результате многолетних наблюдений было выявлено, что на излучинах размывается, преимущественно, нижнее крыло. Наиболее активно горизонтальные русловые деформации происходят на развитой излучине, наиболее слабые – на пологой. На первой пробной площади сегментной крутой излучины за период с 2001 по 2017 гг. средний размыв составил 0,63 м в год. На второй сегментной развитой излучине р. Керженец этот же показатель оказался равен 0,84 м. Средний размыв берега на третьей площадке, которая представлена пологой излучиной, составил 0,52 м в год.

В результате сопоставления показателей по уровню вод и средним размывам берегов (рис. 3) были выделены годы с наибольшими размывами более 1,5 м в год: 2001, 2005, 2012, 2013 гг., в эти годы подъемы вод в половодье составляли 4 м и более относительно меженного уровня в Керженце.

Рис. 3. Максимальные уровни воды и средние размывы берегов р. Керженец в 2001–2017 гг.

Самые наименьшие размывы до 0,1 м наблюдались в годы 2007, 2010, 2014, когда уровень вод в половодье был минимальным и поднимался не выше 2 м. В остальные годы подъемы полых вод колебались от 2 м до 4 м, размывы соответственно составляли от 0,1 до 1,5 м в год. Многолетние мониторинговые исследования по определению интенсивности горизонтальных деформаций показали, что средний размыв берегов р. Керженец составляет 0,71 м в год.

Многолетние наблюдения за аккумуляцией пойменного наилка (речного аллювия) заключались в определении мощности и механического состава аллювиального наноса после спада полых вод на металлических дисках, заложенных на различном расстоянии от русла Керженца. Диски установлены на 6-ти пробных площадях, находящихся на опорном профиле в пойме Керженца и имеющему общую протяженность 1,2 км (рис. 2).

Многолетние наблюдения выявили (табл. 3), что аккумуляция наносов происходит на первой площади, ближайшей к руслу (до 2015 г.). В 2008 г. на первой пойменной пробной площади (ППП1) был определён мелкозернистый песок с мощностью 5 мм, половодье в этот год было незначительным, но площадка была на расстоянии 40 м от русла, в дальнейшем аккумуляция фиксировалась в годы с высокими половодьями. Самые мощные наносы на ППП1 зафиксированы в 2012 г., (самый полноводный наблюдаемый год). На площади аккумулировался мелкозернистый песок мощностью 21 мм, на второй площади, находящейся на расстоянии 210 м от русла, отложения наносов не было отмечено, а на третьей, расположенной от русла 370 м, но ниже по рельефу на 0,5 м, был обнаружен пылеватый песок мощностью 1 мм. На двух остальных удаленных площадках наносов, отложенных в 2012 году, не оказалось. Достаточно высоким половодьем считается и 2013 г., тогда были зафиксированы наносы 6 мм пылеватого песка. В результате увеличения прирусловой отмели, первая площадь постепенно удаляется от русла, в настоящее время она удалена на 80 м., и при незначительных уровнях воды наносы не отлагаются, поэтому в 2016 г. было решено заложить шестую пойменную площадь (ППП6), которая расположена в 9 м от русла Керженца. В результате дальнейших наблюдений на этой площади в последующие два года в 2016 и 2017 гг. аллювий откладывался значительной мощностью 156 и 105 мм.

В целом можно сказать, что аккумулятивные процессы в пойме Керженца зависят от водности реки, по мере удаления от русла крупность и количество наносов уменьшаются.

Таблица 3. Мощность и состав свежих аллювиальных наносов на пойменных пробных площадях р. Керженец

|

Годы |

Мощность и состав свежих песчаных наносов на п |

робных площадях, мм |

||||

|

ППП1 |

ППП2 |

ППП3 |

ППП4 |

ППП5 |

ППП6 |

|

|

2008 |

5 м.з/п |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

2009 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

2010 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

2011 |

1 с.з/п |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

2012 |

21 м.з/п |

0 |

1 п/п |

0 |

0 |

- |

|

2013 |

6 п/п |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

2014 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

2015 |

< 1 м.з./п |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

2016 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

156 с.з/п |

|

2017 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

105 м.з/п |

Условные обозначения к таблице: м.з/п – мелкозернистый песок, с.з/п – среднезернистый песок, п/п – пылеватый песок.

Многолетние исследования позволили охарактеризовать различные типы пойменно-русловых комплексов, имеющих различную динамику и характеристику проявления русловых и пойменных процессов. В связи с различным литологическим составом, слагающим ПРК, различаются строение поймы и интенсивность эрозионноаккумулятивной деятельности руслового потока. Так, аккумулятивный ПРК является достаточно уязвимым, изменчивым и динамичным. В результате сравнения и анализа многолетних мониторинговых рядов по таким показателям, как уровни вод, размывы берегов, аккумуляция аллювия, были выявлены зависимости русловых и пойменных процессов реки от её водности в половодье; особенности русловых деформаций от кривизны и элемента (участка) излучины, накопления пойменного аллювия от удаленности от русла реки.

В результате проведенных исследований были разработаны рекомендации и предложения для охранных, научно-методических, эколого-просветительских мероприятий. Данные мониторинга учитываются в хозяйственной и рекреационной деятельности на заповедной и не заповедной территории. С учетом многолетних сведений о режиме и особенностях проявления эрозионно-аккумулятивной деятельности реки устанавливаются аншлаги, определяются границы охранных зон, обустраиваются тропы и туристические стоянки, разрабатываются экскурсии, составляются прогнозы изменений русла.

Многолетние мониторинговые ряды имеют очень высокую ценность, т.к. это точные своевременные сведения, на основании которых производиться сравнение и анализ, выявляются взаимосвязи и закономерности в пойменно-русловых комплексах, находящие теоретические и практические применения в различных вариантах и направлениях жизнедеятельности природы и человека.

Список литературы Пойменно-русловые комплексы и многолетние ряды мониторинга русловых и пойменных процессов реки Керженец

- Баянов Н.Г., Кораблева О.В. Характеристика гидрологического года в Керженском заповеднике: методические подходы // Труды Государственного природного биосферного заповедника «Керженский». Т. 6. Нижний Новгород, 2014. С. 55-64.

- Кораблева О.В., Чернов А.В. Опыт мониторинга русловых деформаций на широкопойменных реках (на примере реки Керженец // География и природные ресурсы. 2008, № 2. С. 158-165.

- Кораблева О.В., Чернов А.В. Динамика пойменно-русловых комплексов рек Нижегородского Заволжья (на примере реки Керженец). Труды Государственного природного биосферного заповедника «Керженский». Т. 5. Нижний Новгород: Изд-во «Государственный природный биосферный заповедник «Керженский», 2012. 196 с.

- Фридман Б.И., Кораблева О.В. Геология и рельеф Керженского заповедника // Труды Государственного природного заповедника «Керженский». Т. 1. Ниж. Новгород, 2001.С. 45-61.

- Чернов А.В. География и геоэкологическое состояние русел и пойм рек Северной Евразии. М.: ООО «Крона», 2009. 684 с.

- Efimova L.E., Korabliova O.V. and Lomova D.V. Landscape Dynamics and Lakes Hydrology of Kerzhenets River Flooplain //Riparian zones. Characteristics, management practices, and ecological impacts. Pokrovsky O.S. (Ed.). Nova Science Publishers, Inc., United States New York, 2016. P. 125-148.