Показатели центральной гемодинамики при симультанных лапароскопических операциях в сочетании хронического калькулезного холецистита и гинекологических заболеваний

Автор: Ниязов Б.С., Талайбекова А.Т., Курманов Р.А., Байгазаков А.Т., Чынгышева Ж.А., Ниязова С.Б.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 8 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время сочетание различных хирургических и гинекологических патологий у одной пациентки не является редкостью. В связи чем проведение симультанных операций представляется более оптимальным методом выбора. Ведь главным преимуществом симультанных операций является возможность уменьшить нагрузку на организм пациента, одномоментно произвести два и более разных вмешательств, что способствует сокращению времени лечения и восстановления. Под наблюдением находились 197 пациенток, которым было проведено симультанные операции в период с 2019 по 2023 годы. Исследования проводились на базе НХЦ МЗ КР, частных клиник «МЦ KG» и «Меди».

Карбоксиперитенеум, гемодинамика, симультанные лапароскопические операции, диафрагма, сердечный индекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14130791

IDR: 14130791 | УДК: 612.367 | DOI: 10.33619/2414-2948/105/31

Текст научной статьи Показатели центральной гемодинамики при симультанных лапароскопических операциях в сочетании хронического калькулезного холецистита и гинекологических заболеваний

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 612.367

Сочетание гинекологических заболеваний и желчнокаменной болезни (ЖКБ) составляет по статическим данным от 16 до 63% [1-3]. При этом, из этих пациенток симультанным хирургическим вмешательством подвергается 1,5-6% [4, 5].

Симультанные операции – это операции производимые одновременно на двух или более органах брюшной полости по поводу разных, несвязанных между собой заболеваний [6, 7]. Слово «симультанная» происходит от латинского слово simul, от французского слова simultane–«одномоментный, одновременный» [8, 9].

Соединение двух операций в одну приводило к увеличению хирургической травмы, вероятность возникновения ранних и поздних послеоперационных осложнений, приостановило распространению лапаротомных симультанных операций. Разработка новых методик хирургического лечения, внедрение в практику эндовидео-хирургических технологий привело переосмыслению вопроса о необходимости выполнения симультанной операции.

Цель исследования : изучить показатели центральной гемодинамики при симультанных лапароскопических операций в сочетании хронического калькулезного холецистита и гинекологических заболеваний.

Материалы и методы исследования

Под наблюдением находились 197 пациентов, которым было проведено симультанные операции в период с 2019 по 2023 годы. Исследования проводились на базе НХЦ МЗ КР, частной клинике «МЦ KG» и частной клинике «Меди». Все операции проведены в плановом порядке, после обследования как в ЦСМ, так и в стационаре. Учитывая операционный доступ и обьем операции пациентки разделены на 3 группы:

I группа — перенёсшие лапароскопическую холецистэктомию и лапароскопическую гинекологическую операцию (ЛХЭ+ЛГО) 63 (31,9%) больных;

II группа — оперированные по поводу лапароскопической холецистэктомии и лапаротомной гинекологической операции (ЛХЭ+ОГО) 69(35,02%).

III группа — перенесшие традиционную холецистэктомию (ТХЭ) 65(33%) доступом по С.П. Фёдорову.

Анализ показателей центральной гемодинамики в исследуемых трех группах.

При наложении карбоксиперитонеума во время лапароскопической операции в организме развивается ряд патофизиологических сдвигов: механика дыхания изменяется вследствие поджатия диафрагмы; из за компрессии брюшной аорты и нижней полой вены (уменьшается венозный отток к сердцу, снижается сердечный выброс) изменяется гемодинамика; одним из факторов развития ацидоза и гиперкапнии является абсорбция углекислого газа через брюшину; вентило-перфузионный дисбаланс; происходит перераспределение жидкости в организме. Изменения гемодинамики характеризуются увеличением системного сосудистого сопротивления, повышением как систолического, так и диастолического артериального давления, снижением ударного и сердечного выброса, усилением пред- и постнагрузки на сердце. Гемодинамические изменения могут сохраняться и в раннем послеоперационном периоде. Также отмечается отрицательное воздействие ацидоза, возникающего в крови у больной в результате резорбции углекислого газа, на коронарное кровообращение. При ЛСО отрицательное влияние карбоксиперитонеума усиливается, т.к. время его наложения увеличивается зачастую в два раза.

В 3 группах оценивали степень колебания параметров гемодинамики при помощи многопараметрического монитора — Zoncare, Comen, Edan (производство Китай), по методу М.И. Тищенко интегральной реографии. Данное исследования базируется на определении кровотока и зависит от электропроводности биологических тканей и жидкостей тела человека. Изменения сопротивления тканей, обусловленные пульсирующим кровотоком, могут быть зарегистрированы и использованы для расчёта его объёма. Измерения производятся с помощью датчиков, расположенных на руках и ногах, данные преобразуются и выводятся на экран монитора. Данное неинвазивное исследование способно охарактеризовать колебания центральной гемодинамики в интра- и послеоперационном периоде. Показатели оценивались нами во время операции и в послеоперационном периоде на 8 этапах: начало операции; холецистэктомия; гинекологический этап (дренирование подпечёночного пространства в 3 группе); конец операции; 1 час после операции; 5 часов после операции; 24 часа после операции; 48 часов после операции.

В 3 группах у пациенток на всех этапах анализировались показатели среднего артериального давления (АДср), частоты сердечных сокращений (ЧСС), индекса общего периферического сопротивления сосудов (ИОПСС) и сердечного индекса (СИ). Перед операцией у пациенток с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией проводилась корригирующая терапия и симультанная операция выполнялась в плановом порядке только при нормальных цифрах AД и показателях ЭКГ.

Изменения артериального давления непосредственно влияют на микроциркуляцию в тканях и коронарный кровоток. В норме среднее артериальное давление пропорционально произведению общего периферического сопротивления сосудов и сердечного выброса. У больных трёх групп динамика среднего артериального давления не показывала критических сдвигов.

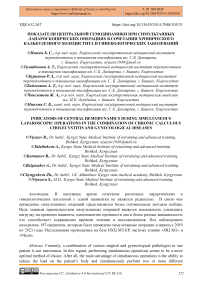

Как видно из Таблицы 1 и Рисунка 1, у пациенток 1 и 2 групп показатели АДср постепенно нарастали на фоне длительного напряжённого карбоксиперитонеума на травматичных этапах операции.

Так в I группе на этапе холецистэктомии уровень АДср составило 103 + 4,2 а на гинекологическом этапе операции отмечалось достоверное повышение АДср (р<0,05) и составляло 104 + 4,6мм рт.ст.

Во II группе на этапе холецистэктомии уровень АД ср составил 102 + 2,8 мм. рт. ст., а на гинекологическом этапе 98 + 5,7 мм. рт. ст. В послеоперационном периоде гемодинамические данные в 1 и 2 группе через 5 часов после операции отмечалась достоверное снижение (р<0,05) показателей АД ср у пациенток I группы до (91 + 2,8 мм.рт.ст.) через 48 часов (88 + 4,3 мм.рт.ст.).

В II группе через 5 часов после операции уровень АД ср составил (95 + 3,8 мм.рт.ст.), а через 48 часов (89 + 4,1 мм.рт.ст.).

cc ) © I

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (мм. рт.ст.)

У ПАЦИЕНТОК 3 ГРУПП

|

Этап |

Средние показатели АД ср |

||

|

I группа ЛХЭ+ЛГО |

II группа ЛХЭ+ЛГО |

III группа ТХЭ |

|

|

Начало операции |

87 + 3,4 |

90 + 1,9 |

89 + 5,2 |

|

Холецистэктомия |

103 + 4,2 |

102 + 2,8 |

95 + 5,9 |

|

Гинекологический этап |

104 + 4,6* |

98 + 5,7 |

96 + 2,8* |

|

Конец операции |

98 + 4,8 |

97 + 5,1 |

97 + 6,3** |

|

1 час после операции |

94 + 3,7 |

97 + 4,2 |

101 + 3,4 |

|

5 часов после операции |

91 + 2,8* |

95 + 3,8 |

102 + 4,4* |

|

24 часа после операции |

89 + 1,8 |

91 + 4,8 |

96 + 3,1 |

|

48 часов после операции |

88 + 4,3 |

89 + 4,1 |

93 + 1,6 |

Примечание :*- при сравнении показателей АД ср I и II групп статическая достоверность р<0,05; ** - дренирование брюшной полости

Рисунок 1. Показатели среднего артериального давления в динамике в интраоперационном и в раннем послеоперационном периоде в трех группах (среднее артериальное давление рассчитывается по формуле:АД ср =(АД сист +АД диастол )/3)

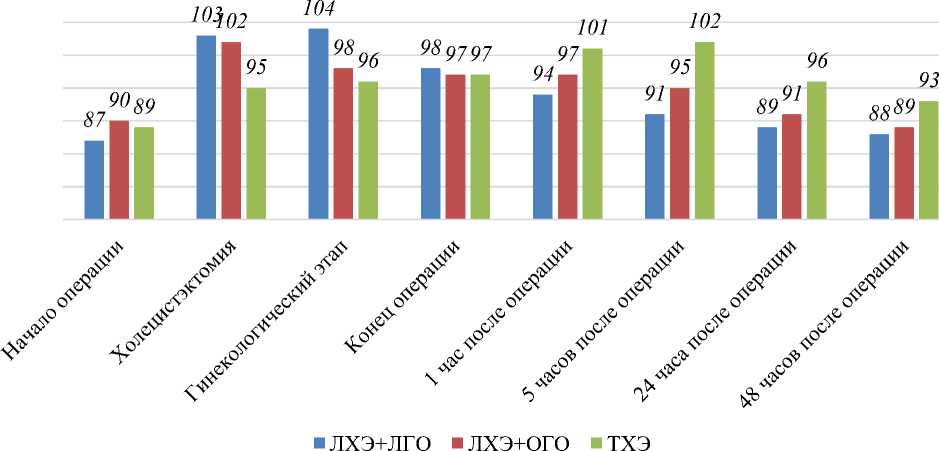

У пациенток 3 группы гемодинамические данные показывают то, что во время холецистэктомии , при начале операции АД ср — 89 + 5,2 мм. рт. ст., уровень АД ср состовлял 95 + 5,9 мм. рт. ст., к концу операции — 97 + 6,3 мм. рт. ст.. В раннем послеоперационном периоде через 5 часов после операции- оно изменялось в сторону повышения до высоких значений АД ср 102 + 4,4 мм. рт. ст. (р<0,05). На 1-2 сутки после операции наблюдалась некоторая тенденция к понижению: АД ср 96 + 3,1 мм. рт. ст. и АД ср 93 + 1,6 мм. рт. ст. представлены в Таблице 1 и Рисунке 1. Показатель ЧСС в 1 группе (ЛХЭ+ЛГО),при начале операции ЧСС — 74 + 2,9 уд/мин, в течение операции наблюдался подъём данного показателя и на гинекологическом этапе операции отмечено его повышение до 96 + 4,6 уд/мин (р<0,05), что мы связываем с кардиотропными эффектами карбоксиперитонеума, во 2 группе (ЛХЭ+ОГ) ЧСС при исходных показателей 74 + 2,9 уд/мин, составил на этапе

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 10. №8 2024 холецистэктомии — 95+4,8 уд/мин, на гинекологическом этапе — 98+4,7 уд\мин (Таблица 2, Рисунок 2). В раннем послеоперационном периоде в 1 группе ЧСС быстро понижалось до начало операции, через 5 часов после операции составила 85 ±2,8 уд/мин (р<0,05) , а через 24 часа 73+3,5 уд/мин; во 2 группе ЧСС нормализовалась несколько медленнее 1 час после окончания — 86 ±3,1 уд/мин, 5 часов — 85+2,8 уд/мин; 24 часа — 81+3,4 уд/мин, что мы это видимо связано с хирургическим стрессом в 1 группе. В 3 группе показатель ЧСС,при начале операции 73+4,2 уд/мин оставался стабильным на основных этапах операции холецистэктомия - 86+2,4 уд/мин; конец операции 83+2,4 уд/мин, но в ближайшем послеоперационном периоде отмечается достоверное увеличение ЧСС (р<0,05) через 1 час после окончания операции показатель составил (96+3,2 уд/мин), через 5 часов (94+3,5 уд/мин).

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (уд/мин) У ПАЦИЕНТОК 3 ГРУПП

|

Этап |

Средние показатели ЧСС |

||

|

I группа ЛХЭ+ЛГО |

II группа ЛХЭ+ОГО |

III группа ЛХЭ |

|

|

Начало операции |

74 + 2,9 |

74 + 2,9 |

73 + 4,2 |

|

Холецистэктомия |

96 + 4,6 |

95 + 4,8 |

86 + 2,4 |

|

Гинекологический этап |

96 + 4,6* |

98 + 4,7 |

84 + 2,8* ** |

|

Конец операции |

93 + 2,8 |

93 + 3,4 |

83 + 2,4 |

|

1 час после операции |

86 + 2,4 |

86 + 3,1 |

96 + 3,2 |

|

5 часов после операции |

85 + 2,8* |

85 + 2,8 |

94 + 3,5* |

|

24 часа после операции |

73 + 3,5 |

81 + 3,4 |

85 + 4,4 |

|

48 часов после операции |

71 + 3,2 |

80 + 2,1 |

81 + 4,7 |

Примечание:* - При сравнении ЧСС I и III групп статистическая достоверность р<0,05; ** дренирование брюшной полости

■ ЛХЭ+ЛГО ■ ЛХЭ+ОГО

■ ЛХЭ

Рисунок 2. Показатели частоты сердечных сокращений в интраоперационном и в раннем послеоперационном периоде в основной и контрольных группах

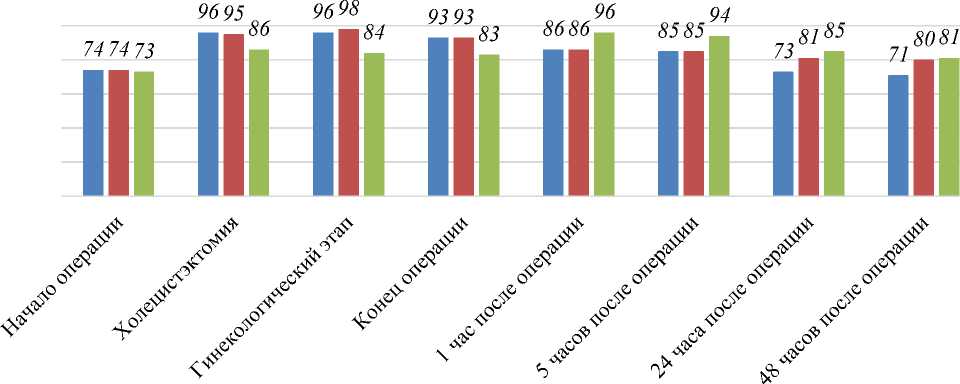

Индекс общего периферийческого сопротивления сосудов (ИОПСС) — показатель, характеризующий общее сопротивление всей сосудистой системы выбрасываемому сердцем потоку крови и зависит, в основном, от тонуса артериол: ИОПСС=80(АДср-ЦВД)/СИ. При анализе полученных показателей, в I и II группах отмечался подъём ИОПСС во время наложения карбоксиперитонеума: на этапе ЛХЭ: в 1 группе до 2297+384,2 дин с см5м2; во 2 группе до 2306+343,1 дин с см5 м2. К концу симультанной лапароскопической операции отмечалось достоверное повышение ИОПСС в 1 группе до 2295+318,7 дин с см5м2 (р=0,05) представлено в Таблице 3 и Рисунок 3.

Таблица 3 ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА ОБЩЕГО И ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СОСУДОВ (Дин с см-5 м2) у пациенток 3 групп

|

Этап |

Средние показатели ИОПСС |

||

|

I группа ЛХЭ+ЛГО |

II группа ЛХЭ+ОГО |

III группа ТХЭ |

|

|

Начало операции |

216 + 7311,7 |

2173 + 254,3* |

2183 + 292,1 |

|

Холецистэктомия |

2297 + 385,2 |

2306 + 343,1 |

2241 + 214,8* |

|

Гинекологический этап |

2285 + 286,1 |

2267 + 257,3 |

2235 + 308,6 *** |

|

Конец операции |

2294 + 317,7** |

2247 + 301,5 |

2216 + 332,2** |

|

1 час после операции |

2182 + 258,1 |

2222 + 297,8 |

2213 + 344,4 |

|

5 часов после операции |

2183 + 312,5** |

2217 + 327,4 |

2278 + 38,3** |

|

24 часа после операции |

2194 + 279,8 |

2182 + 395,2 |

2266 + 416,7 |

|

48 часов после операции |

2184 + 297,3 |

2177 + 317,4 |

2237 + 328,8 |

Примечание :*- При сравнении II и III групп.Статистически достоверно Р<0,05. ** - при сравнении II и III групп статистически достоверно I и III групп (р<0,05); *** - дренирование брюшной полости

Изменения индекса общего периферического сопротивления сосудов в

Рисунок 3.

интраоперационном и в раннем послеоперационном периоде в основной и контрольных группах

Противоположная ситуация наблюдалась послеоперационном периоде. В основных группах ИОПСС быстро нормализовался и оставался стабильным (1 группа: 1 час после операции -2182+58,1 дин с см5м2; 5 часов после операции -2183+312,5 дин с см5м2; 2 группа: 1 час после операции -2222+297,8 дин с см5м2; 5 часов после операции -2217+327,4 дин с см5м2). В 3 группе в раннем послеоперационном периоде наблюдали достоверное (р<0,05) увеличение ИОПСС до 2278+38,3 дин с см5м2 (5 часов после окончание операции), с последующим постепенным снижением данного показателя. Сердечный индекс (СИ) — величина, характеризующая обьем крови , перекачиваемый сердцем за одну минуту относительно площади поверхности тела. СИ(л/м2мин)=СВ/ площадь поверхности тела

Таблица 4

ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНОГО ИНДЕКСА (л/м2 мин) У ПАЦИЕНТОК В 3 ГРУПП

|

Этап |

Средние показатели АД ср |

||

|

I группа ЛХЭ+ЛГО |

II группа ЛХЭ+ОГО |

III группа ЛХЭ |

|

|

I начало операции |

3,63 + 0,32 |

3,57 +0 ,26 |

3,62 + 0,28 |

|

II холецистэктомия |

3,28 + 0,35 |

3,23 + 0,29** |

3,83 + 0,45** |

|

III гинекологический этап |

3,19 + 0,42* |

3,38 + 0,33 |

3,81 + 0,28* *** |

|

IVконец операции |

3,22 + 0,28* |

3,36 +0 ,34 |

3,7 + 0,37* |

|

V 1 час после операции |

3,35 + 0,26 |

3,49 + 0,42 |

3,64 + 0,24 |

|

VI 5 часов после операции |

3,44 + 0,34* |

3,52 + 0,33 |

3,4 + 04,32* |

|

VII 24 часа после операции |

3,46 + 0,22 |

3,53 + 0,27 |

3,33 + 0,18 |

|

VIII 48 часов после операции |

3,53 + 0,32 |

3,56 + 0,38 |

3,47 + 0,21 |

Примечание :*- При сравнении показателей СИ II и III групп статистически достоверно р<0,05; **- при сравнении показателей СИ I и III групп статистически достоверно (р<0,05). *** -дренирование брюшной полости

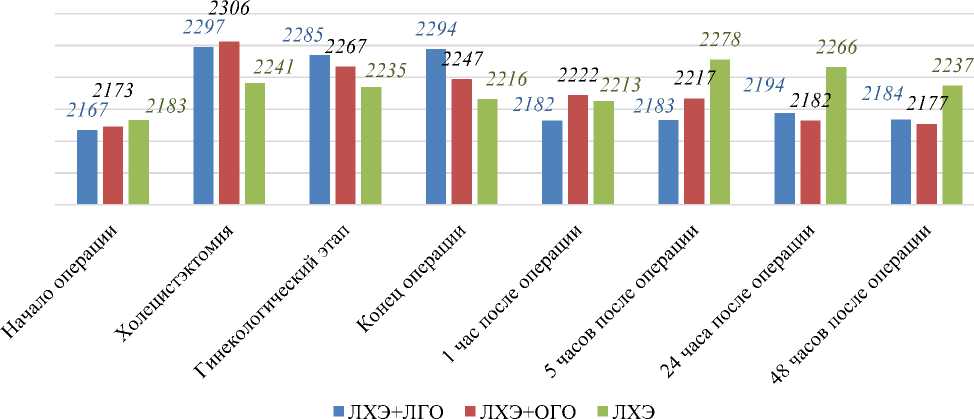

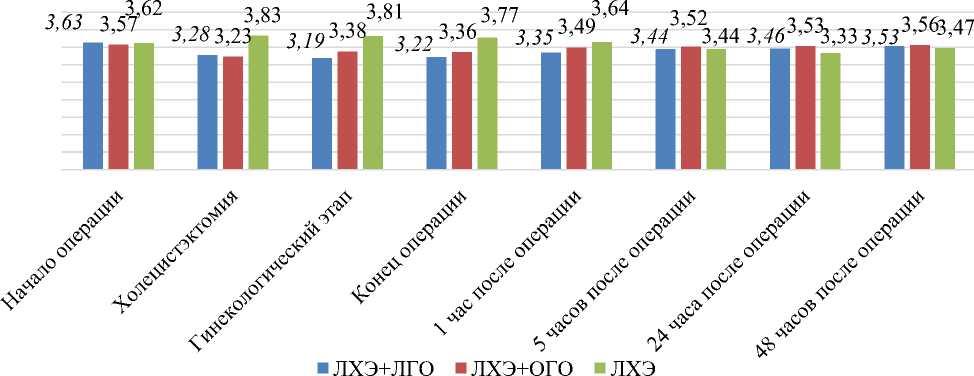

При анализе показателей результатов СИ во всех группах не имел тенденции к критическому сдвигу. При сравнении с контрольной группой,в 1 группе было отмечено достоверное снижение СИ на гинекологическом этапе до 3,19 + 0,42 л\м2мин, и к концу операции до 3,22 + 0,28 л\м2мин (р<0,05), во 2 группе отмечалось снижение СИ на этапе ЛХЭ до 3,23 + 0,29 л/м2мин (р<0,05), представлены в Таблице 4, Рисунке 4. В послеоперационном периоде показатели СИ во всех группах сохранялись стабильными и статистически достоверных отличий не наблюдалась (р<0,05).

Рисунок 4. Показатели сердечного индекса в динамике в интраоперационном и раннем послеоперационном периоде в трех группах

Заключения

Во всех группах, при компенсированных начальных параметрах, мы наблюдали стабильный гемодинамический показатель. Более высокие показатели ЧСС, АД ср , ИОПСС низкие в группах I и II на лапароскопических этапах операции, при сопоставлении с группой контроля, свидетельствует об отрицательном кардиотропном действии карбоксиперитенеума

(сдавление нижней полой вены и брюшной части аорты, снижение венозного возврата к сердцу). При анализе раннего послеоперационного периода гемодинамические показатели в 1 группе стабилизировались ближе к исходному уровню в первые несколько часов после операции, во 2 группе на 1-2 сутки после операции. В 3 группе к концу операции показатели возрастали, и их нормализация происходила на 2-3 сутки после операции. По нашему мнению, это свидетельствует о низком операционном стрессе и низкой степени болевого синдрома при проведении ЛСО. Во 2 группе восстановления послеоперационных гемодинамических показателей проходило раньше, по сравнению с 3 группой хотя объём оперативного вмешательства было больше. Это связано реакцией организма на более интенсивную болевую реакцию при доступе по С.П.Федорову в связи с пересечением прямой мышцы живота, по сравнению сочетание доступа при ЛХЭ с доступом по Пфанненштилю.

Осложнений во время операции при анализе колебаний центральной гемодинамики у пациенток с сопутствующией сердечно-сосудистой патологией в трёх группах не было. При наложении карбоксиперитонеума в 1 и 2 группе, его отрицательные эффекты корригировались медикаментозно по ходу течения анестезии, а в послеоперационном периоде, за счет низкого травматического стресса, гемодинамические сдвиги корегировались индивидуально для каждой пациентки терапией. При ЛСО при скомпенсированной сердечнососудистой патологии, введение карбоксиперитенеума не вызывает патологических гемодинамических сдвигов.

Список литературы Показатели центральной гемодинамики при симультанных лапароскопических операциях в сочетании хронического калькулезного холецистита и гинекологических заболеваний

- Брехов Е. И., Савинова Е. Б., Лебедева Е. А. Опыт проведения симультанных лапароскопической холецистэктомии и гинекологических операций // Хирургия. Журнал им. НИ Пирогова. 2010. №12. С. 23-26. EDN: NQZLZT

- Гаврилик Б. Л. Особенности симультанных операций в гинекологии // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2006. №2 (14). С. 51-53. EDN: QBSNOR

- Дронова В. Л., Дронов А. И., Крючина Е. А., Теслюк Р. С., Луценко Е. В., Насташенко М. И. Симультанные операции при сочетанных хирургических и гинекологических заболеваниях // Український журнал хiрургiї. 2013. №2. С. 143-151. EDN: QZMCTP

- Запорожан В. М. и др. Симультанные операции при сочетании гинекологической и хирургической патологии // Репродуктивная эндокринология, 2013. № 3. С. 7-16.

- Иванов В. В., Пучков К. В. Симультанные лапароскопические операции на органах брюшной полости и малого таза у пациентов с ожирением // Хирург. 2012. №2. С. 27-32. EDN: QLNABS

- Рутенбург Г. М., Беженарь В. Ф., Стрижелецкий В. В., Жемчужина Т. Ю., Гордеева Т. В. Симультанные лапароскопические операции у женщин с сочетанными гинекологическими заболеваниями и паховыми грыжами // Журнал акушерства и женских болезней. 2006. Т. 55. №1. С. 63-69. EDN: HZNTIH

- Саткеева А. Ж. Анализ результатов симультанных операции брюшной полости и малого таза //Новая наука: опыт, традиции и инновации. - 2016. - С. 31-35. EDN: WVIORH

- Талайбекова А. Т., Садыков А. А., Садабаев М. З. Интенсивность болевого синдрома и время активизации пациентов при симультанной операции больных c желчнокаменной болезнью и гинекологическими заболеваниями //:Здравоохранение Кыргызстана. 2022. №4. С. 88-92. EDN: IKJXLU

- Муродов А. И., Кадыров З. А. Симультанные видеоэндоскопические операции при сочетанных заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства // Медицинский вестник Башкортостана. 2017. №3 (69). С. 129-134. EDN: YTPYFR