Показатели численности микроорганизмов в диагностике загрязнения мерзлотного чернозема тяжелыми металлами

Автор: Щелчкова М.В., Стручкова Л.К.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-4 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Результаты модельного эксперимента показали, что при загрязнении мерзлотного чернозема тяжелыми металлами Cu, Zn, Pb и Cd в дозах от 0,5 до 30 ПДК численность микроорганизмов неуклонно понижается. По токсичности в отношении бактерий тяжелые металлы образуют ряд: (Cu+Zn+Pb+Cd)>Cd>Pb>Zn>Cu; по токсичности в отношении грибов ряд имеет вид: (Cu+Zn+Pb+Cd)>Pb>Cu>Cd>Zn. Для биологической индикации загрязнения мерзлотного чернозема тяжелыми металлами целесообразно использовать численность гетеротрофных бактерий.

Тяжелые металлы, численность микроорганизмов, мерзлотный чернозем

Короткий адрес: https://sciup.org/148199089

IDR: 148199089 | УДК: 431.

Текст научной статьи Показатели численности микроорганизмов в диагностике загрязнения мерзлотного чернозема тяжелыми металлами

В результате антропогенного загрязнения в окружающую среду поступают различные поллютанты, среди которых наиболее опасными являются тяжелые металлы [1]. Почва не только накапливает все загрязнения, в том числе и металлические, но и выступает в роли переносчика химических элементов в атмосферу, гидросферу и растения, через которые они передаются на самые высокие трофические уровни. Важным аспектом охраны, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов является поиск высокочувствительных индикаторов загрязнения почв тяжелыми металлами. Перспективными в этом отношении являются показатели микробиологической активности почв. Установлено, что в определенных концентрациях ионы тяжелых металлов оказывают токсическое действие на почвенную биоту, изменяя численность и состав микрофлоры, понижая ее метаболическую активность [2, 3]. Характер реакции почвенных микроорганизмов на загрязнение определяется множеством факторов: буферными свойствами почвы, степенью загрязнения, составом микробного комплекса, природой металла и спецификой его взаимодействия с микроорганизмами.

Цель исследования: изучение влияния меди, цинка, свинца, и кадмия на численность микрофлоры мерзлотного чернозема и выявление диагностических свойств различных трофических групп микроорганизмов.

Мерзлотные черноземы маломощные распространены в Центральной Якутии, в частности в окрестностях г. Якутска. Эти почвы формируются на II надпойменной террасе, под лугово-степной растительностью, на супесчаных и суглинистых четвертичных отложениях, в условиях резкоконтинентального холодного климата и недостаточного увлажнения. Эти почвы используются в

Стручкова Луиза Константиновна, аспирантка сельском хозяйстве как пахотные и пастбищные угодья. Согласно исследованиям последних лет содержание тяжелых металлов в целинных и пахотных черноземах, находящихся в зоне влияния г. Якутска, растет [4]. Например, содержание свинца в почвах пашен достигает 100-120 мг/кг, что в 8 раз выше фонового и в 3-4 раза выше ПДК.

Объектом исследования был мерзлотный чернозем маломощный под старой сорокалетней залежью. Он содержит до 5% гумуса в гумусовоаккумулятивном горизонте, имеет нейтральную реакцию среды в верхней части профиля, щелочную – в нижней, легкосуглинистый гранулометрический состав. Почвенный поглощающий комплекс насыщен ионами Са++ и Mg++, содержание свободных карбонатов 0,95%. В соответствии со шкалой В.Б. Ильина [5] эти почвы характеризуются средним уровнем буферности по отношению к тяжелым металлам. По данным спектрального анализа валовое содержание тяжелых металлов в исследуемой нами почве не превышает ПДК и составляет для Cu 18 мг/кг, для Zn – 98 м/кг, для Pb – 23 мг/кг.

Влияние тяжелых металлов Cu, Zn, Pb и Cd и их комплекса на численность микрофлоры изучали в лабораторном модельном эксперименте. В сосуды вносили 70 г почвы, отобранной из верхнего 20-см слоя чернозема, предварительно высушенной и просеянной через сито с диаметром пор 2 мм, затем увлажняли до 70% от полной влагоем-кости и поверхностно вносили тяжелые металлы в виде их растворимых солей CuSO4, ZnSO4, Pb(NO3)2, Cd (NO3)2 в дозах 0,5 ПДК, 1 ПДК, 10 ПДК и 30 ПДК. Для Cu это составило соответственно 28, 55, 550, 1650 мг/кг, для Zn – 50, 100, 1000, 3000 мг/кг, для Pb – 15, 30, 300, 900 мг/кг, для Cd – 2,5, 5, 50, 150 мг/кг. После 7 дней инкубации в почвах определяли численность микроорганизмов. Бактерии, ассимилирующие органические формы азота учитывали на мясо-пептонном агаре (МПА); актиномицеты и бактерии, использующие минеральные формы азота – на крахмало-аммиачном агаре (КАА); олигонитрофилы – на среде Эшби; грибы – на подкисленной среде Чапека. Численность бактерий выражали в колониеобразующих единицах (КОЕ) на грамм сухой почвы.

Повторность опыта и высева – 3-х кратная. Резуль таты подвергались статистической обработке.

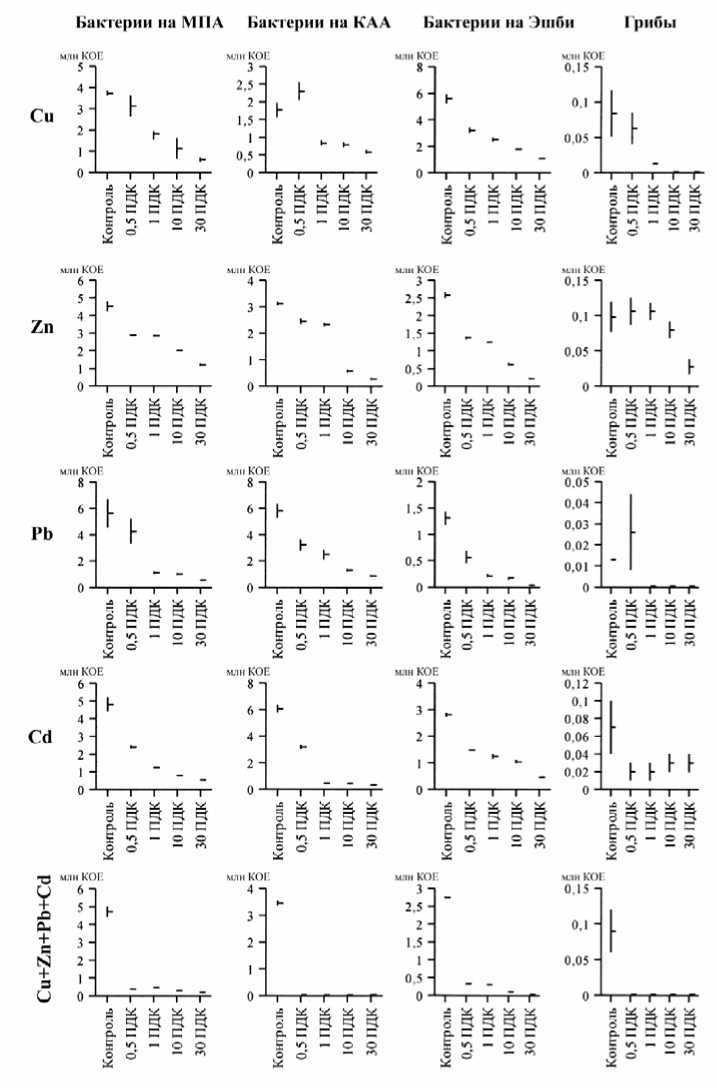

Рис. 1. Влияние разных доз тяжелых металлов на численность микроорганизмов в мерзлотном черноземе: «–» средняя арифметическая, «I» доверительный интервал

Исследования показали, что рассматриваемые нами тяжелые металлы подавляли численность всех изученных групп микроорганизмов в мерзлотном черноземе (рис. 1). Негативный эффект определялся как дозой, так и природой металла. Достоверное снижение численности бактерий примерно на 2050% по сравнению с контролем отмечалось при самой низкой дозе загрязнения 0,5 ПДК. Исключение составили бактерии и актиномицеты, использующие минеральные источники азота – в варианте с Cu их численность выросла на 30%. Далее по мере увеличения степени загрязнения численность популяции бактерий неуклонно снижалась. Cu и Zn в дозе 1 ПДК подавляли ее на 26-55%. Токсический эффект Pb и Cd был выражен ярче, в дозе 1 ПДК численность популяции снизилась в целом на 5793%. В дозе 10 ПДК негативное действие тяжелых металлов достигло в среднем 70%, а в дозе 30 ПДК устойчиво увеличилось до 80-90% и более.

Комплексное воздействие четырех металлов было наиболее губительным для бактерий. В самой низкой из испытанных концентраций, соответствующих дозе загрязнения 0,5 ПДК, численность олигонитрофилов падала на 88%, гетеротрофов – на 92%, а бактерий, ассимилирующих минеральный азот – на 100%. При дальнейшем увеличении концентрации металлов в почве происходило практически полное вымирание популяции. Если в незагрязненной почве количество бактерий составляло в среднем 2-5 млн. КОЕ/г., то в сильно загрязненной почве (варианты опыта 10 и 30 ПДК) выживало лишь несколько тысяч клеток, а представители олигонитрофилов вообще не обнаруживались. Таким образом, можно заключить, что по токсичности в отношении бактерий исследуемые тяжелые металлы образуют следующий ряд: (Cu+Zn+Pb+Cd)>Cd>Pb>Zn>Cu. Эти данные вполне согласуются с результатами, полученными другими исследователями [6].

Воздействие тяжелых металлов на микроскопические грибы было несколько отличным от их воздействия на бактерии. Cu, Zn и Pb в низкой концентрации (0,5 ПДК) существенно не влияли на численность грибов. Об этом наглядно свидетельствует рис. 1, на котором видно, что доверительные интервалы численности в контрольном варианте и варианте 0,5 ПДК значительно перекрываются. Cd в дозе 0,5 ПДК снижал численность грибов на 70%, а комплекс всех четырех металлов полностью подавлял рост популяции. При дальнейшем увеличении концентрации металлов в почве численность грибов резко снижалась, причем Pb и Cu были более токсичны, чем Cd и Zn (рис. 1). По токсичности в отношении микроскопических грибов исследуемые тяжелые металлы образуют следующий ряд: (Cu+Zn+Pb+Cd)>Pb>Cu>Cd>Zn. В литературных источниках указывается, что почвенные грибы, как правило, более устойчивы к тяжелым металлам, чем бактерии [6]. В нашем эксперименте устойчивость грибов была наименьшей. Это, вероятно, объясняется тем, что в мерзлотных черноземах численность микромицетов в целом невысокая – от нескольких десятков до ста тысяч КОЕ/г., что на один, два порядка меньше, чем численность бактерий. Поэтому в условиях токсического шока грибы как наиболее малочисленный компонент микробоценоза исчезают наиболее быстро.

Выводы: проведенное нами исследование позволило определить не только степень токсичности Cu, Zn, Pb и Cd по отношению к микроорганизмам мерзлотного чернозема, но и оценить индикаторные свойства отдельных трофических групп. Показано, что численность бактерий, использующих органические источники азота, бактерий и актиномицетов, утилизирующих минеральный азот, олигонитрофилов и грибов определяется концентрацией тяжелых металлов в мерзлотном черноземе, что подтверждается наличием отрицательной корреляционной связи высокой и средней силы между этими параметрами (r изменяется от – 0,401 до–0,871 при вероятности 0,95). Учитывая, однако, что гетеротрофные бактерии численно доминируют в микробном комплексе мерзлотного чернозема [7], считаем целесообразным использование данной трофической группы для биологической индикации загрязнения мерзлотного чернозема Zn, Pb, Cd и Cu.

Список литературы Показатели численности микроорганизмов в диагностике загрязнения мерзлотного чернозема тяжелыми металлами

- Добровольский, В.В. Тяжелые металлы: загрязнение окружающей среды и глобальная геохимия//Тяжелые металлы в окружающей среде. -М.: Изд-во МГУ, 1980. -С. 3-12.

- Левин, С.В. Тяжелые металлы как фактор антропогенного воздействия на почвенную микробиоту//Микроорганизмы и охрана почв.-М.: МГУ, 1989. -С. 5-46.

- Минкина, Т.М. Изменение микробиологической активности чернозема обыкновенного при внесении цинка и свинца//Почвоведение. -2005. -№4. -С. 105-113.

- Макаров, В.Н. Свинец в биосфере Якутии. -Якутск: Изд-во Ин-та мерзлотоведения СО РАН, 2002. -113 с.

- Ильин, В.Б. Оценка буферности почв по отношению к тяжёлым металлам//Агрохимия. -1995. -№10. -С. 109-113.

- Кобзев, В.А. Взаимодействие загрязняющих почву тяжелых металлов и почвенных микроорганизмов//Загрязнение атмосферы, почвы и растительного покрова. Труды ИЭМ. -1980. -Вып. 10(86). -С. 51-66.

- Щелчкова, М.В. Структурно-функциональная организация микробоценозов в мерзлотных луговых почвах Центральной Якутии/М.В. Щелчкова, Л.К. Стручкова//Материалы V Всеросс. Съезд общества почвоведов им. В.В. Докучаева. Ростов-на-Дону, 18-23 авг. 2008 г. -Ростов-на-Дону: КМЦ «Копицентр», 2008. -С. 139.