Показатели дифференциации доходов населения как базовые характеристики уровня и качества жизни

Автор: Гагарина С.Н., Чаусов Н.Ю., Гостюхина Е.К.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1-1 (32), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены понятия «уровень жизни» и «качество жизни», приведена базовая система индикаторов их оценки. Проведен анализ показателей социально-экономической дифференциации в целом по РФ и Калужской области. Обоснована необходимость формирования социально-экономической политики региона на результатах оценки качества жизни населения.

Уровень и качество жизни, дифференциация населения, социально-экономическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/140121632

IDR: 140121632

Текст научной статьи Показатели дифференциации доходов населения как базовые характеристики уровня и качества жизни

Конечной целью развития любого прогрессивного общества является создание благоприятных условий для долгой, здоровой и благополучной в материальном отношении жизни людей. В экономической литературе не существует однозначного определения термина «уровень жизни» населения. При этом данная категория имеет количественную оценку и представляет собой степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемую за счет создаваемых экономических и материальных условий и возможностей, реализуемую через потребление и определяемую, прежде всего, соотношением уровня доходов и стоимости жизни [1]. Уже в 60-е годы прошлого столетия в наиболее развитых странах мира стала очевидной ограниченность использования термина «уровень жизни», поскольку реальность убедительно показала, что экономический рост и достижение высокого уровня потребления не избавляют общество от нищеты, преступности, наркомании, загрязнения окружающей среды и техногенных катастроф, не гарантируют его от глубоких социальных потрясений. Расширение границ различных аспектов жизни общества, которые включали и компоненты, не поддающиеся количественной оценке, предопределило появление термина – «качество жизни». По мнению ряда ученых, категория «качество жизни» является интегральной качественной характеристикой жизни людей, раскрывающей не только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, но и жизнеспособность общества как целостного социального организма [1].

Таким образом, «уровень жизни» нетождественно понятию «качество жизни» и является составляющей этой многогранной категории.

В 2004 г. Президент России впервые определил качество жизни как целевой критерий социально-экономического развития России. С этого времени проблема измерения и оценки качества жизни населения России перешла в плоскость решения практических задач.

В 2015 г. премия по экономике вручена англо-американскому экономисту Ангусу Дитону, который исследует не только уровень, но и качество жизни населения в условиях глобализации. Междисциплинарные методы Дитона, возникшие на стыке экономики, социологии, статистики и психологии, — это одно из наиболее перспективных направлений в сфере исследования качества и уровня жизни [3].

Комплексные исследования качества и уровня жизни населения занимали важное место, как в советский период, так и в постсоветской России. При этом следует отметить, что наряду с использованием зарубежного опыта, российские научные школы вносят существенный вклад в развитие теории и методологии качества и уровня жизни [3].

Зарубежными и отечественными исследователями предприняты попытки разработки показателей и критериев качества жизни. Ученые выделяют три основных типа индикаторов качества жизни: объективный, субъективный и интегральный. Анализ существующих подходов к объективной оценке качества жизни свидетельствует о том, что, в качестве базовых характеристик, используются показатели дифференциации доходов населения, в частности, коэффициент фондов и коэффициент (индекс) Джини (K g ). Однако различия в системах сбора информации для расчета индекса Джини в разных странах затрудняют межстрановые сравнения.

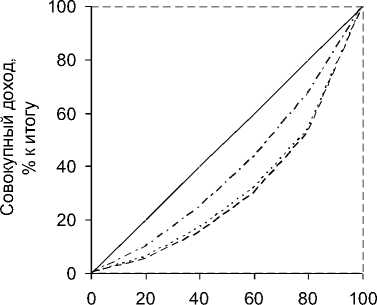

Численность населения, в % к итогу

1990г. (коэффициент Джини-0,189) 1995г.

(коэффициент Джини-0,387) 2014г.

(коэффициент Джини-0,416)

Линия равномерного распределения

Рисунок 1 – Кривые концентрации (Лоренца) и индексы Джини для России

Из рисунка 1 видно, что в 1995 г. по сравнению с 1990 г. кривая Лоренца сильнее изогнута. Это говорит о том, что неравенство в распределении доходов в России увеличивалось, т.е. наблюдался рост поляризации в обществе. В 1990 г. денежные доходы были сравнительно равномерно распределены среди основной массы населения. В 1992 году, с началом рыночных преобразований, наблюдалось резкое увеличение уровня бедности. С 1995 г. по 2014 г. величина коэффициента Джини изменяется незначительно. Индекс концентрации доходов, равный доле, которую площадь между кривой Лоренца и линией равномерного распределения составляет от площади треугольника под той же прямой, в 1995 году – 0,387, а в 2014 году – 0,416 [5]. По данным исследований Всемирного банка, при значении коэффициента Джини 0,3–0,4, неравенство можно считать избыточным. В этой связи высокое значение индекса Джини (более 0,4) в России свидетельствует о наличии избыточного неравенства, являющегося фактором, сдерживающим развитие инновационного потенциала и вызывающим негативные социальные и экономические последствия.

По данным Всемирного банка и ОЭСР коэффициент Джини варьирует по странам от 0,245 в Словении (2015 г.) до 0,634 в ЮАР (2011 г.). Относительно равномерное распределение доходов наблюдается в Словении, Чехии, странах Западной Европы, Скандинавских странах, Канаде. Большая часть стран Северной и Южной Америки, за исключением Канады, это страны с неравномерным распределением доходов. В США значение индекса Джини в 2013 г. составило 0,411. Высокий уровень неравенства доходов, наряду со странами Африки, наблюдается и в странах Латинской Америки, так, в Бразилии КG=0,529 (2013 г.). При этом в странах Латинской Америки с 2000 г. наблюдается снижение уровня экономического неравенства, а во многих развитых странах, глобальный финансово-экономический кризис 2008 года вызвал негативную тенденцию его роста.

Россия – многорегиональное государство, имеющее не только высокую межрегиональную, но и внутрирегиональную дифференциацию доходов населения. Особую актуальность на современном этапе, в условиях негативного влияния внешних и внутренних факторов на развитие экономики России в целом и отдельных регионов, имеют вопросы управления качеством жизни населения. Наряду с этим следует отметить, что основная доля социальных проблем решается на региональном уровне. Усиление социальной направленности экономических преобразований обеспечивает повышение качества жизни населения и, как следствие, способствует устойчивому и безопасному развитию региона. Калужская область занимает лидирующие позиции по ряду показателей экономического развития, которые имеют не только положительную динамику, но и темпы роста, превышающие уровень предыдущих лет [4]. В Калужской области неравномерность в распределении доходов населения ниже среднероссийского уровня, значение коэффициента Джини в 2014 г. составило 0,389 [5]. В соответствии со стандартами допустимых значений коэффициента Джини, разработанными экспертами ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», Калужская область относится к регионам, в которых данный показатель превышал предельно допустимое значение относительно уровня ВРП по паритету покупательной способности (ППС) (ВРП по ППС от 10-20 тыс. долл., КG≤0,38) [2].

В отличие от незначительно изменяющегося с 1995 г., коэффициента Джини, величина коэффициента фондов имеет устойчивый рост. В соответствии с этим параметром дифференциация в целом по РФ в 2014 г. по сравнению с 1991 г. выросла в 3,6 раза. Несмотря на то, что в Калужской области значение коэффициента фондов c 1995 г. по 2014 г. ниже среднероссийского уровня и составило в 2014 г. 13,2 раза (82,5 % уровня РФ), разрыв в величине данного показателя сокращается (в 1995 г. 49,6 % уровня РФ) [4, 5]. В период с 1995-2014 гг. в Калужской области наблюдается более высокий рост дифференциации (197,0 %) по сравнению со среднероссийским уровнем (118,5 %).

По предварительным данным официальной статистики, начавшийся в 2014 г. экономический кризис, оказал влияние на незначительное снижение уровня неравенства в доходах населения. В 2015 году в среднем по России коэффициент Джини снизился на 0,3 п.п. по сравнению с уровнем 2014 г. и составил 0,413, значение коэффициента фондов – 15,7 раз, в Калужской области 0,377 (снижение на 1,2 п.п.) и 12,1 раз соответственно [6].

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что, значительный рост неравенства в распределении доходов с началом рыночных преобразований в России, в посткризисный период приостановился. Это обусловлено изменениями бюджетной политики России в кризисных и посткризисных условиях (использование нефтегазовых доходов на финансирование бюджетного дефицита на фоне дополнительных расходов в рамках антикризисных программ), повышением пенсий (валоризация, повышенная индексация трудовых и социальных пенсий в период кризиса 2008–2009 гг.). Выраженное неравенство свидетельствует об отсутствии значимого среднего класса в России. На современном этапе проблема снижения избыточного неравенства становится многократно сложнее и требует новых подходов в формировании государственной социально-экономической политики нацеленной на развитие человеческого потенциала нации. Сегодня особенно актуальным может быть использование значений показателей качества жизни в качестве критериев для оценки эффективности деятельности органов публичной власти. Наряду с этим, на результатах оценки качества жизни населения должно основываться формирование социально-экономической политики региона. Решение проблемы преодоления социально-экономического неравенства, расширения среднего класса до преобладающей в обществе социальной группы, целенаправленные меры в области распределительных отношений, способны обеспечить повышение качества жизни населения РФ и отдельных регионов – стратегического приоритета развития нашего общества. Признание Нобелевским комитетом научных заслуг в области экономики зарубежного исследователя Ангуса Дитона будет способствовать осознанию отечественным научным сообществом реального состояния собственных исследований уровня и качества жизни, потребления, бедности и неравенства, расширению связей российских ученых с мировым профессиональным сообществом, увеличению государственного внимания и поддержки развития отечественных социально-экономических и гуманитарных научных школ [3].

Список литературы Показатели дифференциации доходов населения как базовые характеристики уровня и качества жизни

- Баженов, С. А. Качество жизни населения: теория и практика/С. А. Баженов, Н. С. Маликов//Уровень жизни населения регионов России. -2002. -№10.

- Бобков, В. Н. Ежегодный мониторинг неравенства качества и уровня жизни населения России за 2010 год/В. Н. Бобков, А. А. Гулюгина, Е. Ю. Чесалкина//Уровень жизни населения регионов России. -2011. -№10 -С.3-39.

- Бобков, В. М. Нобелевский лауреат Ангус Дитон и развитие российской науки: исследование уровня и качества жизни, методы оценки и измерения неравенства и бедности/В. М. Бобков, В. Г. Квачев, О. И. Щербакова//Уровень жизни населения регионов России. -2015. -№4 (198). -С.7-26.

- Гагарина, С. Н. Экономико-статистическая оценка как инструмент управления качеством жизни населения в целях устойчивого развития региона/С. Н. Гагарина, Н. Ю. Чаусов//Вестник университета (Государственный университет управления). -2016. -№ 12. -С.5-11.

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2015 г. Раздел Уровень жизни населения . -Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/Main.htm (дата обращения: 10.11.16).

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2016 г. Раздел Уровень жизни населения . -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения: 20.01.17).