Показатели для количественной оценки энергетической эффективности отдельных элементов системы централизованного теплоснабжения

Автор: Горшенин В.П.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Теплотехника

Статья в выпуске: 5 (8), 2007 года.

Бесплатный доступ

Обоснованы показатели для оценки энергетической эффективности отдельных элементов системы теплоснабжения. Эти показатели дают представление, соответственно, о том насколько полно используется подведенная теплота в котлах, теплообменниках и в системах водяного отопления, какая часть ее теряется в тепловой сети и какая часть ее перерасходуется в зданиях из-за нарушения гидравлического режима тепловой сети.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123261

IDR: 147123261 | УДК: 697.34

Текст научной статьи Показатели для количественной оценки энергетической эффективности отдельных элементов системы централизованного теплоснабжения

оказывает количество дней с гололедной нагрузкой за декаду. Менее значительное влияние в течение теплого и холодного периодов года оказывает средняя де кадная скорость ветра, причем влияние ветра усиливается при снижении средней декадной температуры. Отдельного влияния количества осадков за декаду в течение года, практически не наблюдается, однако совместное влияние осадков с другими погодными факторами оказывает незначительное воздействие на возникновение замыканий на землю.

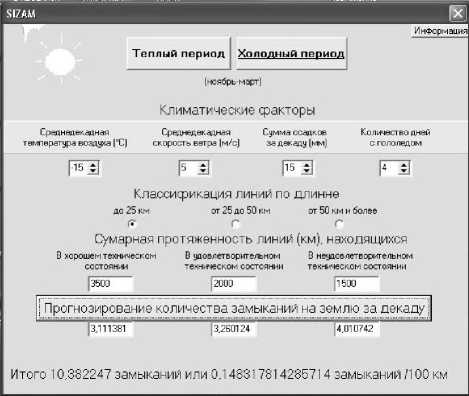

Для автоматической обработки большого количе ства данных при прогнозировании однофазных замы каний на землю , разработано программное обеспече ние SIZAM – синоптик замыканий , рабочее окно про граммы представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Рабочее окно программы SIZAM

Таким образом , предложенный метод прогнози рования однофазных замыканий на землю в распреде лительных сетях 10 кВ позволит энергетическим предприятиям ( на основании имеющихся у них дан ных по разным категориям линий , а также на основа нии поступающих сводок прогноза погоды ) своевре менно осуществлять ремонтно - восстановительные работы на наиболее уязвимых линиях , что позволит предотвратить массовое возникновение замыканий на землю , а следовательно повысит безопасность рас пределительной сети .

Литература

-

1. Арцишевский , Я . Л . Определение мест повреж дения линий электропередачи в сетях с изолирован ной нейтралью : Учеб . пособие для ПТУ / Я . Л . Арци - шевский - М .: Высш . шк ., 1989. - 87 с .

-

2. Гмурман , В . Е . Теория вероятностей и математи ческая статистика : Учеб . пособие для вузов / В . Е Гмурман . - М .: Высш . шк ., 2003. - 479 с .

-

3. ГОСТ 16350-80. Климат ССР . Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей . - М .: Издательство стандар тов , 1986. - 140 с .

УДК 697.34

П ОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫ Х ЭЛЕМ ЕНТОВ СИСТЕМ Ы ЦЕНТРАЛИЗОВАН НОГО ТЕПЛОСНАБЖ ЕНИЯ

-

В.П. Горшенин , к.т.н. (ФГОУВПО Орел ГАУ)

Повышение энергетической эффективности от дельных элементов системы централизованного теп лоснабжения ( котлов , тепловой сети , теплообменни ков , систем водяного отопления , зданий ) направлено на снижение потребления и потерь ими энергетиче ских ресурсов : топлива , тепловой и электрической энергии .

В рамках проводимых исследований система теп лоснабжения рассматривается в виде системы , со стоящей из двух основных циркуляционных колец и совокупности сопутствующих колец .

Порядковый номер основных колец возрастает от источника теплоты к потребителю . Первое циркуля ционное кольцо (k=1), представляет собой совокуп ность газоходов котла ( его газовый тракт ) и замыка ется на окружающую среду ; оно обеспечивает нагрев продуктами сгорания теплоносителя ( воды ) при его движении по трубам водяного тракта котла .

Второе кольцо (k=2) включает в себя водяной тракт котла , трубопроводы тепловой сети и замыкает ся или на один из каналов наиболее удаленного теп лообменника или на контур наиболее удаленной сис темы отопления , подключенной по зависимой схеме . Отмеченное кольцо представляет собой расчетный контур тепловой сети .

К сопутствующим кольцам относятся кольца 3 (k=3). Эти кольца включают в себя главный стояк , магистрали систем отопления и их последний стояк и начинаются они с канала теплообменника . Кольца 3 представляют собой расчетный контур систем ото пления , подсоединенных к тепловой сети по незави симой схеме ( через теплообменник ).

Кроме того , в рамках кольца 2 выделяются про межуточные ( рядовые ) кольца 2*, в которых замы кающими элементами (k=3*, 4) являются , соответст венно , зависимо подсоединенные системы отопления и теплообменники , предшествующие замыкающему элементу кольца 2. В кольцах 2 и 2* их начальные участки до замыкающих элементов 3* и 4 являются общими .

Энергетическая эффективность теплообменного оборудования ( котлов и теплообменников , систем отопления ) характеризуется полнотой использования в нем подведенной теплоты . Чем меньше конечное значение t2 г k температуры греющего теплоносителя при заданном ее начальном значении t1 г k, т . е . чем больше перепад его температуры Δ t г k при заданном значении его расхода Gk, тем больше значение тепло вого потока , переданного от греющего теплоносителя к нагреваемому , тем выше энергетическая эффектив ность теплообменного оборудования .

Оценка энергетической эффективности котлов (k=1), как известно , осуществляется с использованием коэффициента полезного действия ( КПД ) [1]:

η к = Q ис 1 /Q рп 1 , (1)

где Q ис 1 – тепловой поток , затраченный на нагрев во ды в котле ( полезно использованный ), Вт ; Q ис 1 =Q 2 , т . к . поверхности нагрева котла являются начальным участком циркуляционного кольца 2; Q рп 1 – тепловой поток , выделившийся при сгорании топлива в топке котла ( располагаемый тепловой поток топлива ), Вт .

Энергетическая эффективность процесса транс портирования теплоносителя по тепловой сети растет с уменьшением потерь тепловой энергии в ее тепло проводах . При этом тепловая энергия в теплопрово дах теряется путем теплопередачи через их стенку и с утечками теплоносителя . В результате потери тепло ты уменьшается температура теплоносителя при его движении по теплопроводам .

Для оценки энергетической эффективности про цесса транспортирования теплоносителя может найти применение коэффициент эффективного функциони рования тепловой сети ( КЭФ ):

η тс = Q п /Q рп 2 , (2)

где Q п – тепловой поток , подводимый к инженерным системам зданий ( потребляемый ), Вт ;

определяется по известной формуле :

Q п =cG п (t г -t o );

с – теплоемкость теплоносителя ( горячей воды ), Дж /( кг оС ); G п – расход теплоносителя , подводимого к инженерным системам ( индивидуальным тепловым пунктам ) зданий , кг / с ;

G п =G 2 -G с ;

G2 – расход теплоносителя , поступающего из котель ной в подающую магистраль тепловой сети , кг / с ; G2=G п +G с ; G с – количество теплоносителя , теряемого в тепловой сети ( утечки теплоносителя ), кг / с ; t г , to – значения температуры теплоносителя , соответствен но , на входе и на выходе из индивидуальных тепло вых пунктов зданий , оС ;

t г =t г *- Δ t г , t o =t o *+ Δ t o ;

t г *, t о *- значения температуры теплоносителя , соответ ственно , на входе в подающую магистраль и на выхо де из обратной магистрали тепловой сети , оС ; Δ t г , Δ t o – перепады температуры теплоносителя , соответст венно , в подающей и обратной магистралях , оС ; Q рп 2 – тепловой поток , отпущенный котельной в тепловую сеть ( располагаемый ), Вт ;

Q рп 2 =Q ис 1 =Q 2 ; Q ис 1 – тоже , что и в выражении (1); ве личина Q2 определяется по известной формуле :

Q 2 =cG 2 (t г *-t о *).

Раскрыв , образующие выражение (2), величины через их формулы и произведя преобразования , окон чательно имеем :

η тс = (1 - (G с /G 2 ))(1 - (( Δ t г + Δ t o )/(t г *-t o *)))=

=(1 - β 0 у )(1 - β 0 т ) (3)

где β 0 у – доля теплоносителя , теряемого в тепловой сети ; по определению β 0 у =G с /G2; β 0 т – доля теплоты , теряемой тепловой сетью путем теплопередачи ; по определению β 0 т =( Δ t г + Δ to)/(t г *-to*);

КЭФ тепловой сети показывает какая часть тепловой энергии , отпущенной котельной , поступает в инже нерные системы потребителей .

Соответственно , доля тепловой энергии , теряемой в тепловой сети , составляет :

β тс =(Q рп 2 -Q п )/Q рп 2 =1- η тс = β 0 у + β 0 т - β 0 у β 0 т . (4)

Оценку энергетической эффективности теплообменников и систем водяного отопления представляет- ся возможным проводить с помощью коэффициента полезного использования тепловой энергии (КПИ):

η то = Q ис k /Q пд k , (5)

где k=4, 3, 3*; индекс k – номер циркуляционного кольца , по которому перемещается греющий теплоно ситель в рассматриваемом элементе ; Q ис k – тепловой поток , воспринятый нагреваемым теплоносителем ( полезно использованный ), Вт ; Q ис k=Q г k η ; Q г k – тепло вой поток , отданный греющим теплоносителем , Вт ; Q г k = Q пд k -Q ов k ; Q пд k , Q ов k – тепловые потоки , соответ ственно , подведенный и отведенный , Вт ; определяют ся с использованием известной формулы :

Q пд k = cG k (t 1 г k -t sk ); Q ов k = cG k (t 2 г k -t sk );

с – тоже , что и в выражении (2); G k – расход теплоно сителя , циркулирующий через теплообменник ( сис тему водяного отопления ), кг / с ; t 1 г k , t 2 г k – соответст венно , начальные и конечные значения температур греющих теплоносителей , циркулирующих через теп лообменники ( системы водяного отопления ), оС ; tsk – значение температуры , принимаемой за « ноль отсче та »; применительно к теплообменнику с движением теплоносителя по схеме « прямоток » tsk – это конечное значение температуры нагреваемого ( холодного ) теп лоносителя (t sk =t 2 х k ); применительно к теплообменни ку с движением теплоносителя по схеме « противо ток » t sk – это начальное значение температуры нагре ваемого ( холодного ) теплоносителя (t sk =t 1 х k ); приме нительно к системе водяного отопления t sk – это зна чение температуры внутреннего воздуха в помещени ях здания (t sk =t в ); η - коэффициент , учитывающий теплопотери теплообменного аппарата в окружаю щую среду [2]; применительно к системе водяного отопления η =1.

Раскрыв , образующие выражение (5), величины через их формулы и произведя преобразования , окон чательно имеем :

ηто =(1 - ((t2 г k-tsk) / (t1 г k-tsk))) η . (6)

Учитывая известное уравнение теплового баланса котла :

ВQррηк = В(I1г-Iух)η* = cG2(tг*-tо*), формула (6) применительно к котлу принимает вид: ηк=(1 - ((Iух-Iв) / (I1г-Iв))) η*, (7)

где В – расход сжигаемого топлива , кг / с ( м 3/c);

Q р р – располагаемая теплота топлива , Дж / кг ( Дж / м 3); в большинстве случаев : Q рр≈ Q н р ; Q н р – низшая теплота сгорания топлива ; ηк - тоже , что и по выражению (1); I1 г , I ух , I в – энтальпия , соответственно , продуктов сго рания в факеле , уходящих продуктов сгорания и на ружного воздуха , Дж / кг ; η * - коэффициент , учиты вающий теплопотери котла ;

η *=1 – (q 3 +q 4 +q 5 +q 6 );

q 3 , q 4 , q 5 , q 6 – доли потерь теплоты , соответственно , с химическим и механическим недожогами , от наруж ного охлаждения корпуса котла , с удаляемыми шла ками [1]; c, G2, t г *, t о * - тоже , что и в выражении (2).

Оценка энергетической эффективности зданий и сооружений, как потребителей тепловой энергии, осуществляется с использованием такого известного показателя как удельный годовой расход теплоты на отопление (qо, (Вт ч)/(м3 год)) и проводится в рамках сравнительного анализа. Абсолютного показателя в этом случае не может быть, т.к. здания не являются энергетическими установками, которые предназначены для получения или трансформации энергии. Соот- ветственно, какое количество теплоты поступило во внутренний объем здания, такое же количество ее и теряется.

Значение величины q о при заданных климатиче ских условиях зависит от уровня теплозащиты здания и нормативного значения интенсивности воздухооб мена .

Энергетическая эффективность использования тепловой энергии в отдельном здании оценивается по значению дополнительного расхода тепловой энер гии , затрачиваемой на перегрев в нем внутреннего воздуха . Под перегревом внутреннего воздуха в зда нии понимается превышение значения его температу ры сверх нормативного значения .

Возникновение перегревов внутреннего воздуха в зданиях связано с низким уровнем автоматизации систем теплоснабжения в целом и , в частности , инже нерных систем зданий . В этих условиях распределе ние теплоносителя по отдельным циркуляционным кольцам не соответствует расчетному и наблюдается рассогласование режимов отпуска и потребления теп лоты .

В результате отклонения гидравлического режима системы теплоснабжения от расчетного в системы отопления близко расположенных зданий затекает большее количество теплоносителя , чем в системы отопления более удаленных зданий .

Рассогласование режимов отпуска и потребления теплоты , наблюдающееся , как правило , в зимние сол нечные дни и в весенний период отопительного сезо на , проявляется в том , что в системы отопления зда ний поступает теплоноситель с завышенным значени ем температуры .

Для оценки эффективности использования тепло ты в отдельном здании принимается такой показатель как коэффициент эффективного использования тепло ты в здании ηзд ( КИТ ).

КИТ показывает во сколько раз текущее значение теплового потока , подаваемого в здание , превышает его расчетное значение .

Соответственно , имеем :

η зд =Q о /Q о *=(1- β и ) / (1- β t ), (8)

где Q о , Q о * – значения теплового потока , подаваемого системой отопления в объем здания , соответственно , расчетное и текущее ( завышенное ), кВт ;

Q о =cG р (t 1 г -t 2 г ); Q о *=cG s (t 1 г -t 2 г *);

G s =G р +G и ; G р =G s -G и ;

Gs, G р , G и – расход теплоносителя , соответственно , текущий ( общий ), расчетный и избыточный , кг /c;

t1 г , t2 г – тоже , что и в выражении (5);

t 2 г =t 2 г + Δ t;

Δ t – добавка , учитывающая повышение конечного значения температуры теплоносителя в результате увеличения его расхода в системе отопления , оС ; β и – доля расхода теплоносителя , избыточного по сравне нию с расчетным расходом ; по определению β и =G и /G s ; β t = Δ t/(t 1 г -t 2 г ).

Принимая во внимание известное уравнение теп лового баланса здания :

Q о +Q тв =Q тп +Q ин , величины Q о и Q о * в выражении (8) представляются следующим образом :

Qо=βдkоFо(tв-tн); Qо*=βдkоFо(tв.i-tн), где Qтв – тепловой поток, поступающий в объем здания в виде бытовых тепловыделений, Вт; Qтп – тепловой поток, теряемый через ограждение путем теплопередачи, Вт; Qин – тепловой поток, затрачиваемый на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха, Вт.

β д =1+ β ин - β тв ; β ин = Q ин /Q тп ; β тв = Q тв /Q тп ;

k о – коэффициент теплопередачи наружного огражде ния , средневзвешенный по площади его поверхности , Вт /( м 2 оС ); F о - расчётная площадь поверхности огра ждения здания ( сооружения ) по наружному обмеру , м 2; t в , t в * - соответственно , нормативное и наблюдае мое ( завышенное ) значение температуры внутреннего воздуха , 0 С ; t н - температура наружного воздуха в рас сматриваемый период времени , 0 С .

Тогда выражение (8) может быть представлено следующим образом :

η зд =Q о /Q о *=(t в -t н )/(t в *-t н ). (9)

Соответственно , доля тепловой энергии , перерас ходуемой в здании , составляет :

β зд =(Q о *-Q о )/Q о *= 1 - η зд = ( β и – β t )/(1 – β t ) (10)

или

β зд = (t в *-t в )/(t в *-t н ). (11)

Для оценки энергетической эффективности сис темы теплоснабжения в целом может найти примене ние коэффициент эффективного функционирования системы теплоснабжения ( КЭФ ):

η тсн = Q рч /Q рп 2 , (12)

где Q рч – тепловой поток , необходимый для подачи потребителям в соответствии с расчетом , Вт ; опреде ляется по известной формуле :

Q рч =cG рч (t г -t o );

G рч – расчетный расход теплоносителя в системе теп лоснабжения , требуемый по расчету , кг / с ;

G рч =G 2 -G с -G из ;

G2, G с , с , t г , to – тоже , что и применительно к выраже нию (2); G из – избыточный расход теплоносителя в системе теплоснабжения , кг /c; Q рп 2 – тоже , что и в выражении (2).

Раскрыв , образующие выражение (12), величины через их формулы и произведя преобразования , окон чательно имеем :

η тсн =(1-(G с /G 2 )-(G из /G 2 ))(1-(( Δ t г + Δ t o )/(t г *-t o *)))(13)

или

η тсн = (1 - β 0 у - β 0 и )(1 - β 0 т ), (14)

где β 0 у , β 0 т – тоже , что и применительно к выражени ям (2) и (3); β 0 и – доля теплоносителя , избыточного в тепловой сети ; по определению β 0 и =G из /G2.

КЭФ системы теплоснабжения показывает во сколько раз расход тепловой энергии , отпущенной котельной , превышает расчетный .

Соответственно , доля тепловой энергии , отпус каемой сверх расчетного значения , составляет :

βтсн =(Q рп 2-Q рч )/Q рп 2=1- ηтс = = β 0 у + β 0 и + β 0 т - β 0 уβ 0 т - β 0 иβ 0 т . (15)

В заключение можно отметить, что энергетическая эффективность системы теплоснабжения при заданном качестве ее монтажа, ремонтов и эксплуатации определяется уровнем теплозащиты зданий (сооружений), значением параметров состояния (температур и скорости) теплоносителей в ее циркуляционных кольцах и уровнем теплозащиты теплопроводов тепловой сети. Соответственно, уровень теплозащиты зданий и теплопроводов определяется толщиной их теплозащитных оболочек при заданной теплопроводности материала этих оболочек.

При этом снижение затрат энергетических ресур сов ( топлива , тепловой и электрической энергии ) на поддержание требуемого теплового состояния внут ренней среды зданий ( сооружений ) в результате уве личения уровня их теплозащиты и уровня теплозащи ты теплопроводов , уменьшения конечного значения температуры и значения скорости движения теплоно сителей сопровождается ростом затрат материальных ресурсов ( строительных и теплоизоляционных мате риалов , металла ).

Минимизация суммарных затрат энергетических и материальных ресурсов на поддержание требуемого теплового состояния внутренней среды зданий и со оружений обеспечивается в рамках метода технико экономической оптимизации путем решения соответ ствующих частных оптимизационных задач [3-6]. В результате решения этих задач определяются опти мальные значения толщин непрозрачных участков наружных ограждений зданий и слоя изоляции тепло проводов тепловой сети , а также оптимальные значе ния перепада температуры ( энтальпии ) и скорости движения теплоносителей в циркуляционных кольцах системы теплоснабжения .

Оптимизация мощности системы теплоснабжения обеспечивает экономически целесообразные размеры тепловой сети , что позволяет улучшить условия ее эксплуатации и качество ее ремонтов .

Соответственно , экономическая эффективность проектного решения отдельных элементов системы теплоснабжения оценивается в рамках сравнительно го анализа с использованием таких известных вели чин как сравнительный срок окупаемости То и приве денные затраты П [7]. Оценка экономической эффек тивности проектного решения системы теплоснабже ния в целом осуществляется с использованием абсо лютных экономических показателей [8].

Таким образом , из выполненного анализа следует , что один из главных путей повышения эффективно сти системы теплоснабжения – это грамотное обосно вание значений параметров состояния теплоносите лей , циркулирующих в ее кольцах , и значений конст руктивных параметров ее отдельных элементов , а также ее мощности .

Список литературы Показатели для количественной оценки энергетической эффективности отдельных элементов системы централизованного теплоснабжения

- Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)/Под ред. Н.В. Кузнецова, В.В. Митора, И.Е. Дубовского, Э.С. Карасиной. -М.: Энергия, 1973. -376 с.

- Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Кн. 4: Справочник/Под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина -2-е изд., перераб. -М: Энергоатомиздат, 1991. -558 с.

- Горшенин, В.П. Совершенствование метода оптимизации толщины непрозрачных элементов ограждения зданий и сооружений/В.П. Горшенин//Строительные материалы. -2003. -№11. -С. 52-54.

- Горшенин, В.П. Оптимизация теплового режима зданий и сооружений/В.П. Горшенин//Известия вузов. Строительство. -2005. -№3. -С. 71-73.

- Горшенин, В.П. Оптимизация параметров состояния продуктов сгорания в водогрейных котлах/В.П. Горшенин//Энерго-и ресурсосбережение -ХХІ век: Материалы Третьей международной научно-практической интернет-конференции/ОрелГТУ. -Орел: Издательский Дом «Орлик», 2005. -С. 34-36.

- Горшенин, В.П. Оптимизация параметров состояния греющего теплоносителя в рекуперативных теплообменниках/В.П Горшенин//Известия вузов. Строительство. -2006. -№3-4. -С. 109-116.

- Экономика предприятий энергетического комплекса: Учебник для вузов/В.С. Самсонов, М.А. Вяткин. -М.: Высшая школа, 2001. -416 с.

- Горшенин, В.П. Технико-экономическое обоснование проектного решения системы централизованного теплоснабжения/В.П. Горшенин//Известия вузов. Строительство.-2006. -№5. -С. 51-55.