Показатели, характеризующие здоровье жителей России к 2021 году

Автор: Назарова Инна Борисовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Уровень, качество и условия жизни населения

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

На основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ рассмотрены основные факторы в динамике, характеризующие здоровье по самооценкам респондентов с 1994 по 2020 годы. По данным 2020 г. не выявлено значительных изменений в здоровье, позволяющих говорить о явном влиянии пандемии, около половины мужчин и треть женщин считали себя здоровыми, 45,8% мужчин и 52,0% женщин определяют свое здоровье как среднее. Негативные оценки жителей различных населенных пунктов практически сравнялись и к 2020 г. жители городов уже оценили свое здоровье хуже жителей села и ПГТ. Негативная оценка своего здоровья у жителей села и ПГТ снизилась в 2 раза. Выявлены основные факторы, которые способны внести негативный вклад в ситуацию пандемии: 1) 8,5% мужчин и 13,2% женщин считают свое здоровье плохим и очень плохим; в течение последних 30 дней в 2020 г. какие-либо проблемы со здоровьем были у пятой части мужчин и трети женщин; 2) 22,6% не удовлетворены своей жизнью в целом, самочувствие мужчин и женщин практически не различаются; 3) 56,3% не удовлетворены своим материальным положением; 29,7% ответили, что их материальное положение ухудшилось; 4) 6,7% не удовлетворены своей работой; 5) 16,6% не видит перспектив и считают, что в ближайшее время будут жить хуже; 6) 63,4% населения очень беспокоит или немного беспокоит потерять работу; 7) 77,4% ведут пассивный образ жизни, не занимаясь физическими упражнениями; 8) курят 43,9% мужчин и 13,1% женщин.

Здоровье, удовлетворённость жизнью, самосохранительное поведение, физическая активность, вредные привычки

Короткий адрес: https://sciup.org/143178889

IDR: 143178889 | DOI: 10.19181/population.2022.25.2.3

Текст научной статьи Показатели, характеризующие здоровье жителей России к 2021 году

Здоровье является важнейшим ресурсом индивида и общества, позволяющим противостоять ситуации глобальных рисков, в том числе пандемии. Н. М. Римашев-ская подчеркивала, что «потенциал здоровья нации на макроуровне определяется его запасом у разных категорий населения, с разными состояниями здоровья, реакцией на институциональные изменения в системе здравоохранения, демографическими тенденциями» [1]. Пандемия помимо прямых угроз физическому здоровью принесла с собой такие факторы риска как стрессы, изоляцию и ряд иных социальных ограничений от привычного набора образа жизни россиян. Все это могло повлиять на физическое и психическое (эмоциональное) здоровье.

Эксперты обращают внимание на то, что здоровье во многом зависит от значительного набора социальных, экономических и поведенческих факторов: уровня дохода, занятости на рынке труда, удовлетворенности жизнью, уверенностью в завтрашнем дне, семейного статуса и вредных привычек [2-4]. В том числе от жизненных возможностей людей, доступности к основным ресурсам (экономическим, социальным, инфраструктурным), позволяющим сохранить здоровье [5]. Благополучие или качество жизни тесным образом связано с самооценками здоровья [6; 7].

Оценивая состояние здоровья, медицина рассматривает качество жизни, как интегральную характеристику состояния пациента — физического, психологического, социального и эмоционального, оцениваемого исходя из его субъективного восприятия. При этом принимаются во внимание разные сферы жизни пациента, как напрямую связанные с состоянием здоровья, так и зависящие от него косвенно [8]. Например, удовлетворенности материальным положением носит как экономический, так и психосоциальный характер, поскольку многие считают материальную ситуацию основной причиной проблем со здоровьем [3; 6; 9]. Кроме этого, актуальные исследования указывают на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией повлияла на уровень заболеваемости, отразилась на состоянии здоровья граждан и внесла негативный вклад в экономическое положение значительных групп населения [10].

В статье рассмотрены различные социально-экономические характеристики, которые могли повлиять на здоровье населения в 2020 году. Эмпирическая основа: база данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) за период с 1994 по 2020 гг., полная выборка 1 . Панель содержит вопросы, касающиеся субъективной оценки состояния физического здоровья респондента и сведения о болезнях, обращениях к медицинским работникам, психологическом самочувствии. В частности, используется самая распространенная шкала самооценки здоровья индивида — пятибалльная (очень хорошее, хорошее, среднее, плохое и очень плохое), которая для удобства перекодирована в трёхбалльную (как и большинство шкал, используемых в данном исследовании). Данные исследований, проведённых в России, доказывают, что объективное состояние здоровья человека совпадает с субъективной оценкой 2 . Данные мониторинга позволяют проанализировать самосохранительную активность человека: занятие спортом, наличие вредных привычек. В работе используются данные в отношении респондентов от 18 лет и старше: в 2020 г. таких респондентов было 17701 человек.

Самооценка здоровья

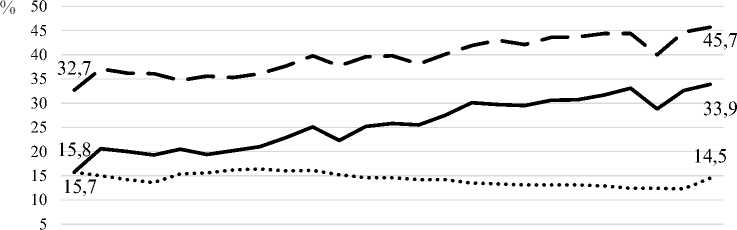

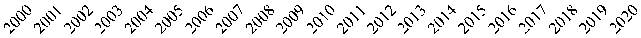

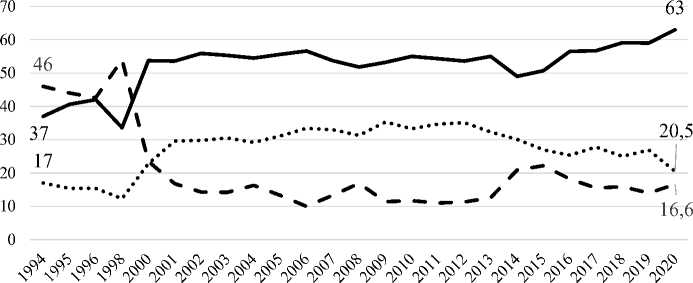

В период проведения исследования (1994–2020 гг.) мужчины и женщины стали выше оценивать свое здоровье, улучшение происходило ежегодно за исключением 2018 года. К 2021 г. около половины муж чин и треть женщин считали себя здоровыми (рис. 1), почти десятая часть мужчин (8,5%) и женщин (13,2%) считают свое здоровье плохим и очень плохим, почти половина определяют свое здоровье как среднее (45,8% мужчин и 52,0% женщин). Снижение самооценок наблюдалось в 2006 г.,

Мужчины Женщины Коэффициент смертности

Рис. 1. Самооценки здоровья как «хорошее и очень хорошее» в % и коэффициент смертности в ‰

Fig. 1. Self-assessments of health as «good and very good» in % and mortality rate in ‰ Источник: рассчитано автором по данным RLMS-HSE и данные Росстата.

2009 г. после кризиса 2008 г. и в 2018 году. В 2020 г. ухудшения самооценок в период начала пандемии не наблюдается. Но показатели смертности уже «отреагировали», продемонстрировав увеличение.

Негативные оценки своего здоровье как плохого и очень плохого жителей различ- ных населённых пунктов (областной центр, город, поселок городского типа — ПГТ, село). практически сравнялись и к 2020 г. жители городов уже оценили свое здоровье хуже жителей села и ПГТ (табл. 1). Негативная оценка своего здоровья у жителей села и ПГТ снизилась в 2 раза!

Таблица 1

Самооценка здоровья «плохое и очень плохое в зависимости от места проживания, %

Table 1

Health rating as «poor and very poor» depending on the place of residence, %

|

Населённый пункт |

Год* |

|||

|

1994 |

2010 |

2019 |

2020 |

|

|

Областной центр |

19,4 |

13,2 |

12,7 |

12,2 |

|

Город |

18,5 |

14,0 |

12,8 |

12,0 |

|

ПГТ |

15,0 |

12,3 |

11,9 |

7,7 |

|

Село |

23,6 |

13,9 |

11,7 |

9,8 |

*вместе с оценкой «хорошее», «очень хорошее» и «среднее» составляет 100% по каждой строке. Источник: составлено автором по данным базы RLMS-HSE.

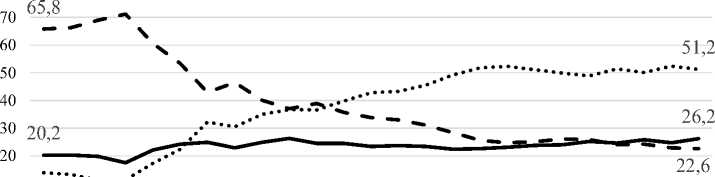

Психологическое самочувствие или эмоциональное здоровье можно определить по вопросу об удовлетворённости различными сторонами жизни. И прежде всего — по вопросу об удовлетворённости жизнью в целом в настоящее время. Коренной перелом по данном показателю произошел в ответах мужчин в 2004 г., когда удовлетворённых жизнью стало больше (39,7%), чем неудовлетворённых (35,2%) и у женщин — в 2007 г. (37,1% против 35,4% соответственно). В 2020 г. были удовлетворены полностью и скорее удовлетворены жизнью 52,7% мужчин и 50,1% женщин. По сравнению с 2019 г. произошли небольшие изменения, которыми пока можно пренебречь (53,7% у мужчин и 51,4% у женщин). Однако неудовлетворённых жизнью в 2020 г. как среди мужчин, так и среди женщин стало меньше: 20,8% мужчин и 23,8% женщин. Таким образом, можно предположить, что пятая часть населения находится в стрессовой или предстрессо-вой ситуации (рис. 2).

Более всех удовлетворены своей жизнью представители молодых групп 18– 29 лет — 58,4% (не удовлетворены 15,6%) и 30–39 лет — 57,3% (не удовлетворены 15,9%). Не удовлетворены жизнью каждый пятый человек (22,3%) в возрасте 40– 49 лет; четвертая часть 50–59 лет (25,9%), треть (28,6%) представителей старшей возрастной группы. Риск стресса увеличивается с возрастом.

Удовлетворённость различными сторонами жизни

Удовлетворённость материальным положением . С 2000 г. начал задаваться вопрос об удовлетворённости материальным положением. Несмо-

%80

10 13,9 0

Л х\ л О х^ хБ xb х* хЧ -^ № Х^ Х^ х^ х^ х^ х^ х^1 x^S

Не удовлетворены И да, и нет

Рис. 2. Удовлетворённость жизнью в целом,%

Fig. 2. Satisfaction with life,% Источник: составлено автором по данным базы RLMS-HSE.

Удовлетворены

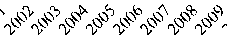

тря на уменьшение доли неудовлетворенных своим материальным положением, все годы исследования таких людей было более половины: в 2000 г.— в 7 раз больше (76,7% — не удовлетворены и 10,1% –удовлетворены), в 2020 г.— раз- рыв уменьшился (56,3% — не удовлетворены и 21,9% — удовлетворены) (рис. 3). В большей степени удовлетворены своим материальным положением люди старше 60 лет (27,2%). В других возрастных группах каждый пятый удовлетворён полно-

%

Совсем не удовлетворены

^^^^^^^™ Не очень удовлетворены

И да, и нет

Удовлетворены

Рис. 3. Удовлетворенность материальным положением,%

Fig. 3. Satisfaction with financial situation,% Источник: составлено автором по данным базы RLMS-HSE.

стью или скорее удовлетворён своим материальным положением.

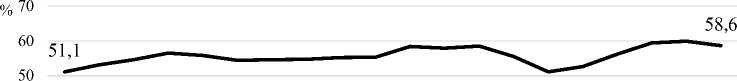

Вопрос о том, как изменилось материальное положение семьи за последние 12 месяцев, в рамках исследования задавался, начиная с 2001 года. К 2020 г. уменьшилось число жителей, чей материальный уровень в течение года улучшился (рис. 4). В 2008 г. материальное положение улучшилось у каждого пятого, и у каждого пятого — ухудшилось, после 2014 г. материальное положение также ухудшалось. Наибольшее число негативных ответов в отношении изменений материального положения звучало в 2015 и 2016 гг.— об этом объявили треть граждан (32,3%). К году эпидемии также наметилось изменение графика негативной динамики: материальное положение ухудшилось у трети населения. В наихудшем положении находятся старшие возрастные группы: у десятой части людей старше 59 лет материальное положение улучшилось и у четвертой части ухудшилось. У моло- дых людей 18–29 лет материальное положение ухудшилось в 27,7% случаев, улучшилось — у 17,4%, у остальных — осталось без изменений.

Другой оценкой экономического положения, которая также является отражением психологического самочувствия индивида, является отнесение себя к людям определенного достатка (ответ на вопрос о том, на какой ступени человек находится сегодня, если на первой (нижней) находятся нищие, а на девятой (верхней) — богатые). В 1998 г. на самую низкую ступень ставили себя представители старших возрастных групп — среди них была большая часть тех, кто считал себя бедным, хотя большинство из них были удовлетворены своим материальным положением. Особенно велика разница в ответах представителей старшего поколения и населения в целом, если сравнивать самоидентификацию по материальному положению, была в 1994–1998 гг.— каждый пятый считал себя нищим, ставя на первую ступень бедности.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Улучшилось Без изменений

Ухудшилось

Рис. 4. Изменение материального положения,%

Fig. 4. Change in financial position,% Источник: составлено автором по данным базы RLMS-HSE.

В 2020 г. на первую ступень поставили себя 3,6% респондентов, тем не менее практически десятая часть (13,3%) поставили себя на две самые низшие ступени. Основное ядро (73,6%), к которому отнесли себя жители России по уровню достатка, сконцентрировано на 3–5 ступенях виртуальной лестницы «бедность — богат -ство» из девяти возможных.

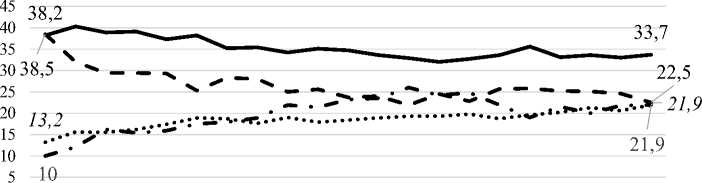

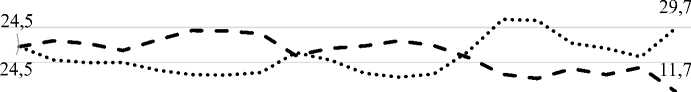

Удовлетворённость работой. После 2003 г. наметился отчетливый тренд, указывающий на увеличение числа работников, удовлетворённых своей работой в целом (рис. 5). В 2020 г. уровень удовлетворённости работой составил максимум за последнее десятилетие — 72,9%. Люди старшего возраста удовлетворены своей работой в большей степени, чем остальные: 18,8% полностью удовлетворены и 55,8% — скорее удовлетворены и молодые работники до 30 лет: 15,8% — полностью удовлетворены и 60,3% — скорее удовлетворены. Несмотря на необходимость работы в дистанционном режиме, в целом по выборке удовлетворённость работой не снизилась; возможно, ситуация позволила занятым оценить свою работу более позитивно.

Анализ данных РМЭЗ до 2010 г. показывает, что возможность продолжения тру- довой деятельности, удовлетворённость работой, а также достойное материальное положение, возможность организации отдыха и путешествий, получение новых впечатлений позитивно связано с самооценками здоровья россиян [6].

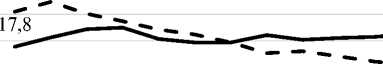

Отношение к будущему. Определить перспективное видение россиян позволяют вопросы о том, как предположительно будет жить человек и его семья через год. Трудности кризисного периода существенно повлияли не только на настроения людей в текущий период, но и на ожидания населения: в 2008 и 2014 гг. оптимистичных взглядов становилось меньше (рис. 6). После 2014 г. оптимистично настроенных людей стало больше, но с началом пандемии настроения людей изменились в худшую сторону, и доля обеспокоенных своим будущим уменьшилась. Наиболее оптимистичной группой в отношении «завтрашнего» дня является молодёжь, именно среди них больше всего людей, которые считают, что через 12 месяцев их семья будет жить лучше, чем сегодня (18–29 лет — 35,5%, старше 59 лет — 9,4%). Чем старше человек, тем чаще он считает, что скорее всего в жизни их семей ничего не измениться (18–29 лет— 11,8% и старше 59 лет — 71,7%). Пятая часть

% 80

72,9

60 51,1

20,5

6,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Не удовлетворены И да, и нет Удовлетворены

Рис. 5. Удовлетворённость работой в целом,%

Fig. 5. Job satisfaction,%

Источник: составлено автором по данным базы RLMS-HSE.

Будем жить хуже Ничего не изменится

Будем жить лучше

Рис. 6. Мнение людей о том, как они будут жить через 12 месяцев,%

Fig. 6. People’s opinion on how they will live in 12 months,% Источник: составлено автором по данным базы RLMS-HSE.

(18,9%) представителей старшей группы готовятся жить хуже.

У населения присутствуют страхи, связанные с потерей в будущем работы: не менее пятой части населения очень беспокоит потерять работу, в 2020 году речь прежде всего идет о группе 40–49 лет (35,0%) и в возрасте 50-59 лет (33,0%). Молодёжь потерей работы озабочена меньше (22,7%). В целом 63,4% населения очень или немного беспокоит потерять работу (в 2019 г. таких людей было немного меньше, но в пределах погрешности выборки и о наметившейся тенденции говорить преждевременно).

Сберегающее поведение

Обращение к врачу. Состояние здоровья зависит от поведения индивида с целью профилактики заболеваний и во время заболевания. В 2020 г. половина мужчин посещали врача реже одного раза в год, около трети — один раз в год (табл. 2). Треть женщин посещали врача 2–3 раза в год. К 2020 г. стиль поведения мужчин стал постепенно приближаться к женскому: мужчины стали чаще посещать врача. Женщи- ны также чаще стали обращаться к врачу. Каждая десятая женщина и каждый десятый мужчина посещают врача не менее одного раза в месяц. В 2020 г. в больнице (в течение последних трех месяцев перед опросом) лежали 2,3% мужчин (2019 г.— 4,3%) и 3,9% женщин (2019 г.— 5,1%).

Таблица 2

Частота посещения врача в 2004 и 2020 гг., %

Table 2

Doctor visits in 2004 and 2020, %

|

Посещаемость врача |

2004 |

2020 |

||

|

м |

ж |

м |

ж |

|

|

Несколько раз в месяц |

2,4 |

4,4 |

1,0 |

2,2 |

|

Один раз в месяц |

4,3 |

9,0 |

4,4 |

8,6 |

|

2–3 раза в течение года |

21,3 |

34,8 |

30,2 |

45,6 |

|

Один раз в течение года |

26,4 |

22,8 |

29,1 |

24,1 |

|

Реже одного раза в год |

45,6 |

29,0 |

35,3 |

19,4 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

Источник: составлено автором по данным базы RLMS-HSE.

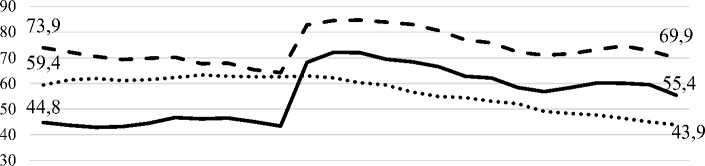

Элементы сберегающего поведения. На момент опроса не курили 56,1% мужчин и 86,9% женщин (рис. 7). Если у мужчин наблюдаются положительные тренды (в 1994 г. не курили 40,6% мужчин), то среди женщин — напротив, идут негативны процессы: в 1994 г. не курили 90,6%.

В течение последних 30 дней алкогольные напитки употребляли 69,9% мужчин и 55,4% женщин (1994 г.— 73,9% и 44,8% соответственно). Вместе с тем можно сказать, что после 2018 г. наметился тренд на уменьшение потребления алкоголя как мужчинами, так и женщинами.

Большинство граждан (77,4%) не занимаются никакими видами активности, включая езду на велосипеде или какой-либо вид спорта. Наиболее активны молодые люди, но даже среди них занимаются каким-либо видом спорта 36,6%. К старшему возрасту активность снижается. В начале 2000-х гг женщины занимались спортом практически в два раза реже, чем мужчины. Но с 2006 г. женщины стали более активными, хотя, как среди мужчин, так и среди женщин, активных людей было не более 15%. Ситуация изменилась в 2016 г., спортом стали заниматься четвёртая часть мужчин и женщин, с 2019 г. их доля уменьшилась до пятой части. Пока невозможно сказать о наметившемся тренде в уменьшении доли активных людей в связи с введением периодов дистанционной работы.

Несмотря на то, что нами не были обнаружены негативные значимые изменения в основных показателях, доступных в базе RLMS-HSE, характеризующих здоровье, важно отметить основные риски, которые становятся более яркими на фоне пандемии. Прежде всего речь идет о том, что существует значительная доля населения, характеризующая свое здоровье и поведение в негативном ключе: 1) десятая часть населения оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое; 2) пятая часть не удовлетворены своей жизнью в целом; 3) половина не удовлетворены своим материальным положением; 4) двадцатая часть не удовлетворены своей работой; 5)

20 9,4 13,1

oh oh oh oh ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch О О О ch ch

-^ О ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Употребляли алкоголь мужчины Курят мужчины

Употребляли алкоголь женщины Курят женщины

Рис. 7. Распространённость курения и употребления алкоголя, %

Fig. 7. Smoking and drinking, %

Источник: составлено автором по данным базы RLMS-HSE.

пятая часть не видят перспектив и считают, что в ближайшее время будут жить хуже; 6) более половины населения беспокоит возможность потерять работу; 7)

три четверти ведут пассивный образ жизни, не занимаясь физическими упражнениями; 8) курят почти половина мужчин и каждая десятая женщина.

Список литературы Показатели, характеризующие здоровье жителей России к 2021 году

- Римашевская, Н.М. Здоровье российского населения в условиях социально-экономической модернизации / Н. М. Римашевская, Н. Е. Русанова // Народонаселение. -2015. - № 4(70). - С. 33-42.

- Журавлёва, И.В. Поведенческий фактор здоровья населения / И. В. Журавлёва // Проблемы сатсальелсдемеграфси арзд.Н.В. Зарасова. — Москва : ИРИАН аССР,1987.— 1В 0 с.

- Кислицына, О. А. Влияние социально-экономических факторов на состояние здоровья: роль абсолютных или относительных лишений / О. А. Кислицына // Журнал исследований социальной политики.— 2015. — Т.— 13.— № 2. — С. 289-302.

- Назарова, И.Б. Здоровье и качество жизни жителей России / И. Б. Назарова // Социологические исследования. — 2014.— № 9. — С. 139-145.

- Локосов, В.В. Жизненные возможности людей: концептуальные подходы и измерение / В. В. Локосов, В. Д. Роик // Народонаселение.— 2020. — Т. 23.— № 4. — С. 19-25.

- Назарова, И.Б. Динамика качества жизни жителей России (1994-2010 гг.) / И. Б. Назарова // Народонаселение — 2012.— № 2.—С. 45-52.

- Черныш, М. Ф. Социальное благополучие и здоровье / М. Ф. Черныш // Информационно-аналитический бюллетень (ИНАБ). Субъективное и объективное благополучие в современном российском обществе: результаты эмпирического исследования. — 2020.— № 1. — С. 54-74.

- Новик, А. А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 2-е издание / А. А. Новик, Т. И. Ионова. — Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007.— 140 с.

- Варламова, С.Н. Здоровый образ жизни — шаг вперед, два назад / С. Н. Варламова, Н. Н. Седова // Социологические исследования. — 2010.— № 4. — С. 75-88.

- Смирнов, А.Ю. Анализ смертности от коронавирусной инфекции в России / А. Ю. Смирнов // Народонаселение.— 2021. — Т. 24.— № 2. — С. 76-86.

- Корхова, И.В. Методы оценки здоровья // Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть ХХ века. Проект «Таганрог» / ред. Н. М. Римашевская.—Москва : ИСЭПН РАН, 2001.— С. 224-252.

- Римашевская, Н. М. О методологии определения качественного состояния населения // Н. М. Римашевская, В. Г. Копнина, Е. Б. Бреева [и др.] // Демография и социология. Выпуск 6. Качество населения. — Москва : ИСЭПН РАН, 1993. — С. 7-22.