Показатели экспозиции и уклона рельефа Товузчай-Эсрикчайского бассейна

Автор: Керимова А.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Товузчайская котловина, расположенная на северо-восточном склоне Малого Кавказа, окружена рекой Кура с севера, Агстафачайской котловиной с запада и Заямчайской котловиной с востока. Рельеф бассейна имеет древнюю историю развития и сформировался под влиянием эндодинамических процессов совместно с геологическим строением. Рельеф, геологическое и геоморфологическое строение местности подробно изучали В. Хаин, Ш. Азизбеков, Л. Леонтьев, М. Кашгай и другие исследователи. Рельеф играет важную роль в определении направления использования земель как основного компонента экосистем и геосистем, а также оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность человека. Изучение уклона рельефа, степени фрагментации, направления склонов, уклона и других факторов является морфометрическим анализом местности, а карты пластичности на их основе служат основой для агроэкологической оценки земель.

Рельеф, экспозиция, морфоструктура, уклон, морфометрические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/14129692

IDR: 14129692 | УДК: 631.47 | DOI: 10.33619/2414-2948/99/10

Текст научной статьи Показатели экспозиции и уклона рельефа Товузчай-Эсрикчайского бассейна

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 631.47

Распределение почв по элементам рельефа и определение совместимости между ними определяют характеристики структур почвенного покрова. Под структурой земного покрова понимают характеристики геометрического расположения генетически связанных элементов земного покрова в данном пространстве и времени. По мнению И. Н. Степанова, основным требованием при оценке структуры почвенного покрова должно быть фундаментальное определение понятия «структура», а система «структура-почва» представляет собой совокупность элементов и их взаимосвязей [4, 5].

Составление почвенных карт на основе установленных закономерностей между формой рельефа и свойствами почвы осуществляется методом пластики рельефа по обнаружению структур. Таким образом, в формировании структур почвенного покрова участвуют основные морфологические и морфометрические факторы рельефа. При составлении карт пластики рельефа территории в частности учитываются, морфометрические факторы: уклон рельефа, степень вертикальной и горизонтальной расчлененности, крутизна склонов и др. [2, 3].

Северо-восточный склон Малого Кавказа, где расположена Товузчайско-Эсрикчайская котловина, являющаяся районом исследований, в орографическом отношении подразделяются на следующие зоны: предгорья (400–700 м), низкогорья (700–1000 м), среднегорья, (1000–2000 м) и частично высокогорья (2000–3000 м). Гипсометрические депрессии занимают большое место в морфологических показателях территории и отличаются своей сложностью. Крупнейшей орографической единицей бассейна, расположенной между рекой Курой и северными предгорьями Малого Кавказа, является равнина Хунам, абсолютная высота которой колеблется в пределах 300-400 м. В горной части западнее Товузчая расположены гряды Агдаг и Окюздаг, состоящие из невысоких гор, склоны которых не очень круты, а высота достигает 1000-1100 м [1, 7].

По прослеживанию Товузчайской котловине более типичен расчлененный рельеф. Такое формирование или расчлененность рельефа оказывает влияние как на характер растительного покрова, так и на почвообразовательный процесс.

В программе ArcGIS 10.3 был проведен морфометрический анализ рельефа местности, оказывающий важное влияние на почвообразование, определена экспозиция и степень уклона поверхности, составлены соответствующие карты.

Экспозиция склонов считается одним из основных морфометрических показателей склонов и влияет на биоклиматические характеристики местности, имея большое значение в формировании пластики рельефа. Таким образом, климатические показатели, особенно осадки, распределяются на склонах неравномерно, меняется режим температуры, испарения, солнечной радиации и ветров, в результате чего на территории формируются уникальные типы ландшафта, почвенного покрова и растительности. Влияние крутизны склонов более отчетливо проявляется в суточном ходе радиационного и теплового режима почвенного покрова на склонах, т.е. в термическом режиме почвенного покрова. В результате видовой состав, географическое распространение и продуктивность растений на разных склонах распределяются по-разному. Так, из-за неравномерного распределения солнечной радиации и влаги, растительный покров на склонах северной и западной экспозиции характеризуется скудностью и редкостью растительности, а на южных и восточных склонах, напротив, он густой и значительно богатый [4].

Ориентация склонов определяет количество падающей на них солнечной энергии и характеризуется разными значениями в зависимости от ракурсов. Фактор, определяющий направленность, связан с направлением усложняющих рельеф морфоструктур, их морфологическими признаками и характеристиками расчлененности, при этом важную роль играют проходящие по территории реки и направление их течений. В зависимости от степени расчлененности рельефа меняется и масштаб склонов, где сравнительно крупные склоны осложняются микро- и мезосклонами.

Поскольку засуха затрагивает все сферы народного хозяйства, ее комплексное изучение и подготовка соответствующих карт имеют большое практическое значение. Такие карты составляются как с использованием классической (традиционной), так и с применением ГИС-технологии. Определение морфометрических показателей и составление морфометрических карт классическим методом занимает большую часть времени и являются трудоемкой и кропотливой. Таким образом, они выполняются вспомогательными инструментами на основе топографических карт и аэрофотоснимков и имеют меньшую точность. При измерении крутизны склонов классическим методом сначала на топографической карте масштаба 1:10000 выделяют границу склонов (водораздельную и овражно-балочную сеть). Затем от водораздела к долине реки в пределах каждого склона опускают перпендикуляры, измеряют их азимут или пеленг транспортиром и по полученным в конце результатам составляют карту [8].

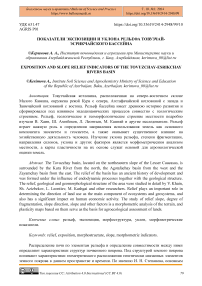

Экспозиция склонов в проведенных исследованиях была обработана с высокой точностью по программе ArcGIS 10.3 (Рисунок 1). Анализ расчетных работ показывает, что на территории преобладают склоны северного и северо-восточного направления и охватывают площадь 220 км2 (Таблица 1). С другой стороны, южные и юго-западные склоны занимают очень небольшую площадь, всего 10%, то есть до 71 км2 территории.

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПОЗИЦИЙ ТОВУЗЧАЙ-ЭСРИКЧАЙСКОГО БАССЕЙНА

|

Экспозиция |

Площадь |

Использование в земледелии и животноводстве |

|

|

га |

% |

||

|

Равнина |

10227 |

15,5 |

Снижение солнечной радиации, густая растительность на |

|

Север |

9008 |

13,7 |

нижне- и среднегорьях |

|

Северо-восток |

12973 |

19,7 |

Относительное уменьшение солнечных лучей, относительно густая растительность |

|

Восток |

9580 |

14,6 |

Относительно густая растительность |

|

Юго-восток |

6497 |

9,9 |

Интенсивная солнечная радиация, эрозия, слабый растительный покров. |

|

Юг |

4021 |

6,1 |

Интенсивная солнечная радиация, голые скалы |

|

Юго-запад |

3124 |

4,7 |

Снижение солнечной радиации, относительно густая растительность |

|

Запад |

4073 |

6,2 |

Снижение солнечной радиации, густая растительность, эродированность |

|

Северо-запад |

6326 |

9,6 |

Значительное снижение солнечной радиации, густая растительность, слабая эрозия |

Количественная и качественная характеристика крутизны склонов и поверхностей является показателем наклона территорий. Таким образом, уклон поверхности представляет собой отношение разницы высот самой низкой и самой высокой точек склона к расстоянию между этими точками. Наклон вызван как тектоническими движениями, так и денудационными процессами, происходящими в земной коре. Наклон, являясь основным морфометрическим показателем рельефа, связан с его высотой, степенью расчлененности и морфологическими характеристиками тектонических и магматических структур, слагающих морфоструктуры. На формирование почвенного покрова существенное влияние оказывают интенсивность склоновых процессов, динамика рельефа, а также количество солнечной энергии и степень наклона, определяющая инфильтрацию атмосферных осадков. При этом показатели наклона рассматриваются как основные показатели для всех областей хозяйства, как и другие морфометрические показатели рельефа.

Первая карта уклонов рельефа Азербайджана была составлена Р. Х. Пириевым [6].

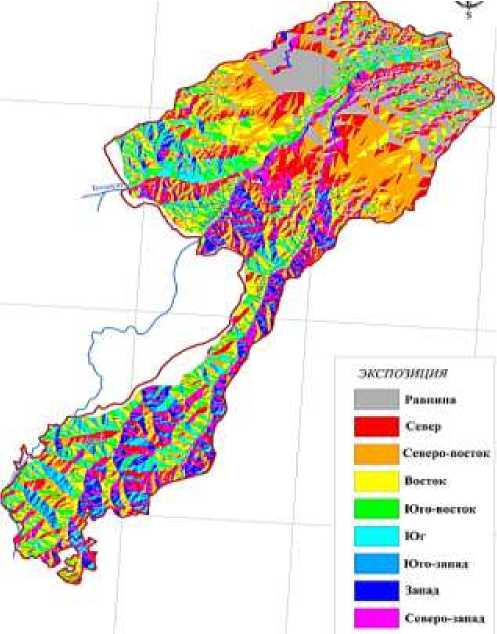

Карты уклонов составляются разными способами: методом квадратов, методом скользящих кругов, методом морфографических поверхностей. Углы наклона на карте рассчитываются по следующей формуле: i =h/d: d ctgα, где h — высота среза (максимальная и минимальная гипсометрическая разница), d — расстояние между двумя горизонталями. По мере увеличения масштаба составленной карты значение угла наклона становится более точным. Карта наклона территории исследований была обработана в по программе ArcGIS 10.3 и получен более точный результат (Рисунок 2).

Рисунок 1. Карта экспозиций

Товузчайско-Эсрикчайского бассейна склонов

Рисунок 2. Карта уклона рельефа бассейна

Товузчай-Эсрикчай

Анализ полученных данных показывает, что наибольшая величина уклона поверхности на исследуемой территории характерна для высокогорной местности. Здесь наклон местности колеблется в пределах 50–87°, в среднем по высокогорью в пределах 14–50°. В низкогорьях и на равнинах эта величина снижается до 0–13°. Показанная величина является обобщенным показателем уклона в пределах высотных зон, поскольку внутри этих зон имеются склоны с разными уклонами.

В результате проведенных расчетных работ установлено, что наиболее слабые наклоненные участки территории колеблются в пределах 0–3°, что охватывает большую часть территории исследований (до 40%). Районы с более высокой наклонностью поверхности составляют 0,1%.

Поскольку низменные участки занимают большую площадь, они пригодны для орошаемого земледелия и частично для животноводства. По мере увеличения количества осадков на территории преобладают аккумуляция, повышенное засоление, очень слабая эрозия и денудация. Участки с уклоном 14–35° считаются благоприятными для выращивания риса и развития животноводства. На участках с более высоким уклоном усиливаются эрозионные процессы, образуются оползни, пустоши, овраги и балки, и эти территории не эксплуатируются.

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ УКЛОНА РЕЛЬЕФА ТОВУЗЧАЙ-ЭСРИКЧАЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ

|

Степень уклона |

Площадь |

Использование в земледелии и животноводстве |

|

|

га |

% |

||

|

0–3,1 |

25993 |

39,5 |

Орошаемое земледелие, частичное животноводство (преобладание |

|

3,2–7,9 |

11188 |

17,0 |

аккумуляции, очень слабая эрозия и денудация) |

|

8–13 |

8419 |

12,8 |

|

|

14–18 |

7562 |

11,5 |

Богарное земледелие (террасы 1–1,3 м) и животноводство (умеренная |

|

19–23 |

6152 |

9,3 |

эрозия и денудация) |

|

24–29 |

3965 |

6,0 |

Животноводство, пастбища-выгоны, террасное земледелие (шириной |

|

30–36 |

1907 |

2,9 |

2–3 м) интенсивная эрозия, денудация, густая сеть оврагов и балок. |

|

37–50 |

562 |

0,9 |

Неосвоенные (сильная эрозия, оползни, обвалы, оголение) |

|

51–87 |

81 |

0,1 |

|

Анализ морфометрических показателей рельефа, помимо определения ряда его важных особенностей, полезен при решении различных практических вопросов и играет важную роль в планировании сельскохозяйственных работ, эффективном использовании природных ресурсов, строительстве хозяйственных объектов и др.

Список литературы Показатели экспозиции и уклона рельефа Товузчай-Эсрикчайского бассейна

- Müseyibov M. A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Bakı, 2001. 52 с.

- Мамедов Г. Ш. Вопросы оценки структур почвенного покрова (СПП)и рациональное их использование в Азербайджане // Пути рационального освоения и использования почвенного покрова Туркменистана. Ашхабад, 1981. С. 62-64.

- Мехбалиев М. М. Статические особенности распределения экспозиции склонов бассейне р. Гудиалчая // ArcReview. 2010. № 2(65). С. 22.

- Степанов И. Н. Пространство и время в науке о почвах. М.: Наука, 2003. 184 с. EDN: QKVTKD

- Степанов И. Н. Теория пластики рельефа и новые тематические карты. М.: Наука, 2006. 230 с. EDN: QKFNZZ

- Пириев Р. Х. Методы морфологического анализа рельефа: (На прим. территории Азербайджана). Баку: Элм, 1986. 117 с.

- Халилов Г. А. Морфоструктуры восточной части Малого Кавказа. Баку, 1999. 277 с.

- Krcho J., Haverlik I. Morphometric analysis of relief on the basis of geometric aspect of field theory. 1973.