Показатели качества жизни и социального функционирования как оценочные критерии психического состояния

Автор: Демчева Н.К.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 2 (40), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14295120

IDR: 14295120

Текст краткого сообщения Показатели качества жизни и социального функционирования как оценочные критерии психического состояния

Москва, ФГУ «ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского» Росздрава

Современные тенденции в исследовании проблем, связанных с психиатрией вообще и с эпидемиологией психических расстройств, в частности, характеризуются смещением акцентов с классических клинических подходов в оценке психического состояния к более универсальным, основанным на представлении о психическом здоровье, как о совокупности психического, социального, психологического благополучия и состояния равновесия индивидуума с окружающей средой. При этом как наиболее универсальный показатель благополучия индивидуума, уровня его адаптации и гармонии с окружающей средой могут рассматриваться параметры, определяющие социальное функционирование и качество жизни (Семке В. Я., 1999; Гурович И. Я. и др., 2004; Марута Н. А. и др., 2004). В связи со сказанным выше мы поставили перед собой цель, разработать новые методы оценки психического здоровья населения на основе систематизации и обобщения параметров, определяющих социальное функционирование и качество жизни.

Для реализации поставленной цели был разработан инструмент исследования в виде опросника, в котором различные стороны социального функционирования и качества жизни, а также состояние здоровья в целом оцениваются объективно и субъективно, по пятибалльной и четырехбалльной шкалам соответственно. На основе разработанного нами опросника мы составили формулу, которая дает возможность рассчитать обобщающий коэффициент показателей социального функционирования и качества жизни:

КО=(КЖ + СФ)/2 ( формула 1 )

Для выявления преимущественного влияния на общий показатель объективной или субъективной оценки мы разработали формулу для расчета коэффициента диссоциации (КД) между объективными и субъективными показателями:

КД = КЖо/ КЖс ( формула 2 )

В тех случаях, когда значения КД выше или ниже экспериментально установленных границ нормы, можно говорить о завышенной или заниженной субъективной оценке по отношению к реально существующей действительности. Выводы относительно психического состояния больного делаются на основании сопоставления значений, полученных при автоматизированном расчете по двум приведенным выше формулам, и по характеру распределения этих значений в том или ином диапазоне.

Данный метод предварительной оценки психического состояния по значениям обобщающего коэффициента и коэффициента диссоциации был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (патент на изобретение № 2261045, дата регистрации 27 сентября 2005 г.).

Для проверки возможности идентификации лиц с психическими расстройствами в общей популяции с помощью разработанного метода нами обследовано три группы лиц. Первая (контрольная) группа состояла из 162 психически здоровых человека, которые были отобраны в одной из типографий г. Москвы и на одном из фармацевтических производств. Вторая группа (215 человек) – это больные шизофренией в стадии ремиссии, обследованные в ПКБ № 15 и ПНД № 23 г. Москвы. Третья группа (259 человек) – больные пограничными психическими расстройствами, обследованные в ПКБ № 8, ПКБ № 15 и ПНД № 23 г. Москвы.

Анализ значений обобщающего коэффициента (КО) и коэффициента диссоциации (КД) в группе здоровых лиц и в группах лиц с различным уровнем психических расстройств показал, что диапазоны значений указанных коэффициентов существенно различаются в этих группах.

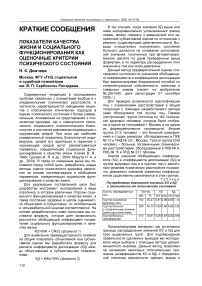

Таблица

Распределение диапазонов значений КО и КД в зависимости от психического состояния

|

Группы обследованных лиц |

Кол-во |

КО |

КД |

|||

|

абс |

% |

min |

max |

min |

max |

|

|

Группа психически здоровых лиц |

162 |

25,47 |

0,81 |

0,98 |

0,85 |

1,14 |

|

Группа больных с пограничными психическими расстройствами |

259 |

40,72 |

0,39 |

0,86 |

0,65 |

3,34 |

|

Группа больных шизофренией |

215 |

33,81 |

0,25 |

0,49 |

0,35 |

2,90 |

Проанализировав материал, мы установили границы распределения значений КО и КД для трех выделенных групп. Для подтверждения правильности сделанных выводов мы исследовали наши выборки с помощью метода дискриминантного анализа. Данный метод позволяет на основании некоторых отличительных признаков (коэффициентов КО и КД) с определенной степенью вероятности сделать вывод о причислении индивидуума к той или иной группе.

Результаты дискриминантного анализа по оценке значений КО показали, что первая группа (здоровые) классифицируется как здоровые в 100 % случаев (162 человека), третья группа (больные шизофренией) также классифицируется правильно в 100 % случаев (215 человек). Во второй группе (больные пограничными расстройствами) в соответствии с классификацией были получены следующие результаты. 161 человек (62,2 %) классифицированы правильно, 32 человека (12,4 %) причислены к первой группе (здоровые) и 66 человек (25,5 %) - к третьей группе (больные шизофренией). Всего классифицировано правильно 84,6 % случаев.

На втором этапе дискриминантный анализ был проведен с двумя коэффициентами (КО и КД). Результаты анализа второго этапа показали, что классификация первой группы и третьей группы не изменилась. Во второй группе классификация видоизменилась следующим образом. 185 человек (71,4 %) систематизированы правильно (точность классификации выросла на 9,2 %), 8 человек (3,1 %) причислены к первой группе (здоровые, точность классификации выросла на 9,3 %) и 66 человек (25,5 %) -к третьей группе (больные шизофренией, точность классификации не изменилась). Всего классифицировано правильно 88,4 % случаев (точность классификации по все группам выросла на 3,8 %).

Таким образом, дискриминантный анализ позволил подтвердить возможность, с помощью разработанного нами метода, идентифицировать с высокой степенью вероятности в общей популяции лиц без психической патологии, больных с более тяжелыми формами психических заболеваний (Р=1) и больных пограничными психическими расстройствами (Р>0,88).

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ

СОМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (распространенность, клиника) В. Ф. Лебедева, В. Я. Семке

Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН

Использование эпидемиологического подхода для накопления и анализа данных о клинической структуре и лечении психических расстройств среди контингентов, обслуживаемых поликлиникой, имеет ряд преимуществ, так как позволяет сформировать группы больных, нуждающихся в специализированной помощи, создает основу для определения этапности, форм и методов оказания необходимой помощи, способствует ранней и своевременной психопатологической диагностике, эффективному проведению лечебно-профилактического комплекса, является легко воспроизводимым (так как позволяет получить данные о клинике и динамике в расчете на 1000 населения), а следовательно, доступным для сравнения с результатами других исследований, представляет ценность для перспективного планирования специализированной психиатрической службы на базе первичных звеньев врачебной помощи и тем самым позволяет повысить эффективность превентивных и реабилитационных мер (Семке В.Я., Положий Б.С., 1990).

Основной клинической базой для проведения исследования стала территориальная поликлиника № 4 г. Томска. Численность взрослого населения (старше 15 лет), обслуживаемого поликлиникой № 4, насчитывает 31000 человек. На начало 2003 г. в поликлинике зарегистрировано 30270 амбулаторных карт.

Для обеспечения репрезентативности клинико-эпидемиологического материала использованы три способа выявления и идентификации психических расстройств в контингенте больных соматической поликлиники: 1) консультирование больных, у которых врачи-соматологи диагностировали психические расстройства, и больных, которые являлись «профильными» для врачей-интернистов в плане их терапии и диагностики; 2) консультирование больных по активной обращаемости или по настоянию родственников; 3) анкетный скрининг пациентов, активно обращающихся в поликлинику к врачам-терапевтам и неврологам. Обследовано 2010 пациентов. В результате исследования выделено три основные группы нуждающихся в консультативно-диагностической и лечебной помощи среди больных соматической сети. 1-я группа (группа риска) представ- лена пациентами, у которых на период обследования не выявлено психической патологии, но в клинической картине присутствовали отдельные психопатологические симптомы, что и явилось причиной направления таких пациентов к психиатру. Численность данной группы составила 460 чел.

Таблица 1

Структура соматической патологии у пациентов, нуждающихся в консультативной психиатрической помощи, в условиях общесоматической патологии

|

Формы соматической патологии |

абс. |

% |

на 1000 населения |

|

Неврологические заболевания |

118 |

25,6 |

3,8 |

|

Заболевания сердечнососудистой системы |

109 |

23,7 |

3,5 |

|

Эндокринные заболевания |

107 |

23,3 |

3,5 |

|

Новообразования |

65 |

14,1 |

2,1 |

|

Инфекционные заболевания |

61 |

13,3 |

1,9 |

|

Всего |

460 |

100 |

14,8 |

Пациентам психиатром оказывалась консультативно-диагностическая помощь, после чего они направлялись в соответствующие профильные специализированные стационары.

2-я и 3-я группы состояли из лиц, обратившихся за помощью и имевших психические расстройства, которые нуждались в курсовой (2-я группа) и систематической (3-я группа) терапии у психиатра поликлиники. Общая численность пациентов сводной (2-й и 3-й) группы насчитывает 1550 чел.

Таблица 2

Возрастно-половая характеристика больных с психическими расстройствами в территориальной поликлинике

|

Возрастные группы (в годах) |

Всего |

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

Всего |

|||

|

на 1000 |

% |

на 1000 |

% |

на 1000 |

% |

||||

|

15—20 |

37 |

16 |

21 |

0,5 |

1,0 |

0,7 |

1,4 |

1,2 |

2,4 |

|

21—30 |

211 |

63 |

148 |

2,0 |

4,1 |

4,8 |

2,5 |

6,8 |

13,6 |

|

31—40 |

432 |

146 |

286 |

4,7 |

9,4 |

9,2 |

18,4 |

13,9 |

27,8 |

|

41—50 |

386 |

136 |

250 |

4,4 |

8,8 |

8,0 |

16,2 |

12,4 |

25,0 |

|

51—60 |

314 |

123 |

181 |

4,0 |

7,9 |

6,2 |

12,3 |

10,2 |

20,2 |

|

61—70 |

113 |

41 |

72 |

1,3 |

2,7 |

2,3 |

4,6 |

3,6 |

7,3 |

|

71—80 |

43 |

15 |

28 |

0,5 |

1,0 |

0,9 |

1,8 |

1,4 |

2,8 |

|

более 80 |

14 |

5 |

9 |

0,2 |

0,3 |

0,3 |

0,6 |

0,5 |

0,9 |

|

Итого |

1550 |

545 |

1005 |

17,6 |

35,2 |

32,4 |

64,8 |

50 |

100 |

Возрастно-половая структура пациентов данной группы (2-й и 3-й) указывает, что распространенность психических расстройств у мужчин составляет 17,6 на 1000 населения, у женщин – 32,4, т. е. примерно в 2 раза выше. Наиболее многочисленными являются группы пациентов в возрасте 31—50 лет. Соотношение мужчин и женщин составляет 1:1,84.

Распространенность психических расстройств (2-я и 3-я группы) среди населения, обслуживаемого поликлиникой, составило 50 на 1000 населения. Этот показатель превышает 114

принятый И. Д. Богатыревым (33,4 на 1000), но ниже зафиксированного В. Г. Ротштейном (52,6) и соответствует показателю (48,3), установленному нами в 1991—1997 гг.

Таблица 3

Клинико-эпидемиологическая характеристика больных, нуждающихся в курсовой и систематической психиатрической помощи

|

Психическая патология |

Распространенность среди нуждающихся в терапии |

Всего (n=1550) |

||||

|

в курсовой (n=168) |

в систематической (n=932) |

|||||

|

На 1000 |

% |

На 1000 |

% |

На 1000 |

% |

|

|

Органические психические р-ва (F00– F09) |

6,8 |

13,6 |

8,1 |

16,2 |

14,9 |

29,8 |

|

Синдром алкогольной зависимости (F1) |

- |

- |

1,0 |

1,9 |

1,0 |

1,9 |

|

Шизофрения, бредовые рва (F20–F29) |

- |

- |

1,8 |

3,7 |

1,8 |

3,7 |

|

Аффективные р-ва (F3) |

1,8 |

3,6 |

3,5 |

7,1 |

5,3 |

10,7 |

|

Невротические, сома-тоформные рва (F40–F48) |

3,9 |

7,8 |

7,4 |

14,7 |

11,3 |

22,5 |

|

Р-ва адаптации (F43.2) |

5,8 |

11,6 |

2,6 |

5,3 |

8,4 |

16,9 |

|

Психические и поведенческие р-ва, связанные с болезнями (F54) |

0,6 |

1,2 |

3,1 |

6,1 |

3,7 |

7,3 |

|

Р-ва личности и поведения (F60–F69) |

1,1 |

2,2 |

2,5 |

5,0 |

3,6 |

7,2 |

|

Всего |

20,0 |

40,0 |

30,0 |

60,0 |

50,0 |

100,0 |

Показатели распространенности психических расстройств указывают, что таковая во 2-й группе составила 20 на 1000, а в 3-й – 30. Ко-морбидность соматической патологии у пациентов с психическими расстройствами (2-я и 3-я группы) составила 78,1 % (1208 чел.), или 39 на 1000 населения. Основной контингент исследования составили пациенты с психическими расстройствами, коморбидными с соматической патологией, вошедшие в 3-ю группу – 680 чел. (22 на 1000 населения). Установлен диагноз и проведено распределение пациентов по полу.

Данные, приведенные в таблице 4, показывают, что в изучаемой выборке преобладали женщины (70 %). По нозологии превалировали пациенты с органическими – 36,8 % (8,1 на 1000 населения), невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами – 31,7 % (6,9 на 1000 населения).

При рассмотрении связей между соматическими заболеваниями и психическими расстройствами выявлена предпочтительность определенной соматической патологии в разных группах психических расстройств.

Таблица 4

Распределение пациентов с психической патологией, коморбидной с соматической патологией, нуждающихся в систематической терапии, в зависимости от пола

|

Психическая патология |

Муж чины |

Жен щи-ны |

Всего |

Х2 |

df |

P |

|

|

% |

% |

% |

на 1000 |

||||

|

Органические ПР (F00–F09) |

13,9 |

22,9 |

36,8 |

8,1 |

62,053 |

29 |

0,00007 |

|

Алкоголизм (F1) |

3,4 |

0,7 |

4,1 |

0,9 |

1,8666 |

3 |

0,00005 |

|

Шизофрения (F20– F29) |

0,7 |

2,1 |

2,8 |

0,6 |

2,4234 |

4 |

0,65839 |

|

Аффективные р-ва (F30– F39) |

1,2 |

10,6 |

11,8 |

2,6 |

20,008 |

14 |

0,12991 |

|

Невротические, сомато-формные р-ва (F40– F48) |

7,4 |

24,3 |

31,7 |

6,9 |

43,806 |

27 |

0,02167 |

|

Психические, по-веденче-ские р-ва, связанные с болезнями (F54) |

2,2 |

6,6 |

8,8 |

1,9 |

|||

|

Р-ва личности и поведения (F60–F69) |

1,2 |

2,8 |

4,0 |

0,9 |

16,178 |

9 |

0,06326 |

|

Итого |

30 |

70 |

100 |

22 |

|||

Удельный вес коморбидной соматической патологии наиболее представлен у пациентов с органическими психическими расстройствами (100 %), психологическими и поведенческими расстройствами, связанными с заболеваниями (100 %), и у больных с нарушениями поведения, обусловленными алкоголизмом (93,6 %). Затем следовали пациенты с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными (74,6 %) и аффективными (72,7 %) расстройствами. Наибольшая сопряженность с соматической патологией выявлена у больных шизофренией (33,3 %), расстройствами личности (32,9 %).

В качестве основной коморбидной соматической патологии самый большой удельный вес имеют сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, ИБС, ВСД) – 52,7%, или 11,6 на 1000 населения. Вторыми по частоте сопряженности с психическими расстройствами установлены заболевания ЖКТ; у мужчин и у женщин данная патология встречается примерно одинаково (27 и 29,3 %).

Неврологические заболевания чаще встречаются у мужчин (15,4 %), у женщин они составляют 10,1 %. Урогенитальные заболевания у женщин в качестве коморбидных установлены в 11,8 % случаев, у мужчин – в 4,8 %. Заболевания псориазом встречались у мужчин в 1,4 %, у женщин – в 4,4 % случаев. Прочие заболевания (бронхиальная астма, эндокринная патология, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни глаз) установлены примерно в одинаковых процентных соотношениях, как у мужчин, так и у женщин. Следовательно, коморбидность с соматическими заболеваниями у больных психическими расстройствами является отражением структуры соматической патологии, которая регистрируется у пациентов соматической сети, что имеет большое значение при построении превентивных и реабилитационных программ для пациентов общемедицинских учреждений.

Таким образом, число больных, нуждающихся в специализированной психиатрической помощи в виде курсового и систематического наблюдения и терапии, составило 50,0 на 1000 населения, из них пациенты с коморбидной соматической патологией составили 39 на 1000 населения (2-я и 3-я группы). К группе риска среди пациентов соматической поликлиники были отнесены пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении по соматическому состоянию (186,8 на 1000 населения), и пациенты с соматической патологией, в клинической структуре который в период обострения присутствовали психические симптомы (14,8 на 1000 населения). Полученные данные позволили дифференцировать основные терапевтические подходы к больным психическими расстройствами, коморбидными с соматической патологией, в территориальной поликлинике. Выделены группы больных, нуждающихся в курсовой терапии и соматическом наблюдении у психиатра.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ, ПРОЛЕЧЕННЫХ В ЦМПП

В 1996—2003 ГГ., В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАНЯТОСТИ И ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

М. Б. Боцмановская

Белово, Межрайонный психоневрологический диспансер

Резюме : Изучены закономерности развития тревожно-депрессивных расстройств у пациентов, пролеченных в ЦМПП, в зависимости от занятости и гендерных особенностей. Удельный вес неработающих пациентов, пролеченных в 1996—2003 гг., увеличился в 2,1 раза. Доля мужчин в группе неработающих пациентов выросла за исследуемый период в 1,7 раза. Отмечен отчетливый рост (в 1,4 раза) в группе неработающих пациентов числа лиц, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами и их коморбидными состояниями.

A b s t r a c t : Regularities of development of anxiety-depressive disorders have been studied in patients under treatment depending on employment and gender peculiarities. Specific weight of unemployed patients under treatment in 1996—2003 increased 2,1 times. Proportion of men in the group of unemployed patients has increased for investigated period 1,7 times. A distinct growth (1,4 times) has been noticed in the group of unemployed patients of number of persons suffering from anxiety-depressive disorders and their comorbid sates.

Проведенное в 2002—2003 гг. в Российской Федерации крупномасштабное клинико эпидемиологическое исследование по изучению распространенности депрессии у пациентов общесоматического профиля показало, что расстройства депрессивного спектра (депрессия и тесно связанные с ней состояния) отмечались у 46 % обследованных. При этом выраженное депрессивное состояние имело место у 24 % пациентов (Погосова Н. В., 2004). Современная психобиосоциальная модель аффективных расстройств (Вегgег М., Stieglitz R. D., 2000) предполагает заметное участие в их развитии социальных факторов, одним из которых может быть безработица. Безработица является одной из самых острых структурных проблем Европы. По данным Евростата за 2003 г., средний уровень безработицы по странам ЕЭС за два первых месяца 2003 г. равен 7,9 %, причем самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Люксембурге (2,7 %), а самый высокий – в Италии и Франции (по 9 %). В большинстве стран Европейского Союза более полови- ны безработных находятся без работы, по меньшей мере, 6 месяцев, а одна треть – год и более. В США подобные цифры намного ниже – около 20 % не имеют работы более 6 месяцев, а 10 % – более года.

Ситуацию безработицы в жизни человека с полным основанием можно рассматривать как стрессовую и объективно угрожающую его биологическому, личностному и социальному существованию. Пребывание людей в этой ситуации приводит к формированию у них состояния тревоги, страха и апатии с развитием различных аффективных расстройств, связанных с растерянностью и неуверенностью в своем будущем, с объективно резким снижением возможности выживания человека. Современные данные показывают широкую распространенность психических и поведенческих расстройств (особенно депрессивных, тревожных и их ко-морбидного сочетания) среди безработных (Гычев А. В, 1997, 1998; Корнетов Н. А., Счаст-ный Е. Д., 2001; Smith J. L. et al., 2002; Yelin E. et al., 2002), а также случаев суицидов и суицидальных попыток (Веautrais A. L. et al., 1998). По данным D. Dооlеу et al. (2002), те, кто стали безработными, имели вдвое больший риск заболеть депрессивным расстройством, чем те, кто продолжают работать. Среди факторов, повышающих вероятность развития депрессии среди пациентов общесоматической сети, безработица стоит на втором месте после фактора «пережитые в течение года психотравмирующие ситуации, стрессы» (Погосова Н. В., 2004).

Материалы и методы. На базе Центра медико-психологической помощи (ЦМПП) МУЗ «Беловский межрайонный психоневрологический диспансер» (Кемеровская область, г. Бе-лово) проводится изучение депрессивных, тревожных расстройств и их коморбидных состояний у безработных. Диагностическая оценка клинической картины основывалась на критериях МКБ-10. Исследование уровня тревоги и депрессии у неработающих пациентов проводилось с использованием шкал депрессии (HDRS) и тревоги (HARS) Гамильтона и само-опросников депрессии Бека (BDI) и тревоги Шихана. Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере с применением пакета стандартных прикладных программ Statistica for Windows (V. 6.0).

Результаты и обсуждение. В дневном стационаре ЦМПП за период с 1996 по 2003 г. ежегодно проходили лечение от 578 до 760 чел., в том числе неработающих от 37 до 89. При анализе занятости пациентов установлено, что за указанный период удельный вес неработающих пациентов увеличился с 5,7 % (37 чел.) от число пролеченных в дневном стационаре в 1996 г. (647 чел.) до 12,2 % (75 чел.) в 2003 г. (616 чел.), т. е. в 2,1 раза (p<0,01, хи-квадрат, статистика). В то же время удельный вес работающих пациентов за тот же период снизился с 78 % (505 чел.) от всех пролеченных в дневном стационаре в 1996 г. (647 чел.) до 62,8 % (387 чел.) в 2003 г. (616 чел.), т. е. в 1,2 раза (p<0,01, хи-квадрат, статистика).

Анализ диагностической характеристики группы неработающих пациентов выявил на протяжении всего указанного периода отчетливый рост числа пациентов этой группы, страдавших тревожными и депрессивными расстройствами и их коморбидными состояниями. Так, если в 1996 г. пациентов с этими расстройствами было 38 % (14 чел.) от всех неработающих (37 чел.), то в 2003 г. эта величина выросла до 53,3 % (40 чел.) от всех неработающих (75 чел.), т. е. в 1,4 раза (p<0,01, хи-квадрат, статистика).

Анализ диагностической характеристики группы работающих пациентов показал, что за указанный период рост числа пациентов этой группы, страдавших тревожными и депрессивными расстройствами и их коморбидными состояниями, наблюдался на протяжении всего периода наблюдения: с 20 % (103 чел.) в 1996 г. от всех работающих (505 чел.) до 44 % (192 чел.) в 1999 г. от всех работающих (433 чел.), т. е. в 2,2 раза. В последующие годы эта величина была стабильной – 38―41 %, а в 2003 г. наметилась тенденция к снижению удельного веса вышеуказанных расстройств до 32 % (122 чел.) от всех работающих (387 чел.) пациентов (p<0,01, хи-квадрат, статистика).

Анализ гендерных показателей пациентов, пролеченных в дневном стационаре ЦМПП в 1996—2003 гг., с учетом их трудовой занятости выявил следующие тенденции. Доля работающих мужчин, пролечившихся в дневном стационаре в вышеуказанный период времени, практически все годы составляла 24—28 % от всех работающих пациентов (p<0,01, хи-квадрат, статистика). Доля мужчин в группе неработаю- щих пациентов, пролечившихся в дневном стационаре в тот же период, значительно выросла: с 19 % (7 чел.) в 1996 г. до 33 % (25 чел.) в 2003 г. (p<0,01, хи-квадрат, статистика), т. е. в 1,7 раза.

Рост удельного веса мужчин в когорте пациентов, пролеченных в дневном стационаре в 1996―2003 гг., можно оценить как знаковое изменение ситуации. Известно, что женщины гораздо чаще обращаются за специализированной психиатрической и психотерапевтической помощью, нежели мужчины.

Согласно формуле Мебиуса, вероятность болезни непосредственно обусловливается предрасположенностью к этому заболеванию и воздействием неблагоприятных средовых факторов. Другими словами, для того, чтобы возникло заболевание, тем меньше необходимы предиспонирующие «внутренние» условия, чем сильнее и массивнее воздействие внешних неблагоприятных факторов, и наоборот. В данном случае достаточно высокую долю пациентов-мужчин можно оценивать как косвенный показатель постоянного усиления прессинга отрицательных средовых социальных воздействий в течение последнего десятилетия, в силу чего, условно выражаясь, «больший порог устойчивости» (нередко навязываемый социальнокультуральными субъективными причинами) к воздействию отрицательных средовых факторов у мужчин постепенно стал преодолеваться нарастанием силы различных стрессогенных воздействий и их кумуляцией.

Заключение. Таким образом, отмечен достоверный рост числа неработающих пациентов, прошедших лечение в ЦМПП в 1996―2003 гг., которые заметно чаще страдают тревожнодепрессивными расстройствами. Также отмечен высокий процент пролеченных в этот период мужчин, со значительным их увеличением в группе неработающих пациентов.

Дорогие коллеги!

Комитет научной программы Европейской коллегии по нейропсихофармакологии приглашает Вас подать предложения для полного симпозиума на 20-й конгресс ЕКНП, который пройдет в Вене (Австрия) 13—17 октября 2007 г. Вы любезно приглашаетесь подать предложения при помощи Интернета. Последний срок подачи симпозиумов – 1 апреля 2006 г.

С наилучшими пожеланиями

Свен Ове Ёрген, Председатель комитета научной программы