Показатели кровообращения головного мозга и региона предплечья юношей при выполнении физической работы умеренной интенсивности

Автор: Исупов Игорь Борисович

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Естественные науки и методика их преподавания

Статья в выпуске: 3 (8), 2010 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние физических нагрузок на показатели пульсового кровенаполнения и тонус сосудов головного мозга и региона предплечья практически здоровых молодых людей - студентов высших учебных заведений.

Церебральное кровообращение, периферическое кровообращение, сосудистый тонус, реоэнцефалография, реовазография, функциональные пробы

Короткий адрес: https://sciup.org/14822686

IDR: 14822686

Текст научной статьи Показатели кровообращения головного мозга и региона предплечья юношей при выполнении физической работы умеренной интенсивности

Дефицит двигательной активности молодых людей, занимающихся напряженной умственной деятельностью, является одним из предрасполагающих факторов снижения их адаптационного потенциала. Гипокинезия и гиподинамия, весьма неудовлетворительно компенсируемые спорадическими занятиями физической культурой в рамках стандартного образовательного процесса в высшей школе, негативно влияют на организм молодого человека, и в первую очередь, на состояние его сердечно-сосудистой системы.

Одним из наиболее ранних проявлений нарушений механизмов регуляции кровообращения человека является регионарная сосудистая дистония. Регулярный дисбаланс соотношения «приток крови в регион – отток крови из него» лежит в основе формирования функциональной венозной гиперемии внутренних органов и, по-видимому, может служить пусковым фактором развития артериальных гипертензий «сосудистого» типа. Поэтому при диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы на первый план выходит комплексная, системная оценка показателей тонуса регионарных артерий различного диаметра и параметров, характеризующих венозный отток крови к сердцу.

Ценность функционально-диагностических процедур значительно повышается в случае использования нагрузочных проб, позволяющих выявлять скрытые, «латентные» формы сосудистых дистоний. При этом важен правильный подбор интенсивности нагрузки. В частности, в спортивной медицине показатели кровообращения изучают преимущественно в динамике ве-лоэргометрических проб со ступенчато возрастающей нагрузкой и с нагрузками до отказа обследуемого выполнять работу. Это весьма интенсивные нагрузки, область применения которых ограничена, а выполнение в некоторых случаях не безопасно для здоровья обследуемого. Бесспорно, ценность подобных методических подходов к исследованиям системного и регионарного кровообращения молодых спортсменов высока. Однако в условиях современной реальной жизни нетренированный, среднестатистический молодой человек, неспортсмен повседневно выполняет физическую работу значительно меньшей интенсивности. (Примером «обыкновенной», «бытовой» физической нагрузки является подъем на несколько лестничных пролетов здания в быстром или даже среднем темпе.) Значительные физические нагрузки, столь любимые спортивными медиками и физиологами, в повседневности сравнительно редки.

С учетом изложенного актуальным вопросом медицинской науки является исследование регионарного сосудистого тонуса, пульсового кровенаполнения внутренних органов именно при незначительных физических нагрузках, сопоставимых по величинам затрачиваемой энергии с теми, которые привычны для человека, которые нетренированный субъект выполняет ежедневно.

Особый интерес представляет сравнительный анализ динамики кровообращения в различных органах, в частности в тканях головного мозга и скелетной мускулатуре, во время выполнения умеренных физических нагрузок. Современные методы физиологии – синхронный автоматизированный мониторинг с помощью микроЭВМ пульсового кровенаполнения нескольких сосудистых областей организма – представляет оперативно выявлять нарушения как местных (органных), так и системных (центральных) механизмов, лежащих в основе перераспределения крови между важнейшими бассейнами большого круга кровообращения организма человека.

Изложенные выше соображения послужили побудительным мотивом наших исследований.

Целью работы являлось изучение физиологических закономерностей и особенностей конечных проявлений механизмов регуляции тонуса артерий различного диаметра регионов головного мозга и предплечья, исследование условий регионарного оттока крови у практически здоровых молодых лиц в динамике физических нагрузок умеренной интенсивности.

Материал, методы, организация исследований.

Регионарная гемодинамика исследована у 34 юношей в возрасте 19,5+ 1,5 года.

Кровообращение головного мозга изучено методом тетраполярной битемпоральной реоэнцефалографии (бассейн средней мозговой артерии). Исследование гемодинамики предплечья (бассейн лучевой и локтевой артерий) выполнено посредством тетраполярной продольной реовазографии.

Синхронная регистрация реоэнцефалограмм (РЭГ) и реовазограмм (РВГ) осуществлялась с помощью персональной микроЭВМ IBM PC AT 386, которая в сочетании с аналого-цифровым преобразователем (АЦП) авторской разработки и самостоятельно изготовленным реографом Р4-02 (точный аналог серийно выпускавшегося Львовским заводом РЭМА прибора) представляла собой лабораторный интерфейс медико-биологического профиля. Регистрация реограмм осуществлялась в положении обследуемого сидя на стуле, при кратковременной задержке дыхания на полувыдохе. Запись цифровых массивов графической информации (оцифровок реограмм обоих регионов, полученных с помощью АЦП) в оперативную память микроЭВМ осуществлялась синхронно.

При анализе реограмм вычисляли следующие показатели регионарного кровообращения: реографи-ческий систолический индекс (РСИ, Ом), отражающий суммарное пульсовое кровенаполнение региона; максимальную скорость быстрого и среднюю скорость медленного наполнения сосудов (соответственно МСБН и ССМН, Ом/с), характеризующие тонус круп- ных (МСБН), средних и мелких артерий (ССМН); дикротический индекс (ДИ, %) и веноартериальное соотношение (ВА, %), характеризующие тонус мелких артерий и артериол; показатель венозного оттока (ВО, %), позволяющий судить об условиях оттока крови к сердцу. Подсчитывали частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин).

Проба с физической нагрузкой реализована, посредством 20 приседаний, выполняемых в темпе один двигательный цикл в секунду. Во время выполнения нагрузки реографические электроды оставались на. теле обследуемого, что повышало воспроизводимость информации.

Исследование выполнено в несколько этапов:

-

1. В состоянии покоя, перед выполнением функциональной пробы.

-

2. Непосредственно после нагрузки (окончание движений – первые секунды восстановительного периода).

-

3. Через одну и через три минуты после нагрузки (восстановительный период).

Статистические массивы обработаны программным пакетом «АРКАДА» с вычислением средней арифметической (М), ошибки выборки (m). Достоверность различий показателей оценивалась по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования и обсуждение.

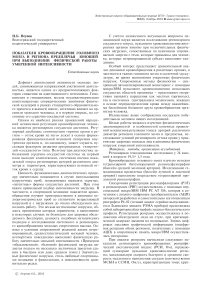

Абсолютные значения показателей, характеризующих состояние церебрального кровообращения и гемодинамики скелетной мускулатуры обследованных в состоянии физиологического покоя, представлены в таблице.

Параметры, характеризующие пульсовое кровенаполнение и тонус крупных артерий головного мозга и скелетной мускулатуры, соответствуют возрастным нормативам для данных регионов. Однако в состоянии покоя величины ВО церебрального бассейна, и особенно региона предплечья, превышают возрастную норму (25 – 30 %). Это свидетельствует о функциональной дистонии различных отделов периферического сосудистого русла и, следовательно, о возможности развития функционального застоя крови в исследуемых сосудистых областях при нагрузках.

В состоянии физиологического покоя причиной затруднений венозного оттока крови из бассейна верхних конечностей является, главным образом, выражен- ное селективное снижение тонуса резистивных сосудов -артерий малого диаметра и артериол (ДИ и ВА значительно ниже возрастной нормы, составляющей 45 – 75 %, ср. с табл.).

При сравнительном анализе параметров тонуса артерий распределения обоих регионов прослеживается следующая закономерность. Регион скелетной мускулатуры характеризуется достоверно более высокими по сравнению с церебральным бассейном величинами МСБН и ССМН (Р<0,001). Таким образом, в состоянии покоя тонус крупных артерий конечности, имеющих преимущественно мышечный тип, значительно ниже тонуса крупных церебральных артерий эластического типа. Дилатация артерий распределения предплечья не сопровождается, однако, увеличением пульсового кровенаполнения конечности – РСИ предплечья достоверно ниже (Р<0,05) аналогичного параметра, церебральной гемодинамики. Следовательно, в условиях покоя объемный кровоток конечности значительно менее интенсивен , чем кровоток в мозговой ткани.

Физическая нагрузка, приводит к резким изменениям регионарного сосудистого тонуса. На первых секундах после выполнения работы тонус мелких артерий головного мозга обследуемых существенно снижался: по сравнению с состоянием покоя ДИ уменьшен на 35,6% (Р<0,01), ВА – на 41,2 % (Р<0,01). МСБН, ССМН, РСИ изменились незначительно. Таким образом, церебральная вазодилатация имела избирательный характер, проявляясь лишь на резистивном участке сосудистого русла и не затрагивая артерии распределения. Условия венозного оттока крови из ткани головного мозга на первых секундах восстановительного периода несколько ухудшались (по сравнению с состоянием физиологического покоя ВО возрос на 15,4%, P<0,05).

Изменения гемодинамики предплечья на первых секундах после физической нагрузки были менее выражены. ДИ, ВА снизились (по сравнению с исходными значениями) соответственно на 18,2 и 21,1% (р<0,05). РСИ, МСБН и ССМН изменились незначительно. Судя по величинам ВО, затруднения венозного оттока из региона скелетной мускулатуры, обнаруженные на первом этапе обследования, сохранялись. Таким образом,

Таблица

Показатели кровообращения головного мозга и региона предплечья молодых лиц в условиях физиологического покоя (M+m)

|

Показатели регионарного кровообращения и ЧСС |

|||||||

|

Регион |

РСИ, Ом |

МСБН, Ом/с |

ССМН, Ом/с |

ДИ, % |

ВА, % |

ВО, % |

ЧСС, уд./мин |

|

Головной мозг |

0,83 + - 0,03 |

625,68 + - 23,75 |

226,30 + - 8,52 |

71,86 + - 1,99 |

73,49 + - 2,03 |

32,58 + - 1,64 |

73,15 + - 4,22 |

|

Предплечье |

0,69 + - 0,03 |

1352,60 + - 70,13 |

379,59 + - 17,74 |

34,41 + - 3,86 |

34,87 + - 3,82 |

77,33 + - 13,87 |

— |

эволюция параметров кровотока в сосудах предплечья, вызванная предложенной нагрузкой, менее существенна, чем изменения кровотока в головном мозге.

Затруднения венозного оттока крови из церебрального бассейна, вызванные физической нагрузкой, в значительной степени обусловлены перестройками центральных механизмов регуляции гемодинамики в процессе выполнения физической работы. В конце функциональной пробы ЧСС обследуемых возросла на 78 % (р<0,001), что свидетельствует о возрастании роли хронотропного компонента механизмов регуляции деятельности сердца. Значительный рост ЧСС у нетренированных лиц приводит к укорочению периода диастолического опорожнения регионарных сосудов. Функциональная тахикардия формирует предпосылки к возникновению церебрального венозного застоя крови. Вероятным дополнительным фактором, усугубляющим негативные изменения регионарного, в первую очередь мозгового, кровотока, является уменьшение присасывающего действия грудной клетки вследствие учащения дыхания при одновременном уменьшении глубины дыхательных экскурсий.

К окончанию первой минуты восстановительного периода после нагрузки изменения церебрального кровообращения обследуемых оставались значительными. По сравнению с состоянием покоя ДИ уменьшен на 23,7 % (р<0,01), ВА снижено на 24,2 % (р<0,01). МСБН, ССМН, РСИ оставались на прежнем уровне. ЧСС начала снижаться, однако ее величины на 53,4 % (р<0,001) все еще превышали уровень, определенный в состоянии физиологического покоя. Параметр ВО по сравнению с исходным уровнем был повышен на 12,1 % (р<0,05).

К третьей минуте восстановительного периода показатели тонуса церебральных артерий малого диаметра начинали приближаться к значениям, определенным в состоянии физиологического покоя (ДИ снижен по сравнению с исходными величинами на 14,1 %, р<0,05; ВА уменьшен на 14,8%, р<0,05). ЧСС выше исходного уровня на 32,1% (р<0,01). Показатель венозного оттока из церебрального бассейна превышал уровень, определенный в покое, на 11,4 % (р=0,046). Остальные параметры изменялись недостоверно.

Таким образом, у нетренированных лиц функциональная гипотония мелких артерий и артериол головного мозга в сочетании с тахикардией, вызванной физической нагрузкой, сохраняясь к третьей минуте восстановительного периода, способствует достаточно длительному ухудшению условий венозного оттока крови из ткани головного мозга. Этот факт – существенное свидетельство недостаточной эффективности механизмов регуляции внутриорганного перераспределения крови между артериальным и венозным отделами сосудистого русла.

Изменения показателей кровообращения предплечья к окончанию первой и третьей минут восстановительного периода после нагрузки были невелики. Лишь ДИ и ВА на первой минуте были меньше своих величин, определенных в состоянии покоя, соответственно на 10,9 (р<0,05) и 11,1% (р<0,05).

Таким образом, физическая нагрузка оказывает меньшее влияние на кровообращение скелетной мускулатуры по сравнению с церебральным регионом. Данное явление может показаться, на первый взгляд , парадоксальным. Действительно, церебральное кровообращение отличается высоким совершенством механизмов ауторегуляции, обеспечивающих стабилизацию мозгового кровотока при изменениях системного артериального давления в широких пределах. На самом деле «парадокса» нет. Церебральное кровообращение остается в целом стабильным, но веноартериальные эндотелий-зависимые эффекты (один из частных компонентов ауторегуляции органного кровообращения), обеспечивающие перераспределение крови между артериолярным и венозным звеньями церебральной сосудистой системы, оказываются весьма часто недостаточно эффективными у нетренированных лиц при выполнении физической работы. В условиях замкнутого пространства жесткой черепной коробки даже незначительное снижение тонуса резистивных артерий и артериол в сочетании с функциональной тахикардией и снижением глубины дыхания приводит к функциональным нарушениям оттока крови из ткани головного мозга.

Выводы

-

1. Функциональные пробы с физическими нагрузками умеренной или малой интенсивности (приседания) высокоинформативны для оценки эффективности механизмов регуляции тонуса регионарных артерий преимущественно малого диаметра и артериол.

-

2. Кровообращение скелетной мускулатуры предплечья при выполнении физической работы изменяется незначительно, эти изменения менее продолжительны, чем изменения кровообращения головного мозга.

-

3. Обусловленное физической работой снижение тонуса резистивных артерий головного мозга в сочетании с тахикардией и уменьшением глубины дыхания способствует формированию предпосылок развития функционального венозного застоя крови в церебральном бассейне у молодых нетренированных людей, что может являться пусковым фактором развития сосудистой патологии.