Показатели морфометрии плаценты жительниц Республики Саха (Якутия) при физиологической беременности

Автор: Фомина В.С., Гармаева Д.К.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.31, 2023 года.

Бесплатный доступ

Республика Саха (Якутия) располагается в суровых климатических условиях, что отражается на структурных компенсаторно-приспособительных изменениях в плаценте у жительниц региона, однако они остаются малоизученными. Целью было исследование морфологии плацент жительниц Республики Саха (Якутия) в условиях физиологической беременности. Все плаценты соответствовали сроку 36-41 недели беременности, роды происходили с рождением здоровых детей. I группу наблюдения составили плаценты женщин коренного населения - якуток, эвенок, эвенов и других малочисленных народов Севера, родившихся и постоянно проживающие в условиях Республики Саха (79 случаев); II группу - плаценты от женщин - некоренных жителей (русских, украинок, татарок и других), проживающих в условиях Республики Саха более 10 лет (70 наблюдений) первого и второго зрелого периодов. В работе исследования проведены на органном, тканевом уровнях структурной организации с применением комплекса морфологических, клинических и инструментальных методов. Было установлено, что у коренных жительниц чаще наблюдается парацентральное прикрепление пуповины (65,8%), а в группе некоренных жительниц в 3,3 раза чаще наблюдалось центральное прикрепление пуповины (30%). Линейные параметры плаценты характеризуются отсутствием статистически достоверного различия между исследуемыми группами. Гистологические исследования показали, что у некоренных жительниц республики, по сравнению с группой коренных жительниц, площадь терминальных ворсин была достоверно больше аналогичного показателя у некоренных в 1,8 раза (р=0,016). При тождественных показателях количества сосудов в терминальных ворсинках был определен низкий показатель сосудисто-стромального коэффициента терминальных ворсин (р=0,019) за счет увеличения стромального компонента (р=0,03), что свидетельствует о наличии относительной гиповаскуляризации. Выявлено увеличение показателя площади терминальных ворсин в 1,8 раза в плацентах группы коренных жительниц (р=0,016), что достоверно больше аналогичного показателя в группе у некоренных. Выявленные данные можно рассматривать как свидетельство адаптивной перестройки в плодной части гемато-плацентарного барьера плаценты на специфические эколого-территориальные условия проживания.

Плацента, морфометрия, ангиоархитектоника, коренные и некоренные жители, республика саха (якутия)

Короткий адрес: https://sciup.org/143181186

IDR: 143181186 | DOI: 10.20340/mv-mn.2023.31(3).814

Текст научной статьи Показатели морфометрии плаценты жительниц Республики Саха (Якутия) при физиологической беременности

Fomina VS, Garmaeva DK. Indicators of placental morphometry of the Republic Sakha (Yakutia) indigenous women at physiological pregnancy. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological newsletter. 2023;31(3):814. (3).814

Введение. Одной из задач экологической репродуктологии является исследование репродуктивной функции женщин, являющейся наиболее чувствительной к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды [1-4]. Чувствительность репродуктивной системы женщины к неблагоприятным факторам среды может проявляться различными симптомами, клиническими, патофизиологическими, гормональными, биохимическими, иммунологическими, в том числе при воздействии природных и антропогенных факторов [5-8]. Основным и наиболее постоянно действующим стрессовым фактором, которому подвергается население Крайнего Севера, является гипоксия [9-11]. Доставка кислорода к плоду, как известно, обеспечивается плацентой, при этом крайне важно, чтобы плод получал достаточное количество кислорода. Следовательно, вполне вероятно, что региональные, этнические и половые различия в массе тела плода при рождении могут сопровождаться изменениями в морфологии плаценты, особенно в тех тканевых ком-партментах, которые связаны с трансплацентарным переносом кислорода [12-15]. У женщин Крайнего Севера дефицит репродуктивного гомеостаза центрального типа обусловлен повышенной чувствительностью гипоталамуса к регулирующим климатическим факторам, что является следствием адаптации к суровым условиям окружающей среды. Показано, что, в качестве компенсаторной реакции, плаценты женщин коренных народов Республики Коми и Архангельской области претерпевают адаптивные изменения, в результате чего значительно увеличивается плацентарно-плодное соотношение. Такое увеличение органометрических показателей плаценты происходит на фоне снижения массы тела новорожденных также и в условиях Крайнего Севера [16, 6, 17-20]. Несмотря на то, что Республика Саха (Якутия) располагается в суровых климатических условиях, компенсаторноприспособительные изменения в плацентах жительниц данного региона остаются малоизученным.

Цель исследования: изучить морфологию плацент жительниц Республики

Саха (Якутия) в условиях физиологической беременности.

Материалы и методы исследования. Препараты плацент отобраны на базе патологоанатомического отделения Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины имени М.Е. Николаева Республика Спха (Якутия). Все плаценты соответствовали сроку 36–41 недели беременности, роды происходили с рождением здоровых детей с оценкой здоровья по шкале Апгар более 8 баллов. В работе проведены исследования структурной организации плацент на органном, тканевом уровнях, полученных после срочных родов от жительниц Якутии, с применением комплекса морфологических, клинических и инструментальных методов. Критериями включения были принадлежность плацент женщинам-жительницам Республики Саха (Якутия), доношенная беременность в сроке гестации 36–41 недель, завершившаяся живорождением, наличие данных клиникоинструментальных методов исследования беременных и новорожденных в пределах физиологической референтной нормы. Критериями исключения были соматическая патология в стадии декомпенсации, многоплодная беременность, возраст родильницы менее 16 и старше 40 лет, беременность в результате применения технологии экстракорпорального оплодотворения, острая и хроническая почечная недостаточность, наличие отягощающих факторов курения, наркомании, алкоголизма. Всего было отобрано 149 плацент. Исследуемый материал был распределен по этнической принадлежности и возрасту, согласно возрастной периодизации онтогенеза человека, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР в Москве (1965). I группа – плаценты от женщин коренной национальности Республики Саха (Якутия) первого и второго зрелого возрастных периодов. К данной категории отнесены женщины коренного населения - якутки, эвенки, эвены и других малочисленных народов Севера, родившихся и постоянно проживающие в условиях Республики Саха (Якутия) - 79 случаев; II группа – пла- центы от женщин некоренной национальности (русских, украинок, татарок и других), проживающие в условиях Республики Саха (Якутия) более 10 лет (70 наблюдений). Исследование плацент проводилось в течение первых 2 суток после родов в нефиксированном состоянии по единому протоколу [19] с измерением основных характеристик: массы, длины, ширины, высоты, консистенции, цвета, очаговых включений, также длины пуповины, ее диаметра, количества ее сосудов, прикрепления к плаценте. Для гистологического исследования готовились серийные срезы толщиной 3–5 мкм, препараты окрашивали гематоксилином-эозином. Микро-морфометрические исследования изображений гистологических срезов плаценты проводили в программе ImageJ. Нами были определены показатели площади просвета сосудов (Sс) и площади следующих структур плаценты: площади терминальных ворсин (Sтв), площади стромы ворсин (SстрТВ), площади всех сосудов ворсин (Summary), сосудистостромального коэффициента (SСо/Sстр), площади межворсинчатого пространства (МВП), площади материнского фибриноида (ФМ). Микропрепараты исследовались на микроскопе Leica с цифровой фотокамерой при увеличении х100.

Результаты исследования и обсуждение. Макроскопическая характеристика плацент при физиологической беременности в разных возрастных группах коренной и некоренной национальности показала, что линейные размеры плаценты у группы коренных жительниц первого зрелого периода в среднем составили 18х12х2,5 см, плацента имела дискообразную форму. Во втором зрелом периоде коренной группы жительниц были выявлены более крупные размеры плаценты 19,5х16х2,8 см по сравнению с первым зрелым периодом и по сравнению с группой аналогичного возрастного периода некоренных жительниц. Плаценты была в основном овальной формы. У группы некоренных жительниц первого зрелого периода размеры плаценты составили 17х16х2,5 см, данный показатель оказался недостоверно меньше по сравнению с показателями других групп, плацента имела дис- ковидную форму. Во втором периоде зрелого возраста у группы некоренных жительниц наблюдались более тонкие плаценты с размерами 18х16х2 см овальной формы.

Масса плаценты у коренных жительниц I периода зрелого возраста составила 450 г, что в 1,1 раз недостоверно меньше, чем у жительниц II периода. Наоборот, у некоренных жительниц I периода зрелого возраста масса плаценты составила 460 г, что в 1,15 раза недостоверно больше, чем у жительниц II периода. При этом в возрастных группах I периода зрелого возраста у коренных и некоренных жительниц выявлен практически одинаковый показатель массы плаценты (450–460 г), а в группе коренных жительниц II возрастного периода масса плаценты была недостоверно больше в 1,25 раза, чем у некоренных жительниц.

Толщина плаценты у коренных жительниц I возрастного периода зрелого возраста составила 2,5 см, что меньше, чем у жительниц II возрастного периода в 1,12 раза. В I периоде зрелого возраста как у коренных, так и у некоренных жительниц выявлены одинаковые показатели толщины плаценты. При этом в группах II возрастного периода у коренных жительниц этот показатель был больше, чем у некоренных жительниц в 1,4 раза.

Длина пуповины в плацентах коренных жительниц I возрастного периода зрелого возраста составила 31,88 см, что на 5,5% недостоверно больше, чем в плацентах, полученных от жительниц II возрастного периода. У некоренных жительниц I периода зрелого возраста длина пуповины в плацентах составила 30,59 см, что на 10,5% недостоверно меньше, чем у жительниц II возрастного периода. При этом в возрастных группах I периода зрелого возраста данный показатель у коренных жительниц на 4,2% больше, чем в плацентах у некоренных жительниц. Во II периоде зрелого возраста прослеживается обратная зависимость, в плацентах у некоренных жительниц пуповина длиннее на 11,9%.

Диаметр пуповины в плацентах у коренных жительниц I периода составил 1,2 см, что на 20% недостоверно больше, чем у жительниц II периода зрелого возраста. У некоренных жительниц I периода зрелого возраста диаметр пуповины плацент оказался таким же, что на 8,3% меньше, чем у жительниц II периода. У некоренных жительниц во II периоде зрелого возраста диаметр пуповины плацент был больше, чем в плацентах у некоренных на 30%.

Прикрепление пуповины в плацентах группы коренных жительниц I зрелого периода чаще всего парацентральное (66%), что реже, чем у жительниц II зрелого периода (70%). У некоренных жительниц I зрелого периода в плацентах чаще всего наблюдали парацентральное прикрепление пуповины (52,2%), этот показатель в 1,3 раза был больше, чем у жительниц II зрелого периода. У жительниц II зрелого периода некоренной национальности достоверно больше наблюдается центральное прикрепление пуповины в плаценте (60%), что в 2,3 раза чаще, чем у той же группы I зрелого периода и в 6–10 раз чаще, чем в группе коренных жительниц. Другие виды прикрепления пуповины к плаценте (оболочечное, краевое) встречались намного реже.

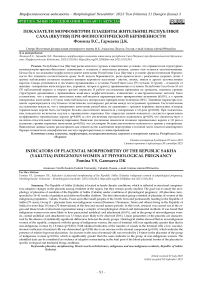

Рис. 1 . Микрофото гистологического препарата плаценты жительницы коренного населения. Окр.: гематоксилином и эозином. Ув.: х100

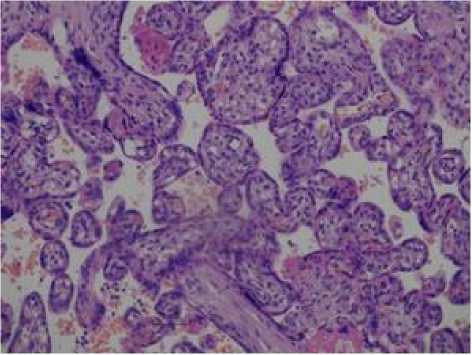

Рис. 2. Микрофото гистологического препарата плаценты жительницы некоренного населения. Окр.: гематоксилином и эозином. Ув.: х100

Гистологическая характеристика препаратов плацент при физиологической беременности в различных этнических группах выявило типичное строение ворсинчатого дерева с опорными ворсинами, отходившими от хориальной пластинки с тремя уровнями ветвления, промежуточными ветвями и многочисленными терминальными ворсинами. Артериолы и венулы опорных ворсин были широкого просвета. Они располагались в плотном коллагеновом футляре, мышечная оболочка различалась по толщине. Под синцитиотрофобластом, покрывающим внешнюю поверхность стромы опорных ворсин, визуализировалась так называемая около-сосудистая капиллярная сеть. В ее составе отдельные капилляры находились непосредственно под эпителием, но не образовывали синцитиокапиллярных мембран.

Анализ микропрепаратов показал преобладание терминальных ворсин в плодной части плаценты, то есть в большинстве случаев был диагностирован вариант соответствия морфологическои ̆ картине капилляризованного ворсинчатого дерева плаценты с балансом зрелых промежуточных (30–40%) и терминальных ворсин (60–70%). Явления фиброза стромы ворсин не наблюдались в общей массе терминальных ворсин, что структурно подтверждало состояние физиологической беременности.

В межворсинчатом пространстве наблюдали мелкие очаги отложения фибрина. Эпителий ворсин был однорядный, истонченный, воспалительные изменения не определены. Патологические изменения сосудистой плодной сети (васкулопатия), как правило, отсутствовали (рис. 1). Изменения в виде фиброза и склероза стенок сосудов были в пределах явлений физиологической инволюции плаценты. Неявно выраженный хорангиоз терминальных ворсин демонстрировал адекватность приспособительных реакций, возникающих в конце беременности и в процессе физиологических родов (рис. 2).

Нами не выявлено специфических гистологических изменении ̆ , которые были бы типичны исключительно для плацент жительниц какой-либо одной этнической принадлежности или возрастной группы при физиологически протекающей беременности. Таким образом, гистологическое исследование плаценты без морфометрических показателей не является значимой ̆ характеристикой ̆ , которую следовало бы принимать во внимание при исследовании структурных особенностей плаценты у представительниц разных этно-территориальных групп. Можно утверждать, что большее значение в этом имеет оценка состояния ворсинчатого дерева и морфометрическая характеристика структур плаценты.

Известно, что от функционирования гемато-плацентарного барьера напрямую зависит развитие плода. Медианное значение показателя площади терминальных ворсин у коренных жительниц I периода зрелого возраста составил 1663,03 мкм2, что в 1,2 раза недостоверно больше, чем у жительниц во II периоде зрелого возраста (табл. 1). У некоренных жительниц I периода зрелого возраста данный показатель составил 1530,88 мкм2, что в 1,8 раза больше, чем в плацентах женщин второго периода зрелого возраста. Как выяснилось, достоверных различий в параметре площади терминальных ворсин не существует (р=0,884), в том числе и в показателях площади стромы ворсин и площади капилляров (табл. 1).

Медианное значение площади просвета сосудов в плацентах у коренных жи- тельниц I периода зрелого возраста составило 387,05 мкм2, что меньше в 1,2 раза, чем в плацентах у жительниц II периода зрелого возраста. У группы некоренных жительниц I периода зрелого возраста этот показатель плацент составил 234,63 мкм2, что достоверно больше в 2,1 раза, по сравнению с показателями плацент женщин II-го периода. Наибольшая площадь просвета сосудов ворсинчатого хориона плацент оказалась у жительниц коренной национальности II периода зрелого возраста (458,75 мкм2), наименьшая площадь сосудов была выявлена у жительниц некоренной группы II зрелого периода (110,68 мкм2).

Сосудисто-стромальный коэффициент в препаратах плацент коренных жительниц I-го и II-го периодов зрелого возраста был одинаковым, и составил 1,36. У группы некоренных жительниц в плацентах он во I-ом периоде зрелого возраста составил 1,15, что оказалось больше на 7,5%, чем у жительниц II-го периода, но меньше, чем в плацентах группы жительниц коренной национальности. Нами было выявлено, что при физиологической беременности в плацентах у жительниц коренной национальности сосудистостромальный коэффициент в терминальных ворсинах достоверно больше, чем в плацентах группы некоренных жительниц (р=0,001).

Площадь стромы ворсин плацент у коренных жительниц I периода зрелого возраста составил 1303,86 мкм2, что было в 1,1 раза больше, чем в плацентах жительниц во II периоде зрелого возраста. У группы некоренных жительниц I периода зрелого возраста площадь стромы ворсин плаценты (1324,90 мкм2) была больше в 1,5 раза, по сравнению со II-ым периодом зрелого возраста. При этом не было достоверной разницы при сравнении показателей площади стромы плацент между исследуемыми группами (р=0,49).

Показатель площади межворсинчатого пространства в плацентах у коренных жительниц I-го и II-го периода зрелого возраста был практически одинаковым (1797,89 мкм2 и 1712,57 мкм2, соответственно). У некоренных жительниц I периода зрелого возраста показатель площади межворсинчатого пространства плацент составил 1429,95 мкм2, что оказалось больше в 1,7 раза, по сравнению со II-ым периодом зрелого возраста. При сравнении показателей площади межвосинчатого пространства наименьший показатель был установлен в плацентах у некоренных жительниц II зрелого возраста, что не являлось достоверным (р=0,225). Показатель площади материнского фибриноида плацент у группы коренных жительниц I-го и

Таблица 1

Микроморфометрические параметры ворсинчатого хориона при физиологической беременности в плацентах разных групп женщин

|

Показатели 1 |

Плаценты коренных жительниц |

Плаценты некоренных жительниц |

p-value |

||

|

I группа зрелого возраста |

II группа зрелого возраста |

I группа зрелого возраста |

II группа зрелого возраста |

||

|

Sтв |

1663,03 [1026,72-2266,71] |

1387,32 [1061,81-2296,89] |

1530,88 [915,61-2732,29] |

915,28 [801,18-753,93] |

0,884 |

|

Summary |

387,05 [238,00-597,96] |

458,75 [292,00-634,90] |

234,63 [146,53-329,20] |

110,68 [60,39-248,05] |

<0,001* p 1-2 =0,478; p 1-3 <0,001* p 2-3 <0,001*; p 1-4 =0,023 p 2-4 =0,013*;p 3-4 =0,656 |

|

SстрТВ |

1303,86 [748,54-659,15] |

1187,95 [641,14-1684,83] |

1324,90 [729,87-2329,15] |

885,60 [760,79-505,89] |

0,469 |

|

SСo-SСтр |

1,36 [1,20-1,42] |

1,36 [1,26-1,61] |

1,15 [1,09-1,23] |

1,07 [1,05-1,14] |

0,001* p 1-2 =0,435; p 1-3 =0,002* p 2-3 =0,001*; p 1-4 =0,027* p 2-4 =0,014*; p 3-4 =0,460 |

|

МВП |

1797,29 [1144,52-2826,59] |

1712,57 [1203,03-2871,12] |

1429,95 [913,14-2316,08] |

858,85 [633,101144,09] |

0,225 |

|

ФМ |

86,27 [54,94-135,68] |

82,20 [57,75-137,81] |

68,64 [43,83-111,17] |

54,91 [41,22-69,57] |

0,177 |

|

ППИ |

6,49 [5,18-7,87] |

6,43 [4,93-7,93] |

7,59 [6,47-8,54] |

9,33 [6,13-13,63] |

0,062 |

Примечание: 1 – обозначения в столбце 1 «Показатели» см. в разделе «Материалы и методы исследования; p-value - уровень значимости различий; *- различия статистически значимы

Таким образом, основные морфометрические параметры гистологического строения исследуемых структур плацент соответствовали сроку гестации, отсутствовали морфологические признаки об-литерационной ангиопатии. Выявленные особенности в виде различий в сосудистостромальном коэффициенте, площади просвета сосудов нами были расценены как проявление вариантной анатомии плаценты, характерной для физиологической беременности. Эти данные в сравнении с данными других авторов [19-21] свидетельствуют о специфичности компенсаторно-приспособительных реакций, проявляющихся в структурных изменениях плацент коренных и некоренных жительниц Республики Саха (Якутия). По результатам исследования мы констатируем

II-го периода зрелого возраста также был практически одинаковым (86,27 мкм2 и 82,20 мкм2, соответственно), у группы некоренных жительниц I периода зрелого возраста данный показатель составил 68,64 мкм2, что было больше, чем в группе II-го периода в 1,25 раза. Достоверно значимых различий по данному показателю в возрастном и этническом аспекте также не выявлено (р=0,062).

наличие адаптационной структурной перестройки плацент у коренных жительниц в виде относительной гиперваскуляризации ворсинчатого хориона за счет увеличения удельной площади просвета сосудов ворсин, что способствует дополнительному увеличению ресурсов газообмена через гемато-плацентарный барьер. Данные адаптационные перестройки ангиоархитектоники сосудов плаценты следует рассматривать в аспекте компенсаторной перестройки к условиям окружающей среды.

Заключение. Резюмируя данные, полученные по сравнительной оценке макро-микроскопической морфологической характеристики плацент женщин Республики Саха (Якутия) на современном этапе, следует отметить что в препаратах плацент у коренных жительниц в большинстве случаев наблюдается парацентральное прикрепление пуповины (65,8%), что чаще чем у пришлых женщин (50%) в 1,3 раза. Центральное прикрепление пуповины у пришлых жительниц (30%) в 3,3 раза чаще, чем у коренных жительниц (8,9%). По нашим данным, показатель длины пуповины у коренных и пришлых женщин Якутии был одинаковым (31±14 и 30±11 см, соответственно). Макроскопическая характеристика плаценты (масса, толщина, размеры плацентарного диска) у жительниц Якутии не выявила достоверно значимых различий с данными, имеющимися в литературе. Вместе с тем, полученные нами средние показатели макроскопии плацент находятся ближе к нижней границе нормативных пределов. Микроскопические изменения в виде фиброза и склероза стенок сосудов, хорангиоз терминальных ворсин были в пределах физиологической инволюции плаценты, возможно эти изменения следует рассматривать в аспекте адаптационного ремоделирования ангиоархитектоники сосудов плаценты под воздействием климатогео- графических факторов. Выраженность и характер морфологических проявлений полностью соответствуют физиологической беременности. Показатель площади терминальных ворсин был достоверно больше аналогичного показателя у некоренных жительниц в 1,8 раза (р=0,016). Выявлен наибольший показатель площади просвета сосудов плаценты у женщин коренной национальности II периода зрелого возраста (458,75 мкм2), а наименьший показатель площади сосудов плаценты наблюдался у группы некоренных жительниц II периода зрелого возраста (110,68 мкм2). При тождественных показателях количества сосудов в терминальных ворсинках определен низкий показатель сосудисто-стромального коэффициента терминальных ворсин плацент (р=0,019) у некоренных жительниц республики за счет увеличения стромального компонента (р=0,03), что свидетельствует о наличии относительной гиповаскуляризации. Это явление можно рассматривать как свидетельство адаптивной перестройки в плодном бассейне гемато-плацентарного барьера.

Список литературы Показатели морфометрии плаценты жительниц Республики Саха (Якутия) при физиологической беременности

- Aylamazyan EK. Osnovnye problemy i prikladnoe znachenie ekologicheskoy reproduktologii. Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezney. 2005;54(1):7-13. In Russian

- Alekseeva VA, Gur'eva AB, Petrova PG. Antropometricheskaya kharakteristika zhenshchin evropeoidov (21-35 let) Yakutii po Tanneru. Sov-remennye problemy nauki i obrazovaniya. 2016;(2):85. In Russian

- Koynosov PG, Chiryat'eva TV, Orlov SA. i dr. Vliyanie individual'nykh osobennostey somatotipa na adaptatsionnye vozmozhnosti organizma zhiteley Severa. Meditsinskaya nauka i obrazovanie Urala. 2014;15(1):64-66. In Russian

- Gridin LA, Bogomolov AV, Kukshkin YuA. Metodologicheskie osnovy issledovaniya fizicheskoy rabotosposobnosti cheloveka. Aktual'nye problemy fizicheskoy podgotovki silovykh struktur. 2011;(1):10-19. In Russian

- Agadzhanyan NA, Ermakova NV. Ekologicheskiy portret cheloveka na Severe. Moskva: ERUK, 1997. 206s. In Russian

- Lutsay ED. Razlichiya v raspolozhenii i morfometricheskaya kharakteristika krovenosnykh sosudov pupoviny. Morfologiya. 1999;116(5):68-71. In Russian

- Khamoshina MB. Reproduktivnoe povedenie i kontratseptivnyy vybor devushek-podrostkov Primorskogo kraya. Akusherstvo i ginekologiya. 2005;(2):46. In Russian

- Tsirel'nikov NI. Izmeneniya feto-platsentarnoy sistemy v Zapolyar'e. V kn.: Voprosy ekologii cheloveka v usloviyakh Kraynego Severa. Novosibirsk, 1979. S. 61-73. In Russian

- Chernaya EE, Popov AD, Kasparova AE i dr. Beremennost' i adaptatsiya v usloviyakh subarkticheskogo regiona. Ekologiya cheloveka. 2018;(12):46-54. In Russian

- Barinova IV. Patogenez i tanatogenez plodovykh poter' pri antenatal'noy gipoksii. Diss. na soisk. uch. st. dokt. med. nauk. Moskva, 2015. 217s. In Russian

- Gudkov AB, Popova AN, Lukmanova NB. Ekologo-fiziologicheskaya kharakteristika klimaticheskikh faktorov Severa: obzor literatury. Ekologiya cheloveka. 2012;(1):12-17. In Russian

- Shumilov OI, Enikeev AV, Kasatkina EA, Khramov AV. O vozmozhnykh vliyaniyakh geliogeomagnitnykh faktorov na sistemu mat'-platsenta-plod v polyarnykh rayonakh. V kn.: Mater. mezhdunar. konf. «Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e naseleniya». M., 2003. S. 447-449. In Russian

- Sukhanov SG. Morfo-fiziologicheskie osobennosti endokrinnoy sistemy u zhiteley Evropeyskogo Severa. Arkhangelsk: Izd-vo Arkticheskogo federal'nogo universiteta imeni M. V. Lomonosova, 1993. 108s. In Russian

- Snodgrass JJ, Sorensen MV, Tarskaia LA, Leonard WR. Adaptive dimensions of health research among indigenous (Siberians). Am J Hum Biol. 2007;19(2):165-180

- Snodgrass JJ, Leonard WR, Tarskaia LA. Basal metabolic rate in the (Yakut) (Sakha) of (Siberia). Am J Hum Biol. 2005;17(2):155-172

- Salimova ZN, Kamilova MYa, Rakhmatulloeva DM, Gulakova DM. Gistologicheskaya kartina platsent i osobennosti ekspressii CD34+ v kletkakh endoteliya sosudov khoriona beremennykh s anemiey. Vestnik Avitsenny. 2017;19(3):286-291. In Russian

- Lutsenko MT. Vliyanie ekologicheskikh usloviy severa na reproduktivnuyu funktsiyu mestnykh zhiteley. Byulleten' fiziologii i patologii dykhaniya. 2008;(29):56-59. In Russian

- Romanova AA. Morfofunktsional'naya kharakteristika sosudistogo rusla platsent zhitel'nits Kraynego Severa pri fiziologicheskom i patolog-icheskom techenii beremennosti. Avtoref. diss. na soisk. uch. st kand. med. nauk. Ekaterinburg, 2020. 144s. IN Russian

- Milovanov AP, Shvetova YuP. Osobennosti stroeniya platsent pri neoslozhnennoy beremennosti zhenshchin korennykh narodnostey Severa (khanty, mansy). V kn.: Tez. dokl. konf. «MorfofunktsionaVnoe sostoyanie sistemy «mat'-platsenta-plod-novorozhdennyy» v ekstremal'nykh usloviyakh. Frunze, 1987. S. 47-51. In Russian

- Zakharova TG, Kashiga MA, Zakharov GN. Zavisimost' reproduktivnogo zdorov'ya zhenshchin korennykh narodov Kraynego Severa ot uklada zhizni. Zemskiy vrach. 2012;(3):47-50. In Russian

- Keneshbaev BK, Tulekeev TM, Sulaymanova RT, Khayrullin RM. Morfologiya platsenty kak indikator ekointoksikatsii sur'moy. Pod red. prof. R.M. Khayrullina. S-Pb: Izd-vo S-PbGETU «LETI», 2023. 138s. In Russian