Показатели психологической адаптации студентов творческих специальностей на завершающем этапе обучения

Автор: Кирсанов В.М.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 21 (280), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ психологических особенностей студентов, обучающихся на факультете декоративно-прикладного творчества, включающий оценку личностных характеристик (активность, направленность, мотивация, саморегуляция, ценностные ориентации), взаимосвязи типа личности и сферы профессиональной деятельности.

Творчество, творческая деятельность, профессиональная пригодность, личностные особенности, структура личности, комплексная диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/147152968

IDR: 147152968 | УДК: 158.1:378

Текст научной статьи Показатели психологической адаптации студентов творческих специальностей на завершающем этапе обучения

Введение. Изменения социально-политического, экономического, мировоззренческого плана, происходящие в современном обществе, коренным образом меняют условия жизнедеятельности людей. Сегодня возрастает мера социальной свободы для активной, творческой личности и возрождается ориентация на ценностно-смысловое раскрытие индивидуальности. Чем быстрее и адекватнее человек усваивает важную для него информацию и перестраивает свое поведение в соответствии со сложившейся необходимостью, тем более гармоничным будет его внутренний мир и совершеннее взаимодействие внутреннего и внешнего мира. В связи с этим важна психологическая готовность человека к возможным изменениям, когда главным становится не количество знаний, что само по себе важно, а способность решать проблемы в непредвиденных, нестандартных ситуациях (творчество, новаторство, гибкость мышления и т. д.). Это, в свою очередь, позволяет говорить об актуализации проблемы человеческой неповторимости, индивидуальности, тесно связанной с проблемой творчества, креативности [2, с. 54].

На этапе подготовки (обучения) личность студента, обучающегося по выбранной специальности (в том числе творческой) претерпевает определенные изменения. В связи с этим уместно употребить понятие «профессиональная пригодность», степень сформированности которой может служить индикатором успешности обучения студента по выбранной специальности. Профессиональная пригодность – это совокупность психологических и психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения им при наличии специальных знаний, умений, навыков общественно приемлемой эффективности труда [13, с. 15]. Безусловно, профессиональная пригодность может наиболее объективно быть оценена после окончания обучения, когда индивид приступает к выполнению профессиональной деятельности.

Исследование профессиональной пригодности должно включать в себя не только оценку степени развития тех или иных сугубо профессиональных компетенций, но и оценку психологических (личностных) параметров обучающихся. Изучение личностных особенностей студентов творческих специальностей позволяет составить психологический портрет студента, выбравшего творческую специальность, оценить его установки, мотивы, побуждения и описать степень сформиро-ванности профессиональной направленности и пригодности. Кроме того, анализ указанных параметров позволяет оценить степень адаптации индивида к условиям обучения по выбранной специальности. Учебная деятельность, как и любые другие виды активности, является затратной, а уровень учебных нагрузок (особенно в высшем образовании) достаточно высок и несоблюдение определенных условий сохранения здоровья обучающихся (своевременная диагностика состояний переутомления, соблюдение режима отдыха, бодрствования, профилактика заболеваний и т. д.) может вызвать снижение адаптации к условиям обучения. Эта идея подтверждена результатами научных исследований, отраженных в работах [1, 6, 7, 15, 16].

Одним из возможных (на наш взгляд наиболее объективных) подходов исследования психологических особенностей является комплексный подход А.И. Крупнова и его последователей (О.Б. Барабаш, Л.В. Жемчугова, С.М. Зиньковская, И.А. Ку-ренков, В.П. Прядеин, А.Э. Пятинин) к описанию структуры личности. В отечественной науке тенденция интегрального междисциплинарного исследования личности представлена в научных школах

Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина; исследованиях К.М. Гуревича, Э.А. Голубевой, Е.П. Ильина, Н.С. Лейтеса, В.М. Русалова и др. [4].

При изучении особенностей творческих личностей, по мнению ряда исследователей, следует придерживаться комплексного подхода в оценке психологических параметров и включить в процедуру обследования методики, направленные на диагностику основных личностных качеств: познавательных (интеллектуальные способности, умения, профессиональные знания), эмоциональных (эмоциональная и эстетическая восприимчивость), мотивационных (творческая направленность личности) и темпераментально-характерио-логических (сильное Я, склонность к рефлексии), неповторимое сочетание которых создает индивидуальность творческого субъекта [12, с. 10]. Предлагаемая нами комплексная диагностика соответствует такому подходу и предполагает изучение основных компонентов структуры личности: активности, саморегуляции, мотивации, направленности, ценностных ориентаций.

Методика. Методика проведения исследования включала в себя последовательное изучение (еженедельно в течение учебного семестра) психической сферы студентов с помощью батареи психодиагностических методик, направленных на изучение структуры личности в соответствии с теорией многомерно-функционального подхода А.И. Крупнова: диагностика активности (опросник «Порог активности»), мотивации (методика «Структурные уровни мотивационно-потребност-ной сферы» Н.Н. Демиденко и методика «Мотивация обучения в вузе»), направленности (опросник «Направленность личности»), саморегуляции (опросник «Волевой самоконтроль»), ценностных ориентаций (опросник терминальных ценностей «ОТеЦ» И.Г. Сенина). Также студенты тестировались на предмет предрасположенности к определенному типу профессий (опросник Дж. Холанда).

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие студенты V курса дневного отделения в количестве 43 человек, в возрасте от 21 до 22 лет, обучающиеся на факультете декоративно-прикладного творчества Челябинской государственной академии культуры и искусства. Исследование проводилось в девятом семестре 2011/2012 учебного года.

Результаты. Одной из составляющих успешного обучения по выбранной специальности и развития личности в целом является соответствие личностных особенностей человека требованиям данной профессии. С этой целью в нашем исследовании проводилось определение психологического типа личности и соответствующей ему сферы профессиональной деятельности по методике Дж. Холанда [11]. Распределение испытуемых по результатам данной методики выглядит следующим образом: к реалистичному типу относится 16,3 % испытуемых, к социальному - 27,9 %, к конвенциональному - 4,7 %, к предприимчивому -13,9 %, к артистическому - 44,2 %. Методика предполагает, что у отдельно взятого испытуемого могут быть набраны высокие баллы по нескольким классификациям типа личности (и соответственно по нескольким сферам профессиональной деятельности). Поэтому процентные доли по отдельным типам в сумме отличаются от 100 %.

Как видно из представленных результатов большая часть испытуемых (44,2 %) относится к артистическому типу, что характеризует их как лиц, опирающихся в отношениях с окружающими на свое воображение, интуицию. Для них характерны эмоционально сложный взгляд на жизнь, независимость в принятии решений, гибкость и оригинальность мышления, развитое восприятие и моторика, экстравертированность, преобладание вербальных способностей, склонность к занятиям творческого характера. Наиболее предпочтительными сферами деятельности являются история, философия, искусство. Второе место по численности (27,9 %) занимает группа испытуемых, относящихся к социальному типу, что характеризует их как лиц с выраженными социальными умениями (умение общаться, стремление к лидерству, потребность в социальных контактах), независимых от окружающих, успешно приспосабливающихся к обстоятельствам. У таких людей выражены вербальные способности, способность к сопереживанию и сочувствию, отмечается стремление поучать и воспитывать окружающих. Наиболее предпочтительными сферами деятельности для них являются психология, медицина, педагогика.

Полученные результаты позволяют предположить, что студенты V курса факультета декоративно-прикладного творчества в основном вполне соответствуют по своим психологическим особенностям (тип личности) выбранному профилю профессиональной подготовки.

Согласно многомерно-функциональному подходу А.И. Крупнова активность (наряду с саморегуляцией, направленностью, мотивацией) является одним из базовых компонентов в структуре личностных свойств. Формирование полноценной личности предполагает развитие активности человека. С этой целью нами была включена в психодиагностическую батарею методика «Порог активности», предметом изучения которой является степень трудности (легкости) совершения поступков, решительность в действиях, стремление к постоянной активности или, наоборот, к пассивности [9]. Диагностика порога активности с помощью соответствующей методики показала, что испытуемые могут быть разделены на 3 группы:

- с преобладанием низкого порога активности (20,9 %) - респонденты с активной жизненной позицией, деятельные, не склонные подолгу обдумывать свои поступки и их последствия, не боящиеся совершить ошибку, настойчивые в достижении своих целей, уверено чувствующие себя только когда активно действуют, не склонные к рефлексии, к признанию собственных ошибок, трудно поддающиеся коррекции;

– среднего порога активности (67,5 %) – респонденты с гармоничным, сбалансированным сочетанием реальной деятельности и внутренних переживаний, размышлений;

– высокого порога активности (11,6 %) – респонденты инертные, «тяжелые на подъем», более склонные к внутренней жизни, чем к внешней активности, откладывающие необходимые действия до последней возможности, предпочитающие не взаимодействовать с другими, подолгу переживающие свои проблемы.

Анализ полученных результатов позволяют утверждать, что большая часть студентов (лица с низким и средним порогом активности) могут быть охарактеризованы как активные, деятельные, «легкие на подъем», инициативные, охотно откликающиеся на поручения преподавателей, кураторов и деканата. Они адекватно воспринимают учебные и воспитательные воздействия и так же адекватно на них реагируют.

Одним из показателей полноценного развития личности человека является наличие навыков управления собственным поведением, состояниями и побуждениями, что наиболее полно выражается понятием «саморегуляция». Для исследования навыков саморегуляции студентов нами использовалась методика «Волевой самоконтроль» направленная на обобщенную оценку индивидуального уровня развития волевой регуляции индивида [9]. По результатам диагностики волевого самоконтроля распределение испытуемых выглядит следующим образом:

– часть респондентов (27,9 %) характеризуется преобладанием низких значений по шкале «общий балл» – чувствительные, эмоционально неустойчивые, ранимые, неуверенные в себе, импульсивные, с низкой рефлексивностью, неустойчивостью намерений, пониженным фоном активности;

– часть респондентов (4,7 %) характеризуется преобладанием высоких значений по шкале «общий балл» – эмоционально зрелые, активные, независимые, самостоятельные, спокойные, уверенные в себе, ответственные, с устойчивыми намерениями, реалистичными взглядами, развитым чувством долга, хорошо рефлексирующие собственные мотивы, планомерно реализующие свои намерения, умеющие распределять собственные усилия, контролировать свои поступки, с выраженной социально-позитивной направленностью;

– часть респондентов (32,5 %) – с преобладанием низких значений по шкале «настойчивость» – лица с повышенной лабильностью, неуверенностью, импульсивностью, непоследовательностью поведения, сниженный фон активности и работоспособности, как правило, компенсируется повышенной чувствительностью, гибкостью, изобретательностью;

– часть респондентов (16,3 %) – с преобладанием высоких значений по шкале «настойчивость» – деятельные, работоспособные, активно стремящиеся к выполнению намеченного, мобилизующиеся под действием преград, не отвлекающиеся на альтернативы и соблазны, уважающие социальные нормы и стремящиеся подчинить свое поведение этим нормам;

– часть респондентов (32,5 %) – с преобладанием низких значений по шкале «самообладание» – лица у которых спонтанность, импульсивность сочетается с обидчивостью, консерватизмом, предпочтением традиционных взглядов, что способствует внутренней раскрепощенности и преобладанию расслабленного, невозмутимого фона настроения;

– часть респондентов (4,7 %) – с преобладанием высоких значений по шкале «самообладание» – эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в различных ситуациях, с развитым чувством внутреннего спокойствия, уверенностью в себе, не боящиеся неизвестности, готовые к принятию нового и со свободными взглядами);

– для большей части респондентов характерны средние значения по шкалам «общий бал», «настойчивость» и «самообладание» (67,4; 51,2 и 62,8 % соответственно), что может быть интерпретировано как средний уровень развития данных свойств.

Средние значения по шкалам опросника свидетельствуют о преобладании индекса «общий балл» (10,5 балла), шкалы «настойчивость» и «самообладание» занимают второе и третье место по значимости (7,6 и 5,5 балла соответственно). В целом, полученные данные позволяют охарактеризовать испытуемых как людей с развитыми навыками волевого самоконтроля. Также отмечается значительное число испытуемых с низкими значениями по шкалам опросника – группы лиц с преобладанием низких значений занимают второе место по численности после групп с преобладанием средних значений. Возможно, это свидетельствует о тенденции к снижению уровня развития навыков волевого самоконтроля у данной популяции испытуемых.

Важным компонентом в структуре личностных свойств является направленность, отражающая особенности отношения личности к себе, окружающим (готовность к взаимодействию) и деятельности. Для изучения данного континуума была использована методика «Направленность личности», которая позволяет предполагать степень индивидуальной эффективности и прогнозировать успешность в учебной, профессиональной деятельности [10]. По результатам диагностики направленности испытуемых удалось разделить на три группы.

Первая группа – испытуемые с преобладанием направленности на себя (69,8 %). Данная направленность отражает, в какой мере респондент описывает себя как человека, ожидающего прямое вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы, которую он выполняет, или безотносительно коллег, с которыми работает. Для таких людей коллектив является средством удовлетворения собственных потребностей и приобретения достоинства, уважения, общественного статуса.

Вторая группа – испытуемые с преобладанием направленности на задание (25,5 %). Данная направленность позволяет человеку, несмотря на личные интересы, выполнять работу как можно лучше и охотно сотрудничать с коллективом, если это повысит продуктивность деятельности.

Третья группа – испытуемые с преобладанием направленности на взаимодействие (4,7 %). Лица с преобладанием данной направленности стараются поддерживать хорошие отношения с людьми, но лишь «на поверхности», что часто препятствует выполнению конкретных заданий или оказанию настоящей, искренней помощи другим. Такой человек проявляет интерес к коллективной деятельности, но по сути дела сам не вносит никакого вклада в осуществление деятельности.

Результаты исследования свидетельствуют, что среди обследуемых студентов V курса преобладает эгоистическая направленность и отсутствие стремления взаимодействовать с коллективом. Это подтверждается средними значениями по шкалам опросника (направленность на себя – 35,2 балла, направленность на взаимодействие – 26,9 балла, направленность на задачу – 27,9 балла). Преобладание данной направленности, на наш взгляд, связано с недостаточностью адаптационных, пропедевтических занятий (курсов, тренингов и т. д.) на первоначальных этапах обучения, спецификой учебной деятельности (преобладание индивидуальных форм работы), а также с особенностью выбранного профиля обучения, который, в свою очередь, способствует преобладанию индивидуалистической направленности над тенденцией к коллективному взаимодействию.

Ведущую роль в формировании личности играет мотивация. С целью изучения данного континуума использовалась методика «Мотивация обучения в вузе», позволяющая не только выделить ведущий мотив, но и оценить степень адекватности выбора студентом профессии и удовлетворенность ею [5]. Анализ мотивация обучения в вузе данной группы испытуемых показал, что преобладающим мотивом обучения большинства испытуемых (51,2 %) является мотив получения знаний. Второе место по значимости занимает мотив получения диплома, он является преобладающим у 39,5 % испытуемых. Мотив овладения профессией наиболее значим для 9,3 % испытуемых. Преобладание мотивов «получение знаний» и «овладение профессией» у большей части студентов (60,5 % испытуемых) свидетельствует об адекватном выборе ими профиля обучения (вуза, факультета, специальности) и будущей профессии. В пользу данного вывода говорят средние значения по шкалам методики: мотив получения знаний – 6,2 балла, овладения профессией – 3,5 балла, получения диплома – 5,7 балла. Значимость мотива «Получение диплома» является закономерным явлением для студентов, заканчивающих обучение.

Мотивационная сфера личности может быть представлена в виде иерархии мотивационно-потребностных уровней, каждый из которых, согласно концепции А. Маслоу, представлен набором потребностей, актуальных для данного уровня и в данный момент времени [8]. Включенная нами в психодиагностическую батарею методика Н.Н. Демиденко была разработана для выявления структурных уровней мотивации личности. Данная методика позволяет оценить содержательные (множественность, иерархия) и динамические (сила) параметры мотивационно-потребностной сферы личности [3]. Распределение структурных уровней мотивационно-потребностной сферы по степени значимости для данного контингента испытуемых выглядит следующим образом. На первом месте по значимости находятся потребности I уровня – физиологические потребности. Этот уровень мо-тивационно-потребностной сферы значим для 51,2 % испытуемых и получил наибольший средний балл (11,7). На втором месте – потребности II уровня (потребность в безопасности). Он значим для 16,3 % испытуемых. На третьем месте – III уровень (потребности в социальных связях и контактах) и V уровень (потребности в самоактуализации). Потребностям этих уровней отдают предпочтение по 13,9 % испытуемых соответственно. На последнем месте по значимости находятся потребности IV уровня (потребность в самоуважении), им отдают предпочтение 4,7 % испытуемых.

Приоритет физиологических потребностей у большинства испытуемых, согласно концепции А. Маслоу, свидетельствует о том, что мотивационная сфера студентов еще не достигла стадии высшего развития, когда потребность в самоактуализации является главной ценностью. Однако тот факт, что потребности V уровня (потребности в самоактуализации) занимают второе место по значимости наряду с потребностями III уровня (потребности в социальных связях и контактах) говорит о том, что личность близка к стадии высшего развития мотивационно-потребностной сферы [8].

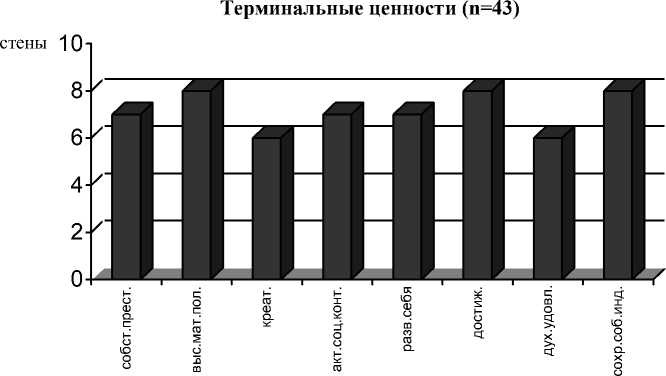

Направленность личности, ее мотивация наиболее ярко отражаются в ценностных ориентациях – ориентирах, устоях, которыми руководствуется человек в повседневной жизни. Ценностные ориентации – это не только одна из главных характеристик человека, но и перспектива его жизнедеятельности. Для оценки ценностных ориентаций использовалась методика И.Г. Сенина «Опросник терминальных ценностей», позволяющая диагностировать ценностные ориентации, которые индивид пытается реализовать в своей жизни (терминальные ценности) и области жизнедеятельности

Рис. 1. Результаты диагностики ценностных ориентаций студентов V курса факультета декоративно-прикладного творчества

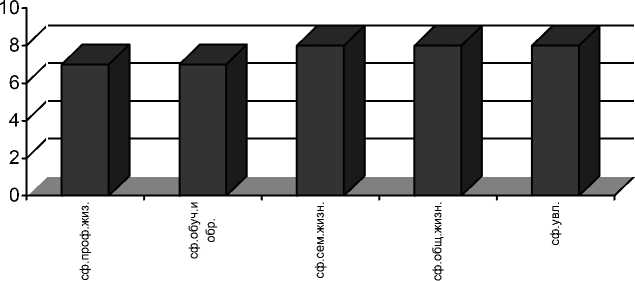

Жизненые сферы (n=43)

Рис. 2. Результаты диагностики ценностных ориентаций студентов V курса факультета декоративно-прикладного творчества

человека, выбираемые им в качестве источника реализации той или иной терминальной ценности (жизненные сферы) [14].

Распределение терминальных ценностей по степени значимости представлено на рис. 1.

Наиболее значимые позиции занимают три ценности:

-

- «высокое материальное положение», что характеризует испытуемых как материально ориентированных лиц, убежденных, что материальный достаток является главным условием жизненного благополучия;

-

- «достижения», что говорит о стремлении человека к достижению конкретных и ощутимых результатов, тщательному планированию своей жизни, постановке перед собой конкретных целей;

-

- «сохранение собственной индивидуальности», что отражает стремление человека к независимости от других, стремление сохранить неповторимость и своеобразие своей личности, взглядов, убеждений, стиля жизни, стремление как можно меньше поддаваться влиянию массовых тенденций.

Преобладание этих ценностей может быть основанием для развития чувства собственной значимости и повышенной самооценки.

Распределение жизненных сфер по степени значимости представлено на рис. 2. Анализ преобладающих жизненных сфер (сфер, в которых испытуемые стремятся в первую очередь реализовать себя) показал, что из пяти основных сфер три являются наиболее приоритетными, это сфера семейной жизни, сфера общественной жизни и сфера увлечений.

Выводы

-

1. Психологический статус студентов V курса факультета декоративно-прикладного творчества характеризуется высокой долей лиц (88,4 %) активных, целеустремленных, деятельных, высокой долей лиц (51,2 %) с мотивацией на приобретение знаний по выбранной специальности, с развитыми навыками волевого самоконтроля, с преобладанием жизненных приоритетов в сфере увлечений, семейной и общественной жизни, с приоритетом

-

2. Приоритет в структуре мотивационно-по-требностной сферы физиологических потребностей и потребности в безопасности говорит о незрелости этой сферы у большей части испытуемых (51,2 %). Но тот факт, что потребности высшего уровня (потребность самоактуализации, творческой реализации себя) занимают второе место по значимости (наряду с потребностями в социальных связях и контактах) свидетельствует о завершении процесса формирования профессиональной пригодности к творческой деятельности. В целом, большая часть старшекурсников готовы к выполнению профессиональной деятельности, что может свидетельствовать об успешности адаптации к условиям обучения на факультете декоративноприкладного творчества.

-

3. Студенты факультета декоративно-прикладного творчества в основном обладают оптимальным сочетанием профессиональной ориентированности и возможности реализации собственного потенциала в учебно-профессиональной деятельности. Об этом свидетельствует значительная доля лиц (44,2 %) артистического типа личности. Тот факт, что доля лиц, склонных к творческой деятельности не составляет абсолютного большинства, вероятно, связан с переоценкой собственных мотивов поступления в данный вуз, что является вполне закономерным явлением для старшекурсников.

-

4. Комплексная диагностика личности студента (особенно на старших курсах) позволяет оценить степень сформированности профессионально-значимых компетенций и личностных свойств, что, в свою очередь, может использоваться для прогнозирования дальнейшего профессионального и личностного развития индивида. Относительно данной группы испытуемых можно заключить, что для большей части обследованных студентов характерна высокая степень сформированности профессионально-значимых компетенций (высокие среднегрупповые показатели активности, саморегуляции, направленности, преобладание направленности на творческую деятельность, приоритет соотвествующих уровней потребностей и т. д.). Это позволяет прогнозировать успешное дальнейшее профессиональное развитие.

таких ценностей как «высокое материальное положение», «достижения» и «сохранение собственной индивидуальности». Данные особенности говорят в пользу личностной зрелости большинства опрошенных.

Список литературы Показатели психологической адаптации студентов творческих специальностей на завершающем этапе обучения

- Агаджанян, Н.А. Проблемы адаптации и учение о здоровье/Н.А. Агаджанян, Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. -М.: Изд-во РУДН, 2006. -283 с.

- Гилева, Н.С. Креативность в структуре жизненного самоопределения: дис.... канд. психол. наук/Н. С. Гилева. -Барнаул, 2003. -166 с.

- Демиденко, Н.Н. Мотивационно-потребностная сфера личности как компонент психологической готовности и ее влияние на успешность педагогической деятельности: дис.. канд. психол. наук/Н.Н. Демиденко. -Тверь, 1996. -202 с.

- Дроздовский, А.К. Исследование связей свойств нервной системы с психодинамическими характеристиками личности: дис.. канд. психол. наук/А.К. Дроздовский. -СПб., 2007. -163 с.

- Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы/Е.П. Ильин. -СПб.: Питер, 2000. -512 с.

- Казин, Э.М. Образование и здоровье: медикобиологические и психолого-педагогические аспекты/Э. М. Казин. -Кемерово: КРИПК и ПРО, 2010. -214 с.

- Литвинова, Н.А. Роль индивидуальных психофизиологических особенностей студентов в адаптации к умственной и физической деятельности: автореф. дис.... д-ра биол. наук/Н.А. Литвинова. -Томск, 2008. -38 с.

- Маслоу, А. Новые рубежи человеческой природы/А. Маслоу. -М.: Смысл, 1999. -425 с.

- Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции/ред. Т.М. Прошина. -М.: Изд-во МГУ, 1990. -159 с.

- Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности: учеб. пособие/О.П. Елисеев. -СПб.: Питер, 2000. -560 с.

- Психологические и психофизиологические методы оценки профессиональной деятельности: метод. указания/сост. О.Г. Литовченко. -Сургут: РИО СурГПУ, 2007. -66 с.

- Пуфаль-Струзик, И. Структурно-иерархическая модель творческой активности личности: дис.... д-ра психол. наук/И. Пуфаль-Струзик. -М., 2003. -357 с.

- Рождественская, Н.В. Диагностика актерских способностей/Н.В. Рождественская. -СПб.: Речь, 2005. -192 с.

- Сенин, И.Г. Опросник терминальных ценностей/И.Г. Сенин. -Ярославль: НПЦ «Психодиагностика»: Фонд гражданских инициатив «Содействие», 1991. -21 с.

- Шибкова, Д.З. Психофизиологические особенности креативности студентов как фактор адаптации к учебной деятельности/Д.З. Шибкова, В.П. Мальцев//Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование. Кн. 3: Адаптация и здоровье студентов. -2011. -С. 171-195.

- Мальцев, В.П. Психофизиологический статус студенток как фактор обеспечения учебнопрофессиональной деятельности/В.П. Мальцев, Д.З. Шибкова, П.А. Байгужин//Вестн. Сургут. гос. пед. ун-та. -2011. -№ 2 (13). -С. 163-171.