Показатели сердечно-сосудистой системы при физических нагрузках у спортсменов

Автор: Усанов Д.А., Протопопов А.А., Скрипаль А.В., Аверьянов А.П., Кащавцев Е.О.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 1 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: исследование сердечно-сосудистой системы спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ, до и после тренировки. Материал и методы. Исследования проводятся с помощью разработанного мобильного устройства, позволяющего неинвазивно проводить скрининг-оценку потенциальной опасности кол-лапсоидных осложнений. Результаты. На основе определения аномалий в форме пульсовой волны и оценки вегетативной регуляции выявлен ряд вариантов сочетания регистрируемых параметров у группы спортсменов из 14 человек. Одновременное наличие ваготонического тонуса с недостаточным обеспечением деятельности и аномалий пульсовой волны с помощью разработанного устройства может представлять потенциальный риск сосудистой недостаточности при физической нагрузке. Заключение. Методика одновременной оценки реакции пульсовой волны с вегетативной регуляцией до и после тренировки дает возможность определить сочетания, потенциально неблагоприятные для развития сосудистой недостаточности при стрессовой физической нагрузке у тренированных людей.

Ваготония, коллапс, неинвазивная диагностика, пульсовая волна, сердечно-сосудистая система, стресс

Короткий адрес: https://sciup.org/14917690

IDR: 14917690

Текст научной статьи Показатели сердечно-сосудистой системы при физических нагрузках у спортсменов

-

1Введение. В настоящее время особую значимость приобретают исследования риска возникновения сердечно-сосудистой недостаточности при стрессовой физической нагрузке [1, 2]. Один из методов скрининг-диагностики основан на регистрации аномалий в форме пульсовой волны [3]. Однако у спортсменов-профессионалов результаты проводимого обследования могут зависеть от времени обследования и существенно отличаться при измерениях до и после тренировки. В связи с этим целью работы явилось исследование показателей скрининг-диагно-стики для спортсменов, имеющих высокие спортивные разряды.

Материал и методы. Группа обследуемых включала 14 спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ, из них: 2 мастера спорта, 5 кандидатов в мастера спорта, 2 спортсмена с первым разрядом и 5 спортсменов со вторым разрядом. Данный вид спорта выбран по причине сочетания двух типов (статической и динамической) физической нагрузки высокой интенсивности [4]. Перед началом диагностической процедуры каждому испытуемому измеряли артериальное давление на автоматическом тонометре и антропометрические показатели (рост, масса). Обследование проводилось перед началом тренировки и после нее.

Экспресс-оценка функционального состояния организма проводилась с помощью «Устройства оценки риска возникновения сердечно-сосудистой недостаточности при физической нагрузке», разработанного ООО «ВолгаМет-Экспо» совместно с Саратовским государственным университетом им. Н. Г. Чернышевского и Саратовским государственным медицинским университетом им. В. И. Разумовского, по результа-

там анализа формы пульсовой волны с помощью специально разработанной программы.

В качестве анализируемых параметров пульсовой волны были выбраны следующие показатели: крутизна систолического подъема на участке быстрой и медленной фаз, скорость изменения пульсовой волны на катакроте, вариабельность кардиоинтервалов, определяемая по временным интервалам между максимумами (систолическими значениями) пульсовых волн.

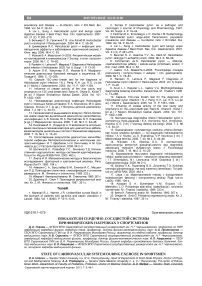

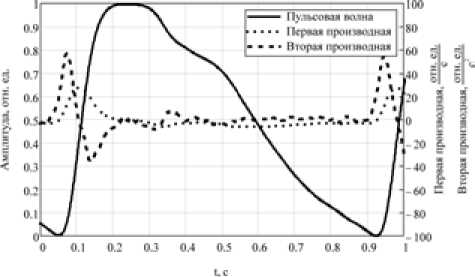

Форма пульсовой волны анализировалась по изменению ее первой и второй производных во времени. Систолический подъем пульсовой волны (рис. 1) можно разделить на две фазы, соответствующие времени быстрого и медленного увеличения. Время быстрого увеличения давления в систолу ВНбыстр и время медленного увеличения давления ВНмедл характеризуют величину ударного объема сердца и эластичность сосудистой стенки [5].

Нули первой производной пульсовой волны позволяют выделить время систолического подъема (анакроты) ВН (см. рис. 1). Минимум второй производной соответствует окончанию фазы быстрого и началу фазы медленного нарастания давления в систолу. Использование первой и второй производной пульсовой волны дает возможность раздельно анализировать форму пульсовой волны в фазе быстрого и в фазе медленного роста давления во время систолического подъема.

Для анализа крутизны восходящего участка пульсовой волны использованы временные параметры ВНбыстр, ВНмедл и параметр ВПмакс — время от начала систолического подъема до максимума первой производной пульсовой волны. Амплитуда первой производной в момент времени ВПмакс характеризует угол максимального наклона пульсовой волны в фазе быстрого наполнения.

Рис. 1. Анализируемые параметры пульсовой волны (обследуемый № 1)

Крутизна систолического подъема определялась по временным параметрам: отношению времени быстрого наполнения ВНбыстрк периоду пульсовой волны Tпв (параметр П1), отношению времени анакроты к периоду пульсовой волны (параметр П2):

П 1 = ВН быстр / T пв , П 2 = ВН/ T пв .

Для анализа формы пульсовой волны использовался модуль второй производной от времени d2 A /d t 2 (параметр П3), вычисляемый на нисходящем участке пульсовой волны (катакроте):

N

1з = (1/ N )Z| d2 Ai'4 4 =1

где N — количество точек пульсовой волны, в которых вычислялась вторая производная по времени. Параметры П1, П2 и П3 вычислялись как усредненные значения по всем периодам пульсовых волн.

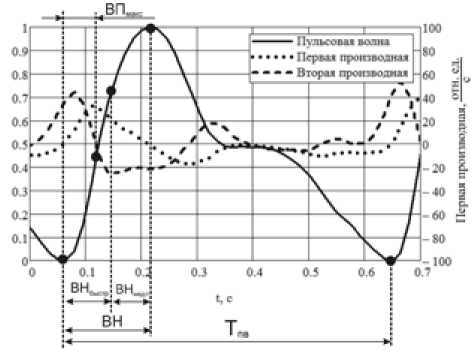

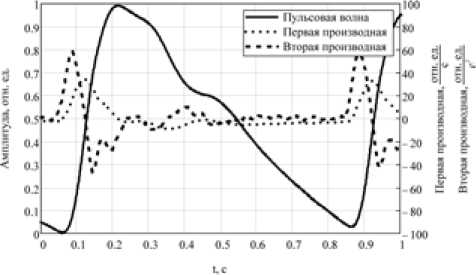

Результаты. На рис. 2 приведены примеры формы пульсовой волны при наличии отклонений в ней до тренировки и без отклонений после тренировки.

Как следует из рассчитанных показателей формы пульсовой волны этого спортсмена, до тренировки (см. рис. 2 а ) наблюдаются заниженные значения отношения времени быстрого наполнения ВНбыстр к периоду пульсовой волны Tпв (параметр П1), отношения времени анакроты к периоду пульсовой волны (параметр П2) и высокая линейность катакроты (низкое значение параметра П3). После тренировки (см. рис. 2 б ) значение отношения времени быстрого наполнения к периоду пульсовой волны (параметр П1) значительно увеличилось. Уменьшилась также линейность анакроты и катакроты (увеличились значения параметров П2 и П3).

По длительности интервалов пульсовой волны рассчитывались основные параметры активности вегетативной регуляции, проявляющейся в изменении показателей хронотропной структуры сердечного ритма — индексов Баевского [6, 7].

Как следует из рассчитанных показателей хронотропной структуры сердечного ритма, у спортсмена № 6 до тренировки наблюдается парасимпатотони-ческий тип вегетативной регуляции. Одновременное сочетание указанного фактора с наличием отклонений в форме пульсовой волны может представлять собой потенциальный риск возникновения сосуди-

а)

б)

Рис. 2. Форма пульсовой волны спортсмена № 6: а) при наличии отклонений в ней до тренировки; б) без отклонений в ней после тренировки

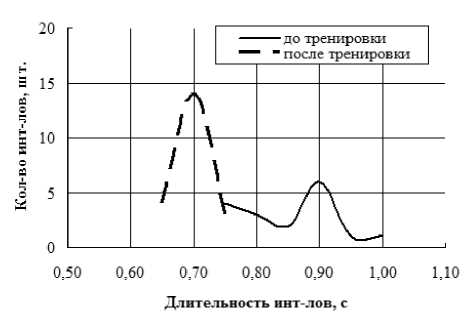

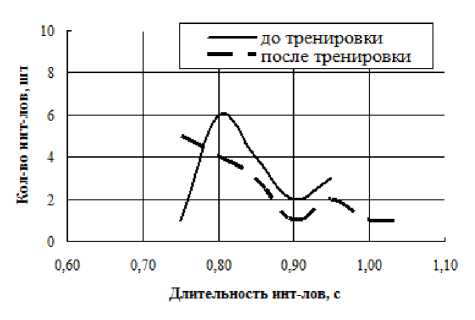

Рис. 3. Кардиоинтервалограммы спортсмена № 1 перед началом тренировки и после тренировки стой недостаточности при стрессовой физической нагрузке [8]. Тем не менее у спортсмена после тренировки наблюдается симпатотонический тип вегетативной регуляции (рис. 3).

Таким образом, у спортсмена № 6 после тренировки наблюдается как уменьшение в различных параметрах отклонения в форме пульсовой волны, так и уменьшение отклонения в вегетативной регуляции.

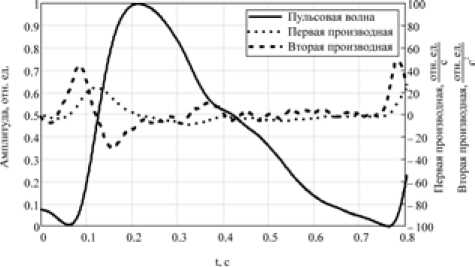

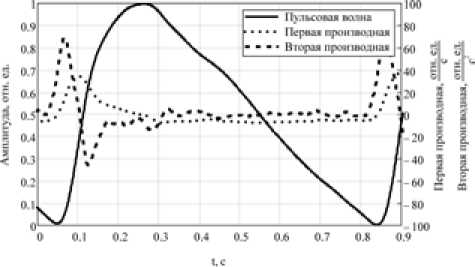

Форма пульсовой волны спортсмена № 7 имела отклонения как до тренировки, так и после тренировки (рис. 4). Как следует из показателей формы пульсовой волны спортсмена № 7, до тренировки наблюдаются заниженные значения отношения времени быстрого наполнения ВНбыстр к периоду пульсовой волны Tпв (параметр П1), отношения времени анакро-ты к периоду пульсовой волны (параметр П2) и вы- сокая линейность катакроты (низкое значение параметра П3). После тренировки у спортсмена № 7 (см. рис. 4 б), параметры пульсовой волны П1 и П2 и П3 значительно не изменились. Не уменьшилась также линейность анакроты и катакроты.

Как следует из рассчитанных показателей хронотропной структуры сердечного ритма — индексов Баевского, перед тренировкой у спортсмена № 7 наблюдается нормотонический тип вегетативной регуляции, после тренировки — парасимпатотонический тип вегетативной регуляции.

Таким образом, у спортсмена № 7 после тренировки имеются отклонения в форме пульсовой волны в сочетании с парасимпатотоническим типом вегетативной регуляции. Измеренные параметры после тренировки свидетельствуют об опасности возникновения сердечно-сосудистой недостаточности при стрессовой физической нагрузке.

По данным анализа результатов измерений параметров формы пульсовой волны и показателей структуры сердечного ритма в группе из 14 спортсменов до и после тренировки были выявлены следующие индивидуальные особенности:

-

1) избыточная вегетативная реакция у спортсмена № 1 с исходным ваготоническим тонусом на физическую нагрузку (более чем десятикратное увеличение ИНБ) с крайне малой изменчивостью ритма (Dx=0,05 с близко к ригидному ритму), что указывает на выраженное напряжение системы адаптации и может привести при определенных условиях к декомпенсации сердечной деятельности;

-

2) выраженная синусовая аритмия в покое у спортсмена № 4 с ваготонией, сохраняющаяся и после тренировки, явно недостаточное вегетативное обеспечение деятельности сердечно-сосудистой системы, грозящее развитием сосудистой недостаточности;

-

3) недостаточная активация симпатического звена вегетативного гомеостаза в ответ на физическую нагрузку у спортсмена № 7;

-

4) выраженное учащение сердечного ритма после тренировки с гиперсимпатико-тонической реакцией на нагрузку (почти десятикратное увеличение ИНБ) с крайне малой изменчивостью ритма у спортсмена № 8;

-

5) у спортсмена № 11 — избыточная при исходном ваготоническом тонусе вегетативная реакция на физическую нагрузку с крайне малой изменчивостью ритма, что указывает на выраженное напряжение системы адаптации и может привести при определенных условиях к декомпенсации;

-

6) выраженная синусовая аритмия и брадикардия как перед тренировкой, так и после нее у спортсмена № 13 требует проведения мониторирования ЭКГ для исключения возможной миграции водителя ритма, слабости синусового узла.

Обсуждение. Проводившийся в отдельных работах [9, 10] анализ формы пульсовой волны позволил предложить ряд параметров для мобильного контроля состояния сердечно-сосудистой системы: соотношение амплитуд фиксированных «подъемов» и площадь под кривой пульсовой волны на ее определенном участке [9]; корреляция значений показателей энергетического спектра и коэффициентов вейв-лет-анализа сердечного ритма с формой пульсовых волн и вариационной пульсограммы [10], разработанных на основе обследования здоровых лиц, пациентов с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца.

а)

б)

Рис. 4. Форма пульсовой волны спортсмена № 7: а) при наличии отклонений в ней до тренировки; б) при наличии отклонений в ней после тренировки

Рис. 5. Кардиоинтервалограммы спортсмена № 7 перед началом тренировки и после тренировки

Тем не менее авторы не рассматривали использование оценки характеристик пульсовой волны в сочетании с вариабельностью сердечного ритма в качестве возможного инструмента экспресс-диагно-стики риска развития сосудистых катастроф, сердечно-сосудистой недостаточности. Оценка риска развития сосудистой недостаточности у детей и подростков, показанная нами в работе [8], позволила установить основные критерии анализа параметров формы пульсовой волны и типа нервной регуляции.

Из сравнительного анализа данных 14 спортсменов следует, что по результатам исследования формы пульсовой волны выявлено 11 спортсменов с отклонениями различного вида. При этом пара-симпатотонический тип вегетативной регуляции наблюдался у 7 спортсменов до тренировки и только у 3 спортсменов после тренировки. Одновременное сочетание указанных двух факторов наблюдалось у 5 спортсменов до тренировки и только у 3 спортсменов после тренировки. После тренировки в большинстве случаев наблюдалось как количественное уменьшение параметров отклонения в форме пульсовой волны, так и уменьшение случаев парасимпа-тотонического типа вегетативной регуляции. Индексы Баевского после тренировки имели в среднем сдвиг в симпатотоническую сторону регуляции.

Поскольку форма пульсовой волны у тренированных спортсменов может существенно отличаться от нормы, то для оценки риска развития сердечно-сосудистой недостаточности при стрессовой физической нагрузке у тренированных людей необходимо проводить подтверждающее обследование после тренировки.

Заключение. Для скрининг-диагностики физического состояния в представленном исследовании использовался разработанный ООО «ВолгаМетЭк-спо» совместно с Саратовским государственным университетом им. Н. Г. Чернышевского и Саратовским государственным медицинским университетом им. В. И. Разумовского прибор «Устройство оценки риска возникновения сердечно-сосудистой недостаточности при физической нагрузке». При наличии аномалий в форме пульсовой волны выявлен ряд особенностей вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы спортсмена до и после тренировки. Сочетание ваготонического тонуса с недостаточным вегетативным обеспечением деятельности и аномальной реакцией по форме пульсовой волны, выявленное у 3 из 14 спортсменов (доля 0,21), может иметь потенциальный риск развития сосудистой недостаточности при стрессовой физической нагрузке.

Изменение типа вегетативной регуляции после тренировки у спортсменов, имеющих высокий разряд, свидетельствует о существенном отличии в методике оценки риска развития сосудистой недостаточности при стрессовой физической нагрузке у тренированных людей.

Список литературы Показатели сердечно-сосудистой системы при физических нагрузках у спортсменов

- Colivicchi R, Ammirati R, Santini M. Epidemiology and prognostic implications of syncope in young competing athletes//Eur. Heart J. 2004. Vol. 25 (19). P. 1749-1753

- Cardiovascular preparticipation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol. Consensus Statement of the Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology/D. Corrado, A. Pelliccia, H.H. Bjornstad [et al.]//Eur. Heart J. 2005. Vol. 26. P. 516-524

- Диагностика риска развития коллапсоидных осложнений в группе студентов с аномальной сердечно-сосудистой реакцией/Д. А. Усанов, А. А. Протопопов, А. В. Скрипаль [и др.]//Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, №3. С. 615-619

- Mitchell J.H., Haskell W.L, Raven P. В. Classification of sports. 26th Bethesda Conference: cardiovascular abnormalities in the athlete: recommendations for determining eligibility for competition in ath-letes with cardiovascular abnormalities//J.Am. Coll. Cardiol. 1994. Vol. 24. P. 864-866

- Смирнов И. В., Старшов А. М. Функциональная диагностика: ЭКГ, реография, спирография. М.: Эксмо, 2008. 224 с.

- Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике/О. В. Коркушко, А. В. Писарук, В. Б. Шатило [и др.]. Киев, 2002. 192 с.

- Баевский P.M., Кириллов О.И., Клецкин С. 3. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М: Наука, 1984.221 с.

- Устройство оценки риска возникновения сердечнососудистой недостаточности при физической нагрузке/Д.А. Усанов, А.А. Протопопов, И.О. Бугаева [и др.]//Медицинская техника. 2012. № 2. С. 34-37

- Явелов И. С, Рогоза А. Н. О новых возможностях сфигмографии высокого разрешения//Функциональная диагностика. 2009. № 2. С. 82-86

- Бороноев В. В., Гармаев Б.З., Омпоков В. Д. Корреляция спектральных и статистических характеристик пульсового сигнала при заболеваниях сердца//Вест. Бурят, гос. ун-та. 2012. №3. С. 221-223.