Показатели социализации личности ребенка-мигранта и их изменения в процессе формирующего эксперимента в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

Автор: Очирова О.А., Котуа С.Б.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 1 (52), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается воспитательная деятельность по формированию социализированной личности ребенка-мигранта. Одним из способов исследования формирования социализированной личности ребенка-мигранта в процессе взаимодействия с социальными институтами является формирующий эксперимент, направленный на повышение активности подростка в сфере общественных отношений.

Формирующий эксперимент, социализация, дети мигрантов, показатели социализации, социальная адаптированность

Короткий адрес: https://sciup.org/142143000

IDR: 142143000 | УДК: 314.728

Текст научной статьи Показатели социализации личности ребенка-мигранта и их изменения в процессе формирующего эксперимента в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

В Российской Федерации общее количество мигрантов составляет около 13 млн. чел. Основная масса приезжих останавливается в Москве и Санкт-Петербурге. На такой выбор мигрантов влияют объем и трудовые возможности в масштабе городов. Эти два города являются самыми крупными транспортными узлами страны, кроме того, их население наделено высоким уровнем жизни. В Санкт-Петербурге на сегодня функционирует 268 конфессий и религиозных объединений, помимо храмов христианских конфессий, в городе имеются мусульманские и буддийские храмы. Таким образом, имеется историческая основа для аккультурации национальных меньшинств, их интеграции в доминирующую языковую и культурную среду [1]

Специфика семей мигрантов заключается в том, что их характерные особенности, которые присущи многим видам семейно-брачных союзов, зависят не только от личных установок супругов, исторически обусловленного типа взаимоотношений, но и от сложных объективных (политических, социально-экономических и этнокультурных) условий. Именно это сказывается на структуре, психологическом климате семьи, на физическом и психическом здоровье ее членов. Социализация ‒ сложный процесс, поскольку этническая культура является опытом выживания этноса, закрепленного многолетними традициями и обычаями. В процессе интеграции ребенок рискует потерять родной язык и культурные особенности своей личности. Положительный результат может быть достигнут лишь общей, совместной деятельностью педагогов, воспитателей и поддержкой со стороны родителей. Это является непременным условием для оказания эффективной помощи в деле жизненного самоопределения личности детей мигрантов в новой поликультурной среде общества [2].

Одним из способов исследования формирования социализированной личности ребенка-мигранта в процессе взаимодействия с социальными институтами является формирующий эксперимент, направленный на повышение активности подростка в сфере общественных отношений. Целью формирующего эксперимента являлась экспериментальная проверка Программы формирования социализированной личности ребенка-мигранта в процессе взаимодействия с социальными институтами.

В формирующем эксперименте приняли участие 119 чел. Полученные результаты констатирующего эксперимента учитывались нами в первую очередь при распределении общей выборки на контрольную и экспериментальную группы подростков, участников эксперимента. Контрольная и экспериментальная группы формировались по следующему принципу: в контрольную группу вошли русские дети, у которых общие результаты имеют более высокое количественное значение, хотя и не имеют статистически значимых отличий от результатов детей-мигрантов. В экспериментальную, соответственно, вошли дети-мигранты.

Таким образом, в контрольной и экспериментальной группах получился следующий количественный состав: в контрольной группе – 62 подростка: 27 девушек и 35 юношей; в экспериментальной группе – 57 подростков: 24 девушки и 33 юноши. Распределение общего количества подростков ‒ участников эксперимента представлено в таблице

Таблица

Распределение участников эксперимента по группам

|

Название группы |

Название образовательного учреждения |

Количество воспитанников |

|

|

юноши |

девушки |

||

|

Экспериментальная |

дети-мигранты |

33 |

24 |

|

Контрольная |

русские дети |

35 |

27 |

Формирующий эксперимент проходил с 2011 по 2013 г. За этот период в экспериментальной группе была реализована Программа формирования социализированной личности ребенка-мигранта в процессе взаимодействия с социальными институтами «Новая жизнь».

Одной из задач формирующего эксперимента было внедрение Программы формирования социализированной личности в план воспитательной работы Центра. В контрольной группе эксперимента воспитательный процесс проходил согласно стандартным программам образования без каких-либо изменений. Повторное диагностирование проводилось с целью выявления уровня сформированности социализированности.

Для оценки достоверности различий в сравнении конкретных признаков между собой мы использовали в статистической обработке данных t-критерий Стьюдента, что позволило нам оценить различия в средних, полученных в двух выборках результатов, и получить уровни значимости.

Для выявления достоверных связей между различными показателями нами был использован корреляционный анализ на базе расчета коэффициентов корреляции Спирмена (Sperman). Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет нам определить тесноту и направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя профилями признаков. Коэффициент ранговой корреляции подсчитывался нами по формуле

6·Σ (d2) r s =1 - ________________,

N (N2 - 1 )

где d – разность между рангами по двум переменным для каждого испытуемого; N – количество ранжируемых значений, в нашем случае количество испытуемых.

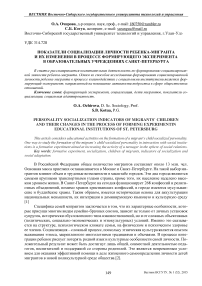

Так, по результатам формирующего эксперимента мы получили следующие данные: по показателю социальной адаптированности ребенка-мигранта полученные результаты, представлены на рисунке 1.

По показателю «социальная адаптированность» произошли достаточно значимые статистические изменения. Так, у подростков экспериментальной группы повысилось число учащихся с высоким уровнем социальной адаптированности. Если до начала эксперимента этот уровень составлял 17 % от общего числа подростков, то по окончании он достиг 44 %. Уровень статистической значимости при этом имеет достаточно большое значение – (p<0,01).

уровень

Рис. 1. Сравнительные результаты показателя социальной адаптированности в экспериментальной группе детей-мигрантов до и после формирующего эксперимента

Из представленных значений мы видим, что у детей-мигрантов повысился высокий уровень социальной адаптированности. Также повысился и средний уровень социальной адапти-рованности ‒ с 26 до 58%, с уровнем значимости в (p<0,05). На наш взгляд, это произошло за счет снижения низкого уровня социальной адаптированности. Необходимо заметить, что статистическая значимость таких изменений составляет (p<0,01). То есть в данном показателе обнаруживается внутреннее движение: воспитанники с низким уровнем социальной адапти-рованности, в процессе реализации Программы формирования социализированной личности ребенка-мигранта, повышая свой уровень социальной адаптированности, переходят из одной группы в другую. Таким образом, происходит замещение этих двух уровней за счет друг друга.

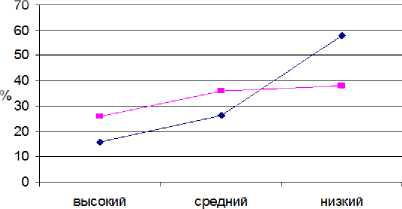

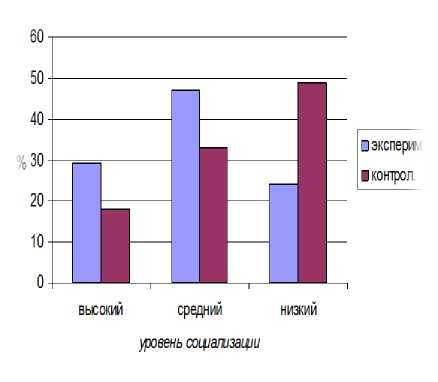

Обратимся к сравнительным результатам обеих выборок – контрольной и экспериментальной, и рассмотрим, как соотносятся результаты экспериментальной группы и контрольной после завершения формирующего эксперимента (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительные результаты показателя социальной адаптированности детей-мигрантов в экспериментальной и контрольной группах после формирующего эксперимента

По итогам сравнительного анализа обеих групп были получены следующие результаты. В экспериментальной группе произошли статистически значимые изменения по двум показа- телям уровня социальной адаптированности: по высокому уровню, он стал еще выше первоначального. Если до начала эксперимента этот уровень составлял 17%, то по окончании эксперимента этот уровень повысился до 28%. Статистическое значение данного преобразования составило (p<0,05). Низкий уровень социальной адаптированности у экспериментальной группы подростков стал ниже. С 58% он понизился до 31%-ного уровня. Уровень статистической значимости при таких изменениях составляет (p<0,01).

На наш взгляд, такие различные значения в уровнях социальной адаптированности в обеих выборках подростков имеют под собой определенную основу, т.е., направленное, специально организованное влияние извне на детей-мигрантов дает результаты, которые можно интерпретировать как достаточно значимые.

По среднему показателю уровня социальной адаптированности статистически значимых различий выявлено не было. Однако изменения в количественном отношении тоже достаточно велики: в контрольной группе средний уровень имеет 29%, в то время как в экспериментальной – 36%. Более того, если в сравнении с контрольной группой данные изменения незначимы, то для самой экспериментальной группы они имеют статистически значимые различия (p<0,05).

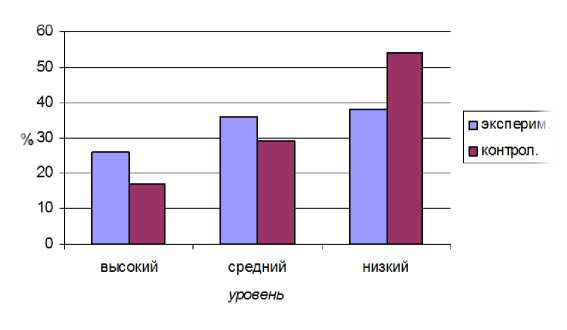

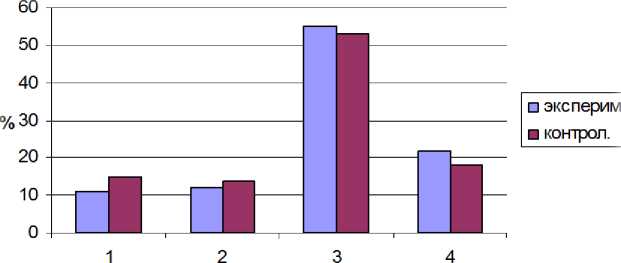

По показателю коммуникативности личности ребенка-мигранта были получены результаты, представленные на рисунке 3.

Рис. 3. Сравнительные результаты показателя коммуникативности в экспериментальной группе детей-мигрантов до и после формирующего эксперимента Примечание. Условные обозначения: 1. Плохой собеседник. 2. Недостатки в общении. 3. Хороший собеседник. 4. Отличный собеседник

По показателю «коммуникативность личности» были получены достаточно интересные результаты. Несмотря на то что подростки увлеченно принимали участие во всех предлагаемых заданиях в процессе реализации Программы, активно общались со всеми представителями учреждений, были вовлечены в различные игровые мероприятия, никаких значимых изменений ни по одной из шкал не произошло. Все количественные изменения, которые были нами обнаружены, колеблются в пределах 7‒9%.

Считаем, что такие результаты могут зависеть прежде всего от социальных особенностей жизнеустройства детей-мигрантов, а также от их индивидуальных психологических особенностей, на которых отражается специфика организации их жизнедеятельности в новой стране. Данная специфика характеризуется закрытостью, изолированностью от общества, что влечет за собой разрыв социальных связей, невозможность приобретения собственного социального опыта, чем и обусловлены достаточно незначительные изменения по данному показателю. Для подростка становится нормой его коммуникативная позиция. Если раньше он никого не пускал в свое личное пространство, мысли, то теперь, когда у него уже есть свой собственный социальный опыт и он уже представляется себе как член социума, для него это становится важным, он начинает ощущать себя по-новому. Отсюда такие незначительные изменения. Если в первом случае (до эксперимента) причиной такому невысокому уровню развития ком- муникативных навыков были специфическая ситуация развития, отсутствие опыта пополнения информации за счет других представителей общества, то теперь (после эксперимента) ко всему этому добавляется другая причина ‒ новая освоенная социальная роль подростка, которая, судя по результатам исследования, приносит ему другое представление о самом себе.

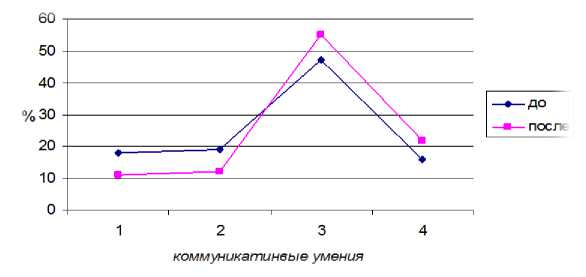

Рассмотрим подробнее полученные результаты по показателю «коммуникативность личности». При анализе данных контрольной и экспериментальной групп были получены результаты, представленные на рисунке 4.

коммуникативные умения

Рис. 4. Сравнительные результаты показателя коммуникативности личности детей-мигрантов в экспериментальной и контрольной группах после формирующего эксперимента Примечание. Условные обозначения: 1. Плохой собеседник. 2. Недостатки в общении.

3. Хороший собеседник. 4. Отличный собеседник

В результате сравнительного анализа обеих выборок нами было обнаружено, что статистически значимых различий в экспериментальной группе с контрольной группой нет. Более того, изменения, произошедшие в экспериментальной группе, в сравнении с контрольной, составляют в среднем 2-4%.

Заметим, что изначально (до эксперимента) контрольная группа в процентном отношении имела лучшие результаты по данному показателю, чем экспериментальная, поэтому можно сказать, что результаты экспериментальной группы доведены до результатов контрольной. Однако реализация Программы не дала нам более ощутимых изменений в плане развития коммуникативных умений личности подростка-воспитанника детского дома, т.е. коммуникативность личности ребенка-мигранта в силу его психологических, социальных особенностей необходимо развивать не спонтанно, стихийно, а целенаправленно, с момента переезда в новую социальную среду. Причем методика работы с данной социальной категорией должна включать разнообразное множество форм и методов развития коммуникативности личности на каждом возрастном этапе до выпуска из школы.

Данное обстоятельство еще раз убеждает нас в том, что специфика жизнеустройства, жизненные и социальные обстоятельства способствуют закреплению определенных установок подростков и тех качеств его личности, которые отвечают прежде всего характеру существования в данных социокультурных условиях, т.е. в новой социальной среде.

При анализе данных по показателю «ценностные ориентации» ребенка-мигранта были получены результаты, схожие с результатами показателя «коммуникативность личности».

Значимых различий в распределении ценностных ориентаций у подростков после проведения эксперимента обнаружено не было.

Эти данные еще раз подтверждают, что система ценностей личности является достаточно устойчивой структурой, которая складывается не здесь и сейчас, а в течение всего периода пребывания в определенных социокультурных условиях. Ценностные ориентации подростков отвечают тем их нуждам, которые являются наиболее для них значимыми в данный возрастной период и местопребывании. Данное обстоятельство мы можем объяснить тем, что наши испытуемые – подростки, и, помимо того, что социализация как результат социальной адаптации является для них главным новообразованием, у них еще происходит интенсивный процесс идентификации личности, т.е. развитие Я-концепции подростка. Именно с этим феноменом связана потребность подростков в устанавливании своих кодексов чести и моральных законов, поэтому вмешательство извне в этот процесс, как правило, не приносит желаемых результатов [3].

Тем не менее те изменения, которые нами были обнаружены, не могли не сказаться на общем уровне социальной адаптированности личности ребенка-мигранта.

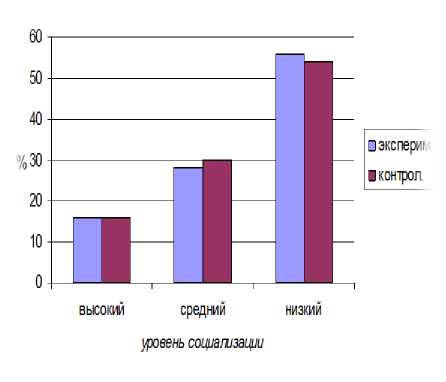

Результаты организации работы по формированию социализированной личности ребенка-мигранта в процессе взаимодействия с социальными институтами и изменения в уровнях показателя, произошедшие в ходе формирующего эксперимента, представлены на рисунке 5.

Так, нами обнаружены статистически значимые изменения на всех уровнях социальной адаптированности в экспериментальной группе: высокий уровень повысился (p<0,05); средний также повысился (p<0,01); низкий уровень значительно снизился (p<0,01) за счет качественных изменений в группе – перехода воспитанников с одного уровня развития социальной адаптированности на другой, более высокий.

По сравнению с контрольной группой также все изменения имеют статистически значимые различия: высокий уровень (p<0,05), средний уровень (p<0,05), низкий уровень (p<0,01).

До эксперимента После эксперимента

Рис. 5. Изменения общего показателя социализации личности ребенка-мигранта

в процессе формирующего эксперимента Примечание. Уровень социализации рассматривается нами как результат социальной адаптированности личности ребенка-мигранта

Как видно из рисунка 5, наибольшие изменения произошли с низким уровнем развития социальной адаптированности подростков-мигрантов. Это также связано с тем, что в экспериментальной группе 30% подростков перешли из группы с низким уровнем развития социальной адаптированности в группы с более высоким уровнем развития социальной адаптирован-ности, в то время как в контрольной группе естественный процент изменений составил лишь 5%. Именно столько (3 чел.) подростков самостоятельно смогли совершить сложный путь перехода из одной группы с низким уровнем развития социальной адаптированности в другую, более высокую.

Результаты проведенного исследования показывают те качественные изменения, которые произошли в уровне развития социализированности детей-мигрантов в ходе реализации Программы, направленной на формирование социализированной личности ребенка-мигранта в процессе взаимодействия с социальными институтами.

Сегодня с проблемой притока неадаптированных детей мигрантов сталкивается практически каждая санкт-петербургская школа. Фактически российская система образования не готова в достаточной степени к приходу таких детей. Это касается педагогов, не имеющих достаточного опыта работы с детьми мигрантов, администраций школ, редко идущих навстречу интересам приезжих, а также их сверстников, относящихся к мигрантам с непониманием или даже враждебностью, а также в немалой степени связано со слабой материальной составляющей образовательной среды.

Таким образом, дальнейшее проведение исследований в области социализации детей-мигрантов является важнейшим залогом успешной практической реализации мер по их интеграции в российском обществе. Мы убеждены, что подобные исследования могут стать реальной силой, способной помочь в реализации намеченных мер и предложении новых.

Речь идет не только о проведении социологических исследований и мониторингов, но также об исследованиях эффективности тех или иных педагогических и социально-психологических адаптационных методик, изучении социального самочувствия этих детей и успешности их обучения. Ощущается дефицит качественного статистического учета в области миграции, без которого невозможны ни прогнозирование изменений, ни социальное проектирование в данной проблемной области.