Полевые исследования технологических свойств кочек

Автор: Сафонов В.В., Кудрявцев А.В., Кудрявцев В.Ю.

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Научно-техническое обеспечение процессов и производств в АПК и промышленности

Статья в выпуске: 2 (6), 2015 года.

Бесплатный доступ

Большинство машин для обработки закочкаренных кормовых угодий разработаны в результате экспериментально-теоретических методов исследований. Однако на качество выполнения технологического процесса значительное влияние оказывают физико-механические и технологические свойства обрабатываемого материала, зависящие от внешних факторов. Целью исследований являлось установление действительных значений технологических свойств кочек и почвы в полевых условиях. При проведении исследований использовались разработанные методики определения прочностных свойств кочек. В результате установлены геометрические характеристики кочек, сопротивление сдвигу, деформацию при сжатии. На основании анализа полученных данных подтверждена правильность выбранной математической модели кочки.

Землистые и растительные кочки, рабочий орган, деформация, упруго-вязкопластические свойства, математическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/14770056

IDR: 14770056 | УДК: 630.114.58;631.431.3

Текст научной статьи Полевые исследования технологических свойств кочек

Значительные площади сенокосов и пастбищ закустарены и покрыты кочками. Кочки уменьшают полезную площадь и значительно снижают продуктивность кормовых угодий, способствуют дальнейшему процессу деградации лугов и пастбищ, снижают производительность сельскохозяйственной техники /3/.

Значительное разнообразие устройств уничтожения кочек связано с тем, что в большинстве работ преобладает экспериментально-теоретический метод исследований. При этом методе проводят сравнительные экспериментальные исследования различных устройств при отсутствии или недостаточных знаниях технологических свойств обрабатываемого материала. Однако обоснованно стоит вопрос о создании принципиально новых, ресурсосберегающих технических средств. Создание такой техники должно базироваться на научных исследованиях процесса технологического воздействия рабочих органов на кочку и почву.

Вопросы исследования физико-механических и технологических свойств кочки и почвы, как обрабатываемых материалов, имеют первостепенное значение. Свойства кочки, как объекта обработки, определяют физическую сущность технологических процессов ее обработки, технологические параметры и энергетические показатели рабочих органов. Основоположник земледельческой механики В.П. Горячкин /2, т.2, с.448/ придавал большое значение механическим процессам, происходящим в почве, и подчеркивал, что при проектировании рабочих органов почвообрабатывающих машин необходимо изучение физикомеханических свойств почвы. В настоящее время следует добавить не только свойств, но водного, воздушного, теплового режимов почвы. Технологический процесс обработки почвы сопровождается непрерывным изменением ее свойств. Поэтому несоответствие параметров рабочих органов и режимов их работы непрерывно изменяющимся технологическим свойствам почвы приводит к нарушениям технологического эффекта при обработке.

Кочка, как и почва, представляет собой дискретную многокомпонентную среду, компоненты которой находятся в жидком, твердом и газообразном состояниях и постоянном взаимодействии, как между собой, так и с внешней средой. Анализ работ показал, что кочку следует рассматривать как деформируемую среду с нелинейными упруго-вязкопластическими свойствами /7/. Одной из задач для обоснования параметров и режимов работы рабочих органов является установление закономерностей деформации и разрушения кочки при взаимодействии с рабочим органом. Значения деформационных показателей определяются экспериментальными исследованиями.

Полевые исследования свойств кочек проводились на пастбище учхоза «Сахарово» ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. На пастбище основными типами являются растительные и землистые кочки. По геометрической форме основания кочек имеют овальные формы, встречаются сдвоенные кочки. Средний условный диаметр растительных кочек составляет 335 мм, стандартное отклонение ± 45 мм. Средняя высота данного типа кочек на пастбище составляет 370 мм, стандартное отклонение ± 35 мм. Землистые кочки характеризуются средним условным диаметром 270 мм, стандартное отклонение ± 30 мм. Средняя высота землистых кочек составляет 300 мм, стандартное отклонение ± 27 мм.

При определении значений технологических свойств кочек использовались известные в настоящее время методики, а также разработанные на кафедре «Сельскохозяйственные машины» ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА методики для определения прочностных свойств 130

почвы /1,4,5,6/. Одной из основных задач экспериментальных исследований являлась: установить закономерности деформации кочки для управления процессом перемещения частиц кочки при взаимодействии с рабочим органом. Для выполнения программы и реализации методики проведения экспериментальных работ в полевых условиях были разработаны и изготовлены соответствующие устройства и установки.

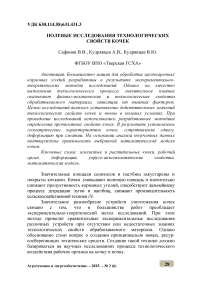

С целью определения значений сопротивления сдвигу слоев кочек в горизонтальной плоскости использовалась установка, с помощью которой осуществляется деформация кочки сдвигом. В качестве рабочего органа используется уголок 50×50. Рабочий орган перемещается по направляющим и осуществляет сдвиг слоя кочки в горизонтальной плоскости. Усилие создается домкратом и фиксируется с помощью платформенного весового устройства. Деформация слоев кочки производится через каждые 50 мм, начиная сверху кочки. В журнале-протоколе испытаний фиксируются следующие данные: тип кочки, высота и диаметр кочки, значения усилия деформации, а также измерением на направляющих штангах перемещения уголка. Измеряется длина участка уголка при установленном усилии сдвига. Расчетом определяется значение сопротивления сдвигу слоя кочки. Значения удельного сопротивления сдвигу кочки в горизонтальной плоскости на единицу длины участка уголка представлено на рисунке 1.

Растительные

0 100 200 300 400

Расстояние от основания кочки, мм

Рисунок 1 – График сопротивления слоя кочки при сдвиге

Анализируя полученную графическую зависимость, следует отметить, что сопротивление исследуемого материала (кочек) сдвигу в горизонтальной плоскости от основания кочки к вершине снижается, следовательно, наибольшие затраты энергии при уничтожении кочек приходятся на нижние слои кочек. Максимальное удельное сопротивление сдвигу растительных кочек составляет Р=0,059 Н/мм2.

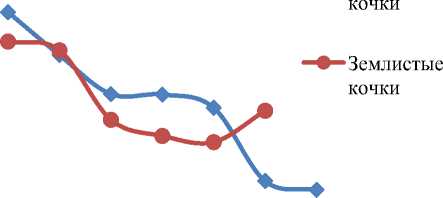

Для исследования деформации кочки при сжатии использована установка, позволяющая определить экспериментально в полевых условиях абсолютную деформацию сжатия кочки при различной нагрузке, а также значения остаточной деформации при снятии нагрузки. Значение деформации фиксируется на каждой ступени нагрузки на миллиметровой бумаге. При снятии нагрузки с временной выдержкой фиксируется остаточная деформация. При сжатии растительной кочки в первоначальный период наблюдается пропорциональная линейная зависимость между нагрузкой и деформацией и на графике (рис. 2) эта часть представляет прямую линию. Кочка до нагрузки предела упругости Р у подвергается лишь упругим деформациям, так как размер кочки по высоте восстанавливается полностью.

Рисунок 2 – График абсолютной деформации кочки при сжатии

Значение предела упругости Ру для растительных кочек составляет Ру = 80 Н, а для землистых кочек Ру = 20Н. Определены показатели механических свойств растительных и землистых кочек, в том числе модуль упругости первого рода Е1р= 23,1 кПа, Е1з= 6 кПа.

С увеличением сжимающего усилия деформация начинает расти быстрее нагрузки и график имеет криволинейную форму с выпуклостью вверх. Далее наблюдается, что при некотором значении сжимающего усилия увеличение деформации замедляется и на диаграмме можно выделить площадку, когда без увеличения нагрузки растет деформация. При экспериментальных исследованиях свойств кочки на упругость установлено, что после снятия нагрузки на сжатие кочка имеет остаточную деформацию, за счет которой восстанавливается по высоте на 30-50 %, а спустя 3 минуты – до 70% от первоначального состояния. На рис. 2 восстановление размера кочки по высоте указано наклонными пунктирными линиями. По мере увеличения площади поперечного сечения кочки для дальнейшей деформации приходится увеличивать нагрузку, кочка сжимается до определенного предела, но явного разрушения не наблюдается. Такой вид диаграммы при сжатии является типичным для пластичных материалов .

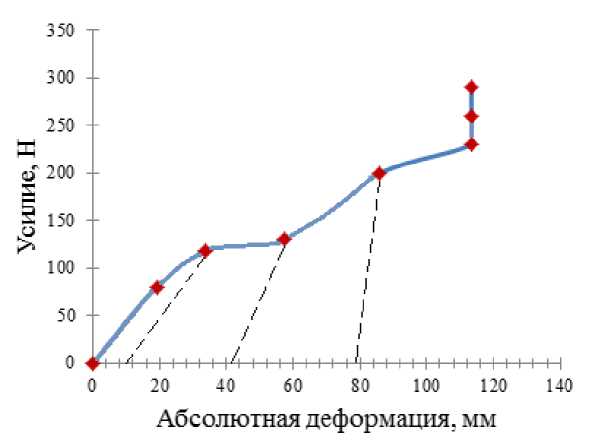

На графике (рис. 3) приведены исследования относительной деформации кочки на сжатие при нагрузке в 80, 110, 140 Н в течение 5 минут и последующим ее снятии.

Рисунок 3 – График относительной деформации кочки при сжатии

Анализ зависимости абсолютной деформации от нагрузки с учетом значений остаточных деформаций при снятии нагрузки (рис. 2), а также параметров, характеризующих реологические свойства кочки (рис. 3), подтверждает правильность разработки математической модели кочки, которая должна учитывать ее упруго-вязкопластические свойства. Упругость наблюдается в способности кочки восстанавливать деформации, вязкость – в развитии деформации по времени, пластичность – это необратимые остаточные деформации, которые характерны при деформации сдвига и объемной деформации.

Сафонов Виктор Васильевич, кандидат технических наук, доцент, Россия, Тверь, Тверская ГСХА

Список литературы Полевые исследования технологических свойств кочек

- Вадюнина А. Ф. Методы исследования физических свойств почв/А. Ф. Вадюнина, З. А. Корчагина.-М.: Агропромиздат, 1986. -428 с.

- Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3 -х томах/В.П. Горячкин. -М.: Колос, 1965. т.2 -459с.

- Далин А.Д. Механизация работ по улучшению лугов и пастбищ/А.Д. Далин. -М.: ГосНТИ, 1957.

- Сафонов В.В. Методика полевых исследований прочностных свойств почвы/В.В. Сафонов, В.В. Голубев//Сб.: Актуальные проблемы аграрной науки Верхневолжья. -Тверь: ТГСХА, 2001. -С. 124-126.

- Ковалев Н. Г. Сельскохозяйственные материалы. Виды, состав, свойства/Н. Г. Ковалев, Г. А. Хайлис, М. М. Ковалев. -М.: ИК Родник, 1998. -208 с.

- Кудрявцев А. В. Методика экспериментальных исследований физико-механических свойств кочек/А. В. Кудрявцев//Инновационные процессы -основа модели стратегического развития АПК в 21 веке: материалы Международной научно-практической конференции. -Тверь: Тверская ГСХА, 2011. -С. 15-17.

- Рейнер М. М. Реология/М. М. Рейнер. -М.: Наука, 1965. -233 с.