Полиаддиктивность у подростков

Автор: Гарганеев Сергей Валерьевич, Рыбалко М.И.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Практическая наркология

Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.

Бесплатный доступ

При проведении анализа расстройств поведения 436 подростков обнаружен рост аддиктивного поведения у подростков и увеличение доли поведенческих форм аддикций за период 9 лет. Феноменологически поведение подростка является полиаддиктивным, что отражает его предпочтительность, определяемое подростком как ситуативно-нормативное, и направленное на уход из проблемного состояния. Предпочтительность аддиктивного поведения подростка ограничивается рамками его социально-приемлемых форм коммуникативной направленности. Наиболее значимыми причинами формирования аддиктивного поведения у подростков современности является низкий уровень антиципации и нереализованные возможности в базисной среде - в семье. Наблюдаемый рост удельного веса аддиктивного поведения у подростков подтверждается результатами проведенного корреляционного анализа.

Аддиктивное поведение у подростков, расстройства поведения у подростков, проблемные состояния у подростков, предпочтительность поведения, социальные ожидания поведения

Короткий адрес: https://sciup.org/14295380

IDR: 14295380 | УДК: 616.89-008.13:613.96

Текст научной статьи Полиаддиктивность у подростков

ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Росздрава

656056, Барнаул, ул. Луговая, 19

Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю. К. Эрдмана

656022, Барнаул, ул. Суворова, 13

При проведении анализа расстройств поведения 436 подростков обнаружен рост аддиктивного поведения у подростков и увеличение доли поведенческих форм аддикций за период 9 лет. Феноменологически поведение подростка является полиаддиктивным, что отражает его предпочтительность, определяемое подростком как ситуативнонормативное, и направленное на уход из проблемного состояния. Предпочтительность аддиктивного поведения подростка ограничивается рамками его социальноприемлемых форм коммуникативной направленности. Наиболее значимыми причинами формирования аддиктивного поведения у подростков современности является низкий уровень антиципации и нереализованные возможности в базисной среде – в семье. Наблюдаемый рост удельного веса аддиктивного поведения у подростков подтверждается результатами проведенного корреляционного анализа. Ключевые слова : аддиктивное поведение у подростков; расстройства поведения у подростков; проблемные состояния у подростков; предпочтительность поведения; социальные ожидания поведения

POLY-ADDICTIVENESS IN ADOLESCENTS. S. V. Garga-neyev . Altai State Medical University, Barnaul, Russia. Yu. K. Erdman Altai Krai Clinical Psychiatric Hospital . In carrying out the analysis of behavior disorders of 436 adolescents during 9 years, growth of addictive behavior in adolescents and increase of portion of behavioral forms of addiction have been detected. Phenomenologically, behavior of an adolescent is poly-addictive what reflects its preference defined by the adolescent as situative-normative one and directed at withdrawal from problem condition. Preference of addictive behavior of the adolescent is determined by frameworks of its socially accepted forms of communicative direction. The most significant causes of formation of addictive behavior in adolescents at present are low level of anticipation and not realized possibilities in basic environment – in the family. This is testified by growth of specific weight of addictive behavior in adolescents and results of correlation analysis. Key words : addictive behavior in adolescents; behavior disorders in adolescents; problem conditions in adolescents; preference of behavior; social expectations of behavior.

Социальная ситуация современности привносит широкое многообразие в поведение подростков [3, 7, 8]. Ожидания и предпочтительность поведения подростков в обществе делают наиболее значимым аддиктивное поведение. Во многом этому способствуют появление принципиально новых средств информации, связи, новых форм досуга молодежи, трудовой деятельности и неприятие многих форм «нормативного» поведения, изменившегося с тече- нием времени. Вовлеченность в эти противоречия подростков актуализирует значимость зависимостей, подразумевающих общение: гемб-линга, интернет-зависимости, зависимости от общения, на фоне безнравственного поведения и употребления спиртного [2, 10]. Аддиктивное поведение у подростков не ограничивается употреблением ими психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков). Спиртные напитки являются важным атрибутом, способствующим коммуникации подростков. С другой стороны, социально приемлемое поведение подростка не всегда адекватно расценивается обществом, ограничиваясь лишь некоторыми его формами. Факты употребления спиртного подростками подразумевают способы усовершенствования их коммуникации, нежели пагубный для здоровья процесс. В свою очередь, употребление спиртного подростками способствует дальнейшему патоморфозу их поведения, в основе которого лежит полиаддиктивность – многомерный поиск объекта аддиктивного поведения и способа ухода от реальности. В подростковых группировках употребление спиртных напитков сочетается с использованием других аддиктив-ных объектов, облегчающих общение: «легкие» наркотики, азартные и неазартные игры, вовлечение в группировки, зависимость от сети Интернет, уход в контакты [1].

Зависимое поведение у подростков формируется прежде всего в системе межличностных отношений, удовлетворяющей критериям «ад-диктивных». В любых межличностных отношениях существует доминирующий объект зависимости, при этом любые отношения, подразумевающие зависимое поведение подростка, являются лишь частью аддиктивной среды. Имеют значение групповое давление на подростка и толерантность подростка к нему, т. е. подавление собственных сомнений в правильности. Подросток сначала дистанцируется от взрослых, «карающих» его за «дурные» увлечения, становясь зависимым от мнения его микросреды, а затем он становится «объектом кары» со стороны группы, поскольку вынужден зависеть от взрослых [5, 6]. В этой дилемме подросток прибегает к единственному возможному способу взаимодействия с реальностью – к уходу от нее в контакты. В качестве наиболее эффективного способа получения удовольствия (эйфории) у подростков выступает общение, которое при стечении удобных для формирования аддикции обстоятельств становится основным аддиктивным объектом [9].

В формировании полиаддиктивности у подростка участвуют три механизма. Во-первых, это эволюционный механизм, заключающийся в том, что по мере усиления «эйфоризирующего» эффекта происходит рост потребности в объекте, которая из второстепенной становится кон- курирующей, а затем первостепенной. Во-вторых, это деструктивный механизм – разрушение личностной структуры, изменение ценностных ориентаций со снижением прежде доминирующих потребностей и становлением доминирующей потребности в общении. И, в-третьих, это механизм, обусловленный изначальной аномалией личности, т. е., аномалия личности существовала ранее, чем возник феномен зависимости от общения у данного подростка. Эти механизмы определяют мотивацию аддиктивной коммуникации у подростков.

Атарактическая мотивация – общение в целях снятия напряжения. Как правило, она имеет место при феномене психического напряжения, обусловленного аномальноличностными, тревожными, фобическими, депрессивными и дисфорическими состояниями, характерными для структуры патохарактероло-гического поведения у подростков.

Гедонистическая мотивация и активизация поведения определяются получением удовольствия, испытанием чувства радости от любого, безвыборочного общения. Подросток в общении ищет способ ухода от реальности. При этом он выбирает тех коммуникантов, коммуникация с которыми вызывает наибольшую эйфорию.

Субмиссивная мотивация – неспособность отказаться от общения, даже субъективно и объективно неблагоприятного для подростка.

Псевдокультурная мотивация – создание видимости причастности к избранным субкультурам, к традициям. Важно не само общение и не его содержание, а демонстрация причастности к субкультурам. В данном контексте характерна групповая форма зависимости от общения, реализующаяся созданием «идеологических групп» в подростковой среде. Это является в подавляющем большинстве случаев либо подражательной, либо протестной деятельностью подростков (группировки «эмо», «готы», «пепсы», «гопники»), воспринимающейся обществом как способ праздного, бесцельного времяпровождения.

Аддиктивное поведение у подростков находится в тесной связи с типичными подростковыми девиациями поведения, к которым в настоящее время следует относить дисморфома-ническое и гебоидное поведение, дромоманию, пироманию, анорексию и поведение на базе застенчивости. Однако социальные ожидания и социальная предпочтительность поведения существенно сужают этот спектр. Фоном для формирования отклонений является аддиктив-ное и безнравственное поведение. С другой стороны, указанный спектр поведенческих расстройств определяет присущий подросткам современности инфантилизм как социальное явление, в основе которого лежит коммуникатив- ная некомпетентность как со стороны общества по отношению к подростку, так и, естественно, со стороны подростка. В целом поведение подростка представляется зависимым от общения. Естественно, что употребление подростками психоактивных веществ в контексте зависимости от общения является частным случаем [4, 6].

Цель настоящей работы – систематизация спектра проблем подростков, обусловленных аддиктивным поведением, с установлением предпочтительности аддиктивного поведения в современных условиях.

Материал и методы . За период 1998— 2009 гг. обследовано 436 подростков (средний возраст 15,4±0,94 года) с верифицированными диагнозами «расстройства поведения», разделенных на две группы наблюдения. Учитывался временной и клинико-социальный патоморфоз расстройств поведения, поскольку ранее уже проводилось исследование поведенческих расстройств [2]. Использовались клинический, клинико-патопсихологический методы, клиникодинамическое наблюдение, статистическая обработка. Обязательным условием включения пациентов в исследование было получение письменного информированного согласия подростков (или их родителей) на участие в исследовании, проведение дополнительных методов диагностики и лечения в соответствии со статьей 32 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».

Первая (I) группа наблюдения, обследованная в 1998—1999 гг., составила 268 верифицированных случаев: социализированного расстройства поведения (n=96; 35,9 %), несоциа-лизированного расстройства поведения (n=113; 42,2 %) и смешанного расстройства поведения и эмоций (n=59; 21,9 %). Подростки данной группы наблюдения получали «традиционную» помощь в условиях психиатрических амбулаторных и стационарных отделений г. Томска, некоторые из них пользовались индивидуальными консультациями без системы и мотивации, т. е. по необходимости, продиктованной главным образом родителями.

Вторая (II) группа наблюдения, обследованная в 2007—2009 гг., составила 170 верифицированных случаев: социализированного (n=85, 52,3 %), несоциализированного (n=42; 25,1 %) и смешанного расстройства поведения и эмоций (n=41; 22,6 %). Подростки этой группы получали «традиционную» помощь в специализированных условиях, а также с ними проводилась психокоррекционная работа на базе Барнаульского филиала ОАО МедСи «Семейная клиника», в виде тренингов личностного роста. Эти подростки были в большей степени мотивированны, поскольку запрос о проблемных состояниях и о помощи исходил от них самих.

У обследованных изучались аддикции, проявляющиеся поведенческими и психотропными видами. Разделение на группы, наблюдаемые в разные периоды, отражает патоморфоз аддик-тивного поведения и его предпочтительность. Клинико-патопсихологический метод заключался в верификации расстройств поведения. Психологический метод включал использование стандартных методик, направленных на изучение мотивов поведения и его психологической основы: метод незаконченных предложений, фрустрационный тест Розенцвейга, патохарак-терологический диагностический опросник А. Е. Личко, тест антиципационной состоятельности-несостоятельности В. Д. Менделевича. Использовались анкеты для выявления проблемных состояний, разработанные автором. Полученные результаты подвергались статистической обработке с помощью пакета «Statistica for Windows» с применением непараметрических и параметрических статистик, корреляционного анализа.

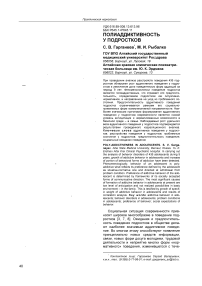

На рисунке 1 показано изменение удельного веса социально значимых девиаций поведения.

□ 1998-1999 гг.

□ 2007-2008 гг.

Рис. 1. Соотношение социально значимых девиаций поведения у подростков г. Барнаула, 1998—1999 гг. и 2007—2009 гг. (% случаев, p<0,01) Примечание. Дел – делинквентное; Адд – аддиктив-ное; Суиц – суицидальное.

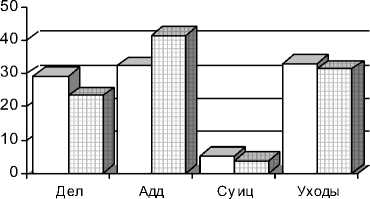

Показательно, что удельный вес делинквентного поведения среди подростков снизился с 29,4 до 23,3 % случаев, в то же время существенно вырос удельный вес аддиктивного поведения (с 32,3 до 41,5 % случаев). Это связано с несколько однообразным пониманием «девиантности» поведения, поскольку изучать представлялась возможность исключительно поведение, обусловившее обращение к психиатру и имеющее широкий общественный отрицательный резонанс (делинквентное, суицидальное, уходы подростков из дома). Структура аддиктивного поведения также претерпела видоизменения с преобладанием в последние годы нехимических форм аддикций. Полученные результаты свидетельствуют, прежде всего, о преобладании в структуре личности подростка «социального» инфантилизма, являющегося базисом для формирования «социаль- но-предпочтительных» аддикций: гемблинга, зависимости от общения, компьютерной зависимости и других форм коммуникативных зависимостей. С одной стороны, для современного подростка характерна высокая внешняя социа-бельность, мотивированная повышенными ожиданиями, подростки имеют большой выбор средств и способов самореализации и самоактуализации, с другой – низкая коммуникативная компетентность и коммуникативная толерантность не позволяют подростку реализовать свои возможности в соответствии с требованиями общества. Вышесказанное позволяет сделать вывод о коммуникативной предпочтительности зависимого поведения, которую можно представить в виде иерархической структуры (рис. 2): от психологического явления «аддиктивности» до частных ее проявлений.

Рис. 2. Предпочтительность аддиктивного поведения у подростков

Примечание. 1 – Аномальная аддиктивная личность (n=158); 2 – зависимость от реального общения (n=129); 3 – злоупотребление спиртными напитками малой крепости (n=100); 4 – зависимость от ирреального общения (n=89); 5 – компьютерная зависимость (n=93); 6 – патологические формы зависимости (n=43).

Таким образом, в эксперименте участвовало 87 подростков с аддиктивными формами поведения, обследованных в 1998—1999 гг. (I группа наблюдения) и 71 подросток, обследованный в 2007—2009 гг. (II группа наблюдения).

На рисунке 2 схематично отражена предпочтительность аддиктивного поведения, обозначенная соответствующими кругами. Круг 1 включал подростков с аномалиями личности, подразумевающими аддиктивное поведение: 1) комплекс неполноценности; 2) внешняя со-циабельность со страхом перед стойкими эмоциональными контактами; 3) стремление к лживости; 4) стремление обвинять других; 5) уход от ответственности; 6) повторяемость, предсказуемость поступков; 6) зависимость. В этот круг вошли все 158 подростков с аддиктивным поведением, составив наиболее разнообразную и самую многочисленную группу по характеру поведения.

Круг 2 обозначил подростков с зависимостью от реального общения, в этот круг вошли 129 подростков, из них 79 % подростков I группы и 86,6 % – II группы. Предпочтительность данного круга отличала неразборчивость подростков в выборе друзей, стремление к праздному времяпрепровождению, непродуктивность досуга, манкирование посещением школы, пренебрежительное отношением к родителям. Основной направленностью поведения подростков являлось стремление к подражательному поведению с псевдокультурной, субмиссивной и гедонистической мотивацией (подростки, считающие себя представителями молодежных групп). В то же время эти подростки не всегда обнаруживали другой направленности аддикций.

Круг 3 состоял из 100 подростков, склонных к частому употреблению спиртных напитков малой крепости (пива, коктейлей), и составивших 57,4 % случаев I группы и 70,1 % II группы наблюдения. Для подростков данного круга характерны отсутствие расширения спектра аддикций и обязательное присутствие стереотипов поведения подростков из предыдущих кругов.

Круг 4 был представлен 89 подростками с зависимостью от ирреального общения, в который вошли 47,9 % подростков I группы и 66,2 % подростков II группы наблюдения. Под ирреальным общением понимаются Интернет-зависимость, СМС-зависимость, ролевые игры. Основной мотивацией для ухода от реальности являлись нереализованные возможности подростка, которые он смог бы реализовать, уходя от реальности в мир иллюзий, фантазий и анонимности. Подростки этого круга обнаруживали поведение, характерное для подростков предыдущих кругов, но у них не отмечалось патологических форм зависимости.

Круг 5 состоял из 93 подростков с компьютерной зависимостью и непатологическим гемблингом (53,6 % подростков I группы и 64,4 % подростков II группы).

Круг 6 включал в себя 43 подростков с патологическими формами зависимости: наркоманией, токсикоманией, алкогольной зависимостью, патологическим гемблингом, которые наблюдались в 23,1 % случаев в I группе и в 31,7 % случаев во II группе наблюдения.

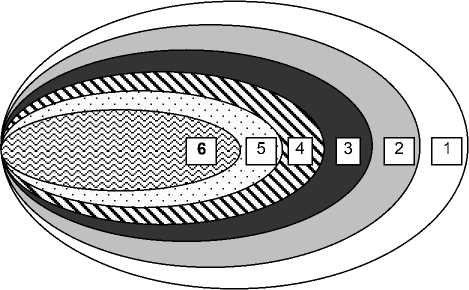

Межгрупповое сравнение удельного веса каждой формы аддиктивного поведения свидетельствует о росте числа зависимостей, связанных с межгрупповой коммуникацией, т. е. зависимого поведения кругов 2, 3, 4 и 5. Аддик-тивная структура личности неизменна при любой форме аддикции, а патологические формы зависимости круга 6 не обнаруживают значимых межгрупповых различий.

Удельный вес каждой формы аддиктивного поведения в обеих группах наблюдения представлен на рисунке 3.

□Группа I (1998-99)

□Группа II (2008-09)

Рис. 3. Сравнительный анализ удельного веса аддиктивного поведения у подростков с учетом его патоморфоза

Примечание. Круг 1 – аномальная аддиктивная личность; круг 2 – зависимость от реального общения; круг 3 – злоупотребление спиртными напитками малой крепости; круг 4 – зависимость от ирреального общения; круг 5 – компьютерная зависимость; круг 6 – патологические формы зависимости (df=12; χ 2= 13,0014, p=0,02431).

За 9-летний период отчетливо наблюдается тенденция к росту коммуникативных форм зависимого поведения. На рисунке 3 представлен рост удельного веса аддиктивного поведения всех указанных форм. Заметное увеличение роста аддиктивного поведения наблюдалось у подростков с зависимостью употребления спиртных напитков малой крепости, зависимостью от реального и ирреального общения. Наибольший рост обнаружен в зависимом поведении кругов 3, 4 и 5, что объясняется социальной приемлемостью этих форм поведения. Рост патологических форм зависимости также увеличился. Показательно, что для подростков наиболее предпочтительны уходы от реальности в виде разных форм общения.

Клинико-социальная предпочтительность аддикций у подростков определяется спектром проблем, характерных для всех форм аддик-тивного поведения. определены источники проблемных состояний у подростков с аддиктив-ным поведением. 1. Отсутствие безопасности существования – внешняя среда, включая семью, не дает подростку надежной защиты. 2. Семья не всегда обеспечивает подростку нужного направления в его развитии, коррекции и положительных примеров преодоления стрессов. 3. Подросток не приобрел умения ориентироваться в обществе и справляться с проблемами. 4. Подросток находится в конфликте с самим собой, полон устрашающих мыслей, побуждений, имеет отрицательное представление о себе и тревожное – о мире в целом. 5. Регуляторные личностные механизмы адаптации недостаточны, и подросток легко впадает в панику или агрессию. Указанные проблемные состояния не существуют изолированно, поэтому способы ухода от реальности у подростка крайне разнообразны, что позволило их обозначить как полиаддиктивность. В данном исследовании речь идет о полиаддиктивности – наличии пересекающихся или наслаивающихся аддик- тивных форм поведения в виде нескольких кругов.

Клинико-психологические проблемы подростков с аддиктивным поведением раскрывались в актуализации ими таких тем, как «Страхи и опасения», «Чувство вины», «Отношение к семье», «Нереализованные возможности», «Отношение к правилам и законам»; в обсуждении фрустрирующих ситуаций, в прогнозировании поведения, в дифференциации ситуативнонормативного поведения. Проблемные состояния подростков и формы аддиктивного поведения в виде отдельных признаков изучены с помощью корреляционного анализа. Обнаружена сильная корреляционная связь между проблемой «нереализованные возможности» и гемб-лингом (r=0,89), зависимостью от реального общения (r=0,77), зависимостью от ирреального общения (r=0,57), отсутствием дифференциации ситуативно-нормативного поведения и зависимостью от реального общения (r=0,77), употреблением слабоалкогольных напитков (r=0,74). Выявлены сильные корреляционные связи между признаками «Проблемы разрешения фрустрирующих ситуаций» и «зависимостью от реального общения» (r=0,66), от ирреального общения (r=0,59). Признаки, отражающие проблемное состояние подростков «Страхи и опасения», обнаруживают корреляции с употреблением слабоалкогольных напитков (r=0,88). Примечательно, что удельный вес проблемных состояний зависит от степени вовлеченности в аддикцию привычных стереотипов поведения. Например, прослеживается нарастание психопатизации, уменьшение коэффициента антиципации, появление деструктивных способов разрешения фрустрирующих ситуаций и т. п. (табл. 1).

Таблица 1

Удельный вес предпочтительности проблемных состояний в структуре аддиктивного поведения у подростков (%)

|

Проблемные состояния |

Круг 1 |

Круг 2 |

Круг 3 |

Круг 4 |

Круг 5 |

Круг 6 |

|

Психопатизация |

6,5 |

7,4 |

13,9 |

7,3 |

6,4 |

25,8* |

|

Отсутствие дифференцировки ситуативно-нормативного поведения |

6,2 |

24,3* |

28,9* |

6,1 |

9,7 |

25,3 |

|

Лживость |

20,3 |

24,9* |

32,4* |

26,3* |

25,1* |

34,7* |

|

Перекладывание ответственности |

26,3 |

27,1* |

14,6 |

8,9 |

14,3 |

Н |

|

Эмоциональное отвержение |

5,2 |

5,3 |

Н |

Н |

9,2 |

Н |

|

Нереализованные возможности |

30,1* |

2,1 |

14,7 |

37,9* |

23,4* |

Н |

|

Снижение коэффициента антиципации |

5,4 |

8,9 |

10,1* |

13,5* |

11,9* |

14,2 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

Примечание. Н – данные недостоверны; * – наиболее значимые проблемные состояния, df=16; χ 2=17,01366, p=0,03329.

Приведенные данные свидетельствуют об основных проблемных состояниях у современных подростков с аддиктивным поведением, в структуре личности которых преобладают лживость, перекладывание ответственности (уход от ответственности) и отсутствие дифференциации ситуативно-нормативного поведения. Нереализованные возможности подростка и его низкие антиципационные способности приводят к тому, что аддиктивное поведение подростка «мигрирует», и у одного и того же подростка в разных ситуациях могут проявляться любые формы аддиктивного поведения, что и подтверждает феномен полиаддиктивности.

На основании вышеизложенного сделаны следующие выводы. 1. Полиаддиктивность у подростков – это феномен поведения, отражающий его предпочтительность, определяемого подростком как ситуативно-нормативное и направленное на уход из проблемного состояния. 2. Предпочтительность аддиктивного поведения подростка определяется рамками его социально-приемлемых форм коммуникативной направленности. 3. Наиболее значимыми причинами формирования аддиктивного поведения у подростков современности является низкий уровень антиципации и нереализованные возможности в базисной среде – в семье. Наблюдаемый рост удельного веса аддиктивного поведения у подростков подтверждается результатами проведенного корреляционного анализа.