Полимерные материалы для строительных конструкций, эксплуатируемых в условиях Севера и Сибири

Автор: Могнонов Д.М., Бурдуковский В.Ф., Холхоев Б.Ч., Луцкая М.Р., Заяханов М.Е.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 1 (36), 2012 года.

Бесплатный доступ

Оценено влияние факторов холодного климата и глубокой солнечной УФ-радиации на физико-механические характеристики материалов на основе полибензимидазолов (ПБИ) и полиамидобензимидазолов (ПАБИ). Показано, что компрессионные материалы на основе ПБИ и ПАБИ различного строения без стабилизатора и со стабилизатором достаточно устойчивы к воздействию факторов холодного климата и являются перспективными строительными материалами для условий Севера и Сибири.

Полибензимидазолы, полиамидобензимидазолы, хладостойкость, физико-механические свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/142148268

IDR: 142148268 | УДК: 539.5+678.7

Текст научной статьи Полимерные материалы для строительных конструкций, эксплуатируемых в условиях Севера и Сибири

В настоящее время большое значение приобретает проблема создания полимерных строительных материалов, длительно устойчивых к различным климатическим условиям. Если старение полимерных материалов в умеренном и тропическом климатах в какой-то мере изучено и на основе этого созданы достаточно стабильные полимеры, то поведение полимерных материалов в условиях холодного климата практически не изучено [1]. Характерной особенностью холодного климата является длительная стабильно низкая температура (ниже -40оС) в зимнее время. Полимерные строительные материалы в условиях холодного климата должны сохранять свои свойства в заданных пределах в интервале температур от -70оС до +40оС, выдерживать резкие перепады температур (50-60оС) с переходом через 0оС и быть устойчивыми к глубокому ультрафиолету.

Анализ экспериментальных данных по поведению промышленных полимерных материалов, применяемых в строительстве, показал, что по атмосферостойкости наиболее перспективны стабилизированные поливинилхлориды различных марок [2]. Однако недостаточно высокая механическая прочность, плохая адгезия к металлам существенно ограничивают возможность их широкого применения в условиях холодного климата. Учитывая это, для условий низких температур большой интерес представляют жесткоцепные азотсодержащие полигетероарилены, в частности полигетероарилены с бензимида-зольными циклами в макроцепи [3]. Полибензимидазолы обладают высокой термостойкостью, адгезией к металлам, сохраняют хорошие механические свойства от -196оС до +250оС, устойчивы к действию агрессивных сред как кислого, так и основного характера, обладают пленко- и волокнообразующими свойствами, а также имеют достаточно высокие диэлектрические показатели. В связи с этим представляет несомненный теоретический и практический интерес разработка новых строительных полимерных синтетических материалов и изделий на их основе для условий холодного климата - на основе полигетероариленов с бензимидазольными циклами в макроцепи [3-6].

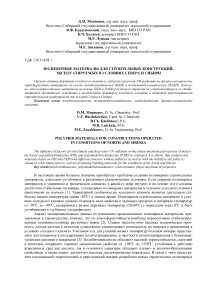

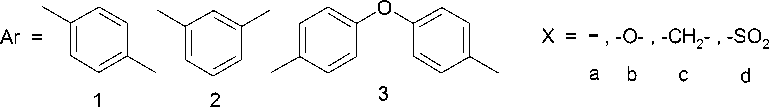

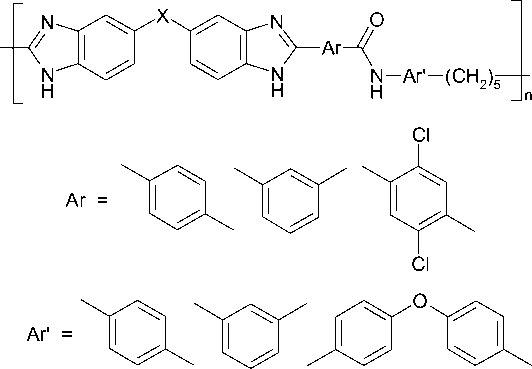

Синтез полимеров проводили по методикам, разработанным в Байкальском институте природопользования СО РАН и Бурятском государственном университете в соответствии со следующей общей схемой:

Ar

NH

n

Согласно схеме, на первом этапе синтезируются промежуточные полиамидины (ПАД) [4, 5] на основе динитрилов и диаминов в растворе ионных жидкостей 1-алкил-3-метил- и 1-бутил-2,3-диметилимидазолия и анионов Cl " , Br " , AlCl4 ", Al2Cl7 " , BF4 " . В дальнейшем полученные ПАД подвергались окислительной дегидроциклизации в растворе метанол/ДМФА с применением гипохлорита натрия в качестве окислителя при 100 °С в течение 4-8 ч.

Полученные ароматические полибензимидазолы представляют собой неплавкие порошки от желтоватого до темно-коричневого цвета, растворимые на холоде в концентрированных серной и муравьи -ной кислотах, в диметилсульфоксиде, при нагревании в гексаметилфосфортриамиде, К-метил-2-пирролидоне, диметилацетамиде, диметилформамиде. Температуры начала разложения полимеров находятся в пределах 430-550оС. Молекулярная масса полибензимидазолов, определенная с помощью методов гельпроникающей хроматографии, а также с помощью мягкой абляции лазером на свободных электронах составляет 20 000-50 000. Полибензимидазолы являются весьма перспективными материалами для применения их в качестве клеев, связующих для стеклопластиков, пленок и покрытий в различных отраслях строительства, могут длительно эксплуатироваться без наполнителей в широком интервале температур от -196оС до 280оС.

Известные промышленные полиамиды (найлон-6, найлон-66) обладают комплексом ценных свойств, позволяющим использовать их в строительстве в качестве покрытий, пленок, волокон, клеев, конструкционных и электроизоляционных материалов. Однако они имеют низкую термостойкость -при нагревании их на воздухе происходит термоокислительная деструкция, резко увеличивающаяся под действием УФ лучей и солнечного света. Кроме этого, полиамиды имеют высокое водопоглощение и связанное с этим значительное ухудшение механических свойств изделий на их основе. В связи с этим проблема их модификации путем введения в макромолекулярную цепь бензимидазольных циклов с целью повышения термостойкости, атмосферостойкости, химической стойкости и водостойкости весьма актуальна.

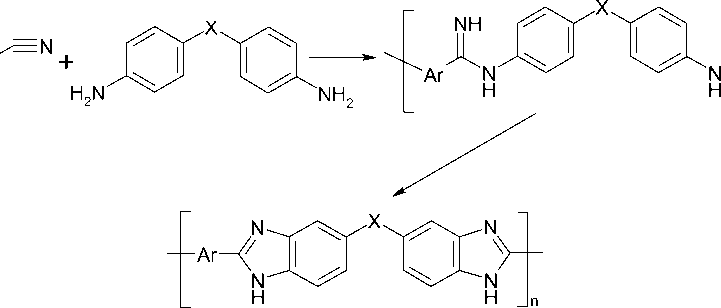

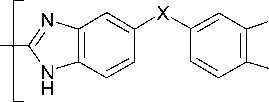

Синтезированные нами полиамидобензимидазолы (ПАБИ) [7,8] - сополимеры, макромолекулы которых содержат одновременно амидные группы и бензимидазольные циклы, представляют собой стеклообразные продукты от желтого до красновато-коричневого цвета, растворимые при комнатной температуре или при частичном нагревании в амидных растворителях, трикрезоле и бензиловом спирте. Температуры начала разложения ПАБИ находятся в пределах 320-420оС, полимеры обладают высокой молекулярной массой (П п рив= 3.5-5 дл/г в концентрированной муравьиной кислоте). Температуры размягчения этих продуктов на 100-150оС ниже температуры их разложения, что дает возможность перерабатывать данные полимеры в изделия известными методами, включая переработку литьем под давлением. Общие формулы ПАБИ, использованные в работе, представлены на схеме:

N N Ar' N

H HH

n

x = - , -o- , -ch2- , -so2-

Значение температур плавления или размягчения определялись из термомеханических кривых. Температура начала разложения полимеров определялась из термогравиметрических кривых на воздухе (5%-ная потеря массы).

На основании анализа результатов проведенных исследований можно заключить, что влияние холодного климата на различные полимеры сводится к следующему: длительное действие солнечной радиации с глубоким ультрафиолетом (за счет прозрачности атмосферы) приводит к протеканию в полимерах двух процессов: разрыву макроцепей (деструкции) и радиационному нагреву. Возникающие при этом свободные радикалы, являясь активными центрами инициирования разрыва макроцепей, способствуют лавинообразному разрушению полимеров в более глубоком слое. Естественно, при сравнительно низких температурах (в весеннее время), когда способность рекомбинации резко снижается, процессы деструкции под действием свободных радикалов проходят значительно глубже. Все это приводит к резкому уменьшению молекулярной массы, появлению хрупкости и быстрому ухудшению эксплуатационных свойств. Резкие суточные колебания температуры воздуха и дополнительный нагрев образцов лучистой энергией, особенно в весеннее и осеннее время, приводят к появлению термических напряжений. Они накапливаются при циклических перепадах температур за счет больших времен релаксации структурных элементов полимеров, находящихся в стеклообразном состоянии, что способствует растрескиванию, появлению критических трещин и разрушению материала при действии определенных нагрузок. Сорбированная влага в ряде материалов, например в полиамидах, может образовывать водородные связи с амидными группами и приводить к появлению новых релаксационных процессов или изменять уже существующие. Кроме этого, замораживание и кристаллизация сорбированной влаги приводят к увеличению пористости материалов. Следовательно, для нормальной эксплуатации в условиях холодного климата необходимо создать специальные полимерные материалы, устойчивые как к глубокому ультрафиолету, так и к резким перепадам температур [1]. Возможными способами решения этого вопроса являются: введение в полимер низко- или высокомолекулярных пластификаторов, уменьшающих межмолекулярное взаимодействие, стабилизация к воздействию ультрафиолетового излучения, модификация различными наполнителями, видоизменение надмолекулярных структур, сополимеризация и сополи-конденсация, а также подбор соответствующих боковых радикалов, изменяющих полярность макроцепи и увеличивающих свободный объем. Фотостабилизация обычно осуществляется двумя способами: подбором соответствующих стабилизаторов или выбором полимеров, устойчивых к ультрафиолету (например, таких как полиимиды и фторопласты). Более перспективным способом, по нашему мнению, является модификация состава и структуры полимеров. «Химическую» пластификацию целесообразно прежде всего проводить для жесткоцепных полимеров, что, по-видимому, позволит создать конструк- ционные материалы, достаточно устойчивые к резким перепадам температур. При этом необходимо учитывать, что в полимерах возможно протекание двух видов процессов релаксации: с относительно большими временами, обусловленными движениями сегментов, и с относительно малыми временами, обусловленными движениями небольших участков макроцепей и отдельных радикалов. Подобную пластификацию можно рассматривать с точки зрения ее влияния на положение температурной области стеклования полимеров. Известно, что эта важная характеристика определяет такие свойства полимерных материалов, как их морозостойкость и теплостойкость. Сравнение температур стеклования различных полимеров позволяет определить, как влияет строение макромолекулы на подвижность участков цепей. Наличие подвижных групп в полимерных цепях (например, атомов кислорода и серы), дающих возможность свободно вращаться, приводит к понижению температуры стеклования, а существование жестких групп (таких как фениленовые, п,п-бифениленовые) - к ее повышению. По-видимому, модификация строения гетероциклических полимеров путем введения «шарнирных» группировок (оксидных, метиленовых, сульфоновых и амидных) будет способствовать не только увеличению растворимости и эластичности этих полимеров, но и снижению значений времен релаксации напряжений, возникающих при резких перепадах температур.

Большое значение для жесткоцепных полигетероариленов в условиях низких температур имеет также плотность упаковки макромолекул. Так, при увеличении свободного объема, с одной стороны, повышается деформируемость полимера, а с другой (благодаря меньшему взаимодействию между рых-лоупакованными сегментами) - полимер приобретает способность к вынужденным высокоэластическим деформациям. При этом уменьшение хрупкости полимеров может иметь место либо за счет большей рыхлости упаковки макромолекул и вызванной этим большей деформируемостью, либо за счет развития их вынужденной эластичности. В последнем случае некоторое повышение жесткости макромолекул приводит к расширению температурного интервала между Тс и Тхр. Рассмотрение пути «химической» пластификации жесткоцепных гетероциклических полимеров является наиболее перспективным для решения проблемы модификации свойств полигетероариленов. Механические характеристики пленок ПБИ на основе ароматических и гетероциклических структур толщиной 80 мкм монотонно ухудшаются со временем и после 24 месяцев экспозиции сохраняют еще 50% первоначальной величины разрушающего напряжения при растяжении и около 40% первоначальной величины относительного удлинения при разрыве. Тонкая пленка (40 мкм) через 6 месяцев экспозиции становится хрупкой и легко разрушается. Определение вязкости и растворимости полимеров после их экспонирования показало, что они сохраняют высокую растворимость в амидных растворителях, а значение приведенной вязкости снижается до 40-60% от исходной величины. По-видимому, в процессе выдержки пленок ПБИ в условиях резкого перепада температур и УФ-облучения происходит статистический распад макроцепей полимера, причем основную ответственность за старение и хрупкое разрушение пленок несет воздействие на полимер жесткого УФ-облучения, так как пленки в условиях складского хранения в течение двух лет (не подвергавшиеся воздействию УФ-облучения) сохранили механические и диэлектрические показатели без изменений.

Компрессионные материалы на основе ПБИ различного строения без стабилизатора и со стабилизатором (до 1% сажи) достаточно устойчивы к воздействию фактора холодного климата и являются весьма перспективными строительными материалами для условий Севера и Сибири. Введение стабилизатора (4-фенил-2,2’,5,5’-тетраметил-3-имидазолин-3-оксид-1-оксима) в количестве от 0,1 до 1% при получении пленок на основе ПБИ позволяет повысить атмосферостойкость в условиях холодного кли -мата. Данные по экспозиции пленочных материалов на основе ПБИ и ПБИ со стабилизатором приведены в таблице.

Таблица

Физико-механические характеристики пленок на основе ПБИ до и после экспозиции

|

Полимер |

Исходные характеристики |

Продолжительность экспозиции, мес. |

||||

|

12 |

24 |

|||||

|

δ р |

ε р |

δ р |

ε р |

δ р |

ε р |

|

|

ПБИ ( Ar =2, X =b) |

800-1100 |

4-8 |

600-800 |

3-4 |

400-600 |

2-3 |

|

ПБИ+стабилизатор (1%) |

800-1000 |

4-7 |

- |

- |

970-1070 |

4-7 |

|

ПБИ + фенол + стабилизатор (0,5%) |

800-1100 |

4-8 |

- |

- |

1000-1100 |

4-7 |

|

ПБИ* + стабилизатор (0,5%) |

1200-1300 |

15-20 |

- |

- |

1000-1100 |

12-16 |

Примечание. δ р – разрушающее напряжение при растяжении, кгс/см2, ε р – относительное удлинение при разрыве, %. * Ar = -(CH 2 ) 8 -, Х=b.

Механические показатели пленок ПАБИ без стабилизатора после экспозиции в течение 1-6 месяцев со временем ухудшаются, и пленки становятся хрупкими и нерастворимыми, а в дальнейшем легко разрушаются. Компрессионные материалы на основе ПАБИ различного строения со стабилизатором (до 1% сажи) устойчивы к воздействию факторов холодного климата и также являются весьма перспективными материалами для условий Севера и Сибири. Так, у некоторых образцов ПАБИ разрушающее напряжение при растяжении при экспозиции в течение года практически не меняется, а относительное удлинение при разрыве снижается, но пленки сохраняют в достаточной степени эластичность. Они не становятся хрупкими и при дальнейшей экспозиции на полигоне не подвергаются разрушению.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Бурятского государственного университета.