Полиморфизм яровой пшеницы по интенсивности транспирации в связи с селекцией на высокую и стабильную урожайность

Автор: Икусов Р.А.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (17), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты полевых опытов по изучению интенсивности транспирации листьев у сортов яровой пшеницы. Полученные экспериментальные данные позволяют заключить, что в селекции яровой пшеницы вполне успешно можно проводить целенаправленный отбор исходного материала по интенсивности транспирации.

Яровая пшеница, полиморфизм, селекция, интенсивность транспирации

Короткий адрес: https://sciup.org/147229055

IDR: 147229055 | УДК: 633.111.1:631.527:

Текст научной статьи Полиморфизм яровой пшеницы по интенсивности транспирации в связи с селекцией на высокую и стабильную урожайность

Введение. Транспирация листьев является важным физиологическим процессом растений [2, 5, 6], который защищает их от перегрева и обезвоживания в сухую и жаркую погоду, обеспечивая передвижение поглощённых корнями минеральных веществ из почвы вверх по растению.

Поэтому, весьма важно изучать генотипические особенности транспирационной активности листьев у растений различных сельскохозяйственных культур и выявлять источники ее высокой эффективности для использования в селекции на адаптивность.

Данная статья посвящена изучению полиморфизма интенсивности транспирации у селекционного материала яровой пшеницы, которая является важной продовольственной культурой не только во многих развитых странах мира, но и в России.

Условия, материалы и методы. Исследования проводились на базе ЦКП «Генетические ресурсы растений и их использование» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ в рамках совместного проекта с ФГБНУ ФНЦ зернобобовых и крупяных культур и ФГБОУ ВО Белгородским ГАУ.

Объектом исследований являлись сортообразцы яровой пшеницы из ведущих селекционных центров России. В 2018 году была проведена оценка 23 сортообразцов яровой пшеницы, а в 2019 году – 10. Испытание опытного материала осуществлялось на Шатиловской СХОС по общепринятым методикам [3, 4]. Площадь делянки составляла 25 м2, размещение – систематическое со смещением, повторность 3-4-х кратная.

Учеты и наблюдения проводились во все основные фазы роста: кущение, выход в трубку, колошение, цветение, молочно-восковая спелость.

Интенсивность транспирации оценивали в полевых условиях у интактных растений в режиме реального времени по оригинальной методике немецкой фирмы Heinz Walz GmbH с помощью переносного газоанализатора марки GFS-3000 FL.

Полученные экспериментальные данные обработаны с помощью современных компьютерных программ с использованием методических рекомендаций Б.А. Доспехова (1985) [1].

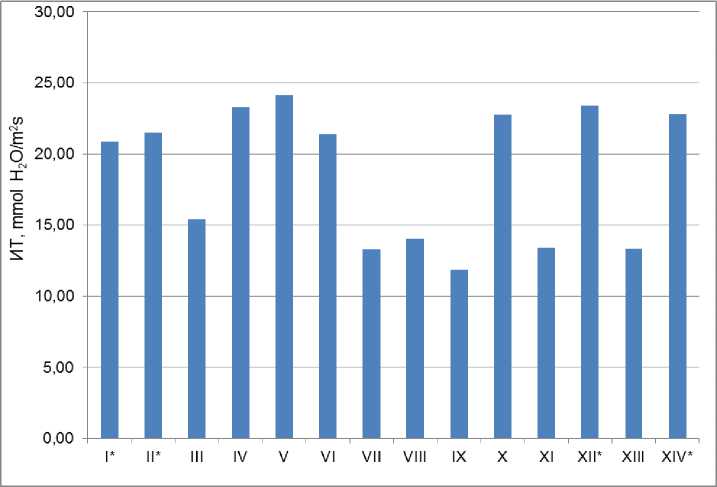

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что показатели транспирационной активности у пшеницы имеют высокую наследственную обусловленность. В период «колошение-цветение» интервал генотипического варьирования интенсивности транспирации у яровой пшеницы находился в годы исследований в пределах 11.85 – 24.14 mmol H 2 O/m2s. То есть, опытные сортообразцы культуры по величине данного признака различались более чем в 2 раза.

Данные такого характера указывают на то, что у яровой пшеницы вполне успешно можно проводить целенаправленный отбор исходного материала по интенсивности транспирации. Это даст возможность создавать сорта с повышенной адаптацией, как к недостатку, так и избытку увлажнения. Из изученных сортообразцов максимальным средним значением признака характеризовались Воронежская 20 (24,14 mmol H 2 O/m2s), Ульяновская 105 (23,41 mmol H 2 O/m2s) и Вольнодонская (23,28 mmol H 2 O/m2s), которые можно рекомендовать как источники высокой активности транспирации для селекции культуры (рис. 1).

При целенаправленном отборе исходного материала яровой пшеницы по интенсивности транспирации в селекции важно учитывать не только наследственную, но и фенотипическую изменчивость признака. В опытах наиболее низкая транспирационная активность листьев растений отмечалась в 2018 году (табл. 1), а высокая – в 2019 году (табл. 2).

Рисунок 1 – Интервал генотипического варьирования интенсивность транспирации (ИТ) яровой пшеницы в период «колошение-цветение», в среднем за 2018-2019 гг I-Standart-1-2782h/4a*, II-Аль-Варис*, III–Арсея, IV–Вольнодонская, V-Воронежская 20, VI-Донская Элегия, VII-Донэла М, VIII-Злата, IX-Лиза, X-Триада, XI-Тулайковская Надежда, XII-Ульяновская 105*, XIII-Хуторянка, XIV-Черноземноуральская 2*. *данные за один год.

Таблица 1 – Интенсивность транспирации (ИТ, mmol H 2 O/m2s) у сортообразцов яровой пшеницы в погодных условиях вегетации 2018 года, фаза молочно-восковой спелости

|

Сорта с ИТ, |

||

|

высокой (от 6,57 до 4,82 mmol H 2 O/m2s) |

средней (от 4,49 до 3,49 mmol H 2 O/m2s) |

низкой (от 2,63 до 1,30 mmol H 2 O/m2s) |

|

Воронежская 13 |

Бурлак |

Вольнодонская |

|

Мелодия Дона |

Радмира |

Тулайковская Надежда |

|

Воронежская 18 |

Юбилейная 80 |

Аль-Варис |

|

Балкыш |

Донская Элегия |

|

|

Безенчукская Нива |

Хуторянка |

|

|

Донэла М |

||

|

Черноземноуральская 2 |

||

|

Триада |

||

|

Ульяновская 105 |

||

|

Л-ЭК 214 |

||

|

Безенчукская 210 |

||

|

Воронежская 20 |

||

|

Рима |

||

|

Безенчукская-Орловская 1 |

||

|

Арсея |

||

Таблица 2 – Интенсивность транспирации (ИТ, mmol H 2 O/m2s) у сортообразцов яровой

|

пшеницы в погодных условиях вегетации 2019 года, фаза молочно-восковой спелости Сорта с ИТ, mmol H 2 O/m2s |

||

|

высокой (от 6,58 до 6.,4 mmol H 2 O/m2s) |

средней (от 5,44 до 5,32 mmol H 2 O/m2s) |

низкой (от 4,73 до 376 mmol H 2 O/m2s) |

|

Воронежская 20 |

Тулайковская Надежда |

Хуторянка |

|

Вольнодонская |

Злата |

Арсея |

|

Донская Элегия |

Донела М |

Триада |

|

Лиза |

||

Различные значения интенсивности транспирации у сортообразцов яровой пшеницы по годам во многом были обусловлены разными погодными условиями вегетации их растений. В 2018 году во время замера у листьев растений интенсивности транспирации (фаза молочно-восковой спелости) температура воздуха составляла 25,8°С, что было близко к стрессовой ситуации для работы листового аппарата растений. Тогда как в 2019 году температура воздуха была в среднем на 3°С ниже и благоприятно сказывалась на данный физиологический процесс и, в целом, на рост и развитие растений.

Однако необходимо иметь в виду, что транспирация является важным физиологическим процессом растений, который не только защищает их от перегрева и обезвоживания в сухую и жаркую погоду, обеспечивая передвижение поглощённых корнями минеральных веществ из почвы вверх к листьям, для осуществления ими продуктивного фотосинтеза, за счет которого создается около 95% сухого вещества урожаев. По нашим данным между интенсивностью транспирации и интенсивностью фотосинтеза в фазу молочно-восковой спелости коэффициент корреляции был положительным и составлял в 2018 году +0.44 и в 2019 году - +0.78. Но это вовсе не означает, что для селекции должны отбираться генотипы с самой высокой интенсивностью транспирации. Наоборот, наибольшую селекционную ценность, в данном случае, представляют сортообразцы, имеющие высокую фотосинтетическую активность при относительной невысокой транспирационной активности, так как на испарение ими воды может уходить свыше 50% преобразованной энергии солнца.

Заключение. Обобщение полученных экспериментальных данных позволяет заключить, что в селекции яровой пшеницы вполне успешно можно проводить целенаправленный отбор исходного материала по интенсивности транспирации, так как этот показатель имеет высокую наследственную обусловленность. Наибольшую ценность, в данном случае, представляют генотипы, имеющие высокую фотосинтетическую активность при относительной невысокой транспирационной активности, так как на испарение воды может уходить большая часть преобразованной энергии солнца. Использование в селекции образцов такого типа даст возможность создавать сорта с повышенной адаптацией как к недостаточному, так и избыточному увлажнению.

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам ЦКП «Генетические ресурсы растений и их использование» Е.И. Чекалину и В.В Заикину за помощь в проведении данных исследований.

Список литературы Полиморфизм яровой пшеницы по интенсивности транспирации в связи с селекцией на высокую и стабильную урожайность

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985. 351с.

- Лебедев С.И. Физиология растений. М.: Агропромиздат, 1988. 544 с.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск первый. Общая часть / Под общей редакцией председателя государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при МСХ СССР, доктора с.-х. наук М.А. Федина. М., 1985. 269 с.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск второй. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры. М., 1989. 194 с.

- Davies W.J., Wilkinson S., Loveys B. Stomatal control by chemical signalling and the exploitation of this mechanism to increase water use efficiency in agriculture // New Phytologist. 2002. № 153. 449-460.

- Wheat yield progress is associated with higher stomatal conductance, higher photosynthetic rate and cooler canopies / R.A. Fischer [and etc] // Crop Science. 1998. Vol. 38. P. 1467-1475.