Полиморфизм окраски среднего поморника Stercorarius pomarinus на полуострове Ямал

Автор: Пасхальный Сергей Петрович, Головатин Михаил Григорьевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 606 т.19, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140151947

IDR: 140151947

Текст статьи Полиморфизм окраски среднего поморника Stercorarius pomarinus на полуострове Ямал

С.П.Пасхальный1), М. Г. Головатин2)

-

1) Экологический стационар Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, ул. Зеленая Горка, 21, г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого авт. округа, 629400. E-mail: spas2006@yandex.ru

-

2) Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской

Академии наук, ул. 8 Марта, 202, Екатеринбург, 620144. E-mail: golovatin@ipae.uran.ru

Поступила в редакцию 8 октября 2010

Сведения о полиморфизме окраски оперения среднего поморника Stercorarius pomarinus были собраны нами во время работы в разных районах полуострова Ямал в 1981-1991, 1997, 2004-2009 годах, когда во всех природных подзонах было обследовано 60 площадок площадью от 10-20 до 50 км2 (многие посещались неоднократно), долины наиболее крупных рек и морские побережья от северной границы лесотундры (66.7º с.ш.) до арктического побережья Ямала (72º с.ш.).

Полиморфизм окраски оперения и образование пар

Количественное соотношение цветовых фаз – важная популяционная характеристика среднего поморника, которая до последнего времени остаётся слабоизученной. Для родственного вида – короткохвостого поморника Stercorarius parasiticus – было показано, что доля особей тёмной морфы к северу снижается, а самцы тёмной окраски имеют преимущество при половом отборе и больший успех в размножении (Berry, Davis 1970; Davis 1976; O’Donald 1972; O’Donald, Davis 1976). Для среднего поморника В.К.Рябицев и М.Тэйлор (Ryabitsev, Taylor 2001) выделили 6 типов окраски особей. Мы регистрировали только 3 варианта – птиц светлой фазы (соответствует 1-3 классам в схеме В.К.Рябицева и М.Тэйлора), тёмной фазы (классы 5-6) и промежуточной окраски – темнобрюхих птиц (класс 4). Последних отметили немного, за всё время – лишь 19 особей. Среди размножающихся средних поморников пары образуются как одинаковыми, так и разными по окраске особями.

На основании крайне небольшого числа данных и по качественным описаниям (много, мало, обычны) доля тёмной морфы для Барецево-морско-Карского региона очень приблизительно оценивалась в 10-20%, для Североамериканского – от 0-1 до 5-16% (Southern 1944). В Баренцевом море к северо-востоку от острова Медвежий среди 150 наблюдавшихся средних поморников доля тёмных птиц составила 5-10%

(Lunk, Joern 2007). Для Ямала она оценивалась величиной порядка 20% (Southern 1944; Данилов и др. 1984), а с использованием данных В.К.Рябицева и М.Тэйлора – около 11.7-18.2% (в среднем за 2 года – 14.9%, n = 67). На Таймыре, в устье реки Убойной, из 50 средних поморников 14% было тёмных (Клаассен и др. 2003). Наиболее низкая доля особей с тёмной окраской зарегистрирована на востоке Российской Арктики, на острове Врангеля – около 3% (Дорогой 1981). Таким образом, говорить о каком-либо закономерном изменении частоты тёмной морфы в пределах ареала среднего поморника, в отличие от короткохвостого (Berry, Davis 1970), пока не приходится.

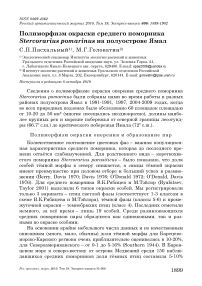

Нами за все годы работы на площадках и на лодочных маршрутах отмечено 1402 среднего поморника, в том числе 482 пары (табл. 1). Среди одиночных птиц 32 были тёмной морфы, среди пар – в 72 случаях один или оба партнера были тёмными. В разные годы птицы этой (или промежуточной) морфы составляли 6.4-9.2%, а в среднем по всем материалам – 8.1% (табл. 1).

Таблица 1. Доля особей светлой (С) и тёмной (Т) морф у среднего поморника Stercorarius pomarinus на Ямале

|

Район |

Одиночные |

Пары |

Всего |

Т, % |

|||

|

С |

Т |

С-С |

С-Т |

Т-Т |

|||

|

Кустарниковая тундра |

70 |

7 |

19 |

3 |

0 |

121 |

8.3 |

|

Типичная тундра |

197 |

14 |

264 |

44 |

3 |

833 |

7.7 |

|

Арктическая тундра |

136 |

14 |

127 |

18 |

4 |

448 |

8.9 |

|

Всего |

403 |

35 |

410 |

65 |

7 |

1402 |

8.1 |

|

% |

92.0 |

8.0 |

85.0 |

13.5 |

1.5 |

||

|

Приморские районы |

160 |

18 |

208 |

29 |

5 |

662 |

8.6 |

|

% |

89.9 |

10.1 |

86.0 |

12.0 |

2.1 |

||

|

Центральные районы |

243 |

17 |

202 |

36 |

2 |

740 |

7.7 |

|

% |

93.5 |

6.5 |

84.2 |

15.0 |

0.8 |

||

Для ответа на вопрос, существуют ли закономерные географические изменения в распространении тёмной морфы у среднего поморника, мы сравнили долю тёмных особей в разных тундровых подзонах, а также в прибрежных и материковых районах, на востоке и западе Ямала. Сравнение проводили по критерию Фишера (Урбах 1963).

В западных и восточных районах полуострова доля тёмных особей была сходной: соответственно, в типичной тундре 8.6% (n = 185) и 8.1% (n = 37), в арктической – 7.2 (n = 152) и 9.4% (n = 128). На северной оконечности полуострова тёмные поморники составили 10.7% (n = 56), что также статистически значимо не отличается от их доли в других местах. При анализе материалов, собранных за весь период работ (см. табл. 1), отмечена слабая тенденция увеличения доли тёмных особей в прибрежных районах и к северу полуострова, но различия во всех случаях также оказались незначимыми.

Следовательно, можно считать, что средние поморники тёмной морфы распределяются в пределах полуострова случайным образом. В тундрах Ямала обитает однородная по указанному параметру группировка вида, в которой преобладают светлые особи – около 92.0%.

Относительно образования пар возникает вопрос: существует ли избирательность в отношении цветовой морфы или подбор пар носит случайный характер? При этом мы делаем допущение, что соотношение полов среди особей каждой цветовой морфы близко к 1:1, хотя В.К.Рябицев и М.Тэйлор (2001), в подтверждение работ других авторов (Cramp, Simmons 1983; Furness 1987; Флинт 1988), отмечают, что самки чаще бывают темнее. Чтобы ответить на вопрос, мы сравнили эмпирические частоты комбинаций с теоретическими, рассчитанными при допущении случайного подбора партнёров по цветовому признаку (табл. 2).

Таблица 2. Теоретическая и эмпирическая частоты встречаемости пар, образованных особями разных морф (С – светлая, Т – тёмная) у среднего поморника Stercorarius pomarinus

|

Теоретическая частота |

Эмпирическая частота |

Всего |

|||||

|

Самцы |

Самцы |

||||||

|

С |

Т |

С |

Т |

||||

|

Самки |

С |

0.844 |

0.075 |

С |

0.851 |

0.068 |

0.919 |

|

Т |

0.075 |

0.007 |

Т |

0.067 |

0.014 |

0.081 |

|

|

Пары |

Теоретическая частота |

Эмпирическая частота |

|

С-С |

0.844 |

0.851 |

|

С-Т |

0.149 |

0.135 |

|

Т-Т |

0.007 |

0.014 |

Доля пар, в которых оба партнёра были тёмными (1.4%), оказалась немного больше ожидаемой (0.7%), что могло бы указывать на существование избирательного скрещивания. К тому же известно, что особи тёмной морфы начинают размножаться в несколько более позднем возрасте (Cramp et al. 1983), а это может способствовать увеличению доли пар из двух тёмных птиц, поскольку доля свободных светлых особей в каждой возрастной когорте снижается к моменту наступления половой зрелости у тёмных птиц, поскольку часть светлых уже начала размножаться. Однако отличия в частоте встречаемости в парах партнёров разных цветовых морф от теоретически ожидаемых при случайном скрещивании оказались незначимыми. Следовательно, можно заключить, что образование пар между партнёрами разных цветовых морф у среднего поморника носит случайный характер.

Заключение

У среднего поморника доля особей тёмной морфы в популяции Ямала составляет около 8%. Тёмные особи распределяются в пределах полуострова случайным образом, так что их доля в разных частях полуострова остается примерно одинаковой – 7.7-8.9%.

Фактическая частота образования как мономорфных, так и смешанных пар не превышает теоретически ожидаемую при случайном подборе пар, что свидетельствует об отсутствии избирательности скрещивания между птицами светлой и тёмной морф.