Политическая активность населения провинциального города в сетевом информационном пространстве

Автор: Вера Александровна Юдина, Наталья Александровна Назарова, Игорь Алексеевич Юрасов

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Экспертиза

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается политическая активность населения в Интернете на примере исследования протестной активности в 24 провинциальных городах России. Авторы выявляют темы, вызывающие наибольший интерес в социальных сетях и онлайн-СМИ, репрезентативные и актуальные интернет-источники информации для населения и делают выводы о локальности и ситуационности информационных интересов, низком уровне протестного потенциала и владения работой с онлайн-ресурсами.

Политическое участие, протестная активность, сетевое пространство, политические коммуникации

Короткий адрес: https://sciup.org/170174597

IDR: 170174597 | DOI: 10.31171/vlast.v29i2.8019

Текст научной статьи Политическая активность населения провинциального города в сетевом информационном пространстве

Подходы к исследованию. Ускорение цифровизации всех сфер жизни населения (по итогам 2020 г.) приводит к возрастанию актуальности исследований, направленных на изучение интернет-активности как развивающейся формы политического участия граждан. Под влиянием цифровых коммуникаций происходит трансформация гражданской активности.

Обращаясь к этой теме, в первую очередь необходимо указать на широкую международную дискуссию о степени влияния Интернета на уровень политической вовлеченности населения, особенно молодого поколения, а также о формирующихся новых типах и моделях политического и гражданского участия. Так, в статье Р.В. Пырмы данная дискуссия представлена с позиций кибероптимистов и пессимистов, где пессимисты в большей степени рассматривают негативные последствия, такие как разобщенность граждан, ведущая к снижению политической активности, а кибероптимисты подчеркивают расширение доступа к информации, увеличение возможностей и форм мобилизации, появление новых форматов участия, преобразующихся в политические действия [Пырма 2019: 69].

В статьях Э.И. Авзаловой и А.М. Ваховского на основе предложенной еще в 60-е гг. XX в. У. Милбрайтом классификации формы политического участия с точки зрения реализации в интернет-пространстве анализируются конвенциональные (интернет-голосование, петиции, информация о политических акциях, митингах, виртуальные съезды партии и др.) и неконвенциональные (политические провокации, хакерские атаки и др.) формы политического участия. Авторы статей видят потенциал интернет-пространства в улучшении взаимодействия между государством и обществом, привлечении граждан к решению политических проблем и задач повседневной политики, таким образом рассматривая интернет-активность как новый тип политического участия [Авзалова 2015: 188; Ваховский 2016: 13].

При этом авторы исследований, касающихся влияния цифровизации на гражданскую и политическую активность молодежи, обращают внимание, что в настоящий момент фиксируется быстрый переход гражданского участия молодых людей в политическое, онлайн-активностей – в офлайн, конвенциональных форм – в неконвенциональные [Бродовская, Пырма, Домбровская 2020: 46].

Также исследователи отмечают новые коммуникативные стратегии активистов в Интернете, преследующие политические цели [Каминская, Помигуев, Назарова 2019: 383], такие как сторителлинг, визуализация контента, технологическая активизация сопричастности целевой аудитории и коммуникативное лидерство (своевременная реакция на политическую повестку и активизация политического дискурса).

Обращаясь к теме протестной активности в Интернете, можно заметить полярность взглядов, похожую по смыслам на дискуссию, описанную выше. С одной стороны, озвучивается позиция, что Интернет является ключевым источником массовых протестных движений [Castells 2012; Howard, Muzammil 2013], с другой – выражается скептическое отношение к данной его роли [Rodgers 2003; Sunstain 2007; Woolley, Limperos, Oliver 2011].

В исследовании С.Г. Ушкина выделяются пять основных теоретико-методологических подходов к сетевой протестной активности: теории «умной толпы», минимизации затрат, сетей и потоков, солидаризации и социального перфоманса, слактивизма. Автор отмечает, что в каждом описанном направлении социальные сети являются эффективным ресурсом, минимизирующим финансовые, эмоциональные и временн ы е затраты независимо от характера их влияния – позитивного или негативного [Ушкин 2015: 12].

Отдельно можно выделить исследование А.С. Ахременко, Д.К.Стукала и А.П. Петрова, выявившее, что показатели сетевой позиции автора в социальных сетях (число подписчиков, число подписчиков у пользователей, которые сделали репост, и др.) оказывают большее влияние на формирование протестного настроения, чем содержание текста [Ахременко, Стукал, Петров 2020: 89].

В процессе исследования авторы статьи также опирались на теорию М. Кастельса, акцентирующую роль сетевого взаимодействия в формировании массового сознания. При этом характер данного взаимодействия связан с дифференциацией центров информационных потоков с меняющимся во времени уровнем влияния [Castells 2010].

Результаты исследования. Исследование проблем протестной активности в сетевом информационном пространстве было проведено в 2020 г. в 24 городах России. В выборочную совокупность вошли 1 610 респондентов, из них 56,9% – женщины и 43,1% – мужчины разной возрастной категории и уровня образования.

В результате исследования было выявлено, что наибольший интерес в социальных сетях и онлайн-СМИ в последние 2–3 года вызывают темы, посвященные решению социальных проблем местных жителей, вопросам защиты прав человека, меньшинств и др. При этом темы, связанные с поддержкой политических партий, кандидатов, проведением акций, участием в волонтерской деятельности и защитой экономических интересов, вызывают наименьший интерес.

В качестве наиболее репрезентативных и актуальных источников информации большинство респондентов отметили онлайн-сообщества, подписчики которых активно обсуждают острые политические темы (25,1%), официальные политические ресурсы органов государственной власти (16,6%), а также политические ресурсы оппозиционных политических сил (14,1%). К сожалению,

39,6% опрошенных не интересуются политическими проблемами и не используют в качестве источников информации сетевое информационное пространство.

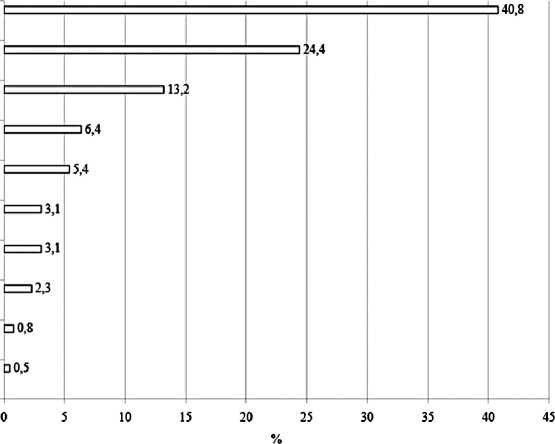

Необходимо отметить достаточно низкий уровень политической активности респондентов и выражения политического протеста. Отвечая на вопрос: «Что из нижеперечисленного лично Вы делали в реальной жизни?» – большинство респондентов отмечают, что голосовали на выборах (40,8%) и участвовали в подписании обращений, петиций (24,4%). Участниками собраний и акций протеста были 5,4% респондентов (см. рис. 1).

Участвовал^) в голосовании на выборах

Участвовал(а) в подписании обра щений^ пет ипий

Ничего на перечисленного не делал(а)

Был(а) членом общественной организации

Участвовал(а) в собраниях, акциях протеста

Был(а) агитатором в избирательных компаниях

Был(а) сторонником непарламентской партии

Был(а) сторонником парламентской партии

Был(а) членом непарламентской партии

Был(а) членом парламентской партии

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что из нижеперечисленного лично Вы делали в реальной жизни?», %

Современные онлайн-ресурсы часто содержат информацию, призывающую к участию в акциях политического и/или гражданского протеста. С подобного рода сообщениями сталкивались в общей сложности 61,4% респондентов. Респонденты, которые сталкивались с сообщениями, призывающими к участию в акциях политического и/или гражданского протеста, отмечают, что данные сообщения были посвящены несправедливым решениям власти (17,3%), борьбе с коррупцией (14,8%), ущемлению прав граждан (14,1%), нарушениям при организации и проведении выборов (11,3%), ущемлению прав меньшинств (9,7%), ограничению интернет-прав (7,3%), защите экономических интересов (обманутые дольщики) (6%) и защите прав коренного населения (4,4%). Среди своих вариантов ответа – «экология», «акции против поправок в Конституцию».

Можно отметить неоднозначность реакции респондентов на сообщения, призывающие к участию в акциях политического и/или гражданского протеста. Большинство опрошенных либо прочитывают данные сообщения, внимательно знакомятся с ситуацией (35,8%), либо пропускают и не вчитываются в детали (28,5%). Однако есть респонденты, которые после прочтения данных сообщений ищут единомышленников в своем кругу (2,8%), обязательно при- нимают участие в акциях протеста (1,2%) и связываются с организаторами, интересуются, чем могут быть полезны (0,8%).

Наиболее информированы респонденты о таких лидерах оппозиции, как Ксения Собчак (90%) и Алексей Навальный (88,1%), наименее информированы о Евгении Альбац (12,4%) и Владимире Кара-Мурзе мл. (13,8%).

Уровень поддержки лидеров оппозиции достаточно низкий. Наибольшей поддержкой среди респондентов пользуется Алексей Навальный (37%), наименьшей – Николай Сванидзе (7,1%) и Леонид Гозман (7,7%). Несмотря на то что Ксения Собчак наиболее известна среди респондентов (90%), ее поддерживают лишь 13,1% опрошенных.

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли и поддерживаете ли Вы следующих лидеров оппозиции?», %

Примечательно, что только 9,1% респондентов могут назвать протестных лидеров своего региона.

Большинство респондентов (91,3%) не посещают закрытые и заблокированные интернет-порталы протестной тематики. Лишь 5% опрошенных их посещают. При этом уровень доверия к информации, представленной на этих порталах, находится на низком уровне. Только 3,9% респондентов полностью доверяют данной информации.

Большинство респондентов (86,9%) не посещают закрытые телеграмм-каналы протестной тематики, при этом уровень доверия к информации, пред- ставленной на этих каналах, находится на низком уровне. Только 4,6% респондентов полностью доверяют данной информации.

В результате проведенного эмпирического исследования была выявлена специфика модели политической активности в сетевом информационном пространстве провинциальных городов России.

Особенностями данной модели являются: искажение местного экономического интереса, слабая сформированность социальных связей городского пространства, сочетание диаметрально противоположных проявлений политической активности населения, социально-психологическая специфика лидеров цифрового протеста, привязанная к региональным условиям, временная солидаризация политической активности населения в цифровом и реальном социальном пространстве с политическими оппозиционными силами в регионе.

Основные выводы . Таким образом, изучение политической активности населения провинциальных городов в сетевом информационном пространстве позволило выявить следующие основные тенденции:

– локальность и ситуационность информационных интересов, сосредоточенных вокруг региональных социально-экономических и экологических проблем, последствий пандемии;

– низкий уровень протестного потенциала, обусловленный политической неграмотностью;

– низкий уровень владения работой с онлайн-ресурсами, незнание концептов сетевой формы взаимодействия при формировании политического поведения и т.д.

Сетевое протестное поведение жителей провинциального города является одним из важнейших факторов трансформации политических региональных систем. Результаты мониторинга политической активности в сетевом информационном пространстве необходимы для оценки легитимности существующей власти, определения наиболее напряженных социально-экономических и политических проблем. На их основе должны разрабатываться рекомендации по управлению цифровой политической активностью населения жителей провинциального города Российской Федерации и возможные сценарии протестного поведения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-31060 «Протестная активность в сетевом информационном пространстве провинциального города: дискурс, структура, ценности».

Список литературы Политическая активность населения провинциального города в сетевом информационном пространстве

- Авзалова Э.И. 2015. Интернет-участие как новая форма политического участия граждан. – Ученые записки Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. № 1. С. 187-193.

- Ахременко А.С., Стукал Д.К., Петров А.П. 2020. Сеть или текст? Факторы распространения протеста в социальных медиа: теория и анализ данных. – Полис. Политические исследования. № 2. С. 73-91.

- Бродовская Е.В., Пырма Р.В., Домбровская А.Ю. 2020. Гражданский активизм молодежи России: структура ролей, факторы формирования установок, триггеры роста протестного потенциала. – Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 10. № 6. С. 39-49.

- Ваховский А.М. 2016. Интернет-пространство: эволюция форм политического участия. – Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. № 4. С. 13-21.

- Каминская Т.Л., Помигуев И.А., Назарова Н.А. 2019. Экологический активизм в цифровой среде как инструмент влияния на государственные решения. – Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 5. С. 382-407.

- Пырма Р.В. 2019. Влияние цифровых коммуникаций на политическое участие. – Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 9(4). С. 63-69.

- Ушкин С.Г. 2015. Теоретико-методологические подходы к изучению сетевой протестной активности: от «умной толпы» к слактивизму. – Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3(127). С. 3-12.

- Castells M. 2010. The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. II. Wiley-Blackwell. 538 р.

- Castells M. 2012. Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press. Xiv, 300 p.

- Howard P., Muzammil H. 2013. Democracy’s Fourth Wave?: Digital Media and the Arab Spring. Oxford: Oxford University Press. 160 р.

- Rodgers J. 2003. Spatializing International Politics. Analysing Activism on the Internet. London: Routledge. 184 р.

- Sunstein C. 2007. Republic.com 2.0. New Jersey: Princeton University Press. Xiii, 251 p.

- Woolley J., Limperos A., Oliver M. 2011. The 2008 Presidential Election, 2.0: A Content Analysis of UserGenerated Political Facebook Groups. – New Media, Campaigning and the 2008 Facebook Election (еd. by T.J. Johnson, D.D. Perlmutter). Oxon, New York: Routledge. Р. 79-100.