Политическая депопуляция муниципальной периферии: политические и электоральные последствия объединения муниципалитетов на примере Пермского края

Автор: Ковин В.С.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Местное самоуправление и развитие территорий

Статья в выпуске: 1 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: в Пермском крае завершается процесс объединения муниципальных образований, в ходе которого вместо двухуровневой системы организации местного самоуправления, включавшей городские и сельские поселения, вводится одноуровневая система городских и муниципальных округов. Упразднение поселений сопровождается ликвидацией поселенческих органов власти, существенным сокращением местного депутатского корпуса, переконфигурацией локального политического пространства. При наличии довольно многочисленных статистических данных мы мало знаем о конкретных политических и электоральных последствиях объединения муниципалитетов для политических акторов экс-поселений.

Местное самоуправление, сельские и городские поселения, местные выборы, объединение муниципальных образований, оптимизация муниципальной власти, эффективное число кандидатов, центр, периферия

Короткий адрес: https://sciup.org/147246713

IDR: 147246713 | УДК: 324:352(470.53) | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-1-122-149

Текст научной статьи Политическая депопуляция муниципальной периферии: политические и электоральные последствия объединения муниципалитетов на примере Пермского края

В Пермском крае завершается процесс объединения муниципальных образований. Вместо двухуровневой системы местного самоуправления, состоявшей из муниципальных районов и входивших в них городских и сельских поселений, а также из городских округов, вводится одноуровневая система городских и муниципальных округов. Городские и сельские поселения как самостоятельные муниципальные образования упраздняются. На сегодняшний день в составе Пермского края числится 25 городских и 19 муниципальных округов1. Единственный оставшийся муниципальный район, Пермский, расположен вокруг административного центра региона и включает последние сохранившиеся 17 сельских поселений2. Однако и на его территории процесс объединения уже фактически запущен3.

Помимо различных экономических, организационных и финансовых эффектов, оптимизация системы местного самоуправления приводит и к чисто внутриполитическим эффектам (изменение численности и состава локального политического класса, сокращение субъектов локальной политики, изменение частоты и напряженности местных выборов, сужение локального политического пространства и др.), заслуживающим самостоятельного изучения. Объединение муниципалитетов и упразднение поселений неизбежно должны были сказаться на той части местных политиков, которые составляли основу депутатского корпуса ликвидируемых муниципальных образований, привести к переконфигурации его состава.

Парадокс ситуации заключается в том, что российская политическая наука лишь совсем недавно обратила внимание на поселение как сегмент локального политического пространства, изучение которого «имеет большую перспективу, но пока еще по большому счету даже не начиналось» (Туровский, 2019, с. 29), а эмпирическая база для подобных исследований уже начинает стремительно исчезать.

Рассмотрение поселений в контексте теории локальных политических режимов, как предлагает Р. Туровский, подразумевает выделение локальных политических акторов, которыми могут быть «различные группы интересов, бюрократические структуры, партийные и общественные организации и др.» (Туровский, 2019, с. 28). Безусловно, к таким акторам следует отнести депутатов и регулярных участников поселковых выборов. Упразднение сельских и городских поселений на периферии образованных округов не могло не сказаться на составе и состоянии этой категории муниципалов.

Один из важных аспектов происходящего объединительного процесса – в его последствиях для сохранения локальной идентичности и политической активности жителей упраздненных городских и сельских поселений. Предположительно и то, и другое находится под серьезной угрозой, поскольку прежняя организационная основа поселений в виде соответствующих органов местной власти ликвидирована, а система выборов в новообразованные легислатуры городских и муниципальных округов ставит бывшую политическую элиту (депутатов, сотрудников местных администраций) и активную общественность периферийных поселений образованных округов в заведомо невыгодное положение по сравнению с жителями административного центра и элитой районного уровня.

Отсюда весьма актуальным представляется политологический качественный и количественный анализ так называемых объединительных избирательных кампаний в создаваемых городских и муниципальных округах с точки зрения эффективности участия в них представителей ликвидированных поселений и сохранения территориального представительства экс-поселений на единственно оставшемся окружном уровне местного самоуправления. Остался ли в результате проведенных преобразований слой муниципальных политиков на уровне бывших поселений и в какой мере им удалось интегрироваться в представительные органы власти объединенных округов? Насколько активно они участвовали в формировании представительных собраний образованных округов и от каких факторов зависело их участие?

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования стали дихотомические концепции структурирования политического пространства в категориях «центр» и «периферия», преломленные на локальный уровень политики. Одной своей частью они восходят к классической теории внутриполитических расколов С. Липсета и С. Роккана, которые придали «центру» и «периферии», «городу» и «селу» характер пространственной основы для политико-партийных размежеваний и формирования разности в социальных интересах (Lipset and Rokkan, 1967; Flora et al., 1999); другой – к предложенной П. Бурдье концепции социального пространства (Бурдье, 1993), иерархичности в его организации.

С. Роккан формулировал, что структура любого политического пространства включает в себя такие компоненты, как центр (место, в котором принимаются решения, действуют соответствующие институты и элиты), периферия (территориальные сообщества, развитие которых зависит от принятых в центре решений) и способы взаимодействия между ними (Flora et al., 1999, р. 95). Политическое пространство организуется как создаваемая в центре иерархия структур политического контроля, политических и административных юрисдикций (Цветкова, 2014, с. 171).

Наличие местного уровня публичной власти уже само по себе создает площадку для политики (Панов, 2008, с. 13). Местное самоуправление и его органы власти, обладая всеми признаками политического устройства, структурируют локальное политическое пространство, выступая в качестве его центра и наиболее активного политического субъекта (Савельев, 2009, с. 71). Соответственно, их ликвидация упраздняет такой локальный политический центр, превращая его в периферию другого.

Процесс укрупнения муниципалитетов в основном исследовался специалистами в области государственного и муниципального управления, экономистами и правоведами с целью выявления проблем, преодоление которых позволило бы создать экономически более жизнеспособные муниципальные образования и повысить управляемость территорий. Недостаток ранее проведенных преобразований виделся в том, что при формировании муниципалитетов в условиях встраивания местных бюджетов в «бюджетную вертикаль» (Картухин и Маркварт, 2019, с. 19) за основу были взяты географические и демографические, а не экономические критерии (Стрижкина, 2010, с. 99; Филатова и др., 2014, с. 100). В результате возникшей тотальной дотационности большинства поселений их укрупнение рассматривалось как исправление допущенных просчетов и возвращение к экономическим основам в организации местного самоуправления (Благов, 2017, с. 118). Кроме того, появились исследования, в которых рассматривалась процессуально-правовая сторона объединительного процесса: обоснованность объединений и упразднений (Праскова, 2011), различные их варианты (Худолей и Худолей, 2015), учет мнения жителей поселений (Фасеев, 2009), конституционно-правовые последствия ликвидации поселений и т.д.

Концептуализация процесса укрупнения муниципалитетов проходила преимущественно в работах, рассматривавших этапы развития местного самоуправления в России. Специфика данного этапа определялась в рамках курса на политическую централизацию и выстраивание вертикали власти, а также традиционного для страны политического маятника «реформа – контрреформа» в отношении местного управления (Картухин и Маркварт, 2019; Швецов, 2016; Моляренко, 2021). Утверждалось, что одной из причин оптимизации системы местного самоуправления был «кадровый голод» – дефицит профессиональных кадров, особенно на уровне поселений. Под «кадрами» понимались прежде всего главы муниципальных образований, сотрудники местных администраций, муниципальные служащие (Шугрина, с. 33–50). В свою очередь политологи, обращаясь к локальной политике (Панов, 2008), также концентрировали внимание преимущественно на политическом потенциале исполнительных органов власти – главах (мэрах) муниципалитетов и местной администрации, изменении их политического статуса, встраивании в вертикаль государственной власти (Чирикова и Ледяев, 2015; Golosov et al., 2016; Чирикова и Ледяев, 2021). Главы муниципальных образований и их администрации обладали неизменно бо́льшим политическим весом в сравнении с представительным органом. Сама локальная политика и ее ведущие акторы рассматривались в контексте формирования региональных политических режимов и централизации власти (Гельман и Рыженков, 2010; Туровский и Лютикова, 2021; Wollmann and Gritsenko, 2008).

Следует отметить ряд исследователей, в том числе среди пермских коллег, которые целенаправленно разрабатывали проблематику локальных легислатур, в частности состав, лоббистский потенциал и социальный профиль местных депутатов (Витковская и Рябова, 2016; Панов и Петрова, 2017). Большее внимание уделялось властным отношениям, складывающимся в малых промышленных городах (Чирикова и др., 2014; Чирикова и Ледяев, 2017). Объединение муниципалитетов само по себе оказалось сложным политическим процессом, в рамках которого региональные власти использовали весьма разнообразный арсенал. Это продемонстрировала в своей работе А. Зуйкина. Она же представила первый опыт количественной оценки изменения численного состава депутатского корпуса объединенных муниципалитетов (Зуй-кина, 2019).

На наш взгляд, возможно было несколько вариантов (стратегий) внутриполитического развития на объединенных территориях применительно к политическим акторам поселенческого уровня. Ликвидация органов власти на уровне поселений должна была либо привести к фактическому исчезновению данной категории муниципальных политиков, либо способствовать их консолидации для отстаивания своих интересов и интересов жителей ликвидированных поселений на более высоком, окружном, уровне; часть этих политиков могла либо выбрать личную стратегию интеграции в новые объединенные органы власти, заняв нишу немногих представителей интересов жителей экс-поселений, либо попытаться оказать политическое противодействие ликвидационным процессам. Какой из вариантов в итоге оказался наиболее распространенным в среде акторов поселенческого уровня?

Гипотетически следовало бы предположить, что:

-

а) ликвидация органов местного самоуправления на уровне поселений стимулирует локальных политиков – депутатов, глав поселений и их заместителей, общественников и активистов, предпринимателей – включиться

в борьбу за депутатские мандаты на оставшемся окружном уровне власти с целью продолжения своей политической деятельности;

-

б) ликвидация представительных органов сельских и городских поселений увеличит конкуренцию за оставшиеся депутатские мандаты в думах городских и муниципальных округов, и прежде всего за счет участия в выборах выдвиженцев из экс-поселений.

Проверка гипотез была осуществлена на основе данных электоральной статистики (сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на выборах в муниципальных образованиях Пермского края, официальные результаты выборов) по 43 случаям проведения объединительных выборов в 2012–2021 годах. Всего статистической обработке было подвергнуто около 3 тыс. единиц анализа.

Объединение муниципалитетов сопровождалось проведением объединительных выборов в представительные органы создаваемых округов. С 2012 по 2021 год прошли 43 избирательные кампании в 41 объединенном муниципалитете (в Губахинском и Лысьвенском ГО в 2017 году были избраны вторые составы дум). В результате накопился массив электоральных данных, который позволяет сделать определенные выводы о степени политического участия жителей упраздненных поселений в формировании единых для всей территории представительных органов власти.

Все избирательные кампании были проанализированы по следующим параметрам:

– активность участия жителей упраздненных сельских и городских поселений в объединительных выборах в качестве кандидатов в сравнении с жителями административного центра;

– общая доля / количество избранных депутатов из числа жителей экспоселений или лиц, каким-либо иным образом имеющих к ним отношение;

– полнота представительства экс-поселений из числа местных жителей в составе новоизбранных представительных органов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

К 2006 году, когда в основной своей массе реализация реформы местного самоуправления завершилась, на территории Пермского края было создано 363 муниципальных образования: 6 городских округов и 42 муниципальных района, состоявшие из 34 городских и 281 сельского поселения. Общая численность депутатского корпуса только поселенческого уровня приближалась к 3 тыс. человек.

Процесс объединения муниципалитетов начался в Пермском крае еще в 2012 году. Однако долгое время единственными преобразованными муниципалитетами оставались городские округа Лысьва и Губаха. Возобновился процесс с приходом в 2017 году нового губернатора Пермского края Максима Решетникова, который взял курс на унификацию и упрощение региональной системы местного самоуправления, чему также способствовали изменения в муниципальном законодательстве.

В 2018 году были преобразованы восемь территорий: сформированы Гремячинский, Кизеловский, Чайковский, Краснокамский, Оханский и Гор- нозаводский городские округа; Усольский муниципальный район со всеми его поселениями упразднен и включен в состав Березниковского городского округа, а сельские поселения Соликамского муниципального района – в Соликамский городской округ. Численность муниципальных районов сократилась с 40 до 32 единиц, городских поселений – с 29 до 21, сельских поселений – с 260 до 213, а численность городских округов выросла с 8 до 14 единиц. Общее число муниципалитетов сократилось с 337 до 280 единиц. В результате общая численность глав муниципальных образований и глав администраций муниципальных образований уменьшилась на 57 человек, а численность муниципальных депутатов – на 530 человек4.

В 2019 году преобразования продолжились. Были созданы 12 городских округов (Верещагинский, Добрянский, Ильинский, Красновишерский, Нытвенский, Октябрьский, Осинский, Очерский, Суксунский, Чердынский, Чер-нушинский, Чусовской) и 13 муниципальных округов (шесть на территории Коми-Пермяцкого округа – Кудымкарский, Гайнский, Косинский, Кочевский, Юрлинский, Юсьвинский, а также Александровский, Бардымский, Березовский, Еловский, Кишертский, Ординский, Уинский)5. К концу года в Пермском крае осталось 111 муниципальных образований: 26 городских округов, 13 муниципальных округов, а также 7 муниципальных районов, включавших 65 сельских поселений6.

В 2020 году были созданы еще четыре муниципальных округа: Кунгурский (с упразднением Кунгура и Кунгурского района как самостоятельных муниципальных образований), Карагайский, Сивинский и Частинский. Наконец, в апреле 2021 года Земское Собрание Большесосновского муниципального района приняло решение об объединении поселений района в единый муниципальный округ. Таким образом, к маю 2021 года на территории Пермского края осталось 62 муниципальных образования вместо 354 на начало 2012 года. В результате проведенных в течение двух лет преобразований число муниципалитетов Пермского края по сравнению с началом 2018 года сократилось почти в пять раз7.

Институционализация и структуризация локального политического пространства достигалась через формирование поселенческих органов власти – глав и администраций поселений, представительных органов. Поселение как локальная административно-территориальная единица обладало «классическим набором признаков административного (формального) региона, такими как присутствие органов власти, реализующих определенные полномочия, и наличие административных границ, в которых действуют эти органы власти» (Туровский, 2019, с. 28). Наличие выборных органов власти, безусловно, стимулировало политическую активность на поселенческом уровне, способствовало вовлечению части местных жителей в решение вопросов местного значения и создало условия для вхождения граждан в политику. Естественно, что степень освоения этих возможностей от поселения к поселе- нию заметно отличалась. Спектр политического участия жителей поселений был максимально широк: от «уговоров» выдвинуться в кандидаты в депутаты жителей в одних поселениях до высококонкурентных выборов – в других. Далеко не в каждом поселении возникало так называемое политическое сообщество и не каждое поселение приобретало политическую субъектность, но в любом случае поселенческая структура оказывалась местом действия, где развертывалась локальная политика (Туровский, 2019, с. 28).

Угроза ликвидации поселений проявила степень сформированности локальной идентичности и развитости политической субъектности локальных сообществ. Недовольство ликвидацией поселенческих органов власти высказывали депутаты и активные жители ряда поселений Оханского, Кунгурского, Верещагинского, Александровского, Октябрьского, Добрянского и других районов (Зуйкина, 2019, с. 25–27). Наиболее энергично и последовательно сопротивлялись ликвидации самостоятельности своего поселения жители Полазны Добрянского района, которые собрали более 6 тыс. подписей при общей численности населения около 13 тыс. и оспаривали решения о его упразднении вплоть до Конституционного Суда Российской Федерации. Однако следует констатировать, что это были единичные случаи проявления стратегии активного сопротивления объединительным процессам местными политическими акторами на общем фоне пассивного принятия решения регионального центра. Лишь в случае с активистами Зюкайского сельского поселения Верещагинского района и Яйвинского городского поселения Александровского района это сопротивление было конвертировано в депутатские мандаты на объединительных выборах. В Полазне активисты, инициировавшие сопротивление ликвидации поселения, осознанно проигнорировали объединительные выборы. В ряде случаев деятельное недовольство способствовало введению такой избирательной системы, которая, по сравнению с прежней, расширила представительство ликвидированных поселений.

Так или иначе на протяжении трех-пяти созывов и электоральных циклов через представительные органы порядка 300 сельских и городских поселений в Пермском крае прошло несколько тысяч местных жителей, получивших опыт участия в политике. Согласно данным Избирательной комиссии Пермского края, на момент начала избирательной кампании по выборам губернатора Пермского края в 2017 году в составе муниципальных образований первого уровня насчитывалось около 3 тыс. депутатов8. Спустя три года, к выборам губернатора Пермского края 2020 года, депутатов поселенческого уровня (63 поселения) на момент начала сбора подписей в рамках муниципального фильтра осталось 608 человек. На сегодня в 17 сельских поселениях Пермского района предусмотрено 190 депутатских мандатов. В итоге в Пермском крае депутаты поселений как особая категория местных политиков практически исчезли.

Результаты обработки электоральных данных об активности жителей экспоселений на местных выборах объединенных муниципалитетов представлены в таблице 1.

|

И м И л Ь а « g о Н s s S 3 О О ® S е g S я S « 8 и „ " « s « ® В S о Ч U В и £ а а ° £ К й и |

^ со S |

со S |

co S |

co s |

eq co S |

co s eq |

04 CO S |

^ co S eq |

^ co S |

CO s |

co S eq |

co S eq |

co S ^ |

^ co S eq |

3 co S ^ |

|

S « 2 и « S 2 й е с 2 ® = в 2 я s Я S 5 g A s о И * g В |

^ о o' |

о o' |

o' |

LT) o' |

О o' |

o' |

3 o' |

2 o' |

eq o' |

o' |

LT) eq o' |

o' |

2 o' |

О eq o' |

2 o' |

|

"228® § « о в я s я 8 ? 1 § Л Я м У И св qj Я 0 § й а с п. |

eq о o' |

о o' |

04 о o' |

^ о o' |

40 о o' |

О o' |

^ eq o' |

2 o' |

o' |

о eq o' |

o' |

2 o' |

2 o' |

12 o' |

Ln o' |

|

° 2 ® 3 . н н О И О « св w s s s Е. ° 5 а 5 0 41 св |

^ 04 o' 04 |

LT? 00 |

Ю 00 ^ 00 |

40 00 ^ 00 |

^ 04 |

04 Ln 04 |

04 eq 04 |

00 LT? |

о LT? |

о |

5 eq |

LT) o' |

00 ^ 40 40 |

2 40" 40 |

LCj rl Ln 40 |

|

‘qj S Я и ю О qj О Я Л Я я я S |

S S о о ’S S о « S к со О Оч О из |

s s s cd s о о О ’S cd о и |

n? о о ’S s

д ^ |

о Ci о ’S s

д |

о s ’S s ex, s |

О ’S у я

fr |

О ’S о ’S cd F |

о ’S

s и о к cd ^ |

о ’S о

S ^ |

О ’S s О |

О ’S cd О К cd Оч |

о s ’S s о ^ |

О >s о g |

О S ’S о R Щ |

о ’S s 3 |

|

к "я |

eq |

LT) |

40 |

00 |

04 |

о |

eq |

2 |

2 |

LT) |

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года, по данным Росстата.

|

И м И л Ь а « g о П S s s 3 В в I 2 5 1 а 8 и . " « а « 2 S 5 2 о Ч U Я g д и £ а а ° £ К й в |

^ со S (N |

co s co |

co s eq |

eq co S |

eq co S |

co S eq |

vo co S ^ |

co S |

co S |

vo co S |

vo со S vo |

vo co S vo |

ov со S LT) |

^ co S eq |

co S eq |

сп S VO |

S VO |

VO со S LO |

со S ^ |

|

й я « а « н S g и и g о g в 2 я я Я S 5 g я « о И * g В |

eq o' |

00 o' |

О o' |

eq o' |

О eq o' |

2 o' |

5 o' |

o' |

^ o' |

О o' |

5 o' |

О LT) o' |

^ o' |

^ o' |

о eq o' |

О o' |

О o' |

О VO o' |

О vo o' |

|

я о о а « §«0^8 я S я 2 И « 8 § Л Я У И св qj Я 0 § й а е п. |

о eq o' |

5 o' |

o' |

^ eq o' |

О o' |

eq o' |

00 eq o' |

5 o' |

LT) o' |

LT) o' |

СП o' |

vo eq o' |

o' |

VO o' |

VO o' |

СП o' |

СО o' |

^ o' |

vo ^ o' |

|

« я g 2 2 S о S у в ^ и С Д л м q 2 и В § « Й А о 4 1 I'g св |

ov 4 eq Ю |

о s |

ov eq GT? LT) |

? 00 LT) |

3 00 LO |

VO eq 00 LO |

LT? LT) |

MO eq LT) |

r? 00 |

00 |

00 |

00 ^ |

2 VO ^ |

OV |

00 V0 ^ ^ |

OV °У |

^1 |

||

|

*4) S ю 0 4) 0 я Л Я я я S |

О ’S s

О |

’S S b s Cti b ^ о s ’S s CXi b |

О S ’S

|

eq4 о О ’S cd О |

О eq о ’S cd VO |

о ’S S я vo О |

О ’S s cd

|

О s ’S cd F |

О S ’S s я s и |

О s ’S я о к о л я о из |

о ’S S о я cd co О К Оч |

О s ’S я о co О л о из |

О S ’S и о ^ |

О S ’S s о ^ |

О ’S s я о Оч ft к cd О я < |

О ’S О Я К |

о ’S к cd И О |

О S ’S S ’S |

О |

|

к "я |

МО |

00 |

2 |

О eq |

eq |

eq eq |

eq |

^ eq |

LT) eq |

vo eq |

eq |

00 eq |

OV eq |

СП |

се |

СО |

й |

СО |

|

И м И л Ь а « g о Н s s S 3 S е g S я S « 8 и „ " « s « S S 5 S о Ч U В и £ а а ° £ К й и |

со S (N |

со S |

чо со S 40 |

1-П со S LT) |

^ со S ^ |

^ со S |

N СО S eq |

co S LT) |

|

S « 2 и « Н о й е с 2 ® = в 2 я я Я S 5 g A s о И * g В |

^ o' |

2 o' |

40 o' |

2 o' |

2 o' |

2 o' |

eq o' |

2 o' |

|

"228® § « о в я s я 8 ? 1 § Л Я У И св qj Я 0 § й а с п. |

я o' |

00 o' |

o' |

00 o' |

^ o' |

o' |

04 eq o' |

^ o' |

|

° 2 S „ Я S В I ^ И о Д л м q И« ; „ и S ь § § Й А ° 4 1 I'g св |

о> Ln 5 |

5 |

к o' |

o' |

^ 00 00 |

о 2 |

oo Й |

Ln O' 2 |

|

я И ю О О я Л Я я я S |

о ’S S к « и |

О S ’S S 3 ЕС Пн из |

О S ’S S S л Е 2 |

О S ’S S cd cd И cd ^ |

О S ’S S S ЕС О |

О S ’S S S я л 2 |

о ’S Ю Я О |

о ’S EC Он |

|

к "я |

се |

се |

се |

re |

се |

о |

5 |

eq ^ |

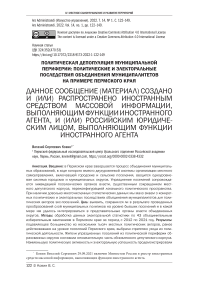

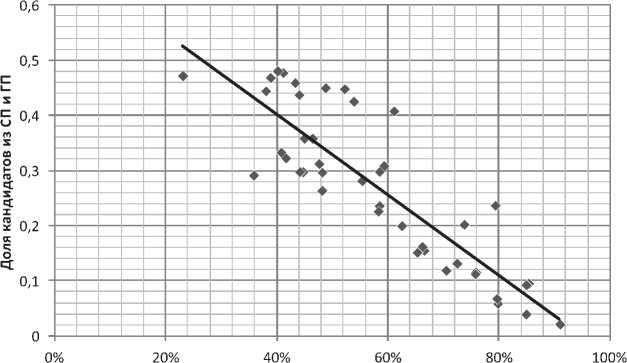

Расчеты показывают, что чем выше концентрация населения в административном центре объединенного округа, тем меньше жители сельских и городских поселений, вошедших в его состав, стремились принять участие в объединительных выборах (рис. 1) и тем меньше оказывалась их доля в составе объединенного представительного органа (рис. 2).

Доля жителей административного центра

Рис. 1. Соотношение доли кандидатов из городских и сельских поселений и степени демографической централизации муниципалитета / Fig. 1. Ratio of candidates from urban and rural settlements to the demographic centralization of the municipality

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата и Избирательной комиссии Пермского края.

Доля депутатов из числа жителей СП и ГП

Рис. 2. Соотношение доли депутатов из городских и сельских поселений и степени демографической централизации муниципалитета / Fig. 2. Ratio of deputies from urban and rural settlements to the demographic centralization of the municipality

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата и Избирательной комиссии Пермского края.

Неравномерное распределение жителей объединенного округа в пользу его административного центра привело к тому, что для избирателей последнего было образовано больше избирательных округов и выделено большее количество замещаемых мандатов в составе окружной легислатуры. Особенно незначительным оказалось электоральное участие жителей экс-поселений тех округов, где административным центром стал относительно крупный промышленный город (Березниковский, Краснокамский, Лысьвенский, Соликамский, Чайковский и другие округа). Во многих из них плотность «городского» политического класса была такова, что некоторые из городских политиков, стремясь избежать конкуренции со стороны коллег, выдвинулись в сельских периферийных округах и, обладая, как правило, большими ресурсами, одержали в них победу над поселенческими выдвиженцами. Например, на выборах в Соликамский городской округ пять городских политиков (депутатов) выдвинулись и победили в сельских округах. Напротив, выдвижение жителей экс-поселений в избирательных округах на территории административного центра – крайне редкое явление. Наиболее активное участие в окружных выборах приняли жители поселений таких сельских районов, как Бардымский, Карагайский, Уинский, Ординский, а также Чердынского городского округа, где высокую активность проявили жители Ныробского городского поселения.

В среднем в каждом из 235 городских и сельских поселений, не являющихся административными центрами образованных округов, в качестве кандидатов выдвинулись всего три местных жителя. Медианное значение – два кандидата из числа местных на одно поселение. В 37 экс-поселениях ни один из местных жителей так и не решился выдвинуться, и еще в 47 выдвинулось лишь по одному кандидату из числа местных. Наибольшую электоральную активность – по 10–12 местных кандидатов – проявили жители городских поселений (например, Полазненского в Добрянском районе, Яйвинского в Александровском районе) или крупных сельских поселений (например, Менделеевского в Карагайском районе, Медянского в Ординском районе), в которых было образовано несколько избирательных округов и / или которые традиционно претендовали на роль второго центра территории. Всего насчитывается 30 поселений, где выдвинулось от 8 до 13 местных кандидатов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, жители ликвидированных поселений продемонстрировали низкую политико-электоральную активность в части выдвижения местных кандидатов на объединительных окружных выборах. При этом уже две избирательные кампании, прошедшие в Лысьвенском и Губахинском городских округах в 2012 и 2017 годах, показали отсутствие динамики в вопросе электорального участия жителей экс-поселений. Периферийное положение бывших городских и сельских поселений в рамках округа и закрепленное избирательной моделью их незначительное представительство в составе дум городских округов зафиксировали политическую активность местных жителей на низком уровне.

Как уже отмечалось, до ликвидации поселений в них к числу местных политиков относились избранные главы поселений, их заместители и депутаты местных советов (не менее 10 человек в каждом). Логично предположить, что именно они могли бы стать активными участниками объединительных выборов и составить конкуренцию политикам районного уровня. Однако в большинстве случаев этого не произошло.

Потенциально в окружных выборах могли принять участие около 2 950 депутатов городских и сельских поселений, в том числе 2 350–2 375 депутатов периферийных поселений. В 41-й окружной избирательной кампании 2012– 2021 годов из них в кандидаты выдвинулись около 490 человек. Это примерно 16,6 % от общего числа депутатов всех упраздненных поселений и примерно 18 % от общего числа всех выдвинувшихся кандидатов. Причем среди этих 490 кандидатов бо́льшую часть (около 270) составили экс-депутаты 40 поселений (в среднем 6,5 на одну избирательную кампанию), бывших прежде административными центрами, в то время как из 233 иных поселений выдвинулись примерно 220 экс-депутатов10. Выдвиженцы из числа экс-депутатов периферийных поселений составили лишь 9 % от общего состава кандидатского корпуса на объединительных выборах. Среди экс-депутатов административного центра процент участия существенно выше – 47 %.

Что касается экс-глав городских и сельских поселений, то лишь 18 из них приняли участие в окружных выборах, в том числе три – главы центральных поселений. Это объясняется, скорее всего, тем, что большая часть экс-глав поселений получила предложение возглавить территориальные отделы новообразованных окружных администраций, созданных взамен тех, что были в ликвидированных поселениях.

Среди территорий с наименьшей электоральной активностью эксдепутатов городских и сельских поселений выделяются наиболее централизованные территории – Соликамский городской округ и Юрлинский муниципальный округ, где не выдвинулось ни одного депутата из ликвидированных сельских поселений. В Гремячинском городском округе – только один. По два – в Березниковском, Губахинском, Чайковском городских округах, в Еловском и Косинском муниципальных округах. Наиболее активное участие в выборах, по 10–11 человек, приняли поселенческие депутаты в децентрализованных сельских Бардымском, Карагайском, Частинском и Юсьвинском муниципальных районах.

Депутаты всех 40 административных центров (в Кудымкарском муниципальном округе такой центр отсутствует) довольно активно участвовали в окружных выборах, а вот для жителей иных городских и сельских поселений ситуация в различных округах сложилась по-разному. В 24 случаях из 40 в каждом из поселений выдвинулся хотя бы один экс-депутат. В шести случаях (Бардымский, Большесосновский, Юрлинский муниципальные округа, Красновишерский, Нытвенский, Чусовской городские округа) в выборах не участвовали депутаты лишь одного из сельских поселений.

При этом в Юрлинском муниципальном округе таких поселений всего два, а в Бардымском в выборах приняли участие жители 10 из 11 сельских поселений. Еще в шести случаях (Еловский, Куединский муниципальные округа, Березниковский, Добрянский, Осинский, Соликамский городские округа) экс-депутаты двух поселений проигнорировали объединительные выборы. Наконец, в четырех случаях заметное количество поселений уже на стадии выдвижения лишилось участия своих потенциально наиболее опытных местных политиков: в Октябрьском городском округе не выдвинулся ни один из экс-депутатов в 6 из 12 поселений, в Чернушинском – в 5 из 14, в Чайковском – в 4 из 9, в Кунгурском муниципальном округе – в 4 из 17. Таким образом, местные политики из числа депутатов сельских и городских поселений, за исключением экс-депутатов представительных органов административных центров, проявили крайне низкую активность уже на стадии выдвижения кандидатов и преимущественно выбирали вариант (стратегию) неучастия в объединительных выборах.

В качестве причин такой низкой электоральной активности местных политических акторов можно выделить следующие:

– возрастающие, в сравнении с депутатством в поселении, социальноэкономические издержки от избрания в депутатский корпус городского или муниципального округа: удаленность места жительства от центра округа, увеличение транспортных расходов, большие временные затраты на отправление депутатских функций, невозможность на длительное время оставить собственное хозяйство и т.п.;

– политико-электоральные ограничения: большие размеры избирательного округа, который теперь зачастую включает территории малознакомых соседних поселений и / или части административного центра, и, соответственно, меньшая известность за пределами своего поселения; возросшие финансовые, временны́е и организационные расходы на ведение избирательной кампании в масштабах данного округа; возросшая конкуренция среди жителей как иных сельских (нередко более крупных), так и городских поселений, а также со стороны политиков верхнего уровня (например, депутатов земских собраний преобразованных муниципальных районов);

– более высокий, сложный и объемный уровень задач и вопросов, которые стоят перед депутатами городских и муниципальных округов и которые требуют вникать в проблемы развития иных территорий, за пределами привычного для жителя того или иного сельского или небольшого городского поселения круга проблем и пространства обитания.

Таким образом, участие в окружных выборах для поселенческих политиков было сопряжено с возросшими издержками и сложностями, исполнением избирательных норм, отличных от выборов на поселенческом уровне, и далеко не все из них дошли до стадии голосования.

По избираемости экс-депутаты поселений находились на довольно высоком уровне, однако уступали кандидатам из числа экс-депутатов районного уровня. Из 490 выдвинувшихся экс-депутатов поселенческого уровня избраться в представительный орган объединенного округа смогли 224, или 45,7 %. Из них 129 (или 47,2 % от выдвинувшихся) – это бывшие депу- таты административных центров и 95 (или 43,8 %) – депутаты иных сельских и городских поселений. Для сравнения: на этих же самых выборах выдвигались 324 экс-депутата представительных собраний второго уровня, то есть фактически инкумбентов, что составило около 14 % от всех кандидатов. Из них избрались 242, или 64,7 % от числа участвовавших. В 12 территориях, где соперничали депутаты первого и второго уровней в одномандатных округах, в 30 случаях из 39 победу одержали депутаты более высокого статуса. В Горнозаводском, Краснокамском, Суксунском, Чердынском, Чернушин-ском и Чусовском округах все победы достались депутатам земских собраний. И только в Красновишерском округе в обоих случаях победили депутаты сельских поселений. В пяти случаях аналогичного соперничества между депутатами административного центра и иных поселений четырежды победу одержали депутаты центрального поселения. Чуть более равное соперничество наблюдалось между депутатами административного центра и их коллегами районного уровня – 8 побед против 16. В многомандатных округах картина сложнее, однако и там экс-депутаты районного уровня выступили более успешно, чем их младшие коллеги из сельских и городских поселений: из 280 распределявшихся мандатов 106 досталось депутатам верхнего уровня, 51 – депутатам из административных центров и 44 – депутатам из иных поселений. Все приведенные данные электоральной статистики подтверждают, что экс-депутаты периферийных сельских и городских поселений, как правило, оказывались менее конкурентоспособными по сравнению с экс-депутатами районного уровня и центральных поселений.

Следует оговорить, что важнейшим фактором, влиявшим на успешность того или иного кандидата из числа экс-депутатов различного уровня, являлось его выдвижение от партии «Единая Россия». Многое зависело от того, на кого из них партия власти делала ставку. Можно лишь констатировать, что в большинстве случаев партия поддерживала депутатов районного уровня.

В итоге лишь в девяти территориях от каждого из ликвидированных поселений было избрано хотя бы по одному местному жителю. В 16 округах менее половины экс-поселений оказались представлены местными жителями. Наименьшее представительство из числа местных получили избиратели сельских поселений в Октябрьском, Чернушинском, Добрянском, Чайковском, Березниковском, Осинском, Соликамском и Кунгурском городских округах (см. табл. 1).

Одна из предложенных выше гипотез состояла в том, что общее сокращение числа властных позиций при упразднении поселенческого уровня местного самоуправления вызовет обострение конкурентной борьбы за немногие оставшиеся депутатские мандаты в представительные органы образованных округов.

Самым распространенным способом оценки конкурентности избирательных кампаний считается измерение эффективного числа кандидатов или партий, предложенное М. Лааксо и Р. Таагепера (Laakso and Taagepera, 1979). На основании их методики, которая была адаптирована к местным выборам (так называемое ЭЧК(н)) (Ковин и Петрова, 2016), нами была разработана типология избирательных кампаний с точки зрения их соревнова-

Ковин В. С. Политическая депопуляция муниципальной периферии: политические и электоральные последствия объединения... тельности. На основе выведения среднего ЭЧК(н)11 избирательные кампании были подразделены на неконкурентные – где μЭЧК(н) менее чем 2,5 кандидата на кампанию, слабоконкурентные – от 2,5 до 3,5 кандидата и среднеконкурентные – выше 3,5 (Ковин и Петрова, 2017, с. 5).

Сравнительный анализ объединительных окружных выборов с избирательными кампаниями верхнего, районного, уровня, прошедшими в этих же территориях с 2012 по 2018 год, показывает, что роста конкурентности на единственных оставшихся в муниципалитете выборах не произошло (табл. 2). Соревновательность в большинстве случаев осталась примерно на том же уровне. Сохранилась и общая тенденция к снижению конкурентности местных выборов, наметившаяся с середины 2010-х годов. Ни одну из объединительных избирательных кампаний нельзя отнести к среднеконкурентным, за исключением уже повторных выборов в Лысьвенском городском округе. В Очерском городском округе, Косинском и Юсьвинском муниципальных округах, которые ранее относились к среднеконкурентным, произошло наиболее существенное снижение соревновательности местных выборов, а Косинский и Юсьвинский округа вообще перешли в категорию неконкурентных. Если ранее 18 из 41 территории можно было отнести к средне- и слабо-, но все-таки конкурентным, то после объединения таких осталось не более 10. Хотя стоит отметить положительную динамику в Осинском и Чердынском городских округах, а также Кочевском муниципальном округе, где выборы перешли в категорию слабоконкурентных. В большинстве территорий и избирательных округов выборы прошли при соперничестве двух кандидатов на один мандат. Средний показатель конкурентности по всем кампаниям и округам снизился с 2,5 до 2,3 пункта.

В целом после объединения территорий вместо ожидаемого роста конкурентности на муниципальных выборах Пермского края произошло некоторое ее снижение. Ликвидация поселенческих органов власти привела к тому, что лица, ранее участвовавшие в локальной политике, решили скорее прекратить свою политическую деятельность, чем попытаться продолжить ее на более высоком уровне – окружном. За исключением экс-депутатов административных центров, в большинстве случаев они не рискнули конкурировать за депутатские мандаты дум городских и муниципальных округов.

|

$ sr ф X ев И Я 2 ев а Я |

о о o' |

ко О' |

сп o' |

СП |

LH ш o' |

ш o' |

гч ^ o' |

tn о |

LH CN o' |

Г4 CN o' |

КС О o' |

кс О |

п п o' |

||||||

|

я к ~ 5 § 2 “ и я ев Я Л * О' Ю « © о К |

ко ок |

о ^ |

ок 'Ч ri |

ri |

w О £ £ co ^ |

о ^ ri |

со ri |

||||||||||||

|

S Рч О о 5 | S и ев Я и ко О св Я |

ко ок |

^^ |

CO ri |

KO ri |

KO ri |

ко ^ ri |

о ^ ri |

о ^ ri |

|||||||||||

|

*4) Я я св « св & ю 0 4) 0 я я R св Я Я я я S |

о ’S *

3 ^ |

3S |

о |

О ’S w cd Й О К cd Рч |

P? s w Л g О >s w о к co Ph

|

О ’S s w EC о И cd co О К Рч |

О ’S S а Рч |

О 2 ’S м Рч cd Ю |

О ’S S cd

<и Рч СР |

||||||||||

|

д -6 |

г—< |

-J |

2 |

я |

2 |

LH |

ко |

||||||||||||

|

$ sr ф X ев И Я 2 ев а Я |

СО |

2 о |

2 о |

00 О~ |

04 |

2 o' |

40 40 О |

04 о |

О o' |

CO o' |

о o' |

оо |

СО О |

О ^ О |

гч О |

о |

o' |

5 o' |

2 о |

o' |

||

|

я к ~ 5 § 2 “ и я ев Я Л * V© « © о К |

ш |

LO XX ri |

о ri |

чо *"1 |

LO |

LO ri |

^ 04 ri |

2 |

LO ri |

00 oo |

00 ri |

04 О ^" |

? ri |

04 Ч ri |

00 ri |

г? ri |

М СТ' |

00 |

04 ч |

|||

|

S CD О о 5- и 5 | S и ев Я И Ю О св Я |

о ^ ri |

О ^ ri |

СО ri |

СО ri |

СО ri |

со ri |

со ri |

00 гч ri |

LO гч ri |

LO ГЧ ri |

^ гч ri |

гч гч ri |

гч гч ri |

ri |

04 О~ ri |

40 О' ri |

LO О' ri |

00 о\ |

LO о\ |

гч о\ |

00 оо |

^ |

|

*4) Я я св « св & ю 0 4) 0 я я Я св Я Я я я S |

О S ’S S |

О S ’S S S ЕС cd ^ |

О S ’S S Й со cd CD cd И |

О ’S S Й Я cd со S ^ |

О S ’S S Й S о ^ |

О ’S S Й о ’S св 2 |

О ’S S Й св |

О ’S S Й я CD о о |

О ’S S Й X |

О ’S s О Я О |

О ’S s w св И О |

О ’S S W S л я 2 |

О ’S S Й S и л 2 |

О ’S S св св CD св ^ |

О ’S S Й к и |

О ’S S Й S я я S

|

О ’S S W я И |

>S о CD Ё? к ^ S CD Ё? к ^ о « CD я CD |

о ’S S W CD св й 3 ЕС ^ |

о ’S S W |

О S ’S S S к CD о |

о S св О |

|

д -6 |

ь |

2 |

2 |

О ГЧ |

гч |

гч ГЧ |

гч |

ГЧ |

LO ГЧ |

40 ГЧ |

гч |

00 ГЧ |

04 ГЧ |

СО |

со |

СО |

й |

СО |

СО |

со |

СО |

ГО |

|

$ sr ± ee И Я 2 св Я я |

ю о |

ок ко о |

о |

|

a g § 0 5 л<ё а о ^ я " о К |

2 еч |

ок ^о |

|

|

СЯ О о 'S 5й и Ф £ 5 | 8 а о и ю О св Я |

00 |

о 'Л |

СО |

|

*4) Я ев Я « ев & Ю О 4) О Я я Я Я Я я я S |

о S ’S Й S R Оч S |

о S « S Й S я S и |

о S ’S |

|

д -6 |

о |

3 |

о jg

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подавляющее большинство из нескольких тысяч местных акторов, ранее действовавших в политике на уровне поселений Пермского края, выбрали стратегию ухода из политической деятельности. Лишь порядка 700–720 жителей из всех 235 бывших периферийных поселений края попытались интегрироваться в органы представительной власти на окружном уровне, и лишь около 260 из них получили один из 724 депутатских мандатов. Наименьшую политическую активность и успех продемонстрировали жители периферийных поселений в наиболее урбанизированных и централизованных территориях. Не более чем в 10 поселениях местные политики и активисты попытались оказать противодействие ликвидационным процессам. Что касается перспективы политической консолидации немногих вошедших в состав дум представителей ликвидированных поселений, то возможность ее реализации зависит от ряда условий и требует самостоятельного исследования практики функционирования новообразованных легислатур.

Упрощение системы местного управления, проявившееся в ликвидации ее низового, периферийного поселенческого уровня, в действительности привело к усложнению внутренней структуры и организации политического пространства преобразованного городского округа и муниципального района с ярко выраженным урбанизированным центром. В «центре» локального, как и любого другого (Роккан и Урвин, 2003, с. 127), политического пространства сосредоточены муниципальные органы власти, финансовые и экономические ресурсы, а также представительства региональных и федеральных ведомств, социальные и культурные учреждения, учреждения образования и здравоохранения, промышленные и иные производства, торговые и иные коммерческие объекты, являющиеся точками притяжения, в том числе и для жителей «периферии». Административный центр муниципального образования есть и политический центр, где принимаются основные политико-административные решения, касающиеся локального политического пространства. «Периферия» – это в основном сельские населенные пункты, где образ жизни преимущественно связан с сельским хозяйством и высока доля населения старших возрастных когорт. Ранее, до объединения, поселенческая периферия обладала собственной политической организацией и набором полномочий, теперь она стала составной, внутренней частью единого и единственного муниципального образования. Включение в городской округ не только близлежащих, но и весьма отдаленных от города сельских населенных пунктов привело к иерархизации ранее относительно однородного локального политического пространства – выделению в его границах политико-административного урбанизированного центра и сельской неурбанизированной периферии. Муниципальные районы, не имевшие крупного урбанизированного центра и включавшие в свой состав несколько локальных сельских центров, при преобразовании в муниципальный округ приобрели схожую усредненную «центр-периферийную» иерархическую структуру.

Таким образом, упразднение сельских и городских поселений на территории Пермского края привело не только к формальной ликвидации самих муниципалитетов и их органов власти, но и к фактическому размыванию поселенческого уровня муниципального политического класса. Подавляющее большинство бывших депутатов поселений прекратило участие в муниципальной политике, жители упраздненных поселений образованных округов составили незначительную часть обновленного депутатского корпуса. Фактически произошла своего рода политическая депопуляция сельской периферии образованных округов или политическое «обезлюдивание территории», в терминологии географа Г. Ридевского, как одна из трех «моделей сжатия пространства» (Ридевский, 2010, с. 49), которое приводит к непосредственному сокращению ранее заселенной и освоенной территории, к ее выключению из экономического (а в нашем случае – политического) оборота.

Вслед за ликвидацией органов власти поселенческого уровня с территории бывших поселений ушла политика, а вместе с ней и сами политики. Главы территориальных отделов окружных администраций, назначенные вместо прежних избираемых глав поселений, были переведены в категорию муниципальных служащих со всеми вытекающими отсюда ограничениями для публичного выражения собственной позиции. Немногие депутаты из числа местных жителей, делегированные избирателями экс-поселений в представительные органы образованных городских и муниципальных округов, если и включаются в политические процессы, то лишь в пространстве административного центра. Централизация местной политики, сужение локального политического пространства до административного центра округа, фактическое исчезновение политических субъектов на его периферии – таков один из значимых результатов оптимизации системы местного самоуправления в Пермском крае.

Список литературы Политическая депопуляция муниципальной периферии: политические и электоральные последствия объединения муниципалитетов на примере Пермского края

- Благов Ю. В. Укрупнение муниципальных образований в новейшее время // Правоприменение. 2017. Т. 1, № 3. С. 117-124. DOI: 10.24147/2542-1514.2017.1(3).117-124 EDN: ZHGURJ

- Бурдье П. Социология политики / Пер. с фр. Е. Д. Вознесенской; сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993. 336 с. EDN: QYBTPF

- Витковская Т. Б., Рябова О. А. Лоббистский потенциал и социальный профиль локальных легислатур (на примере Пермского края) // Вестник Пермского университета. Политология. 2016. № 3. С. 175-184. EDN: WLZRQN

- Гельман В. Я., Рыженков С. И. Локальные режимы, городское управление и "вертикаль власти" в современной России // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. Т. 6, № 4. С. 130-151. EDN: NTWCIP

- Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: Изменение баланса интересов государственной власти и местного самоуправления / Под ред. Е. С. Шугриной. М.: Изд-во "Проспект", 2017. 484 с.