Политические партии в эпоху постмодерна

Автор: Алехин Эдуард Владимирович, Вальдман Яна Дмитриевна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается авторская концепция трансформаций, испытываемых традиционными политическими институтами, в первую очередь партиями, в новую эпоху, которую принято называть постмодерном. Данная концепция основана на предыдущих исследованиях, связанных с определением таких понятий, как «социальный субъект», «псевдосубъект» и «социальный субстрат». Анализ изменений политических институтов подразумевает применение междисциплинарного подхода, выражающегося в рассмотрении партии как своеобразной социальной системы, обладающей как микро-, так и макросоциальной структурой. Подробно исследуются эти элементы партии, их эволюция во время смены эпох, делаются выводы о сущности трансформаций по типу социальных мутаций, произошедших с партийными организациями во время торжества постмодерна сначала на Западе, а потом и по всему глобализированному миру. Рассмотрена ситуация с партийным строительством в современной России, выявлены его особенности с точки зрения постмодернистских концептов политических симулякров. Проведен анализ актуального конфликта в ядре западного мира - США, связанного с потерей двухпартийного консенсуса по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики ведущей мировой державы. Представлена его интерпретация в соответствии с авторской концепцией трансформации партий как систем в условиях обрушения классических институтов политической системы эпохи модерна.

Партия как социальная система, микросоциальная структура партии, макросоциальная структура партии, социальный мутагенез, симулякр, модерн, постмодерн

Короткий адрес: https://sciup.org/149132567

IDR: 149132567 | УДК: 329.8 | DOI: 10.24158/pep.2020.2.1

Текст научной статьи Политические партии в эпоху постмодерна

Современность – это эпоха постмодерна. Ее зарождение приходится на 1960–70 гг. Константы постмодернизма вытекают из идейного кризиса предшествующей эпохи – модерна. Постмодерн интересует нас как социологическая парадигма, определяющая характер и направленность политических процессов, как и модерн. Если парадигма модерна была основана на абсолютной уверенности в существовании субъекта и объекта, даже если она по-разному распределяла первичность между ними, постмодерн проблематизирует субъект-объектные отношения в обществе в принципе, заявляя, что все относительно и равнозначно.

Говоря об относительности ценностей, постмодерн принялся разрушать константы модерна, например суверенное национальное государство как фундаментальную первоклеточку международного права и порядка, пытаясь поставить на это место такие первичные элементы новой мировой политической архитектуры, как транснациональные структуры экономического, политического и другого характера, общественные объединения и организации, любые территориальные общности и институты, наконец, суверенных, атомизированных индивидов с системой личных моральных ценностей.

В результате такой подмены в эпоху постмодерна политические процессы как спланированные действия субъектов, носящие целевой характер, основанный на безусловных общественных ценностях, все более и более трансформируются в политические события как набор хаотических действий разного рода симулякров, имеющих по преимуществу игровую природу, отвергших безусловные моральные императивы во имя всепоглощающей равнозначности индивидов как части социального субстрата. Под последним мы понимаем неорганизованную, плохо структурированную социальную общность, находящуюся в специфическом состоянии социальной атомизации. В подобной общности нарушены социальные связи между ее членами, которые не осознают никаких общегрупповых интересов, не способны ни к каким скоординированным, спланированным коллективным действиям, находятся в специфическом состоянии психологической растерянности, социальной апатии, неверия в собственные силы и силы социума, демобилизации. Как мы отмечали в предыдущем исследовании, потребительские инстинкты и настроения у членов этой общности оказываются абсолютно доминирующими социально-психологическими мотивами повседневной жизнедеятельности, они не могут оказывать сколь-нибудь значимого влияния на социально-политические процессы, зато выступают в качестве удобного объекта информационно-психологического манипулирования [1, с. 18].

В эпоху постмодерна на место социального субъекта - хорошо организованной, сплоченной, мобилизованной в социально-психологическом и идейно-политическом смысле социальной общности, обладающей повышенной по сравнению с другими группами способностью к самоорганизации, самоуправлению, самоконтролю, осуществлению постоянной высокоинтенсивной социально-политической деятельности, этой первоклеточки общественно-политического пространства модерна - приходит социальный субстрат [2, с. 17].

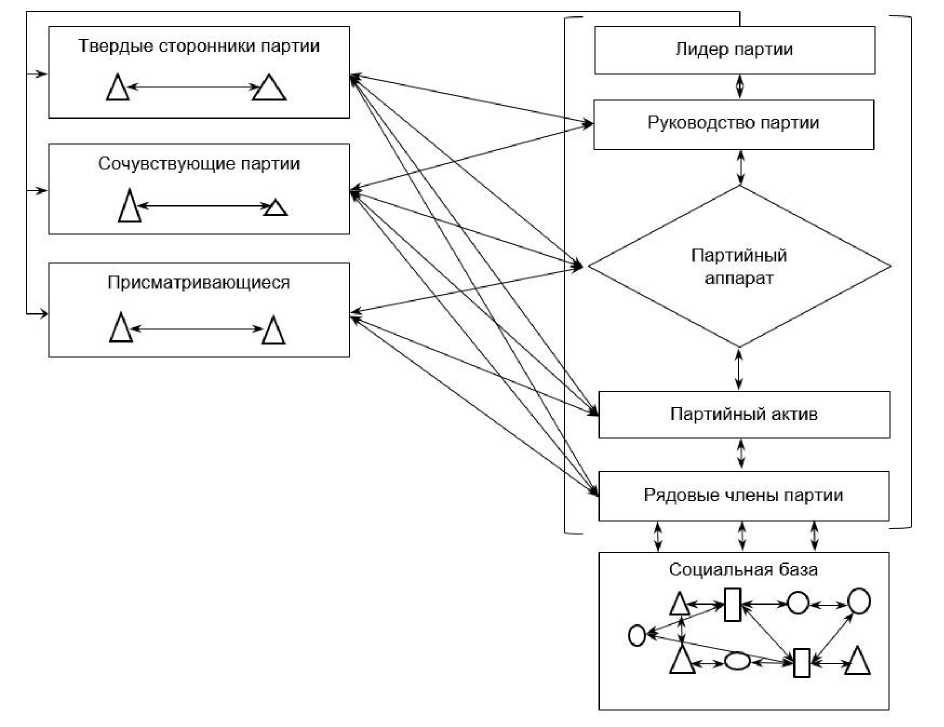

Место политических партий как выразителей интересов четко оформленных и самоидентифицированных социальных групп и классов занимают псевдопартии как продукты социального мутагенеза и оформления имитации. Партия как классический политический институт эпохи модерна характеризовался наличием, во-первых, микросоциальной структуры, во-вторых, макросоциаль-ной структуры, в-третьих, наконец, социальной базы (рисунок 1) с качественными характеристиками класса «для себя». Именно эти элементы партии как своеобразной социальной системы выступали необходимыми условиями для приобретения ею качественных составляющих социального субъекта, что сразу превращало партию, наряду с суверенным государством, в основной и чрезвычайно значимый элемент политической системы классического буржуазного общества.

Под микросоциальной структурой партии мы понимаем ее традиционную организационную структуру с лидером, руководством, партийным аппаратом, партийным активом, рядовыми членами. Макросоциальная структура партии включает следующие компоненты: во-первых, общественные организации твердых сторонников партии, находящихся под постоянным информационно- политическим воздействием элементов микросоциальной структуры партии в целях придания этим организациям большей сплоченности, идейности, политической вовлеченности, которые, в свою очередь, также оказывают общественно-политическое и информационное влияние на все составляющие микросоциальной структуры партии и не дают ей превратиться в закрытую систему, малочувствительную по отношению к институтам гражданского общества; во-вторых, общественные организации сочувствующих партии лиц, не готовых активно участвовать в общественно-политической жизни на постоянной основе, с которыми элементы микросоциальной структуры выстраивают аналогичные прямые и обратные связи, что и с организациями своих твердых сторонников с аналогичными целями; в-третьих, общественные организации присматривающихся, информационно-политическая работа с которыми должна быть особенно интенсивной, поскольку ключевой задачей элементов микросоциальной структуры партии в этом случае выступает превращение присматривающихся в сочувствующих, а потом и в сторонников; в-четвертых, социальная база как главный общественный актив и опора партии, а также кадровый резервуар с одной стороны и главный ««заказчик» всех ее политических действий на общественной сцене с другой.

В идеале каждый элемент макро- и микроструктуры должен обладать качественными характеристиками социального субъекта, потому что только в этом случае партия в состоянии вести борьбу за власть в самых неблагоприятных общественно-политических условиях авторитарного режима. Социальная база - это основополагающий компонент макросоциальной структуры партии, именно от нее зависит эффективность деятельности на политической арене. Социальная база как таковая может быть двух типов: класс «в себе» и класс «для себя». Впервые эти понятия нашли отражение в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Класс «в себе» - это такая социальная общность людей, которая формально имеет общий социальный статус, роль, одинаковые социальные интересы. Положение данной группы в обществе едино, но люди, входящие в класс, не осознают принадлежность к нему, в чем состоит их коренной интерес, а также не противопоставляют себя иным классам. «Экономические условия превратили сначала массу народонаселения в рабочих. Господство капитала создало для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Таким образом, эта масса является уже классом по отношению к капиталу, но еще не для себя самой. В борьбе... эта масса сплачивается, она конституируется как класс для себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами» [3, с. 183].

Примечание : кружками обозначен социальный субстрат; треугольниками, прямоугольниками - псевдосубъекты; ромбом - субъект; стрелками - прямые и обратные связи между макро- и микросоциальной структурами

Рисунок 1 – Партия как социальная система

Класс «для себя» - это социальная общность людей, имеющих один социальный статус, образ жизни. Люди, принадлежащие к данному классу, четко осознают общие интересы, идентифицируют себя с этой общностью, способны проявлять солидарность, самоорганизовываться, готовы к совместной коллективной деятельности для защиты своих прав и интересов.

Эпоха постмодерна - эпоха превращенных форм, т. е. форм, уничтожающих свое прежнее содержание. Эти формы являются своеобразными результатами процесса социального мутагенеза, традиционные институты модерна мутируют, и партии не исключение, мутация приводит к формированию, по сути, новых социальных общностей и институтов, лишь внешне похожих на старые, но уже с другим содержанием, которое определяет совершенно иные цели и задачи этих структур, не имеющих ничего общего с традиционными. Именно поэтому они начинают лишь имитировать свою привычную традиционную деятельность на основе резко возросших возможностей манипуляции общественным сознанием и мнением в цифровую эпоху. Таков процесс формирования симулякров постмодерна. Последний диссоциирует классы эпохи модерна («для себя» и «в себе») до социального субстрата, т. е. уничтожает важнейший элемент макросоци-альной структуры партии - социальную базу, на место которой приходит партийный электорат как наглядное воплощение социального субстрата. Его качественные характеристики - результат социальной атомизации и люмпенизации, слома вертикальной ценностной системы эпохи модерна, являвшейся регулятором общественного и бытового поведения людей наравне с нормами формального права, выраженного в писаных законах, принятых органами государственной власти. Постмодерн совмещает противоположности и перестает вносить в мир жесткое системообразующее начало, тем самым лишая государственные и другие политические институты возможностей управления массами людей через систему социально-культурных норм, предписывавших образцы общественного поведения в предыдущую эпоху едва ли не более жестко и эффективно, чем нормы права, и превращает информационно-психологическое воздействие на атомизиро-ванных индивидов в главный ресурс политики [4, с. 231].

Итогом является превращение классических партий эпохи модерна в постмодернистские симулякры, или псевдопартии, лишенные важнейших элементов макросоциальной структуры, утратившие качественные характеристики социальных субъектов и занимающиеся все в большей степени информационно-политической деятельностью по законам «общества спектакля», когда реального представительства интересов тех или иных социальных общностей быть уже не может в силу тотальной «субстратизации» населения, как и реальной борьбы за власть в модернистском смысле. Возможны только информационно эффектные, зрелищные схватки политических симулякров в рамках игровых стратегий глобализирующихся элит, представляющих собой социальный псевдосубъект [5, с. 17].

Процесс социальной мутации политических институтов затрагивает весь мир. В одних странах это более ярко выражено, в других – менее. В России партийное строительство конца 80-х – 90-х гг. XX в. изначально несло на себе все обозначенные родовые признаки постмодерна. Постсоветская реальность не способствовала формированию классических буржуазных политических институтов просто потому, что сформировалась в эпоху победившего постмодерна на Западе, чья общественная реальность была взята за образец радикальных трансформаций еще в рамках существовавшего СССР. Характер трансформаций, их направленность на включение государства в западное социально-политическое и экономическое пространство на основе тотального отказа от всей прежней ценностной системы и ее радикальный слом, приведший к серьезному общественному шоку и растерянности, породили мощную социальную апатию широких слоев населения как психологическую реакцию на происходящее и привели к быстрому созданию социального субстрата на месте позднесоветских классовых и социальных общностей, что не могло не сказаться на характере возникавших партийных структур вне зависимости от их формально провозглашенных политических ориентаций и идеологической направленности. Все они сразу отличались отсутствием макросоциальной структуры и качественных признаков социальных субъектов со всеми вытекающими для их политических перспектив последствиями. В российских условиях на первое место в возможностях партий неизбежно вышел административный ресурс, именно бюрократия, сохранившая наибольшую организованность, сплоченность, осознание общности интересов и целей, пусть и деидеологизированная, т. е. лишенная качественных характеристик социального субъекта, но все же представляющая собой социальный псевдосубъект, оказалась монопольным распорядителем судеб псевдопартийных формирующихся структур. Те партийные организации, которые заручались ее поддержкой, становились самыми влиятельными и побеждали на выборах, те же, кто пытались ориентироваться на общество и самоорганизацию общественных групп, – проигрывали, первопричина этого заключалась в слабости социума, выраженной в понятии «социальный субстрат». В итоге в России появилась своеобразная постмодернистская полуторапартийная система в XXI в.

Только в этом состоит особенность нашего государства в условиях глобального наступления постмодерна, в остальном в большинстве стран партии носят имитационный характер, превращаются в машину для голосования, чтобы оказывать манипулятивное воздействие на электорат и получать его поддержку, потому что власть все еще легитимируется через процедуру всеобщих выборов эпохи модерна, или являются инструментами лоббизма финансово-экономических групп, которые все чаще имеют транснациональный характер, а не национальный. Партийные организации эпохи постмодерна как лоббистские структуры все больше продвигают интересы не столько конкретных общественных слоев нации, сколько транснациональных групп. Последние, в свою очередь, конфликтуют с национальным буржуазным государством и рассматривают его как ограничитель финансово-хозяйственной деятельности, который нужно ослабить так, чтобы бюрократические национальные институты служили им.

Как результат – внутриэлитный конфликт на Западе между теми, кто стремится сохранить основные концепты модерна, т. е. консервативным крылом Республиканской партии, чьим лидером является Д. Трамп как выразитель интересов национального бизнеса, и теми, кто хочет окончательной и глобальной победы постмодерна. Их олицетворением выступает Демократическая партия, сторонники которой служат яркими представителями глобализма, прежде всего финансового, и явными приверженцами постмодернистского дискурса как в политике, так и в экономике, государственном строительстве, культуре, искусстве.

Многие десятилетия фундаментом партийной структуры США являлся двухпартийный консенсус по вопросам государственного устройства, внешней политики, основам экономической системы, базовым моральным ценностям. Это был консенсус модерна со всеми присущими данной эпохе общественными константами, теперь он разрушен, поскольку США – страна победившего постмодерна. Там, как и во всем мире, произошел процесс низведения классов до социального субстрата, остались только реликтовые модернистские группы буржуазии, национального промышленного капитала, которые выдвинули и поддерживают Д. Трампа. Он интуитивно склоняется к сочетанию классического политического реализма с фокусированием на национальных интересах, пренебрежением к проблемам ценностей, международного порядка (как совокупности правил и норм поведения) и неореализма, чутко улавливающего динамику расстановки сил в мире [6].

Для действующего президента США и целиком разделяющей его взгляды части Республиканской партии неприемлемы ослабление национального государства, деиндустриализация, такая свобода торговли, при которой Америка начинает проигрывать. Напротив, для представителей Демократической партии, а также для традиционных партий ЕС это единственно желаемое состояние. Следовательно, здесь налицо противостояние классического национально ориентированного промышленного и торгового капитала эпохи модерна и финансового транснационального капитала эпохи постмодерна. Однако оно протекает в формах новой эпохи, по законам «общества спектакля», когда обмен яркими высказываниями в «Твиттере» заменяет и подменяет планомерную политическую работу с классово оформленными социальными общностями. Старые американские партии так же мутировали и превратились в постмодернистские симулякры, как и российские, их значение в политике снижается, они все сильнее внутренне раскалываются на неформальные группировки, подчас расходящиеся во взглядах друг с другом по существенным вопросам общественной повестки. Организационно данный раскол не оформляется, что создает видимость прежнего единства, маскирует истинное положение дел и является своеобразным фирменным стилем постмодерна. По мнению американских аналитиков, в Вашингтоне установилась токсичная и разделяющая атмосфера теневых сговоров, которая делает любую двухпартийную сделку трудной для достижения [7].

Это, безусловно, атмосфера постмодернистских элитных игр как концентрированного выражения политических процессов данной эпохи. Подобную картину сейчас можно наблюдать везде, глобализация затронула не только финансы и экономику, глобализация политики, унификация культуры, образа жизни являются общепризнанными фактами общественной жизни во всех регионах мира. Постмодерн наступает по всем фронтам, и политическая сфера служит едва ли не наиболее ярким его выражением, те трансформации, которым подверглись описанные партийные институты, несомненно, выступают определяющими для понимания сути происходящего в политических системах современных стран, их необходимо учитывать при анализе любых текущих политических процессов и событий для того, чтобы получать объективные и адекватные эпохе результаты и формировать эффективные рекомендации политическим акторам при разработке и принятии управленческих решений в сфере актуальной политики.

Ссылки:

-

1. Алехин Э.В., Атяшкин И.А. Государство как социальный институт: теоретические аспекты // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 1. С. 17–19.

-

2. Там же. С. 17.

-

3. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 50 т. Т. 4. М., 1955. 616 с.

-

4. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Философия : справочник студента. М., 2003. 670 с.

-

5. Алехин Э.В., Атяшкин И.А. Указ. соч. С. 17.

-

6. Суслов Д.В. Гудбай, прежняя Америка? // Россия в глобальной политике. 2016. Т. 14, № 5. С. 13–22.

-

7. Zelizer J.E., Keller M. Would It Take for Democrats and Republicans to Work Together? [Электронный ресурс] // The

Atlantic. 2017. Aug. 27. URL: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/republicans-democrats-bipartisanship-trump/538029 (дата обращения: 14.02.2020).

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Герасимова Валентина Евгеньевна

Список литературы Политические партии в эпоху постмодерна

- Алехин Э.В., Атяшкин И.А. Государство как социальный институт: теоретические аспекты // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 1. С. 17-19. DOI: 10.24158/spp.2017.1.3

- Алехин Э.В., Атяшкин И.А. Государство как социальный институт: теоретические аспекты // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 1. С. 17. DOI: 10.24158/spp.2017.1.3

- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 50 т. Т. 4. М., 1955. 616 с

- Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Философия: справочник студента. М., 2003. 670 с

- Алехин Э.В., Атяшкин И.А. Государство как социальный институт: теоретические аспекты // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 1. С. 17. DOI: 10.24158/spp.2017.1.3

- Суслов Д.В. Гудбай, прежняя Америка? // Россия в глобальной политике. 2016. Т. 14, № 5. С. 13-22

- Zelizer J.E., Keller M. What Would It Take for Democrats and Republicans to Work Together? [Электронный ресурс] // The Atlantic. 2017. Aug. 27. URL: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/republicans-democrats-bipartisanship-trump/538029 (дата обращения: 14.02.2020)