Политические сети: специфика современной архитектоники

Автор: Косов Геннадий Владимирович, Потапов Вячеслав Алексеевич, Ширяев Владимир Анатольевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Коммуникации и общество

Статья в выпуске: 10, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается сущность феномена политических сетей, дается авторская трактовка данного явления, предлагается оригинальная трактовка их специфики и архитектоники.

Политические сети, политическая теория, политический процесс, принятие политических решений

Короткий адрес: https://sciup.org/170166655

IDR: 170166655

Текст научной статьи Политические сети: специфика современной архитектоники

КОСОВ Геннадий

И сследование всех форм современного международного взаимодействия, будь то дипломатия, вооруженные конфликты или его экономическое измерение, характеризуется последовательным отказом от парадигмы линейного развития, линейных причинно-следственных связей. Совокупность реалий социальнополитической жизни XIX–XX вв. и достижений социальногуманитарного знания этого периода позволили сформировать понимание невозможности развития и даже функционирования общества и государства лишь в формате иерархического взаимодействия и моноцентричности. Характерно, что данный постулат оказывался все более справедливым не только для внутригосударственного контроля общества, но и для коренным образом преображавшейся системы международных отношений. Мировой политический процесс вбирал в себя те тенденции, которые сейчас представляются его неотделимыми составляющими: глобализацию, множественность акторов, полицентричность, интенсификацию горизонтального транснационального взаимодействия гражданских институтов и т.д. Вместе с тем, несмотря на очевидно изменившуюся социальнополитическую реальность, ее теоретическое осмысление запаздывает. Так, вплоть до начала нового тысячелетия политологическая мысль только фрагментарно осмысляла несостоятельность иерархических и линейных моделей в объяснении множества локальных, региональных и даже глобальных фактов и процессов, происходивших в мире. Хотя еще в 1969 г. Д. Розенау призывал к созданию теории связей, которая специализировалась бы на изучении национальных и международных каналов влияния. Отсутствие такой теории приводит, по мнению автора, к коммуникационному разрыву между национальными политиками и специалистами по международным отношениям1. Двадцать пять лет спустя другой ученый – Р. Уолкер, изучающий международные отношения, говорил о признании существования «политики связей» и «политики движения», позволяющих отследить изменяющийся во времени контекст политических дей-ствий2. Отметим, что единый подход, названный позднее сетевым, т.к. в его основе лежит понятие «политическая сеть», в той или иной степени учитывавший вышеупомянутые особенности среды, начал складываться только в 1980-х–1990-х гг. XX в.

В отличие от сетевого подхода как теории, его объект – полити- ческие сети – представляется новым разве что в их современной форме, тогда как сообщества, построенные на основе главенствования горизонтального взаимодействия и множественности контактов, существовали задолго до самых ранних попыток их научного обоснования. Так, к сообществам, в большей или меньшей степени характеризовавшимся признаками сети, можно отнести, например, пиратские сообщества (преимущественно XIV–XVIII вв.), Ганзейский союз, европейские купеческие гильдии, Британскую Ост-Индскую компанию, существовавшие во множестве религиозные организации, религиозно-мистические ордена и группы и многое другое.

Что же касается формирования теории политических сетей, то первые упоминания о предпосылках их формирования можно увидеть в работе Э. Гриффита «Тупик демократии: исследование современного правительства в действии», изданной в 30-х гг. XX в., в которой акцент делается на анализе неформальных связей, возникающих в ходе процесса принятия политических решений, что и придает им характер сетевого взаимодействия1. Позднее, уже в 50-х гг., Дж. Фримэн в монографии The Political Process проводит исследование политических субсистем сетевого характера, где демонстрирует взаимодействие бюрократического аппарата, конгрессменов и групп заинтересованных акторов2.

Норвежский политолог С. Роккан неоднократно использовал термин «сети» и придавал их существованию в политической системе достаточно большое значение. Выступая с позиций неоинституционализма, он считал сетевые структуры, объединяющие частных и государственных акторов, важными дополнительными или параллельными каналами, обеспечивающими учет многочисленных интересов в процессе принятия политических решений3.

Возникновение и развитие сетевого подхода в политологической теории, а также концепт политических сетей, по мнению А.В. Курочкина, следует рассматривать с точки зрения гносеологического и онтологического подходов. В рамках первого причиной появления сетевого подхода является развитие методологического аппарата общественных наук, тогда как второй объясняет появление этой теории фактическим возникновением и распространением таких форм политической координации и управления4.

Подобная дифференциация отразилась и в формировании двух теоретических школ – англосаксонской и немецкой, по-своему трактующих сетевой подход. При этом особенностью англосаксонской школы является гносеологическое понимание политических сетей как своего рода абстракции, созданной для проведения различий между вариациями в неформальных политических процессах посредничества между группами интересов.

В свою очередь, представители немецкой школы понимают политические сети онтологически, как реально существующую форму политического управления и коммуникации между взаимодействующими субъектами, сложившуюся в результате трансформационных процессов, происходивших на уровне глобальной политической арены и сформировавших у политических элит понимание невозможности концентрации власти в едином центре, а также необходимости изменения самого подхода к реализации политики.

Сегодня теория политических сетей поддерживается и развивается рядом зарубежных и отечественных ученых. Во многом дефиниции самой политической сети в их работах можно назвать схожими. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что расхождения в определении категории «политическая сеть» отсутствуют. Так, с целью формирования более или менее полной картины, представляющей подходы к определению политических сетей, рассмотрим наиболее известные их определения.

Своего рода отправной точкой, даю щей общее понимание сути сетей (в т.ч.

и политических), является определение М. Кастельса, рассматривающего их как комплекс взаимосвязанных узлов, кон -кретное содержание каждого из кото -рых зависит от характера той конкрет-ной сетевой структуры, о которой идет речь1.

Р Родес, в свою очередь, считает, что формирование политических сетей привя-зано к различным секторам политики го сударства и представляет собой комплекс структурных взаимоотношений между политическими институтами государства и общества2.

Представительница немецкой школы Т. Берцель, проанализировав также и англосаксонские подходы к пониманию политических сетей, определяет их как набор относительно стабильных взаимо отношений, по природе неиерархических и взаимозависимых, связывающих мно гообразие акторов, которые разделяют общие интересы относительно политики и обмениваются ресурсами для того, чтобы продвинуть эти интересы, признавая, что кооперация является наилучшим спосо бом достижения общих целей3.

Э. Хейвуд также указывает на общие интересы участников сети и определяет политические сети как «более или менее целостные образования, связывающие между собой политических акторов, кото рые придерживаются сходных политиче ских позиций и убеждений»4.

Британский политолог Дж. Петерсон представляет политические сети как кла стеры акторов, каждый из которых имеет прямой интерес или обременен вкладом в какой либо из секторов политики, обла дающих возможностью помочь в опреде лении успехов или провалов политики5.

Симптоматично, что в рамках россий- ской политологии глубоких исследований политических сетей, которые бы концеп туально отличались от представленных подходов, нет. Так, Л.В. Сморгунов спра-ведливо отмечает, что по вопросу опре деления понятия «политическая сеть» между исследователями нет особых спо ров. В целом ясно, что это понятие может быть сформировано путем определения участников, составляющих сеть, и харак тера отношений между ними. При этом автор выделяет пять фундаментальных характеристик, определяющих политиче скую сеть: 1) политическая сеть характе-ризуется связью государства и общества в управлении публичными делами, 2) она складывается для выработки соглашений в процессе обмена имеющимися у ее акто -ров ресурсами, 3) в ней наличествует ко -оперативный интерес, 4) ее участники не выстраиваются в некоторую иерар хию, где какая либо организация имеет преимущество с точки зрения ее власт ной позиции, 5) сеть представляет собой договорную структуру, состоящую из набора контрактов, возникающих на основе согласованных формальных и неформальных правил коммуникации6.

О.В. Рябцев развивает накопленный в области сетевого подхода теоретиче ский опыт и дополняет его положением о мобильности сетевых структур и высокой динамике горизонтальных связей в сете вых сообществах. По его мнению, сеть -это децентрализованная структура, в рам ках которой объединяется некая совокуп -ность акторов разного уровня (субъекты, элементы сети), позиционирующих свою деятельность в социально политическом пространстве и базирующихся на поддер жании координационных взаимоотно шений между собой. Сети представляют собой не статические, а сверхмобильные, многовекторные и многоуровневые обра зования, которые, в отличие от иерархи ческих структур, характеризуются высо кой динамикой социальных взаимодей ствий. При этом, по его мнению, если иерархические организации создаются целенаправленно «сверху», развиваясь по вертикали, то сетевые организации, наоборот, являются продуктом взаимо действия в групповом масштабе. Они, со -ответственно, возникают «снизу», разви- ваются по горизонтали и, не имея жест -кой структуры и единого центра управ -ления, представляют собой расширенные сетевые сообщества1. Особую ценность в определении О.В. Рябцева, по нашему мнению, представляет наличие попыток охарактеризовать сети со структурной точки зрения, определить особенности их конструкции.

С целью детализации знаний о полити -ческих сетях ряд специалистов в области сетевого подхода и сетевого анализа пред лагают также свои типологии политиче ских сетей. Наиболее часто использующа-яся исследователями данного феномена как за рубежом, так и в России типология была в свое время предложена Р. Родесом. Он разделяет сети по 3 критериям: по сте -пени внутренней интеграции, распределе нию ресурсов и числу участников:

-

1) политические сообщества — сети, характеризующиеся высокой стабильно стью взаимоотношений и ограниченным членством, примером могут послужить:

-

— территориальные сообщества;

-

— профессиональные сети, характери-зующиеся преобладанием одного класса участников производства политических решений — профессиональных групп;

-

— межуправленческие сети, отличающи-еся топократическим членством, явным исключением иных публичных союзов, широким охватом интересов;

-

2) сети производителей, демонстрирую -щие значительную роль экономических интересов в политике, подвижное член ство, зависимость центра от промышлен ных организаций;

-

3) проблемные сети, характеризующи еся большим числом участников с огра ниченной степенью взаимозависимости. Стабильность и постоянство находятся здесь в большом почете, а структура имеет склонность к атомистичности2.

Т Берцель предлагает разделять сети по количественному, качественному (пока-затель эффективности) и суггестивному

(показатель уровня влияния) показате лям3.

Очевидно, что данные типологии и под ходы ориентированы, прежде всего, на учет внутренних особенностей функцио нирования тех или иных политических сетей, их состава и направленности дея тельности. Общей чертой всех определе -ний является использование категорий интереса и взаимозависимости между частями сети. Однако представляется, что при выработке подходов к изучению поли тических сетей следует в первую очередь обратить внимание на их архитектурные/ конструктивные особенности, способы конструирования и межсубъектного взаи-модействия в сравнении с традиционными иерархическими сообществами.

Так, общими признаками, отличаю щими политические сети от любых тради ционных сообществ с выраженной иерар хией, являются:

-

а) возможность эффективно влиять на властные отношения в государстве и обществе за счет интеграции агентов сети в политическую элиту и большей эффек тивности сетевой организации управления и транссетевого взаимодействия в срав-нении с классическими иерархическими моделями;

-

б) высокая интенсивность связей по направлению периферия — периферия, позволяющих повысить эффективность достижения общих интересов сети и про цесса принятия решения. При этом сле-дует отметить, что в некоторых случаях определенные элементы иерархии в поли тических сетях сохраняются и, выстраивая общую вертикаль управления и взаимо действия между уровнями сети, форми руют объемное (из нескольких уровней и/или с различной степенью близости к центру) сетевое пространство, участники которого взаимодействуют между собой вне отношений субординации.

На основании изложенного выше пред ставляется возможным выделить сле дующие типы архитектуры политических сетей.

-

I. Клетчатые/прямые политические сети (см. рис. 1).

В сетях с данной архитектурой не сохра няются элементы иерархичности, не фор мируются центр и уровни, а агенты или

ячейки сети, как правило, равноудалены друг от друга. Примерами сообществ, организующихся в соответствии с дан -ным принципом, могут служить, напри -мер, бизнес сообщества, в которых связи возникают между субъектами бизнеса в конкретной сфере; организации традици-онного ислама, имеющие лишь террито-риальную привязку и не входящие в ту или иную вертикаль управления. Кроме того, прямые/клетчатые политические сети в большинстве случаев имеют четкие гра ницы, т.к. по причине отсутствия центра отсутствует и центростремительная инте грация элементов в сеть, ослабевающая от центра к периферии и обусловливающая снижение частоты сетевых ячеек и интен сивность их взаимодействия по мере отда-ления от центра.

На наш взгляд, большинство существующих в настоящее время политических сетей, напротив, обладают центром, что существенно отличает их от сетей I типа. Такие сети мы именуем центрическими и подразделяем их на два подтипа.

-

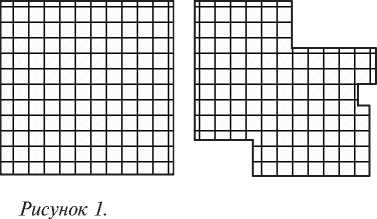

II. 1-й тип — плоские центрические

политические сети (см. рис. 2a — модель идеального типа, 2b — реальная модель).

Сети данного типа, во - первых, обла-дают центром, который может создавать связи с периферическими агентами или ячейками. Границы могут быть выражены нечетко, т.к. в некоторых зонах центро стремительная интеграция ослабевает, ввиду чего новые периферические ячейки могут либо слабо коммуницировать, либо не формироваться вовсе. В отличие от прямых политических сетей, в центриче ских образованиях связи типа периферия — периферия соседствуют с «магистраль-ными» сцеплениями типа центр — пери -ферия, сохраняющими функцию иерархи зации.

Сети данного типа формируются, например, при взаимодействии властных структур, транснациональных корпора ций, религиозных организаций христиан ского или нетрадиционного толка.

Однако плоские центрические сети имеют тенденцию к активному росту и включению новых элементов. При разрас-тании такая система начинает создавать страты, каждая из которых структурно идентична плоской центрической поли тической сети. Между данными стратами и их центрами возникают связи иерархи ческого типа, которые объединяют пер вичный, т.е. главный, центр сообщества (Ц) с вторичными/уровневыми центрами (УЦ), находящимися на каждой из сфор-мировавшихся страт.

В результате данной эволюционной

Рисунок 2а.

Рисунок 2б.

Рисунок 3

трансформации формируются сети нового типа.

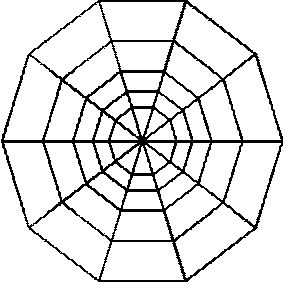

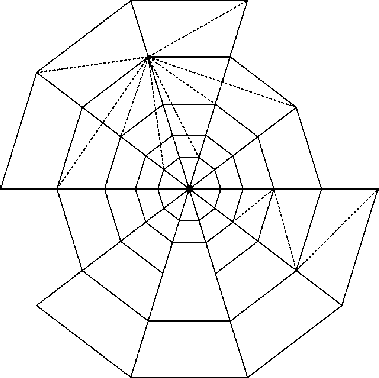

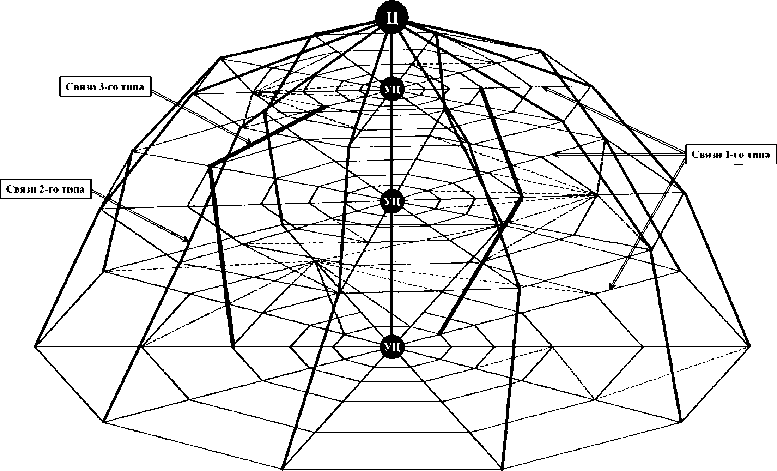

2 - й тип — объемные центрические поли -тические сети (см. рис. 3).

Для объемных центрических политиче -ских сетей характерно появление 3 раз -личных типов связей. Связи 1-го типа представляют собой элементы страт, входящих в объемную сеть, и идентичны таковым в плоской центрической поли тической сети. Связи 2 го типа являются линиями взаимодействия главного цен тра с уровневыми центрами и перифе рическими элементами сети. При этом данные связи представляются опорными для самой объемной сети. Связи же 3-го типа объединяют узлы на разных стра тах системы по направлению периферия — периферия, минуя субординационный порядок.

Сетевая модель политической организа ции может быть названа более прогрессив ной по ряду объективных причин. В пер -вую очередь, политическая сеть, вместо попыток упростить процесс управления и взаимодействия путем минимизации числа участников посредством субордина ции, стремится, учитывая роль множества действующих лиц и объединений, пред ложить схемы их эффективного поли центричного взаимодействия, тем самым усиливая конкурентные преимущества в глобальной политической игре. Эта осо-бенность позволяет политическим сетям плавно и в то же время четко вписываться в сложности текущего процесса принятия политических решений и формирования политики.

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 13-33-01005 «Нетрадиционные религиозные объединения как сетевой субъект в системе угроз на Северном Кавказе».