Поливариантность габитуса виргинильных и молодых генеративных особей Quercus robur L. (Fagaceae) в фитоценозах бассейна Верхней и Средней Оки

Автор: Стаменов М.Н.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Рубрика: Оригинальная статья

Статья в выпуске: 1 т.14, 2020 года.

Бесплатный доступ

С позиций модульной организации растений исследована изменчивость архитектуры кроны у виргинильных и молодых генеративных особей Quercus robur L., произрастающих во вторичных фитоценозах бассейна Верхней и Средней Оки. По уровню освещенности исследованные фитоценозы подразделяются на три группы (в % от полной освещенности): мезофитные луга (100%), березняки разнотравные и сосняки с небольшими окнами (35-55%), сомкнутые сосняки (15-30%). Всего исследовано 210 особей. У каждой особи рассмотрены конфигурация, нарастание и ветвление осей основных структурных единиц кроны. Выборочно измерены значения количественных признаков побеговых систем. Выделено четыре архитектурных типа: «Луговой», «Опушечный», «Лесной 1», «Лесной 2». Особи лугового и опушечного типов произрастают в сообществах первой и второй групп освещенности соответственно. Особи лесных типов произрастают в сообществах третьей группы освещенности. В ряду от лугового типа к лесным типам происходит упрощение ветвления двухлетних побеговых систем с одновременным усложнением конфигурации и структуры ветвей от ствола и самого ствола. Таким образом, показано, что для Q. robur характерна значительная поливариантность побеговых систем, которая приводит к формированию качественно различающихся типов габитуса.

Биоморфология, архитектура кроны, архитектурная единица, архитектурный тип, побеговые системы, ветвь от ствола

Короткий адрес: https://sciup.org/148314663

IDR: 148314663 | УДК: 581.52 | DOI: 10.24411/2072-8816-2020-10066

Текст научной статьи Поливариантность габитуса виргинильных и молодых генеративных особей Quercus robur L. (Fagaceae) в фитоценозах бассейна Верхней и Средней Оки

Организм развивает специфическую жизненную форму при реализации наследственно закрепленной программы развития в определенных условиях среды. Одной из отличительных черт царства растений является огромное разнообразие жизненных форм. Описывать и классифицировать габитусы растений естествоиспытатели начали еще несколько столетий назад. Их наследие проанализировано в трудах современников (Серебряков, 1962; Корона, 2002). Данное направление получило новый импульс после разработки концепции унитарности и модулярности (Halle et al., 1978; Мар-фенин, 1999; Савиных, Мальцева, 2008). Растения, как модульные организмы, представляют собой системы иерархически соподчиненных структурно-функциональных единиц (Гатцук, 1974; Антонова, Азова, 1999). В рамках структурной ботаники и биоморфологии исследовано строение побеговых комплексов у множества видов (Савиных, Черемушкина, 2015). Однако полноту охвата таксонов нельзя признать удовлетворительной. В частности, слабо изучена изменчивость габитусов и побеговых систем разного уровня организации у многих древесных видов в условиях сезонного умеренного климата.

Выбор дуба черешчатого (Quercus robur L.) в качестве объекта исследования модульной природы растений обусловлен рядом причин. Во-первых, этот вид широко распространен в различных природных зонах Европы и занима- ет широкий спектр экологических условий (Новосельцев, Бугаев, 1985). Во-вторых, лесоводы, ботаники и селекционеры давно отметили его высокую морфологическую пластичность и способность образовывать различные формы кроны, листовых пластинок и т.п. (Царёв и др., 2003). Поливариантность особей по морфологическим признакам способствует увеличению выживаемости популяций (Жукова, Комаров, 1990). В-третьих, Q. robur является видом-эдификатором и в наибольшей степени, по сравнению с остальными лесообразова-телями, влияет на популяции других видов растений и животных лесных фитоценозов (Восточноевропейские…, 2004). В-четвертых, из-за высокого светолюбия данный вид не способен устойчиво возобновляться под пологом материнского древостоя (Рябцев и др., 2009), зато успешно внедряется во вторичные сообщества – хвойно-широколиственные леса и зарастающие луга (Смирнова, Бобровский, 2004; Евстигнеев, Воеводин, 2013), что определяет дальнейший ход сукцессий.

Основное, классическое описание онтоморфогенеза Q. robur с выделением двух форм роста создано И.Г. Серебряковым (1962). В более ранних работах рассматривались особенности побегообразования на уровне элементарного и годичного побегов (Астапова, 1954; Грудзинская, 1960). В более поздних – подробно описаны особенности организации недревесных жизненных форм вида в центральных и краевых зонах ареала на примере Среднего Поволжья и Заволжья (Белостоков, 1974; Иванова, Мазуренко, 2013). В последние годы получены данные по количественным и качественным характеристикам двулетних побеговых систем у Q. robur (Стаменов, 2016), а также по изменчивости формы кроны в фитоценозах северной границы ареала вида (Дятлов, 2006) и в лесостепи (Каплина, Селочник, 2009).

Несмотря на накопленные к настоящему времени знания по биоморфологии Q. robur , целый ряд аспектов структурной организации его побеговых систем, особенно на высших уровнях иерархии (многолетние побеговые системы, ветви от ствола, крона в целом), остается недостаточно изученным. Также не разработан вопрос о путях реализации видоспецифической программы побегообразования в различных экологических условиях. Таким образом, цель работы – описать поливариантность организации побеговых систем с выделением стабильных типов габитуса у Q. robur в условиях умеренно-континентального климата в фитоценозах бассейна Верхней и Средней Оки. В дальнейшем эти сведения могут быть использованы при моделировании начальных этапов онтогенеза Q. robur в разных экологических условиях, для создания атласа вариантов строения кроны Q. robur и для анализа видового состава древесного покрова по аэрофотоснимкам.

Материалы и методы

Исследования проводились в фитоценозах зоны широколиственных и хвойношироколиственных лесов в трех кластерах. Первый кластер расположен на Среднерусской возвышенности на юго-востоке Калужской области, в охранной зоне и на территории заповедника «Калужские Засеки». Второй кластер находится на террасах левого берега р. Ока в Серпуховском районе и городском округе Протвино Московской области. Третий кластер расположен на правом берегу Оки, на водораздельных поверхностях Среднерусской возвышенности в городском округе Пущино Московской области. Рассмотрены особи, произрастающие на мезофитных лугах (первый кластер); в березняках разнотравных на водораздельных поверхностях (первый и третий кластеры); в сосняках зеленомошных, вейниково-ландышевых, кустарничковых и сложных (второй кластер). Для характеристики светового режима сообществ измерялась освещенность в люксах в ясный солнечный день в июле с помощью люксметра Mastech MS6612 (Китай). Освещенность открытого пространства (луга) принималась за 100%. Освещенность березняков и наиболее светлых сосняков с небольшими окнами составила 35–55% от полной. Под полог большинства сосняков поступает 15–30% света.

Для морфологического разбора выбирались особи нормальной и пониженной жизненности виргинильного состояния второй подгруппы и недавно (2–3 года назад) перешедшие в молодое генеративное состояние. Онтогенетические состояния и жизненность определены по методике, принятой в популяционноонтогенетических исследованиях деревьев (Evstigneev, Korotkov, 2016). Брались особи в конце прегенеративного и начале генеративного периода онтогенеза по той причине, что в этот период развития дерево накапливает наибольшее разнообразие побеговых систем (Антонова, Фатьянова, 2016). В табл. 1 приведены некоторые характеристики исследованных особей.

Таблица 1. Возраст и морфометрические характеристики особей Quercus robur Table. Age and morphometric features of the Quercus robur individuals

|

Сообщества |

Параметры |

||||

|

n |

Возраст, лет |

Высота, м |

DBH, см |

R, м |

|

|

Луга |

60 |

15–25 |

4–8 |

5–14 |

2–3 |

|

Березняки разнотравные |

30 |

19–25 |

8–12 |

8–14 |

3–4 |

|

Сосняки зеленомошные, вейниково-ландышевые и кустарничковые |

60 |

25–40 |

5–8 |

8–17 |

2–3 |

|

Сосняки сложные |

60 |

30–60 |

8–19 |

13–21 |

3–5 |

Примечания . DBH – диаметр на уровне высоты груди, R – радиус проекции кроны Notes . DBH – diameter on the breast height, R – radius of crown projection

Для описания архитектуры особей применялся сравнительно-морфологический метод. Понятие «Архитектурная единица» (АЕ) как видоспецифическая организация побеговых систем растения (Barthélemy, Caraglio, 2007) отнесено к уровню целого дерева. Под архитектурным типом понимается совокупность вариантов габитуса, имеющих сходные черты организации основных структурных единиц кроны и, как правило, реализующихся в близких или одинаковых экологических условиях. В качестве главных структурных единиц кроны рассмотрены ствол и ветвь от ствола. Термин «Ветвь от ствола» трактуется по И.С. Антоновой и Е.В. Фатьяновой (2016) как система осей и побеговых комплексов на их основе, организованных непосредственно отходящей от ствола осью. Наиболее сильные ветви от ствола обозначены как скелетные по терминологии П.Г. Шитта (1952). Промежуточная структурная единица, образующаяся при развитии систем осей из почек возобновления главной оси ветви от ствола, обозначается как многолетняя побеговая система (МПС). Минимальными структурными единицами кроны при этом являются годичный побег в понимании И.А. Грудзинской (1960) и двухлетняя побего-вая система, или ДПС (Антонова, Фатьянова, 2016). ДПС представляет собой систему из материнского побега, которым является годичный побег, и боковых побегов, развившихся из его почек возобновления. Приведены используемые И.С. Антоновой и Е.В. Фатьяновой (2016) названия морфофункциональных типов ДПС с авторскими добавлениями (табл. 2).

Таблица 2. Характеристики морфофункциональных типов двухлетних побеговых систем у особей

Quercus robur

Table 2. Features of morphofunctional types of biennial shoot systems of the Quercus robur individuals

|

Тип ДПС |

Роль в кроне |

T |

D n+1 /D n , % |

|

Сверхростовые |

Захват пространства ярусами скелетных ветвей |

Большая |

70–100 |

|

Ростовые |

Захват пространства скелетными ветвями и прочими осями |

Большая |

70–100 |

|

Основные |

Сложение осей второго и третьего порядков, геометрический рисунок кроны, ассимиляция, |

Средняя |

30–50 |

|

Несущие (L n >>L n+1 ) |

Заполнение небольших секторов пространства, ассимиляция |

Короткая |

20–70 |

|

Заполняющие (L n ~L n+1 ) |

Заполнение небольших секторов пространства, ассимиляция |

Короткая |

20–70 |

Примечания . T – продолжительность жизни осей из почек материнского побега ДПС, D n+1 /D n – отношение диаметров наиболее развитых боковых побегов ДПС к диаметру материнского побега ДПС, L n >>L n+1 – длина материнского побега значительно превышает длину боковых побегов, L n ~L n+1 – длина материнского побега приблизительно равна длине боковых побегов. Остальные характеристики см. в описаниях архитектурных типов далее в тексте

Notes . T – lifespan of axes from maternal shoot buds, D n+1 /D n – the most vigorous lateral shoots of BSS diameter to the parental axis of BSS diameter ratio, L n >>L n+1 – the length of the parental axis exceeds significantly the length of lateral shoots, L n ~L n+1 – the length of the parental axis is roughly equal to the length of lateral shoots. Other features are given within the descriptions of the architectural types further in the text

В соответствии с представлениями Е.Л. Ну-химовского (1997) нарастание осей рассматривали как их удлинение, а ветвление – как увеличение числа функционально единых осей. У исследованных особей Q. robur выявлено мо-ноподиальное, гемисимподиальное и симподи-альное нарастание, а также акротонное, мезо-акротонное и мезотонное ветвление. Частными и при этом широко распространенными в кроне Q. robur проявлениями акротонного ветвления при акросимподиальном нарастании являются монохазии, ложные дихоподии, дихазии и плейохазии. В составе одной ветви от ствола могут присутствовать как симподии, так и моноподии. В связи с этим к упомянутым выше МПС относили такие системы побегов, которые развиваются из любых боковых почек при моноподиальном нарастании главной оси ветви и из тех почек, которые расположены ниже субапикальных почек, при ее акросимподиаль-ном нарастании. Для ствола и осей, организующих ветви от ствола и МПС, описывали нарастание, направление роста, набор и последо- вательность ДПС. У ствола и ветвей от ствола подсчитывали число порядков ветвления, которые отсчитывали от той моноподиальной оси ствола, которая образовалась до первого его перевершинивания. Отмечали факты реитерации – полного или частичного воспроизводства элементарной архитектуры (ортотропная ось с регулярным акротонным ветвлением) особи (Barthélemy, Caraglio, 2007; Костина и др., 2015) на всех упомянутых уровнях побеговых систем. Для ДПС учитывали боковую симметрию материнских побегов, число боковых побегов и углы их отхождения от материнского побега. При гипотонной, амфитонной и эпитонной боковой симметрии наиболее развитые боковые побеги расположены на нижней, боковой или верхней стороне материнского побега соответственно. Выборочно измеряли длины годичных побегов и подсчитывали числа их метамеров для оси каждого порядка в разных частях кроны. Зарисовывали и фотографировали кроны целиком, ветви от ствола и обособленные структуры в их составе.

Результаты

Уже беглый визуальный анализ особей Q. robur , достигающих генеративного периода онтогенеза, позволил выявить большое разнообразие форм кроны. Такое разнообразие особенно характерно для популяций Q. robur в сосновых лесах. В то же время набор габитусов четко подразделяется на несколько крупных архитектурных типов. Исследования показали, что архитектурные типы в фитоценозах бассейна Верхней и Средней Оки связаны главным образом с уровнем освещенности сообщества и соответствуют трем выявленным градациям освещенности (см. раздел «Материалы и методы»). Условно эти градации можно обозначить как биотопический ряд по усилению затенения: открытые пространства (луга) → парковые леса и опушки (березняки и светлые сосняки) → сомкнутые леса (большинство сосняков). Поэтому архитектурные типы названы по биото-пическому признаку: «Луговой», «Опушечный», а также два «Лесных» – 1 и 2. Разделение на два лесных типа уже не связано с уровнем освещенности, а обусловлено биоморфо-логическими причинами. Трансформация побеговых систем Q. robur при уменьшении освещенности сообщества хорошо согласуется с высоким светолюбием данного вида (Евстигнеев, 1988).

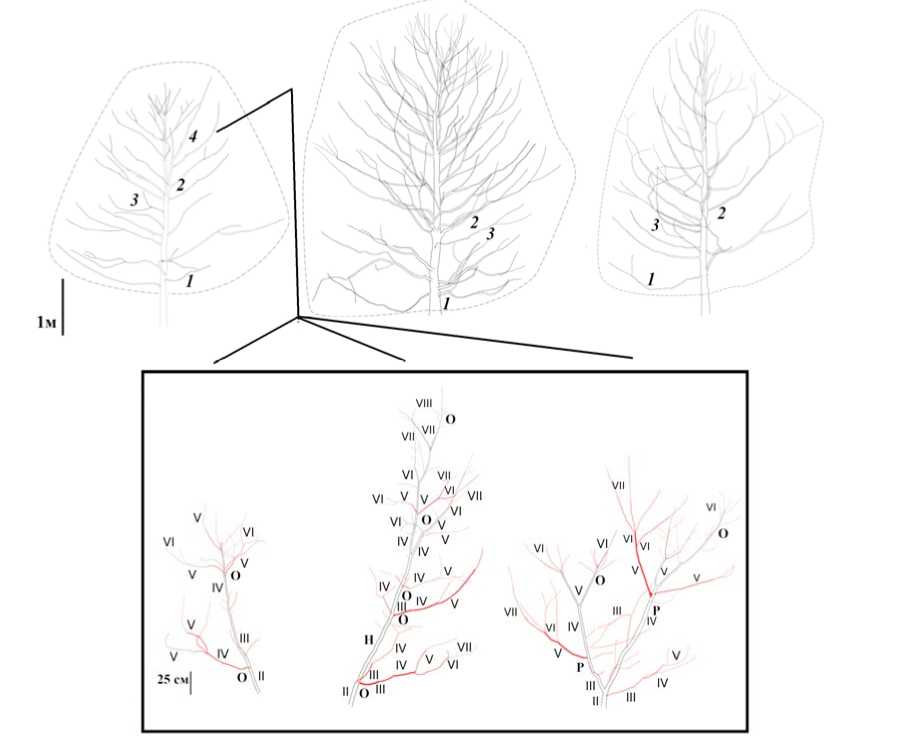

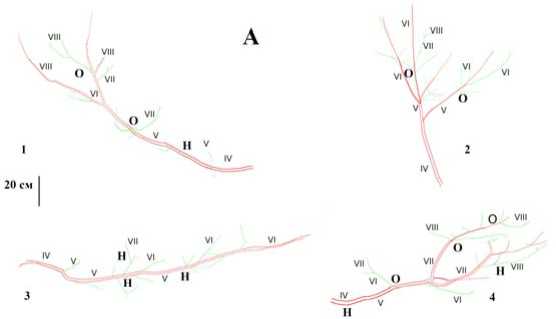

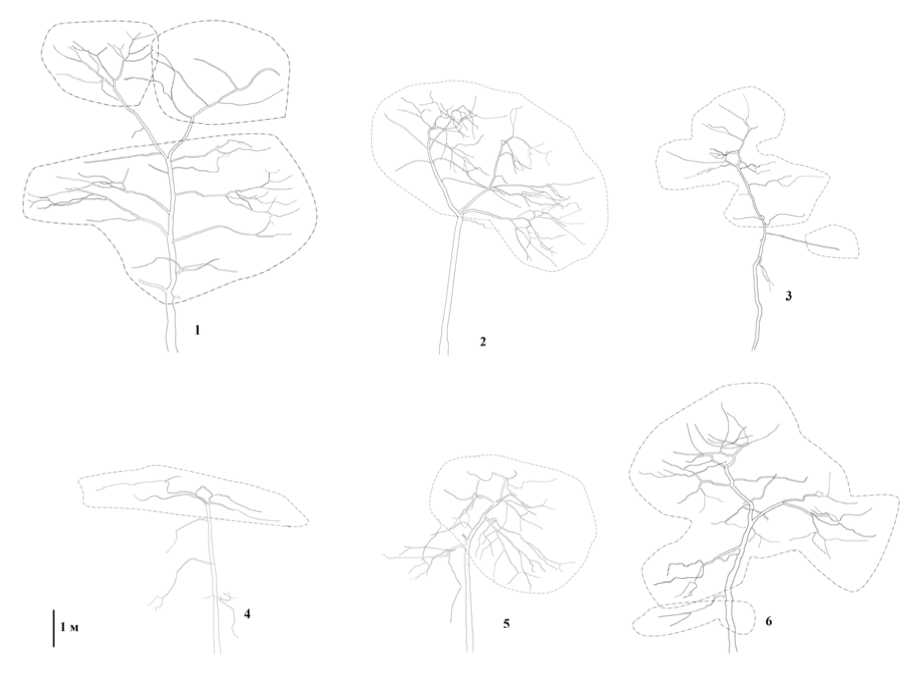

Архитектурный тип «Луговой». Крона имеет форму от яйцевидной до неправильносферической (рис. 1). У особи хорошо выражен ортотропный ствол, который иногда раздваивается во второй половине кроны или разделяется на 3–4 замещающих оси ближе к вершине кроны. Дочерние стволы либо в одинаковой степени принимают на себя функцию главного ствола и при этом растут близко друг к другу, либо отличаются по развитию. Во втором случае функционально главная ось сдвигается на 5–10° и продолжает расти ортотропно, а дополнительная ось либо растет как обычная ветвь от ствола, либо развивается как ветвь-реитерат с полной реитерацией (рис. 1). Меж- ду сдвигами ствол нарастает моноподиально. Ствол включает в себя оси 2–5 порядка ветвления.

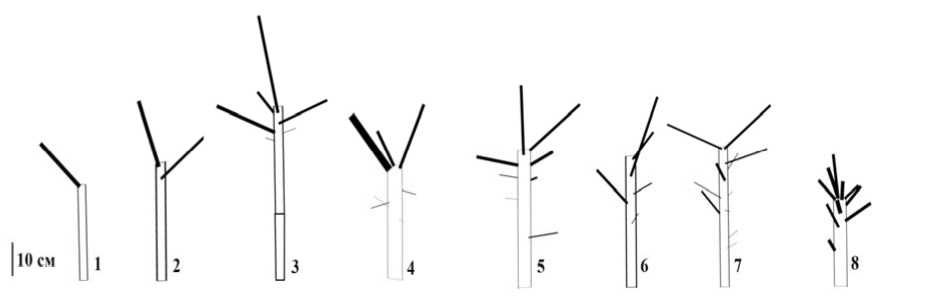

Ствол состоит из монофазных годичных побегов (содержащих один элементарный побег) длиной 20–40 см и дифазных (с двумя элементарными побегами, один из которых Иванов) длиной 40–70 см. Весенний прирост образует 7–13 метамеров, а летний – до 20–24 метамеров. Первые 1–3 годичных побега ствола или не ветвятся, или образуют тонкие и короткоживущие ветви. Выше по стволу регулярно образуются ДПС с акротонным (рис. 2.1–2.5) и изредка – с мезоакротонным ветвлением (далее в тексте для удобства изложения – акротонные и мезоакротонные ДПС). Нижние 1–3 почки материнского побега ДПС не образуют боковые побеги, выше расположены три зоны боковых побегов (рис. 2.3–2.7) – тонкие, порождающие короткие и маложивущие побеговые системы (1–6), средние (1–4) и наиболее мощные, образующие скелетные ветви. Тонкие и средние по толщине боковые побеги возникают нерегулярно, в отличие от мощных побегов. Последние участвуют в образовании акротон-ных ДПС ствола несколькими способами. Первыми двумя способами формируются ростовые ДПС, третьим способом – сверхростовые ДПС. В первом случае одна (рис. 2.1), пара (рис. 2.2) или группа побегов (рис. 2.3) занимают верхнюю треть–четверть материнского побега. Во втором случае пара или кольцо из 3– 4 побегов окружает апикальную почку (рис. 2.4). В третьем случае наиболее развитые побеги образуются как из почек верхних метамеров материнского побега, так и из субапикальных почек, формируя «рыхлую» мутовку (рис. 2.5). Мезоакротония на ДПС ствола проявляется в том, что из почки в середине или третьей четверти материнского побега развивается мощный боковой побег (рис. 2.6–2.8). Такие ДПС относятся как к ростовым (рис. 2.6–2.7), так и к сверхростовым (рис. 2.8)

Рис. 1. Кроны особей лугового архитектурного типа у Quercus robur . На врезке – ветви-реитераты. Показаны только ствол и главные оси ветвей от ствола. 1 – ветвь от ствола нижней зоны кроны, 2 – сильная (скелетная) ветвь от ствола, 3 – средняя по развитию ветвь от ствола, 4 – ветвь-реитерат. На врезке буквы обозначают морфофункциональные типы двухлетних побеговых систем (ДПС): Н – несущие, О – основные, Р – ростовые. Черным и красным цветами показаны главные оси ветвей от ствола и многолетних побеговых систем (МПС) соответственно. Римские цифры обозначают порядок ветвления оси. Здесь и на рис. 3, 4 и 7 порядок ветвления осей в составе ветви от ствола начинается со второго

Fig. 1. Crowns in the meadow architectural type individuals of Quercus robur . In the box the reiterative axes are shown. Only first and second order axes are shown. 1 – branch from the trunk of the lower crown zone, 2 – vigorous (skeletal) branch from the trunk, 3 – mid-level branch from the trunk, 4 – reiterative branch. In the box the letters indicate the morphofunctional types of biennial shoot systems (BSS): Н – bearing BSS, O – basic BSS, P – growth BSS. Black and red colors show main axes of branches from the trunk and of perennial shoot systems (PSS) respectively. Roman Numerals indicate the branching order (BO) of an axis. Here and in the figs 3, 4 and 7 the BO of axes within the branch from the trunk starts from the second one

Рис. 2. ДПС ствола особей лугового архитектурного типа у Quercus robur . 1–5 – акротонные ДПС.

6–8 – мезоакротонные ДПС

Fig. 2. Trunk BSS in the meadow architectural type individuals of Quercus robur . 1–5 – acrotonic BSS. 6–8 – mesoacrotonic BSS

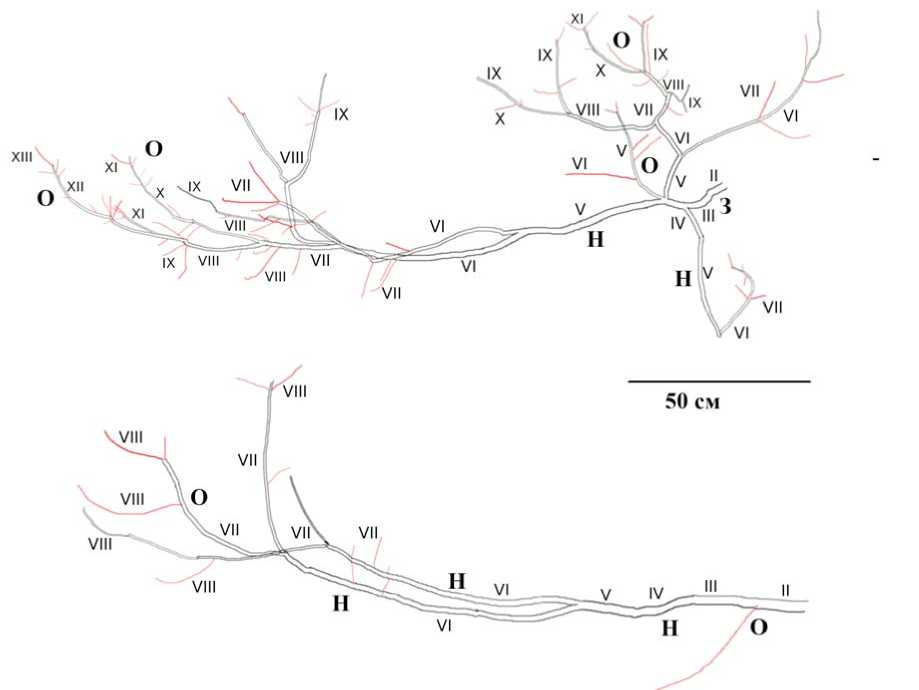

Рис. 3. Скелетные ветви от ствола нижней зоны кроны у особей лугового архитектурного типа

Quercus robur . З – заполняющие ДПС. Прочие обозначения см. на рис. 1

Fig. 3. Skeletal branches from the trunk of the lower crown zone in the meadow architectural type individuals of Quercus robur . З – filling up BSS. The other notations are shown in the fig. 1

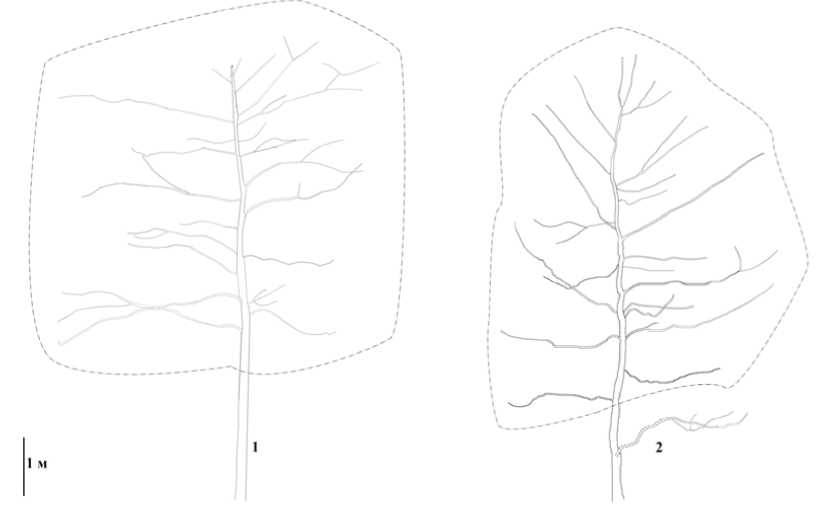

Ярусы наиболее развитых ветвей от ствола формируют две вертикальные зоны в кроне (рис. 1). Первая (или нижняя) зона выражена у 30% особей. Она не превышает 15% от высоты всей кроны и представлена 1–2 ярусами ветвей с 2–5 плагиотропными ветвями, которые в дистальной части отклоняются вверх с небольшим загибом (рис. 3).

Главная ось ветви нижней зоны кроны часто перевершинивается, включает много побегов длиной около 10 см и в целом имеет волнистую конфигурацию. Для нее наиболее характерны дихазии и ложные дихоподии с замещающими осями в горизонтальной плоскости, но образуются также и вертикальные, в том числе такие, у которых вертикальные оси уступают по развитию горизонтальным. Главная ось состоит обычно из заполняющих и несущих ДПС. Они не ветвятся либо имеют 1–4 боковых побега. В структуру оси также «вкрапляются» отдельные основные акротонные одно- и двухпобего-вые ДПС. Ростовые ДПС почти не образуются. При выпрямлении оси число боковых побегов и сила их развития зачастую увеличиваются. Порядок ветвления ветвей нижней зоны кроны составляет 8–13.

Вторая зона ветвей от ствола обеспечивает характерную форму кроны у свободнорасту-щих особей. Фактически она соответствует среднему и верхнему высотным уровням кроны (рис. 1). Зона образована 14–23 косонаправленными ветвями (рис. 4) c порядком ветвления 2–11, в том числе 1–4 ветвями-реитератами (рис. 1).

Главные оси ветвей обладают как прямым, так и анизотропным контуром. Во втором случае главная ось ветви выгибается наружу с разной степенью плавности ближе к основанию или в середине. После перегиба ось становится более ортотропной. Вся ветвь в целом отличается дугообразным обликом. Чем выше ветвь расположена на стволе, тем острее становится угол между первым побегом главной оси ветви и стволом. Ветви-реитераты отходят от ствола под углом 20–30° и сразу растут ортотропно, достигая 50–70% от высоты кроны. Главную ось ветви составляют годичные побеги длиной 10–30 см из 6–11 метамеров. На ортотропных отрезках оси, особенно на ветвях-реитератах, часто формируются дифазные годичные побеги длиной до 40–50 см.

На главных осях 20–60% скелетных ветвей второй зоны кроны у особей в условиях свободного роста образуются ложные дихоподии, ди- и трихазии (рис. 4.2–4.4). Они принимают плоскостные, вертикальные, бокаловидные, обратноконусовидные формы. Главная ось ветви имеет в своем составе 1–7 ложных дихопо-диев, ди- и трихазиев, включая 1–3 крупных дии трихазия. Ложные дихоподии придают оси ныряюще-волнистый контур (рис. 4.3). Между крупными ди- и трихазиями главная ось ветви и замещающие ее оси нарастают преимущественно моноподиально. Более слабые оси замещения чаще перевершиниваются. Образование сильных осей замещения не вызывает принципиальной смены набора ДПС, особенно у осей из первого-второго по счету дихазия. У осей замещения из ложных дихоподиев интенсивность ветвления падает. Практически выпадают ростовые ДПС. Ось образуют основные, заполняющие и несущие ДПС (рис. 4.3).

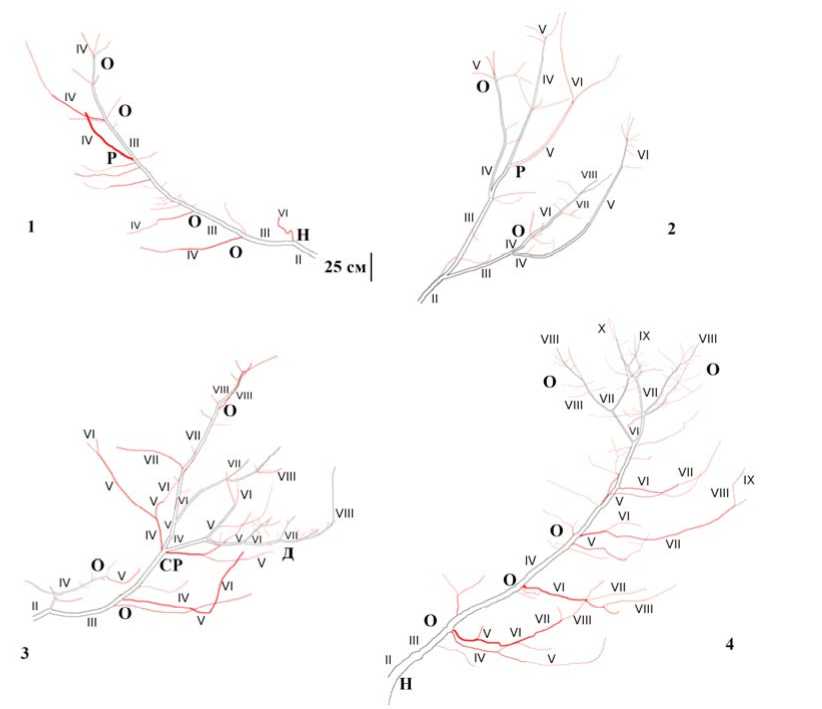

Рассмотрим строение моноподиев в составе главной оси ветви и замещающих ее осей. У большинства особей главные оси у 2–5 (до 7) ветвей от ствола включают в себя 1–3 ростовые акротонные ДПС в базальной или серединной частях оси (рис. 4.1, 4.2, 5). Эти ДПС обычно гипотонные, реже амфитонные, а на ветвях-реитератах – изредка эпитонные (рис. 5). Они несут 7–10 побегов, в том числе один или пару наиболее развитых. Последние дают начало прямым и дугообразно изогнутым главным осям МПС, которые ориентированы отвесно вниз, горизонтально или косо вверх. У наиболее развитых МПС главная ось достигает 30– 80% от длины материнского побега.

Рис. 4. Скелетные ветви от ствола второй зоны кроны у особей лугового архитектурного типа Quercus robur . Ветви без ложных дихоподиев и плейохазиев (1) и с их наличием (2–4) в составе главной оси. Д – ложные дихоподии, СР – сверхростовая ДПС. Прочие обозначения см. на рис. 1 Fig. 4. Skeletal branches from the trunk of the second crown zone in the meadow architectural type individuals of Quercus robur . Branches without pseudodichopodia and pleiochasia (1) and with them (2–4) within the main axis. Д – pseudodichopodia, CP – supergrowth BSS. The other notations are shown in the fig. 1

Несмотря на большую роль, которую играют ростовые ДПС главных осей ветвей от ствола в построении скелета кроны, главными элементами в их структуре выступают все же основные ДПС с различными вариантами ак-ротонного и мезоакротонного ветвления (рис. 4). Акротонное ветвление выражается в образовании одного, пары или группы побегов, а также мутовки из 2–4 побегов. Мезоакротон-ное ветвление реализуется при постепенном удлинении побегов по направлению к верхушке материнского побега, при этом наиболее крупный побег часто развивается из почки второго или третьего метамера вниз от верхушки. Наиболее мощные оси, формирующиеся из почек основных ДПС, достигают 30–50% от длины материнских побегов. Годичные побеги длиной около 30 см (особенно дифазные) на основных ДПС часто несут до 10 боковых побегов длиной 5–15 см, которые равномерно распределены вдоль материнского побега.

Набор ДПС и нарастание у МПС зависит от мощности бокового побега, на основе которого развилась его главная ось. В целом, чем менее развит боковой побег на главной оси ветви от ствола, тем быстрее перевершинивается и раздваивается образуемая им ось и тем реже она ветвится. Так, из наиболее крупных почек ростовых ДПС главной оси ветви развиваются гемисимподиальные оси с преобладанием 5–7-побеговых основных ДПС (рис. 5.1, 5.2). Составляющие их годичные побеги существенно не отличаются от годичных побегов главных осей ветвей от ствола по длине побега и числу метамеров. Однако дифазные побеги практически перестают образовываться. Достаточно редко длинные гипотонные и растущие вертикально оси МПС большого диаметра содержат ростовые ДПС с одним крупным побегом или мутовкой побегов. Из почек наиболее развитых побегов основных ДПС главной оси ветви развиваются оси с большей долей несущих ДПС. Эти оси чаще ориентированы плагиотропно (рис. 5.3, 5.4). Из средних по мощности почек

ростовых и основных ДПС главной оси ветви развиваются гемисимподиальные (дугообразные и ортотропные) и симподиальные (пла-гиотропные и отвесные) оси МПС (рис. 5Б). Они состоят из годичных побегов длиной около 10 см с 5–7 метамерами, из почек которых формируются заполняющие и несущие ДПС. Такие ДПС не ветвятся или образуют 1–8 боковых побегов, расположенных вдоль оси или во второй ее половине. В составе диагонально и ортотропно направленных осей часто развиваются 3–5-побеговые основные ДПС (рис. 5Б). Боковые побеги основных, заполняющих и несущих ДПС на главной оси МПС лежат в основе короткоживущих и практически не ветвящихся симподиальных осей из годичных побегов короче 10 см.

Рис. 5. Многолетние побеговые системы (МПС) у особей лугового архитектурного типа Quercus robur . А – МПС из наиболее крупных почек ростовых ДПС (1–2) и основных ДПС (3–4) главной оси ветви от ствола. Б – МПС из прочих почек ростовых и основных ДПС главной оси ветви от ствола. Красным цветом показаны главные оси МПС, зеленым и синим – боковые побеги. Порядок ветвления главной оси МПС начинается с четвертого. Остальные обозначения см. на рис. 1 и 3 Fig. 5. Perennial shoot systems (PSS) in the meadow architectural type individuals of Quercus robur . А – PSS from the most vigorous buds of growth BSS (1–2) and basic BSS (3–4) of the main axis of the branch from the trunk. Б – PSS from the other buds of growth and basic BSS of the main axis of the branch from the trunk. The main axes of PSS are shown with red color. Lateral shoots of PSS are shown with green and blue colors. The BO of the main axis of PSS starts from the 4th one. The other notations are shown in the figs. 1 and 3

Стаменов М.Н. Поливариантность габитуса Quercus robur L. 77

а) сходные длина и число метамеров большин-

Таким образом, рассмотрено нарастание и ства годичных побегов ствола и главных осей ветвление тех осей лугового типа, которые организуют наиболее сильные, скелетные ветви от ствола. Главные оси тех ветвей от ствола, которые развиваются из средних по мощности почек ствола, обладают более слабым ветвлением. Ростовые ДПС почти не образуются, а основную роль в формировании оси играют основные и несущие ДПС различных вариантов строения. Оси чаще перевершиниваются. Главные оси МПС образованы преимущественно несущими ДПС.

Архитектурный тип «Опушечный» отмечен у 100% особей, произрастающих в березняках и у 20% особей, произрастающих в сосняках зеленомошных, особенно по опушкам и на границе небольших полян. Опушечный тип достаточно близок к луговому. Они имеют следующие общие черты строения:

скелетных ветвей;

-

б) гемисимподиальное нарастание ствола и главных осей ветвей от ствола;

-

в) регулярное ветвление ствола и сходное число порядков ветвления;

-

г) гипотонная боковая симметрия главных осей ветвей от ствола;

-

д) регулярное образование дихазиев, «расширяющих» пространство, занятое ветвью;

-

е) слабое ветвление и побеги короче 10 см у осей высших порядков в составе МПС.

Перечислим принципиальные отличия. Форма кроны приближается к цилиндрической (рис. 6). Это связано с тем, что в разных зонах ствола развиваются плагиотропные ветви. Они чередуются с косонаправленными. Ветви с дугообразным контуром образуются редко.

Рис. 6. Кроны особей опушечного архитектурного типа у Quercus robur . Показаны только ствол и главные оси ветвей от ствола. 1 – особь с преобладающими плагиотропными ветвями. 2 – особь с

плагиотропными и косонаправленными ветвями

Fig. 6. Crowns in the margin architectural type individuals of Quercus robur . Only trunk and main axes of the branches from the trunk are shown. 1 – an individual with a predominance of plagiotropic branches. 2 – an individual with plagiotropic and oblique branches

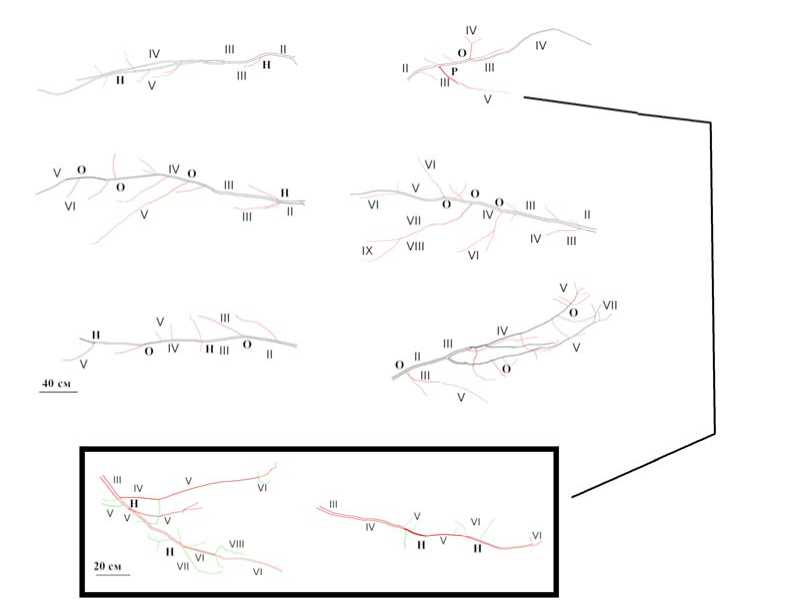

Крона образована 8–14 скелетными ветвями от ствола, которые имеют 2–9 порядок ветвления. Скелетные ветви образуются из почек одно- или двухпобеговых ДПС ствола. Акротон-ное ветвление представлено парой побегов, расположенных как последовательно, так и в мутовке. Многопобеговые мутовки образуются гораздо реже, чем при полном освещении, и не играют принципиальной роли в ветвлении ствола. Зонирование кроны по высоте, в отличие от лугового типа, почти не выражено. Структура главных осей у ветвей от ствола и МПС достаточно монотонна. Главным образующим ее элементом выступает нарастающая несколько лет моноподиально цепочка из ДПС характерного строения. На материнском побеге длиной от 20 см образуются 1–2 боковых побега с длиной 70–150% от материнского, реже несколько боковых побегов с длиной 30– 50% от материнского. Боковые побеги расположены от середины до верхушки материнского побега. Самые развитые боковые побеги развиваются обычно из почек соседних метамеров. Общее число боковых побегов на материнском побеге ДПС редко превышает пять. Такие ДПС могут выполнять функции ростовых и основных, иногда — заполняющих и несущих морфофункциональных типов. Описанный вариант строения ДПС имеет и объемную, и плоскостную структуру. По сравнению с луговым типом, скелетные ветви реже содержат ростовые ДПС (1–2 ветви) в составе своих главных осей и чаще перевершиниваются (рис. 7).

Рис. 7. Скелетные ветви от ствола и МПС из наиболее крупных почек ростовых ДПС главной оси ветви от ствола (на врезке) у особей опушечного архитектурного типа Quercus robur . Прочие обозначения см. на рис. 1 и 5

Fig. 7. Skeletal branches from the trunk and PSS from the most vigorous buds of growth BSS of the main axis of the branch from the trunk (in the box) in the margin architectural type individuals of Quercus ro-bur . The other notations are shown in the figs. 1 and 5

У МПС главные оси имеют в своем составе преимущественно несущие ДПС, а также чаще перевершиниваются и включают больше побегов короче 10 см, чем главные оси ветвей от ствола (рис. 7).

Следовательно, основные отличия опушечного типа от лугового заключаются в изменении направления роста ветвей от ствола и в упрощении ветвления ствола и главных осей у ветвей от ствола и МПС.

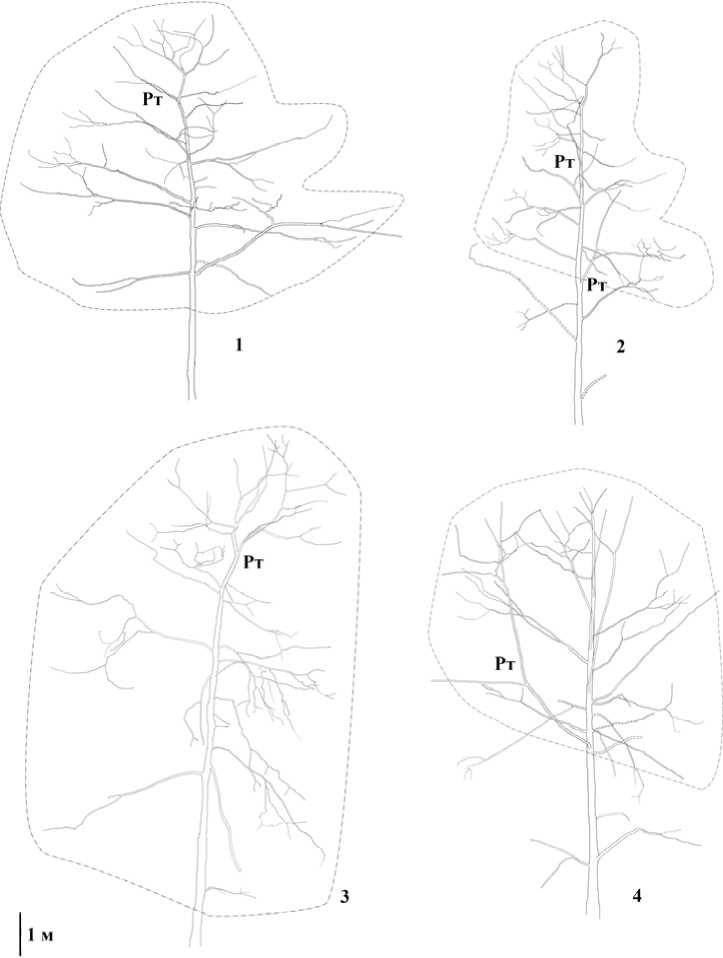

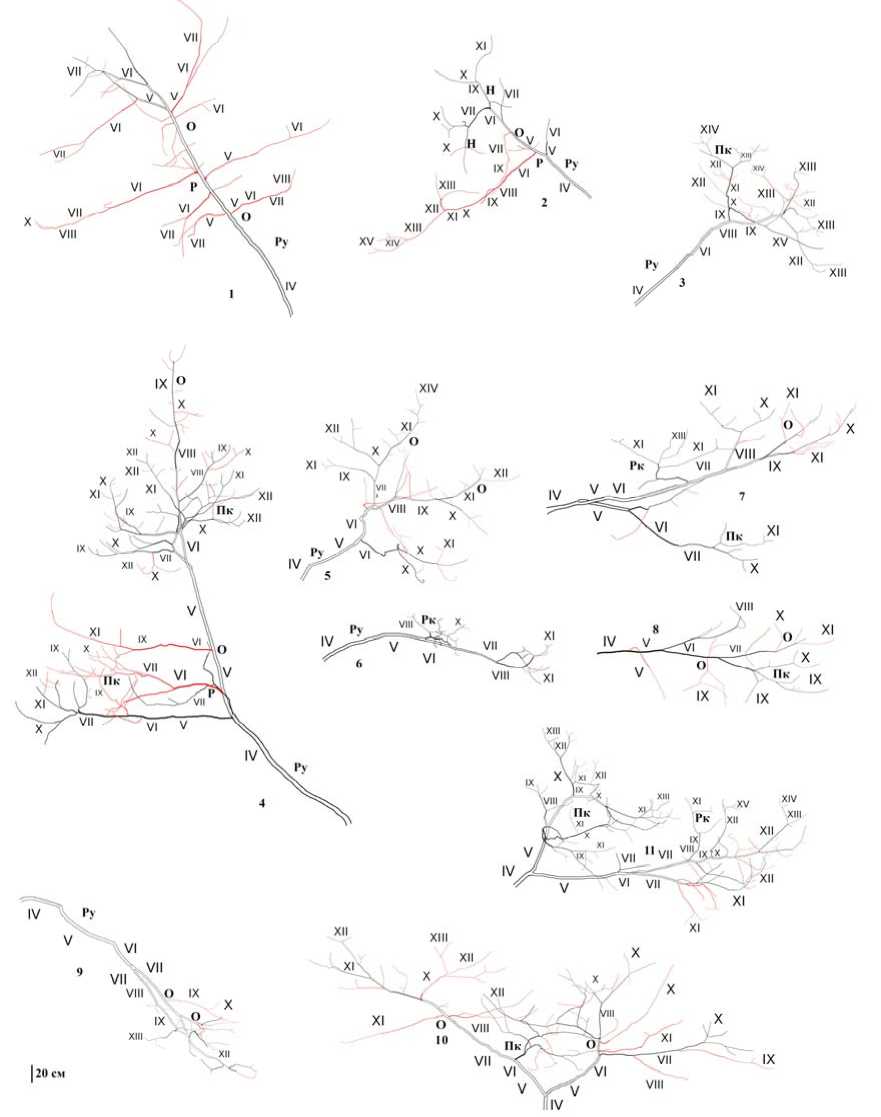

Архитектурные типы «Лесной 1» и «Лесной 2». К типу «Лесной 1» относятся 50%, 70% и 60% особей, произрастающих в сосняках зеленомошных, кустарничковых и сложных соответственно. К типу «Лесной 2» – 30%, 30% и 40% особей соответственно в тех же типах фитоценозов. Эти типы представлены у особей, растущих под пологом древостоя без какой-либо выраженной оконной мозаики. Нарастание, конфигурация, ветвление и количественные характеристики ствола и главных осей у ветвей от ствола и МПС у лесных типов достаточно сильно отличаются от опушечного и, тем более, от лугового. Между собой лесные типы различаются по форме кроны и степени преобразования ствола. Так, у типа «Лесной 1» крона приобретает различные вариации цилиндрической и овальной форм, а ствол сохраняет в целом ортотропное направление роста почти до вершины (рис. 8). При этом он может разделяться на несколько изогнутых осей в верхней четверти кроны.

У типа «Лесной 2» на стволе образуется мощный ди- или плейохазий с осями замещения различной ориентации, которые по длине могут превосходить главную ось особи. В результате крона принимает Y-образную (рис. 9.1), широкометельчатую (рис. 9.2), L-образную (рис. 9. 3 и 9.6), зонтиковидную (рис. 9.4), флаговидную (рис. 9.5) формы. Возникновение Y-образной, зонтиковидной и грибовидной форм связано с таким плейохазием, который состоит из близких по силе 2–4 косонаправленных или плагиотропных осей замещения. Некоторые из них впоследствии выпрямляются или поника- ют. L-образная и флаговидная кроны формируются в результате искривления верхней трети-четверти ствола. При этом ствол может распадаться на 2–3 параллельные оси. Одна из осей сохраняет ортотропную или косую ориентацию, вторая принимает плагиотропное или поникающее направление роста. Из почек осей развиваются плоскостные и гипотонные скелетные ветви. Далее оси еще несколько раз разделяются и заканчиваются моноподиями с одно- и двухпобеговыми ДПС.

Теперь рассмотрим общие черты организации кроны лесных типов. Порядок ветвления ствола – 6–14. Ствол состоит из моноподиев с побегами длиннее 20–30 см и из симподиев с побегами разной длины, часто короче 10 см. Симподии придают отдельным участкам ствола слегка ломанный облик. Не все ДПС ствола ветвятся. Неветвящиеся ДПС часто включены в симподии. Число многопобеговых мутовок снижено по сравнению с опушечным типом. В основном они образуются при перевершини-вании ствола. Поэтому главными ростовыми ДПС ствола выступают системы с одним или парой побегов, иногда не на самой верхушке материнского побега. Из почек ДПС ствола нерегулярно вырастают 1–2 тонких боковых побега короче 10–15 см во второй половине материнского побега. У соседних осей диаметры могут отличаться в 1.5–2 раза. На стволе образуется 8–16 скелетных ветвей, в том числе 1–4 ветви-реитерата (преимущественно у типа «Лесной 1», см. рис. 8). Сильные ветви от ствола обладают разнообразным направлением роста: поникающим, выпукло-поникающим, плагиотропным, косым и дугообразным. Отмечены особи с закономерным изменением ориентации ветвей снизу вверх по стволу. Она изменяется от поникающей и выпукло-поникающей до косой и дугообразной (рис. 8.3). У другой части особей эта закономерность не прослеживается. Так, вдоль ствола чередуются косонаправленные и плагиотропные (рис. 8.1), косонаправленные и дугообразные (рис. 8.4), дугообразные и плагиотропные ветви.

Рис. 8. Кроны особей архитектурного типа «Лесной 1» у Quercus robur . Показаны только ствол и главные оси ветвей от ствола. 1 – ширококронная особь с плагиотропными и косыми ветвями. 2 – узкокронная особь с косыми ветвями. 3 – особь с поникающими, плагиотропными и косыми ветвями. 4 – особь с косыми и дугообразными ветвями. Рт – ветвь-реитерат

Fig. 8. Crowns in the "Forest 1" architectural type individuals of Quercus robur . Only trunk and main axes of the branches from the trunk are shown. 1 – a wide-crown individual with plagiotropic and oblique branches. 2 – a narrow-crown individual with oblique branches. 3 – an individual with angled downwards, plagiotropic and oblique branches. 4 – an individual with J-shaped and oblique branches. Рт – reiterative branch

Рис. 9. Кроны особей архитектурного типа «Лесной 2» у Quercus robur . Показаны только ствол и главные оси ветвей от ствола. Формы кроны: 1 – Y-образная, 2 – широкометельчатая, 3 и 6 – L-образная, 4 – зонтиковидная, 5 - флаговидная

Fig. 9. Crowns in the "Forest 2" architectural type individuals of Quercus robur . Only trunk and main axes of the branches from the trunk are shown. Crown shapes: 1 – Y-shaped, 2 – wide-bunched, 3 and 6 – L-shaped, 4 – umbrella-shaped, 5 – flag-shaped

У лугового типа ветви от ствола довольно постоянны по конфигурации. Лежащие в их основе оси состоят из ветвящихся ДПС. Главные различия между ветвями в пределах кроны одной особи и между ветвями разных особей заключаются в положении крупного ди- или плейохазия, геометрической структуре ДПС и наличии ростовых ДПС. У ветвей особей опушечного типа несколько увеличивается число вариантов конфигурации, но упрощается ветвление. У лесных типов, напротив, ветви характеризуются большим разнообразием строения. Помимо ориентации в пространстве, пластичность ветвей от ствола обеспечивается сочета нием четырех принципиальных элементов:

-

а) цепочки из несущих, основных и единичных ростовых ДПС, в целом идентичные той конструкции, которая лежит в основе ветвей от ствола у особей опушечного типа. Однако эти ДПС чаще являются эпитонными. Моноподи-альное нарастание длится 2–5 лет и заканчивается дихазием. Этот элемент образуется в составе главной оси ветви и у единичных сильных осей, образующих МПС. В последнем случае годичные побеги имеют длину меньше 20 см, ось чаще перевершинивается, а число и длина боковых побегов уменьшаются. Из почек главной оси МПС развиваются симподиальные оси с редко ветвящимися побегами короче 10 см. У наиболее молодых косонаправленных ветвей в

верхней зоне кроны цепочки составляют ось полностью (рис. 13.1), у части нижележащих ветвей – в срединных и дистальных частях (рис. 13.2, 13.4);

-

б) неветвящиеся и слабоветвящиеся годичные побеги разной длины. Заполняющие и несущие ДПС без боковых побегов либо с 1–2 побегами соединяются в гемисимподиальные и симподиальные прямые, волнисто- и зигзагообразно изогнутые цепочки. При зигзагообразном изгибе последующий побег «поворачивает» по отношению к предыдущему на значительный угол – вплоть до 70–90°. Относительно прямые цепочки из неветвящихся и слабо-ветвящихся побегов часто выполняют функцию своеобразной «ручки» (10.1–10.6, 10.9). «Ручка» представляет собой, по сути, цепочку резидов, выносящую в дистальную часть ветви более интенсивно ветвящиеся ДПС либо системы моно- и дихазиев, а также ложных дихо-подиев. В составе такой «ручки» иногда образуются однопобеговая гипотонная ростовая ДПС или основные ДПС (рис. 10.8);

-

в) единичные ложные дихоподии и дихазии входят в состав главной оси ветви и ряда МПС у большинства ветвей (80–90% ветвей кроны у одной особи). Крупные дихазии имеют широкий спектр углов расхождения между дочерними осями (30–180º) и образуются в любых частях ветви (рис. 10.3, 10.5, 10.7–10.11) – по 1–3 на ветвь. Они необходимы для захвата ветвью большего пространства и ухода от конкуренции за световые ресурсы с другими ветвями. У ложных дихоподиев угол расхождения между слабой и сильной осью часто близок к 90º. На плагиотропных осях при таком угле формируются реитерационные комплексы с частичной реитерацией (рис. 10.6, 10.7, 10.11), а на косонаправленных и дугообразных — плагиотроп-ные оси замещения (10.4). На каждую дочернюю ось из крупного дихазия либо на ось без

дихазиев в системе ветви приходится по 1–3 мелких дихазиев и ложных дихоподиев;

-

г) побеговые комплексы на основе последовательных моно- и дихазиев. Подобные системы образуются в дистальных зонах главных осей ветвей от ствола, особенно в составе вышеупомянутых реитерационных комплексов, а также в составе МПС. Через 2–4 неветвящихся или слабоветвящихся годичных побега разной длины, соединенных в симподиальную ломанную или извилистую изогнутую цепочку (см. пункт б) в виде монохазия, образуется дихазий (рис. 10.3, 10.4, 10.10, 10.11). Дихазии чередуются с ложными дихоподиями. Порядок раздвоения оси в таких комплексах достигает четвертого-пятого.

Таким образом, ветви от ствола у особей лесных типов у Q. robur представляют собой два основных типа. Первый тип основан на мо-ноподиальной или гемисимподиальной оси с регулярным ветвлением и слабым образованием дихазиев. Базальная часть оси может выступать в роли «ручки» (рис. 13.1). Ветви этого типа состоят из осей 6–12 порядков ветвления. Второй тип наиболее распространен. Для него характерно наличие осей 10–20 порядков ветвления. Базальная и срединная части ветви основаны на «ручке». Вариации этого типа обусловлены различиями в строении дистальной части ветви:

-

а) преобладают побеговые комплексы из системы моно- и дихазиев (рис. 10.2, 10.3, 10.6, 10.11);

-

б) главная ось завершается моноподием с регулярным ветвлением (рис. 10.4, 10.7);

-

в) побеговые комплексы из систем моно- и дихазиев и моноподии из регулярно ветвящихся основных ДПС вносят примерно одинаковый вклад в организацию терминальной части ветви (рис. 10.5, 10.8, 10.9, 10.10).

Рис. 10. Скелетные ветви от ствола у особей лесных архитектурных типов Quercus robur . Ру – «ручка» ветви, Пк – побеговый комплекс из последовательных моно- и дихазиев, Рк – реитеративный комплекс с частичной реитерацией. Порядок ветвления главной оси ветви от ствола начинается с четвертого. Прочие обозначения см. на рис. 1 и 5

Fig. 10. Skeletal branches from the trunk in the forest architectural types individuals of Quercus robur . Pу – "handle" of the branch, Пк – shoot complex made up from successive mono- and dichasia, Рк – reiterative complex with partial reiteration. The BO of the main axis of the branch from the trunk starts from the 4th one. The other notations are shown in the figs. 1 and 5

Обсуждение

Характерным для вида проявлением архитектурной модели является архитектурная единица (АЕ) (Barthélemy, Caraglio, 2007; Костина и др., 2015). У ряда видов деревьев она стабильна и реагирует на изменение условий среды преимущественно на количественном уровне. К таким видам относятся, например, представители рода Tilia , у которых основной отклик на факторы среды заключается в изменении длины элементарного побега, числа боковых побегов и т.п. (Шаровкина, Антонова, 2011). Основные архитектурные характеристики и соотношения между осями при этом сохраняются при смене условий местообитания. У ряда видов существуют и более отграниченные друг от друга способы существования АЕ (Costes et al., 2006; Казакова, Антонова, 2015). Что касается Q. robur , то у него давно отмечены как минимум две четко различающиеся формы роста: на открытом пространстве и под пологом леса (Морозов, 1930; Серебряков, 1962). На основе проведенного нами архитектурного анализа можно выделить общие для разных условий освещения характеристики АЕ Q. robur :

-

1. На стволе обязательно формируются моноподии с длительностью жизни не менее 3–4 лет;

-

2. Скелетные ветви развиваются из почек акротонных ДПС ствола с 1–2 побегами или с мутовкой побегов;

-

3. Особи имеют косонаправленные изотропные и анизотропные ветви;

-

4. Ростовые ДПС на косых скелетных ветвях обычно гипотонные;

-

5. На осях любого порядка развитие моноподия в конечном итоге прерывается ди- или плейохазием.

Как видно, те черты АЕ, которые выражены у всех архитектурных типов Q. robur, связаны, прежде всего, с акротонным ветвлением ствола и боковой симметрией ДПС главной оси ветви от ствола, а также с длительностью жизни и судьбой моноподиев. Основные различия между архитектурными типами касаются нарастания и структурных особенностей ветвления ствола, главных осей ветвей от ствола и МПС, а также конфигурации ветвей от ствола.

Еще П.Г. Шитт (1952) обращал внимание на дифференциацию ветвей по силе роста и продолжительности жизни на скелетные и обрастающие. Наши исследования показали, что у Q. robur ветви подразделяются на три группы по качественным и количественным признакам. Усиление затенения способствует выпадению ветвей слабого и среднего уровней, а также ослаблению комплекса верхушки побега. Формирование почек нескольких типов в дистальной зоне элементарного побега – очень характерное для Q. robur явление (Астапова, 1954). Именно при наибольшем доступном количестве света почки верхушки материнского побега образуют мутовку побегов, на основе которой развиваются ярусы ветвей у лугового типа. С ослаблением освещения мутовки редуцируются до двух побегов с широким или узким углом расхождения, а частота их образования на стволе снижается. При усилении затенения проявляется одна из специфических особенностей рода Quercus , отмеченная, в частности, у Q. ilex (Антонова и др., 2001) – образование на стволе годичных побегов с нераспускающими-ся почками возобновления.

Ветвь от ствола как системная целостность редко становилась объектом исследования, о чем писал еще Г.П. Белостоков (1974). Между тем, она выступает в роли «мини-дерева» (Антонова, Фатьянова, 2013). Ориентация ветвей от ствола в пространстве – одна из важнейших характеристик изменчивости АЕ, очень тесно связанная с условиями освещения. С усилением затенения уменьшается доля анизотропных косонаправленных ветвей дугообразной, или J-образной формы, вплоть до их полного исчезновения. Лесоводы и ботаники давно отметили, что у одиночно растущих деревьев формируется раскидистая, близкая к яйцевидной или по- лушаровидной, крона (Морозов, 1930; Серебряков, 1962; O'Connel, Kelty, 1994; Дятлов, 2006; Антонова, Гниловская, 2013). Ее возникновение в значительной степени обусловлено дугообразной формой ветвей от ствола. Фактически при ослаблении освещенности до уровня «парковых» березняков и сосняков дугообразные ветви «замещаются» косонаправленными, а плагиотропные ветви могут развиваться из почек, формирующих мутовки в средней части ствола. При дальнейшем затенении пла-гиотропные ветви массово распространяются по стволу, что связано, возможно, с необходимостью максимально полно улавливать солнечный свет. Распространение плагиотропных осей, в частности, характерно для затененных ярусов тропического дождевого леса (Ричардс, 1961). Однако даже тот уровень затенения, который характерен для сосняков, не вызывает полного исчезновения ветвей с косым направлением роста. Ветви, отходящие от ствола под острым углом, необходимы для выноса вверх, к большему количеству света, ассимиляционного аппарата (Шитт, 1952). Поэтому можно полагать, что адаптивная стратегия у Q. robur при росте в условиях затенения предусматривает как активный способ получения света (вертикальный рост), так и пассивный (горизонтальный рост).

Следующая важнейшая характеристика ветви от ствола – набор ДПС. Q. robur имеет пять морфофункциональных типов ДПС: сверхростовые (преимущественно в составе ствола), ростовые, основные, несущие и заполняющие. От лугов к сомкнутым соснякам доля скелетных ветвей с ростовыми ДПС в составе главной оси ветви сокращается, а МПС с ростовыми ДПС практически исчезают. Одновременно с этим от «парковых» лесов к сомкнутым значительно увеличивается участие заполняющих ДПС, включая неветвящиеся системы. При полном освещении описано и наибольшее топологическое разнообразие ДПС, которое достигается за счет варьирования числа боковых побегов, положения одного побега или группы наиболее развитых побегов и степени дифференциации по силе роста между побегами. Особенно разнообразны основные ДПС. С усилением затенения в качестве наиболее устойчивой конструкции сохраняется пара самых развитых побегов, чаще из почек соседних метамеров, в дистальной части оси, а число прочих боковых побегов резко сокращается. Эта система порождает большинство морфофункциональных типов ДПС, включая ростовые. У различных видов деревьев описаны ослабление роста и выпадение целых его фаз, а также сохранность осей более высоких порядков с увеличением порядка ветвления оси (Белостоков, 1966; Антонова, Тертерян, 1997; Казакова, Антонова, 2015). У Q. robur в условиях полного освещения и в «парковых» лесах такое ослабление происходит у слаборазвитой главной оси МПС, и на всех соподчиненных осях в составе МПС любого развития, а в сомкнутых лесах – на большинстве осей любых МПС. Ослабление заключается в резком сокращении числа участков с моноподиальным нарастанием, уменьшении значений количественных показателей побегов и редукции ветвящихся ДПС. В целом, такое разнообразие побеговых систем подчеркивает светолюбие Q. robur, отличая его от теневыносливых видов (Антонова, Шаровкина, 2011). У некоторых кустарников, в частности, у Cornus, также отмечено ослабление ветвления при затенении (Charles-Dominique et al., 2010).

При упрощении ДПС у особей, растущих под пологом сомкнутого леса, одновременно происходит усложнение более крупных надпобеговых структур. В основе ветвей от ствола у особей лугового и опушечного типов лежат гемисимподиальные оси, состоящие из основных и ростовых ДПС. В свою очередь, большинство ветвей у особей лесных типов состоят из цепочек ДПС нескольких типов с разными пространственной конфигурацией, нарастанием и ветвлением. Большую роль в организации ветвей в условиях подпологового затенения играют моно- и дихазии. У особей лугового и опушечного типов раздвоение скелетных ветвей не вызывает качественную трансформацию структуры ветви. Это связано с тем, что у осей дихазия в целом сохраняются такие нарастание и ветвление оси, которые проявлялись и до его образования. Напротив, при более сильном затенении, под пологом сомкнутого соснового леса, на ветвях формируются побеговые комплексы, образованные последовательными моно- и дихазиями, симподиями c изгибами оси и относительно короткими и слабоветвящимися ДПС. Такие комплексы напоминают ложные дихотомические структуры. Фактически они являются реитерационными комплексами, реализующими частичную реитерацию ствола и ветвей от ствола, как у многих других видов (Raimbault, Tanguy, 1993; Barthélemy, Caraglio, 2007; Костина и др., 2015).

При анализе кроны деревьев представляется перспективным применять концепцию плана организации (Édelin, 1991), в соответствии с которой архитектура растения занимает промежуточные положения между крайними позициями: иерархическим (ИПО) и полиархическим (ППО) планами организации. При полностью выраженном ППО оси относительно равноценны, в отличие от соподчинения при ИПО. Отношения между ИПО и ППО свидетельствуют о сукцессионном статусе вида и стратегии освоения ресурсов (Millet et al., 1999; Kawamura, 2010). Большая роль симподиев с моно- и дихазиями в кроне Q. robur может указывать на тяготение этого вида к ППО (Édelin, 1991) в условиях затенения. Однако полностью ППО у Q. robur не реализуется даже при сильном затенении. Тем не менее, побе-говые комплексы с сильно выраженной полиархией подтверждают важную закономерность. Так, установлено, что при продвижении вида на север в структуре кроны возрастает роль изгибов оси (Антонова, Азова, Елсукова, 1999). Вероятно, затенение в пределах той же климатической зоны фактически равносильно такого рода ухудшению климатических условий. В кронах особей Q. robur, произрастающих под пологом сосновых лесов, сочетаются ИПО и ППО. Это может свидетельствовать о позднесукцессионном «поведении» Q. robur при том уровне затенения, который обеспечивают сосновые древостои.

К количественным различиям между архитектурными типами можно отнести сокращение средней длины годичного побега в составе осей, организующих высшие иерархические уровни кроны (ствол, ветвь от ствола, МПС). Оно происходит за счет увеличения доли побегов короче 10 см. При этом и у особей лесных типов образуются побеги длиной до 40 см из 11–16 метамеров. Исчезновение плейофазных побегов (годичных побегов, содержащих несколько элементарных побегов) в условиях затенения можно считать скорее качественным признаком. Ивановы побеги принимают значимую роль в организации кроны при полном освещении (Серебряков, 1962).

Таким образом, установлено, что АЕ у Q. robur в условиях бассейна Верхней и Средней Оки реализуется в виде нескольких типов габитуса. Важнейшим фактором, определяющим особенности организации типа, выступает освещенность, поэтому типы имеют биотопи-ческую привязку. Различия между типами носят и качественный, и количественный характер, что демонстрирует большую пластичность вида.

Заключение

Архитектурная единица Q. robur в растительных сообществах севера Среднерусской возвышенности и юга Москворецко-Окской равнины, в Верхнем и Среднем Поочье, реализуется через ряд типов габитуса. У особей, произрастающих при полном освещении – на ме-зофитных лугах – она представлена луговым архитектурным типом. Его основными характеристиками являются выраженный на всем протяжении особи ортотропный регулярно акротонно ветвящийся ствол, образующий сильные и слабые ветви, гемисимподиальное нарастание ствола и главной оси ветвей от ствола с одиночными дихазиями и ложными дихоподиями, дугообразно выгнутые наружу косонаправленные ветви, интенсивно ветвящиеся главные оси ветвей от ствола и многолетних побеговых систем, образующие большое разнообразие вариантов отношений между боковыми побегами.

С ослаблением освещения у Q. robur образуется серия архитектурных типов. При небольшом затенении, в «парковых» березняках и разреженных сосняках, АЕ проявляется в виде опушечного архитектурного типа. У принадлежащих к нему особей упрощается ветвление ствола, а также главных осей ветвей от ствола и МПС за счет сокращения числа боковых побегов и редукции многопобеговых мутовок. Одновременно уменьшается однородность ориентации ветвей от ствола. При более сильном затенении, под пологом сосняков, у архитек-

Список литературы Поливариантность габитуса виргинильных и молодых генеративных особей Quercus robur L. (Fagaceae) в фитоценозах бассейна Верхней и Средней Оки

- Антонова И.С., Азова О.В. 1999. Архитектурные модели кроны древесных растений. Ботанический журнал. Т. 84, № 3. С. 10–28.

- Антонова И.С., Азова О.В., Елсукова Ю.В. 2001. Особенности строения и иерархии побеговых систем некоторых древесных растений умеренной зоны. Вестн. СПбГУ. Сер. 3. Биология. Вып. 2 (11). С. 67– 77.

- Антонова И.С., Гниловская А.А. 2013. Побеговые системы кроны Acer negundo L. (Aceraceae) в разных возрастных состояниях. Ботанический журн. Т. 98, № 1. С. 53–68.

- Антонова И.С., Тертерян Р.А. 1997. Развитие побеговых систем у Pinus sylvestris (Pinaceae). Ботанический журн. Т. 82, № 9. С. 39–53.

- Антонова И.С., Фатьянова Е.В. 2013. К вопросу о строении ветвей деревьев умеренной зоны в контексте онтогенетических состояний. Вестн. Тверск. гос. ун-та. Сер. «Биология и экология». Вып. 32. С. 7– 24.

- Антонова И.С., Фатьянова Е.В. 2016. О системе уровней строения кроны деревьев умеренной зоны. Ботанический журн. Т. 101, № 6. С. 628–649. https://doi.org/10.1134/S000681361606003X.

- Антонова И.С., Шаровкина М.М. 2011. Некоторые особенности строения побеговых систем и кроны молодых генеративных деревьев Tilia platyphyllos Scop. в умеренно-континентальном климате в разных условиях биотопа. Вестн. СПбГУ. Сер. 3. Биология. Вып. 4. С. 52–62.

- Астапова Т.Н. 1954. Рост и формирование побегов дуба в лесах Подмосковья. Ученые записки Московск. городского педагогич. ин-та им. В.П. Потемкина. Т. 37. С. 135–155.

- Белостоков Г.П. 1966. Морфологическая структура скелетной ветви березы пушистой. Ученые записки Смоленск. гос. педагогич. ин-та. Вып. 16. С. 94–100.

- Белостоков Г.П. 1974. Морфологическая структура кустовидного подроста Quercus pedunculata Ehrh. (Fagaceae). Ботанический журн. Т. 59, № 4. С. 578– 588.

- Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. 2004. М.: Наука. Кн. 1. 479 с. Кн. 2. 575 с.

- Гатцук Л.Е. 1974. Геммаксиллярные растения и система соподчиненных единиц их побегового тела. Бюлл. МОИП. Отд. биологический. Т. 79, № 1. С. 100– 113.

- Грудзинская И.А. 1960. Летнее побегообразование у древесных растений и его классификация. Ботанический журн. Т. 43, № 7. С. 968–978.

- Дятлов В.В. 2006. Поливариантность структуры особей Quercus robur в условиях фитоценозов речных пойм некоторых районов Костромской области. Вестн.КГУ им. Н.А. Некрасова. № 4. С. 11–15.

- Евстигнеев О.И. 1988. Особенности развития широколиственных деревьев под пологом леса при различной освещенности. Ботанический журн.. Т. 73, № 12. С. 1730–1736.

- Евстигнеев О.И., Воеводин П.В. 2013. Формирование лесной растительности на лугах (на примере Неруссо-Деснянского полесья). Бюлл. МОИП. Отд. биологический. Т. 118, Вып. 4. С. 64–70.

- Жукова Л.А., Комаров А.С. 1990. Поливариантность онтогенеза и динамика ценопопуляций растений. Журнал общей биологии. Т. 51, № 4. С. 450–461.

- Иванова А.В., Мазуренко М.Т. 2013. Варианты реализации онтогенетической траектории Quercus robur (Fagaceae) Самарской области. Ботанический журн. Т. 98, № 8. С. 1014–1030.

- Казакова Н.Л., Антонова И.С. 2015. Форма кроны Araucaria araucana (Molina) K. Koch в разных возрастных состояниях и экологических условиях естественных местообитаний. Вестн. Тверск. гос. ун-та. Сер. «Биология и экология». № 3. С. 135–153.

- Каплина Н.Ф., Селочник Н.Н. 2009. Морфология крон и состояние дуба черешчатого в средневозрастных насаждениях лесостепи. Лесоведение. № 3. С. 33–42.

- Корона В. В. 2002. О сходстве и различиях морфологических концепций Линнея и Гете. Журнал общей биологии. Т. 63, № 3. С. 227–235.

- Костина М.В., Барабанщикова Н.С., Битюгова Г.В., Ясинская О.И., Дубах А.М. 2015. Структурные модификации кроны березы повислой (Betula pendula Roth.) в зависимости от экологических условий произрастания. Сибирский экологический журн. Т. 22, № 5. С. 710–724. https://doi.org/10.15372 / SEJ20150505.

- Марфенин Н.Н. 1999. Концепция модульной организации в развитии. Журнал общей биологии. Т. 60, № 1. С. 6–17.

- Морозов Г.Ф. 1930. Учение о лесе. 5-е изд. М., Л.: Государственное издательство. 440 с.

- Новосельцев В. Д., Бугаев В.А. 1985. Дубравы. М.: Агропромиздат. 214 с.

- Нухимовский Е.Л. 1997. Основы биоморфологии семенных растений. Т. 1. Теория организации биоморф. М.: Недра. 630 с.

- Ричардс П. 1961. Тропический дождевой лес. М.: Издательство иностранной литературы. 448 с.

- Рябцев И.С., Тиходеева М.Ю., Рябцева И.М. 2009.

- Подпологовое возобновление лесообразующих пород в широколиственных лесах разного возраста с господством дуба черешчатого (Quercus robur L.). Вестн. СПбГУ. Сер. 3. Биология. Вып. 2. С. 11–21.

- Савиных Н.П., Мальцева Т.А. 2008. Модуль у растений как структура и категория. Вестн. Тверск. гос. ун-та. Сер. «Биология и экология». Вып. 9. С. 227–233.

- Савиных Н.П., Черемушкина В.А. 2015. Биоморфология: современное состояние и перспективы. Сибирский экологический журн. Т. 22, № 5. С. 659–670. https://doi.org/10.15372/ SEJ20150501.

- Серебряков И. Г. 1962. Экологическая морфология растений. М.: Высш. школа. 380 с.

- Смирнова О.В., Бобровский М.В. 2004. Дуб-кочевник. Природа. № 12. С. 26–30.

- Стаменов М.Н. 2016. Структурно-функциональное разнообразие и количественные признаки двухлетних побеговых систем у прегенеративных особей Quercus robur L. (Fagaceae) в различных условиях освещения в центре Европейской России. Вестн. СПбГУ. Сер. 3. Биология. Вып. 1. С. 49–61.

- Шаровкина М.М., Антонова И.С. 2011. Некоторые особенности строения кроны молодых генеративных деревьев Tilia platyphyllos Scop. в разных экологических условиях. Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. Вып. 3. С. 26–36.

- Царев А.П., Погиба С.П., Тренин В.В. 2003. Селекция и репродукция лесных древесных пород: Учебник. М.: Логос. 520 с.

- Шитт П.Г. 1952. Биологические основы агротехники плодоводства. М.: Гос. изд-во сельскохоз. литературы. 360 с.

- Barthélemy D., Caraglio Y. 2007. Plant architecture: a dynamic, multilevel and comprehensive approach to plant form, structure and ontogeny. Annals of botany 99: 375–407. https://doi.org/10.1093/aob/mcl260.

- Charles-Dominique T., Édelin C., Bouchard A. 2010. Architectural strategies of Cornus sericea, a native but invasive shrub of Southern Quebec, Canada, under an open or a closed canopy. Annals of Botany 105: 205– 220. https://doi.org/10.1093/aob/mcp273.

- Costes, E., Lauri P. É., Regnard J. L. 2006. Analyzing Fruit Tree Architecture: Implications for tree management and fruit production. Horticultural Reviews 32. 61 p.

- Édelin C. 1991. Nouvelles données sur l’architecture des arbres sympodiaux: le concept de plan d’organisation. In: L’Arbre: Biologie et Développement: Proceedlings of the Naturalia Monspeliensia, 2nd International Tree Conference. Montpellier. Pp. 127–154.

- Evstigneev O.I., Korotkov V.N. 2016. Ontogenetic stages of trees: an overview. Russian Journal of Ecosystem Ecology 1 (2):1–31. https://doi.org/10.21685/25000578-2016-2-1.

- Hallé, F., Oldeman R.A., Tomlinson P.B. 1978. Tropical trees and architectural analysis. Berlin, Heidelberg, New York: Springer–Verlag. 445 p.

- Kawamura K. 2010. A conceptual framework for the study of modular responses to local environmental heterogeneity within the plant crown and a review of related concepts. Ecological Research 25: 733–744. https://doi.org/10.1007/s11284-009-0688-0.

- Millet J., Bouchard A., Édelin C. 1999. Relationship between architecture and successional status of trees in the temperate deciduous forest. Écoscience 6 (2): 187–203.

- O’Connell B.M., Kelty M.J. 1994. Crown architecture of understory and open-grown white pine (Pinus strobus L.) saplings. Tree Physiology 14: 89–102.

- Raimbault, P., Tanguy M. 1993. La gestion des arbres d'ornement. 1re partie: Une méthode d'analyse et de diagnostic de la partie aérienne. Revue forestière française. 25(2): 97–117.