Полнотекстовая база данных “Выдающиеся почвоведы России”: создание, назначение, использование

Автор: Бунин М.С., Коленченко И.А., Пирумова Л.Н., Непочатых А.Ю., Кадилина Е.П.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 125, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена полнотекстовая проблемно-ориентированная база данных (БД) “Выдающиеся почвоведы России”, созданная Федеральным государственным бюджетным научным учреждением “Центральная научная сельскохозяйственная библиотека” (ЦНСХБ) с целью информационного обеспечения научных исследований в области почвоведения и совершенствования информационно-библиотечного обслуживания ученых и специалистов АПК. Полнотекстовые БД значительно расширяют возможности доступа пользователей к информационным ресурсам, экономят их время, позволяя получить нужную информацию на рабочий стол без физического посещения библиотеки. Включение в научный оборот полных электронных текстов наиболее значимых трудов выдающихся российских ученых почвоведов, являющихся частью научного наследия, организованных в единый структурированный массив, позволяющий проводить быстрый и эффективный поиск по отдельным атрибутам документа и полному тексту, повышает качество информационного сопровождения научных исследований по проблеме земледелия, почвоведения. Описана методика формирования БД. БД является частью комплекса информационных ресурсов ЦНСХБ, лингвистические и программные средства которого обеспечивают формирование полной библиографической записи, релевантный и быстрый поиск. Содержание БД формировалось из фонда ЦНСХБ. В результате изучения фонда, литературных и библиографических источников, консультаций со специалистами ФИЦ “Почвенный институт имени В.В. Докучаева” был сформирован список из 147 персон. В список включены наиболее известные почвоведы, внесшие большой вклад в развитие почвоведения и оставившие заметный след в науке: ученые царской России, ученые, работавшие в СССР, и ученые, работающие в настоящее время. Наука о почве родилась в России, ее называют российской наукой, поскольку именно русские ученые заложили фундамент классического почвоведения. В БД включены труды основоположников почвоведения. Созданная проблемно-ориентированная БД “Выдающиеся почвоведы России” содержит более 450 документов. Создание проблемно-ориентированных БД повышает качество информационно-библиотечного обслуживания пользователей, обеспечивая быстроту, комфортность поиска и возможность получения информации на рабочий стол исследователя. Включение ретроспективных или малоизвестных работ почвоведов в общенаучный оборот расширяет границы познания пользователей, что будет полезно ученым и практикам, изучающим исторические корни развития почвоведения.

Почвоведение, информационные ресурсы, базы данных, история почвоведения, ЦНСХБ

Короткий адрес: https://sciup.org/143185046

IDR: 143185046 | УДК: 631.4:002.53:004.65(470) | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-125-328-354

Текст научной статьи Полнотекстовая база данных “Выдающиеся почвоведы России”: создание, назначение, использование

*, e-mail: , **, e-mail: , ***, e-mail: , ****, e-mail: , *****, e-mail:

3B Orlikov per., Moscow 107140, Russian Federation, *, e-mail: , **, e-mail: , ***, e-mail: , ****, e-mail: , *****, e-mail:

Полнотекстовые базы данных (БД) – документальные БД, включающие полные тексты документов с их библиографическим описанием, значительно расширяют возможности доступа, предоставляя один и тот же текст в различных форматах, включая иллюстрации, графики и таблицы. Цифровизация библиотек, создание национальной электронной библиотеки побуждают библиотеки к увеличению объемов оцифровки, что способствует созданию цифровых тематических коллекций (Авдеева, 2012; Арефьева, Аврамова, 2005; Негуляев, Охезина, 2011; Полнотекстовые базы данных “Единого…”, 2013; Фадеева, 2012; Шабурова, 2006). Однако темпы и объемы оцифровки сдерживаются авторским правом, сложностью заключения лицензионных договоров с авторами, трудностями разыскания самого автора, что влияет на подбор документов в тематических коллекциях и глубину их ретроспекции (Перегоедова, Балуткина, 2012). Очевидно, что полнотекстовые БД экономят время пользователя, предоставляя не только информацию о документе, но и его полный текст. Анализ востребованности электронных ресурсов, проводимый в ЦНСХБ (Косикова и др., 2018; Косикова и др. 2020), показал, что большинство читателей предпочитают работать с электронными ресурсами: полнотекстовыми, а также реферативными и библиографическими БД и электронными каталогами.

Целью создания полнотекстовой тематической БД “Выдающиеся почвоведы России” является совершенствование информационно-библиографического обслуживания ученых и специалистов АПК за счет предоставления удаленного доступа к полнотекстовым электронным информационным ресурсам, обеспечение сохранности и доступности документов для научноисследовательских и практических целей.

Включение в научный оборот полных электронных текстов наиболее значимых трудов выдающихся российских ученых почвоведов, являющихся частью научного наследия, организованных в единый структурированный и проиндексированный массив, поз- воляющий проводить быстрый и эффективный поиск по отдельным атрибутам документа и полному тексту, повышает качество информационного обеспечения научных исследований по проблеме земледелия, почвоведения. Полнотекстовая БД вошла в качестве нового элемента, отвечающего современному уровню представления, структурирования и поиска информации, в систему электронных информационных ресурсов ЦНСХБ.

БД “Выдающиеся почвоведы России” предназначена для научных работников, специалистов АПК и смежных отраслей знания, сотрудников библиотек и органов НТИ, широкого круга читателей.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Формирование БД проходило в 2 этапа: этап проектирования и этап создания БД. На этапе проектирования, исходя из особенностей тематики, были определены и разработаны: концепция формирования БД – ее структура, тематический охват, принципы отбора документов, виды документов, информационная база, состав библиографического описания, технология автоматизированного формирования библиографической записи (присоединение рефератов и полных текстов), лингвистическое обеспечение, программное обеспечение, технология формирования БД, пользовательский интерфейс, формы доступа. Этап создания БД включал: контент-анализ фонда ФГБНУ ЦНСХБ, отбор документов, создание контента, научную обработку документов и ввод информации, оцифровку документов, подготовку исторических справок, написание рефератов на особо важные документы. Заключительный этап состоял в объединении библиографической записи и полного текста, присоединении обложки, реферата, исторической справки, размещении на сайте.

Информационной базой коллекции “Выдающиеся почвоведы России” является документный фонд ЦНСХБ. Ретроспекция документов в БД определена периодом ХIX–XXI вв. БД включает научную, научно-практическую, обзорную информацию.

Структура БД включает 3 хронологических раздела, определяемых историческими периодами:

-

- почвоведы Российской империи (до 1917 г. включитель-

- но);

-

- почвоведы советской эпохи (1918–1992 гг.);

-

- почвоведы современной России (1993 г. – н/в).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

База данных является компонентом информационнобиблиотечной системы ЦНСХБ – автономной полнотекстовой БД и составной частью Электронной библиотеки ЦНСХБ. БД создавалась в АБИС OPAC-Global и представлена на сайте ЦНСХБ в блоке “Базы данных собственной генерации”.

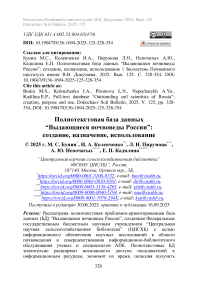

Информация о наличии полного текста документа появляется на экране вместе с библиографической записью (рис. 1). На экране полный текст документа отображается постранично (возможно отображение разворота). Возможен поиск по фрагменту слова и переход к заданной странице. Пользователь может сделать закладки и распечатать заложенную страницу, что не противоречит действующему законодательству. В БД есть механизм запрета на копирование документа целиком или отдельных страниц (не закладок).

Рис. 1. Пример отображения информации о наличии полного текста в БД.

Fig. 1. Example of displaying information about the presence of full text in a database.

Программные средства позволяют обеспечить различные формы доступа в зависимости от правового статуса документа и разрешения на доступ (ограниченный или неограниченный доступ). Зарегистрированным пользователям и из читальных залов библиотеки доступны документы любого статуса. При переходе в режим отображения документа высвечивается библиографическая запись, которая при наличии сопровождается изображением обложки (или ее аналога) и ссылкой на полный текст.

Для формирования запроса, поиска, просмотра и выдачи информации используются различные возможности АБИС OPAC-Global. Навигация по разделам обеспечивает поиск по 3 хронологическим разделам. Навигация через поиск соответствует общепринятому поиску по элементам библиографических записей документов и элементам ПОД. Элементы библиографического описания (от 20 до 250 полей формата RUSMARC) обеспечивают идентификационный поиск по формальным признакам документа, а остальные элементы ПОДа – релевантный тематический поиск. В БД существует 2 вида поиска: простой (термины, автор); сложный – по полям формата (шифр, автор, заглавие, вид документа, ключевые слова, язык, страна, год издания), как по отдельным полям, так и по сочетанию нескольких полей.

Доступ к документам предоставляется в зависимости от статуса документа. Включаются документы, на которые не распространяется действие авторского права, а также документы, с авторами которых заключен лицензионный договор. Например, доступ к документу, на который автор по лицензионному соглашению ограничил свободный доступ, осуществляется только в читальном зале ЦНСХБ и только авторизированным пользователям из виртуальных читальных залов через удаленный терминал.

Контент БД формировался из документов ретрофонда ЦНСХБ. Проводились исторические изыскания. Изучали историю формирования почвоведения как науки. Проводили консультации со специалистами Федерального исследовательского центра “Почвенный институт имени В.В. Докучаева” в процессе формирования списка выдающихся почвоведов России. Был составлен список из 125 персон, внесших большой вклад в развитие почвоведения и оставивших заметный след в науке по 3 хронологическим периодам: ученые царской России; ученые, работавшие в СССР; и ученые, работающие в настоящее время. Среди них Иван Николаевич Антипов-Каратаев, Владимир Иванович Вернадский, Василий Робертович Вильямс, Георгий Николаевич Высоцкий, Геннадий Павлович Гамзиков, Константин Каэтанович Гедройц, Константин Дмитриевич Глинка, Василий Васильевич Докучаев, Алексей Григорьевич Дояренко, Александр Николаевич Каштанов, Петр Самсонович Коссович, Павел Андреевич Костычев, Сергей Семенович Неуструев, Дмитрий Николаевич Прянишников, Николай Михайлович Сибирцев, Александр Иванович Сте-бут, Николай Максимович Тулайков, Иван Владимирович Тюрин и др. Затем, путем более глубоких изысканий, был выявлен ряд ученых, менее известных широкому кругу читателей, но внесших существенный вклад в развитие почвоведения. Включение в данный информационный продукт персон, чьи имена по прошествии времени стали забываться, имеет целью сделать их достоянием широкого круга ученых и специалистов в области почвоведения. Таким образом, в список было добавлено еще 22 персоны, среди которых Аболин Р.И., Адамов Н.П., Бараков П.Ф., Драницын Д.А., Домрачева Е.А., Ризположенский Р., Постников А., Филатов М.М. и др. Поскольку существуют большие правовые ограничения по предоставлению полнотекстовых документов в свободном доступе, было принято решение начать формирование коллекции с документов, на которые уже не распространяется авторское право. Поэтому в первую очередь отбирали для включения в БД документы, изданные спустя 75 лет после смерти автора, т. е. до 1950 г. Таким образом, были сформированы с возможной полнотой 2 хронологических раздела БД: раздел “до 1917 г.” (труды ученых, работавших в Российской империи) и частично раздел “1918–1992 гг.” (труды ученых, работавших в годы советской власти, изданные до 1950 г.).

Для формирования раздела “1993 – н/в”, т. е. включения трудов современных ученых-почвоведов потребуется заключение с ними лицензионных договоров, разрешающих размещение трудов в открытом доступе. Наибольшая трудность будет связана с включением трудов, изданных после 1950 г., ученых, уже ушедших из жизни. Для размещения их в открытом доступе требуется разрешение наследников, получить которое крайне затруднительно. Поэтому эти труды предполагается размещать со статусом “ограниченного доступа” (только в читальных, в т. ч. удаленных, залах ЦНСХБ).

На заглавной странице БД представлено описание БД и краткая история формирования и развития науки почвоведения в России – науки о почве, ее составе, свойствах, происхождении, распространении, использовании, деградации и восстановлении, которая изучает почву как самостоятельное природное тело. Как известно, это комплексная мультидисциплинарная область знаний с единым объектом изучения; она базируется на данных геологии, биологии, географии, химии, физики и других наук (Большая российская энциклопедия, 2016).

В России интерес к почвам, их особенностям, свойству, плодородию появился задолго до того, как почвоведение стало наукой. Это было обусловлено особенностями географии, климата, экономики страны – огромное пространство, неблагоприятные климатические условия, аграрный характер производства. Почва, ее свойства, проявляющиеся в плодородии, привлекали внимание исследователей. Например, М.В. Ломоносов изучал почвы, и некоторые исследователи называют его первым почвоведом (Мирецкая, 2020).

Наука о почве родилась в России, ее называют российской наукой, поскольку именно русские ученые заложили фундамент классического почвоведения. Основы его сформированы выдающимися учеными В.В. Докучаевым и П.А. Костычевым. В конце XVIII–начале XIX вв. почвоведение еще не стало самостоятельной наукой, оно рассматривалось как раздел геологии (М.В. Ломоносов, В.М. Серегин) и основоположники его – В.В. Докучаев и Н.М. Сибирцев были геологами. В.В. Докучаев изучал закономерности современных геологических процессов – формирование речных пойм, развитие эрозии, преподавал минералогию и кристаллографию. Н.М. Сибирцев решал задачи региональной геологии Верхнего и Среднего Поволжья. В конце XIX в. почвоведение было включено в реестр фундаментальных наук, тем самым были признаны самостоятельность и фундаментальность этой науки.

В России к началу XVIII в. было накоплено большое количество практических сведений о свойствах различных почв, но сведения эти были часто эмпирическими, разрозненными. Проходил процесс накопления и систематизаций знаний о почвах. Зарождением науки о почвах считают 10 декабря 1883 г. – день защиты в Санкт-Петербургском университете докторской диссертации В.В. Докучаевым “Русский чернозем” и выхода в свет в этом же году этого знаменитого труда (рис. 2), положившего начало современному генетическому почвоведению как самостоятельной естественно-исторической науки.

В нем почва рассматривалась как самостоятельное естественно-историческое тело, формирующееся при взаимодействии различных факторов. В.В. Докучаев разработал профильные и почвенно-геоморфологические методы изучения почв, открыл законы природной зональности и выявил географические законо- мерности распространения почв. В основу классификации почв он положил генетический принцип, т. е. происхождение почв.

Рис. 2. Скан обложки книги Докучаева В.В. “Русский чернозем”.

Fig. 2. Scan of the cover of the V.V. Dokuchaev’s book “Russian chernozem”.

В.В. Докучаев сформулировал в ряде своих работ научное представление о почве, изложил теоретические основы почвоведения как самостоятельной науки. На примере чернозема доказал, что почва подобно минералам, растениям и животным представляет собой естественно-историческое тело. П.А. Костычев подчеркнул ведущую роль растительности как фактора почвообразования и определил почву как “верхний слой земли до той глубины, до которой доходит главная масса растительных корней”. По В.Р. Вильямсу, почвой называют верхний рыхлый слой земной коры, способный производить урожай растений. Существенным свойством почвы является плодородие, которое отличает почву от бесплодной горной породы.

К концу XIX в. почвоведение в России успешно развивалось. В Санкт-Петербургском университете на физикоматематическом факультете в 1885 г. под руководством А.В. Со-ветова и В.В. Докучаева издается журнал “Материалы по изучению русских почв”, а в 1899 г. под руководством П.В. Отоцкого стал издаваться журнал “Почвоведение”.

Начало XX в. характеризуется интенсивным развитием почвенно-географических исследований, исследований почв отдельных районов, выявление земель, пригодных для развития сельского хозяйства. В 1904 г. открыт Центральный музей почвоведения. Уже в 1920–1930-х годах почвоведение получило признание. Продолжались работы по выявлению и оценке почвенных ресурсов страны, обследовались обширные территории, создавались почвенные карты различных регионов России. Обобщение полученных результатов отразилось в монографиях ряда ученых: К.Д. Глинки – “Почвы России и прилегающих стран” (1923), Л.И. Прасолова – “Почвенные области России” (1922), С.С. Неуструева – “Элементы географии почв” (1931), А.А. Роде – “Подзолообразовательный процесс” (1937), А.А. Красюк – “Почвы и их исследование в поле” (1931). В этот же период широкое развитие получили исследования в области химии почв. Работы К.К. Гедройца по изучению коллоидно-химической природы процессов почвообразования, начатые еще в дореволюционный период, получили дальнейшее развитие.

В середине XX в. продолжались исследования почв и почвенного покрова в различных регионах страны. Собранные материалы легли в основу разработки приемов оптимизации физикохимических свойств пахотных почв.

В 1970-е годы особое внимание уделялось изучению состава и свойств пахотных и луговых дерново-подзолистых почв и их изменению под влиянием длительного сельскохозяйственного использования.

Важнейшей задачей почвоведения, географии почв является всестороннее изучение строения, состава, свойств, закономерностей дифференциации почвенного покрова с целью рационального использования земельных ресурсов. Как отмечают Г.Д. Белицина и др. (1988), почвоведение дифференцируется в зависимости от характера использования почв на сельскохозяйственное, лесное, санитарное, инженерное. Решение продовольственной программы во многом зависит от состояния сельскохозяйственного почвоведения.

Агропочвоведение является научной основой для разработки методики регулирования плодородия почв с учетом региональных особенностей различных частей нашей страны (Основы почвоведения…, 2021, С. 6–8).

Контент БД включает документы научного, научнотехнического, научно-практического, методического, обзорного характера, в том числе монографии, учебники, авторефераты и статьи российских ученых-почвоведов. Прежде всего в БД включены основные труды Василия Васильевича Докучаева (1846– 1903) как основоположника российского почвоведения. В.В. Докучаев – выдающийся ученый-естествоиспытатель, основатель науки о почве. По словам В.И. Вернадского, В.В. Докучаев не только создал целую школу в России, но и оказал большое влияние за пределами отечества.

В работе “Картография русских почв” (1879) В.В. Докучаев делает вывод, что почва – это “…вполне самостоятельное естественно-историческое тело, которое является продуктом совокупной деятельности: грунта, климата, растений и животных, возраста страны и, отчасти, рельефа местности” (рис. 3). Это положение В.В. Докучаева, в дальнейшем получившее название учения о факторах почвообразования, легло в основу изучения почв, их пространственной дифференциации.

В БД включен ряд книг ученика и последователя В.В. Докучаева - Константина Дмитриевича Глинки (1867-1927). Он как крупнейший специалист в области минералогии почв и исследования процессов выветривания – основоположник палеопочвоведения, составил почвенные карты России и мира, дал характеристики основных типов почв, закрепил таксономическое значение этого понятия. Первый академик-почвовед, профессор, действительный член АН СССР, выдающийся организатор, первый директор Почвенного института им. В.В. Докучаева и первый ректор Воронежского сельскохозяйственного института имени императора Петра I. К.Д. Глинка внес крупный вклад в развитие таких направлений в науке о почве, как генезис, география, картография и минералогия почв.

Рис. 3. Скан обложки книги В. В. Докучаева “Картография русских почв”.

Fig. 3. Scan of the cover of V. V. Dokuchaev’s book “Cartography of Russian soils”.

В БД включены наиболее значимые труды К.Д. Глинки, в том числе работа “Дисперсные системы в почве / К.Д. Глинка, профессор Ленинградского университета и Сельскохозяйственного института. – Ленинград: Культурно-просветительское трудовое товарищество “Образование”, 1924. –- 78, [1] с., табл.; 25 см” (рис. 4), в которой сформулировано понятие о дисперсных системах, представлена классификация почвенных суспензий, почвенных коллоидов и растворов, затронуты вопросы электрической адсорбции и коагуляции, а также химической адсорбции.

Рис. 4. Скан обложки книги К.Д. Глинки “Дисперсные системы в почве”.

Fig. 4. Scan of the cover of K.D. Glinka’s book “Dispersed systems in soil”.

В БД также включены работы Д.Н. Прянишникова (1865– 1948). Дмитрием Николаевичем Прянишниковым сделан фундаментальный вклад в учение о питании высших растений и применении удобрений. На его трудах было воспитано много поколений агрономов и научных работников в области физиологии и биохимии растений и агрохимии. Работы Д.Н. Прянишникова и теперь являются источником знаний для учащейся молодежи в России и за рубежом. На основе разработанных им теорий агрохимия одерживает новые победы и в наши дни, а выводы из экспериментальных работ Д.Н. Прянишникова служат руководящими указаниями для практики рационального использования органических и минеральных удобрений – одного из важнейших средств повышения плодородия почвы и подъема урожайности возделываемых куль- тур. В БД представлена, например, книга “Учение об удобрении: агрономическая химия (избранные главы) / Д.Н. Прянишников. 5е изд. – Берлин : Р.С.Ф.С.Р. Государственное издательство, 1922. – VIII, 426, [2] с. : ил., табл. ; 23 см.” (рис. 5). В книге представлены данные по применению азотистых, фосфорнокислых и калийных удобрений, а также полных удобрительных веществ и косвенных удобрений. Дана методика постановки опытов с удобрениями.

Рис. 5. Скан обложки книги Д.Н. Прянишникова “Учение об удобрении”.

Fig. 5. Scan of the cover of D.N. Pryanishnikov’s book “The Doctrine of Fertilizer”.

БД включает ряд фундаментальных работ Николая Михайловича Сибирцева (1860–1900), ученика В.В. Докучаева, участвовавшего в 2 экспедициях под его руководством. Н.М. Сибирцев сыграл важную роль в становлении почвоведения, географии почв, с 1892 г. заведовал первой кафедрой почвоведения в Но- воалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства, автор первого учебника по почвоведению (Почвоведение в Санкт-Петербурге… 2013, С. 29), переиздававшегося 4 раза.

Н.М. Сибирцев разработал учение о почвенной зональности, генетическую классификацию почв, метод их бонитировки, изучил геологию Окско-Клязьминского региона. В базу включены, например, “Избранные сочинения : в 2 т., Т. 1. Почвоведение / Н.М. Сибирцев ; [под редакцией и с предисловием доктора сельскохозяйственных наук проф. С. С. Соболева]. – Москва : Сель-хозгиз, 1951. – 472 с., [1] л. портр. : ил., табл. + прил. (2 л. табл.)”.

В первом томе затронуты вопросы почвообразования, географии и картографии, бонитировки и классификации почв. Даны понятия агрохимических и агрофизических свойств почв, а также представлены методы исследования этих свойств. Во втором томе опубликованы материалы по исследованию почв Нижегородской губернии, труды экспедиции, снаряженной лесным департаментом под руководством профессора В.В. Докучаева, а также избранные статьи, доклады и речи.

Также в БД включены работы Павла Андреевича Костычева (1845–1895) – почвоведа, основателя научного почвоведения, агронома, ботаника, систематика, химика-аналитика, основателя почвенной микробиологии. П.А. Костычев – автор популярного учебника “Почвоведение” в 3 частях (1886–1887 гг.). Он уточнил само понятие “почва”, описал процесс происхождения черноземов и других почв, разработал способы их улучшения, выявив причины истощения. В БД включено, например, “Общедоступное руководство к земледелию : с рисунками / составил П. Костычев. - Изд. 4-е. – Москва : тип. Вильде, 1905. – 208 с. : ил. ; 24 см. – (Деревенское хозяйство и деревенская жизнь / под редакцией И. Горбунова-Посадова ; кн. 5)” (рис. 6).

Эта книга – учебник для крестьян, в котором подчеркивается важная роль микроорганизмов. Здесь даны ценные практические сведения: беречь верхний слой почвы, в котором живут микроорганизмы; на старопахотных почвах уметь воссоздать комковатую почвенную структуру, не запахивать верхний слой глубоко, а если такая необходимость есть, то верхний слой не переворачивать, а крошить. Учебник выдержал 9 изданий.

Рис. 6. Скан обложки книги П.А. Костычева “Общедоступное руководство к земледелию”.

Fig. 6. Scan of the cover of P.A. Kostychev’s book “A publicly available guide to agriculture”.

Среди русских и советских почвоведов выделяется Леонид Иванович Прасолов (1875–1954) – последователь В.В. Докучаева. Его труды имеют большое значение для построения генетической почвенной классификации. Л.И. Прасолов создал научный фундамент современной почвенной картографии, разработал для почвенных карт цветовую шкалу, систему буквенных индексов, создал методику учета почвенных ресурсов. Он разработал учение о почвенных провинциях и основные принципы почвенногеографического районирования, подробно описал мерзлотные, подзолисто-глеевые почвы, буроземы, черноземы, а также бурые лесные почвы Кавказа и Крыма, их генезис, географию распространения. Исследования Л.И. Прасолова посвящены генезису, географии, картографии и классификации почв, а также методам составления мелкомасштабных почвенных карт. Его труды явились основой для построения историко-географо-генетической классификации почв. Л.И. Прасолов впервые провел подсчеты почвенных ресурсов мира и отдельных стран, установив наличие больших, еще не используемых земельных фондов, пригодных для сельскохозяйственного использования.

В БД включены основные труды Л.И. Прасолова, в том числе книга “География почв, как фактор сельского хозяйства – Soil geography as a factor of agriculture / проф. Л. И. Прасолов. – Ленинград: Гос. ин-т опыт. агрономии, 1929. -– 41, [1] с. ; 24 см. - (Новейшие достижения и перспективы в области агрономии = Recent attainments and perspectives in agronomy / РСФСР, Нар. комиссариат земледелия, Гос. ин-т опыт. агрономии)”.

В книге отражено современное состояние географии почв, дан общий обзор почвенных областей и зон земного шара. Представлены характеристики почв СССР.

В БД представлены работы Константина Каэтановича Гедройца (1872–1932) – российского и советского почвоведа-агрохимика, основоположника коллоидной химии почв, академика Академии наук СССР. К.К. Гедройц разработал основы коллоидной химии почв, методы химического анализа и принципы классификации почв, изучил природу солонцеватости почв и на этой основе разработал теорию мелиорации солонцовых почв. Он автор учения о поглотительной способности почвы.

В БД отражены разноплановые труды К.К. Гедройца. Например, “Почва как культурная среда для сельскохозяйственных растений. Почвенные коллоиды и солонцеватость почв : по данным Агрохимического отдела Носовской с.-х. опытной станции : популярный очерк : с 2 картами и 8 рисунками / проф. К. К. Гедройц. — Киев : [б. и.], 1926 г. - 66 с., 2 л. карт ; 26 см.” (рис. 7).

В популярном очерке представлена взаимосвязь роста сельскохозяйственных культур и коллоидальных свойств почвы Носовской станции.

Рис. 7. Скан обложки книги К.К. Гедройца “Почва как культурная среда для сельскохозяйственных растений. Почвенные коллоиды и солонцеватость почв: по данным Агрохимического отдела Носовской с.-х. опытной станции: популярный очерк”.

Fig. 7. Scan of the cover of K.K. Giedroyt’s book “Soil as a cultural environment for agricultural plants. Soil colloid sand salinity of soils: according to data of the Agrochemical Department of Nosovskaya Agricultural Experimental Station: a popular essay”.

В БД представлены труды Алексея Григорьевича Дояренко (1874–1958), основателя научной школы агрофизики. Его методы исследования физических свойств почвы широко применяются и в настоящее время. Велики заслуги А.Г. Дояренко в организации сельскохозяйственного опытного дела в стране и в разработке методики полевых опытов. По его инициативе был основан “Научно- агрономический журнал”. Алексей Григорьевич постоянно выступал со статьями по вопросам общественной агрономии, методики опытного дела, методики обучения агрономии. В работе “Обработка почвы / А. Г. Дояренко, профессор Петровской с.-х. академии. – Изд. 2-е. – Москва : Экономическая жизнь, 1924. – 13 с. ; 26 см. – (Популярная библиотека “Экономической жизни”. Серия “Сельское хозяйство”; № 31)” (рис. 8), рассматриваются способы обработки почвы, влияние их на урожайность сельскохозяйственных культур, а также дается характеристика сельскохозяйственного орудия для обработки почвы.

Рис. 8. Скан обложки книги А.Г. Дояренко “Обработка почвы”.

Fig. 8. Scan of the cover of A.G. Doyarenko’s book “Tillage”.

Труды Ивана Александровича Стебута (1833–1923) также представлены в БД. И.А. Стебут – агроном, педагог, общественный деятель. Он создал первую отечественную классификацию полевых культур, обосновал применение систем земледелия и систематическое удобрение почв. Занимался внедрением в производство новых для российских хозяйств кормовых культур, восстановлением и расширением площадей возделывания льна. И.А. Стебут разработал приемы известкования и гипсования кислых почв, лесомелиоративные мероприятия. Он успешно преподавал в различных учебных заведениях, включая Горыгорецкий земледельческий институт и Петровскую земледельческую и лесную академию. В 1898–1905 гг. И.А. Стебут был официальным руководителем аграрной науки страны и председателем Ученого комитета Министерства земледелия и государственных имуществ. В БД включена среди прочих его книга “Статьи о русском сельском хозяйстве, его недостатках и мерах к его усовершенствованию. 1857-1882 г. / [соч.] И. А. Стебута . - Москва : изд. А. Л. Васильева , 1883. ( Москва : Тип. А. Иванова , 1883).- [2], 362 с. : табл. ; 25 см.”. В книге говорится о недостатках в современном положении сельскохозяйственной промышленности. Приводится отчет об агрономическом путешествии в Остзейские губернии, заметки о поездках в некоторые степные губернии. Также включены главы, посвященные обеспечению скота кормовыми средствами в северной, средней и черноземной части России.

Советский почвовед, агроном, ботаник Николай Максимович Тулайков (1875–1938) является автором более 400 научных и научно-популярных работ, посвященных разнообразным вопросам теоретической и практической агрономии. Основной сферой его научных интересов была борьба с засухой, в рамках которой он разработал агротехнические приемы, позволяющие получить высокие и устойчивые урожаи полевых культур в условиях засушливых районов. Большая часть работ Н.М. Тулайкова посвящена севооборотам, бессменной культуре, занятым парам, выращиванию кукурузы в Поволжье, агротехнике зерновых культур и другим вопросам. В БД включены особо значимые работы, в том числе книга “Озимая рожь, яровая пшеница, овес и приемы их возделывания : (для земледельцев засушливого Юго-Востока) /

-

Н. Тулайков.– Москва : Новая деревня, 1922. – 16, 16, 8 с. ; 22 см. – (Библиотека земледельца)” (рис. 9).

В книге описано значение обработки почвы под посевы ржи, рассмотрены особенности озимой ржи по занятым парам, даны рекомендации по удобрению паров, рассмотрена агротехника посева и ухода за посевами, а также уборки урожая. Приведены данные по посевным площадям, сбору урожая за 1910–1914 гг.

Рис. 9. Скан обложки книги Н.М. Тулайкова “Озимая рожь, яровая пшеница, овес и приемы их возделывания”.

Fig. 9. Scan of the cover of N.M. Tulaykov’s book “Winter rye spring wheat, oats and methods of their cultivation”.

ВЫВОДЫ

Созданная проблемно-ориентированная БД “Выдающиеся почвоведы России” содержит более 450 документов, в том числе 431 книгу и 19 статей, из них 431 документ имеет полный текст. Создание проблемно-ориентированных БД повышает качество информационно-библиотечного обслуживания пользователей, обеспечивая быстроту и комфортность поиска, и возможность получения информации на рабочий стол исследователя. Включение ретроспективных или малоизвестных работ почвоведов в общенаучный оборот расширяет границы познания пользователей, что будет полезно ученым, рассматривающим исторические корни развития почвоведения, и современным практикам.