Половецкое изваяние из могильника Бага-Бурул на Западе Калмыкии

Автор: Леонова Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается каменное изваяние, обнаруженное в результате исследования курганной группы Бага-Бурул в Республике Калмыкия в 2002 г. Изваяние, представляющее собой мужскую сидящую фигуру, было полностью вкопано в насыпь кургана 5 и тем самым скрыто от обзора. Археологический контекст, форма и детали изваяния позволяют датировать его серединой - втор. пол. XII - началом XIII в. Сопоставление с подобными находками Юга России дает возможность рассматривать данный комплекс как вариант половецкого святилища.

Бага-бурул, средневековье, курган, половецкие изваяния

Короткий адрес: https://sciup.org/143166128

IDR: 143166128

Текст научной статьи Половецкое изваяние из могильника Бага-Бурул на Западе Калмыкии

Каменные изваяния средневековых кочевников находят в степи, однако иногда контекст их первоначального расположения утрачен (ср.: Гуркин , 1990. С. 98; Привалова, Миненкова , 1998. С. 59; Полидович, Усачук , 2012. С. 206, 207, 214, 216, 223; и др.). Поэтому каждый случай находки изваяния в курганной насыпи представляет интерес, тем более что тема позднекочевнических культовых комплексов в насыпях курганов постоянно привлекает внимание исследователей (ср.: Швецов , 1979; Посредников , 1992; Гуркин , 1993; Привалова, Миненкова , 1998; Нарожный , 2003. С. 250-270; Евглевский , 1996; Евглевский, Данилко , 2012; Прокофьев, Прокофьева , 2012; Замуруйцев , 2015; и др.). Данная статья посвящена анализу одного из таких изваяний1, обнаруженных при раскопках курганной группы Бага-Бурул в Республике Калмыкия.

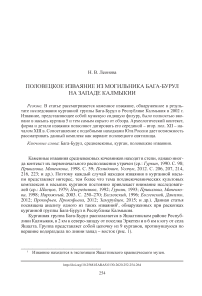

Курганная группа Бага-Бурул располагается в Яшалтинском районе Республики Калмыкия, в 2 км к северо-западу от поселка Эркетен и в 6 км к югу от села Яшалта. Группа представляет собой цепочку из 9 курганов, протянувшуюся по вершине водораздела по линии запад – восток (рис. 1).

1 Изваяние находится в экспозиции Яшалтинского краеведческого музея.

Рис. 1. Курганная группа Бага-Бурул (Республика Калмыкия, Яшалтинский район)

а – курганы 1, 3, 4 и 5, исследованные в 2002 г.; б – неисследованные курганы 2, 6, 7, 8, 9; в – грунтовые дороги; г – строящаяся дорога; д – оросительный канал; е – линия электропередач

В 2002 г. после начала строительства дороги по трассе Яшалта – Бага-Туктун, которое проходило в непосредственной близости от данной курганной группы, Степной археологической экспедицией ГИМ под руководством Н. И. Шишлиной были проведены спасательные раскопки на четырех курганах, насыпи которых попадали в зону строительства (курганы 1, 3, 4, 5; курган 2 был разрушен строителями дороги до начала работы экспедиции).

Материалы из исследованных курганов относятся к эпохе бронзы, раннему железному веку и средневековью. Особый интерес представляет находка средневекового каменного изваяния из насыпи кургана 5.

Курган 5 занимал центральное место в группе и являлся самым высоким. Насыпь округлой в плане формы, диаметром 27–28 м и высотой 1,5 м. К западу от него располагались курганы 6, 7, 8, 9 (высота кургана 9 достигала 1,2 м), к востоку – курганы 1, 2, 3, 4 (высота кургана 3 достигала 0,7 м) (рис. 1).

В двух исследованных курганах (3 и 4) были раскопаны погребения, относящиеся к эпохе средневековья. В кургане 5 было обнаружено 21 погребение, 14 из которых относятся к эпохе бронзы (погр. 2–9, 11, 12, 16, 19, 20, 21), 6 – к раннему железному веку (погр. 10, 13–15, 17, 18), культурная атрибуция захоронения 1 (фрагменты черепа младенца) неясна (Шишлина, 2002. С. 1–42).

Каменное изваяние было найдено при снятии первой восточной бровки, в северо-восточной части кургана. Оно оказалось вкопано в курганную насыпь вертикально, головой вверх, лицом на восток (рис. 2). Верх головы зафиксирован на глубине 47 см от центра кургана, основание – на глубине 199 см. Контуры ямы проследить не удалось, вероятно, яма была узкой. Об этом свидетельствует тот факт, что при установке каменной бабы частично затронуто погр. 3 срубной культуры, находившееся на глубине 70–87 см. При сооружении ямы для изваяния был уничтожен череп погребенного, но остальные кости, в том числе и шейные позвонки умершего, остались непотревоженными. Также при расчистке изваяния не были зафиксированы ни расклинивающие камни, зачастую встречающиеся при установке подобных статуй ( Швецов, 1979. С. 201; Гугуев, 2012. С. 69; Евглевский, Данилко , 2012. С. 119; и др.), ни другие следы обрядовых действий.

Рис. 2. Курганная группа Бага-Бурул, курган 5. Голова каменного изваяния в момент раскопок

При снятии изваяние оказалось расколото на 5 частей. Скорее всего, оно разбито в древности, но тогда же было вкопано вертикально, при этом все части были точно совмещены друг с другом (во время камеральной обработки его удалось реставрировать полностью).

Изваяние представляет собой мужскую сидящую фигуру, вырезанную из желтого с серым оттенком ракушечника. Хорошо выделена голова, шея не проработана. Плечи покато-угловатые, подняты почти до уровня ушей. По С. А. Плетневой, напоминает абрис I типа ( Плетнева , 1974. С. 55. Рис. 26: 1 ). Уши оформлены в виде округлого выпуклого валика, с разрывом в нижней части и углублением в средней. Лицо округлое, с большими щеками, с круглым полным подбородком, нижняя часть которого отбита, из-за чего не прослеживаются губы. Нос прямой, немного выпуклый, сужающийся книзу, кончик отбит. Глазные впадины подчеркнуты надбровными дугами. Глаза миндалевидные, выпуклые, небольшого размера. Отметим интересную деталь: мастер пытался «оживить» глаза, вырезав миндалевидные зрачки. Усы и борода не прослеживаются. На голове полусферический шлем с навершием (отколот), края шлема выпуклые. Живот выпуклый, узкий, подпрямоугольной формы. Руки объемные. Плечевые части рук удлинены, отделены от живота, предплечья – короткие. Кисти выпуклые, охватывают сосуд. Пальцы рук выполнены в рельефной технике. Четыре пальца каждой руки расположены перпендикулярно длинной оси сосуда и касаются кончиками друг друга. Большие пальцы отставлены и показаны мастером несколько условно, касаются подушечками друг друга. Сосуд в руках – цилиндрической формы с незначительно выступающими вперед венчиком и донцем. Он близок к I типу сосудов, по С. А. Плетневой (Там же. С. 52), 2 типу, по Г. А. Федорову-Давыдову ( Федоров-Давыдов , 1966. С. 177). Ступни отбиты, упираются в приступку (тоже отбита), вырезанную в пьедестале прямоугольной формы. Ноги объемные, выступающие вперед. Элементы одежды не выделены, за исключением обшлагов рукавов, которые показаны рельефными валиками. Предметы вооружения и другие детали отсутствуют. Тыльная сторона изваяния плоская. Складывается впечатление, что, вероятно, при изготовлении скульптура по бокам и с задней части была уплощена. Размеры изваяния: высота – 1,52 м, ширина в районе бедер – 0,37 м, толщина – 0,21 м (рис. 3; 4).

Г. А. Федоров-Давыдов «сидящие» статуи с соединенными на животе руками» и с сосудом в руках относил к типу II, подтипу б (Там же. С. 168) и датировал XII – началом XIII в., считая сидящие статуи более поздними по сравнению со стоящими (Там же. С. 184–186). С. А. Плетнева относила аналогичные изваяния к IV или V типу «мужских сидящих статуй». Датировать эти типы изваяний исследовательница предлагала в пределах XII в. ( Плетнева , 1974. С. 61–71). По типологии К. И. Красильникова и Л. И. Тельновой, изваяние можно предположительно соотнести с V типом «сидящих мужских» изваяний и датировать концом XII - началом XIII в. ( Красильников, Тельнова , 2000. С. 229, 231). Суммируя мнения авторов ( Федоров-Давыдов , 1966. С. 185; Плетнева , 1974. С. 63, 70; Красильников, Тельнова , 2000. С. 231), согласно которым сидящие половецкие изваяния появились позже стоящих, хронологические рамки находки из Ба-га-Бурула можно сузить до середины – втор. пол. XII – начала XIII в.

Рис. 3. Курганная группа Бага-Бурул, курган 5. Графический рисунок каменного изваяния. Вид спереди и сбоку. Стрелками показаны места соединения изваяния при реставрации

Рис. 4. Курганная группа Бага-Бурул, курган 5. Каменное изваяние.

Вид спереди

Исследование пространства вокруг каменного изваяния в кургане 5 могильника Бага-Бурул не выявило ни захоронений средневекового времени, ни следов ритуального действа, ни сооружений в центральной части кургана. Вероятно, в середине – втор. пол. XII – начале XIII в. в северо-восточную часть кургана по каким-то причинам поместили в вертикальном положении только само уже разбитое изваяние, сохранив его первоначальную целостность, и скрыли его.

Обратимся к близким по типу комплексам, открытым на Юге России, для которых исследователи реконструируют определенные ритуальные действия с изваяниями. Например, в кургане 4 могильника Чограй IX (Ставропольский край) каменное изваяние было полностью вкопано в восточную полу кургана в вертикальном положении лицом на юго-восток и расколото на две части. Сохранилась круглая в плане яма с почти вертикальными стенками, в центр которой оно и было помещено. С этим комплексом связаны и следы ритуального действа: в нижней части изваяния – на стопе и голени – отмечены пятна охры, у ног найден астрагал ( Кореневский и др., 1988. С. 131; Атавин, Андреева, 1998. С. 231). Исходя из этого, А. Г. Атавин и М. В. Андреева предположили, что изваяние не перемещалось, а находилось на своем месте. Находки половецких захоронений в непосредственной близости от него указывали на продолжительное время функционирования святилища, частью которого и было изваяние (Там же. С. 233).

В кургане 5 могильника Потайной ІІ (Ростовская обл.) каменное изваяние было также полностью вкопано в северо-восточную полу курганной насыпи в вертикальном положении лицом к востоку в 5 м от его центра ( Копылов , 1981. С. 105; Гуркин , 1991. С. 104). Под насыпью в центральной части была обнаружена еще одна яма большего размера без какого-либо погребального инвентаря (Там же). Данное обстоятельство позволило Е. И. Нарожному предположить, что в этом случае первоначально каменное изваяние было вкопано в центральную часть кургана и возвышалось над местностью, но с течением времени по каким-то причинам его перенесли и полностью скрыли в яме, выкопанной в поле кургана ( Нарожный , 2003. С. 251).

Другой интересный памятник – курган 1 могильника на Мечетном поле у с. Уткино (Перевальский р-н, Луганская обл.). В нем захоронили в специальной яме в насыпи два разбитых каменных изваяния ( Евглевский , 1996). Анализируя этот памятник, А. В. Евглевский реконструирует последовательность существования святилища: сначала изваяния были установлены на вершине кургана, являясь центром культового комплекса; потом святилище перестало функционировать, в насыпи была выкопана глубокая яма, куда поместили или сбросили предварительно разбитые изваяния, после чего данный комплекс перестает быть местом поклонения (Там же. С. 221).

Внося дополнения к выделенным С. В. Гуркиным двум типам половецких святилищ – со статуями на вершинах курганов (І тип) и со статуями в ямах в центральном или северо-восточном секторе насыпи (II тип) ( Гуркин , 1987. С. 108; 1993. С. 138), А. В. Евглевский уточняет, что изваяния, помещенные в специально подготовленные ямы в вертикальном положении

(ІІ тип)2, несли «ту же функциональную нагрузку, что и святилища первого типа, являясь… лишь его вариантом… По-видимому, любая особенность в конструкциях… святилищ обоих типов, а также способ установки изваяний… должны рассматриваться… равноценно, являясь… отражением различных социальных групп, традиций отдельных племен или, возможно, хронологическим показателем» ( Евглевский , 1996. С. 221).

Сопоставление находки из Бага-Бурула с близкими по типу комплексами показывает, что для данного комплекса характерны признаки половецких святилищ II типа, по С. В. Гуркину (помещение изваяния в яму в вертикальном положении и недоступность для обзора). Однако учитывая слова А. В. Евглевского о равноценном рассмотрении двух типов половецких святилищ, можно предположить, что комплекс носил более широкую функциональную нагрузку.

В территориальной близости от могильника Бага-Бурул известны находки, относящиеся ко II типу святилищ, по С. В. Гуркину. К ним относится деревянное изваяние из кургана 4 могильника Первомайский (Песчанокопский р-н, Ростовская обл.). Изваяние плохой сохранности, было полностью вкопано в центральную часть кургана и обращено на восток. Прослеживалась прямоугольная в плане яма с углублением для установки скульптуры, вокруг ямы – кольцевой ровик ( Гуркин , 1987. С. 101, 107). Другое изваяние из известняка найдено в кургане 21 II курганной группы Восточный Маныч, левый берег (Ики-Бурульский р-н, Республика Калмыкия). Изваяние было полностью вкопано в юго-восточный сектор кургана в 2 м от его центра. Голова изваяния и частично руки – разрушены. Захоронений, связанных с изваянием, не обнаружено ( Синицын , 1978. С. 81, 82).

Проведенный анализ находки половецкого изваяния в насыпи кургана 5 могильника Бага-Бурул позволяет подтвердить, что западная часть Калмыкии входит в ареал находок этого типа. Включение подобных комплексов в планиграфи-ческий контекст древних курганных групп отчасти позволяет реконструировать действия, связанные с использованием половецких изваяний в древности. Изваяния могли стоять на вершинах курганов и быть центром открытых святилищ. Но статуи могли перемещать и даже скрывать, закапывая вертикально в узкие ямы в насыпи курганов, скорее всего, тех, на вершине которых они первоначально стояли, но, возможно, иногда – и в насыпях других курганов. Ритуальные действия могли включать обряд разрушения статуи и последующего его помещения в хаотичном или строгом порядке в такой яме, а также подношения (зафиксированный пример – астрагал) или даже жертвоприношения ( Мирошина , 1985. С. 126; Гугуев, Мирошина , 2002. С. 53, 54, 64).

Как полагал М. Л. Швецов, половецкие святилища устраивали «на насыпях сравнительно небольших размеров» (Швецов, 1979. С. 199). Именно такие насыпи располагались вокруг кургана с закопанным изваянием в могильнике Бага-Бурул. Вполне вероятно, что объектом поклонения в группе курганов Ба-га-Бурул могло быть святилище, устроенное на одном из небольших курганов, причем относящемся и к эпохе бронзы. Однако на сегодняшний день этот вопрос остается открытым, так как четыре насыпи не раскопаны (рис. 1) и существование «группового святилища» может быть только предположением3.

Список литературы Половецкое изваяние из могильника Бага-Бурул на Западе Калмыкии

- Атавин А. Г., Андреева М. В., 1998. Половецкое святилище из Ставрополья//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. 1: Археология. Ставрополь: Наследие. С. 231-233.

- Гугуев Ю. К., 2012. Половецкое святилище на Северском Донце (проблема реконструкции первоначального вида культового комплекса)//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 10: Половецкое время/Гл. ред. А. В. Евглевский. Донецк: ДонНУ. С. 65-84.

- Гугуев Ю. К., Мирошина Т. В., 2002. Половецкое святилище-яма с каменной статуей и человеческими жертвоприношениями у села Бешпагир в Став-ропольском крае//Донская археология. № 3-4. С. 53-54, 64.

- Гуркин С. В., 1987. Половецкие святилища с деревянными изваяниями на Нижнем Дону//СА № 4. С. 100-109.

- Гуркин С. В., 1990. Половецкий поминальный комплекс из Северо-Восточного Празовья//Историко-археологические исследования в Азо-ве и на Нижнем Дону. Вып. 9: … в 1989 г./Отв. ред. В. Е. Максименко. Азов: Азовский краеведческий музей. С. 97-106.

- Гуркин С. В., 1991. Святилище половецкого времени с каменным изваянием на Нижнем Дону//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Вып. 10: … в 1990 г./Отв. ред. В. Е. Максименко. Азов: Азовский краеведческий музей. С. 103-112.

- Гуркин С. В., 1993. Еще раз о святилищах половецкого времени//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Вып. 11: … в 1991 г./Ред.: А. А. Горбенко, В. Е. Максименко. Азов: Азовский краеведческий музей. С. 138-144.

- Евглевский А. В., 1996. Культовое захоронение половецких каменных изваяний в святилище не Мечетном поле в Донбассе//Древние культуры Восточной Украины (проблемы изучения и правовой охраны археологического наследия)/Ред. С. Н. Санжаров. Луганск: ВУГУ. С. 214-224.

- Евглевский А. В., Данилко Н. М., 2012. Культовый комплекс половецкого времени на Правобережье Днепра//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 10: Половецкое время/Гл. ред. А. В. Евглевский. Донецк: Дон-НУ. С. 117-134.

- Замуруйцев О. В., 2015. Культовi споруди половецького часу на територiї За-порiзького краю//Проблеми вивчення та охорони пам'яток первiсного мистецтва пiвдня Европи (кам'яний вiк -епоха бронзи)/Нацiональний iсторико-археологiчний заповiдник «Кам’яна Могила». Запорiжжя: Дике Поле. С. 32-36.

- Копылов В. П., 1981.Раскопки курганов в Цимлянском районе//АО 1980 г. М.: Наука. С. 105.

- Кореневский С. Н., Андреева М. В., Ульянова О. А., 1988. Раскопки Ставропольской экспедиции//АО 1986 г. М.: Наука. С. 130-131.

- Красильников К. И., Тельнова Л. И., 2000. Половецкие изваяния Среднего Подонцовья: типология, эволюция, хронология (по материалам коллекций Луганской области)//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 1/Гл. ред. А. В. Евглевский. Донецк: ДонНУ. С. 227-243.

- Мирошина Т. В., 1985. Раскопки курганов у с. Бешпагир//АО 1983 г. М.: Наука. С. 125-126.

- Нарожный Е. И., 2003. О половецких изваяниях и святилищах XIII-XIV вв. Северного Кавказа и Дона//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 3: Половецко-золотоордынское время/Гл. ред. А. В. Евглевский. Донецк: ДонНУ. С. 245-274.

- Плетнева С. А., 1974. Половецкие каменные изваяния. М.: Наука. 200 с. (САИ; вып. Е4-2.)

- Полидович Ю. Б., Усачук А. Н., 2012. Вторая жизнь средневековых каменных изваяний//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 10: Половецкое время/Гл. ред. А.В. Евглевский. Донецк: ДонНУ. С. 199-260.

- Посредников В. А., 1992. Половецкое святилище у с. Благовка на юге Луганщины//Донецкий археологический сборник. Вып. 2/Науч. ред. В. А. Посредников. Донецк: Аверс КоЛТД. С. 180-185.

- Привалова О. Я., Миненкова Н. Е., 1998. О двух культовых памятниках средневековых кочевников степей юга Восточной Европы//Донецкий археологический сборник. Вып. 8/Науч. ред. В. А. Посредников. Донецк: Истоки. С. 59-70.

- Прокофьев Р. В., Прокофьева Т. Е., 2012. Два комплекса с половецкими статуями на реке Кундрючьей//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 10: Половецкое время/Гл. ред. А. В. Евглевский. Донецк: ДонНУ. С. 95-116.

- Синицын И. В., 1978. Древние памятники Восточного Маныча/Науч. ред. Е. К. Максимов. Саратов: СГУ. 2 т.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.: МГУ. С. 166-193.

- Швецов М. Л., 1979. Половецкие святилища//СА № 1. С. 199-209.

- Шишлина Н. И., 2002. Отчет об археологических исследованиях в Республике Калмыкия в 2002 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 27882, 27883.