Половецкое каменное изваяние из национального музея грузин

Автор: Датунашвили Н.Д., Чхаидзе В.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрено половецкое каменное изваяние, которое было обнаружено в Прикубанье в 60-х гг. XIX в. и перевезено в Тбилисский музей, где хранится и поныне. Ранее в историографии встречались лишь отрывочные сведени яоб этом памятнике. Его датировка может быть установлена в пределах XII-XIV вв.

Каменные изваяния, половцы, историография

Короткий адрес: https://sciup.org/14328364

IDR: 14328364

Текст научной статьи Половецкое каменное изваяние из национального музея грузин

В фонде каменных памятников музея Грузии им. С. Джанашия, в Тбилиси, хранится половецкое каменное изваяние (инвентарный № 201), состоящее из четырех частей. В Инвентарной книге не записано, в каком году экспонат поступил в Государственный музей. Однако известно, что до 1961 г. он уже находился в музее, когда был перевезен в Армазисхеви (близ г. Мцхета), где пребывал в лапидарной коллекции вплоть до 2006 г., после чего был возвращен обратно в музей.

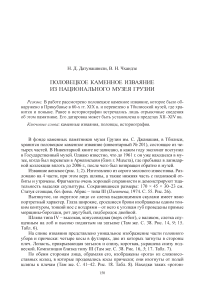

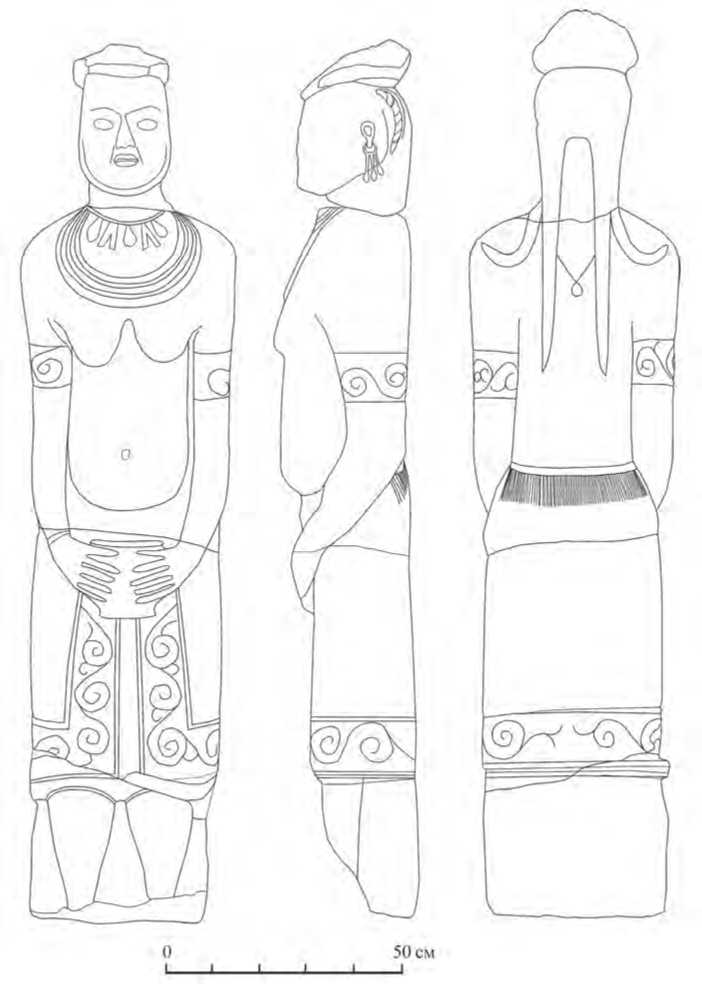

Изваяние женское (рис. 1; 2). Изготовлено из серого мелового известняка. Разломано на 4 части, при этом верх шляпы, а также нижняя часть с подножкой отбиты и утрачены. Фрагменты очень хорошей сохранности и демонстрируют тщательность выделки скульптуры. Сохранившиеся размеры: 170 × 45 × 30–23 см. Статуя стоящая, без фона. Абрис – типа III ( Плетнева , 1974. С. 55. Рис. 26).

Вытянутое, но округлое лицо со слегка выдающимися скулами имеет явно портретный характер. Глаза широкие, сросшиеся брови изображены одним тонким контуром, тонкий нос с ноздрями – от него к уголкам губ проведены прямые морщины-бороздки, рот двугубый, подбородок двойной.

Шляпа типа IV – высокая, конусовидная (верх отбит), с валиком, слегка спущенным на лоб и высоко поднятым на затылке (Там же. С. 38. Рис. 14, 9 ; 15. Табл. 6).

На спине изваяния представлено уникальное изображение части головного убора и прически: четыре косы в футлярах, две из которых загнуты в стороны плеч. Лопасть, прикрывающая затылок и спину, короткая, украшена снизу подвеской. Композиция близка типу III (Там же. С. 38. Рис. 16, 3 ; 17. Табл. 7).

По обеим сторонам лица, обрамляя его, изображены «рога» из сложносоставных колец, в которые продевались косы прически; они изогнуты от полей шляпы к плечам (Там же. С. 41–42. Рис. 18. Табл. 8). Находки таких «рогов»

*

50 см

Рис. 1. Изваяние из Национального музея Грузии. Фото

Рис. 2. Изваяние из Национального музея Грузии. Рисунок хорошо известны в женских погребениях средневековых кочевников (Швецов, 1993. С. 104–113. Рис. 1–3; Чхаидзе, 2008. С. 123–124. Рис. 3–4; Дружинина и др., 2011. С. 115–117; Pálóczi Horváth, 2014. P. 141–142. Fig. 99–100).

Серьги, изображенные на изваянии, не имеют аналогов в половецкой каменной скульптуре (см.: Плетнева , 1974. С. 44. Рис. 14, 13–19 ). Они кольчатые, с тремя отходящими вниз лучами, оканчивающимися тремя ромбическими подвесками. Серьги близкой формы XI–XII вв. известны в Волжской Булгарии ( Рябцева , 2000. Рис. 12, 14 ; 15), в XIII–XIV вв. – в Карпато-Дунайском регионе ( Рябцева , 2005. С. 469. Рис. 14, 7 ) и близ Новороссийска ( Сизов , 1889. С. 84. Табл. XIII, 6–7 ), а также в горной Ингушетии, где датируются XIV в. ( Нарожный , 2007. С. 87. Рис. 1, 2 ; Нарожный, Нарожный , 2009. С. 380. Рис. 3, 13 ).

На шее – ожерелье из подвесок разной формы типа II подтипа 1 ( Плетнева , 1974. С. 45. Рис. 20, 2 ; 21. Табл. 10), ниже – три гладкие гривны типа I (Там же. С. 45, 47. Рис. 20, 11 ; 22. Табл. 11).

Правая грудь немного больше левой. Живот округлый, переданный рельефно. Руки согнуты в локтях и плотно прижаты к туловищу – тип II (Там же. Рис. 23, 15 ). В руках – ритуальный сосуд конусовидной формы типа IV – с широким горлом и узким дном (Там же. С. 52, Рис. 23, 8 ).

Ворот на кафтане отсутствует (отбит?). Запястья обеих рук украшают витые браслеты с орнаментом «гнутые линии» (Там же. С. 34–35, 51. Рис. 23, 39 ; Гаврилина , 1986. Л. 152–153. Рис. 78, 30 ). Подобный орнамент встречается только на статуях Предкавказья и Донбасса ( Гераськова , 1991. С. 85–91. Рис. 18, 20. Табл. 22–23; 1999. С. 422–423. Рис. 10, 12; также см.: Квитницкий , 2015. С. 291. Рис. 14). На рукаве изображена нашивка ( Плетнева , 1974. С. 35. Рис. 12, 12 ).

Чресла стянуты поясом в виде одной полосы, прослеженным только на спине (Там же. С. 36). Подол кафтана расходящийся – типа II (Там же. С. 35, 51. Рис. 12, 17 ). Полы кафтана оторочены вышивкой из сочетаний спиралей, аналогичных орнаменту «гнутые линии» на браслетах запястий (Там же. С. 34–35. Рис. 23, 39 ). На ногах изваяния – сапоги (Там же. С. 37).

Согласно типологии разных исследователей, изваяние относится к типу I подтипу а ( Федоров-Давыдов , 1966. С. 168); типу III подтипу Б ( Плетнева , 1974. С. 65, 69. Рис. 34–36); типу 26 (массив В) ( Гераськова , 1991. С. 45–53, 55–57, 79–82. Рис. 6, 8).

Датировка рассмотренного изваяния устанавливается в пределах XII–XIV вв. (Там же. С. 81–82); оно может быть связано с половецким кочевым объединением. Именно в это время появилось большинство известных тюркских каменных изваяний Восточной Европы – в общем массиве скульптуры степей региона встречаются разнообразные по семантике экземпляры, которые достаточно осторожно, но возможно связать с различными средневековыми тюркскими народностями (Там же. С. 66–97. Рис. 12–25. Табл. 16–26; также см.: Квитницкий , 2015. С. 287–291).

Было бы чрезвычайно заманчиво соотнести представленное изваяние с пребыванием в XI–XII вв. половцев (кипчаков) в Грузии (см.: Анчабадзе , 1960. С. 113–126; Котляр , 1968. С. 16–24; Анчабадзе , 1980. С. 324–344; Мургулия, Шушарин , 1998. С. 73–152; Гуркин, Федирко , 2002. С. 39–47; и др.), однако ныне приходится констатировать, что каменные половецкие изваяния в Закавказье неизвестны. Наша статуя происходит из Прикубанья.

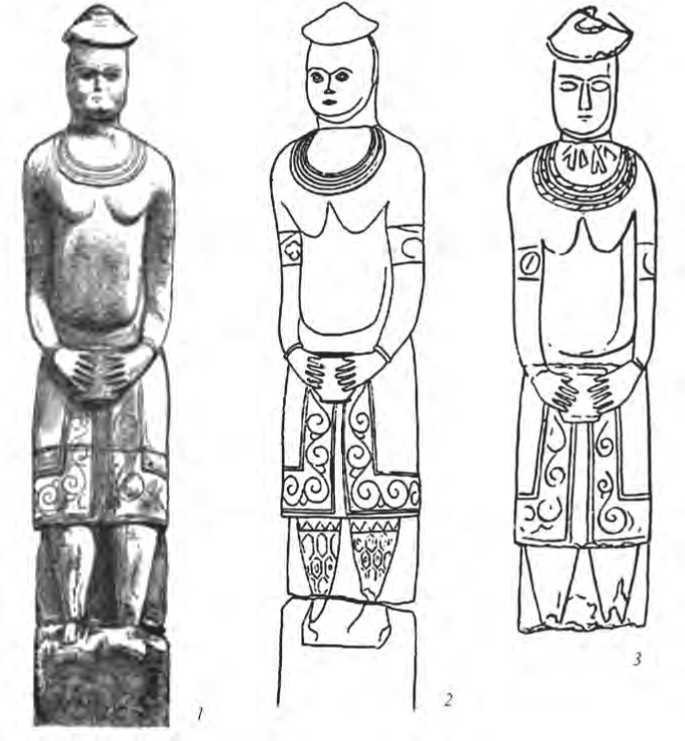

Первые известия о рассматриваемом изваянии помещены в «Древностях» за 1868 г., где сообщается, что каменная баба была найдена в апреле 1867 г. в 6 верстах от станицы Дядьковской Екатеринодарского округа. Уже тогда статуя оказалась разломанной на три части: голову, туловище с ногами и пьедестал. По приказу начальника Кубанской области графа Ф. Н. Сумарокова-Эльстона (1820–1877) статуя была доставлена в г. Екатеринодар (совр. Краснодар), а затем, по указанию наместника Кавказа вел. кн. Михаила Николаевича (1832–1909) перевезена в Тифлисский музей (Кубанская каменная..., 1868. С. 282). В заметке присутствует прорисовка изваяния, сделанная по фотографии (рис. 3, 1 ). В настоящее время ст. Дядьковская расположена в Кореновском районе Краснодарского края. Находки средневековых кочевнических изваяний в ее округе неизвестны ( Чхаидзе , 2014. С. 106. № 4. Рис. 4, 4 ).

Рисунок этого же изваяния был помещен в брошюре Н. И. Веселовского «Мнимые каменные бабы» (рис. 3, 2 ), однако в подписи под рисунком указано, что эта скульптура, хранящаяся в Тифлисском музее, происходит из Даховской станицы ( Веселовский , 1905. Рис. 11). Ст. Даховская располагается в Закубанье, в горной Адыгее, где, конечно, средневековые каменные изваяния неизвестны. Можно думать, что Н. И. Веселовский ошибся в названии, спутав ст. Дядьков-скую с Даховской. И, видимо, в силу этой ошибки рисунок из брошюры Н. И. Веселовского никогда не отождествлялся с прорисовкой в «Древностях». При этом некоторые исследователи ошибочно полагают, что следы самого изваяния затерялись ( Зеленский , 2001. С. 34).

В 1964 г. Т. М. Минаева в своем исследовании, посвященном половцам на Ставрополье, указала на женское изваяние, доставленное в Пятигорск известным караимским просветителем Авраамом Фирковичем (1787–1874). Изваяние затем было перевезено на выставку в Ставрополь, откуда оно, в свою очередь, поступило в Кавказский музей в Тифлисе ( Минаева , 1964. С. 182). Однако в работе Т. М. Минаевой представлено описание рассматриваемого нами изваяния.

Вслед за Т. М. Минаевой С. А. Плетнева в своем своде половецких каменных изваяний приводит описание нашего изваяния, отмечая, что Фиркович обнаружил его в окрестностях Пятигорска и что изваяние находится в Тбилиси ( Плетнева , 1974. С. 102. № 1079).

Более подробная информация о пятигорском изваянии содержится в статье В. А. Кузнецова, который приводит данные письма от 27 марта 1926 г. заведующего Ставропольским музеем Г. Н. Прозрителева (1849–1933)1. В этих материалах указано, что изваяние было привезено Фирковичем в 1849 г. в Пятигорск из его окрестностей, затем переправлено в Ставрополь на выставку и находилось у здания Городской думы. В 1856 г. в связи с открытием Кавказского музея статуя была перевезена в Тифлис. По фотографии статуи, присланной Музеем Грузии в Пятигорский музей в 1926 г., В. А. Кузнецовым выполнена ее прорисовка (рис. 3, 3 ) и описание ( Кузнецов , 1980. С.70, 72. Рис. 1, 2 ). И вновь это оказалось рассматриваемое нами изваяние.

1 Письмо хранится в Минеральных Водах, в личном архиве краеведа Н. М. Егорова (1876–1965). О нем: ( Савенко , 2016. С. 112–114).

Рис. 3. Изваяние из Национального музея Грузии

1 – по: Древности, 1868. С. 282; 2 – по: Веселовский , 1905. Рис. 11; 3 – по: Кузнецов , 1980. Рис. 1, 2

Таким образом, на основании представленных материалов можно полагать, что существовало два изваяния. Первое было обнаружено в 1849 г. Авраамом Фирковичем в окрестностях Пятигорска и в 1856 г. попало в Тифлисский музей. Это изваяние, видимо, утеряно, и за него в историографии была принята представленная здесь же в музее статуя, обнаруженная в ст. Дядьковской в 1867 г. и также поступившая в Тифлис. Таким образом, наша статуя является одним из первых половецких изваяний, что когда-либо поступали в музеи.

Можно добавить, что, судя по сохранившимся изображениям, верх шляпы на изваянии отсутствовал уже к моменту обнаружения статуи. И как было отмечено выше, первоначально изваяние было разломано на три части, однако самая нижняя часть с подножкой была утеряна между 1905 и 1926 гг., а впоследствии оказалась отколотой и нижняя часть с кафтаном и сапогами. Несмотря на это, нельзя не отметить, что именно благодаря постоянному хранению изваяния на протяжении 150 лет в закрытых помещениях Тбилисского музея и лапидария Армазисхеви изображения на статуе практически не пострадали. Это тем более показательно, что в большинстве музеев (Краснодарский, Ставропольский, Донецкий, Аскания Нова и др.) каменные изваяния хранятся на открытом воздухе, в лучшем случае под навесом, и их состояние с каждым годом ухудшается.

В заключение важно подчеркнуть, что представленная статуя не только дополняет свод находок половецких каменных изваяний на территории степного Предкавказья (см.: Чхаидзе , 2014. С. 105–107. Рис. 4; Голубев, Чхаидзе , 2014. С. 74–78. Рис. 1–4; Нарожный, Соков , 2015. С. 106–109. Рис. 1–12), но и в силу своей сохранности и тщательности выполнения, а также наличия уникальных изображений серег и четырех кос в футлярах является одним из интереснейших образцов половецкой монументальной скульптуры Восточноевропейских степей.

Список литературы Половецкое каменное изваяние из национального музея грузин

- Анчабадзе Г. З., 1980. Кыпчаки в Грузии//Проблемы современной тюркологии: материалы II Всесоюзной тюркологической конф./Ред. Б. А. Тулепбаев. Алма-Ата: Наука. С. 342-344.

- Анчабадзе З. В., 1960. Кыпчаки Северного Кавказа по данным грузинских летописей XI-XIV вв.//О происхождении балкарцев и карачаевцев: материалы научной сессии (1959). Нальчик: Кабардино-Балкарское кн. изд-во. С. 113-126.

- Веселовский Н. И., 1905. Мнимые каменные бабы. СПб.: Тип. П. П. Сойкина. 28 с.

- Гаврилина Л. М., 1986. Прикладное искусство кочевников Восточной Европы X-XIV веков//Архив ИА РАН. М. Р-2. № 2352.

- Гераськова Л. С., 1991. Скульптура средньовiчних кочовикiв степiв Схiдноï Европи. Київ: Наукова думка. 129 с., 24 табл.

- Гераськова Л. С., 1999. Новое в изучении монументальной скульптуры кочевников средневековья//Stratum plus. № 5: Неславянское в славянском мире. С. 408-435.

- Голубев Л. Э., Чхаидзе В. Н., 2014. Средневековые каменные изваяния из окрестностей станицы Новодонецкая (Выселковский район Краснодарского края)//КСИА. Вып. 232. С. 74-79.

- Гуркин С. В., Федирко Ю. В., 2002. К вопросу о взаимоотношениях половцев с народами Северного Кавказа и Закавказья во второй половине XI -первой трети XII вв.//Исторические этюды. Вып. 5. Ростов-на-Дону: РГУ. С. 39-49.

- Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н., Нарожный Е. И., 2011. Средневековые кочевники в Восточном Приазовье. Армавир; М.: ЦАИ АГПУ. 267 с.

- Зеленский Ю. В., 2001. Формирование коллекции половецких каменных изваяний Краснодарского историко-археологического музея-заповедника//Музейный вестник (к 25-летию музея-заповедника). Краснодар: КГИАМЗ. С. 32-37.

- Квитницкий М. В., 2015. Происхождение и пути миграции половцев в Северном Причерноморье по данным археологических источников//Stratum Plus. № 6: Артефакты власти. С. 277-304.

- Котляр Н. Ф., 1968. Половцы в Грузии и Владимир Мономах//Из истории украинско-грузинских связей. Тбилиси: Мецниереба. С. 16-24.

- Кубанская каменная баба//Древности. Археологический вестник, издаваемый Московским археологическим обществом. Т. 1, ноябрь-декабрь. М.: Тип. Грачева и К, 1868. С. 282-283.

- Кузнецов В. А., 1980. Тюркские изваяния из Пятигорья//Археология и вопросы древней истории Кабардино-Балкарии. Вып. 1. Нальчик: Кабардино-Балкарский ин-т истории, филологии и экономики. С. 69-78.

- Минаева Т. М., 1964. К вопросу о половцах на Ставрополье по археологическим данным//Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 11. Ставрополь: Ставропольское кн. изд-во. С. 167-196.

- Мургулия М. П., Шушарин В. П., 1998. Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII-XIII веках. М.: Ин-т славяноведения и балканистики. 336 с.

- Нарожный В. Е., Нарожный Е. И., 2009. Горная зона Восточного Придарьялья и золотоордынские владения (к изучению динамики взаимоотношений)//Донские древности. Вып. 10: Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве: материалы IV междунар. конф. посвященной памяти профессора МГУ Г. А. Федорова-Давыдова/Азов: Азовский краеведческий музей. С. 373-387.

- Нарожный Е. И., 2007. Об одном типе височных украшений из погребения «половчанки» с Нижнего Архыза (Карачаево-Черкесия)//Археологический журнал. Армавир. № 1. С. 85-91.

- Нарожный Е. И., Соков П. В., 2015. Каменные изваяния из Белоглинского района Краснодарского края//МИАСК. Вып. 15. Армавир; Краснодар: ООО «Кубаньархеология». С. 106-123.

- Плетнева С. А., 1974. Половецкие каменные изваяния. М.: Наука. 200 с. (САИ; Е4-2.)

- Рябцева С. С., 2000. Трехбусинные кольца от Вислы до Волги//Stratum Plus. № 5: Великая Скуфь. С. 161-182.

- Рябцева С. С., 2005. Украшения головных уборов IX-XIV вв. в Карпато-Дунайском регионе//Stratum Plus. № 6/2003-2004: Печати времени. С. 453-472.

- Савенко С. Н., 2016. Евгений Игнатьевич Крупнов и Николай Михайлович Егоров: страницы контактов в области северокавказской археологии эпохи раннего железа, охраны памятников и музейного дела//Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения: материалы междунар. конф. Грозный: Изд-во Чеченского ун-та. С. 112-114.

- Сизов В. И., 1889. Восточное побережье Черного моря. Археологические экскурсии. М.: Тип. А. И. Мамонтова и Ко. 183 с. (МАК; вып. II.)

- Федоров-Давыдов Г. А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Археологические памятники. М.: Изд-во Московского ун-та. 276 с.

- Чхаидзе В. Н., 2008. Погребения средневековых кочевников и каменные тюркские изваяния из степного Прикубанья//МИАСК. Вып. 9. Армавир: ЦАИ АГПУ. С. 118-138.

- Чхаидзе В. Н., 2014. Средневековая миниатюрная каменная скульптура из курганной группы Дмитриевская I (Кавказский район Краснодарского края)//МИАСК. Вып. 14. Армавир; Краснодар: ООО «Кубаньархеология». С. 104-113.

- Швецов М. Л., 1993. О головном уборе половчанки//Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск: Изд-во ДГУ. С.104-114.

- Pálóczi Horváth A., 2014. Keleti Népek a Középkori Magyaroaszágon. Besenyök, úzok, kunok és jászok müvelödéstörténeti emlékei. Budapest; Piliscsaba: Archaeolingua. 310 p.