Половозрастная структура населения потаповской и синташтинской культур позднего бронзового века по материалам погребальных памятников Волго-Уральского региона

Автор: Богданаш Артем Васильевич, Китов Егор Петрович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируется половозрастная структура населения потаповской и синташтинской культур позднего бронзового века по антропологическим материалам погребальных памятников Волго-Уральского региона. По данным археологии обе они относятся к единому блоку культур, но вопросы их соотношения и первенства во времени происхождения по-прежнему дискуссионные. Использовано 336 определений пола и возраста индивидов. Произведены расчеты основных демографических показателей, построены гистограммы соотношения возрастных классов и гендерных долей для каждой из рассматриваемых культур. По методу главных компонент проведено межгрупповое сравнение по демографическим показателям 31 серии юга Восточной Европы и Закавказья. Показатели потаповской и синташтинской групп имеют сходства и различия. Для каждой из групп характерна высокая детская смертность. Более ровные соотношения половозрастных классов отмечены для синташтинской группы Зауралья. Вместе с данными по археологическим представлениям о большей устойчивости керамического производства у населения синташты, а также минимальное количество наблюдений травматических повреждений на антропологических материалах в отличие от потаповского, предполагается более благоприятная внешняя и внутренняя социальная обстановка для этого населения. Сравнение демографических показателей на более широком географическом и хронологическом фоне демонстрирует, во-первых, сближение потаповской и синташтинской групп, проявление похожих тенденций среди последующих по времени серий срубной культуры этого же региона и, напротив, резкие различия с данными предшествующего скотоводческого ямно-полтавкинского населения. Таким образом, демографические показатели потаповской и синташтинской культур могут символизировать переход к новым этнокультурным условиям жизни, к началу формирования стационарных поселений.

Палеодемография, половозрастная структура, потаповская культура, синташтинская культура, таблицы смертности, показатели смертности, возрастные когорты

Короткий адрес: https://sciup.org/149146354

IDR: 149146354 | УДК: 572.02:902/904 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.3.1

Текст научной статьи Половозрастная структура населения потаповской и синташтинской культур позднего бронзового века по материалам погребальных памятников Волго-Уральского региона

DOI:

Цитирование. Богданаш А. В., Китов Е. П., 2024. Половозрастная структура населения потаповской и синташтинской культур позднего бронзового века по материалам погребальных памятников Волго-Уральского региона // Нижневолжский археологический вестник. Т. 23, № 3. С. 5–20. DOI:

Введение и историография

Памятники (XXI–XIX вв. до н.э.) потаповского на Средней Волге и синташтинского в Южном Зауралье культурных типов открывают поздний период эпохи бронзы, характеризующийся новыми социальными, хозяйственными и технологическими преобразованиями [Васильев и др., 1994; Зданович, 1997]. Заметным их отличием от памятников предшествующего, в частности ямно-полтавкинского вре- мени, является большее количество захоронений под курганными насыпями. Демографические исследования начального этапа эпохи поздней бронзы впервые были приведены в работе по материалам могильника Потаповка I Самарского Заволжья. Была отмечена высокая доля умерших в детском возрасте (65,8 %), большинство людей не доживало до постпубертатного периода и вероятность дожить до зрелого возраста выше у индивидов мужского пола [Яблонский, Хохлов, 1994].

Результаты исследования памятника Каменный амбар синташтинской культуры продемонстрировало еще большую долю умерших детей (89 %) от общего количества индивидов [Ражев, Епимахов, 2004]. На основании этого авторы предложили версию, по которой высокая детская смертность могла быть вызвана вспышками инфекционного ан-тропозоонзного заболевания типа ящура или близкой к нему болезни. Альтернативная точка зрения была предложена другими исследователями [Рыкушина, 2003; Куприянова, 2004; Хохлов, 2010], причиной стало возможное влияние каких-либо специфических детских заболеваний типа кори, краснухи и др. Было также отмечено, что высокая детская смертность – нормальное явление как для древних, так и современных, в частности оседлых, обществ вследствие естественного отбора, меньшей физиологической устойчивости детей к стрессовым факторам среды [Хохлов, 2010].

Помимо поиска причин высокой детской смертности, вызванной различными заболеваниями, также исследовались вопросы преднамеренного отбора места захоронения для умерших, в данном случае выделения сепаратных детских кладбищ [Грязнов, 1956; Мо-лодин, 1984; Кирюшин, 1995], или специальных детских участков [Матющенко, 1994]. Для территорий Волго-Уралья существование такого явления было показано на массовых материалах срубной культуры [Хохлов, 2003].

Исследователями потаповских и синташ-тинских памятников также рассматривались и частные вопросы демографии населения с выходом на социальную структуру общества [Епи-махов, Берсенева, 2012; Lindstrom, 2002; Куприянова, Зданович, 2015; Берсенева, 2019].

К настоящему времени получены новые материалы (мог. Степное, Малоюлдашево, Кутулук I), с учетом которых сформированы дополнительные представления об антропологической и социальной структуре населения, оставившего памятники потаповского и син-таштинского типов, разработаны более объективные методы анализа источников [Евгеньев и др., 2016]. Это позволяет вернуться к изучению демографии данных обществ.

Целью данной работы является определение половозрастной структуры населения потаповской и синташтинской культур поздне- го бронзового века по материалам погребальных памятников Волго-Уральского региона, выявление демографических особенностей каждой из них на фоне синхронных и более ранних популяций бронзового века.

Материалы и методика исследования

Для анализа половозрастных характеристик населения потаповской и синташтинской культур были использованы данные по 336 индивидам: 87 – потаповская культура, 249 – синташтинская культура (табл. 1).

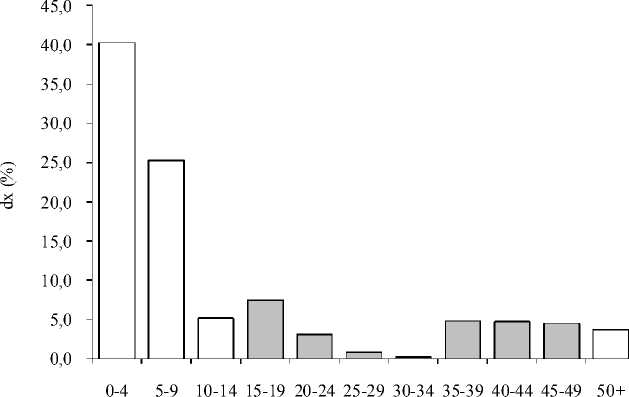

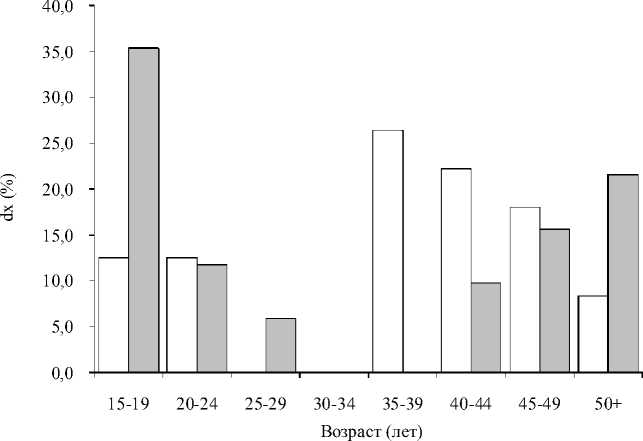

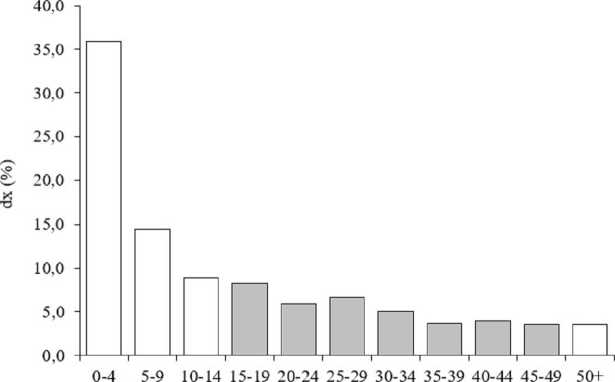

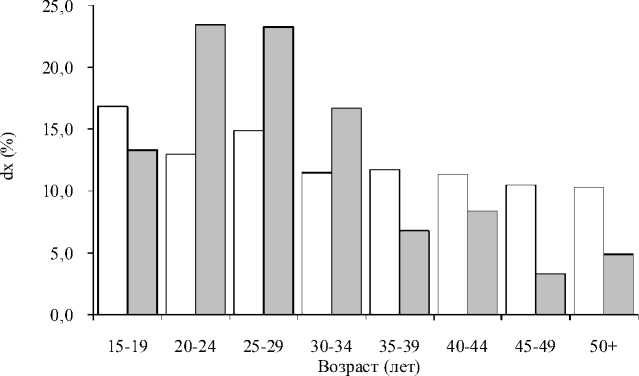

Для уточнения возрастной структуры популяций индивиды потаповской и синташтин-ской культур были распределены на 11 возрастных классов (в годах): 0–4, 5–9, 10–14, 15– 19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, старше 50 лет. Подсчитаны процентные соотношения мужчин, женщин и детей, на основании которых были построены гистограммы распределения индивидов согласно возрастным когортам (рис. 1–4). Рассчитан ряд других показателей, используемых для построения таблиц смертности, принятых в палео-демографических исследованиях (табл. 2, 3).

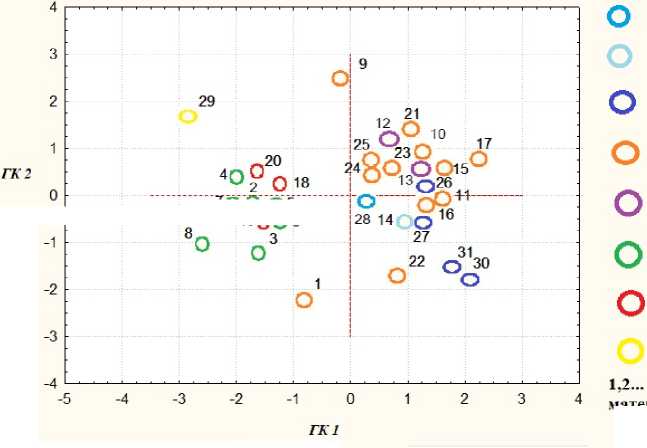

По методу главных компонент (программа Statistica 8.0) с использованием данных, полученных с помощью компьютерной версии ACHERON (разработка Д.В. Богатенкова) [Алексеева и др., 2003], проведено межгрупповое сравнение между сериями эпохи бронзы Восточной Европы (табл. 4). Общая численность суммарной серии составила более 1200 половозрастных определения. Были использованы как опубликованные [Алексеева и др., 2003; Громов, Хохлов, 2018], так и неопубликованные данные авторов публикации.

Сравнение проводилось по пяти основным показателям: средний возраст умерших в группе женщин без учета детей и подростков (ААf, лет), средний возраст умерших в группе мужчин без учета детей и подростков (ААm, лет), процентное соотношение полов (PSRm, %), показатель детской смертности (PCD), доля индивидов старше 50 лет (C50+) (табл. 5).

Исследование и результаты

На основании половозрастных определений были построены графики динамики пока- зателей возраста смертности потаповской (рис. 1–2) и синташтинской культуры (рис. 3–4).

Исходя из имеющихся данных по индивидам потаповской культуры, наибольшее их количество приходится на детский возраст (0–9 лет) – 70,7 %. В выборке зрелой части населения (старше 15 лет) фиксируется преобладание мужчин (58,5 %) над женщинами. Средняя продолжительность жизни без учета детей в этой группе небольшая (34,7 года), отдельно для женщин – 33,4 года, а для мужчин – 37,3 лет (табл. 3).

На графике распределения умерших по возрастам (рис. 1) наибольшие пики приходятся на детский период 0–9 лет, а наименьшие на оптимально физиологически зрелый возраст жизни (25–34 года). Можно отметить некоторое увеличение доли умерших в раннем ювенальном возрасте (15–19 лет), причем за счет именно женской части, которая повышена и для первой половины последующего этапа (25–29 лет). Для последнего фиксируется минимальная представительность возрастного интервала 25–34 года, что может объясняться численностью серии. Отмечается очевидное доминирование мужской части населения над женской в возрасте 35–49 лет, особенно в начале этого интервала (35–39 лет). Относительно женской группы населения начиная с возраста 40–44 года их доля растет, превалируя над умершими мужчинами на старческом этапе жизни (50+). Так, женщины, достигнув зрелого возраста (40–44 года), вероятно, имели высокий шанс дожить до преклонных лет.

В материалах синташтинской культуры также фиксируется высокая детская смертность (59,2 %), но она ниже, чем в потаповской группе. Почти тождественное значение преобладания мужчин (59,7 %) над женщинами. Чуть ниже, чем в потаповской группе, средняя продолжительность жизни без учета детей (31,7 год); также средний возраст смерти мужчин выше (33,3 года), чем у женщин (29,6 лет).

На графике (рис. 3) возрастная динамика показателей смертности населения для сводной группы памятников синташтинской культуры Волго-Уральского региона демонстрирует изменение данных от пика в возрастной когорте 0–4 с резким снижением к когорте 10–14 лет и плавным выбытием населения от возрастной группы 15–19 лет к 50+, что свидетельствует о представительности серии. Так же, как и для потаповской группы, отражены высокие пики смертности для детского возраста (0–9 лет).

Наблюдаются отличия в представительности мужчин и женщин при рассмотрении разных возрастных категорий (рис. 4). Во-первых, доля индивидов молодого возраста (25–34 года) здесь довольно представительна, причем численно доминирует над последующими возрастными интервалами (старше 34+). И здесь же нужно отметить более высокую смертность женщин по сравнению с мужчинами в более широком диапазоне (20–34 года). Во-вторых, в пожилой части населения (старше 35 лет) доля мужчин заметно выше.

Отмеченные различия между синташ-тинской и потаповской группами, могут быть связаны с меньшими количественными показателями (почти втрое) волго-уральской группы. Между тем, все же можно отметить, что показатели смертности для зауральской группы отличаются: ниже детская смертность, большая доля женщин по сравнению с мужчинами в 1-й период зрелого возраста (20–34 лет), сравнительно сбалансированная представительность мужчин во всех возрастных категориях. Вероятно, это связано с большей встречаемостью травм боевого присхожде-ния в потаповской группе – 21,2 % [Хохлов, Китов, 2019, с. 276], в то время как в син-таштинской травмы боевого происхождения единичны.

Единичные фиксации боевого травматизма, более устойчивое, единообразное керамическое производство у зауральцев [Васильев и др., 1994], представительный комплекс поселенческих и погребальных памятников может свидетельствовать о более стабильной и благополучной жизни и меньшей социальной напряженности в зауральской группе.

По пяти демографическим показателям, общим для мужчин и женщин, проведено межгрупповое сопоставление 31 серии эпохи раннего металла юга Восточной Европы и Закавказья (табл. 4) методом главных компонент. В ГК 1 максимальные нагрузки ложатся на четыре показателя: детской смертности, средний возраст смерти без учета детей в мужс- кой группе, средний возраст смерти без учета детей в женской группе, показатель доли индивидов старше 50 лет (табл. 5). В ГК 2 наиболее весомыми показателями оказались: средний возраст смерти без учета детей в женской группе и индивидов данного пола (PSRm) по мужской группе.

На основе этих данных был построен график распределения серий соответственно их координатам (рис. 5). В левой части концентрируются группы ямной (№ 2–8) и катакомбной (№ 18–20) культур ранней и средней бронзы степей и лесостепей юга Восточной Европы. В отдалении от них расположились серии Пластуновского I могильника Краснодарского края (№ 1) и криволукской культуры Нижнего Поволжья (№ 29).

В правой части графика ближе к центру фиксируется некоторое скопление, в основе которого серии из районов Краснодарского и Ставропольского края (№ 10, 11, 15–17, 21, 23– 25). Именно здесь располагаются серии потаповской (№ 14) и синташтинской (№ 28) культур Волго-Уралья, а также группы раннего и среднего этапов развития срубной культуры Самарского Поволжья (№ 26, 27).

Различия в положении серий, с одной стороны, ямно-катакомбного круга степных культур и, с другой, последующих по времени потаповской и синташтинской, обусловлены достоверно различающимися демографическими показателями. У вторых выше смертность детей, относительно меньше возраст жизни мужчин и женщин, малая доля индивидов, доживавших до старческого возраста. Различия между этими хронологически разделенными обществами достаточно велики и по культурному содержанию, истории развития [Васильев и др., 1994; Зданович, 1997], а также антропологическому составу [Хохлов, 1998; 2017]. Для групп ямно-полтавкинского круга с подвижным типом хозяйства обнаруживаются в основном небольшие могильники, половозрастной состав погребенных в которых не отражает демографическую структуру популяции [Громов, Хохлов, 2018].

Специфика половозрастной структуры погребенных в потапово-синташтинских курганах указывает на существование в среде оставившего их населения собственных пред- ставлений о погребальных традициях, особой социальной организации и хозяйственного уклада жизни. Близость этих серий на графике, в том числе с сериями срубной культуры, отражает, прежде всего, закрепившуюся тенденцию среди населения последующего этапа поздней бронзы создания многомогильных курганов. Население срубной культуры, как известно [Васильев, 2010], вело оседлый тип хозяйства и, видимо, хоронило умерших преимущественно в одном месте в течение периода функционирования поселения. Соответственно этому меняются половозрастные показатели, представительная численность которых, с учетом всех раскопанных курганов некрополя, дает хорошую основу для реконструкции демографической структуры живого населения.

Цифры большой детской смертности на протяжении всего периода поздней бронзы (диапазон в исследуемых сериях 30–80 %), от появления в Волго-Уралье потапово-син-таштинского населения до финального этапа существования популяций срубной культуры (как минимум 500 лет), позволяют говорить об отсутствии какой-либо одной причины для такого высокого показателя. Едва ли это можно связывать исключительно с влиянием зоонозного заболевания (ящура) или какими-либо сугубо детскими заболеваниями. В последнее время появилась информация о нахождении на костных образцах срубной культуры Самарского Поволжья (могильник Михайловский II) штамма чумы [Spyrou et al., 2018]. Кроме того, влияние каких-либо эпидемий не может считаться единственным фактором высокой смертности детской части населения в популяциях поздней бронзы региона. Вероятно, здесь следует также учитывать антисанитарию и голод, способствующие возникновению самых разнообразных причин для развития специфических и неспецифических заболеваний организма человека.

Исходя из половозрастных структур популяций бронзового века юга Восточной Европы, время появления в Волго-Уралье памятников потаповской и синташтинской культур символизирует переход к новым этнокультурным условиям жизни, к началу формирования стационарных поселений.

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-18-00194 «Эпохальная трансформация культурного и физического облика населения юга Среднего Поволжья и Приуралья в период неолит – ранний железный век по источникам археологии, антропологии, генетики».

The project was carried out with the financial support of the RSF 22-18-00194 “The Epochal Transformation of the Cultural and Physical Appearance of the Population from the South of the Middle Volga region and Cis-Urals region in the Neolithic and Early Iron Age according to Archeological, Anthropological and Genetics Sources”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Перечень материалов из могильников потаповской и синташтинской культур

Table 1. List of materials from the burial grounds of the Potapovo and Sintashta cultures

|

№ |

Памятник |

Кол-во скелетов |

|

Потаповская культура |

||

|

1 |

Потаповка I |

44 |

|

2 |

Грачевка II |

24 |

|

3 |

Утевка VI |

19 |

|

Всего |

87 |

|

|

Синташтинская культура |

||

|

1 |

Каменный Амбар-5 |

95 |

|

2 |

Танаберген II |

52 |

|

3 |

Кривое Озеро |

43 |

|

4 |

Большекараганский могильник |

28 |

|

5 |

Восточно-Курайли I |

24 |

|

6 |

Кутулук I |

7 |

|

Всего |

249 |

|

Таблица 2. Палеодемографические характеристики суммарной группы памятников потаповской культуры

Table 2. Paleodemographic features of the total group of monuments of the Potapovo culture

|

Основные палеодемографические характеристики |

Суммарно * |

Мужчины |

Женщины |

Взрослые ** |

|

Реальный объем выборки (Nr), чел. |

87,0 |

12,0 |

8,5 |

25,5 |

|

Средний возраст смерти в группе (А), лет |

13,7 |

37,3 |

33,4 |

34,7 |

|

Средний возраст смерти без учета детей (АА), лет |

34,7 |

37,3 |

33,4 |

34,7 |

|

Показатель детской смертности (PCD), % |

70,7 |

– |

– |

– |

|

Показатель детей в интервале 0–1 от NCD (PBD), % |

11,4 |

– |

– |

– |

|

Соотношение полов (SR), % |

141,1 |

– |

– |

141,1 |

|

Показатель индивидов данного пола (PSR), % |

– |

58,5 |

41,5 |

– |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в интервале 0–4 (E0), лет |

13,7 |

– |

– |

– |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в 15–19 лет (Е15), лет |

19,7 |

22,3 |

18,4 |

19,7 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в 20–24 года (Е20), лет |

20,6 |

20,1 |

22,0 |

20,6 |

|

Средний возраст смерти при 20 % PCD (A20), лет |

28,7 |

31,0 |

28,2 |

28,7 |

|

Средний возраст смерти при 30 % PCD (A30), лет |

25,8 |

27,6 |

24,8 |

25,8 |

|

Средний возраст смерти при 40 % PCD (A40), лет |

21,2 |

24,3 |

22,0 |

21,2 |

|

Длина поколения (Т), лет |

27,57 |

27,66 |

27,66 |

27,57 |

|

Общий показатель рождаемости (CBR) |

0,073 |

0,045 |

0,054 |

0,051 |

|

Среднегодовой уровень фертильности (B) |

6,42 |

25,75 |

18,70 |

21,92 |

|

Общий репродуктивный уровень (GRR) |

5,46 |

1,36 |

1,87 |

1,60 |

|

Общий размер семьи без учета детей (MFS), чел. |

6,8 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

|

Общий размер семьи с учетом детей (TCFS), чел. |

10,9 |

2,7 |

3,7 |

3,2 |

|

Доля индивидов старше 15 лет (CA), % |

29,3 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Доля «активного» населения (СF), % |

25,6 |

91,7 |

78,4 |

87,3 |

|

Доля индивидов старше 50 лет (С50+), % |

3,7 |

8,3 |

21,6 |

12,7 |

|

Коэффициент «активного» населения (DR) |

2,91 |

0,09 |

0,27 |

0,15 |

Примечания. * – общее количество индивидов, по которым имеются половозрастные определения, в том числе отдельно только «возраста» для детей; ** – показатель по мужчинам, женщинам, включая индивидов, пол которых сомнителен.

Notes. * – the total number of individuals for whom there are sex and age definitions, including separately only “age” for children; ** – an indicator for men and women, including individuals whose gender is uncertain.

Таблица 3. Палеодемографические характеристики суммарной группы памятников син-таштинской культуры

Table 3. Paleodemographic features of the total group of monuments of the Sintashta culture

|

Основные палеодемографические характеристики |

Суммарно * |

Муж. |

Жен. |

Взрослые ** |

|

Реальный объем выборки (Nr), чел. |

249,0 |

47,0 |

31,7 |

101,6 |

|

Средний возраст смерти в группе (А), лет |

16,0 |

33,3 |

29,6 |

31,7 |

|

Средний возраст смерти без учета детей (АА), лет |

31,7 |

33,3 |

29,6 |

31,7 |

|

Показатель детской смертности (PCD), % |

59,2 |

– |

– |

– |

|

Показатель детей в интервале 0–1 от NCD (PBD), % |

12,1 |

– |

– |

– |

|

Соотношение полов (SR), % |

148,0 |

– |

– |

148,0 |

|

Показатель индивидов данного пола (PSR), % |

– |

59,7 |

40,3 |

– |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в интервале 0–4 (E0), лет |

16,0 |

– |

– |

– |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в 15–19 лет (Е15), лет |

16,7 |

18,3 |

14,6 |

16,7 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в 20–24 года (Е20), лет |

15,3 |

16,5 |

11,5 |

15,3 |

|

Средний возраст смерти при 20 % PCD (A20), лет |

26,3 |

27,9 |

24,9 |

26,3 |

|

Средний возраст смерти при 30 % PCD (A30), лет |

23,6 |

24,8 |

22,2 |

23,6 |

|

Средний возраст смерти при 40 % PCD (A40), лет |

19,4 |

21,9 |

19,7 |

19,4 |

|

Длина поколения (Т), лет |

26,37 |

26,68 |

25,37 |

26,37 |

|

Общий показатель рождаемости (CBR) |

0,062 |

0,055 |

0,068 |

0,060 |

|

Среднегодовой уровень фертильности (B) |

7,84 |

21,03 |

17,50 |

19,21 |

|

Общий репродуктивный уровень (GRR) |

4,47 |

1,67 |

2,00 |

1,82 |

|

Общий размер семьи без учета детей (MFS), чел. |

4,9 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

|

Общий размер семьи с учетом детей (TCFS), чел. |

8,9 |

3,3 |

4,0 |

3,6 |

|

Доля индивидов старше 15 лет (CA), % |

40,8 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Доля «активного» населения (СF), % |

37,2 |

89,7 |

95,1 |

91,3 |

|

Доля индивидов старше 50 лет (С50+), % |

3,6 |

10,3 |

4,9 |

8,7 |

|

Коэффициент «активного» населения (DR) |

1,69 |

0,11 |

0,05 |

0,10 |

Примечания. * – общее количество индивидов, по которым имеются половозрастные определения, в том числе отдельно только «возраста» для детей; ** – показатель по мужчинам, женщинам, включая индивидов, пол которых сомнителен.

Notes. * – the total number of individuals for whom there are sex and age definitions, including separately only “age” for children; ** – an indicator for men and women, including individuals whose gender is uncertain.

Таблица 4. Перечень сравнительных материалов эпохи бронзы юга Восточной Европы для межгруппового сопоставления

Table 4. Comparative materials list dating back to the Bronze Age from the south of Eastern Europe for intergroup correlation

|

№ |

Группа |

Культура |

Территория |

Исследователь |

|

1 |

Пластуновский 1 (ЭРБ) |

майкоп, ямная, новосво-бодненская |

Россия, Краснодарский край, Низовья Кочетов |

[Алексеева и др., 2003] |

|

2 |

Ямники Украины (Ингуль-ская группа) |

ямная |

Украина, степь и лесостепь |

[Алексеева и др., 2003] |

|

3 |

Ямники Украины (Ю-В группа) |

ямная |

Украина, степь и лесостепь |

[Алексеева и др., 2003] |

|

4 |

Ямники Украины (Центр, группа) |

ямная |

Украина, степь и лесостепь |

[Алексеева и др., 2003] |

|

5 |

Ямники Украины (С-В группа) |

ямная |

Украина, степь и лесостепь |

[Алексеева и др., 2003] |

|

6 |

Урало-Илекская группа памятников ямной культуры |

ямная |

Россия, Оренбургская, Челябинская области. Западный Казахстан |

[Громов, Хохлов, 2018] |

|

7 |

Самаро-Сокская группа памятников ямной культуры |

ямная |

Россия, Самарская область |

[Громов, Хохлов, 2018] |

Окончание таблицы 4

End of Table 4

|

№ |

Группа |

Культура |

Территория |

Исследователь |

|

8 |

Поволжская группа памятников ямной культуры |

ямная |

Россия, Самарская, Волгоградская, Саратовская области |

[Громов, Хохлов, 2018] |

|

9 |

Старонижестеблиевская 1 |

новосвободненская, ново-титоровская, восточноприазовская и батуринская |

Россия, Краснодарский край, Среднее течение Понуры |

[Алексеева и др., 2003] |

|

10 |

Олений 1 |

новотиторовская |

Россия, Краснодарский край, верховья Понуры |

[Алексеева и др., 2003] |

|

11 |

Пластуновский 1 |

новотиторовская |

Россия, Краснодарский край, низовья Кочетов |

[Алексеева и др., 2003] |

|

12 |

Великент III (захоронение 11) |

кура-аракская |

Россия, Дагестан, р-н Дербента |

[Алексеева и др., 2003] |

|

13 |

Великент IV-IVa (захоронение 1) |

кура-аракская |

Россия, Дагестан, р-н Дербента |

[Алексеева и др., 2003] |

|

14 |

Сводная группа памятников потаповской культуры Вол-га-Уральского региона |

потаповская |

Россия, Самарская область |

Материалы авторов |

|

15 |

Лебеди 1 |

новотиторовская, восточноприазовская, батуринская и ямная |

Россия, Краснодарский край, верховья Понуры |

[Алексеева и др., 2003] |

|

16 |

Мапаи 1 |

новотиторовская, восточноприазовская, батуринская и срубная |

Россия, Краснодарский край, низовья р. Понуры |

[Алексеева и др., 2003] |

|

17 |

Степной 1 |

восточноприазовская, батуринская и срубная |

Россия, Краснодарский край, верховья р. Челбас |

[Алексеева и др., 2003] |

|

18 |

KTK Украины (С-В группа) |

катакомбная |

Украина, степь и лесостепь |

[Алексеева и др., 2003] |

|

19 |

KTK Украины (Ю-В группа) |

катакомбная |

Украина, степь и лесостепь |

[Алексеева и др., 2003] |

|

20 |

КТК Украины Ингульская группа) |

катакомбная |

Украина, степь и лесостепь |

[Алексеева и др., 2003] |

|

21 |

Олений 1 |

СБ Прикубанья |

Россия, Краснодарский край, верховья Понуры |

[Алексеева и др., 2003] |

|

22 |

Пластуновский 1 |

СБ Прикубанья |

Россия, Краснодарский край, Низовья Кочетов |

[Алексеева и др., 2003] |

|

23 |

Восточномалайский 1 |

восточноприазовская, батуринская и срубная |

Россия, Краснодарский край, Низовья Понуры |

[Алексеева и др., 2003] |

|

24 |

Олений 1 |

ПБ Прикубанья |

Россия, Краснодарский край, верховья Понуры |

[Алексеева и др., 2003] |

|

25 |

Клин Яр 3-4 (кобан) |

кобанская |

Россия, Ставропольский край, р-н Кисловодска |

[Алексеева и др., 2003] |

|

26 |

Сводная группа памятников раннего этапа срубной культуры |

срубная |

Россия, Самарская область |

Материалы авторов |

|

27 |

Сводная группа памятников развитого этапа срубной культуры |

срубная |

Россия, Самарская область |

Материалы авторов |

|

28 |

Сводная группа памятников синташтинской культуры Волга-Уральского региона |

синташтинская |

Россия, Челябинская, Оренбургская, Самарская области |

Материалы авторов |

|

29 |

Криволукская культура (Смеловский могильник) |

криволукская |

Россия, Саратовская область |

Материалы авторов |

|

30 |

Покровская культура (Сме-ловский могильник) |

покровская |

Россия, Саратовская область |

Материалы авторов |

|

31 |

Срубная культура (Смелов-ский могильник) |

срубная |

Россия, Саратовская область |

Материалы авторов |

Таблица 5. Нагрузки на демографические показатели двух главных компонент Table 5. Demographic pressure of the two main components

|

Признаки |

Главные компоненты |

|

|

ГК1 |

ГК2 |

|

|

Показатель детской смертности (PCD), % |

0,634463 |

–0,225734 |

|

Средний возраст смерти без учета детей в мужской группе (ААm), лет |

–0,952239 |

–0,136087 |

|

Средний возраст смерти без учета детей в женской группе (ААf), лет |

–0,606743 |

–0,660779 |

|

Показатель индивидов данного пола (PSRm) по мужской группе), % |

–0,350540 |

0,742832 |

|

Доля индивидов старше 50 лет (С50+), % |

–0,675271 |

0,187921 |

Возраст (лет)

Рис. 1. Возрастная динамика показателей смертности населения для сводной группы памятников потаповской культуры Волго-Уральского региона:

светлые колонки – детский, подростковый и старческий возрасты;

темные колонки – «активное» население

Fig. 1. Age dynamics of population mortality rates for the consolidated group of monuments of the Potapovo culture of the Volga-Ural region:

light columns – childhood, adolescence, and old age;

dark columns – active population

Рис. 2. Динамика показателей смертности мужчин и женщин сводной группы памятников потаповской культуры Волго-Уральского региона в группе значения dx:

светлые колонки – мужчины; темные колонки – женщины

Fig. 2. Dynamics of mortality rates for men and women of the combined group of monuments of the Potapov culture of the Volga-Ural region in the group of dx values: light columns – men; dark columns – women

Возраст (лет)

Рис. 3. Возрастная динамика показателей смертности населения для сводной группы памятников синташтинской культуры Волго-Уральского региона – 249 чел.:

светлые колонки – детский, подростковый и старческий возрасты; темные колонки – «активное» население Fig. 3. Age dynamics of population mortality rates for the consolidated group of monuments of the Sintashta culture of the Volga-Ural region in 249 people:

light columns – childhood, adolescence, and old age; dark columns – active population

Рис. 4. Динамика показателей смертности мужчин и женщин сводной группы памятников синташтинской культуры Волга-Уральского региона в группе значения dx:

светлые колонки – мужчины; темные колонки – женщины

Fig. 4. Dynamics of mortality rates for men and women of the combined group of monuments of the Sintashta culture of the Volga-Ural region in the group of dx values:

light columns – men; dark columns – women

Синташтинская культура

Потаповская культура

Серии ямной культуры

Серии катакомбной культуры

Срубная культура (Самарская, Саратовская области)

Серии эпохи бронзы Краснодарского и Ставропольского краев

Серии эпохи бронзы республики

Дагестан

Рис. 5. График распределения сопоставляемых серий в пространстве 1 и 2 главных компонент Примечание. Нумерация серий представлена в таблице 4.

Fig. 5. Graph of the Distribution of Compared Series in the Space of 1 and 2 Principal Components Note. The series numbering is presented in table 4.

'ОО 05

Криволукская культура (Смеловский могильник)

- Таблица 4 Перечень сравнительных материалов

Список литературы Половозрастная структура населения потаповской и синташтинской культур позднего бронзового века по материалам погребальных памятников Волго-Уральского региона

- Алексеева Т. И., Богатенков Д. В., Лебединская Г. В., 2003. Антропо-экологическое исследование (по материалам средневекового некрополя Мистихали). М.: Науч. мир. 131 с.

- Берсенева Н. А., 2019. Возрастная и гендерная дифференциация в обществах Южного Урала II тыс. до н.э. (по материалам погребальных памятников): дис. ... д-ра ист. наук. Т. 1. Екатеринбург. 410 с.

- Васильев И. Б., Кузнецов П. Ф., Семенова А. П., 1994. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. Самара: Самар. ун-т. 208 с.

- Васильев И. Б., 2010. Срубная культура лесостепного Поволжья и Приуралья // Краеведческие записки: 40 лет Средневолжской археологической экспедиции. Вып. 15. Самара: Офорт. С. 64–86.

- Громов А. В., Хохлов А. А., 2018. Половозрастная структура погребенных в могильниках ямной культуры раннебронзового века Поволжья и Приуралья // Кунсткамера. Вып. 1. С. 78–86. DOI: https://doi.org/10.31250/2618-8619-2018-1-78-86

- Грязнов М. П., 1956. История древних племен Верхней Оби по материалам раскопок близ с. Большая Речка. Материалы и исследования по археологии СССР. № 48. М. ; Ленинград: АН СССР. 228 с.

- Евгеньев А. А., Купцова Л. В., Мухаметдинов В. И., Рослякова Н. В., Усачук А. Н., Файзуллин И. А., Хохлов А. А., 2016. Поселение Малоюлдашево I эпохи неолита и поздней бронзы в Западном Оренбуржье. Оренбург: Центр ОГАУ. 196 с.

- Епимахов А. В., Берсенева Н. А., 2012. Вариативность погребальной практики синташтинского населения (поиск объяснительных моделей) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 11, вып. 3. С. 148–170.

- Зданович Д. Г., 1997. Синташтинское общество: социальные основы «квазигородской» культуры Южного Зауралья эпохи средней бронзы. Челябинск: ЧелГУ. 93 с.

- Кирюшин Ю. Ф., 1995. Особенности погребального обряда и погребальной посуды андроновской культуры // «Моя избранница наука, наука, без которой мне не жить...»: сб., посвящ. памяти этнографов Г.Н. Грачевой и В.И. Васильева. Барнаул: АГУ. С. 58–74.

- Куприянова Е. В., 2004. К вопросу о причинах детских коллективных захоронений в некрополях бронзового века Южного Зауралья // Этнические взаимодействия на Южном Урале: материалы II Рег. науч.-практ. конф. Челябинск: ЧГУ. С. 82–84.

- Куприянова Е. В., Зданович Д. Г., 2015. Древности лесостепного Зауралья: могильник Степное VI. Челябинск: Энциклопедия. 196 с.

- Матющенко В. И., 1994. Эпоха бронзы. Лесная и лесостепная полоса // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. С. 73–112.

- Молодин В. И., 1984. Особенности погребального обряда детских захоронений андроновцев Барабинской лесостепи (по материалам могильника Преображенка-3) // Бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. Челябинск: Изд-во ЧелГУ. С. 37–44.

- Ражев Д. И., Епимахов А. В., 2004. Феномен многочисленности детских погребений в могильниках эпохи бронзы // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Вып. 5. C. 107–113.

- Рыкушина Г. В., 2003. Антропологическая характеристика населения эпохи бронзы Южного Урала по материалам могильника Кривое Озеро // Виноградов Н.Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в

- Южном Зауралье. Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во. С. 345–360.

- Хохлов А. А., 1998. Палеоантропология пограничья лесостепи и степи Волго-Уралья в эпохи неолита-бронзы: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М. 23 с.

- Хохлов А. А., 2003. Демографические особенности населения эпохи бронзы бассейна реки Самары // Материальная культура населения бассейна реки Самары в бронзовом веке. Самара: Изд-во СГПУ. С. 112–125.

- Хохлов А. А., 2010. Демографические процессы в северной половине Волго-Уралья в эпохи энеолита-бронзы // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. Екатеринбург ; Самара ; Донецк: Рифей. С. 133–167.

- Хохлов А. А., 2017. Морфогенетические процессы в Волго-Уралье в эпоху раннего голоцена (по краниологическим материалам мезолита-бронзового века). Самара: Изд-во СГПУ. 368 с.

- Хохлов А. А., Китов Е. П., 2019. Дефекты травматического происхождения на палеоантропологических материалах эпохи раннего металла Волго-Уралья // Stratum Plus. № 2. С. 267–280.

- Яблонский Л. Т., Хохлов А. А., 1994. Новые краниологические материалы эпохи бронзы Самарского Заволжья // Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. Самара: Самар. ун-т. С. 186–205.

- Lindstrom R. W., 2002. Anthropological Characteristics of the Population of the Bolshekaragansky Cemetery, Kurgan 25 // Аркаим: некрополь (по материалам кургана 25 Большекараганского могильника). Кн. 1. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во. С. 159–164.

- Spyrou M. A., Tukhbatova R. I., Wang C. C., Valtueña A. A., Lankapalli A. K., Kondrashin V. V., Tsybin V. A., Khokhlov A. A., Kühnert D., Herbig A., Bos K. I., Krause J., 2018. Analysis of 3800-Year-Old Yersinia Pestis Genomes Suggests Bronze Age Origin for Bubonic Plague // Nature Communications. Vol. 9. Art. 2234. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-04550-9