Половые особенности лимфоидных образований трахеи и главных бронхов человека в разных возрастных группах

Автор: Шадлинский Вагиф Билас Оглы, Гусейнов Балакиши Мамедали Оглы

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 1 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

цель исследования явилась изучения половых особенностей лимфоидных образований трахеи и главных бронхов человека в разных возрастных группах. Микроскопическими методами изучен железистый и лимфоидный аппарат трахеи и главных бронхов, взятых у 58 человек разного возраста и пола. Материалы для исследования были получены у людей, смерть которых наступила по случайным причинам, не сопровождавшимся патологией органов дыхания и иммунной системы. После извлечения из трупа трахеи и главные бронхи фиксировали в 10% нейтральном формалине и, выборочно, в жидкости Карнуа. Из середины верхней, средней, нижней третей трахеи и каждого главного бронха в хрящевой и перепончатой стенках вырезали продольные кусочки, а также по одному поперечному кусочку, захватывающему обе стенки. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, азур-2-эозином, гематоксилин-пикрофуксином по ван-Гизону, метиловым зеленым пиронином по Браше (после фиксации в жидкости Карнуа), выполнялась реакция серебрения по Гримелиусу. Результаты исследования показали, что на протяжении всего постнатального онтогенеза половые различия наблюдаются в клеточном составе лимфоидных структур трахеи и главных бронхов. В подростковом, юношеском и 1-ом периоде зрелости у женщин процентное содержание малых и больших лимфоцитов, клеток с картиной митоза, плазматических клеток больше, а средних лимфоцитов и клеток с картиной дегенерации — меньше, чем у мужчин.

Клетки с картиной митоза, лимфоидные образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14917002

IDR: 14917002

Текст научной статьи Половые особенности лимфоидных образований трахеи и главных бронхов человека в разных возрастных группах

1 Введение. При наличии значительного количества научных исследований морфологии тимуса, красного костного мозга [1], миндалин [2], лимфоидных узелков глотки [3], пищевода [4], лимфоидных узелков желчевыводящих путей [5], гортани [6], уровень научных знаний о многих вопросах морфологии центральных и периферических иммунных органов к настоящему времени оставляет желать лучшего. В частности, вне поля зрения морфологов остаются вопросы о возрастных, половых и индивидуальных особенностях лимфоидных образований стенок трахеи и главных бронхов человека.

Поэтому в данном исследовании поставлена цель, изучить половые особенности лимфоидных образований трахеи и главных бронхов человека в разных возрастных группах.

Методы . Микроскопическими методами изучен железистый и лимфоидный аппарат трахеи и главных бронхов, взятых у 48 человек разного возраста и пола. Материалы для исследования были получены у людей, смерть которых наступила в основном по случайным причинам, не сопровождавшимся патологией органов дыхания, иммунной системы и другими заболеваниями. Длительность с момента смерти до начала изготовления препаратов не превышало 6 часов.

После извлечения комплекса органов из трупа трахея и главные бронхи отделялись от окружающих их тканей. При этом клетчатка, находящаяся между задней поверхностью трахеи и пищеводом, остава-

Az. 1130, Баку, 8 мкр, пр.Азадлыг 172, кв.149

Тел: раб. (+99412) 441-38- 38, моб. (+99450) 527-32-06,

less than in males.

лась на трахеальной стенке. По нижнему краю перстневидного хряща гортани трахею отсекали от этого органа, а главные бронхи перерезали в области их разделения на долевые бронхи. Далее трахею и главные бронхи вскрывали строго срединным разрезом по передней хрящевой поверхности. После чего материал фиксировали в 10% нейтральном формалине и, выборочно, в жидкости Карнуа. Из верхней, средней и нижней третей трахеи в хрящевой и перепончатой стенках вырезали продольные кусочки, а также по одному поперечному кусочку, захватывающему обе стенки. Кроме того, в области бифуркации трахеи (зона киля трахеи) и напротив киля вырезали по одному продольному кусочку. Итого, у трахеи в каждом случае было получено для последующего изготовления микропрепаратов 10 кусочков. В середине верхней трети средней и нижней третей каждого главного бронха также получены продольные и поперечные кусочки. Таким образом, из одного комплекса «трахея — главные бронхи» получали по 22 кусочка размерами 1,5 х 0,5 см.

Фиксированные кусочки после спиртовой обработки заливали в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин–эозином, азур-2–эозином, гематоксилин–пикрофуксином по ван-Гизону, метиловым зеленым–пиронином по Браше (после фиксации в жидкости Карнуа), выполнялась реакция серебрения по Гримелиусу.

Полученные в ходе исследования цифровые данные подвергались статистической обработке. Вычислены средние значения полученных выборок (M), стандартные ошибки (m), минимальные (min), максимальные (max) значения рядов.

Для предварительной оценки разницы между вариационными рядами использовался параметрический критерий t — Стьюдента. Далее для сравнения и определения достоверности количественных различий в группах и подгруппах использовался непараметрический ранговый U-критерий Уилкоксона (Манна-Уитни) [7].

Результаты. Лимфоидные образования в стенках трахеи и главных бронхов представлены лимфоидными узелками и диффузной лимфоидной тканью.

Лимфоидные структуры трахеи и главных бронхов разного возраста располагаются субэпителиально (под покровным эпителием), возле желез и в их строме.

В результате проведенных исследований были выявлены половые особенности структурного обеспечения местных иммунных процессов в стеках трахеи и главных бронхов. При этом на протяжении всего постнатального онтогенеза отсутствуют половые различия в количестве и размерах лимфоидных узелков, абсолютном составе клеток лимфоидного ряда у диффузной лимфоидной ткани и лимфоидных узелков, но не в их клеточном составе.

Процентное содержание малых лимфоцитов в диффузной лимфоидной ткани трахеобронхиального дерева у женского пола, по сравнению с этими показателями у мужского, больше в подростковом возрасте в 1,18 раза (р>0,05), в юношеском возрасте — в 1,21 раза (р>0,05), в 1-ом периоде зрелого возраста — в 1,21 раза (р>0,05) (табл.).

Процентное число средних лимфоцитов у женщин в диффузной лимфоидной ткани меньше, чем у мужчин у подростков в 1,18 раза (р>0,05), у юношеского — в 1,18 раза (р>0,05), в 1-м периоде зрелого возраста — в 1,39 раза (р>0,05).

Процентное число больших лимфоцитов в этой форме лимфоидной ткани у женского пола, в сравнении с мужским, больше в подростковом периоде в 1,35 раза (р<0,05), в юношеском возрасте — в 4,0 раза (р<0,001), в 1-м периоде зрелости — в 4,0 раза (р<0,001).

Процентное количество плазматических клеток в диффузной лимфоидной ткани у женского пола в 1,4 раза больше, чем у мужского (р<0,05), в юношеском возрасте и в 1-ом периоде зрелости — в 1,4 раза больше (р<0,05).

Содержание дегенеративных клеток лимфоидного ряда у женского пола в диффузной лимфоидной ткани меньше у женского пола, чем у мужского в подростковом возрасте в 2,42 раза (р<0,001), в 1-м периоде зрелого возраста — в 2,11 раза (р<0,001), в юношеском возрасте — также в 2,11 раза (р<0,001).

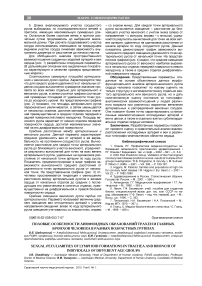

Таблица

Половые особенности клеточного состава (процентного количества клеток) диффузной лимфоидной ткани стенок трахеи и главных бронхов людей разного возраста

|

Типы клеток, пол |

Возраст, количество клеток (в %) |

||||||

|

Новорожденные |

Ранний детский возраст |

Подростковый возраст |

Юношеский возраст |

1-й период зрелого возраста |

Старческий возраст |

||

|

Малые |

Муж |

64,0 ± 1,10 (62-66) |

63,6 ± 1,68 (62-68) |

55,4 ± 1,68 (52-58) |

54,4 ± 1,10 (52-56) |

54,4 ± 1,10 (52-56) |

56,2 ± 2,52 (51-60) |

|

лимфоциты |

Жен |

64,4 ± 1,68 (62-68) |

64,6 ± 1,10 (62-66) |

65,4 ± 1,68** (62-68) |

65,6 ± 1,40*** (63-68) |

65,6 ± 2,52* (63-68) |

56,2 ± 2,52 (53-56) |

|

Средние лим- |

Муж |

15,0 ± 1,40 (11-16) |

13,2 ± 1,10 (11-15) |

14,4 ± 1,40 (13-17) |

14,7 ± 1,40 (13-18) |

15,8 ± 1,40 (14-19) |

13,8 ± 1,68 (11-17) |

|

фоциты |

Жен |

15,4 ± 1,40 (12-17) |

13,2 ± 1,40 (11-16) |

12,2 ± 0,84 (11-14) |

12,5 ± 1,40 (11-15) |

11,4 ± 1,10* (10-14) |

13,8 ± 2,24 (10-18) |

|

Большие лим- |

Муж |

2,2 ± 0,56 (1-3) |

3,3 ± 0,56 (2-4) |

3,4 ± 0,28 (3-4) |

1,4 ± 0,28 (1-3) |

1,4 ± 0,28 (1-3) |

3,0 ± 1,40 (1-6) |

|

фоциты |

Жен |

2,6 ± 0,56 (2-4) |

3,5 ± 0,84 (1-4) |

4,6 ± 0,28 (4-5) * |

5,6 ± 0,28*** (5-6) |

5,6 ± 0,28* (5-6) |

3,0 ± 0,84 (2-5) |

|

Плазматиче- |

Муж |

1,2 ± 0,84 (0-3) |

1,0 ± 0,56 (0-2) |

1,0 ± 0,56 (0-2) |

1,0 ± 0,56 (0-2) |

1,0 ± 0,56 (0-2) |

1,0 ± 0,56 (0-2) |

|

ские клетки |

Жен |

1,2 ± 0,84 (0-3) |

1,3 ± 0,56 (0-2) |

1,4 ± 0,28 (1-2) |

1,4 ± 0,28 (1-2) |

1,4 ± 0,28 (1-2) |

1,2 ± 0,56 (0-2) |

|

Клетки с карти- |

Муж |

1,2 ± 0,28 (0-2) |

2,8 ± 0,56 (2-4) |

1,4 ± 0,56 (1-3) |

1,4 ± 0,56 (1-3) |

1,4 ± 0,56 (1-3) |

1,7 ± 0,84 (1-4) |

|

ной митоза |

Жен |

1,2 ± 0,28 (0-2) |

2,8 ± 0,56 (1-4) |

2,6 ± 0,56 (2-4) |

2,6 ± 0,56 (2-4) |

2,4 ± 0,56 (2-4) |

1,4 ± 0,84 (1-4) |

|

Дегенератив- |

Муж |

0,5 ± 0,28 (0-1) |

0,5 ± 0,28 (0-1) |

3,4 ± 0,56 (3-5) |

3,8 ± 0,28 (3-4) |

3,8 ± 0,28 (3-4) |

4,5 ± 0,28 (3-5) |

|

ные клетки |

Жен |

0,5 ± 0,28 (0-1) |

0,5 ± 0,28 (0-1) |

1,4 ± 0,28* (1-2) |

1,8 ± 0,28** (1-3) |

1,8 ± 0,28*** (1-3) |

4,5 ± 0,84 (3-6) |

Примечание:

1.В каждой группе 4 наблюдений.

2. За 100% принята общая совокупность клеток лимфоидного ряда в диффузной лимфоидной ткани.

3. Статистически значимая разница с показателями предыдущей возрастной группы: * - p0 < 0,05; ** - p0 < 0,01; *** - p0 < 0,00.1.

Вычислены средние значения полученных выборок (M), стандартные ошибки (m), минимальные (min), максимальные (max) значения рядов.

Для предварительной оценки разницы между вариационными рядами использовался параметрический критерий t – Стьюдента. Далее для сравнения и определения достоверности количественных различий в группах и подгруппах использовался непараметрический ранговый U-критерий Уилкоксона.

Процентное число клеток с картиной митоза у женщин в диффузной лимфоидной ткани трахеобронхиального дерева больше в подростковом и в юношеском возрасте в 1,86 раза (р<0,001), а в 1-м периоде зрелого возраста — в 1,71 раза (р<0,05).

На гистологических срезах стенок трахеи и главных бронхов мы изучили процентное содержание в лимфоидных узелках разных типов клеток лимфоидного ряда, приняв за 100% общую совокупность лимфоидных клеток. Отсутствие различий в процентном содержании этих клеток между трахеей и главными бронхами позволило нам представить сводные данные, характеризующие лимфоидные узелки трахеобронхиального дерева в целом.

По сравнению с содержанием малых лимфоцитов в лимфоидных узелках у новорожденных детей (70,5%), этот показатель в раннем детстве незначительно увеличивается (в 1,03 раза, р>0,05), а у подростков он снижается в 1,09 раза (р>0,05) и остается на таком же уровне до старческого возраста (включительно).

По сравнению с числом средних лимфоцитов в лимфоидных узелках у новорожденных детей их количество в раннем детстве снижается в 1,36 раза (р<0,05), затем возрастает почти до уровня новорожденности у подростков и в 1-ом периоде зрелого возраста, затем, в старости, он снижается в 1,52 раза (p<0,01).

Процентное число больших лимфоцитов, в сравнении с новорожденными детьми и в раннем детстве, у подростков и в 1-ом периоде зрелости уменьшается в 1,11 раза (р>0,05), а в старости — в 2,0 раза (р<0,001).

Количество ретикулярных клеток у новорожденных и в раннем детстве (14,2%) несколько меньше, чем в другие возрастные периоды. Количество лимфобластов, в сравнении с новорожденными и в раннем детстве (1,2%), у подростков и в 1-ом периоде зрелого возраста уменьшается в 1,2 раза (р>0,05), а в старческом возрасте — в 2,4 раза (р<0,001).

В сравнении с содержанием нейтрофилов в лимфоидных узелках у новорожденных и в раннем детстве (1,0%), этот показатель у подростков увеличивается в 1,2 раза (р>0,05), в 1-м периоде зрелого возраста — в 1,4 раза (р<0,05), оставаясь на этом же уровне и далее.

По сравнению с процентным количеством макрофагов в лимфоидных узелках в период новорожден-ности и в раннем детстве (0,5%), оно возрастает у подростков в 4,4 раза (р<0,001), в 1-м периоде зрелого возраста — в 6,0 раз (р<0,001), в старческом возрасте – в 6,4 раза (р<0,001).

Процентное содержание дегенеративных клеток лимфоидного ряда, по сравнению с новорожденными в раннем детстве и у подростков возрастает в 3,8 раза (р<0,001), в 1-м периоде зрелого возраста — в 6,2 раза (р<0,001), в старческом возрасте — в 9,6 раза (р<0,001).

Содержание клеток с картиной митоза, по сравнению с периодом новорожденности, в лимфоидных узелках в раннем детстве увеличивается в 1,08 раза (р>0,05), у подростков — в 9,5 раза (р<0,001), несколько снижаясь в старческом возрасте.

Обсуждение. Большее количество лимфоидной ткани у женщин именно репродуктивного возраста было ранее показано при изучении белой пульпы селезенки [8] и лимфоидного аппарата ректосигмо- идального отдела толстой кишки [9]. Известно, что подростковому возрасту соответствует наступление половой зрелости, когда наблюдается повышение уровня эстрогенов [10]. Механизм действия эстрогенов на железистые и лимфоидные структуры окончательно не известен. Возможно, гормональный фон женского организма благоприятен для проницаемости сосудистых (венозных) стенок в лимфоидных образованиях, влияет на миграцию клеток лимфоидного ряда, приводя к активизации метаболизма этих клеток, а также гландулоцитов.

Заключение. Резюмируя вышеизложенное можно прийти к такому заключению, что на протяжении всего постнатального онтогенеза половые различия наблюдаются в клеточном составе лимфоидных структур трахеи и главных. В подростковом, юношеском и 1-ом периоде зрелости у женщин процентное содержание малых и больших лимфоцитов, клеток с картиной митоза и плазматических клеток больше, а средних лимфоцитов и клеток с картиной дегенерации – меньше, чем у мужчин.

Список литературы Половые особенности лимфоидных образований трахеи и главных бронхов человека в разных возрастных группах

- Валькович, Э.И. Гемоэтическое микроокружение костного мозга и тимса/Э.И. Валькович//Органы иммунной системы материнского и развивающегося организма в норме и эксперименте. -Л.: Изд-во Ленинградского педиатрического мед. инст-та, 1989. -С. 18-24.

- Агоева, С.Д. Клеточный состав и цитоархитектоника элементов небных миндалин в норме у взрослых людей/С.Д. Агоева//Морфология. -1992. -№ 9. -С. 7-12.

- Сапин, М.Р. Анатомия и топография лимфоидных скоплений в стенке глотки человека в постнатальном онтогенезе/М.Р. Сапин, Ж.А. Шаршембиев//Морфология. -1992. -№ 5. -С. 99-106.

- Алиева, Н.Г. Морфологическая характеристика лим-фоидных образований пищевода человека в постнатальном онтогенезе: Автореф. дисс.... канд. мед. наук/Н.Г. Алиева. -Баку, 2007. -21 с.

- Аллахвердиев, М.К. Структурно-функциональная характеристика и закономерности морфогенеза железистого и лимфоидного аппаратов внепеченочных желчевыводящих путей человека в постнатальном онтогенезе: Автореф. дисс.... докт. мед. наук/М.К. Аллахвердиев. -Баку, 2007. -40 с.

- Сеидова, З.Р. Лимфоидным аппарат гортани крыс при воздействии водных процедур с разным солевым составом: Авто-реф. дисс....канд. мед. наук/З.Р. Сеидова. -Баку, 2001. -23 с.

- Гублер, Е.В. Применение непараметрических критериев статистики в медико-биологических исследованиях/Е.В. Гублер, А.А. Генкин -Л.: Медицина, 1973. -144 с.

- Моталов, В.Г. Функциональная морфология белой пульпы селезенки у людей разного возраста/В.Г. Моталов//Общие вопросы морфологии. -СПб, 2002. -С. 411-414.

- Хушкадамов, З.К. Структурная характеристика лимфо-идного аппарата ректо-сигмоидального отдела кишечника человека в постнатальном онтогенезе. Автореф. дисс.. канд. мед.наук/З.К. Хушкадамов. -Душанбе, 2004. -27с.

- Lucas, D.O. Regulatory mechanisme in lymphocyte activation/D.O. Lucas. -New York: Acad. Press, 1977. -568 p.