Половые различия компонентного состава тела студентов-медиков юношеского возраста, проживающих в Пензенской области

Автор: Калмин О.В., Лукьяненко Д.А., Галкина Т.Н., Фрунзе Е.М., Калмин О.О.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Анатомия человека

Статья в выпуске: 4 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить половые различия компонентного состава тела студентов-медиков юношеского возраста, проживающих в Пензенской области.

Компонентный состав тела, соматометрия, тип телосложения, юношеский возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/149144841

IDR: 149144841 | УДК: 611.08 | DOI: 10.15275/ssmj1904390

Текст научной статьи Половые различия компонентного состава тела студентов-медиков юношеского возраста, проживающих в Пензенской области

EDN: JVDNGU

Corresponding author — Danila A. Lukyanenko

Тел.: +7 (951) 3574257

Одним из базовых показателей уровня физического развития считается масса тела, но стоит заметить, что данный показатель весьма тесно связан с перечисленными факторами, вследствие чего является достаточно лабильным, что создает известную проблему в точном определении типов телосложения по индексу массы тела (ИМТ) [7]. Более точную оценку гармоничности развития лиц юношеского возраста позволяет провести определение компонентного состава тела, что в совокупности с методом индексов раскрывает общую картину распределения в популяции типов телосложения [8, 9]. Несмотря на то, что данные важны для общего скрининга физического развития и физического здоровья молодежи Российской Федерации, конкретно в Пензенском регионе соматометрические исследования юношей и девушек именно 1999–2004 гг. рождения прежде не проводились.

Цель — выявить половые различия компонентного состава тела студентов-медиков юношеского возраста, проживающих в Пензенской области.

Материал и методы. Объектами исследования являлись 97 юношей 17 лет — 21 года (1-я группа) и 142 девушки 16–20 лет (2-я группа) (средний возраст обеих групп 18,4±0,9 года) 1999–2004 гг. рождения, обследованных на протяжении 2020– 2021 гг. на базе кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» в рамках антропологического исследования. Согласие совершеннолетних и согласие законных представителей несовершеннолетних на добровольное проведение исследования получено. Критерии включения в исследование: девушки в возрасте 16–20 лет, юноши в возрасте 17 лет — 21 года на момент исследования, уроженцы и постоянные жители г. Пензы и населенных пунктов Пензенской области. Критерии исключения: аномалии развития, хронические деформирующие заболевания опорно-двигательного аппарата, беременность, хронические эндокринные патологии.

Проводилась соматометрия по методу В. В. Бунака стандартным инструментарием с изучением таких параметров, как рост стоя, масса тела, кожно-жировой складки (КЖС) на груди, спине, животе, плече спереди, плече сзади, предплечье, кисти, бедре и голени. Были подсчитаны площадь тела и ИМТ, определены абсолютные и относительные значения компонентного состава тела по методу Й. Матейки [10].

В данной работе изучалась общая тенденция половых различий компонентного состава тела юношей и девушек 1999–2004 гг. рождения, проживающих в Пензенской области, на примере студентов-медиков для реализации дальнейших этапов исследования с конкретным распределением компонентного состава по типам телосложения.

Для статистической обработки данных исследования использовали программный пакет IBM SPSS Statistics v25. Для определения нормальности распределения применяли критерий Колмогорова — Смирнова с поправкой Лиллиефорса. При нормальном распределении вычислялись и сравнивались среднее значение и стандартная ошибка среднего значения ( M±m ); при распределении, отличающемся от нормального: медиана ( Me ) с 1-м и 3-м квартилями ( Q 1; Q 3). Для определения значимости отличий использовали критерий U Манна — Уитни, уровень значимости принимался при p <0,05.

Результаты. Исследование показало, что между всеми исследуемыми параметрами двух групп имеются значимые различия, за исключением КЖС груди ( p >0,05) (табл. 1).

Так, рост стоя юношей на 7,0%, масса тела на 18,9%, КЖС на кисти на 33,3% больше, чем аналогичные показатели девушек. Однако во 2-й группе отмечалось преобладание полученных результатов сравнительного анализа большинства КЖС: КЖС на спине на 11,8%, КЖС на животе на 13,6%, КЖС на плече спереди на 42,9%, КЖС на плече сзади на 40,0%, КЖС на предплечье на 41,7%, КЖС

Таблица 1

Антропометрические и соматометрические параметры лиц юношеского возраста 1999–2004 гг. рождения

|

Параметр |

Группа |

Значимость различий, р |

|

|

1-я |

2-я |

||

|

M±m/Me ( Q 1; Q 3) |

M±m/Me ( Q 1; Q 3) |

||

|

Рост стоя, см |

179,1±0,72 |

166,6±0,5 |

<0,001 |

|

Масса тела, кг |

73,0 (64,0; 73,0) |

59,2±0,7 |

<0,001 |

КЖС, см

|

на груди |

1,2 (1,0; 1,5) |

1,4 (1,0 |

; 1,5) |

0,141 |

|

на спине |

1,5 (1,0; 2,1) |

1,7 (1,3 |

; 2,5) |

0,042 |

|

на животе |

1,9 (1,3; 2,3) |

2,2 (1,6 |

; 2,4) |

0,041 |

|

на плече спереди |

0,8 (0,5; 1,5) |

1,4 (0,9 |

; 1,5) |

<0,001 |

|

на плече сзади |

1,2 (0,7; 2,0) |

2,0 (1,4 |

; 2,7) |

<0,001 |

|

на предплечье |

0,7 (0,4; 1,1) |

1,2 (0,8 |

; 1,4) |

<0,001 |

|

на кисти |

0,3 (0,2; 0,4) |

0,2 (0,2 |

; 0,3) |

0,029 |

|

на бедре |

1,6 (1,0; 2,5) |

2,7 (2,1 |

; 3,7) |

<0,001 |

|

на голени |

1,2 (0,8; 1,6) |

2,0 (1,4; 3,03) |

<0,001 |

|

|

Площадь тела, м2 |

1,9 (1,8; 2,0) |

1,66 (1,6; 1,7) |

<0,001 |

|

|

ИМТ, кг/м2 |

22,4 (22,4; 25,00) |

21,2 (19,2; 23,1) |

<0,001 |

|

Таблица 2

Абсолютные и относительные показатели компонентного состава тела лиц юношеского возраста 1999–2004 гг. рождения

|

Параметр |

Группа |

Значимость различий, р |

|

|

1-я |

1-я |

||

|

M±m/Me ( Q 1; Q 3) |

M±m / Me ( Q 1; Q 3) |

||

Масса, кг

|

жирового компонента |

16,7 (11,6; 25,7) |

19,8 (14,8; 26,1) |

0,022 |

|

костного компонента |

9,67±0,18 |

8,5 (7,3; 9,5) |

<0,001 |

|

мышечного компонента |

26,1 (20,5; 31,8) |

14,6 (10,5; 18,7) |

Относительная масса, %

|

жирового компонента |

24,8 |

34,3 |

|

|

костного компонента |

13,4 |

14,9 |

<0,001 |

|

мышечного компонента |

36,6 |

25,9 |

|

|

внутренних органов и остатка |

25,3 |

24,9 |

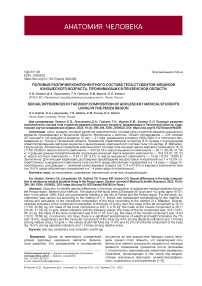

Рис. 1. Индекс массы тела лиц юношеского возраста 1999–2004 гг. рождения

на бедре на 40,7%, КЖС на голени на 40,0% больше результатов исследования 1-й группы.

Вычисленные медианны значений площади поверхности тела и ИМТ пензенских юношей больше соответствующих параметров жительниц Пензы и области на 14,0 и 5,4% соответственно. Стоит отметить, что медианные значения ИМТ как юношей, так и девушек находились в пределах нормальной массы тела (22,4 [22,4; 25,00] и 21,2 [19,2; 23,1] кг/м2 соответственно). Анализ распределения представителей обеих групп по ИМТ выявил, что преобладающим типом телосложения являлась нормальная масса тела, встречающаяся среди лиц 2-й группы в 1,1 раза чаще; отмечалось также двукратное преобладание лиц с недостаточной массой тела среди обследуемых лиц 2-й группы по сравнению с 1-й группой (16,2 и 8,3% соответственно). В свою очередь, среди представителей мужского пола в 2 раза чаще встречались лица с избыточной массой тела (17,5 и 8,5%) и в 10 раз чаще — лица с ожирением, в отличие от женской половины обследуемых лиц (7,2 и 0,7% случаев соответственно) (рис. 1).

Сравнительный анализ полученных расчетов абсолютных показателей компонентного состава сомы двух групп показал следующее: юноши имели на 11,8 и на 44,0% большее представительство костного и мышечного компонента соответственно, в то время как у девушек отмечалась на 15,5% больше массы жировой ткани, чем у лиц мужского пола (табл. 2).

Распределение средних показателей относительных масс компонентного состава тел изучаемых групп показало, что в 1-й группе в 1,4 раза больше процентного содержания мышечного компонента сомы, в то время как во 2-й группе в 1,1 раза и в 1,4 раза больше относительной массы костного и жирового компонентов соответственно (табл. 2).

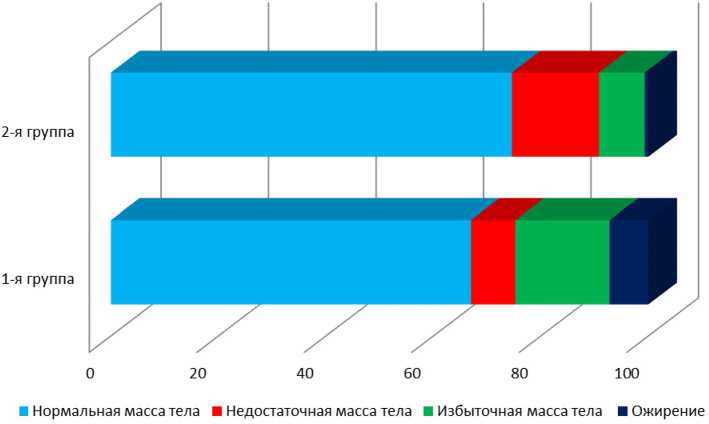

Проанализировав распределение компонентного состава тела в зависимости от результатов расчетов ИМТ в обеих группах, выявлено следующее: при нормальной массе тела юношей и девушек преобладающим являлся мышечный компонент сомы (в 1,3 раза больше случаев среди юношей), также в 1,3 раза и в 1,1 раза чаще среди представительниц Пензенского региона отмечался жировой и костный компоненты соответственно. При недостаточной массе

Ожирение у девушек

Ожирение у юношей

Лишний вес у девушек

Лишний весу юношей

Недостаточная масса тела у девушек

Недостаточная масса тела у юношей

Нормальная масса тела у девушек

Нормальная масса тела у юношей

■ Жировой компонент

■ Мышечный компонент

■ Костный компонент

■ Масса внутренних органов и остатка

Рис. 2. Соотношение компонентного состава тела и результатов расчетов индекса массы тела лиц юношеского возраста 1999–2004 гг. рождения тела преобладающим компонентом сомы представителей 1-й группы являлся мышечный компонент (в 1,6 раза превышал аналогичный показатель во 2-й группе), в то время для представительниц Пензы и области характерно преобладание жирового компонента (в 1,2 раза больше аналогичного показателя в 1-й группе) с незначительным преобладанием процентного распределения костного компонента по сравнению с 1-й группой (16,9% против 15,3% случаев). Среди юношей с лишним весом характерным компонентом являлся мышечный (в 1,4 раза чаще, чем среди жительниц Пензы и области), в отличие от девушек — для данной группы преобладающим компонентом являлся жировой (в 1,4 раза чаще, чем среди представителей 1-й группы); процентное содержание костного компонента в обеих группах имело примерно равное значение (13,3% в 1-й группе и 14,0% — во 2-й группе соответственно). Схожее распределение компонентного состава тела отмечалось и в группах с ожирением: среди представителей региона данной группы массы тела преобладал мышечный компонент сомы (в 1,3 раза превышал аналогичный показатель группы девушек), в то время как наибольшее распространение среди представительниц региона имел жировой компонент (с преобладанием в 1,3 раза над соответствующим показателем в 1-й группе); отмечалось незначительное процентное преобладание костного компонента в группе девушек по сравнению с юношами (13,0% против 12,0% случаев соответственно) (рис. 2).

Обсуждение. Характерные антропометрические особенности, результаты вычисления ИМТ и компонентного состава сомы юношей и девушек Пензенской области сравнивали с результатами якутских исследователей для выявления возможных региональных отличий [11]. Так, рост и масса тела пензенских юношей и девушек превышал средние и медианные показатели роста представителей Якутии: пензенцы на 3% выше и на 12,3% тяжелее, в то время как представительницы Сурского региона на 3,7% выше на 7,4% тяжелее. Выяснилось, что среди пензенских юношей, по сравнению с коренными якутами, отмечалось более низкое количество лиц с нормальной и недостаточной массой тела (в 1,1 раза и в 1,4 раза меньше соответственно), однако имелась тенденция к излишнему весу: так, лиц с избыточным весом встречалось в 1,3 раза чаще в пензенской группе юношей, при этом среди якутов отсутствовали лица с ожирением (при 7,2% в группе Сурского региона). Представительницы сравниваемых регионов показали отличные разделения по ИМТ: так, пензенские девушки имели незначительное преобладание лиц с нормальной и недостаточной массой тела по сравнению с жительницами Якутии (74,6% против 70,3% и 16,2% против 15,3% случаев соответственно), в то время как якутские студентки имели в 1,5 раза большее количество случаев лишнего веса и в 1,7 раза большее количество случаев ожирения по сравнению с представительницами Пензы.

Сравнение абсолютных значений компонентного состава тела лиц юношеского возраста двух регионов выявило, что жирового компонента на 36% больше имелось у пензенских юношей по сравнению с якутскими, в то время как якуты имели на 9,4% большее значение мышечного компонента. На 27,3% чаще жировой компонент встречался в соме пензенских девушек, на 22,1% чаще имело представительство мышечного компонента сомы якутских девушек по сравнению с пензенскими. При сравнении относительных значений компонентного состава тела тенденция подтвердилась: так, жировой компонент юношей Пензы в 1,4 раза чаще, мышечный — в 1,3 раза реже встречался в соме по сравнению с якутами. Среди представительниц двух регионов якутские девушки имели в 1,4 раза большее представительство жирового и мышечного компонентов сомы по сравнению с пензенскими девушками.

Проведенное исследование существенно дополнило антропологическую базу данных лиц юношеского возраста Российской Федерации за счет выявления региональных антропометрических особенностей и особенностей компонентного состава тела юношей и девушек Пензенской области, однако ставит новые вопросы к обсуждению возможных социально-экономических, климатогеографических причин, приводящих к региональным отличиям лиц юношеского возрастав пределах одной страны.

Заключение. В результате исследования выявлено, что рост стоя и масса тела пензенских юношей статистически значимо превышает аналогичные параметры девушек на 7,0 и 18,9% соответственно, в то время как жительницы Пензы имели достоверно большие значения КЖС, за исключением КЖС на кисти (на 33,3% большие значения имели юноши). По результатам сравнения расчетов ИМТ отмечалось преобладание среди обеих групп лиц с нормальной массой тела (в 1,1 раза чаще в 1-й группе). Половые различия компонентного состава изученных групп заключались в преобладании мышечного компонента сомы среди лиц 1-й группы по отношению ко 2-й группе при сравнении абсолютных (на 44,0%), относительных (в 1,4 раза) показателей; во 2-й группе, в свою очередь, преобладал жировой компонент сомы: при сравнении абсолютных показателей с 1-й группой на 15,5%, относительных — в 1,4 раза больше соответственно. Результаты сравнения распределения компонентного состава тела по группам относительно результатов расчетов ИМТ также показало, что среди юношей во всех группах характерно преобладание мышечного компонента (33,2-47,3%), в то время как для представительниц региона наиболее часто встречающимся компонентом сомы во всех группах явился жировой компонент (27,7-39,8%).

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Список литературы Половые различия компонентного состава тела студентов-медиков юношеского возраста, проживающих в Пензенской области

- Аржакова Л. И., Гармаева Д. К., Винокуров СП. и др. Особенности соматометрических и генитометрических показателей юношей Республики Саха (Якутия). Морфологические ведомости. 2021; 29 (4): 40-6.

- Кононец И. E, Адаева A.M., Уралиева Ч.К. Особенности вегетативного го-меостаза и физического развития подростков, проживающих в условиях низкогорья Кыргызстан. Биология интегративная медицина. 2021; 53 (6): 155-61.

- Торшин В. И., Якунина Е. Б., Северин А. Е. и др. Влияние климатогеографических условий на антропометрические и функциональные показатели у студентов. Экология человека. 2012; 9: 23-5.

- Изатулин В.Г., Карабинская О.А., Лебединский В.Ю. и др. Особенности физического развития юношей с учетом их этнических различий. Сибирский медицинский журнал. 2018; 152 (1): 28-33.

- Колокольцев M. M. Конституциональная характеристика девушек-студенток Прибайкалья по индексу полового диморфизма. Современные проблемы науки и образования. 2016; (5): 281.

- Каверин А.В., Щанкин А.А., Щанкина Г. И. Влияние факторов среды на физическое развитие и здоровье населения. Вестник Мордовского университета. 2015; 25 (2): 87-97.

- Davis ЕМ, Zyzanski SJ, Olson CM, et al. Racial, ethnic, and socioeconomic differences in the incidence of obesity related to childbirth. Am J Public Health. 2009; 99 (2): 294-9.

- Гайворонский И. В., Семенов А. А., Рисункова E.B. и др. Компонентный состав тела как один из показателей физического развития. Ст-Петербург, 2022: 87-92.

- Шейх-Заде Ю.Р, Байбаков C.E., Бахарева H.C. и др. Критический анализ индекса массы тела. Морфология. 2014; (3): 223.

- Тегако Л. И., Кметинский Е. Антропология. М.: Новое знание, 2004; 400 с.

- Гурьева А. Б., Алексеева В.А., Николаев В. Г. Антропометрические и биоимпедансометрические параметры студентов Якутии в контексте тендерных различий. Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2019; 13 (1): 139-44.